| Tonus Peregrinus: The History of a Psalm-tone and its use in Polyphonic

Music 2 Lundberg, Mattias. Chapter 3 Singled Out as a Model: The Tonus Peregrinus in Polyphony before 1500 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

Psalmus 113 (114+115)

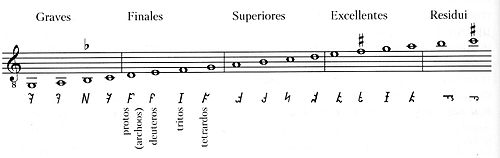

| p19 ポリフォニーの歴史の黎明期に、tonus peregrinus は、特定のテキストとの関連を通じて、神学的意味の持ち主として、および特定の典礼機能を備えた明確な旋律の公式として、すでに個としてのアイデンティティを有していた。 詩篇唱の典礼的慣行は当然のことと考えられていたので、その起源とその問題の側面についての評論的な議論は、ここで詳述されているように、おそらく日常の聖務日課遂行者または聖職者の関心と注意を引き付けていなかったと思われる。1 653年に第8回トレド評議会によって教会の叙階の無条件の前提条件として述べられたすべての詩篇、canticles、賛歌の完全な知識は、聖書だけでなく、聖書の実際の応用にも関係していると考えられる。2 ポリフォニー音楽のゆっくりとしたしかし重要な勃興は、 tonus peregrinus の特別な音楽的重要性の結晶化と一致した。 理論的な論文の散文ではあまり示唆されていないが、このトーンは一般に、ポリフォニーに適用される理論的なトピックを説明するための実際的な例として取り上げられたという単純な事実によって示唆されている。 詩篇112–118へのAlleluiaの内挿は、復活週の礼拝だけでなく、これらの詩篇が割り当てられた通常の晩課でも観察された。 多くの中世のウルガタ写本は、このグループのすべての詩篇の終わりにA E V I A( ‘all–el–u–i–a’)を記すことにより、これを規範的なものにしている。 詩篇がAlleluiaセクションに囲まれている場合、詩篇のアンティフォンの機能は、二次的になっていることだろう。こうしたことは、さまざまなアンティフォンタイプで機能する詩篇唱I〜VIIIとは異なり、tonus peregrinus を設定する理由となる。 したがって、tonus peregrinus の特別な扱いの根本的な理由は、かつては技術的かつ典礼的なものであったのだろう。 p20 Organum and plainsong binatum 詩篇113の最も初期のポリフォニックな出現は、ポリフォニック記譜の最初の現存例の1つである。いわゆるScolica enchiriadisでは、この詩篇113の第27節であるNos qui vivimusが、平行オルガヌムの議論全体を通して、例として使用されている。詩篇のテキストは、予想されるように、そのアンティフォンのメロディーではなく、tonus peregrinus 自身であり、そのヴァリアントは Libellus tonarium とJohannes of Tewkesburyで見出される。3 この論文は、いくつかの異なるオルガヌムで詩篇唱のトーンを供与しており、これは、Daseian記譜法の現存する非常に少数の例の1つであるため、さらに別の点で例外的である。 この正確な音程記譜のシステムは、18の異なるピッチ記号を生成するために並べ替えられる4つの基本記号(ギリシャ語の韻律から借用)に基づいている。これにより、2オクターブにわたる全音階が利用可能になる。 Daseian記譜法には、b durumまたはnaturaleおよびb molle(b♭)に関しての問題がある。著者は、gravesにおいてはb♭を前提としているが、(1オクターブ高い) superiores の同等物はb superiores は、tonus peregrinusの2つのテノールの音程とそのflexa形を含む音域にまたがっており、b 即興的なポリフォニーに関して–オルガヌムの技法については、それが実践された時には、個々の声楽家はパートの合計に関連するすべての概念を知らない歌唱の芸術であったが–オルガヌムを「微調整」するために個々の声部のinflectionをもたらす解釈は、全体としては、信頼できるものではない。 このような概念は、和声の考慮が実行者によって考慮に入れられたことを前提とし、さらに、オルガヌムは水平ではなく垂直に考えられたという意味合いを含んでいる。これは、中世の音楽的思考の理解に照らして、時代錯誤のように見える。一方、理論的な観点からは、完全協和音程のみが得られるように音程の進行が調整されたオルガヌムのパッセージをまとめることができたであろう。 これらのオルガヌムらのDaseian記譜法を取り巻く混乱の結果として、20世紀のいくつかのtranscriptionsでは、 tonus peregrinusのa-b-a(a-b♭-aではなく)というincipitを生成すると理解されてきた。5 初期のオルガヌムに関しては、現代の学者はcantus firmus (事前にわかっている場合)や所与の原則のみに関係するべきであるというのが現在の作者の意見である。 臨時記号(現代表記での)の存在などの結果は、(Daseian systemのような)臨時記号の概念を含まなかった即興的慣行や理論的、記譜法システムでは、明らかに問題ではなかった。 Scolica enchiriadisの作者に問題があるのであれば、これは可聴的な結果よりもDaseian記号のpermutationの抽象的な概念に関連している可能性が高くなる。つまり、 superiores 音域のb   p21 利用可能な音符は、すべての音符に対して同じ4つの記号を使用し、各テトラコードグループ内で同じ比率に対応させることが望ましいかどうかによって完全に決まることは、明らかである。 ただし、Scolica enchiriadisは、どちらも同じ音程度合いに見なされている男性と少年の「通常の」オクターブ倍音化を考慮しているため、こうした構造はオルガヌムの歌唱から除外できることは、同様に明白である(訳注;オクターブ差は無視するということ)。 p22  五度下のtonus peregrinus Organumの所与の例に関してのこの問題の考えられる唯一の解決策としては、例3-1が受け入れられるべき公理となる。三全音は許容されなかったので、厳密な連続進行の規則とtonus peregrinusの旋律特性を確保するために、finalis音域のEをconjugateさせる必要があった。 Vox PrincipalisのMediatioのfは、vox principalis のB♭によって適切にサポートされている。ここは、前述のように、grave音域の通常のtritos(3番目)である。 著者がvox principalisを厳密に平行なオルガヌムの「規則」と見なしているようには見えない。したがって、両方のパートがチャントの正確な特有性に適応しているのを見て、principalisがこのタイプのポリフォニーのorganalisに適応している場合、実際にはに問題とはならないことは、膨大な数の同時ソースからわかっていることである。 著者はまた、四度の厳密な連続進行の例も提供している。この場合、もちろん、低声部(vos organalis)は、incipit形に適合されなくともよい。むしろ、vox principalisのeで三全音ができることを避けるために、そのB♭を Scolica enchiriadisからは、例3.1の旋法の一貫性(最初とは異なる完全協和音程で終わる)は、ポリフォニーのこの初期段階でも問題とされていたようである。なぜなら、ソースはまた別の、より高度なオルガヌムモデルを提示しているためである。 このモデルは、これまでに説明したモデルとは異なり、organalisパートの真の従属を規定しているため、cantus firmusに対する自由な構成に向けた明確な動きを見せている。 下部のorganalisに適用された新しい規則は、それが自身の音域の四度種であるそれ自身のtertardusより下に下ってはならないということである。7 さらに、この規則は、四度下方での平行進行でのB 例3.2は、その規則を示している。ここではpernurinusは主にprincipalisではそのままであるが、terminatio型は、低声部は平行進行での追従ができない。これは、隣接する下部のテトラコードへの illicit migration を伴うためである。代わりに、最低ピッチをそのまま延ばし、逆行でパート書法で終了している。  平行オルガぬムよりもはるかに広い範囲で、このやり方で歌うことは、tonus peregrinusの生来の性質を尊重している。 詩編唱の finalis のdに焦点を当て、設定に旋法中心を供与する。 これは、500年以上にわたって(1100年~1600年)アクティブのままであったパート書法の規則が最初に始まったことを示している。ここには、fに基づいたソノリティとfinalisでdで終了する terminatio につながるmediatioを持つ tonus peregrinus の典型的な原型的な和音スキームの核があることも、興味深い。 では、なぜこれらのorganum のモデルを説明するための例としてtonus peregrinusが選択されたのか?それは典礼上の理由によるものなのか?ポリフォニックな音楽を要求するいくつかの祝祭の中心的な要素としてのその重要性は、ここに関連するかもしれない。 p23 この場合、特に主日の晩課に関連する伝統を反映しているが、その礼拝にはtonus peregrinusと並んで他の多くのプレインチャントのアイテムが含まれていたため、典礼の検討ではtonus peregrinus自体を詳しく調べる必要がある。 tonus peregrinusは、多種多様なプレインチャントアイテムの典型と見なされるいくつかの特性のために、例として選択されたのか? この仮定は、中世の音楽理論の異端としてのtonus peregrinus の議論と、Scolica enchiriadisに示されているまさにその例によって挑戦される。なぜなら、平行オルガノムの規則によれば、tonus peregrinusは、他の詩篇唱と比較して問題があるからである。8 詩篇唱II、III、IV、VIおよびVIIIは、それらの通常の聖務日課形式において、最も一般的なdifferentiaeに従って、すべて1つのテトラコードにきちんと収まっている。これは、より低いorganalisパートに関連した問題が生じないことを意味している。 さらに、 tonus peregrinus とpsalm-tone Iは、superioresの音域で旋法的共役をする必要がある唯一のpsalm-toneであり、すべてのpsalm-toneのテノール朗唱が生じることになる。 それが典型的であったためにtonus peregrinusがオルガヌムを歌うことをむしろ例示的に選択されたと推測するのではなく、むしろそれゆえ、これらの困難な問題を提起するために、正確に選択されたことを示唆したいと思う。 Smits van Waesberghe は、中世のポリフォニーの発達が,典礼の伝統の主流とは別ものになっていたと示唆している。ポリフォニーはミサと聖務日課の不可侵のメロディーを改ざんしたため、ポリフォニーは、典礼内に特定の流れまたは自由があった場合にのみ許容された。2 この観察結果は、多声実験でのpernurinusの過剰表現に対する3番目論議を提供する可能性があるが、最も可能性の低い要因と見なされることだろう。10 議論中の時代を通じて、Easter Vespers 典礼は、自由度を許容し、tonus peregrinus は、理論的には他の詩篇唱と同等ではなかった。11 p24 これらの要因の両方が、上記の要因に加えて、ポリフォニック音楽の議論に最適なグレゴリオ聖歌の例になった。 Scolica enchiriadisは、すでに広く使用されていた慣行について説明している。organumのこのタイプは、おそらく12世紀と13世紀の間、さらにはそれ以降にも、いくつかの場所で続いていた。 Johannes Cotton は、その言葉organumについて、以下のethymologyを提案した。”規則的な歌い方は、不協和音的な人声がorganumと呼ばれた楽器に似せて、organumと呼ばれた。 " a way of singing regularly called organum, as the suitably dissonant human voice resembles the instrument that is called organum’.12 歌われたorganumはどのように楽器に似ていたのか? 理解された両organumの類似性は、この特定の歌唱方法に適用されるのであり、人間の声自体には適用されないことに注意されたい。 コットンの主張が、単語の語源に実際に関係している場合、それは同時に、Scolica enchiriadisで説明されているのと同様の種類のポリフォニーが、以前に楽器で演奏されていたという強い意味合いを持っている。 もしも晩課の詩篇がポリフォニックな実験の注意を引き付け続けた場合、12世紀と13世紀の作家によって記述され、現代のソースに記録されたオルガヌムとコンダクトゥスのより高度で華やかなモデルが、その時代にtonus peregrinusに適用された可能性があるが、そのような作品は残存しない。13 14世紀には、典礼におけるポリフォニック音楽の増加が見られたが、この世紀の詩篇113のtonus peregrinusの設定は存続していないようである。 psalmodyの(特定の音楽設定とは無関係の)現存するremarkの1つは、ここで簡単に言及する価値がある。 詩篇113に関する情報は、Dante Alighieri のPurgatorioの2番目のカントで提供されている。すなわち、: ‘In exitu Isräel de Aegypto’ cantavan tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo è poscia scripto.14 Charles S. Singleton’s によるこの一節の翻訳は次のとおりである。 「In exitu Israel de Aegypto 」のところは、全員が1つの声部を歌っていた。詩の残りすべては、それが書かれているとおりである(歌われなかった)。15 ダンテは、典礼情報の信頼できるソースと見なされており、確かにポリフォニーに精通していたことだろう16。 ここで彼がポリフォニーについて言及していないという事は、ポリフォニック詩篇の使用が13世紀にはまだ一般的ではなかったという想定と、当時のポリフォニー設定のtonus peregrinus が見つかる可能性がかなり低いという想定を少し強める。 p25 Fauxbourdon settings ポリフォニックオルガンミュージックの伝統は、明らかに声楽ポリフォニーのそれと同じくらい古いようである。Johannes Cottoの語源的解釈を支持するような、初期のオルガン音楽が現存している。 14世紀以降、典礼音楽のいくつかのオルガンオルタナティム設定が現存している。(特にRobertsbridge fragment and the Codex Faenza)。17 プレインソングに取って代わった音楽は、何よりもまず、ミサ曲のセクションを構成しているようであり、したがって、fauxbourdonではなく、より自由な2声部構成の書法を採用することにより、対応するfigural music を反映している。 オルガンもこの時代の聖務日課の音楽の演奏に使用され、そのような音楽は、同等の声楽音楽を反映していると仮定するのは理にかなっているようである(もちろん、ボーカル音楽のミサとオフィシウムの両方のソースは、オルガンの演奏にも使用された)が、この仮説を検証するためのソースが見つかったのは15世紀までで、それでもなお、オルガンは主に賛歌とcanticlesに使用さしたが、詩篇にはほとんど使用されていなかったようである。.18 Conrad Paumann(c.1410–1473)は、1477年の出典で、primitonus, contratenor、 faberdonの3つのパートをオルガンで演奏すると記述されている。 19 彼のいくつかの現存作品では、上声部がしばしばかなり装飾されているが、それでもなお、パートは以前のオルガヌムのモデルから継承されたような、典型的な fauxbourdon の機能を満たしている。(アカウントは、彼が以前に作ったバスパートを演奏したことを意味している可能性があり、そのバスパートは、当時イギリスで一般的であったように、単純なメロディーから派生したものである)。 厳格な調査にもかかわらず、この章でカバーされた時代からの tonus peregrinus のオルガン設定の痕跡は見つかりらなかった。 Paumannのようなオルガンのfauxbourdonがミサと聖務日課のミサと非詩篇詠唱的な要素に関連付けられていた場合、声の fauxbourdon は、詩篇詠唱固有の主要なポリフォニックデバイスになった。すなわち、Gilles Binchois(1400〜1460年頃)によるIn exitu Israel におけるように、それはイタリアの2つのソースで現存している。20 p26 バンショワの時代以降、ボーカルfauxbourdonと詩篇の間のつながりは、何よりもまず、レパートリーから明らかである。後に、ガフリウスのような理論家はそのつながりについて述べた。 歌手らは、このタイプの対位法をfaulxbourdonと呼びます。すなわち、そこにおいて、この中間パートである contratenorは、cantusの音符にしばしば従い、 cantusの下で、diatessaron [fourth]で進む。それは詩篇の歌で音楽家によって非常にしばしば見られます。 興味深いことに、ガフリウスがcantusを構造の中核と見なしているのに対し、彼自身の3声部の例では、詩篇唱のterminationesは常にテノール声部で生じている。 cantusがカデンツを除いて詩篇唱をフォローしていることを観察することにより、構成手順を追跡できる。カデンツは、(テノールの) terminatio 形を、ルーチンの進行(不完全協和音程から反行によって完全協和音程に進む)で補完している。 Scolica enchiriadisに記述されているオルガヌムの2番目の種類でのvox organalisと同じ原理にしたがって。 <バンショワ In exitu Israel >楽譜 contratenorは、cantusからより厳格に導出された。 このプロセスは、15世紀の初めの頃と同じであるように思われ、同様の構造がバンショワによってIn exitu Israel ですでに見られる。 例3.3からわかるように、terminatio カデンツのmusica fictaの解釈に関して、Binchois版の編集者の代替案が提案されている(bb。187、373、382–383)。  3種類のヘクサコードシステムは、15世紀の作曲慣習のヘクサコード構造のうちでもっとも重要であり、朗唱(または支配的な cantus firmus tenor の音程)の変更によって、全体のヘクサコードシステムが変更される可能性がある。 p28 ただし、そのヘクサコード構造内の階層を完全に無視することはできない。したがって、三全音音程を回避するために、詩篇唱のterminatio形を変更する必要はない。「ossia」の譜で与えられた解決策は、詩篇唱がどのように維持されたかを示している。 fictaは、上の声部の歌手が歌う2つの旋法レベルのせいで、即興の fauxbourdonでは問題があることは事実である(以前のオルガヌムでさらに強く見たように)。 b♭は15世紀の理論に基づいており、 rectaの音符を実践していたが、♯はfictaの音符であった。したがって、我々は、Binchoisの版の編集上の決定について問題にしたくない。 現在議論中のケースは写本であり、旋法を軸とするcantus firmusに関連しての全体の利益のために、パートを分離するためのいくつかの修正には同意できよう。 ランディーニ終止under-third cadence (b。187で観察)は、2つの上声部の間のそのような三全音を回避するために最初に導入された可能性があるが、14世紀初頭までには、under-second cadence が同様に使われるようになっている。 そうであっても、中間声部に半音的inflectionであるg♯が使われる3番目の代替案が可能となる。これは、編集者によって提案されたバリアントとまったく同じ内部関係をもたらすが、詩篇唱を損なうことはない。 この議論では、fauxbourdonのようなレプリカ構造内の階層の重要な問題に触れている。このBinchoisの設定によって表されるmigrating cantus firmus 様式は、15世紀後半から16世紀初頭に最も一般的になることであった(訳注;ことに英国では)。 すなわち、tonus peregrinusは、最も高いパートで始まり、tenorで終わっている。 これは、朗唱とカデンツの間の分割に対応する単純な二重分布の問題だけではない。つまり、2声部の間のmigrationは、詩篇唱詩音の各semi-verse で生じるため、どちらかと言えば4分割となる。 これは、バンショワの作品のの詩の Manus habentのverseにはっきりと見られる。朗唱の音程は、superius(bb。169–171、175–178、181–184)にのみ見られるが、mediatioとterminatio 形は、テノール(173–174、179–180、186–188)にのみ見られる。 この事実だけでも、カデンツでは上声部をtenorに合わせるという(その逆ではなく)、fictaの解釈を正当化できる。ここにあるように、プレインチャントの素材と従来の形の素材の違いを明確に理解できれば、作曲手順を理解し、それに応じてmusica ficta を適用することもできる。 おそらくPhilip Kaye は、以前に引用されたガフリウスのそれのような声明によって彼の版を作成するように導かれた。それは最高声部をfauxbourdon構造の中心的なものと見なしていたようである。 問題は、ガフリウスの説明が現在のfauxbourdonのレパートリーに適合しないことである。 Binchois版のficta のポリシーは、歌手が 、記憶から歌ったり、典礼資料から解釈したグレゴリオ聖歌のメロディにもとづいて、 fauxbourdon の‘from sight’を行うことを可能にしたプレインチャントとポリフォニーの間の統一を試みたことを見逃したか、無視していた。 これは2種類のレベルでの、単なるオルガヌムム様のレプリカではなかったが、 tenorまたはthe superius が他のすべてに優先する機能を持っていたかどうかは、ここではこれ以上説明しない。 Manus habentのverseは、後のfauxbourdon詩篇で一般的になったさらに別の特徴を示している。 Binchoisは、verseの3節の構造に合うように、tonus peregrinusの最初の半節を繰り返している。最初のtenor音程後の2番目のsuperiusの朗唱(bb。175–178)は、第175小節で中間声部がfへと下降して、tenorとクロスオーバーすることによって、和声的に支えられている。まるで作曲家が、最初のmediatioの後に通常のfauxbourdonの性質に戻ることを避けたかったのとまったく同じように、その和声は、この代替案によって延長されている。 p29 In exitu Israelと一緒に、BinchoisはアンティフォンNos qui vivimusを個別に設定している(Sed nos qui vivimusのverseでは、アンティフォンのメロディーは言及していない)。このアンティフォンは、通常のようにgでは終了しないが、詩篇に従ってテノール内のtonus peregrinus terminatio によって終了する(第373小節)。 結末のアーメンは、メロディアスにtonus peregrinusにも、Nos qui vivimusチャントにも描かれているようには見えない。 Binchoisによる詩篇113の描写は、フィレンツェのBiblioteca nazionaleの写本で伝えられているように、典礼の点では全体的に奇妙な形をしているのである。 1.詩篇の最初のsemi-verse は、プレインソングで、詩篇唱Iで朗唱される 2 詩篇および小栄唱(Amenを除いて)の残余はtonus peregrinusを基礎としたfauxbourdonになっている。 3. fauxbourdonのNos qui vivimus antiphon 4. fauxbourdonのアーメン(antiphonへのallusionsの可能性 詩篇唱 Iのイントネーションはスクライブのミスかもしれない。この時代の典礼の写本は、プレインソングとポリフォニーが異なる手で記されていることがよくある。 アーメンがドキソロジーに続き、Nos qui vivimusが詩篇を構成することが期待されるだろう。これにより、Kayは、アーメンを「典礼的に不必要」と表現するようになったが、私はむしろ大きな詩篇内での置き換え、と見做している。 作品が通作であるという事実により、Denis Stevens は、詩篇は常に交替で歌われていたので、それはEaster Day Vespersでの行列を意図したものであったという可能性は、除外している。23 これがそのような機会のために意図されていなかったことのより明白な兆候は Barbara Haggh-Huglo が指摘したように、Alleluiaの繰り返しの欠如である。24 Barbara Haggh-Hugloは、この作品のありそうな文脈として、特定の葬儀を提案している。このことは、アレルヤの欠如を説明するし、Roman Ordo XLIXでもそれは支持される。それは、亡くなった人の魂の出発で詩篇113を処方する。25 p30 Edward Lowinsky は、バンショワの音楽に関する彼の調査の典型的な例としてこの詩篇設定を引用した。 ほとんどの場合、これらの[神聖な作品]は、2つの明確に区別された和声技法で3つの声部に設定されています。 非常に定型的な性質のホモリズム的なfauxbourdon様式は、驚くほど良いaccentuationのデクラマシオン(典礼の機会に使用される)と組み合わさっており、例としては、vesper psalm のIn exitu Israelの彼の設定が挙げられる。ホモリズミックなモーションとフォーブルドンのハーモニーが大幅に緩和されますが、まだ潜在的に存在します。 アクセント的に正確な単語設定を「典礼の機会のための」作品に関連付けるのは不適切に思えるかもしれないが、Lowinskyは疑いなく、バンショワのこれらの作品群の詩篇唱とポリフォニーの間の特に密接な相関関係を強調することを意図していた。 Lowinskyの2番目のカテゴリに属する作品は、それらのcantus firmus から出発したため、Easter Vespers or the Hugloなどの確立された典礼の伝統の中で、それほど簡単には機能しなかった。 <Codex Tridentus> 15世紀前半にトレントが起源のCodex Tridentusには、2パートと3パートの多くのfauxbourdonの設定が含まれている。この膨大なソースのグループは、19世紀後半から20世紀初頭にかけてヨーロッパ中を数回不安定に移動したが、完全に修復された後、トレントのCastello de Buonconsiglio (I-TRbc)に収容された。そこには、詩篇113の3つのfauxbourdon設定が含まれ、すべてtonus peregrinusに基づいている。27 2つの声部の最初の例(例3.4)は、 cantus パート全体の詩篇唱を示している。これで、上記で概説した原則に従って、中間声部がどのように追加されるかがはっきりとわかる。 2番目のsemi-verse では、eを中心にして、terminatio cadence でゆるやかに、上声部をたどっている。  Binchoisの作品と同様に、最も高い声部が朗唱音符の責任を負うことがわかります。同様に、下の声部は六度下にあり、一般的なfauxbourdonの原則に従って、mediatio と terminatio の形を提供し、時には、gymel(例、b。10)を供与する。 この特殊な例においては、第3声部は意図されていなかったことが示されている。 第 14–15小節では、テノールは、最初のdの前にfを含むterminatioを示す。こうしたvariantは主に北ヨーロッパと英国のソースで発生するため、この事実には興味深い意味がある。28 この例で引用されているように、Codex TridentusのIn exitu Israel の設定は、Germanic tonus peregrinusのincipitとともに、 Trentino 地域の多くのプレインソングソースで見つかった北ヨーロッパのネウマ譜とともに、当時の プレインソングのGermanic dialect地域内であったイタリア北部に位置している。(その州の複雑な人口統計学的および文化的歴史を考えると、予想外ではない)。 この2声部構成の作品の構造は、 cantus firmusの旋法によって決定される。Roman tonus peregrinus の場合、Dで始まるナチュラルと♭の付いたmutationしたヘクサコードになる。しかし、German variantの現存例では、 cantus firmus 自体がヘクサコードの限界を超えた。 3種類のヘクサコードシステムに関連してすでに述べたように、朗唱音程だけでなく、ヘクサコードもまた、 第2トーナスペレグリヌスセミバースでは、朗読度だけでなく、ヘキサコードも変異します。ポリフォニーでローマの初期を使用することで、この問題の実用的な解決策を思い描くように誘惑されるかもしれませんが、この作品におけるプレーンソングとポリフォニーの間の緊張の背後には、他にも信頼できる理由があります。最初の可能性は、Binchoisソースの1つでの特有のイントネーションに関連してすでに言及されています。これらのイントネーションの存在理由は、演奏における音符の真の再現だけではありませんでした。それらは、ポリフォニック作品の分類の重要な手段として、またはルーブリックとしても機能しました(これにより、もちろん詩篇のイントネーションが作成されます- BinchoisのトーンIは、Codex Tridentinusよりもはるかに重大な異常です。別の、またはむしろ補足的な説明として、トレンティーノは、両方の主要なtonus peregrinusバージョンが繰り返し典礼に使用されるチャント方言のチェーンの国境地帯だったということです(これは地域の混合言語遺産に適合します)。仮説は、ポリフォニーの他の場所にゲルマン語の終端記号が存在することによって強化されます。 p32 この時代の Trentino でのchant dialect の変動状態は、トレントのIn exitu Israel の別の設定にも現れるすなわち、例3.5と3.6に示される、2つの朗唱メロディーにポリフォニックverseが交互に設定された3声の作品である。  例3.5のメロディーは、Germanic dialectの詩篇唱 Iの変異のようである。ただし、例3.6は、2つ目のsemi-verseの前に逸脱した terminatio と incipit があるGermanic tonus peregrinus である。 これがTrentinoで一般的に使用されていたtonus peregrinusバリアントである場合、この詩篇唱との知覚された関係は、この2番目の始まりのみに起因するものであり、この奇妙さはBinchoisで遭遇したものと実際には関係がないと間違いなく想定できる。 奇数番号の詩だけがポリフォニックに設定されるため、この朗読メロディのシフトは、プレインチャントのverseが同様にその朗唱公式を交互にしたかどうかに応じて、詩篇全体の演奏を三部構成または四部構成にしている。 p32 15世紀のポリフォニーは、 cantus firmus のヘクサコード的配置によってだけでなく、後者のメロディーとテノール音程の知覚された重要性によっても管理されていた。 この点で、Johannes Cotto が以下のように述べた頃と、ポリフォニー本体が出現する前の期間からほとんど変化がなかった。 「そして音楽では、実際に、詩篇唱が始まるどれでも、saeculorum amen の最初の音節が始まる場所をテノールと呼びます。なぜなら、それらはドアの鍵のようにメロディーを制御し、歌の[種類]を識別する方法を提供してくれるからです。」29 。 準エニムクラベスはテナントを変調し、その他のカントゥンコグノセンダムノビスアディタムダント:「そして音楽では、テノールは、いずれの詩音でも、セクロラムの最初の音節が始まる場所と呼ばれています。 彼らはドアの鍵のようなメロディーを制御し、歌の[種類]を識別する方法を提供してくれるからです。」29 この見方は、psalm-tones が作品の基礎として使用されている限り、西洋音楽に留まることでした。確かに、claves あるいはSchlüssel のコンセプトは、最後の大きなpsalm-tone 作曲の急増を目撃した期間、つまり17世紀に音楽理論をより強く支配することでした。 この tenor and terminatio に焦点を当てた期間は非常に長いため、音楽理論における他の支配概念は、同じ長さのポリフォニーの慣行に影響を与えなかったとほぼ言えます。 3声部構成のTridentine設定で使用された2つの朗唱メロディはどちらもセカンドテノールがあり、理論的な伝統による分類のkeyであり、他のすべてのtonus peregrinusのバージョンのようにgではなく、aであることに注意してください。 これは、この作品がチャントの最も特徴的な側面の1つを示せていないため、この作品をtonus peregrinusレパートリーにとって異例にします。 設定はその初期のイントネーションに従ってまだ分類されていたので、慣習的なテノールの置き換えは、そのようなtonus peregrinus との識別を不明瞭にすることを目的としたデバイスであるとは思えない。 p33 別の異様な朗唱公式は、同じ時期の In exitu Israelの設定にあります。 Sarum useでは、Easter octave 内のVespers を閉じる行列で、詩篇113が tonus peregrinus (まだ何らかの形で関連している可能性があります)とは異なるメロディーで歌われました(例3.7)。したがって、この調律の典礼機能は排他的ではなく、特定の状況下でのみ使用されました。30 British Library Harley MS 2945では、行列は、重装したポリフォニーでのイスラエルのサラムインメロディーの歌唱に関連する最も簡単なスケッチが含まれています。 1つの詩の詩とアレルイアのリフレインをカバーするメロディーは、明白に3部構成であり、平歌の詩における旋律のアーチの形成とテキストの割り当ての両方に関して(ハーレーMS 2945のポリフォニックの詩は、この構造を常に尊重しているわけではありません。 3番目のフレーズの最後のノートへ)31 p36 Conclusion 我々は、tonus peregrinus が、最も古い保存されたオルガヌムらと、最初に記譜されたいくつかのfauxbourdonとfalsobordoneの例の両方でどのような特徴があるかを見てきた。 tonus peregrinusの設定が、数百年離れた、少なくともある程度は独立して、詩篇唱psalmodyの実践の2つの初期の現存する例のいくつかを説明しているという事実は、詩篇113とそれに関連する詩篇の両方に対する分離された特別な扱いを明確に示しています。 この扱いの優位性は、典礼の頻度によるものであるか–詩篇113はVespersで定期的に使用されていたか–または、非常に対照的だが、その典礼的な異国主義exoticismによるもの、すなわち、イースターでのお祝いの Easterにおけるその特定の使用であるか、である。 最初の仮説は、他の詩篇のポリフォニック設定の相対的な希少性によって、通常の聖務日課で同様の特性を持つことと矛盾している。 検討したすべての設定において、我々は、ポリフォニーは psalm-toneの特徴に忠実であり続けることがわかりました。このように議論された設定は、詩篇113のテキストのおかげでだけでなく、tonus peregrinus.の特性のためにもあるようです。 p37 異なるピッチレベル(Scolica enchiriadisの最初の種類のオルガヌムム)とfauxbourdonのそれと厳密に同一のパートを持つ慣行から離れて、非cantus firmusパートの明確な従属を伴う発展は、構造的に重なっています。すなわち、Scolica enchiriadis Organumの2番目の種類(四度の場合)は、追加されたパートがpsalm-toneのフレーズの終わり(mediatioとterminatio)でのみ連続平行進行を放棄する、最も初期のfauxbourdonタイプによく似た方法でtonus peregrinusをset asideする。 この幅広い発展の中で、「自由な」作品の特徴、つまり、分割された、または ‘migrating’ cantus firmus と装飾されたカデンツが出現しました。 Orihuelaの作品の調査から、作曲家がfauxbourdonを柔軟に扱う用意がある場合、4声部テクスチャが和声の可能性を大幅に拡張し、 tonus peregrinus 自体の旋法的固有性をさらに「集中化」できることもわかります。 英国のfaburdenは、あるパート(faburdenのバス)が少なくとも部分的に平行進行から切り離される可能性があるため、同様の方法で元のパート書法に取り組んでいる。 15世紀と16世紀の初めに、ポリフォニーはこの基本的な音楽形式のさらに洗練された形式を、さらに複雑な作曲技術と組み合わせて、時には組み合わせて制作する態勢を整えました。 |