| Manuscript Accidentals:Ficta in Focus 1350-1450 Andrew Hughes その4 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

Old Hall Magnuscript データベース

Olld Hall Magnuscript 写本原本1つ前

Old hall Manuscript 写本原本

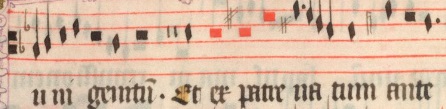

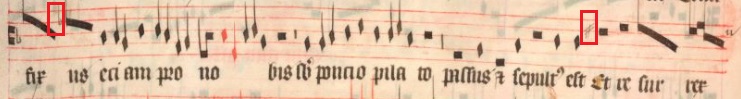

| Cancelling symbols p73 58 (略) 調号/臨時記号のある種の曖昧さのために、 miは2つのやりかたでキャンセルされる。すなわち、F♯は♭-faで、あるいはよりしばしば 論理的には、あらゆるmi記号は、♭-faで修正されるべきであり、これがCやGに対して使われるのではなく、時折Fのみに使われる理由を考えなければならない。 おそらく、答えは以下である。すなわち、♭はfaを意味し、しかし、f、c、gはそうではない、ということ。 我々は、これらが意味するシラブルに対して、何ら情報を持たない。ほとんどの明らかな仮定は、G,C,F上の3つのrectaのヘクサコードの始まりを示すそれらがutを意味しているのだが。 例18では、utはFよりも可能性があるように見えるが、しかし、もしそうなら、Bは自動的にfaになるのに、なぜ♭が必要になるのか?  p74 F♯の♭や 一方、Cはmusica rectaによって、utにもfaにもなるであろう。そしてC♯は論理的には、♭によってキャンセルされ得るが、それは起こらない。ソルミゼーションはときどき、例19のように、臨時記号とのキャンセルに直面して、極端に複雑になることは疑いない。 ここでは、E♯はあきらかに、F♯と同様に、半音をE上に生じさせることによって、前のE♭をキャンセルしている。 2番目のFは、すでにfaであるので、次の   しかし、メロディが もしも、現時点で、未知の機能が臨時記号に存在しなければ、ソルミゼーションはこのようなパッセージで崩壊し、シンボルを相互に関連付けることはできなくなる。 こうした状況は、臨時記号の異なった互換性のないレイヤーの重ね合わせから生じている。この状況が証明されている場合、書かれた臨時記号のいくつかは無効となり、無視されることだろう。 59 臨時記号がキャンセルされた場合、ある種の一般規則が確認される。 a)キャンセルされるシンボルは、不変的に同じ写本の譜表にあり、それとその臨時記号の間の関係を示唆している。OHには例外はない。これにはさらに、暗示された移調の持続的効果を制限する写本の最後が重要性を持っているさらなるエヴィデンスがある。 この手段によるキャンセルは、コピーエラーを考慮すると、非常に危険であったに違いない。 b)キャンセラーはしばしば、相当するピッチの隣の音符よりかなり前から現れる。間の音符の数は、平均して6で、1から10までである。 ほぼ20のキャンセラーが、それらと臨時記号の間に関連するピッチの音符を持っている。ときどき、同じinflectionが、和声状況を正すために、あるいは美的理由で、再度導入されなければならなくなる。(Nos 75,anon.;89,Pennard; 122,Tyes; 51,Fonteyns;61&132,Chirbury;81&96,Leonel;98&106,TyPp). 音符やさらなる臨時記号が、臨時記号とそのキャンセラーの間にある時、両者は無関係である。(例20)。 p75 例20において、B♯はB♭とは関係はないだろう。F♯によって暗示されたヘクサコード(fictaのD上のヘクサコード)においては、上声部のBは  60 実際には、いくつかの作品では、異なるパッセージが生じている。(Nos36, Cooke; 50,Bittering; 52,Cooke; 83&84,Leonel; 95,Typp). No.83(70v)のEt resurrexitは、2つのシンボルが33の音符と連結符で隔てられている。  多くの場合、臨時記号とそのキャンセラーの間の音符は、その臨時記号で示唆されたひとつのヘクサコードにおいてソルミゼーションされるだろう。時折、半音階的変化のあるなしにかかわらず、上下の半音が要求される。 これはおそらく、多くのパートの音域が通常、短いパッセージで区切られているためである。そして、別のそれからの(fictaのmutation内部においてさえ)ひとつのヘクサコードの有用性のために。  p76 (例21において)それぞれ暗示されたヘクサコードが、どのように(そのヘクサコードの)utであるlongの音符へと下降するかに注意されたい。(p92参照)。 Melodic Context 61 演奏者の記憶が非常に重要な役割を演じており、写本の臨時記号があきらかなそれ以外のいくつかの機能を持っていなければならない、そして、事前配置された臨時記号の適用が特にこのことを暗示する、ということが、これまで確認されてきた。 そのために、1つの声部にのみ臨時記号を入れることは、書かれていない別の変更によって(各声部の)垂直方向の困難が改善される原因になる。たとえば、 こうしたパッセージは、垂直的問題の解決よりも原因になっている臨時記号が、理論家たちが示唆するように、メロディ的理由で置かれたために、臨時記号のメロディ機能が、その垂直的機能を上回っていることを示唆している。 事前配置の臨時記号に対しては、いくつかのその他の機能が確立されている。たとえば、別の方法で行われた可能性のある他の特定の臨時記号を適用または拒否させるためのシステムの移調の原因となった機能、など。 正確には、同じ機能が、これらの事前配置されたもの以外の臨時記号内にあるかもしれない。もちろん、暗黙の制限または変更が、音符の後でのみ発生する可能性があることを除いて。 62 時折、写本の臨時記号は、変更が期待されるが、あいまいさもあるような場所、たとえば、音符が重要でinflectionされていないピッチとして近くの他の場所で発生した時に、現れる。 以下の例22のパッセージを見れば、F上の明らかに強いカデンツは、G上の”偽の終止”についての不安定さの原因となる。 p77  一方、最後のカデンツへの導音の♯化には、そうした理由は当てはまらない。すなわち、there can be no question of implymg later alterations. 唯一のあいまいさは、♯化した終止か、あるいはフリギア終止かの間の選択にある。そして後者は、rectaの♭で利用可能なものに制限されている。 Aへのカデンツはフリギア終止となる。もしも写本の臨時記号(♭)が加えられていれば。なぜなら、最低声部のBは、rectaのスキーム内でフラット化されるからである。トップ声部の導音としての写本のG♯は、それゆえ、説明を要しない。 しかし、以下の例23のような最後の臨時記号は、説明が困難となる。  2種類の説明がある。(1つは)最後のカデンツや音符はしばしば、十分に加えられた臨時記号のスキームがある兆候となるような、余分なヴィジュアルな装飾となっているということ。 あるいは、最終カデンツはときどき、その他で求められた臨時記号の種類の例として使われていたかもしれない。おそらくはスキルの低い歌手らのために。 tonal Pieceの最後の和音が正確な調性を指定するように、調号はあいまいであり、最後のカデンツは、どの音符が通常、臨時記号によって先行されるのかを示すかもしれない。(p105参照)。 例23では、音符や導音を戻すためのメロディ規則を考えると、臨時記号は必要ない。実際、この作品のより前では、多くのここと同一のカデンツが、そうした臨時記号を持っていない。そのような部分では、特別に示されない限り、通常の規則は適用されないと考えてもよいであろうか? p78 言い換えれば、導音は、マークされていないからといって、一時的な都合によって♯化されるべきではないだろう。カデンツが、作品全体のモデルとして使われるところでは、最後の臨時記号は、最初のものとは区別されるべきかもしれない。 p79 63  p80 <descant> 厳密なdescant様式においては、rectaの臨時記号は、最低声部に多く現れている。トップと中間声部は、それぞれ同じ数であるが、トップ声部においては、主として、最低声部がB♭記号を持っている時に主に生じている。 我々はすでに、3声部の間の区別を見てきた。これは、fictaの臨時記号によって確信されたものであるが、最低声部で(fictaの)調号を持つ作品はむしろほとんどない。それゆえ、キャンセルはまれであるい。 トップ声部においては、rectaの臨時記号よりも、♯が優勢である。F♯は、C♯やG♯の3倍ある(50:16)。中間声部では、fictaの臨時記号の数はかなり少ない。F♯の数はC♯の数の2倍未満である(6:4)。G♯はない。 64 写本の半音階には、声部ごとの違いがはっきりとある。rectである♭は、最低声部で優勢であり、トップと中間声部ではF♯が多いが、しかし中間声部ではC♯の割合がより高い。 <homophonic> 同じ状況は、より後の作曲家によるホモフォニー作品でも見られる。top声部では、F♯はC♯の4倍あり、G♯はない。中間声部では、F♯は1つしかなく、C♯が6、G♯は2つある。しかし、トータルでは、それらはトップ声部の♯の数の3分の1程度(23:9)である。 <複合様式> ♯については、複合様式トップ声部とコントラテノールは、まったく同様の関係になっている。すなわち、上声部では、より多くの♯があり、C♯、G♯となるにつれて、その数は減少する。 コントラテノールでは、より数が減るが、F♯とC♯はほぼ等しくなる。これらの様式では、しばしばconflicting signaturesとなるので、 実際、記号のあるなしやその種類は、複合様式においては、その他の形式においてよりも、かなりの差異がある。臨時記号としてのシャープでの下がりと、それに相当する p81 基本的には、臨時記号の分配は、あらゆる様式でのそれぞれの声部が異なっていることを確信する助けとなる。 The Contratenor 65 複合様式においては、テノールとコントラテノールは通常、同じ音域と調号で、同じ音部記号となっているが、明らかに両者は、異なって取り扱われるべきである。なぜなら、コントラテノールは一般的に、上声部と同様、カデンツが上方へとなるのであり、必然的に♯をより多く必要とするからである。 さらに、そのメロディの正確は、しばしば、テノールのそれとは異なっている。事実、それが典型的なフランスのコントラテノールであるならば、メロディ的な声部ではほとんどなく、扱いにくい跳躍や、単に和音やリズムを埋めるだけの機能のための尋常ではない音程を用いている。 我々は、この声部に対して、純粋にメロディ的意味合いであるヘクサコード上の同じ依存性を適用することが正当化できようか? そんなことはできまい。和声上の機能は確かに、より多くの関心がある。これは、コントラテノールがこの問題を混乱させるようなある種のパッセージへの糸口を我々に与える。  例25aにおいて、(コントラテノールの)Fは明らかに♯化されるべきである。また、例25bにおいては、コントラテノールに加えられた下降する導音は、F 稀な場合には、対斜が許容されるかもしれない。特にコントラテノールがメロディらしく作曲され、かつそこに同様の不可避的な半音階的なクラッシュがあるのであれば。 こうしたクラッシュはおそらく、誤った歌い方を通して、偶然に起こるものである。そして、それは疑いなく、16世紀の英国人の好み(訳注;English cadence)であることを銘記しておくべきである。 66 ,Prosdocimusが、臨時記号はmutationの場所を示すと暗示した場所においては、彼は、テノールとdiscantのみについて、言及している。(41) p82 コントラテノールのフランス様式は、メロディ的にはならず、ヘクサコードのシステムにも頼ることもなく、その機能がmutationや移調を示す事前配置の臨時記号の使用もない。そうした機能が存在すれば、それは言及された他の理由の1つになるかもしれない。さもなければ、声部自体の機能は疑問視されなければならない。 ここには、コントラテノールが純粋に和声的理由で臨時記号を持った、いくつかの例がある。それは、メロディ感覚からすれば、あってほしくないものであり、不要なものである。  コントラテノールにおいては、臨時記号は、メロディの状況とはまったく異なった設定に対して加わっている。通常ではないメロディの設定がしばしば現れる。 コントラテノールはある声部は、より少ないメロディ内容においてより多くの臨時記号を持っており、そして、それらはABA,EFGといったモティーフにおいて、集中している。またその他のコントラテノールは、独立した臨時記号のみが示されている。通常ではないメロディ内容は、Nos.36(Cooke)や35(Pycard).といった作品で多く生じている。 メロディがその目的としてはあまり重要ではないために、臨時記号の追加または分析の問題が発生した場合は、カウンターテノールを調べるのは後回しにすべきである。 Fundamental voices 67 単純なシャンソン様式では、これらの声部については特に問題はない。テノールとコントラテノールがまず最初に取り上げられ、訂正されていく。 musica fictaを議論する時に、理論家が2声部より多くを無視するのは、第3声部であるコントラテノールが、必須ではなく、扱いが困難だと見なしているからである。 テノールと上声部がいったん、理論家たちが記述するものであるとされれば、コントラテノールはそれに合致し、和声の関係がまず第一であり、半音階変化がメロディの動きとどうこうしようが、テノールと上声部と協和音を作る。 (コントラテノールは)その後、テノールに関連してメロディックに見ることができ、理論家たちが五度の前の三度について主張すること等についての同意を得ることが変えられる。ただし、それによって協和音が破壊されないことを条件とする。 descant様式においても、ほとんど問題はない。すなわち、テノールとコントラテノールがまず取り上げられ、トップ声部が続く。和声同様、メロディの観点が、第3声部に対して精査される必要があり、様式の単純さを考えると、一方の理由による変更は、もう一方の理由で正しい可能性がある。 68 イソリズムの作品は、いくぶん異なる。コントラテノールは通常必ずしも、シャンソン様式の非必須声部ではなく、省略され得ないこともある。 コントラテノールのメロディの外観は重要である。さらに、その必須的な性質のために、臨時記号は、上声部とともに扱われる前に、加わることだろう。それゆえ、低い声部の和声的基礎に依存することとなる。 メロディの論理に従った低声部同士の整合は、同じ半音階変化をするためのイソリズム的”色合い”を要求することだろう。上声部における写本の臨時記号の存在は通常、これを不可能にし、同様に、カノン声部のアイデンティティを変更することは論理的であるように思われる。これもまた、写本の臨時記号や他のParts.のハーモニ―内容の変更のために不可能なことがよくある。 イソリズム的作品に対する提案に反して、下声部をそれらに適合させるカノン声部を最初に精査することが好ましい。 しかし、カノンの連続する声部での半音階的同一性を保存するために、繰り返しは、臨時記号に不当な重要性を注ぎこむ。 全体的な結果は、もっと関心がもたれるべきであろう。 模倣の質を壊すことなく繰り返しのたびに異なるような、のちの時代の即興の装飾のように、臨時記号は、メロディの本質を変化させない(44)。 これは明らかに、メロディの優先性を否定しているように見える。にもかかわらず、演奏者にとって、垂直の規則は、優先されねばならないが、それらは、全体のテクスチャーに対しては、2番目の重要さとなる。 69 全音階進行と完全音程のみを規定する垂直の規則は、確かに、特にコントラテノール声部に対して、制限が多い。そうした規則は、より柔軟な原則への基礎を供給するけれども。 写本の慣行自体は、その他の音程の利用も確認させる。OHにおいては、半音階進行が非常に一般的である。厳格的なdescant様式において、歌いなく、多く見られる。 それらが複合様式においても使われているかどうかは、答えるのが難しいが、 p84 上行音程の2番目の音符の(臨時記号の)変更による三全音は、descantやcomplex styles.両者で、かなり一般的である。トップ声部でもコントラテノールでも等しくみられる。最初の方の音が完全四度を形成するために変えられることは少ない。   70 臨時記号は、あらゆる場合に加えられるので、垂直の三度や六度は、五度やオクターブの前で♯化される。none of these is objectionable (though there are two or three others not counted here which are most unusual). さらに、こうした訂正のためには、fictaの臨時記号が要求されるが、when effected, 三全音の写本修正は、rectaによってのみ実行される。 p85 hereis the only exception noted、直接の写本の臨時記号による訂正は、注意深く避けられている。  No.81とNo.84は、それぞれ、ひとつの減五度をそのコントラテノールに持っている。  71 当時の証拠は、メロディ的な三全音が初期の音楽では禁じられていたとする現代の主張をサポートしていない。むしろ逆の結論となる。通常の理論は、協和音でのmi against faの禁則と連関した、垂直音程に対して言及している。中世における垂直の形における明らかな(三全音の)禁則は、強調されることはなく、またfictaにおいては現れない。なぜなら、不完全音程は、causa necessitatisを構成しているたと考えられたからである。 通常のやり方において三全音をソルミゼーションすることが不可能なのは、大部分の場合において、その音程が訂正されたことを示している。 Ser Lorenzoは、メロディ内容のように見えるものにおける音程を避ける明らかな禁則を提示している。そして、無名の15世紀の理論家は、それを拒否している。それがそれ自身に戻る時に。 p86 同じ理論家はしかし、あいまいなそしておそらく欠陥のあるパラグラフにおいて、それは、同じ方向において続く時には受け入れられた、と示唆している。 もっとも積極的なその使用の証拠は、論文にある例でのものである。ProsdocimusのTractatus de Contrapunctoがそれである。そこでの音符の連結は、それらが分かれた”例”であることを排除している。 ポリフォニーのソースは(そして時にプレインソングにおいても)、書かれた臨時記号による三全音の多くの例を伝えている。そしてこれらは通常、行がそのまま続いていたり、inflectionしたピッチが導音として使われたカデンツで生じる。 音程が特定の状況でメロディ的に受け入れ可能であったことを示唆するすべての領域からのより多くの証拠があり、それらの中で、音楽と写本の臨時記号の証拠が間違いなくそれが頻繁に使用されていないことを確認していること、そして 即興的な半音変化はそれを要求していることを、私は信じる。 It is my belief that there is more evidence from all areas to suggest that the interval was melodically accePtable in certain contexts, and that Within them the evidence of the music and of manuscriPt accidentals unmistakably confirms its not not infrequent use, and that the necessities of extempore chromatic alteration demand it. 控えめに言うと、柔軟性が必要な場合は、三全音や半音階進行などのメロディックな音程にする必要がある。 介在する音符を持つ三全音はおそらく、直接音程と同じ適合に従う。つまり、同じ方向に続けばそれは受け入れられ、自身の内部に戻れば、それはしばしば、適合される。 72 (略) 最後に、増二度と三全音が不可避な例を引用したい。他の場所に別のF#が含まれている場合でも、後者を優先する必要がある。  |