| Chromatic Alteration in the Missa L 'homme arme of Pierre de la Rue: A

Case Study in Performance Practice3 by William Geoffrey Kempster |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

その前

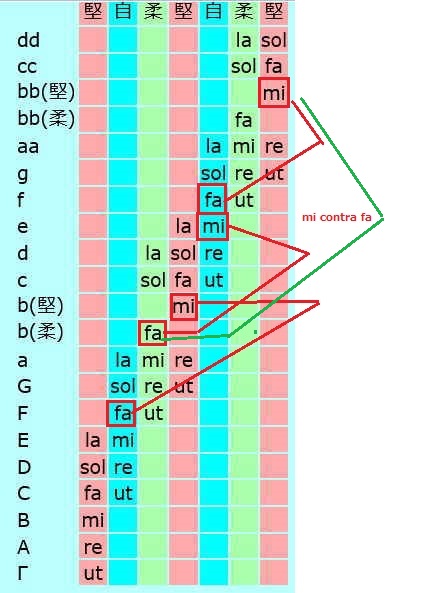

| CHAPTER 4 Practices associated with musicaficra p37 非常に初期の理論的論文から、musica fictaの必要性は、2つの基本概念と関連していた。完全協和音程を完全に保つことと、美のためである。 私はこれらの2番目を、この非常に技法的手順が非常に強く、美的な原則、特に、もっとも一貫した関連性のひとつが、musica fictaをこの”美”の概念に関係させるような魅力的なものと強く関連している。そして、半音階的変更は、どのように、幾多の音楽作品に美を加える力を持っているだろうか。 早くもMarchetto (1318)は、半音階領域は、”美の色彩”と読んでいる。Ugolino of Orvieto も、同様の言い回しで、1430年に、なぜmusica ficta が発明されたのかを記述している。やはり、上記のように、二重の概念を繰り返している。 しかし、フィクタの理由は2つある。不完全協和音に甘い調和をもたらすため、そして、不協和音程を色付けして、それを完全にするためである。前者は、知的で知識のある人に疑われることはない。なぜなら、♭あるいは Yssandonも同様の見方をしている。 音楽家たちがmusica fictaを発見した理由。そこには2つある。ひとつは必然的であること、そして2つめは、音楽の甘さと耳の心地よさである。 Virtually all later theorists - Aaron (IS 16), Gaffurio (1496), Sancta Maria (1565), Bermudo (1555), Tinctoris (I477), ZarIinoといった後のすべての理論家たちは、 同様に、不必要な不協和音を必然的な問題として避けることと、純粋に美的な理由で他のalterationを導入することとのこの区別に言及している。 p38 2つの用語-causa necessitatisとcausa pulcritudinis‐はしばしば、musica fictaの2つの側面として記述されるために使用されている。以下の議論では、これらの用語を、特殊な決定を正当化する折の一般的な記述子として使用したい。 これらの用語は、もともとこうしたやり方で使用するように作られていないが、私は-それぞれ-技法的および美的な懸念との密接な関係を感じ、それらを作るこの役割を果たすための理想を作る。 興味深いことに、causa necessitatisの議論で、理論家は、状況に応じて、不協和音を許容する多くの例外を引用する。それゆえに、この問題の調査は、これらの例外を考慮することによって要求をし、実際にしばしば支配される。 (i) Causa necessitatis Mi contra fa(=三全音)  ルネッサンス理論のもっとも一貫して引用される概念のひとつに、いわゆるmi contra faの規則がある。それは、完全協和音程と関係している。事実上、和声上のオクターブと五度を完全な状態に保つことができているようにしているのはこの規則なのである。Benedictus of the Missa O gloriosa Margararhaからの例で考えてみたい。  p39 この譜面を変更されないままにして読譜を始めると、テノールの入りで非常に明白なmi contra faとなる。 ここの三全音は、実際のソルミゼーションシラブルが使われなかったとしても、歌手にはすぐに明らかとなったことだろう。そのために、以下の(i),(ii)のメソッドのどちらかによって、修正がなされたことだろう5。 5 リハーサルと実験のプロセスは、方法(i)がより可能性が高いことを示唆している。(i)は、全体にわたって、フレーズ内でmutatioをすることなく、柔らかいヘクサコードのソルミゼーションを保持している。メソッド(ii)は、硬いヘキサコードで開始しているが、柔らかいヘクサコードへの移行が必要になる。  次は、モテットAbsalon. fili miで、同じ原理のオクターブのケースである。  p40 この例では、bassusの2つのA♭が、スコア上に記名されている。そしてそれゆえ、上記のソルミゼーションは機能せず、mi contra faの2つのはなばなしい例、増八度の例となっている。以下は、このパッセージの唯一の論理的解決方法である。  次の例は、四度がこの規則によってどのように影響されるかを示すことになるだろう。Credo of the Missa Sancta Annaからの例で、テノール2の調号B♭は、両パートの間でのmi contra faを避けるために、contratenorのEの半音変化(ここではrecta E♭となっている)を要求する。  p41 mi contra faが孤立した重要な例があるが、これは、以下のように、カデンツ進行を含んでいる。やはり。Credo of the Missa Sancta Annaからの例である。  この例では、テノール2での下からの半音の二重の要求と、bassusとの長六度からオクターブへの進行が、mi contra faを優越している。それは、当時の理論家たちによって確立されていたものである。 繋留音を含むカデンツのこの様式は、例えば、Bermudo(1555)が減五度を許容したいくつかの関連するタイプの1つであり、Zarlinoも、「当時は「diapenteの代わりにsemidiapenteが 、diatesseron,の代わりの三全音が使われ、両方とも良い効果がった。」と主張している。彼はしかし、この用法において、注意を促している。 ただし、semidiapenteまたは三全音が、完全あるいは不完全協和音程に先立ってあったことに注意する必要がある。 semidiapenteは、経験が証明しているように、前後する協和音程によって妨げられた。 p42 この時代でのこの種の使用法が一般的だったことは、さまざまな作家によって確認されている。たとえば、 Bermudo (1555)は、「それはカデンツで一般的に使われた」と主張している。例14の現れた同様のタイプの例が以下である。  この慣行は、15世紀に入る前にすでに確立されたものであったことは以下の、Tinctorisの、1477年の、いくぶん非難を込めた記載がある。 Indeed, perfect concords which are made imperfect or superfluous by a chromatic semitone, that is, by alteration, must be avoided, although I am aware that almost all composers use these above all or half or a larger part of the note defining the measure and immediately preceding a perfection in a composition of three or many voices. as follows here.  p43 明らかに上記の例14と15の両方、そしてティンクトリスの例は、すべて同様の構造である。バスパートは、下降ステップによって最終カデンツコードの根音に進み、他の調性機能パートは、反進行によってオクターブ上に進んでいく。 通常、何らかの形の繋留音が存在し、2つの機能的パートの間に(例14のように)存在するが、Tinctorisの例のように、別のパートに存在することもある。 上記のものと非常に似ている多くの進行があるが、実際には、それらがmi contra faの規則に違反しないでも、微妙ではあるが、重要な詳細が異なる。 the tritone dissonance being created between mi and a note of name other than fa. これは、カノン的なMissa Ave Sanctissima Maria:のグロリアからの次のような、より抽象的なパッセージの研究により、広い適用を見出す。  p44 このパッセージにおいては、導音進行の異なった多様性の一定の適用が、第26-7、28-9、29-30小節から暗示されている。すべては、代替たる上からのrectaよりも、導音カデンツを第31小節から32小節での三全音に結びついている。14 14 このようなパッセージでは、♭記号の記名がないため、Bergerは、特にBentとHughesの見解に反して、導音進行は、A上のカデンツさえ、supra-semitoneを含むものよりも適用される可能性が高いという説得力のある証拠を提示した。(see Berger, Musica Ficta, 139-147). 上記で示されているように、しかしながら、これはmi/faの不協和音ではなく、むしろ、mi/solの間であり、テノール1は、全体的に、硬いヘクサコード内でソルミゼーションされている。 p45 Other situations in which vertical dissonance is tolerated 前の例と mi contra fa に関連する禁止事項との関係は、これらが和声上の三全音などの不協和音があまねく存在することが許容された唯一の例であったかどうかの問題を提起する。 これが事実ではないことを示唆する重要な証拠があるが、Tinctoris(1477)からの以下の例のように、否定的な主張による多少なりともの根拠がある。 実際、偽のユニゾンと偽のdiapente、および主要な半音の欠如または過剰によって引き起こされる偽のオクターブと他の偽の協和音程は避けられるべきである。 for this is the reason it is taught by masters to their students from the beginning that they do not introduce mi against fa in perfect concords. それにもかかわらず。 私は多くの多くの作曲家の中で最も頻繁に反対を発見した。 最も有名なものでさえ・・・ より特殊で、特に三全音が許容される非カデンツケースは、多くの理論家から示唆されている。たとえば、Bermudo (1555)は、経過音での不協和音として、以下の進行を認めている。  この例に対する、理論家のコメントは、特に示唆に富んでいる。 contra altoの2番目のminimは、テノールの最初のsemibreveと三全音を形成する。しかし、contrabassがC fa utで、アルトのc sol fa utとオクターブとなり、そしてそれは長六度から到達されるために、三全音は、許容されるのである。それゆえ、三全音の経過音での一般的使用は、特に、オクターブに続くこととなる。16 16 Berrnudoは、これがソプラノとともに不完全なオクターブを作成するようにテノールFをF#に上げることによっては、三全音が回避できないというかなり自明な事実を観察し続ける。 明らかに、両方の音を変更するという考えは、彼にとって可能性の範囲外である。 この例は、別の観点からも興味深いものでる。 それは、causa pulchritudinis のために、すべての実行可能な場合に、カデンツポイントだけでなく、オクターブに進行する六度は長六度であるべきということに、さらなる信頼性を付与することである。 p46 Zarlinoもまた、このような経過音進行を許容し、シンコペーションの不協和音は”多くの理由で、耳にはほとんど気が付かれない”としている。そして、こうした聴音的概念は、別の理論家Gaffbrioのコメントにも見られる。Practica muisicae(1396)はその典型である。 不協和音がシンコペーションや非常に速いパッセージで隠されるのは、対位法でそれは許容されるのである。これは、ほぼすべての作品において、生じている。 Gaffurio (1496)は、三全音だけでなく、長二度、長七度がシンコペーション的経過音の不協和音程で現れる例を示している。  例19 この時代に、不協和音程がどのように見られていたかに関して、Gaffurioからの以下の例がある。 p47 シンコペーションのタイプとは別に、対位法には隠れた不協和音程もある。それは、作品のいくつかの協和音程の間にも何となく見られる。19 19 このコメントの影響を完全に探求するための現在の論文はないが、このような見解は、同時の対斜などの不協和音程に対する許容度がこれまで想像していたよりも高い可能性があることを示唆している。 たとえば、JosquinのモテットPraeter rerum seriem、からの以下の抜粋では、声部の導入、ヘクサコードの選択、そして導音の結びついた行動、そしてcausa pulchritudinis進行はすべて、共同で、ジョスカンが実際に、繰り返しの同時の対斜を意図していたことを示唆している。 特に重要なのは、この時点でテキストが聖母マリアの出産の身体的行為を説明しているという事実である。Gaffbrioのコメントが示唆するように、不協和音が全体的なテクスチャーに大部分が含まれており、本当に驚くべき豊かさと表現力を生み出していることを示唆している。 Josquin des Prez - Praeter rerum seriem 4分46秒~ 楽譜  p48 Melodic dissonance - in particular the tritone 実際には、mi contra fa の規則は、確かに、三全音を含むメロディパターンの除外にも何らかの関係があるが、規則はこの問題に直接対処していない。 著者は一般的に、この眉をひそめるような音程のメロディー形式を使用すべきではないという忠告を非常に一貫しており、ある時だけ向きあって、実際にはそのような使用法が正当化される例があることを認めている。 アーロン(15 16)はこの点で典型的である。 さらに、歌手は、b moleの記名が与えられているかどうかに関係なく、「不都合な場合を除き、毎回♭化し、妨げ、無効にするべきである」と述べている。 彼はまた重要なことには、記譜されていない半音階的変更の追加を含む慣習を実行することの存在を暗示している。同様の感情は、Zarlinoによってもまた、広く繰り返されている。 作曲家がマークを付けていなくても、歌手が半音階的に表現するような、一定のメロディー音程があるのは事実である。 これにより、声部ラインがスムーズに進んでいく。 作曲家がこれらの臨時記号をマークすることは、余計なことである。なぜなら、(臨時記号のない)非和声的な音程は、決して歌われるべきではないからである。 Aaron同様、Zarlinoは同様に、こうした記名を、作曲家が「場合に応じて、しかしそう頻繁ではなく、メロディが流れるようにsemidiapenteを使うこと」を許容している。22 22 Zarlinoが例として挙げているのは以下である。  これらの理論家の研究に反映されたポリシーは、我々が興味を持っている時代にわたって適用可能であったことは、1476年のTinctorisのアドバイスによって強く支持されている。そこで彼は、一方で、メロディの三全音は、あらゆる旋法において「避けられるべきものである」、しかし他方で、曲を作るにおいて、mi contra fa は、完全協和音程では起こらず、場合によってはメロディーの三全音を使用する必要がある」ことを見逃してはいけない23。 23 メロディー的な減五度は、fictaのヘクサコードでのmutatioを要求する三全音(増四度)よりも、接合するヘクサコード間のmutatioによって、より容易にソルミゼーションに適応することに注意すべきである。 p49 これらの理論家のうち、アーロン(1516)は、おそらくこの問題をさらに明らかにするのに最も役立つであろう。 彼は、JosquinのMissa L'homme arme super voces musicalesからの引用において、下譜のような下降する五度において、メロディの三全音は、選択域を超えて好まれることを示している。すなわち、直接、減五度が歌われるのである。 三全音よりも不完全diapenteを歌うことがより誤りが少ない。どういった場合でも、以下のようなパッセージは、歌手にとっては歌いにくい。  彼はまた、歌手の選択が時々、どれほどその他の慣行への考慮によって妨げられるかについて提示している。ゆえに、どのように明らかな三全音が正されるべきかは、和声を考慮することに拠っているのである。 アーロン(I 5 16)は次のように述べている。 ・・・(例21では)BとFは、通常三全音として扱われているように見えるが、対位法の規則が、テノールとの(長)六度形成のために最後の半音が引き上げられるべき、とされているために、   p50 Aaron(1516)は、別の条件において、同じパッセージが柔らかいBを使うことによって訂正されたものを提案している。 作曲家が最後のfa(最後のF)について別の意図を持っていることがわかれば、これをFにするのではなく、ソルミゼーションで訂正されることになるだろう。特に、作曲家が、以下のように、オクターブを終止上に置きたければ。  Tinctorisの問題の分析(1477)も同様に、和声の考慮を提起している。 「2つの悪魔のうち少しでもその要素が少ないもの」の理論的根拠により、困難な状況をもう一度緩和する。 ただし、この場合、議論は旋律的な三全音の組み込みに賛成している。 そして、私は通常、どこかで三全音を避けるために歌われるべき場所を示すが、miを歌わなければならない場合(半音上げる場合)、すでに証明されているように、私は、硬いヘクサコード  p51 これらの議論は、おそらくこの問題についての「主流」と考えられるものを提示しているようである。 ただし、決して強いコンセンサスを表すわけではない。 たとえば、ベルムード(1555)は、減音程が期待以上に優勢な役割をすることについて、彼のアプローチではるかにリベラルである。29 29 権威ある判断を下すことは困難であるが、半音階的屈曲の導入へのアプローチは、おそらくヨーロッパの他のどこよりもスペインでより冒険的だったようでだ。 それにもかかわらず、2つの主要なスペインの理論家、ベルムードとサンタマリアの研究を調べることは有益であるが、他のセンターの音楽への理論の適用は、特に慎重に判断される。 [三全音/減五度を含む]その他に対して理解されたこの禁則の音程(減四度)について言いたい。絶対的な規則として、このような動きが準備されれば、生涯もなく、これらすべての音程を使用でき、当時歌われ、演奏されていた半音階芸術に反しないことになるだろう。 これと一致して、和声上の音声導音もしばしば重要な問題である。 ソプラノ[例25(a)]は、cc sol faからf fa ut♯へ鋭い動きをし、それは、semidiapenteとなっている。私は、この音符に♯をつけた。なぜならそれは、テノールのg sol re utとともにオクターブを形成するようになるからである。そして、ソプラノとテノールの間の音程は、長六度となる。 contra alto [Example 25(b)]は、d la sol reからg sol re ut♯へと三全音になっている。なぜなら、a la mireのテノールとオクターブを形成するようになるからである。それはまた、そのあとで、減四度をも形成する。なぜならそれは、D sol re上のコントラバスとオクターブを形成するからである[Example 25(c)]。  p52 (ii) Causa pulchritudirris ほとんどの理論的論文では、著者らは、その究極の完璧に可能な限り近い不完全協和音程が先行する、完全協和音程の必要性について語っている。そして、 Toft とBerger 両者によって、これらの多くは、かなり解明されている。31 31 Toft, 16-26. Berger, Musica Ficta, 122-139. この概念が扱われる一貫性は、音楽史の長い期間にわたるこれらの慣行の妥当性を証明している。ある場合には、私たちが特に興味を持っている時代よりもかなり後の日付であるドクトリンをより容易に受け入れることができる。 この問題のZarlinoTsの扱いは、最も簡潔な要約である。 ある協和音程から別のそれに移る場合、もっとも近い音程で進んでいかなければならない。したがって、六度からからオクターブに進行する場合[例26a3]、六度は長六度でなければならない。長六度はオクターブに最も近いためである・・・このルールは、パートが反行するときだけでなく、一方の声部が静止したままで、もう一方の声部が2ステップ上昇または下降するときにも観察される[例26b]。 同様に、六度から五度に進行する場合[例26c]、、それは短六度でなければならない。短の方からの方が長からよりも五度に近いからである。これは、1つの声部が静止している場合に特に重要である[例26d]。 三度からオクターブに進む場合[例26e]、長三度を使用する必要がある。これは、短よりもオクターブに近いためである。そして、パートは反対の動きで移動しなければならない。 1つの声部が静止しているときに三度から五度に移動する[例26f]時には、三度は長三度となる。 しかし、三度は、特に2声部書法において、声部が反行進行する場合[例26g(i)]、または両方が下降する場合(一方は飛躍によって、もう一方はステップによって)[例26g(ii)] は、最初のケースでは、五度にはより遠くなるが、短三度となる。それは、両声部の間の三全音関係を避けるためである。(あとのケースは、三全音にもならず、より五度に近くなる、通常の長三度となる。) 三度からユニゾンに到達したいときは(これはすべての協和音程の基礎である)、三度は常に短三度である。両パートはこれでオクターブにより近づいており、そして、パートは、反行進行となる。 パートがガタイに上昇する場合、ひとつがステップでもう一つが跳躍の場合、三度は常に、長サンドとなる例h(ii)]。 1つのパートが静止し、他のパートが跳躍する場合も、三度は常に長三度となる[例h(iii)]。  p53 これらの例は網羅的なものではないが、rectaのB♭、fictaのFis,Cisを含む、ほとんどの一般的問題へのガイダンスを提供する。ただし、同じ理論がどの場合にも当てはまり、これらの進行の移調バージョンは、この時代に広く認識されている他のfictaの代替案を含む可能性が高い。すなわち、E ♭、D♭、およびA♭(およびG#)。 上記の最初の例[26a]は、導音の慣行との密接な関係において明確に機能する「ルール」を示している。このsubsemitonurnは、この章のパート(iii)で詳しく説明したい。 p54 とりあえず、長六度を介したオクターブへのアプローチが、少なくとも理論的には、subsemitonurnを作成し、上声部にsub-toneを残し、低声部のloweringによって等しく満足させられることに注意をする必要がある。 これは、上記の例を含め、多くの場合、単純なB♭ではなく、純粋なrectaの変更で、fictaの変更を必要としない解決である。カテゴリ[26e]および[26h(i)]の進行は、この点で類似している。 [26b]と[26h(iii)]は、ステップ的な動きを特徴とする進行に注目する現代のコメンテーターからはあまり注目されていない。 現代の音楽学者によって日常的に無視されている進行の別の重要なグループは、カテゴリ[26d]で表されるクラスである。34 この時代の音楽の歌手および指揮者として、私は、このタイプの進行は、あるピッチの繰り返し(または延長-多くの場合、保持された音符は進行中持続している)が他のピッチの動きに関連して非常に簡単に聞こえるので、(半音階的に)変更されていない場合に特に注意が必要であることを見出している。. p55 これは長六度から五度への動きが常に事実上常に(半音階的)変更を必要とする最終的なカデンツに近づく進行において特に明白である。 しかし、この進行の特徴的な音が染み込んでしまうと、私は個人的に、非カデンツ的なパッセージでさえ同様に変更することは難しいと感じている。 この段階では、Zarlinoは、長三度から完全四度への、上記の[26d(ii)]に含まれる進行のタイプについて特に言及していないことに注意していただきたい。 これは、特にポリフォニー作品の内声の間で一般的に見られる進行である。 この場合、パートを反転すると、進行は[26d]の最初と同じであることが明らかになり、短六度から五度に進んでいく。 長三度から四度への拡張は、短六度→五度進行の慣習の論理的帰結であり、確かに何度も変更を必要とするようである。 これは、四度が、ほとんどの当時の理論家によって完全協和音程と見なされていたため、可能な限り最も近い不完全協和音程によってアプローチされた完全協和音程の原理と一致している。 Carvellが指摘したように、[26g(ii)および(iii)]の進行を変更する必要性は、すでに14世紀初期には、Jehan de Murs (1330) には知られていた。[26g(ii)].は、[26c]のように、明らかに、両パートでの三全音の関係を避けることが示唆されていた。 一方、[26g(iii)]は、[26h(i)]の単純なヴァリエーションである。低い方の声部の七度の特徴的な飛躍により、15世紀半ば以降、この進行は最もまれになった。 おそらく、musica fictaの全領域での最も厄介な問題は、こうした(音楽)進行の実施を支配するドクトリンが、我々に伝わる音楽を変えるべき程度である。これは、16世紀でも論争があったと思われる領域で、現在でも解決の兆しを見せていない論争である。38 最も率直に言って、問題は最終的に、これらの理論的理想に準拠した変更は、一般的な問題として採用されるべきか、または明確なカデンツの進行にのみ適用する必要がある。 これは非常に重要な問題であるため、この時代の理論と美学の両者によって正当化されたものを私が信じる理由を、時間をかけて説明したい。 p56 この分野での理論的証拠のいくつかを提示することで、これらの教訓は普遍的に適用できないとBergerが考えていることは合理的に明らかである。39 39 See Berger, Musica Ficta, 122- 130. 特定のパッセージでこれらすべての進行を検討する際に重要な階層が確かに存在するように見えるが、これらの教訓の適用は、彼が示唆するよりも広く行われるべきだと思われる。 もっとも近い不完全協和音程によって完全協和音程へとアプローチされることについての規則が、いかなる方法でも適格とされるるのかということについては、1500年以前の論文には直接言及されていない。 実際、この時代のかなり後に、多くの重要な理論家たちは、これを普遍的に適用可能であるかについて考察している。たとえば、ベルムード(1555)は、一般原則が「クラスリストだけでなく、あらゆる方法で完全協和音程にアプローチしているすべての場所にも適用される」と述べている。 トフトもまた、初期の理論家、Ramis de Pereia (1482).の著作を引用して、この解釈をサポートする高度な技術も持っていた。Ramis de Pereia (1482).は、規則を遵守するだけでなく、減五度生成をもって、非カデンツ的な例を示している。 Zarlinoも、ルールが常に適用されるべきだと主張している。(略) p57 この種の論拠は、実際の経験と組み合わされて、対位法活動は、こうした進行と一致した用語でもって、可能な限り解釈されるべきであるという信念を私にもたらす。それは結局のところ、単なる美的価値のセットの詳細な現れである。 ただし、この問題は、導音進行の使用に関連する問題と非常に密接に結びついているため、このセクションのさらなる正当化は、すぐ後に続くセクションに留保したい。 すでに前言したように、以下の章では、causa pulcritudinisという用語についての個々の決定の正当化について言及することが多いということだけを述べる必要がある。 |