| On the Theory and Practice of Chromaticism in Renaissance Music8 Zhuqing Hu |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |

| 次ページへ |

その前

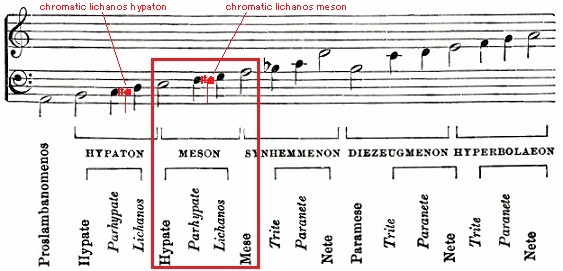

| p200 Drawing the Diatonic Boundaries 結果として、deductioにおける6つのグィドのシラブルと6つの旋法の終止の集まりは、特にルネッサンス音楽への11ピッチ全音階コレクションを生み出した。11ピッチのコレクションは、スパタロの「Ave gratia plena」と、この曲においてSpataroが直接的または間接的なコメントをしたその第11,17,21小節での特殊な例でのrefreshing viewを提供している。 第11,17,21小節での3つのF♯に加えて、Spataroは、第17小節でのB-major三和音とそのD♯についてAronへの手紙で長々と論議している。 私の作品でD♯が見つかります。B上の長三度を示していますが、これはモノコードではほとんど見られない。 モノコードにない場合は使用すべきではないと言う人もいます。 私の回答は、芸術は自然を模倣すべきであり、悪を模倣すべきではないということです(“L’arte serve alla natura, et non e contra.” (“Art serves nature, and not vice versa.”) それが演奏できないのであれば、それは芸術のせいではなく、不完全な楽器のせいです。 リュートはそれを演奏することができましたが、声はより良いことでしょう。 そのような音程の区分は、熟練した歌手にとってはより身近なものです19。 上記の引用は、第17小節のCantusのD♯が、16世紀の音楽家の間でいかに稀であり、問題であったかを示している。しかし、スパタロのD♯の正当性への長々とした弁護は、不必要に思えるかもしれない。 15世紀初頭以来、D♯は常に16ステップ音階の一部であり、ステップすべてにmiと♯を持つことによって構築されている。ProsdocimusからHothbyとRamisまでの理論家たちは、誰もこれを問題にしなかった。実際、Giovanni del Lagoでさえ、D上に♯を置くことに反対しなかったであろうし、ステップは、cantus mollis, naturalis, あるいはdurus deductiosにおけるmiを持たなかったBやEとは異なるのである。 p201 なぜスパタロは、彼が(3つのメロディゲネラ(diatonic, chromatic, and enharmonic)のすべてをどのように作曲したかを示している)“Ave gratia plena,” で使用するD♯に反対する人がいるのではないかと疑うのであろうか? モテットの「調号」によれば、作品が徹底的に全音的であったならば、D♯は「Ave gratia plena」ではまったく発生していないはずである。 「調号」における♯と♭の欠如は、作品がC diatonic collectionであることを示す。 これは、Spataroには、11の全音階ピッチクラスがこのモテットにおいて役立つ、ということを意味する。すなわち、C、C♯、D、E、F、F♯、G、G♯、A、B♭、Bである。 重要なのは、このコレクションと他の11ピッチ全音階コレクションは、半音階的スケールでの1つのステップの不足があることである。DとEの間の全音を分割するステップが欠落しているのである。 スパタロのモテットは、このステップをCantusのD♯として特徴付けている。このようにして、D♯は、「調号」とそれが示すCdiatonic collectionによって指示された11のピッチクラスの全音階境界に侵入していったのである。 第17小節のこのD♯の機能は、スパタロがこの見慣れないピッチクラスを、このモテットを支配するC全音階コレクションに導入した理由をはっきりさせる。 それ(第17小節のこのD♯)は、第17-8小節でのE上のカデンツにおいて、下側の導音として働いている。Cコレクションでは、E miの上のカデンツは、つねに、D reからE miまでの全音ステップ上昇の進行を特徴とするcantizansと、上からの導音(F fa→E mi)の半音ステップ降下を特徴とするtenorizansから常に構成されている。  Cadences in the 16th and 17th centuries 5分12秒~ Cadences in Polypho  CantusとBassusの第16-17小節のふるまいはその完全な例である。しかし第 17〜18小節では、導音は、F faとしてのtenorizansではなく、D♯としてのcantizansにおいて表示される。一方、tenorizansでは、上からの導音FがF♯にシャープ化されている。 p202 したがって、第17-8小節でのEカデンツのcantizansとtenorizansは、C全音階コレクションの通常のE-miカデンツのそれらとは、異なるものとなる。ここでは、Eカデンツは、(cantizansもまた半音上昇し、tenorizansが全音上昇する)CコレクションのDカデンツに相当する、reカデンツのようになる。 ただし、Eがdeductioのreステップになるためには、その下の隣が全音ステップ下-ut-であり、その上の隣が全音ステップ上-mi(♯)である必要がある。この要求を満たすのは、ただひとつのdeductioのみ、すなわち、D-utである。それにもかかわらず、図3-19に示すように、D-ut deductioは、G、D、Aの3つの全音階コレクションに属している。  このように、第17-8小節でのE-re cadenceのD♯は、モテットの支配的な全音階コレクションを、Cから少なくとも(五度圏の♯方向への次のコレクションである)Gへと変化させている。このD♯の調性的結果は、その仲間である、テノールの第17小節のtenorizansでのF♯に光を当てている。 Spataroは第11、17、および21小節の3つの♯を llichanos meson chromaticaと呼んでいる。  (略) 属の変更を伴うのが特にこれら3つのF♯である理由は、さらに謎が残っている。すなわち第27小節、第52小節のテノールのF♯についてはどうか?20 20 第27小節のテノールのF♯は、Blackburn and Lowinskyによって編集上加えられたものである。しかし、16世紀の歌手たちは、Gに対する導音としてFを♯化したことだろう。彼らが他の多くの無記名の導音のinflectionsに同じようにしたように。例えばCantusでの第49小節のように。   答えは第17小節でのテノールのF♯にある。 一方では、テノールの第27小節のF♯は、Gへの導音である。このFのシャープ化は、「ナチュラルキー」またはC ut 全音階コレクションの潜在的な旋法的終止音としてのG上のカデンツを持つ旋法的慣行から由来している。 第52小節のテノールのF♯についても同じことが言える。ピカルディ三度は、Gへの潜在的導音として考えられるかもしれない。これらの2つのF♯は、C utでの旋法的終止としてGが元になっているために、それらもCダイアトニックコレクションに属している。 p204 これは、スパタロがCコレクションの全音階境界内に完全にモテット「Ave gratia plena」を作曲した場合でも、これらのF♯は導音として引き続き使用できることを意味する。 一方、第17小節のCantusのD♯とE-reカデンツは、Cから少なくともGへと全音階的コレクションをシフトさせる。第17小節のF♯は、E-reカデンツのtenorizansの一部として、もはや、Cno全音階的コレクションには属していない。その代わりそれは、D-ut deductioでのE reとともに、少なくとも、Gコレクションとなる。 したがって、それらは同じピッチ内容F♯を持っているが、第27,52小節と第17小節のF♯は異なったステップとなる。第27,52小節のF♯はCコレクションにおけるGへの導音であり、第17小節のF♯は、D-ut deductioのmi ステップとなるのである。 Gへの導音としてのF♯は、通常の旋法的手順であり、現存の全音階コレクションへの変更を導かないが、tenorizansの先行ステップとしてのF♯は、D-ut deductioでのみ使用可能なE-reリズムを示しているため、C ut以外のコレクションをinvokeする。 このように、新しいダイアトニックコレクションを必要要求とする付随するD♯のおかげで、第17小節のF♯は、作品の支配的な全音階的コレクションであるC utの限界を打ち破ることによって、半音階ステップを構成する。 第11,21小節のF♯は、第17小節のF♯に匹敵している。これらのどちらも、Gへの信頼できる導音として機能しない。さらに、スパタロが彼の手紙で間接的に気づいているように、これら3つのF♯はすべてBマイナートライアドの五度である。   したがって、スパタロの目には、導音ではなく、トライアドの五度が、これらのF♯の構造的重要性を生み出しているようである。 確かに、私が示したように、Gへの導音としてのF♯は、C全音階コレクションに属しているが、それは、コレクションの3つのdeductiosのいずれにも属さない。 その存在は、純粋に別のステップに依存している。すなわちそれはGであり、それに対応する旋法的カデンツ的終止音は、3つのdeductiosのすべてで独自の位置を占めている。 p205 対照的に、第 11、17、および21小節の3つのFは、Bマイナートライアドを実現し、B-F三全音を回避するために、causa necessitatisにおいてF♯となる必要がある。 さらに、第11,21小節の2つのF♯はE-reカデンツに属していないが、それらは明らかにそうなる可能性を秘めている。すなわち、cantizansの導音D♯はmissingであり、precadential tenorizans F♯ とbassizans Bが存在する。 どちらの場合も、tenorizansは全音ステップでEに下降するそのカデンツの軌跡をたどり、半音上がってGに上昇する導音と正反対になっている。 加えて、precadential Basizans Bは、潜在的なE-reカデンツが第17-8小節のそれに匹敵する強いカデンツであることを意味している。したがって、E-reカデンツのF♯のように、Bマイナートライアドの不変のimmutableF♯もまた、少なくとも、F♯が適切な場所を占める独立したステップであるD-ut deductioをinvokeする。 その結果、「Ave gratia plena」では、BマイナートライアドとE-reカデンツでの表示のおかげで、 第11、17、および21小節のF♯は、Cダイアトニックコレクションの境界を越え、スパタロの概念では、chromatic step lichanos meson chromaticaになる。  上記の分析は、モテット「Ave gratia plena」のchromaticismが、欠落している”12番目のステップ”に焦点を合わせていることを示している。すなわち、DとEの間に仲介しているステップは、この特定のケースにおいては、Cダイアトニックコレクションのgoverningを欠いているのである。 D♯としてのこの「12番目のステップ」を導入することには、2つの影響がある。 まず第1に、D♯はそれ自体で、Cコレクションの全音階境界に挑戦している。結果として生じるE-reカデンツはまた、♯指向において、Cから離れたダイアトニックコレクションへのシフトを意味している。 第2に、E-reカデンツのcantizansでのD♯-Eの結果としてE-reに呼応するtenorizansF♯もまた、このF♯はもはやGの導音ではないため、Cダイアトニックコレクションに属していない。 p206 D♯と同様に、統治するCダイアトニックコレクションに関連して、このF♯は、新しいダイアトニックコレクションのD-ut deductioでのみ見い出された半音階ステップになる。 さらに、E-reカデンツの先行カデンツのtenorizansになる可能性のため、B-minorまたはB-major三和音のF♯は、同様にD-ut deductioと新しいダイアトニックコレクションを呼び起こす。Bトライアドでのcausa necessitatisの履行は、それらの構造の重要性を確認する。 重要性。 したがって、スパタロの「Ave gratia plena」は、欠けている「12番目のステップ」が、実際にchromaticismの鍵となる。 図3-21は、F、C、G、D、A、およびEにそれぞれ基づく、11ピッチの全音階コレクションをリスト化している。  F utコレクションから欠落しているG♯は、その結果生じるA-reカデンツとtenorizansのB♮と同様、、FダイアトニックコレクションからCコレクションに移動するために必要かつ十分である。同様に、D♯、E-re、およびF♯は、CからGに移動するために不可欠であり、A♯、B-re、C♯はGからDに、そしてE♯はDからAに、B♯(!)はAからEに移動するのに必須である。 p207 一方、図3-22は、12番目のステップを解釈する別の方法を示している。これは、ダイアトニックコレクションのdenominatorよりも、増二度ではなく、短三度だけ高くなっている。 A2の12番目のステップとは対照的に、m3の12番目のステップは、全音コレクションをフラット方向にシフトしている。 たとえば、Gコレクションによって管理される作品では、B♭は必ずトーン空間を少なくともCにシフトします。同じように、E♭はCをFに移動する。 A♭はFをB♭に; そしてD♭はB♭をE♭へ移動する。  p208 “Absalon, fili mi”は、m3の12番目のステップの使用例です。 ここでは私は、Kriesstein RISM 1540のみを取り扱う。なぜなら、、Peter Urquhartはロンドン写本バージョンは問題のあるソースであることを示しているから(第2章を参照)。 1つのフラット「署名」によると、モテットはFダイアトニックコレクションの境界内に留まる必要がある。 この11ピッチコレクションには、F-ut deductioの6つのピッチ(F、G、A、B♭、C、D)、2つのE(E♭およびE♮)、および旋法的慣行で要求される3つの主要なトーン、F♯、B♮、およびC♯ が含まれる(図3-23)。  「Absalon、fili mi」の特定の旋法デザインのため、GまたはDのカデンツは発生しない。 したがって、Fコレクションの3つの可能なinflectionされた導音F♯、B♮、およびC♯がのうち、作品のKriessteinバージョンではB♮のみが生じる。ただ、第25小節のCantusと第33小節のアルトでの編集上のF♯を主張することができるが。 21 p209 Fコレクションの欠落している12番目のステップ(GとAの間のステップ)は、第83小節のバスにおいて、m3の12番目のステップ、A♭として現れる。それは、ダイアトニックコレクションを、支配的なFからB♭にシフトする。そこでは、A♭はE♭-ut deductioのfaステップとなっている。 このA♭に伴うダイアトニックシステムのシフトは、モテットのCでのカデンツに大きな影響を与える。 Fコレクションで、Eの2つのバージョン(E♭とE♮)があるため、それに応じてその1つを選択できる、C上のカデンツの2つのバージョンがある。もしも E♮を選択すれば、C上のカデンツはut-cadencesと呼ばれるだろう。すなわち、cantizansは、低い方からの導音を担うことになる。そしてtenorizansは、長三度上から終止音へと降りてくる。シラブルはmi-re-ut(例3-5、この場合はE-D-C)となる。  一方、もしもE♭がカデンツに現れれば、Cカデンツは(fa-miとなって)re-カデンツになる。すなわち、終止音C上のtenorizansは短三度から低下し、シラブルはfa-mi-reとなる(例3-6、E♭-D-C)。  しかし、ダイアトニックコレクションがFからB♭にシフトされると、C-reカデンツ以外に選択肢はない。 E♭-ut deductioからのA♭とF-utからのAの間に新しい競合が生じるが、3つのdeductiosにおいて、Eのバージョンは1つしかない。すなわち、B♭-utとE♭-ut deductiosの両方でのE♭である。 p210 そうすると、作品の前のパートのすべてのC-utカデンツに関係なく、「Absalon、fili mi」のC上の最後のカデンツは、re-cadenceとならなければならない。これは、全音階コレクションをFからB♭に変更するA♭によって決定される。全音階コレクションは、Eのピッチコンテンツがdeductioレベルで議論できなくなった場である。 Dufayの「Ave regina celorum III」も同様に、m3の12番目のステップを使用して、支配的なダイアトニックコレクションをフラットな方向にシフトする。 「調号」は演奏ではCコレクションを示している。 1番目と3番目のトロープスでは、E♭の突然の出現が、Fコレクションを呼び起こす。そしてA♭は、五度圏においてCから2ステップ離れたB♭コレクションを導入する。 しかしながら、「Ave regina celorum III」と「Absalon、fili」の決定的な違いは、「Ave regina celorum III」ではE♭とA♭が調性的旋法的な影響がほとんどないのに対し、「Absalon、fili」では、最終的に、C-ut上の最終カデンツがC-reにシフトすることである。 したがって、それらは、「調号」とモテットの前の小節によって約束されたように、C-ミクソリディア旋法の代わりにC-ヒポドリア旋法を想起させる。 p211 「Absalon、fili mi」と「Ave regina celorum III」における異なる調性と旋法の影響は、それらが達成される特定の方法に関係している。 「Ave regina celorum III」のトロープスにおいて、デュファイは、彼の以前のシャンソンでの臨時記号の臨時の使用に匹敵する方法で、あるダイアトニックコレクションから別のダイアトニックコレクションへと、突然の切り替えを行っている。 しかし、“Absalon,fili mi,”は、シフトにつながるdeductiosの段階的な操作を示している。すなわち、五度圏内での移調である。 実際、“Absalon, fili mi”は、五度の関係と移調が、m3の12番目のステップを得るための最も便利な方法であることを示している。 p212 所与の11ピッチのダイアトニックコレクションでは、最初のdeductioのmi ステップと完全五度下のdeductioのfa ステップの間は、三全音関係となっている。Fコレクションでは、図3-24のように、それはAとE♭の間の三全音である。 重要なのは、両方のピッチクラスがdeductiosにあることで、したがって、diatonicコレクションに固有なのである。 三全音関係の回避には、しばしば、AをA♭にフラット化することを含み、それゆえ、それをm3の12番目のステップに変換している。したがって、Fコレクションでは、E♭は、m3の12番目のステップのA♭と五度関係を通して、chromaticismへのゲートウェイになる。  一方、スパタロのモテット「Ave gratia plena」は、CコレクションのA2の12番目のステップであるD♯が、E-reリズムのコンテキストで機能することを示している。一般に、16世紀の音楽家たちは、下側の導音と疑似「V-I」ハーモニーを含むut-およびre-cadenceが、上側からの導音を特徴とするmi-cadenceよりもはるかに強いと考えていた(例3-8>3-7)。   p213 このように、「Ave gratia plena」のE-re cadenceは、導音とA2の12番目のステップD♯とlichanos meson chromatica F♯を伴うカデンツ前のB-major三和音を特徴とすることにより、局所的な主音の中心として、Eの「トニック化」(トニックの主音ではない音を一時的な主音 temporary tonic として扱うこと)をすることとなった。 したがって、上側からの導音としてA2の12番目のステップを介してのダイアトニックコレクションの元のdeductioのmiステップの「トニック化」と、元のdeductioより五度上のdeductioのmi ステップ上のmajor-triadは、chromaticismへの別のゲートウェイになる。 このmiステップはフリギア旋法と密接に関連しているため、16世紀の最も有名で最も極端な半音階的作品のいくつかが、cantus durus あるいは“natural keyに、Eが終止音となっていることは、驚くべきことではない。 Chromaticism from Alpha to Omega<まとめ> ミッチェルが主張したように、Chromaticismは、確立されたダイアトニックコレクションの外に新しいピッチクラスを導入する拡散力を中心としている。 15世紀後半と16世紀のdeductioと旋法理論を組み合わせて、私は以下、提案する。 「調号」に従って作品を管理する全音階コレクションは、11 ピッチクラスである。 それらのうちの6つは、元のdeductioの6つのステップのものである。6つのうちひとつは、作品の「調号」に相当する。 2つの追加のピッチクラスは、元のdeductioの完全五度上のdeductioのmiステップそれであり、元のdeductioより完全五度低いdeductioのfa ステップのそれである。さらに3つの追加的ピッチクラスは、以上のdeductiosのどれにも属さない。それらは、ルネサンス音楽の6つの専横的終止音での使用により、最初のdeductioのre、sol、laに対する導音となっている。 元のdeductioのreとmiの間にある、欠けている12番目のステップは、支配的な11ピッチ全音階コレクションの境界を打ち破るための、そして新しいピッチクラスを導入することによってchromaticismを想起させる中心となっている。 元のdeductioのut ステップ上の増二度としてのこの12番目のステップの解釈は、全音階コレクションを、♯方向へとシフトする。それとは対照的に、それをutの上の短三度と解釈すると、全音階コレクションをフラット方向にシフトする。 言い換えると、もしも作品が、その支配的な全音階コレクションの境界を超えない場合、この作品で使用されているすべてのピッチクラスを五度圏に配置すると、「最も♭化された」ピッチと「最も♯化された」ピッチとの音程は、10ステップのみとなる。私はこうした作品を、構造的に全音階的、と規定する。 しかしながら、もしもこの音程が11ステップ、あるいはそれ以上の場合は、支配的なコレクションから欠落している12番目のステップが、実際に作品で発生することになる。 p215 したがって、少なくとも、ある1つの他の全音階的コレクションが、支配的コレクションに対して、作品全体のいくつかの点で必然となる。私はそのような作品を構造的に半音階的、と規定する。 特に、音程が12ステップかそれ以上の場合は、少なくとも1つのエンハーモニック相当ピッチを持つペアがあることになる。私はそのような作品を、すでに構造的には全音階的であるが、エンハーモニックな半音階と規定する。(表3-3)。  また、del Lago and Spataroの間の論争の認識において、“natural”、あるいはC♭、F♭、B♯、またはE♯を特徴とする1つのフラットな「キー」には特別な注意が払われている。 この点では、この論文で私が「半音階的作品」として見ているのは、12番目のステップがないものである。すなわち、Cあるいは“natural key,”におけるD♯またはE♭、、1♭”調性”FでのG♯またはA♭である。(略) p216 ルネサンスchromaticismはアンティックファンタジアとして始まった。 当時の音楽家たちの目には、それは古い時代の音楽慣行を復活させ、音色空間をこれまで未知の領域に拡大した。 ただし、結局のところ、ルネサンスクロマティズムは、ルネサンス音楽の慣用的な全音階主義を超えて新しいピッチクラスを導入するという単純な目的にしか過ぎない。 したがって、特にスパタロの「Ave gratia plena」で見られるように、15世紀と16世紀のchromaticismの探求は、日常の領域を超えて、作品を決定的に動かすすべての重要な「12番目のステップ」とのロマンスとして特徴付けられるかもしれない。 |