| The Two-Part

Conductus: Morphology, Dating and Authorship8 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |

| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |

ペロタン(Viderunt Omnes) |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |

| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | その9へ進む |

| その7へ戻る |

| The Two-Part Conductus: Morphology, Dating and Authorship8 by Jacopo Mazzeo その8(p151〜) 3.DatingBR3.1. Introduction to Datable Conducti The previous chapter showed that the interplay between syllabic cum littera sections and melismatic caudae is not as rigid as it might first appear. Exchanges between the two occur on a regular basis. Syllabic and melismatic passages interact with each other in a very flexible fashion. Conducti with cum littera sections that can be identified as strictly syllabic represent only a small percentage compared to the whole repertoire. In this chapter I will show how such juxtaposition of cum and sine littera passages behaved in two-part conductus during the life of the genre (c.1160-1250), in order to describe how composers of conducti have approached the use of melismas. 前章では、シラビックなcum littera部分とメリスマ的caidaeの間の相違は、当初見られていたほど厳密ではないことを示した。両者間の交換は定期的に行われる。シラビックあるいはメリスマ的のパッセージは非常に柔軟なやり方でお互いに相互作用をする。 cum litterasセクションを伴うConductiは、厳密にシラビックなものとして同定され得るが、全体のレパートリーからすれば、少ないパーセンテージを示すものでしかない。この章では、 conductusの作曲家がどのようにメリスマの使い方にアプローチをしたのかを説明するために、このジャンルのライフスパン((c.1160-1250)の間に、2声のconductusにおいてcum and sine litteraパッセージの接合がどのように扱われたかを示す。 The study of the evolution of the genre is rather hard to achieve. In most cases, to suggest a date for a song is an impossible task, primarily because the main sources of the Notre Dame repertoire of conductus (F, W1, W2, Ma) are generally considered as late anthologies of the corpus, compiled no earlier than 1230s. In this sense then, it must be stressed that we can only build our investigation on sources that are almost one hundred years younger than the repertoire they preserve. Indeed, there are no sources copied at the same time as the music was composed, neither fragmentary nor minor ones. Within manuscripts pieces seem to be recorded with no distinction between early or late compositions. A further research obstacle is that even musical and poetic styles of conducti composed in chronological proximity might still be confusingly diverse, according to factors such as function, for instance, or simply the authors’ personal touch. The reader should beare in mind these points when approaching the conclusions of the chapter, which should be understood as a guideline, rather than a definitive answer. ジャンルの進化の研究は、遂行が困難である。ほとんどの場合歌のdatingを示すことは不可能な作業である。なぜなら、ノートルダム・レパートリー(F、W1、W2、Ma)の主な出典は一般的に、作品群の後の時代のアンソロジーとみなされるため、1230年より早く編纂されることはなかったからである。こうした意味では、我々は、レパートリーそれ自身が書かれた時代よりも約100年ほど前のソースのみの調査をすることができると考えなければならない。 確かに、音楽が作曲されたのと同時に写譜されたものはなく、断片的なものも小さなものもない。写本中には、初期または後期の作品の区別なく記録されているようである。 さらなる研究の障害は、機能的な要因あるいは単純に著者の個人的touchなどの要素に応じて、時系列的に近接して作曲された音楽的および詩的な形式のconductiでさえも、混乱を招くほど多様である可能性があるということである。読者は、この章の結論に近づくときに、決定的な答えではなく、ガイドラインとして理解すべきものとして、これらの点に留意すべきである。 Despite these issues, in the late nineteenth century dates were hypothesised for some songs, and these represent the starting point for any research that involves issues about chronology in the conductus.1 Building on this and more recent studies2 in order to ascertain a chronological development of the conductus, it is first necessary to separate all datable songs from the rest of the repertoire. Once this task is accomplished it is possible to propose a date for just a very limited group of conducti. This group constitutes less than 10% of the whole corpus. In the case of two-voice songs, which are the subject of this work, the percentage reduces to five. これらの問題にもかかわらず、19世紀後半には、いくつかの歌に対するdatingの仮説が立てられるようになった。これらはconductusの年代学に関する問題を含むあらゆる研究の出発点である。これ以上の最近の研究を踏まえ、conductusでは、最初にレパートリーの残りからすべてのdatable songを分離する必要がある。この作業が完了すると、非常に限定されたconductusグループのdatingを提案することが可能になる。このグループは全作品群の10%未満を構成する。この論文のテーマである2声の歌の場合、その割合は5%に減少する。 Most of these songs are found in the main Notre-Dame manuscripts, F, W1, W2 and Ma.3 Further sources considered relevant for the repertoire and that likewise record datable conducti are St. Gallen, Stiftsbibliothek (hereafter CH-SGs) 383, E-BUlh 9, and Cambridge, Jesus College (hereafter GB-Cjec) QB 1.4 By the early thirteenth century the repertoire of the school of Notre Dame had spread over most of Europe. It is no coincidence that the above mentioned sources were all compiled during that century either in France, in Spain, in the British Isles or in Switzerland. The only chronological exception is E-BUlh 9 (c.1325), which was completed later and transmits music in square mensural notation.5 The earliest extant source of the corpus is the Scottish codex W1, compiled in St Andrews in the 1230s.6 これらの歌のほとんどは、Notre-Dameの主要な写本、F、W1、W2、およびMa.に掲載されている。レパートリーと関連性があり、同様のソースは、St. Gallen、Stiftsbibliothek(以下、CH-SGs) E-BUHh 9、Cambridge, Jesus College(以下、GB-Cjec)QB 1である。13世紀初めまでに、ノートルダム教会のレパートリーがヨーロッパのほとんどに広がっていた。 上記のソースがすべて1世紀中に集められたのは偶然ではない。フランス、スペイン、イギリス諸島、またはスイスで唯一の時系列的な例外はE-BULL 9(c.1325)であり、これはしばらく後に作られたものであり、計量的記譜法で伝えられている。現存する最も古いソースはスコットランドのコーデックスW1写本で、1230年代にセント・アンドリュースで編纂された。  But on what basis have these songs been dated? Generally, as we attempt to date a song, or a group of songs, we focus on the direct source first and analyse rubrics or inscriptions. Then we move to indirect sources . in the case of the repertoire at issue,theoretical treatises. As far as the conductus is concerned, it has been previously mentioned that we only benefit from late manuscripts, which carry little or no information on authorship. Consequently direct sources are of very little aid in this sense. Unfortunately, the genre suffers a remarkable underrepresentation in medieval treatises, so that indirect sources add little more to the scarce information obtained from the musical testimonies. On the other hand, some texts of conducti carry remarkably precise references to historical events or characters. These references may sometimes appear straightforwardly explicit, while more often are hidden behind obscure metaphors.7 しかし、どのような基準で、これらの曲は作成年がわかったのか?一般的に、私たちは1曲または1曲のグループを作成しようとすると、まず直接的なソースに焦点を当てて、ルブリックまたはinscriptionsを分析する。その後、間接的なソースに移る。それは理論的な論文である。 conductusに関する限り、 我々は、原作者に関する情報をほとんどまたはまったく持っていない後期の写本のみから恩恵を受けるということは以前から言われている。その結果、直接的なソースはこの意味ではほとんど役に立たない。残念なことに、このジャンルは中世の論文で顕著に過小評価されているため、間接的なソースは、音楽の証言から得られる稀少な情報にほとんど影響を与えない。 一方、conductiの一部のテキストは、歴史的な出来事や登場人物に対する非常に正確な言及をしている。これらの言及は、明示的に表示されることがあるが、あいまいな比喩の背後に隠れていることが多い。 Such information, which we can refer to as the “passive data content” of the song, represents the key means of dating this repertoire. Yet, this will give reasonable chronological information concerning the poem only, since music and text could have been written either simultaneously or many years apart.8 As far as this group of songs with datable text is concerned, it is likely that those poems were set to music immediately or shortly after they were written. Most of them have celebrative purposes, and in order to satisfy such an aim, it is likely that they were both written and set to music within a short period of time from the event they were indeed celebrating. このレパートリーをdatingする重要な手段は、歌の「受動的データ内容」と呼ぶことができるような情報である。しかし、これは音楽とテキストが同時にまたは何年にもわたって書かれている可能性があるので、詩のみに関する合理的な年代順の情報を与えるであろう。 datableテキストを含むこのグループの歌については、こうした詩にはすぐに、またはほどなく、音楽が作られたと言えよう。これらのほとんどは、祝祭的な目的を持っており、そうして目標を達成するために、それらが実際に祝っていた時から短期間に音楽に書かれていたと思われる。 A century later than the first pioneering attempt to date the corpus by Leopold Delisle,9 Ernest Sanders published a study about the chronology of the survivingrepertoire.10 This work examines the polyphonic datable songs, focussing on issues of modality. As main results, the article claims that caudae written in the first mode were common in songs composed before the end of the twelfth century. After the turn of the century, musical textures became more complex, as in other Notre Dame genres (organa tripla, quadrupla, and clausulae). In the author’s opinion, the second mode appears more or less in the same period, since O felix bituria (dated 1209) is the first datable conductus with caudae containing second-mode rhythm. Finally, the second mode originated as result of experimentations with the third mode.11 Leopold Delisleによる作品のdatingの最初の先駆的試みよりも一世紀遅れて、Ernest Sandersは、現存するレパートリーの時系列についての研究を発表した。この論文は、モダリティの問題に焦点を当てて、多声曲のdatableな歌を調べている。 主な結果として、この論文では、第1モードで書かれたcaudaeは、12世紀末までに作曲された曲に共通していたと主張している。 20世紀に入ってからは、他のノートルダムのジャンル(organa tripla, quadrupla, and clausulae).)と同様に、音楽のテクスチャはより複雑になった。 著者の意見では、O felix bituria(dated1209)は、第2モードのリズムを含むcaudaeを持つ最初のdatableなconductusであるため、第2モードは多かれ少なかれ同じ時期に現れる。最後に、第2モードは、第3のモードの実験の結果として生じた。 The last part of the study concerns two three-part conducti, Crucifigat omnes and Novus miles sequitur (dated 1188 and 1173 respectively). Sanders argues against Delisle’s early dating. He suggests that they were written later (in the first decades of the thirteenth century) and that the composition of three-part conducti was not common until the 1200s.12 More recently Thomas Payne investigated the issue further, and published a more exhaustive study, completing Sanders’ work, through the discussion of datable monodies.13 This more recent article mainly draws conclusions on the evolution of poetic rather than musical forms. However, the article also features a relatively short musical-focused analysis, where the author compares monodies and polyphonies.14 The author also shows that through-composed conducti became increasingly more common after the end of the twelfth century.15 Concerning poetry, six- and ten-syllable paroxytones appear to be peculiar to the earliest conducti. Later, songs featuring strophes disposed into paired versicles, which Payne calls “sequence form”, move essentially towards uniformity after the turn of the twelfth century. In the two decades either side of 1200, the conductus became “a sophisticated compositional entity unto itself”.16 この研究の最後の部分は、2つの3声部conducti Crucifigat omnesとNovus mile sequitur(それぞれ1188年と1173年)に関するものである。Sanders は、Delisleの初期のdatingには反対している。彼は、それらはより後(13世紀初めに)に書かれたものであり、.3声部conducti の作曲は1200年代までは一般的ではなかったことを示唆している。 最近、Thomas Payneは問題をさらに調査し、Sandersの研究を完成させ、datableな単声作品の議論を通して、より浩瀚な研究を発表している。 この最近の研究は、主に、音楽形式よりも詩の形式の進化をもとに行われている。しかし、その研究は比較的短い音楽的分析を特徴としている。 著者は、単声と多声音楽を比較しており、またthrough-composed conductiが12世紀末以降、一般的になってきたことを示している。 詩に関しては、.6ないし10シラブルのparoxytonesは、最も初期のconductiに特有のように見える。その後、Payneが「sequence form」と呼ぶペアとなったversiclesを配置するストローフェを特徴とする歌が、13世紀以降、統一される動きに向かう。 西暦1200年前後20年間ほどで、conductusは「洗練された作品の実体」となった。 These are crucial studies for the understanding of the conductus repertoire, and they need to be taken into account. Nevertheless, the destructive and merciless action of history has left only a small sample of datable songs, which in itself is not sufficient evidence to apply the outcomes of its study to the corpus as a whole. The conductus repertoire overall counts for more than 860 songs, including monodies, two, three, and four-part works, and sources that preserve the texts alone. Given that datable songs cover no more than 10% of the corpus, we must expect that there is a considerable degree of uncertainty in the conclusions drawn owing to the neglect of the remaining 90%. Such idiosyncratic misrepresentation constitutes a selection bias, a concept that is aptly explained in the following passage: これらは、 conductusレパートリーの理解のための重要な研究であり、考慮する必要がある。それにもかかわらず、歴史の破壊的で無慈悲な行動は、わずかなdatable songsしか残しておらず、それだけでは全体の作品群に研究の成果を適用するのに十分な証拠ではない。 conductusのレパートリーは、単声、2声、3声、4声の作品や、テキストのみのものを含めると860曲以上ある。 datable songsが全作品の10%以下しかカバーしていないことを考えると、残りの90%以上を無視しているため、結論にかなりの程度の不確実性があると予想する必要がある。このような特異な詐称は、選択バイアスを構成する。これは、以下のパッセージで適切に説明される概念である。 A selection bias is a distortion of the effect measured it results from procedures used to select subjects that lead to an effect estimate among subjects included in the study different from the estimate obtainable from the entire population theoretically targeted for study. (Kenneth J. Rothman, Modern Epidemiology (Boston: Little Brown, 1986), 83.) 選択バイアスは測定された効果の歪みである。理論的に研究対象となっている集団全体から得られる推定値とは異なる、研究に含まれる被験者の中で効果推定につながる被験者を選択するために使用された手順から生じる。 In the study of datable conducti we have no control of the “procedures to selectsubjects”, as we can only rely on certain songs whose texts provide some datable information. In this sense, such songs are selected among the entire conductus repertory (i.e. the “entire population”). Despite this issue I believe we can still aim to minimise the effects of such self-selection bias. A thorough study of the musical design of conducti throughout its life might gain reliability if a comparison with the whole repertory is accomplished. This methodology represents the main improvement proposed by my study, which thus differentiates itself from any previous approach to the matter. A further point that needs to be stressed is the treatment of datable syllabic songs (Table 3.2). These are not included in the investigation, or to be more precise, they have been studied aside. The inclusion of syllabic conducti in the analysis that concerns melismas has high probability to corrupt the results. Indeed, we must bear in mind that they need to be considered a sort of genre per se, according to Anonymous IV: datable conductiの研究では、我々はテキストがdatable informationを提供する特定の曲にのみ依存しているため、「主題を選択する手続き」を制御することはできない。この意味では、このような歌はconductusレパートリー(すなわち、「全体の母集団」)の間で選択される。 こうした問題にもかかわらず、我々は、このような自己選択バイアスの影響を最小限に抑えることを目標にできるであろう。全体のレパートリーとの比較が成し遂げられれば、そのライフスパンを通して、conductiの音楽デザインの徹底的な研究が信頼性を得るかもしれない。この方法論は私の研究で提案された主な改善点を表しており、この点で以前のアプローチとは区別されている。 さらに強調すべき点は、datableなシラビックな歌の処理である(Table 3.2).。これらは調査には含まれていないが、より正確に言えば、それらはこれまであまり熱心に研究されてこなかった。 melismasに関連する分析にシラビックなconductiを含めることは、結果を破損する可能性が高い。実際、Anonymous IVにしたがって、それらはあるジャンルの一種とみなされるかもしれないと考えておくべきであろう。 And there is another volume of double conducti that have caudae like the ancient “Ave Maria” in duplum and “Pater noster commiserans” or “Hac in dierege nato,” in which are contained the names of several conducti, and similar things … And there is a fifth volume of quadruple, triple and duple [conducti] without caudae, which used to be much used by minor singers, and similar things.18 Yudkin, The Music Treatise of Anonymous IV: A New Translation, 73. Anonymous IV clearly distinguishes conducti with or without caudae, but he never implies that the first represents the evolution of the second. On the contrary, these words suggest that the syllabic repertoire might have just characterised a separate category, designed for less skilled or simply junior singers (in usu inter minores cantores). The passage above gives further interesting chronological details hidden behind the adjective antiquum, which is complementing the conductus Ave Maria. Despite the fact that “ancient” might sound a rather undefined quality, the inclusion of “antique songs” in the repertory does not only confirm that conducti were indeed composed over a long of time, it also tells us that by the second half of the thirteenth century musicians could distinguish several chronological layers of conducti composition. Ave Maria would definitely belong to the first of them, while all other cited conducti would instead belong to more recent ones. It seems indeed reasonable to suggest that antiquum, at the time Anonymous IV was a student at Notre Dame, might have referred to conducti composed during the first part of the life- of the genre. The repertoire counts around seven different songs whose incipit corresponds to Ave Maria however Anonymous IV says that this is a two-voice melismatic (habentibus caudas) conductus, which limits the possibilities to the song Ave Maria gratia plena only, recorded in F (284v-285r).19 This identification gains further reliability if the song Pater noster commiserans . also mentioned within the passage . is taken into account, as the two conducti are copied next to each other on W1.20 .anonimousIVは、caudaeの有無でconductiをはっきりと区別するが、それがあることが、ないことからの進化を表しているというわけではない。逆に、こうした語彙は、シラビックなレパートリーが、スキルのない単純に若い歌手((in usu inter minores cantores)のために設計された別のカテゴリーを特徴づけただけかもしれないことを示唆している。 上記のパッセージは、conductus Ave Mariaを補完する、形容詞antiquum(古い)の背後に隠されたさらに興味深い時系列の詳細を提供する。「古代」がむしろ未定義の性質のように響くかもしれないという事実にもかかわらず、「古い歌」をレパートリーに含めることは、conductiがまったく長期間にわたって作曲されたことを確信するだけでなく、13世紀後半の音楽家がconductus作曲のいくつかの年代順の層を区別することができたことを我々に教える。 Ave Mariaは間違いなく最初の層に属し、他のすべての引用されたconductiはそれより新しい層に属している。 Anonymous IVがNotre Dameの学生であった時、antiquumが、その分野のライフスパンの最初の部分の間に作曲されたconductiに言及していたかもしれないことを示すのは、実際、合理的なようである。そのincipitがAve Mariaに相当するレパートリーは、7曲を数える。しかし、anonimousIVは、これは2声のメリスマ的conductus(habentibus caudas)であると言い、F写本(284v-285r)中に記録されたAve Maria gratia plenaの歌だけにその可能性を制限している。この特定は、この歌とPater noster commiseransがW1写本中に隣同士で写譜されていることを考えれば、さらなる信頼性を得ることができる。 With all this in mind, the chapter moves to the complete list of all two-part melismatic datable conducti (Table 3.2) and to a more detailed account of the methodology. To give a reliable chronological description of composers’s use of melismas in the conductus the comparative analysis of datable and un-datable songs is here considered a vital step in the process. Therefore, the study of datable songs is integrated with a systematic and comprehensive examination of the whole . un-datable corpus in order to minimise the degree of uncertainty represented by the self-selection bias discussed earlier. .このことを念頭に置いて、この章は、2声部構成のすべてのメリスマなdatable conducti (Table 3.2) の完全なリストと方法論のより詳細な説明に移っていく。 conductusにおいてメリスマを使う作曲家の信頼できる時系列的描写するために、datableあるいは undatbleな歌の比較分析は、ここでは重要なステップとみなされている。したがって、datable songsの研究は、前述の自己選択バイアスによって表される不確実性の度合いを最小限に抑えるために、全体の作品(undatableなものも含めて)の体系的かつ包括的な研究と統合されている。 This analysis offers significant information on the use of caudae within the period c.1160-1250. The scrutiny of terminal caudae probably shows the most remarkable result. First some general rule is necessary: any melismatic two-voice conductus requires at least one terminal cauda. 90% of the two-voice melismatic conducti presents a cauda at the end of each stanza (which means that there is a perfect correspondence of number of terminal caudae and number of stanzas), while the This analysis offers significant information on the use of caudae within the period c.1160-1250. The scrutiny of terminal caudae probably shows the most remarkable result. First some general rule is necessary: any melismatic two-voice conductus requires at least one terminal cauda. 90% of the two-voice melismatic conducti presents a cauda at the end of each stanza (which means that there is a perfect correspondence of number of terminal caudae and number of stanzas), while the remaining 10% still presents terminal caudae but not necessarily one each stanza. This is mirrored in our sample of datable melismatic songs. All of them have at least one terminal cauda: 90% of those conducti presents a melisma at the end of each stanza, while for 10% of them this does not happen (Table 3.3). Despite the sample of datable conducti discussed in this chapter being relatively small in comparison to the repertoire as a whole, such similar proportions cannot be considered a matter of chance. Therefore, as far as the study of melismatic sections is concerned, we can reasonably describe the small batch of datable conducti as fairly representative of the whole corpus. Regi regum omnium is the only conductus within this set of songs that does not present a regular proportion of caudae per stanza, and it is dated 1209. Consequently, we can suppose that the rigid presence of a cauda at the end of every single stanza represents a rule that consolidated since the earliest compositions in the twelfth century and possibly became more flexible after the turn of the century. この分析は、c.1160-1250の期間内にcaudaeの使用に関する重要な情報を提供する。terminal caudaeの精査はおそらく最も顕著な結果を示す。 最初に、いくつかの一般的なルールが必要である:いくつかのメリスマ的な2声のconducusは、少なくとも1つのterminal caudaを要求している。この2声のメリスマ的conductiの90%は、各スタンザの終わりにcaudaを提示する(これはterminal caudaeとスタンザの数の完全な対応があることを意味する)。一方、残りの10%は、やはりteruminal caudaeは存在してはいるが、必ずしもそれぞれに1つのスタンザが必要であるわけではない。これは、datableなメリスマ的な歌の我々の例を反映している。これらのすべては、少なくとも、1つのterminal caudaを持っており、これらのconductiの90%はそれぞれのスタンザの終わりにメリスマを持っているが、10%は持っていない。(Table 3.3)。 この章で論じられているdatable conductiの例はレパートリー全体と比べて比較的小さいにもかかわらず、こうした割合は偶然の問題とはみなされない。したがって、メリスマ的部分の研究に関しては、私たちは合理的に、全体の作品をかなり示して、datable conductiの小さな量を記述する。 Regi regum omniumは、スタンザごとのcaudaeの規則的な比を示さない設定のただひとつのconductusであり、作成年は1209年である。したがって我々は、それぞれの単一のスタンザの終わりの堅固なcaudaの存在が、12世紀の最初期の作品以降に統合された規則を示し、、おそらくは次の世紀の変わり目後には柔軟になったと仮定できる。     The second category investigated here features caudae at the beginning of conducti, or of their stanzas (initial caudae). If we consider once again the whole repertoire, we notice that initial caudae are not a regular feature of melismatic conducti, since overall they are found less frequently than terminal caudae. Also, more than half of conducti have no regular proportion between number of initial caudae and stanzas, and around 30% do not contain initial caudae at all (Table 3.4). ここで調査された第2のカテゴリーは、conductiの、またはそのスタンザ(initial caudae)の最初のcaudaeを特徴とする。全体のレパートリーをもう一度考えてみると、initial caudaeは、全体的にterminal caudaeよりも頻度が低いので、メリスマ的conductiの規則的な特徴ではないことがわかる。また、conductiの半分以上が、initial caudaeやスタンザの数の間に規則的な割合を持たず、約30%はinitial caudaeを全く含まない(Table 3.4).。 Once again these proportions are mirrored in the small sample of datable songs, which reveals again that two discrete periods of conducti composition can be reckoned, separated roughly by the turn from the twelfth to the thirteenth century. A direct proportion “one cauda per stanza” is still more consistently found in the twelfth century.21 Indeed, all of the early pieces have either one initial cauda per stanza or no initial caudae at all.22 On the contrary, odd proportions of caudae per stanzas are only found in the thirteenth century.23 To sum up: initial caudae were probably never supposed to be set to all stanzas. Nevertheless, whenever they appear, they are more likely to be consistently set to all stanzas before 1200, whereas in the following century, they were subject to more flexible treatment. これらの割合は、datable songsの少ない例に反映されている。こうした例は、conducti作曲の2つの離れた時代があると見なされ、12世紀から13世紀にかけて分離されていることを示している。1つのスタンザ当たり1つのcaudaの直接的な量は、12世紀にはすでに一貫して見られる。 実際に、初期の作品すべてには、1つのスタンザあたり1つのcaudaとなっているか、あるいは何らinitial caudaを持っていないか、である。逆に、スタンザ当たりのcaudaeの奇妙な割合は、13世紀になってから見つかる。要約すると、initial caudaeはおそらくすべてのスタンザに設定されることは決してなかっただろう。それにもかかわらず、それらが現れるたびに、1200年以前には、一貫して、すべてのスタンザに設定され、次の13世紀になると、それらは、より柔軟な扱いを受けるようになったのである。 Moving on to the next group of melismas, internal caudae differ from initial and terminal caudae not only in terms of morphology and function, but as discussed in the previous chapter, also in terms of chronology. Internal melismas appear in this list of datable conducti quite early with Ex oliva Remensium (1179), but they seem to become more frequent in the following century. Also, there are in general, more cases of short internal caudae than lengthy ones before the end of the twelfth century. However, there is no evidence to suggest that the longer internal melismas represent a quantitative evolution of shorter melismas. Nevertheless, it is possible that short internal caudae spread throughout cum littera sections since the earliest conducti, while longer phrasebreaking internal caudae become more common later. To explain this it will be useful to take F into account, and see if the main source for Notre Dame music can be of any aid to date these two very peculiar features. 次のグループのメリスマに移ると、 internal caudaeは、形態学的および機能的な点だけでなく、前の章で議論されたように、時系列的にも initial あるいは terminal caudae とは異なる。Internal melismasは、Ex oliva Remensium(1179)において、かなり早い段階でこのdatable conductiのリストに現れるが、次の世紀にはもっと頻繁になる。また、一般的には、12世紀末までに長いものよりも短いinternal caudaeの場合が多い。しかし、より長い Internal melismasがより短いメリスマの量的進化を表す証拠はない。それにもかかわらず、短いinternal caudaeは、最も早期のconductiからcum litteraの部分にわたって広がり、長い句切りのinternal caudaeは、後に一般的になる可能性がある。これを説明するには、F写本を考慮に入れて、Notre Dame音楽の主なソースが、これらの2つの非常に特殊な特徴を援助することができるかどうかを確認することが有用である。 Firstly, the majority of the two-part conducti that have long internal caudae are generally regularly proportioned in terms of both initial and terminal caudae, which according to previous conclusions would suggest a stage in between the early and the mature style, more or less towards the end of the twelfth century. Consequently this seems to confirm that the longer internal cauda might have become more common slightly later (which does not mean, however, that it was unknown before). Secondly, the majority of the conducti that have short internal caudae still consistently display one terminal cauda per stanza, but on the other hand no . or an odd amount of . initial caudae. Such a heterogeneity does not recall any specific chronological period among the ones that we previously discussed, thus suggesting that the feature would have always been characteristic of the genre. 第1に、長い internal caudaeを有する2声conductiの大部分は、initial および terminal の両caudaeに関して一般に規則的に比例しており、これはもともとの結論によれば、早期と成熟の間の様式、多かれ少なかれ、12世紀の終わりに向かう段階を示している。したがって、これは、より長いinternal caudaが、少し後でより一般的になったかもしれないことを確認しているように思われる(しかし、これは以前は知られていなかったということではない)。 第2に、短いinternal caudaeを有するconductiの大部分は、一貫して1スタンザ当たり1つのterminal caudaを表示するが、他方ではまた、奇妙なほどの量が、initial caudaeを持っていない。このような異質性は、私たちが以前に議論したものの中で特定の時間的な期間を思い起こさせるものではなく、その特徴が常にそのジャンルの特徴であったと示唆している。 The comparative study of datable and non-datable conducti brings out that terminal caudae are the main feature of the repertoire. Initially they were set to all stanzas after the end of the twelfth century their use becomes more flexible. Initial caudae were either set to all stanzas or not used at all after the end of the twelfth century even the use of this feature becomes more flexible. Internal caudae were always used by conducti composers. However, short ones are used over the whole repertoire, while longer ones achieve popularity towards a later stage of the twelfth century. Table 3.5 gives a schematic and synthetic account of the proposed changed compositional approach to the use of caudae in the two-voice conductus over the life- of the genre. datable あるいは non-datable conducti の比較研究は、 terminal caudaeがレパートリーの主な特徴であることを明らかにする。もともとは terminal caudaeは、すべてのスタンザに設定されていた。 .12世紀の終わり以降、それらの使用はより柔軟になる。 initial caudaeはすべてのスタンザに設定されているか、まったく使用されていなかった。 title=after the end of the twelfth century even the use of this feature becomes more flexible.12世紀の終わりになって後、この機能の使用はより柔軟になる。.Internal caudaeは常にconductiの作曲家が使用していた。.しかし、短いものはレパートリー全体で使用され、長いものは12世紀後半に人気を集めている。Table3.5は、ジャンルのライフスパンにわたる2声conductusにおけるcaudae inの使用に対する提案された変更された作曲アプローチの概略的かつ総合的な説明を与える。  It is probable that the first appearance of a lengthy melismatic section in the two-part conductus occurred at the end of the song. Both the sample of datable conducti and the entire repertoire itself provide sufficient evidence to support this theory. The terminal cauda is the most prominent of all the melismas, additionally in most cases its number is proportioned to the amount of stanzas that form the song. This explains the medieval oxymoronic use of the term “cauda” (Latin for tail) to describe melismas placed at any point of the composition, rather than just at the end, as a tail. Such an incongruity is also self-explained in Anonymous IV’s treatise. He uses the noun “cauda” as a generic descriptor of polyphonic settings of conductus melismas in a period . late thirteenth century . when the genre has fully evolved, was highly disseminated, and widely adopted, along with its descriptive vocabulary. 2声conductusにおける長いメリスマ的なセクションの最初の出現は、曲の終わりに起こった可能性が高い。datable conductiの例とレパートリー全体の両方がこの理論を支持するのに十分な証拠を提供する。terminal caudaはすべてのメリスマの中で最も顕著であり、さらに多くの場合、その数はその曲を形成するスタンザの量に比例する。これは、 最後というよりは作品のいくつかの点に置かれたメリスマを形成するcaudaという用語の中世の暴力的使用を説明する。 このような違和感は、Anonymous IVの論文でも説明されている。彼は名詞 caudaをある期間におけるconductusメリスマの多声設定の一般的な記述子として使用している。 13世紀後半は、そのジャンルが完全に進化し、高度に普及され、広く採用され、記述的な語彙が採用された。 Indeed, both conducti mentioned by Anonymous IV have several framing and internal caudae. The medieval theorist extrapolates the word “cauda” from its literal meaning, thus accepting the connotation it has in the specific context of the school of Notre Dame. Between the twelfth and the thirteenth century then, the word cauda was subjected to a semantic broadening process, technically called “generalisation”. This occurs when a range of meanings of a word increases so that the word can be used in more contexts than were appropriate before the change, as for the English word “cupboard”, originally referring to a table upon which cups or vessels were placed, while later meant a generic storage cabinet. A further example is given by Steinmetz: 確かに、Anonymous IVが指摘している両方のconductiには、いくつかのframing and internal caudaeがある。中世の理論家は、 caudaという言葉の意味を外挿することで、ノートルダム楽派の特殊な内容を受け入れようとしている。 12世紀から13世紀の間に、caudaという言葉は意味論的な広がりのプロセスを受けた。これは技術的に「一般化」と呼ばれていた。これは、言葉の意味の範囲が増加して、変更前にそこで適切なものよりも多くの文脈で言葉が使用できるようになったときに起きる。英語の「cupboard」は、もともとカップや容器が置かれたテーブルを指し、後で一般的な貯蔵庫を意味するようになった。 Steinmetzによってさらなる例が与えられる: The word business, … originally meant ‘the state of being busy, careworn, or anxious,’ and was broadened to encompass all kinds of work or occupations.26 ビジネスという言葉は、もともとは「忙しい、介護されている、または心配している状態」を意味し、後に、あらゆる種類の仕事や職業を網羅するように広げられた。 The instances outlined above recall our case of generalisation, since the “generalised” word . whether business, cupboard or tail . broaden its literal meaning over the course of its usage. It would seem logical, therefore, that at an early stage of the evolution of the genre the word “cauda” did refer solely to a “melisma at the end of a conductus”. However, as the application of caudae in conductus composition changed and enlarged, the term came to be synonymous with the melismas themselves, rather than their position within the piece. This widened the term’s semantic field to include any melismatic section of any length in any position of the conductus compositions. Anonymous IV’s use of the plural caudae implies that, by this stage, conducti could have more than one “tail”, framing the composition, or even embellishing its inside. 上で概説した例は、一般化の例を思い起こさせる。なぜなら、”一般化という言葉は、その使用の間にその文字通りの意味を広げるからである。それゆえ、ジャンルの進化の初期の段階では、“cauda”という言葉は単に「conductusの終わりにあるメリスマ」を指していたと論理的に思えるだろう。.しかし、conductus作曲におけるcaudaeの適用が変化し、拡大するにつれて、この用語は作品内でのそれらの位置ではなく、メリスマ自身と同義となった。これは、用語の意味論的領域を、conductus作品の任意の位置に任意の長さの任意のメリスマ部分を含むように広げた。. AnonymousIVの複数格caudaeの使用は、この段階では、複数の「尾」を持ち、作品を枠付けしたり、その内部を彩ることができることを示している。 3.2. Multiple Dating and Music Borrowing The list of conducti for which a date of composition has been hypothesised is long, although it covers only about 10% of the entire repertoire.27 Table 3.2 gives a list of the two-voice melismatic datable conducti. Generally, these songs have one main feature in common: they are topical conducti, which means their texts carry datable information. Therefore, dates hypothesised for the conception of texts can be regarded as reasonably accurate. 作曲の日付が仮定されたconductiのリストは長いが、実は全体のレパートリーの約10%しかカバーしていない。Table 3.2は、2声のmelismatic datable conductiーのリストを示す。一般的に、これらの歌は共通の主な特徴を持っている:それらは話題的なconductiであり、それらのテキストはdatableな情報を持っている。したがって、テキストの概念のために仮定された日付は、合理的に正確とみなすことができる。 As anticipated, the same cannot be said a priori for the composition of their music. However, the fact itself that topical songs act as commentaries of historical events may help to solve this issue. In a medieval world where music represents a crucial medium in which to deliver information, the composition of a song right after a historical event occurred allowed for the prompt circulation of news. We can thereforeconsider likely that the topical conducti at issue were written and composed within a relatively short time after the event they were commenting on. 予期されたように、同じことはそれらの音楽の作曲のためのa prioriなことではない。しかし、話題の歌が歴史的出来事の解説として機能するという事実自体がこの問題の解決に役立つかもしれない。音楽が情報を伝える重要な媒体である中世の世界では、歴史的な出来事の直後の作曲が、ニュースの迅速な流通を可能にした。したがって、問題になっている話題のconductiは、コメントをしてから比較的短い時間内に書かれ、作成される可能性が高いと考えられる。 However, this does not overcome any doubt with dating issues, given the high subjectivity of some hypotheses. To this regard some conducti have received multiple datings, as for the cases of Eclypsim patitur, In occasu syderis, and Crucifigat omnes. しかし、いくつかの仮説の高い主観性が与えられ、これはdating問題の疑問を克服しない。これに関して、Eclypsim patitur、occasu syderis、Crucifigat omnesなどが、いくつかのconductiが、多くのdatingを受けている。 Table 3.6 gives a list of historical events relevant to the discussion around the Parisian conductus and its chronology. This can be used as a quick reference and willmake the discussion that follows easier to understand. Table 3.6は、パリの conductus とその時系列に関する議論に関連する歴史的出来事のリストを示す。これはクイックリファレンスとして使用でき、以下の説明を理解しやすくなる。  <Eclypsim patitur> The first of the conducti that received divergent dating hypothesis is Eclypsim patitur (Table 3.7). This is only one of the conducti dedicated to the English Royalfamily before 1200. According to Payne, this strophic piece was written in 1183 to commemorate the death of Henry the Younger (1155 . 1183), son of Henry II King of England (1133 . 1189).28 However, Anderson had proposed the date of 1186 accordingwith the Analecta Hymnica Medii Aevi,29 claiming the song was written in honour of Henry’s brother Geoffrey II Duke of Brittany (1158 . 1186).30 This second hypothesisis also supported by Traill, who sees “little doubt that this information is correct” when he ascribes the poem to Philip the Chancellor.31 Despite this, the first hypothesis seems more easily acceptable, as it would give reason to the words de via mittitur in sedempatrie (is sent from the way and enters his motherland) in the first stanza. In fact, hisbody was eventually buried according to his will in Rouen Cathedral. title=The list of conducti for which a date of composition has been hypothesised is long, although it covers only about 10% of the entire repertoire.27 Table 3.2 gives a list of the two-voice melismatic datable conducti.

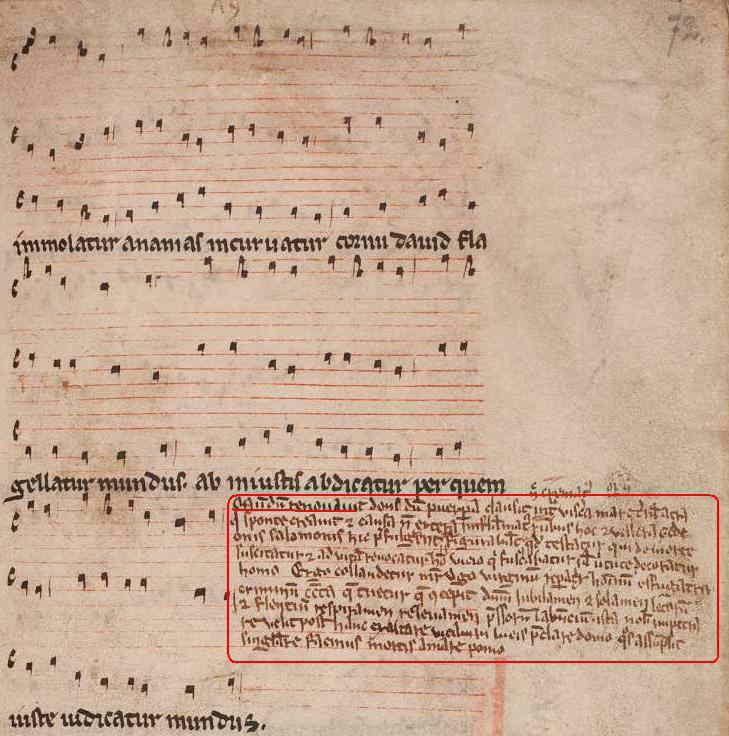

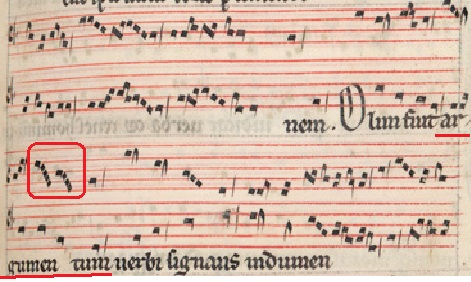

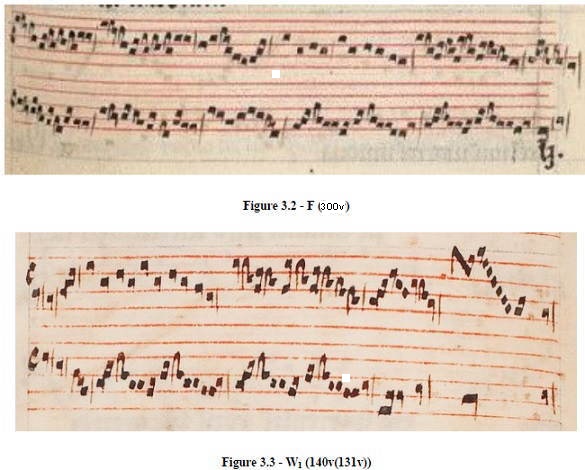

.さまざまなdating仮説を受けた最初のconductiは、Eclypsim patiturである (Table 3.7)。これは1200年より前の英国王族にささげられたconductiのひとつである。 Payneによれば、この有節的作品は1183年に、 イングランド国王ヘンリー2世の息子であるHenry the Younger (1155‐1183)の死を記念して書かれたものである。.28 しかし、Andersonは、Analecta Hymnica Medii Aeviにしたがって、1186年を主張している。この歌は、Henry’s brother Geoffrey II Duke of Brittany (1158 . 1186)を記念して書かれたという。30 この第2の仮説は、Trailによっても支持されている。彼は、Philip the Chancellor.の詩の記述で、「この情報は間違いなく正しい」としている。.31 それにもかかわらず、最初の仮説は、第1スタンザのde via mittitur in sedem patrieを介して、より受け入れやすいように見える。.実際、彼の身体は、最終的にルーアン大聖堂に、彼の意志に従って埋葬された。 However, the second hypothesis is also possible Geoffrey took part himself, alongside his brother Henry the Younger, in the 1183 revolt against his father Henry II. He eventually died in 1186 either in a tournament, or as a result of acute chest pain.32 The poem gives no other clue to help decide who the song is dedicated to, however if it was actually written in 1186 the use of the “eclipse” metaphor (first lines) would be justified by the still vivid memory of the real eclipse, which occurred in May 1185.33 しかし、第2の仮説も可能である。 Geoffrey は、父親ヘンリー2世に対する1183年での反乱に、兄の Henry the Youngerと並んで参加した。彼は最終的にトーナメントで、あるいは激しい胸の痛みの結果として1186年に死亡した。 この詩は、誰に献呈されたのかは明らかではないが、1186年に実際に書かれたとしたら、”日食”の隠喩(最初の行)は、1185年5月に起こった実際の日食の生き生きした記憶によって正当化されるだろう。 Geoffrey was not widely mourned by his contemporaries, at least not as much as his brother Henry the Younger. In fact, only a few cases of contemporary poetic homage to him are known, while laments for Henry the Younger are more abundant.34 The conductus exists in a two-part version only, copied in F (322v-323r, one stanza only, but with room for at least a second one), and in W1 (110r (101r), with all four stanzas). Geoffrey(の死)は、少なくとも、彼の兄の Henry the Youngerほどには、同時代の人たちによって広く悲しまれてはいなかった。事実、 Henry the Youngerへの嘆きが豊富であるのに対し、同時代の彼への詩的なあこがれはほんの数例しか知られていない。 このconductusは2声部の版にしか存在せず、F写本中( 322v-323r ML2 p283 ひとつのスタンザのみだが、第2スタンザを書く余地は残してある)とW1写本中(110r(101r)、4つのすべてのスタンザが書かれている)に存在する。 The prosody is remarkably regular, with stanzas composed of eight six-syllable proparoxytonic lines, apart from the first, which consists of eleven lines. The three-line surplus may suggest a refrain reading,35 and strengthens the expression of sorrow that characterises the song: Mors sortis aspere / Cunctis equa / Non novit parcere (death, in his harsh lot, treating all men equally, knows not how to spare). The long internal cauda on mors not only alliterates the micro-cauda on mundi, but it introduces the closing tercet as well. .韻律は著しく規則的で、最初からの8行は、6シラブルproparoxytonicな行で構成されている。残りの3行は、 refrainを示唆しているかもしれない。そしてその歌を特徴付ける悲しみの表現(Mors sortis aspere / Cunctis equa / Non novit parcere (death, in his harsh lot, treating all men equally, knows not how to spare))を強める。mors上の長いinternal caudaは、mundi上のmicro-caudaを抹消するだけでなく、三行連句 の終止も導く。 This song embodies the early style of the conductus as the stanza is regularly surrounded by framing caudae. The initial melisma is still quite short, whilst the final one is visibly longer. The only long internal cauda has a structural function, opening the refrain, and is comparable in terms of length to the initial cauda. The internal texture is quite intricate, displaying several melismas with patterns of currentes (Figure 3.1). The presence of two micro-caudae is notable. One of these, consisting of five perfections, is set to the syllable sol of the word solis, clearly in the first rhythmic mode. The tiny melisma on mundi, however, is just three-perfections long. この歌はスタンザが規則的に framing caudaeに囲まれているので、 conductusの初期のスタイルを体現している。 最初のメリスマはまだかなり短いが、最後のメリスマは目に見えて長くなる。 唯一の長い internal caudaは構造的機能を有し、refrainが冒頭を飾り、長さの点で、initial caudaに匹敵する。 内部のテクスチャは非常に複雑で、currentesパターンを持ついくつかのメリスマを示す(Figure 3.1).。 2つのmicro-caudaeの存在は注目に値する。 これらのうちの1つは、5つのperfectionから成り立っていて、solisという単語のシラブルに、第1モードではっきりと設定されている。 しかし、mundi上の小さなメリスマは、3perfections longである。  Figure 3.1 - Eclypsim patitur W1 (110r(101r)). < In occasu syderis>(F写本350v) The syllabic-stanzaic song In occasu syderis (ML3 p39)has been the subject of the same discussion about dating as Eclypsim patitur. Anderson proposes two possible dates: 1183 and 1189.36 On the one hand, the year 1189 would refer to the death of Henry II . and thus to Richard I the Lionheart’s coronation, implied by the words casu repentino novus surgens lucifer ortu matutino (in a sudden change, a new light arising will give, at morn’s sunrise).37 On the other hand, the earlier date, 1183, refers once again to the death of Henry the Younger, Henry II’s son, and has been proposed by Payne.38 This last option is more convincing, for the main reason that the words iuvenis etate (of a young age) are more appropriate to describe a 26-year-old Henry the Younger in 1183, rather than a 32-year-old one in 1189.39 シラビック- スタンザ歌 In occasu syderisは、 Eclypsim patiturの datingに関するのと同じ議論の対象となっている。 Andersonは、1183年と1189年の2つの可能な日付を提案している。1189年はヘンリー2世の死の年である。それゆえ、リチャード一世・獅子心王の戴冠式には、単語casu repentino novus surgens lucifer ortu matutino(突然の変更で、新しい光が起こる、朝の日の出時に)が示されている。一方、 Payneによって、ヘンリー2世の息子である Henry the Youngerの死が再度、(datingとして)提案されている。 Painの意見は、iuvenis etate(若い世代について)という言葉が、1189年の32歳より、1183年の26歳でのHenry the Youngerの死を記述するのに適当である、という理由によって、より確信ができる。 The text of the piece is preserved in full (three stanzas) in GB-Ob, Rawlinson poet. C510 (238r (9r)), while a two-part musical setting is found in W1 (117r (108r)), also with the full text, and in F (350v-351r) with one stanza only. The music is predominantly neumatic, with frequent three-up-to-four-note ligatures on each syllable. There are some remarkable, recurrent melodic patterns, presenting only slight variations in order to match the counterpoint (Music Example 3.1). Voices frequently end in unison and the music becomes more elaborate towards the end of the song. .この作品のテキストは、GB-Ob写本で完全に(3つのスタンザ)保存されている。2声の音楽設定はW1 (117r (108r))に見られ、これはフルテキストであり、1つのスタンザのみのものがF写本(350v-351r)で見られる。音楽は主にネウマ的であり、各シラブルには3〜4音符の連結符が頻繁に出現する。.繰り返し用いられるメロディーパターンがあり、Music Example 3.1のようにわずかな変化しかない。声部はしばしばユニゾンで終わり、音楽は曲の終わりに向かってより精巧になる。  < Crucifigat omnes(F写本231v~ ML2 p105)> A further conductus that has been subject to multiple attempts at dating, Crucifigat omnes, is one of the most intriguing. This is not only because of its wide dissemination in a large number of sources,40 but also because it involves contrafactures that make the philological reconstruction of its lyrics difficult. Placing this song on a chronological continuum that extends from circa 1160 to 1250 is problematic. さらなるconductusが、datingにおけるさまざまな試みの対象となっている。Crucifigat omnes(F写本231v~ ML2 p105)はもっとも複雑なものの一つである。これが、多数のソースに広範に普及しているだけでなく、叙情詩の言語的再構成を困難にするcontrafactumを含んでいるためである。この歌を、 連続体として、1160年頃から1250年にかけて、時系列的に置くことは問題である。 Anderson, in agreement with Schumann’s edition of the Carmina Burana, suggests that the poetic text laments the fall of Jerusalem taken by Saladin in 1187,41 an event that led to the Third Crusade in 1189. Anderson sees the metaphorical interpretation of Jerusalem . as a symbolic cross Christ has to bear . as a reasonable reading.42 By contrast, Sanders claims that the conductus was composed between 1219 and 1220, underlining the fact that lang=jaICrucifigat omnes might feature metaphorical references to the Fifth Crusade instead.43 In Sanders’s opinion the words plorat Moysen fatiscere would sound “quite enigmatic” if referring to the Third Crusade, and would instead concern Frederick II’s stalling in the decision to assume military leadership and leave for the Fifth Crusade.44 Andersonは、 Schumann’s edition of the Carmina Buranaに同意し、、1187年にサラディンによって奪われたエルサレムの崩壊を嘆き、1189年に第3回十字軍に導いた事件を示唆している。 Andersonはエルサレムをキリストが担った象徴的十字架とするような比喩的解釈をしている。これとは対照的に、Sandersは、conductusが1219年から1220年にかけて作曲され、 lang=jaICrucifigat omnesが、第5回十字軍への比喩的な言及を示すかもしれないという事実を強調していると主張する。Sandersの意見では、 plorat Moysen fatiscere という言葉は、もしもそれが第3回十字軍に言及していれば、”まったく謎めいており”、代わりに、その言葉は、 軍事指導を想定し、第5回十字軍に向かう決定でのフレデリック二世の時間稼ぎに関するものだろう、としている。 This debate is probably a result of the fact that some events that characterised the call for the Third Crusade are to some degree similar to those of the Fifth. Fredrick I Redbeard never arrived in the Holy Land as he died en route in 1190 near Seleucia (Turkey), and very little of his army actually joined the conflict. Furthermore, Philip Augustus never reached Jerusalem either, he returned to France in 1191 after the siege of Acre. Both arguments are valid, and unfortunately the conductus offers no further element to help dating its composition. Nonetheless, the music itself is not strictly relevant to this debate as Crucifigat omnes is substantially strophic and composed in conventional syllabic counterpoint. However, it is noteworthy that Crucifigat omnes borrows musical material from another conductus. 45 Specifically, it sets the poem to the final cauda of Quod promisit ab eterno, not an uncommon procedure within this repertoire.46 This melismatic through-composed piece survives in a two-voice version and as a monody.47 Considering the relationship between the two songs, if Anderson’s theory that Crucifigat omnes was set to music between 1189-1191 is true, then its musical source Quod promisit ab eterno must have been an earlier piece, written in the previous two decades. この議論は、おそらく、第3回十字軍の呼びかけを特徴付けるいくつかの出来事が、第5回のものとある程度類似しているという事実の結果であろう。Fredrick 一世 Redbeardは、Holy Landには到着しなかった。彼は、1190年に、Seleucia(トルコ)近くでその途中で亡くなった。そして彼の軍のほとんどは紛争には加わらなかった。さらにPhilip Augustusは決してエルサレムに到着しなかった。彼はAcreの包囲の後で1191年にフランスに戻った。 (第3回、第5回十字軍の)どちらの議論も有効であるが、残念なことにconductusはその作曲の日付を記すための要素を提供していない。それにもかかわらず、音楽そのものは、Crucifigat omnesが従来的なシラビックな対位法で実質的に有節的に作曲されているため、この議論と厳密には関連していない。ただし、Crucifigat omnesが他のconductusから音楽素材を借りていることは注目すべきである。 特に、それ( 借用音楽素材源)は 、このレパートリー内のuncommonな手続きではなく、Quod promisit ab eterno (F写本300~ ML2 p239)の最後のcaudaに詩をつけている。 このメリスマ的な通作作品は、2声のバージョンと単声のものが現存している。 Crucifigat omnesが1189-1191年の間に音楽がつけられていたとするAndersonの理論が真実ならば、その音楽源であるQuod promisit ab eternoは、 . 20年ほど先立つ、それ以前の作品であったに違いない。. Two further episodes were relevant to the borrowing of musical material within the conductus repertoire.48 The first involves the poem Mundum renovavit found as a marginal next to Crucifigat omnes in W1 (78v(71v)), and therefore supposed to have had its same polyphonic musical setting. 2つのさらなるエピソードが、conductusレパートリーの中で音楽素材を借りることに関連していた。 最初のCrucifigat omnesは、W1(78v(71v))のそのconductusの脇に書いてある詩Mundum renovavitを含んでいる。 したがって同じポリフォニック音楽の設定を持つと考えられる。  Crucifigat omnes W1(78v(71v)) The second poem, Curritur ad vocem, is similarly found following strophe three of Crucifigat omnes in D-Mbs clm. 4660 (13r), and it was designed to be set to monodic music. The testimony of the song found with neumatic music in D-Sl HB I Asc. 95 (30v) confirms this hypothesis. 次のconductus、 Curritur ad vocemは、D-Mbs clm. 4660 (13r)中の Crucifigat omnesの3つのストローフェ に続いて見いだされる。そしてそれは、単声音楽として設定されている。 D-Sl HB I Asc. 95 (30v)でのネウマ的音楽とともに見つかった歌のtestimonyはこの仮説を確証させる。 Both these two conducti borrow music from Quod promisit ab eterno. Neither of the two poems should be intended as part of Crucifigat omnes (although they might had been performed consecutively), since they clearly resemble a completely different piece of work in terms of topic and tone. Also, neither of them concerns the crusades: on the contrary Mundum renovavit is a poem of Marian theme, while Curritur ad vocem sets up an argument against corruption. The remarkable melismatic layout of Quod promisit ab eterno, in both its cum et sine littera sections (as evident from the text below), leads to intriguing questions about the rhythmic interpretation of the repertoire. これらの2つの conductiはQuod promisit ab eterno(の最後のメリスマ)から音楽を借用している。 2つのconductiのどちらも、Crucifigat omnesの一部として意図されるべきではない(両者は連続して演じられたかもしれないが)。なぜなら、両者は、話題と音調という点で、まったく別の作品と言えるからである。また、どちらも、十字軍に関係していない。Mundum renovavitは聖マリアがテーマの詩であり、Curritur ad vocemは腐敗に対する議論を設定している。 Quod promisit ab eternoの顕著なメリスマ的なレイアウトは、(以下のテキストから明らかなように)cum et sine litteraの両セクションで、レパートリーのリズム解釈についての興味深い疑問につながる。  MLII 240/300  < Crucifigat omnes(F写本231v~ ML2 105/300)> Quod promisit ab eternoのfinal caudaのcontrafactaになっている The final punctus organi also stimulates engaging questions when the sources are compared. A punctus organi is recorded in W1 only (Figure 3.3), while the scribes ofF (Figure 3.2) and W2 do not provide any indication for a cadence on descending currentes. Finally, the copyist of Ma seems to leave some room for a punctus organi, which is however left blank (Figure 3.4). The absence of this single punctus organi in F, W2, and Ma is unlikely to reflect local musical practices, as other similar configurations are found in all sources of the song.49 For instance, all variants of Quod promisit ab eterno feature a cadential pattern over the word argumentum (third stanza) that closely resembles the punctus organi found in W1. 最終のpunctus organiはまた、ソースを比較するときに、関連する疑問を発する。. punctus organi はW1のみに記録され (Figure 3.3)、F 写本(Figure 3.2)とW2写本の書記は、 descending currentesのカデンツを示さない。最後に、 Ma写本の書記は、 punctus organiのための余地を残しているように見えるが、Ma写本では空白となっている (Figure 3.4)。 このような単一の punctus organiがF、W2、Maに存在しないことは、歌のすべてのソース中で他の同様の構成が見られるように、地域の音楽行動を反映している可能性は低い。. 例えば、Quod promisit ab eternoのすべてのvariantは、 W1写本にある、 punctus organiとよく似ている単語argumentum(第3スタンザ)の descending currentesのカデンツパターンを特徴としている。  ML240/300

Figure 3.4 - Ma (78r) < Dic Christi veritas F 203v> Just like the previous case, Dic Christi veritas (Table 3.9) presents similar issues of music borrowing. This conductus was probably fairly widespread in Europe in the thirteenth century: its various sources were copied in several areas of the western medieval world, including France, England, Spain, Italy, Switzerland and Germany.50 The final cauda of this melismatic two-part conductus attributed to Philip the Chancellor provides music for the syllabic conducti Bulla fulminante and Veste nuptiali. 前のケースと同様に、 Dic Christi veritas(F写本203~ ML2 p48)(Ma写本114 p227)) (Table 3.9)も音楽借用の同様の問題を提示している。このconductusは、13世紀のヨーロッパではおそらくかなり広まっていたのであろう。その様々なソースは、フランス、イギリス、スペイン、イタリア、スイス、ドイツなど西部中世のいくつかの地域で写譜されている。 Philip the Chancellorに帰せられる,メリスマ的なこの2声conductusのfinal caudaは、シラビックなconductiであるBulla fulminante と Veste nuptialiに対し、音楽を提供する。 Dic Christi veritas is dated 119851 that year Pope Innocent III declared the annulment of Philip Augustus’s marriage to Agnes of Merania, thus officially starting aconflict with the French king, who was forced to capitulate and accept his former wife, Ingeborg of Denmark (also known as Isambour), as his spouse in 1213. Dic Christi Veritasの日付は1198年であり、その年に教皇 Innocent 三世はPhilip AugustusとAgnes of Meraniaとの結婚を無効とし、それゆえに、 Philip Augustusの前妻のIngeborg of Denmark(Isambourとしても知られている)に降伏と受容を強いられたフランス王 Philip Augustusとの確執が公となった。1213年に Isambourは、Philip Augustusの王妃となった。 The song is recorded in several sources and in differing forms. A two-part version of the first stanza is preserved in Ma only (114r-115r), but a further incomplete French source (F-T 1471, folio 113v) contains the same text, ruled for two voices, but without notation. The version in the manuscript Berlin, Deutsche Staatsbibliothek (hereafter D-B) Cod. lat. 312, folio 5v, provides an additional stanza and author attribution to Philip the Chancellor in its rubric. この歌はいくつかのソースにおいて、異なる形式で記録されている。第1スタンザの2声版はMa写本にのみ(114r‐115r)で保存されているが、さらに不完全なフランス語ソース(F-T 1471、フォリオ113v)には同じテキストが含まれ、2声である。ベルリン 写本、Deutsche Staatsbibliothek(以下D-B) Cod. lat. 312, folio 5vは、ルブリックで、 追加のスタンザとPhilip the Chancellor に著者としての帰属を示している (訳注;F写本中にもある。 p203~ ML2 p48)。 In purely musical terms, the caudae in Dic Christi veritas are extraordinarily regular internal melismas clearly work as lines of demarcation between the three sections of the stanza, each one made of four lines. The textual incipit of the conductus- prosula Bulla fulminante is taken from the end of the first stanza of Dic Christi veritas. It is also often found in sources following Dic Christi veritas itself on the page,52 possibly intended to be sung by a chorus after the soloist performance of the genitrix conductus. The fact that the two songs are often recorded together would suggest a chronological precedence of Dic Christi veritas, despite Payne’s prudence in this regard.53 純粋に音楽的な用語で言えば、Dic Christi veritas のcaudaeは、非常に規則的な内部メリスマであり、スタンザの 3 つのセクションの間の境界線として明確に機能し、各セクションは 4 つの行で構成されている。 conductus- prosula Bulla fulminante のテキストの始めは、Dic Christi Veritasのスタンザの終わりから取られたものである。. それはまた、genitrix conductus(訳注;母体としてのconductus記譜がされている部分)のソリストの演奏後、合唱によって歌われることを意図した可能性のあるページ上の、Dic Christi veritasに続くソースでよく見られる。 2つの歌が一緒に記録されているという事実は、この問題に関するPayneの思慮にもかかわらず、Dic Christi veritasの時系列優先順位を示唆している.。  .Dic Christi Veritasのスタンザの終わり(terminal cauda) MLII 49/300  Bulla fulminante Egerton 274 (38v-39r),Dic Christi Veritasのterminal caudaを借用している

Bulla fulminante has been subject to numerous attempts at dating, the first one by Meyer, who proposed 1219-1222.54 Reasons for a late dating would come from the words itur et recurritur ad curiam (running back and forth to the curia), which would refer to Philip the Chancellor’s journeys to Rome around that time.55 On the contrary Vollmann proposes circa 1200.56 In this case I would remain cautious and suggest only a date after 1198 (i.e. after Dic Christi veritas), considering the plausibility of Meyer’s hypothesis. Contrary to Bulla fulminante, not much literature exists on the last of Dic Christi Veritas’ prosulae Veste nuptiali . probably also due to the comparatively few sources in which it is recorded.57 Bulla fulminanteは、Meyerが最初に1219-1222年説を提案した 作品である。datingの根拠は、itur et recurritur ad curiam(部族に行き来している) という言葉である。これは、当時のPhilip the Chancellorのローマへの旅行に言及したものである。対照的に、Vollmannはおよそ1200年としている。私は Meyerの仮説の妥当性を考慮して、1198年後(すなわちDic Christi veritasの後)の日付しか示唆しなかった。 Bulla fulminanteとは対照的に、Veste nuptialiとの音楽の共通部分に関する文献は少ない。おそらくそれが記録されているソースが比較的少ないためであろう。  Veste nuptiali (ML3(450v) p239) Dic Christi Veritasのterminal caudaを借用している 57 F (450v) is the only musical source |