| The Two-Part Conductus: Morphology, Dating and Authorship7 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |

| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |

ペロタン(Viderunt Omnes) |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |

| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | その8へ進む |

| その6へ戻る |

| The Two-Part

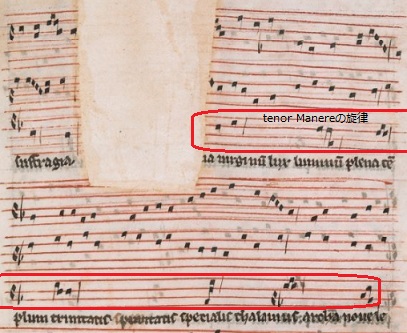

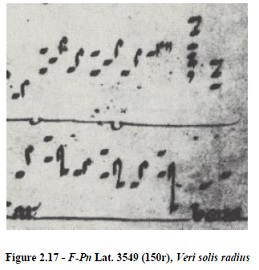

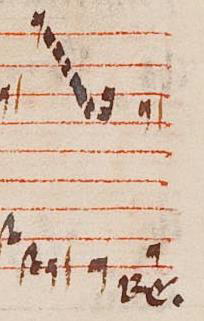

Conductus: Morphology, Dating and Authorship7 by Jacopo Mazzeo その7(p131〜) 2.3. Benedicamus Domino The presence of richly flourished music over whole words . rather than just one syllable, is not limited to the “main body” of the conductus only. Some conducti place a melisma over the words Benedicamus Domino, which in most cases works as a closing formula. Almost thirty conducti have some sort of relationship with the BenedicamusDomino chant-formula. Since at least the eighth and ninth centuries the BenedicamusDomino formula was sung several times during the day as a concluding versicle for the office hours. 豊かなflourishな音楽の存在は、言葉全体にわたって―ただ1つのシラブルではなく、conductusの「本体」のみに限定されない。いくつかのconductusは、Benedicamus Dominoという言葉にメリスマを作る。これは、ほとんどの場合、終止定式として働く。ほぼ30のconductusがBenedicamus Dominoのチャント定式と何らかの関係を持っている。少なくとも8世紀と9世紀以来、Benedicamus Domino定式は、聖務日課の時課の終了versicleとしてとして、その日に数回歌われた。 As Anne Robertson points out, the presence of the Benedicamus Domino in the conductus might constitute evidence of the derivation of the conductus itself from the liturgical environment.36 Within that environment, the creation ex novo of new melodiesfor the words Benedicamus Domino was pursued by musicians who were already accustomed to the repertory and that could therefore exploit stereotyped formulas.37 If applied to conductus, such a practice would really challenge our understanding of it as a genre that does not exploit previously existent material. Anne Robertsonが指摘しているように、conductus中にBenedicamus Dominoが存在することは、conductus自身が典礼環境から派生した証拠となるかもしれない。.その環境の中で、Benedicamus Dominoという言葉の新しいメロディーのゼロからの(ex novo)創造は、すでにそのレパートリーに慣れている音楽家によって追及され、それゆえに、ステレオタイプの定式を利用することができたのであろうか。conductusに適用された場合、そのようなpracticeは、以前に存在していた素材を利用しないジャンルとして、我々の理解に挑戦したことであろう。 However the relationship between Benedicamus Domino and conductus is far from being homogenous, and in fact concerns the whole genre, from monodies to multiple-voice polyphony. Furthermore it must be stressed that the use of Benedicamus Domino formula transcends the central repertoire and spreads over peripheral and later witnesses to conducti. しかし、Benedicamus Dominoと conductusの関係は、同質ではない。実際には、単声から多声まで、全ジャンルに関係している。さらにBenedicamus Domino定式の使用は中央のレパートリーを超越し、地方および後の時代のconductiの証人に広がることを強調しなければならない。 Most of the above mentioned conducti project newly composed melismas spread over the words Benedicamus Domino (Let us bless the Lord),38 which embodies the final cauda of the song; in most cases their design simply recalls to some degree the chant format of the Benedicamus Domino. Yet, some other songs help to connect even further the conductus with the Benedicamus Domino chant-formula as some Benedicamus Domino caudae are indeed chant-derived. 前述のconductiのプロジェクトのほとんどでは、新たに作られたメリスマが、歌のfinal caudaを具現している「Benedicamus Domino」(主に祝福させてください)という言葉に広がっている。ほとんどの場合、そうしたデザインは単にBenedicamus Dominoのチャント形式をある程度思い起こさせる。しかし、いくつかの他の歌は、conductusとBenedicamus Domino定式(Benedicamus Dominoのcaudaeがチャント由来である)とを結びつけることを助けている。 Do these songs indicate that the exploitation of pre-existent material in the conductus was a much more common process that it is commonly believed? This might have certainly been the case as long as Benedicamus Domino caudae are concerned. It is not impossible that the music material for the Benedicamus Domino was borrowed in most or all cases. Indeed, borrowings are hard to detect as no comprehensive modern catalogue of Benedicamus Domino settings exist; on the contrary, several studies list relatively few Benedicamus Domino melodies.39 これらの歌は、conductus中の既存の素材の利用が一般に信じられているよりも普通の過程であったことを示しているだろうか?これは確かにBenedicamus Domino caudaeに関する限り、事実であったかもしれない。Benedicamus Dominoの音楽素材がほとんどまたはすべての場合において借用された可能性はなくはない。実際、Benedicamus Dominoの設定の理解し得る最新の目録が存在しないために、借用を調べるのは困難である。逆に、いくつかの研究では、比較的少数のBenedicamus Dominoメロディーが挙げられている。 The middle ages themselves did not transmit catalogues or anthologies of the corpus, showing apparently no interest in a categorisation of the genre, which possibly leads to the conclusion that the transmission of Benedicamus Domino melodies was mainly oral.40 Consequently new melodies would have been based on stereotyped formulas, in the conductus as well as in chant. This might have been true in those cases where Benedicamus Domino caudae can be detached from the main bulk of the conductus, as they are not syntactically required as part of the poem, or their music is clearly not integral part of the composition.41 中世の時代は、ジャンルの分類に関心がないことが明らかであり、作品目録やアンソロジーは伝えられていない。おそらくは、Benedicamus Dominoのメロディーの伝播は主に口頭であったと結論づけられている。.結果として、チャントと同様、conductusにおいても、新しいメロディはステレオタイプの定式をもとにしていたのであろう。これは、Benedicamus Domino caudaeが詩の一部として構文的に必要とされないか、またはその音楽が作曲の不可欠な部分ではないことから、conductusの主な部分から切り離すことができる場合に当てはまるかもしれない。 The existence of conducti that exploit pre-existent Benedicamus Domino melodies not only represents clear evidence of their connection with plainchant, it also represents a point of interaction between all the genres of the school of Notre Dame, since the exploitation of extant Benedicamus Domino melodies is common practice in the conductus as well as in both organum and motet.42 既存のBenedicamus Dominoメロディを利用しているconductiの存在は、プレインチャントとのつながりの明確な証拠であるだけでなく、ノートル・ダム楽派との関係についても示している。なぜなら、既存のBenedicamus Dominoのメロディーの利用は、オルガヌムやモテット同様、conductusにおいても共通のpracticeであったからである。 Beatis nos adhibe is a three-part motet copied among the three-voice conducti in F that uses a Benedicamus Domino chant as a tenor. Despite its motet design, the single non-metrical sustained notes of the tenor recall more the organum style.43 Further examples of this sort of linkage are Deus creator omnium,44 and Leniter ex merito,where the final caudae on Benedicamus Domino are in both cases chant derived. Although the musical material for the final cauda on Benedicamus Domino of Deus creator omnium is borrowed from an existent chant, it is coherently imbedded in the rest of the song so that it is not separable from it. Contrarily, the final Benedicamus Domino melisma of the latter is clearly separable from the main body of the song because it is not metrically connected with the poem. Beatis nos adhibeは、Benedicamus Domino chantをテノールとして使用する、F写本中の3声のconductusの中にある3声のモテットである。モテットとしての形式にもかかわらず、テノールの単一の非音律的な保持音はオルガヌム形式をより思い起こさせる。このようなリンケージの種類の例としては、Deus creator omnium、Leniter ex meritがあり、 Deus creator omnium のBenedicamus Dominoのfinal caudaのための音楽素材は既存のチャントから借用されているが、それは歌の残りの部分に一貫してに埋め込まれているため、分離ができない。逆に、最後のBenedicamus Dominoのメリスマは、詩と音律的に関連していないので、曲の本体からはっきりと分離可能である。 Further evidence for its separability comes from the relative abundance of testimonies of the song that do not record the Benedicamus Domino cauda itself,46 a detail that would suggest its Benedicamus Domino version being only a variant to the original version of the song without it. Nevertheless, Leniter ex merito offers evidence of the heterogeneous treatment of the Benedicamus Domino in the conductus repertoire. It shares the same music for the cauda with another conductus, Naturas Deus Regulis,47 which presents contrasting exploitation of that musical material. In this case the cauda is not separable from the main bulk of the conductus, and the fact that all its extant sources record the cauda would support this hypothesis.48 Yet, because of the irregular structure of the song, it is plausible that the Benedicamus Domino, together with the last lines of the conductus, were added on a later stage (Table 2.11). その分離可能性についてのさらなる証拠は、Benedicamus Domino cauda自体を持っていない歌の相対的な豊かさから来ている。その細部は、Benedicamus Dominoを持つバージョンが、元の、それがない場合のバージョンの変形であることを示唆する。 それにもかかわらずLeniter ex meritoは、conductusレパートリーにおけるBenedicamus Dominoの異質な扱いの証拠を提供している。 それは音楽素材の対照的な発展を示す別のconductus、Naturas Deus Regulisのcaudaのために、同じ音楽を共有する。 この場合、caudaはconductusの主要な部分から分離できないし、現存するすべての資料がcaudaを記録しているという事実は、この仮説を支持するであろう。しかし、曲の不規則な構造のため、Benedicamus Dominoは、conductusの最後の行とともに、後の段階で追加された(表2.11)。  The relationship between conductus and motet becomes more evident with the conductus Iherusalem accipitur, a two-voice unicum in four stanzas recorded in F-Pn lat. 15139 (274r-275v). There the final melisma on Benedicamus Domino is based on two clausulae featured in the same source,49 an element that leads Falck to claim that “entire repertories, peripheral in relation to Notre Dame, are not necessarily later ones”.50 The first part of the cauda exploits the clausula on Eius (291r, source of motet Quant ma dame part), while the second half is based on the clausula on Fiat (290v, source of lost motet Chies soutis). Similarly, the Benedicamus Domino cauda at the end of the conductus Columbe simplicitas borrows music from the two-voice conductusmotet Sederunt principes,51 precisely the music set to the syllable .ne of Domine. Because of the absence of the Benedicamus Domino cauda in one of the two testimonies of the conductus,52 it has been suggested that the Benedicamus Domino might represent an optional feature of the song.53 conductusとモテットの関係は、F-Pn lat lat. 15139 (St.写本274r-275v)に残されている4つのスタンザを持つ2声のunicaであるconductus Iherusalem accipiturでより明らかになる。 Benedicamus Dominoの最後のメリスマは、同じ資料に遺された2つのクラウズラをベースにしており、Falckが「全体的なレパートリーは、ノートルダムの周辺域であっても、必ずしも後のものではない」と主張する要素である。caudaの最初の部分はEius(291r、motet Quant ma dameのソース)上のclausulaを利用し、後半部分はFiat(290v、lost motet Chies soutisのソース)上のclausulaをベースにしている。同様に、Benedicamus Domino cauda at the end of the conductus Columbe simplicitasは、2声のconductusmotet Sederunt principesからの音楽の借用である。正確には、Domineのシラブル-neにセットされている。Conductusの2つのtestimoniesの1つにBenedicamus Domino caudaが存在しないため、Benedicamus Dominoが歌のオプション機能を表すかもしれないと示唆されている。 One last example of genres crossover is the peculiar case of Serena virginum.54 Based on four consecutive two-part clausulae on Manere this song is in fact another conductus-motet; however not all of its sources deliver the tenor.55 The high inconsistency of the versions transmitted makes this song an interesting case for the examination of musical borrowing within this repertory. Its richest four-voice version is in F (235r-237v), where the three top parts are presented with a typical conductus outline in score, with text under the motetus voice only, while the manere tenor is copied at the end in part. W1 (13r (9r)-15r (11r)) records instead the three top parts only, in score with text under the motetus voice. GB-Lbl Egerton 2615 (92r-93r) records a different three-voice version, featuring the lower three parts notated in score with text underneath the tenor. ジャンルのクロスオーバーの最後の例は、Serena virginumの特殊なケースである。4つの連続したManereの2声クラウズラをベースとして、この歌は実際には別のconductus motetとなっている。しかし、そのソースのすべてがテノールを提供するわけではない。transmitされたこのバージョンの多くの矛盾は、この曲をこのレパートリー内の音楽借用の調査のための興味深いケースにする。その最も豊かな4声バージョンはF写本(235r-237v)中のもので、3つの上声部にはスコア形式の典型的なconductusのアウトラインが表示され、テキストはmotetusの声部にだけ表示され、テノールパートmanereは最後に部分的に写譜されている。

W1写本(13r(9r)-15r(11r))もまた、スコア形式で上の3声部のみを記譜し、motetus声部の下にテキストを書いている。

GB-Lbl Egerton 2615写本(92r-93r)は、異なる3声のバージョンを記譜しており、3声部はスコア形式で書かれ、一番下のテノールの下にテキストが書かれている。

GB-Lbl Egerton 2615写本(92r) http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=egerton_ms_2615_fs001r A couple of sources transmit two-voice versions, once again different from each other. Ma (119v-122r) delivers motetus and triplum only, while E-SAu 226 (101r) records tenor and motetus with voices copied one after each other. Only one monophonic version survives . motetus voice, in A-Gu 409 (72v). Yet, sources inconsistency is not the only point of interest for the analysis of this song; in fact, as far as the Benedicamus Domino formula is concerned, it is striking to note that it is set to syllabic music, whereas all other Benedicamus Domino in conductus are melismatic. (さらにSerena virginum関しては)2つの資料が2声のバージョンをtransmitし、それぞれの資料は互いに異なっている。 (最初の)Ma写本(119v-122r)はmotetusとtriplumのみを提供し、(次の)E-SAu 226(101r)は、テノールとMotetusをひとつ互いに記録している。1つの単声バージョンのみが現存している。 A-Gu 409(72v)のmotetus声部である。しかし、資料間の不一致は、この歌の分析のための唯一の関心のポイントではない。実際、Benedicamus Domino定式については、それがシラビックな音楽に設定されているのに対して、conductus中にある他のBenedicamusはすべてメリスマ的である。

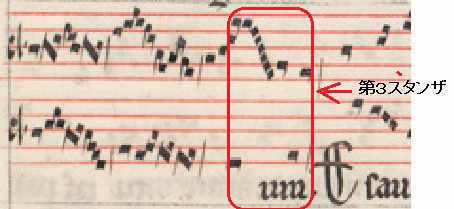

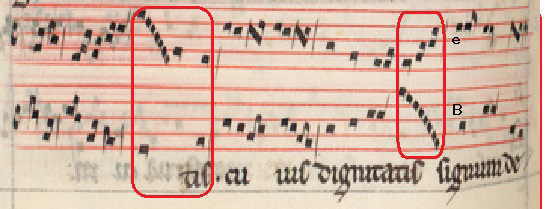

Within the conductus repertoire, the music over the word Benedicamus usually works as an introduction for the cauda. It may be set to syllabic as well as to a more flourished “discant-style” music, then leading to the actual cauda over the syllable doof domino. A clear example of such a design is the conductus Ista dies celebrari.56 After a much flourished penultimate line, the music over Benedicamus introduces the cauda with two descending sets of currentes. The final melisma eventually starts with the syllable do- and ends over -mino. Gloria sit soli Deo57 presents a slight variation to this scheme, since the Benedicamus is totally syllabic, similarly to Relegata vetustate,58 which introduces the cauda on do- with purely syllabic material. Columbe simplicitas offers instead a very elaborate example: its music becomes flourished towards the end of Benedicamus, and the actual melisma is spread evenly over the entire word Domino. conductusレパートリーの中で、Benedicamusという言葉を持つ音楽は、通常、caudaへの導入として働く。それはシラビックに設定されているだけでなく、よりflorishな「discant-style」音楽に設定され、 dominoのシラブルdo‐を実際のcaudaへと導く。このようなデザインの明確な例は、conductus Ista dies celebrari(F写本274v~ML2 p187)である。多くのflorishな最後から2番目の行の後、Benedicamus上の音楽は、2つの降下する流れのセットを持つcaudaへと導く。最後のメリスマは最終的にシラブルdoから始まり、-minoで終わる。Gloria sit soli Deo(F写本 362v~ML3 p63)は、Relegata vetustate(F写本277v~ML2 p192) と同様に、Benedicamusが完全にシラビックであるため、このスキームには若干のバリエーションがある。両曲は、純粋にシラビックな素材とともに、do-上のcaudaへと導く。 Columbe simplicitas(F写本328v~ML2 p295)は、代わりに非常に精巧な例を提供している。その音楽はBenedicamusの終わりに向かってflorishになり、実際のメリスマはDominoという言葉全体に均等に広がっている。 One last point to address concerns the separability of the Benedicamus Domino. We have anticipated earlier in this paragraph that some Benedicamus Domino caudae can be easily separated from the main body of the song without affecting meter or music. This means that such caudae were either composed in a second stage or just purposely designed to be “separable”. 最後の1点は、Benedicamus Dominoの分離性に関するものである。すでに我々は、いくつかのBenedicamus Domino caudaeは音律や音楽に影響を与えずに簡単に曲の本体から分離できると予想している。これは、そのようなcaudaeが第二段階で作曲されているか、または意図的に「分離可能」に設計されていることを意味する。 In line with Robertson’s suggestion of a liturgical function for conducti with Benedicamus Domino,59 we may infer that the purpose of such optionally separable Benedicamus Domino formulae was to allow the performance of those conducti in an environment other than the liturgy. However, it is not possible to account this as a justification for the presence of all Benedicamus Domino in the conductus repertoire, since the number of separable ones is comparable to that of non-separable ones, and the two groups would have had different purposes. Benedicamus Dominoを持つconductiへの典礼的機能についてのRobertsonの提案に沿って、私たちは、このような任意選択的に分離可能なBenedicamus Domino定式の目的は、典礼以外の環境におけるそれらのconductusの遂行を可能にすることであったと推論するかもしれない。しかしながら、分離可能なものの数は分離不可能なものの数に匹敵し、2つのグループは異なる目的を持っていたであろうから、これをconductusレパートリーにおけるすべてのBenedicamus Dominoの存在の正当性として説明することは不可能である。 In addition to the example of Columbe simplicitas previously outlined, the conducti Iherusalem accipitur60 and Brevi carne deitas61 present excellent instances of Benedicamus Domino separability. In Iherusalem accipitur the Benedicamus Domino formula rhymes with the preceding line, yet it is not syntactically required (Table 2.12).62 Exceptionally, the separability of the Benedicamus Domino in Brevi carne deitas is inferable on musical terms: the formula is preceded by a long ending cauda that, together with the final punctus organi, would suggest that a former stage of the song did not feature a Benedicamus Domino melisma. sence of the Benedicamus Domino cauda in one of the two testimonies of the conductus,52 it has been suggested that the Benedicamus Domino might represent an optional feature of the song.53 "> すでに概説したColumbe simplicitasの例に加えて、conducti Ierusalem accipiturとBrevi carne deitas(F写本361v~ML3 p60)は、Benedicamus Dominoの分離の優れた例を示している。ierisalem accipiturにおけるBenedicamus Domino定式は、前の行と韻を踏むが、構文的には必要ない(Table 2.12)。 Table 2.12 - Iherusalem accipitur, Fourth Stanza Maria, pacis visio, Nam pacem veram vidimus In sue terre medio, Quam fundavit altissimus In cuius pacis nomine. Benedicamus Domine. 例外的に、Brevi carne deiatisのBenedicamus Dominoの分離は、音楽用語的に推論できる。Benedicamus Domino定式は、長い終止のcaudaがその前にあり、その最後のpunctus organiと共に、歌の以前の段階ではBenedicamus Domino のメリスマ的特徴がなかったことを示唆している。 In Relegata vetustate63 the Benedicamus Domino formula clearly represents integral part of the song. Despite its metrically unequal poem, the Benedicamus Domino line is in this case required by syntax (Table 2.13). Gloria sit soli Deo presents instead a much more regular poem;64 in this case the Benedicamus Domino is not only required for syntactical reasons, but also because it rhymes with its previous line (Table 2.14 Relegata vetustateでは、Benedicamus Domino定式が歌の不可欠な部分を明確に表している。 音律的に不等な詩であるにもかかわらず、Benedicamus Dominoの行はこの場合、構文(Table 2.13)によって必要とされる。 Gloria sit soli Deoは、はるかに規則的な詩を提示する。この場合、Benedicamus Dominoは、構文上の理由だけでなく、前の行と韻を踏むために、必要なのである(Table 2.14)。 Table 2.13 - Relegata vetustate,(F写本277v~ML2 p192) Third Stanza Vere lucis matutino, Non legali sed divino, Agno decet resurgere. Corde, ore et opere; Sic, Benedicamus Domino. Table 2.14 - Gloria sit soli Deo(F写本 362v~ML3 p63) Gloria sit soli Deo, Laus, honor unigenito, Qui donet nobis omnibus Pro nostris vitam precibus, Ut cuncti mortis termino Benedicamus Domino. 2.4. The Punctus Organi The previous paragraphs offered a prospect of the melismatic landscape of the conductus repertoire. We found that the variety of conductus melismas is far from being only limited to the generic term cauda: embellishments of various length and function occur throughout the pieces. Furthermore, some of them have closer relationships with the chant repertoire. One point that really connects all these melismas is the relative paucity of contemporary theoretical background; theoretical sources tend to disregard the explanation of how different sections of the song are put together, and focus more on rhythmical issues. 前のパラグラフは、conductusレパートリーのメリスマ的状況の見方を示した。我々は、conductusメリスマの多様性は、caudaという一般的な用語に限られていないことを発見した。様々な長さと機能の装飾が作品全体に発生している。さらに、それらのうちのいくつかはチャントレパートリーとのより緊密な関係を持っている。これらすべてのメリスマを実際に結びつける一つのポイントは、同時代の理論的背景の不足である。理論的な資料は、曲の異なる部分がどのように組み合わされているかについての説明を無視する傾向があり、リズムの問題により多くの焦点を当てている。 As a consequence, theorists have little influence on our understanding of cum and sine littera, melismatic and syllabic passages, cadential figures, etc, which must be described according to the analytical study of the repertory itself. Yet, the punctus organi is nevertheless mentioned by contemporary theorists in more than one instance; nonetheless, this further melismatic feature has curiously been neglected in scholarly studies.65 The punctus organi is widely used in conductus, and represents a remarkable connection with the Aquitanian versus, a legacy outlined in 1969 by Sarah Fuller: 結果として、理論家は、レパートリーそのものの分析的研究に従って記述されなければならないcum litteraと sine littera、メリスマ的とシラビックな句についての理解にほとんど影響を与えて来なかった。punctus organiは当時の理論家によって複数の例で言及されている。それにもかかわらず、この更なるメリスマ的な特徴は、学問的研究では不思議に無視されている。punctus organiはconductusで広く使用されており、Aquitanian versus,とも注目すべき関係を示している。それは、Sarah Fuller:によって、1969年に以下のように概説されている。 The patent resemblance in text, musical style, and liturgical association suggest a direct line of descent from polyphonic Aquitanian versus to polyphonic Parisian conductus.66 テキスト、音楽スタイル、典礼関係におけるpatentの類似性は、polyphonic Aquitanian versusからノートルダム楽派のconductusへの直接のつながりを示している。 Such a legacy is unmistakably manifest in several pieces afferent to the St Martial tradition, where the use of patterns of descending currentes as closing formulas of lines or stanzas is particularly common. The song Veri solis radius offers more than one of such cases. At folio 149r in the manuscript F-Pn lat. 3549, the melisma on hominis ends with a pattern of descending currentes (Figure 2.16) that resembles the design of the punctus organi.67 そのような legacyは、St Martialの伝統の一部にはっきりと現れている。ここでは、行やスタンザの終止の定式としてdescending currentesのパターンを使用することが特に一般的である。曲Veri solis radiusは、そのような例の複数を示す。F-Pn lat. 3549写本のfolio149rで、hominisのメリスマは、punctus organi.のデザインに似ているdescending currentesのパターンで終止する(Figure 2.16)。  Later on in the song, the same cadential figure is proposed again, set this time to the word arboris (150r, Figure 2.17). In both cases the two voices start on an octave and finish on a unison. この歌の後半では、同じカデンツ形が再度提示され、今度はarborisという単語(150r、Figure 2.17).に設定される。 どちらの場合も、2つの声部は1オクターブ差から始まり、ユニゾンで終わる。  Recently, Mark Everist shed more light on the punctus organi in the conductus repertoire, outlining more in detail its design, theoretical background, and context.68 Everist finds in one of the rules given in the Vatican Organum Treatise the definitive contemporary evidence of the existence of this specific cadential figure.69 The VaticanOrganum Treatise gives 31 rules, each one subdivided into further sub-instructions. The eighteenth rule discusses the punctus organi: 最近、Mark Everistは、conductusレパートリーのpunctus organi について、そのデザイン、理論的背景、文脈をより詳細に概説して、より多くの洞察を得ている。Everistは、Vatican Organum Treatise中の規則の一つにおいて、この特殊なカデンツ形の存在のはっきりとした証拠を見出している。 VaticanOrganum Treatiseには31の規則があり、それぞれがさらに細かい規定に細分されている。第18規則では、punctus organiを論じている。 If the chant ascends by a second and the organum begins at the octave, let the organum descend by a seventh, and it will arrive at the unison.70 チャントが二度上昇し、オルガヌムがオクターブで始まる場合、オルガヌムは七度下がり、ユニゾンになる。 Everist claims that only the first of the sub-instructions given under theeighteenth rule concerns melismatic figures found in conductus, while all the others are only found in the Aquitanian versus.71 As outlined in the Vatican Organum Treatise, inorder to perform a punctus organi the two voices need to start from an octave and closeto unison via a major second. The currentes in the upper voice cover a seventh while thetenor sings a long sustained note. As we can easily infer, this is the same formula thatwe found in the Aquitanian song Veri solis radius. As Everist claims, some optionalvariants may occur,72 however these do not alter the intrinsic structure of the punctusorgani. Everistは、第19規則の下位規定の最初のものだけがconductusで見つかったメリスマ形に関係していると主張し、他のものはすべてAquitanian versus中にのみ見られると主張している。.Vatican Organum Treatiseで概説されているように、punctus organiを演奏するためには、 2つの声部は1オクターブから始まり、長二度を介してユニゾンで終わる必要がある。上声部のcurrentesは、テノールが長い保持音を歌っている間に7度をカバーする。簡単に推測できるように、これはAquitanianの曲Veri solis radiusで見つかったのと同じ定式である。 Everistの主張によれば、いくつかの任意のvariantsが生じるかもしれないが、これらはpunctus organiの内在的な構造を変えない。 The most striking issue that concerns the punctus organi surely concerns the high degree of discrepancy between the sources. All other features remain more or less consistent within the main sources of the repertoire, and a very few differences in the delivery of the music can be described as remarkable. On the contrary the punctus organi seems to represent the only inconsistent feature. Omissions of known puncti organi occur not only in some peripheral or late sources, but also in most of the central ones, namely F, W2 and Ma. Wherever discrepancies arise, W1 is the most faithful source to this extent. A first solution to this issue would confirm W1’s chronological antecedence as opposed to other Notre Dame sources, as W1 would possibly deliver conducti in their older design.73 Towards the end of the thirteenth century, whenAnonymous IV writes his treatise, the punctus organi seems to have become an optional feature: punctus organiに関する最も顕著な問題は、確かに、資料間の高度の相違に関係している。他のすべての特徴は、レパートリーの主要な資料内で多かれ少なかれ一貫し続けており、音楽供給のわずかな違いは注目すべきこととして記述され得る。逆に、 punctus organiは唯一の一貫性のない特徴であると考えられている。punctus organiの欠落は、いくつかの地域的な、またはより後記の資料だけでなく、中央の大部分、すなわちF写本、W2写本およびMa写本においても生じる。齟齬が発生するような箇所では、W1写本は最も信頼できる資料である。この問題の第一の解決策は、W1写本がより古い形においてconductiを提供する可能性があるため、他のノートルダム資料とW1写本の時系列的な前例を対立させることにより確認することである。13世紀の終わりに、無名IVが論文を書いた時には、punctus organiは、任意的な特徴となっていた。 And with this some add punctum puri organi after what we have discussed above for a more noble ending …, and put them as embellishment before a longa rest, as in the custom in organum purum …74 そしてこれとともに、私たちが品の良い終止のためにこれまで議論したものの後に、punctum puri organiを追加する...そしてorganum purum(オルガヌムの対旋律)中の慣習として、休符(longa rest)の前に、これらを装飾する。 This would explain why this feature is found with less regularity in late sources. On these bases, it is therefore plausible that the punctus organi was more widely performed than the surviving sources themselves record, and that it was typically improvised in situ by more skilled singers. The fact that a punctus organi was still in use centuries later would provide evidence for this.75 The punctus organi is mentioned as late as the fifteenth century, in Tinctoris’ Tractatus de punctis, where a cadential formula is indicated in the score through the symbol that nowadays denotes a cadenza: これは、なぜこの特徴が後期の資料で規則性が少なく見られるのかを説明する。したがって、これらの拠点では、punctus organiは、現存の資料の残されたものよりも幅広く使われており、典型的には、より熟練した歌手によってその場で即興演奏されたと考えられる。punctus organiが何世紀後もまだ使用されていたという事実は、これを示す証拠を提供するであろう。TinctorisのTractatus de punctisで、15世紀の終わりには、現代のカデンツァを意味する記号を介して、cadential formula がスコアに示されていru 。 The dot of the general pause is a sign placed in the middle of a semicircle open towards the bottom, by which it must be generally paused by every part of a piece at those notes above which it is set … and this dot is commonly called an “organ point”.76 全休止の点は、底に向かって開いている半円の中央に配置された記号であり、それによって、それが設定されているこれらの音符で作品の各部分によって全体的に一時停止されなければならない...そして、このドットは、 "オルガンポイント"と呼ばれる。 However, all the testimonies of conducti that do not transmit their final punctusorgani, appear to be on the contrary remarkably consistent in the delivery of the rest of the song, including puncti organi set as closure of stanzas, or within the main body of the piece. If such final puncti organi were not recorded because they were difficult to perform . or simply for a matter of style, why are all other puncti organi of the song consistently recorded instead? しかし、終止部分のpunctus organiをtransmitしないconductiのすべてのtestimoniesは、それとは逆に、歌の残りの部分において、スタンザの終止として設定されたpuncti organiを含む、または作品の本体内で顕著に一貫しているように見える。もしもこのような終止部分のpuncti organiが演奏が困難であるために、または単純に様式の問題のために、記録されなかったのならば、なぜ他のすべてのpuncti organiが代わりに一貫して記録されたのであろうか? Conducti such as Hec est dies triumphalis, Lene spirat spiritus, Naturas Deus regulis and Veri vitis germine record more than one punctus organi each.77 The threestanza conductus Hec est dies triumphalis presents several melismatic figures that canbe related to the punctus organi. However, it has only two puncti organi showing the characteristics described in the Vatican Organum Treatise, one at the end of the first section of stanza 3, and a second one at the end of the song. These are identical and are both found in W1. On the contrary the final punctus organi is not recorded in the two testimonies of the conductus featured in Ma and F. Figure 2.18 and Figure 2.19 show the two puncti organi as preserved in F and W1 respectively. Hec est dies triumphalis, Lene spirat spiritus, Naturas Deus regulis, Veri vitis germineのようなconductiは、それぞれ一つ以上のpunctus organiを持っている。3つのスタンザを持つconductus Hec est dies triumphalis(F写本264~ ML2 p167)は、punctus organiに関連し得るいくつかのメリスマ形を持っているが、Vatican Organum Treatiseで述べられている特徴を示すのは、2か所のpuncti organiだけである。一つは第3スタンザの最初のセクションの終わり(Pro reorum scelere)で、もう一つは曲全体の終わりである。これらは同じ形で、どちらもW1写本にも存在している。反対に、Ma写本とF写本で特徴づけられたconductusの2つのtestimoniesには、final punctus organiは記録されていない。以下のfinal punctus organiは、それぞれF写本とW1写本に保存された2つのpuncti organiを示す。  Figure 2.18 - F (265v), Hec est dies triumphalis(F写本264~ ML2 p167)  Figure 2.19 - W1 (134r (125r)), Hec est dies triumphali, Final punctus organi As far as F is concerned, we can exclude the possibility that the final punctus organi was not copied for practical reasons, since plenty of room separates the end of the song and the beginning of the following conductus on the page (Figure 2.20). Nevertheless we cannot give same reason for Ma, as it shows the opposite situation. The scribe who copied the music miscalculated the room needed for the final cauda, eventually ending beyond the limits of the ruled stave (Figure 2.21). F写本に関しては、final punctus organiが実践上の理由で筆写されていない可能性は否定できる。なぜなら、ページ上で曲の終わりと次のconductusの開始の間に十分なスペースがあるからである(Figure 2.20).)。 だが、Ma写本の場合は、同じ理由でfinal punctus organiを書かなかったわけではない。実情は逆だったので。 (Ma写本のための)音楽を筆写した書記はfinal caudaのために必要な空間を見誤り、譜表を超えてしまったのである(図2.21)。  Figure 2.20 - F (266r), Hec est dies triumphalis 次の曲まで十分な空間があるので、 final punctus organiを書く意志はあったのにあえて書かなかった?  Figure 2.21 - Ma (42r), Hac est dies triumphalis 最後、はみ出している Consequently, although the lack of room on the page might have not been the case for F, we cannot exclude this option a priori for the case of Ma. Since the two puncti organi of the song are, as anticipated, absolutely identical; it is not unlikely that the scribe only avoided redundancy, being confident that a singer would have known what sort of “cadence” he needed to sing at the end of the song, even where this was not explicitly indicated on the parchment. It is not impossible that such an omission implied the necessity to perform a varied improvised version. したがって、ページ上の余裕の欠如は、F写本の場合には当てはまらないかもしれないが、Ma写本の場合にはこのオプション(訳注;スペースがなくなってしまったためにpunctus organiをあえて落とした)をア・プリオリに除外することはできない。なぜなら、歌の2箇所のpuncti organiは、もともと、絶対に同一であるため、書記が冗長性を避けたとは限らず、歌手は歌の終わりに歌うために必要なカデンツの種類を知っていたのであろう。たとえそれが羊皮紙に明示されていない場合であっても。そのような省略が様々な即興版を演じる必要性を暗示していた可能性がある。 Omissions in F, Ma and W2 are not scribal mistakes, and puncti organi were not omitted because they were hard to perform, as in most cases the final cadence is merely repeating a punctus organi found several times elsewhere throughout the song. A plausible hypothesis is that scribes knew they could rely on exceptional singers that would have improvised a final embellished punctus organi,78 maybe based on cadential figures previously encountered performing the song. The following passage taken from Anonymous IV’s treatise, although liable to divergent interpretations, seems to suggest that a musician needed to know how to perform a suitable punctus organi whether it was written on the parchment or not: F写本、Ma写本、W2写本での(punctus organiの)省略は筆記者の間違いではなく、puncti organiは、それが演じられることが困難であるがゆえの省略というよりは、多くの場合には、最終カデンツが単に曲を通しても数度しかないpunctus organiを繰り返すだけであるがゆえの省略なのである。考えられる仮説は、書記が、終止部に飾られたpunctus organiを即興で演じてくれる例外的な歌手に頼ることができることを知っていたことである。以下のAnonymous IVの論文から取られた句は、多様な解釈が可能ではあるが、それが羊皮紙に書かれていようがなかろうが、音楽家がどのように最適なpunctus organiを演じるべきかを知る必要があったことを示唆している。 The third volume is of triple conducti that have caudae like Salvatoris hodie and Relegentur ab area and similar ones, in which are contained the puncti organi at the end of the verses and in some not, and a good composer of organum is expected to know these perfectly.79 第3巻は、Salvatoris hodieやRelegentur ab areaのようなcaudaeを持つtriple conductiであり、versesの終わりにはpuncti organi が含まれているが、良いオルガヌムの作曲家はこうしたことをを完全に知っていることが期待される。 The passage above also suggests that the punctus organi represented a fairly important feature of the conductus, since it is the only morphological detail mentioned in the treatises . if exception is made for the cauda, pointed out earlier in the first line of the passage. In fact, we previously claimed that the punctus organi recalls some patterns found in the Aquitanian repertoire, or even in the organum.80 Yet, in addition to Everist’s claim of the uniqueness of the punctus organi in the conductus repertoire,81 the presence of descending currentes is far from being limited to the punctus organi. Further configurations involving descending currentes over a sustained note may be found within the repertory. 上記の句はまた、punctus organi がconductusのかなり重要な特徴を表していることを示唆している。なぜなら、それは論文の中で言及されている唯一の形態学的な詳細なので、パッセージの第1行で先に指摘されたcaudaを除いては例外である。事実、私たちは先に、punctus organiがAquitanian・レパートリーやオルガヌムのレパートリーにさえ見られるいくつかのパターンを思い起こさせると前述した。しかし、conductusレパートリーにおけるpunctus organiの独自性へのEveristの主張に加えて、descending currentesの存在はpunctus organiに限定されていない。保持音上のdescending currentesを含むさらなるconfigurationは、レパートリー内に見出されるかもしれない。 Novum sibi textuit is a highly melismatic two-voice conductus,82 with throughcomposed music that runs over three isometric stanzas. Two puncti organi are found at the end of both stanza 2 and 3, but some more patterns of descending currentes decorate the body of the song. It is striking to note that these are all based on the same configuration (compare Figure 2.22 and Figure 2.23), and that the internal currentes patterns differ from the final one in just a few cases. Novum sibi textuit(ML306 2巻p250)は、非常にメリスマ的な2声のconductusであり、3つのisometricスタンザを持ち、それぞれのスタンザには異なった音楽がつけられている。第2スタンザと第3スタンザの終わりに、punctus organusがあるが、descending currentesのいくつかのパターンが歌の体部を飾っている。これらはすべて同じ設定(Figure 2.22 と Figure 2.23を比較)に基づいており、internal currentesパターンは、少数のケースでは、finall currentesパターンとは異なることに注目することは重要である。 Figure 2.22;finall currentes Figure 2.23;internal currentes   The first of these configurations occurs after a flourished neume at the end of the second line, over the word lumbare. The figure, where the currentes run over a sustained note, starts with an octave, covers a span of a seventh, and eventually ends on unison (G-G). The first stanza remarkably ends without any punctus organi; however, the composer decides to close the initial cauda of the following stanza with an exact replica of the figure just discussed. A further currentes pattern follows shortly after, over the word cura. This represents a variant to the previous figure, as it starts on the same notes (F-f) but ends on the octave D-d. これらの(puncti organiの)設定のうちの最初のものは、第2行の終わりにあるflourishなneumaの後に、lumbareという言葉の上に現れる。currentesが保持音にかかる形は、オクターブで始まり、7度の跳躍をカバーし、最終的にはユニゾン(G-G)で終わる。最初のスタンザはpunctus organiなしで終わる。しかし、作曲家は今述べられたfigureの正確な複製を用いて次のスタンザのinitial caudaを終えようとする。次のcurrentesのパターンは、少しあとの、curaという言葉に従う。 これは、同じ音符(F-f)で始まりオクターブD-dで終わるので、前のfigure(currentes)の変形である(下図)。  第2スタンザ最初 The initial figure is used again as closure of the second stanza, and again towards the fourth line of the last stanza, over the word trinitatis. Shortly after a more peculiar pattern is introduced, at the end of the word dignitatis; this differs enormously from any standard or varied punctus organi.Descending currentes are set to the tenor part covering a span of an octave, while embellished accompaniment is found in the duplum. The figure does not interrupt the music stream; it starts on an octave and falls on the interval B-e set to the following syllable. 最初のfigureは、第2スタンザの終止として再び使用され、最後の(第3)スタンザの第4行に向かって、trinitatisという単語に対して再び使用される。dignitatisという単語の最後で、より特殊なパターンが導入され、これは、標準的な、または様々なpunctus organiとは非常に異なる。下降するcurrentesは1オクターブのスパンをカバーするテノールパートに設定され、装飾する声部はduplum.にある。 figureは音楽の流れを中断しない。 1オクターブで始まり、次のシラブルに設定された範囲B-eに入る。  第2スタンザから第3スタンザへの部分。最初のcurrentesは、第2スタンザの終止として再び使用されている  The final punctus organi is a further repetition of the main configuration (Figure 2.22). 最後のpunctus organiは、主要な設定(Figure 2.22)をさらに繰り返したものである。

Deus creator omnium offers similar examples;83 puncti organi are found both at the end of its stanzas as well as within them. Figure 2.24 shows three identical puncti organi, two over the words simplicem (second and third systems), and one over querens (bottom of the folio). Deus creator omnium も同様の例である。puncti organiは、スタンザ内部同様、その最後にもある。Figure 2.24 は、3つの同一のpuncti organi,を示しており、2つはsimplicem(2番目と3番目のシステム)、もう1つはquerens(folioの底部)である。 Moreover, there are further currentes patterns, running over a span of a fifth or a sixth (per certos and distribuens, top of Figure 2.24). さらに、五度、または六度の跳躍で動くcurrentesパターンも存在する(per certos and distribuens, top of Figure 2.24)。  Figure 2.24 - F (266v) Similarly the following folio (Figure 2.25) displays currentes patterns not only within the cum littera section (penultimate system, matrem virginem), but also closing a stanza (temporis, second system). 同様に、次のフォリオ(Figure 2.25)は、 cum littera 部分 (penultimate system, matrem virginem)内だけでなく、スタンザの終止部分(temporis, second system)のcurrentesパターンをも示している。  (Figure 2.25)

Together with particularly embellished cum littera sections, the exploitation of currentes patterns gives conducti the chance to reach peaks of extremely elaborate beauty. Celorum porta represents one of such cases.84 This unicum, recorded in F at folios 331v-332r, is one of the most intriguing and fascinating pieces of the repertoire. Melismatic music spreads over the whole song to such a degree that it makes impossible to approach the morphological design of the conductus exploiting any extant analytical tool. The final punctus organi itself is exceptionally elaborate (Figure 2.26), a shorter version of it lies at the end of the first line, which is decorated by several other currentes patterns of different quality. 特に装飾されたcum litteraセクションとともに、currentesパターンの活用は、conductiに非常に精巧な美しさの頂点に達するチャンスを与える。 Celorum portaは、このようなケースの1つを表している。 Folia 331v-332rでF写本に記録されたこのunicaは、写本のレパートリー中で最も興味深く魅力的な部分の1つである。メリスマ音楽は、現存する分析ツールを利用しているconductusの形態学的デザインに近づけることが不可能になる程度に、歌全体に広がっている。final punctus organiは例外的に精巧であり、第1行の終わりにはそれより短いバージョンがあり、これはいくつかの他の異なった状態のcurrentesパターンで装飾されている。 Porta salutis ave, with its short poem, represents probably the most similar case. Lene spirat spiritus and Dum sigillum summi patri are also comparable,85 despite their more regular and relatively long poem. The cases of Novi sibi textuit, Deus creator omnium, Celorum porta, and the others outlined above constitute evidence that the punctus organi constitute common feature in the conductus as any other pattern of descending currentes.86 Both embody a linkage between the conductus and the polyphony of St Martial; the punctus organi however, achieved a degree of prominence within the compositions of the school of Notre Dame that can hardly be overrated. 短い詩のPorta salutis aveは、おそらく最も類似したケースであると思われる。 Lene spirat spiritusとDum sigillum summi patriも比較的規則的で比較的長い詩にもかかわらず、これに匹敵する。 Novi sibi textuit、Deus creator omnium、Celorum porta、および上記で概説した他の例は、punctus organiが他のdescending currentesのパターンと同様に、conductusの共通の特徴を構成しているという証拠を作っている。両者ともに、conductusとpolyphony of St Martial間の連携を具体化している。しかしpunctus organiは、過大評価されることはほとんどないノートルダム楽派の作品内でかなりの程度の顕著性を達成した。 2.5. Conclusion This chapter has broken up the two-voice conductus and analysed many of its parts. The complex structure of the conductus does not find extensive treatment incontemporary treatises, especially when compared to contemporary genres such as organum and motet. Medieval treatises only account for two sections in the conductus,with or without words (cum and sine littera). Brief account is made for terms that refer specifically to melismatic music: tail (cauda), as well as cadential figures called punctus organi. This study found that boundaries between syllabic and melismatic music appear more blurred compared to the rigid interpretation given by modern musicological literature. Consequently this chapter proposes to group caudae into two categories, the first concerning those set to first and last words of stanzas (framing caudae), the second all other caudae found within the poem (internal caudae). この章では、2声のconductusを取り上げ、その多くの部分を分析した。conductusの複雑な構造は、特にオルガヌムやモテットのような同時代のジャンルと比較して、同時代的な論文で広範囲に取り上げられているわけではない。中世の論文は、言葉のあるなし(cum and sine littera)で、conductusの2つのセクションを説明するのみである。メリスマ的音楽に特に関連する言葉caudaと、同じようにカデンツ的特徴であるpunctus organinoといった用語については、簡単に説明されている。この研究は、近代の音楽学文献によって与えられた厳格な解釈と比較して、シラビックな音楽とメリスマ的な音楽の境界が、よりぼやけて見えることを見出した。したがって、この章では、caudaeを2つのカテゴリに分類することを提案している。最初のものはスタンザの最初と最後に関するframing caudae、もうひとつは詩の内部に見られるinternal caudaeである。 Framing and internal caudae differ from one another mostly in terms of the function . or functions . they tend to cover, although length also plays a major role.Generally, framing caudae are typically concerned with the structure of the song, while internal caudae often interact actively with text, meter, rhymes, and meaning of the poem as well. In terms of length, framing caudae can stretch considerably, while one may find internal caudae as little as two or three perfections of length. For the peculiarity of such melismas, which are often placed within cum littera music, we use the term micro-caudae. Framing caudaeとinternal caudaeは、両者がカバーする機能面でお互いに異なる。無論、長さも重要な役割を果たすのだが。一般的に、framing caudaeは、特に歌の構造に関係するが、internal caudaeは、テキスト、音律、韻、詩の意味とも積極的に作用する。長さの点では、framing caudaeはかなり伸びることがあるが、internal caudaeはわずか2‐3perfectionの長さしかない。。cum littera音楽の中に置かれることが多いこのようなメリスマの特異性のために、我々はmicro-caudaeという用語を使用する。 Internal caudae become analytically relevant as they transcend the mere structural function, which was earlier assumed representative of all melismas in conducti. Moreover, the presence of such short melismas represents a challenge in transcribing cum littera music: in these cases they suddenly switch from rhythmically uncertain syllabic music to melismatic modal patterns.87 Internal caudaeは、単なる構造的機能を超越するので、分析的に関連してくる。以前はconductiのすべてのメリスマを代表すると考えられていた。さらに、そのような短いメリスマの存在は、cum littera音楽のtranscribeにおいて挑戦的である。こうした場合、それらは突然、リズム的に不確かなシラビックな音楽からメリスマ的なモードパターンへと突然スイッチが切り替わる。。 However, proper musica sine littera does not represent the only occurrence of melismatic music in this repertoire. A sizable number of conducti shows melismas spread over several syllables or even entire words, in this way challenging extraordinarily our understanding of the sine littera as a unique embellished section of conducti. According to this, the concept of melismatic music should not be always associated with that of the sine littera. One instance of such “cum littera” melisma concerns Benedicamus Domino formulae found in some twenty conducti. The exploitation of Benedicamus Domino formulae not only links the conductus to organum and the motet, it also bears evidences of its liturgical roots. The use of the Benedicamus Domino appears quite heterogeneous; it mostly concerns newly composed terminal caudae, but cases of exploitation of extant Benedicamus Domino chants are found as well. しかし、固有のmusica sine litteraは、このレパートリーおいて、メリスマ的音楽の発生のみを表わすわけではない。かなりの数のconductiは、いくつかのシラブル、または単語全体にわたってメリスマが広がっていることを示している。このようにして、独特の装飾されたconductiセクションとしてのsine litteraへの理解が非常に困難になる。これによれば、メリスマ的音楽のコンセプトは、sine littera.のものと必ずしも関連してはいない。このような“cum littera”メリスマの1つの例は、約20のconductiに見られるBenedicamus Domino定式に関するものである。 Benedicamus Domino定式の利用は、conductusをオルガヌムやモテットに結び付けるだけでなく、典礼的なルートの証拠も持っている。 Benedicamus Dominoの使用はかなり異質であるように見える。それは主に新しく作られたterminal caudaeに関係するが、現存するBenedicamus Domino chantsの利用の場合も同様に見られる。 Yet, the Benedicamus Domino is not the only witness to the conductus’ origins. The punctus organi is a melismatic pattern of descending currentes that strongly links the conductus of Notre Dame to the earlier music tradition of St Martial. It generally works as a sort of “cadence” at the end of final caudae, but it can occasionally be found at any point of the song. When it occurs more than once within a single song, little or no variations characterise the occurrences. Some similar “currentes patterns” make the link between Notre Dame conductus and Aquitanian versus even stronger, and confirm the high degree of influence that neighbour traditions had on this School. しかし Benedicamus Dominoはconductusの起源の唯一の証人ではない。 punctus organiは、ノートルダムのconductusをSt Martialの初期の音楽の伝統に強く結びつけるdescending currentesのメリスマ的パターンである。それは一般的にfinal caudaeの終わりに一種の「カデンツ」として機能するが、時には歌のどの位置でも見つけることができる。 1つの歌の中で複数回出現する場合、出現を特徴付けるバリエーションはほとんどまたは全くない。いくつかの同様の“currentes patterns”は、ノートルダムconductusとAquitanian versusの間の連携をより強くし、近隣の伝統がこの楽派に及ぼす影響の高さを確認する。 Modern literature focuses heavily on theoretical sources, which brought to the understanding of the conductus repertoire as a consistent genre. Theoretical sources represent in fact the a posteriori conceptualisation and normalisation of terms such as cauda, cum and sine littera, or punctus organi. Such theoretical boundaries reject any flexible understanding of the conductus. This chapter focuses on the morphological examination of the repertoire itself to challenge such an understanding, and proposes to look at the conductus as a more heterogeneous repertory of songs grouped under one generic term. 現代の文献は、理論的ソースに重点を置いており、conductusのレパートリーを一貫したジャンルとして理解している。理論的ソースは実際には、a posterioriな概念化と、cauda, cum and sine littera, あるいは punctus organiのような用語のnormalisationを表す。このような理論的境界は、conductusの柔軟な理解を拒否する。この章では、そのような理解に挑戦するためのレパートリー自体の形態学的検討に焦点を当て、conductusを一般的な用語でグループ化されたより異種のレパートリーとして見ることを提案する。 |