| Performance Practice. The Notre-Dame Calendar and the Earliest Latin Liturgical Motets1 |

| PERFORMANCE PRACTICE, THE NOTRE-DAME CALENDAR, AND THE EARLIEST LATIN LITURGICAL MOTETS Rebecca A. Baltzer �T��I�ȋV���́Adistinctions�Ŗ����Ă���B ���ꂽ�҂ɂƂ��Ă��A����͍s���A����A�L�O�̕��G�ȃl�b�g���[�N�ł���A�������̃I�[���͊ԈႢ�Ȃ��B �������A������f�U�C�����A���������ɉc��ł������l�����ɂ́A�f���炵���A�����č����I�Ȓ���������B �����ڂ̐₦�ԂȂ�����ɂ���ĖڂɌ����Ȃ��l�X�̗�����[�߂悤�Ƃ���A���̐l���Ǝ��̐l���ő��h���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ׂĂ̂��̂��A��̓I���g�̓I�Ɏv���o��������̂ł���B �p���̃m�[�g���_���吹���ł́A�I���K���A���e�b�g�A�R���_�N�^���X�̂悤�ȑ����̏ꏊ�𗝉����邽�߂ɁA�吹���ł̍ՓT�̓T��I�ȃ����L���O�V�X�e�����܂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �K���̋�ʂ��Ȃ��ꂽ�����@�́A����ꏊ�܂��͎g�������班�����ς�������A13���I�̃p���ł́A�T�珑�͎���7�̃����N�𗘗p�����F Annuum festum (or festum annuale) Duplum Semiduplum IX lectiones Quasi IX lectiones III lectiones Memoria �m�[�g���_���吹���́A�N���X�}�X�A�C�[�X�^�[�A�y���e�R�X�e�A8��15������̔폸�V�A�Ƃ����ō��̍ՓT��4�����B����͏����Ƃ��ĂłȂ��A�ޏ��̔폸�V���܂�������ꂽ�B���߁��G�ߌŗL���̕�(Temporale) ��duplex rank�̏j�Ղ́ACircumcision, Epiphany, Ascension�ł���A�P�R���I�ɂ����鐹�l�̕��ł́Athose of Stephen, John the Evangelist, the Conversion of Paul, Julian, John the Baptist, Peter and Paul, Mary Magdalene, Marcel of Paris and his Translation, Denis and his companions, Martin, Nicholas, All Saints, and the Purification, Annunciation, and Nativity of the Virgin�ł���Bsemiduplex rank�̏j�Ղ́APalm Sunday, Andrew, Vincent, Germain of Paris, Augustine, Giles, Michael, Katherine, All Souls, and the Finding and Exaltation of the Holy Cross, among others�ł���B At the bottom of the scale�A�P�ɋL�O���ꂽ���l�́A�ގ��g�̐������ۂƃ~�T������Ă��Ȃ��������A��v�Ȑ������ۂƎ���~�T�̊ԂɁi��ɋF��̒��Łj�L�O���ꂽ�B 3�̘N�ǂ̃����N�́A����̓��̐������ۂƃ~�T�ōŒ�̂��̂ł������B ���ɂ́A���l�̏j�Ղ�3���N���̋����́A���ꂪ���j���ɓ�����Ȃ�A��̓��Ɍh�ӂ�\����9�ɑ��₳�ꂽ�B ���ۂ�9���N���̕W���I�ȕ⑫�ł͂Ȃ��A3���N���́A�ʏ�A�Ñ�̏K���ɂ���āA�C�[�X�^�[�A���V�A�y���e�R�X�e�i�Ƃ��̊Ԃ̂��ׂĂ̓��j�̎�Ȃ������̏j�ՂŁA �����̖��炩�ɍ��������N�ɂ�������炸�A���ۂ�3����N�������Ȃ������B ���߁��G�ߌŗL���̕�(Temporale)�ł́A�p���̃J�����_�[��quasi novem lectiones�u�X����N���̂悤�Ɂv�Ǝw�肳�ꂽ�ӏt�ɁA�����̐��l�̍ՓT�ɂ����鎝�z���̌��ʂ��������B�܂�A���ۂ�3��̃��b�X�������Ȃ��������A���������X��悤�Ɏ�舵��ꂽ�B �j�Ղ̏�ʃ����N�̊Ԃł̋V���̋�ʂ̑����́A�T�珑�ɂ͂����ɖ��炩�ɂ���Ȃ��B��X���~�T�ɂ�����ʏ핶�̐��̂̑I���Ƃ��ė�q���̂낤�����̐��Əꏊ�A���k�̍Ւd�ɂǂ�ȍs���������̂��A�������̂̉̎�̐��Ȃǂ̗v�f���܂ޏ؋��������Ă��邱�ƁA�ł���B9��ȉ����N���̏j�Ղɂ����Semiduplex�A�_�u���A�N�ԃ����N�̓T���������ʂ���T��I�����́A���������n�C�����N�̓��̑O��̑�P�Ӊۂ̑剞����hymn�̑��݂ł������B���̎��ۂ͐�ΓI�ł͂Ȃ��������A�d�v�ȏj�Ղł����Ă��d�v�ȓ��ɐ旧�Ă���A���̓��͑�P�Ӊۂ������Ȃ������B���Ƃ��A�N���X�}�X��̐��X�e�t�@�m�̓��i12��26���j�A�����L�҃��n�l�̓��i12��27���j�AHoly Innocents�i12��28���j�̂悤�ȏd�v�Ȑ��k�̏j�Ղł́A������duplex rank�ł͂��邪�A�Ӊۂ̉����͂Ȃ������B �����������Ƃ͗������ׂ��d�v�Ȃ��Ƃł���B�Ȃ��Ȃ��Ӊۂ̉����̓m�[�g���_�����p�[�g���[�ł́A�|���t�H�j�[�ʼn̂�ꂽ�`�����g������ł���B���̂��̂悤�ȃA�C�e���́A��P�Ӊۂł�Benedicamus Domino�A����ɂ͒��ۂ̑�R�C�U�C�X�����A�����̍s��Ŏg���Ă��������������verse�A�����ă~�T�ɂ����鏸�K���ƃA�������Ȃǂ�����B�����āA���������`�����g�̂��ׂẮA�������|���t�H�j�[���\�ł���̂Ȃ�A���e����̓T�烂�e�b�g�̂��߂̐��ݓI�\�[�X�A���ݓI�ꏊ�ƂȂ����B �m�[�g���_���Ŏg��ꂽ�V�̏j�Ղ̂����A�ǂꂪ�|���t�H�j�[�̑ΏۂɑI�ꂽ�̂��낤���H�Q�̒Ⴂ�����N�̂��̂͂��̎��i���Ȃ��B�R�̂����Ƃ����������N�̂��̂��������̎��i�����B���́A�X���N���A�Ȃ�тɂX���N���l�̂��̂ł���B�|���t�H�j�[�̓����g�̊Ԃɂ͎g��ꂸ�A�s��̃|���t�H�j�[�͑ҍ~�߂ɂ͎g���Ȃ��������Ƃ��l����A�������T�珑���m�[�g���_�����p�[�g���[�̂悤�ȃ|���t�H�[�̑��݂������ȃ`�����g��K�v�Ƃ���̂ł���A���̐ݒ�͖��ɗ����A���蓖�Ă�ꂽ�T��̈ʒu�Ŏg��ꂽ���Ƃ��낤�B �|���t�H�j�[���X���N���̏j�Ղ̂��߂ɉ\��������͉��������̂ł��낤���H�@M46�̃A������ Per manus autem,the Parisian Common of Apostles and Evangelists�̂��߂̃A�������ł��邪�A����Ȏg�k�̏j���̂��߂�2��̂K�肳��Ă���A�m�[�g���_���̂P�R���I���A���̂Q��͂X���N���݂̂������Ă����BSt. Thomas on December 21 and St. Barnabas on June 11�ł���B���������̃I���K�k���iW1�ʖ{��W2�ʖ{�ɂ���j���m�[�g���_���Ŏg���Ă����Ƃ�����A�����2��̋@��݂̂ł��������Ƃ��낤�B����͂������̏}�����ɂ��Ă̍�i�ɂ����Ă͂܂�BM43�̃A������Iusti epulentur ( F�ʖ{�̂�)�́A�������̏}���̂ЂƂ̏j�ՂŌ����B�����Hippolytus and his companions, August 13,�ŁA�X���N���̃����N�������Ă����B�X���邢�͂���ȏ���N���́A���ɂ̓m�[�g���_���ł͋K�肳��Ă��Ȃ��������AM43�I���K�k���͂���1��̋@��̂��߂Ɏg���A���ł͎g���Ȃ������B�����������Ƃ͎��ɁA�X���N���Ȃ�������ɏ�����j���́A�m�[�g���_���̃|���t�H�j�[���H�ɓK�����@��̃��X�g�ɍڂ��Ă����ƍl��������B ���l�̃P�[�X�́A�|���t�H�j�[�̉\���Ƃ��āA���ۂ̑�X�����Ɋ܂܂�Ă����ƍl������BO28�̉���Sint lumbi with verse Vigilate (found in W1, F, and W2)�́AAbbots��Confessors not Bishops�� ���莮���iCommon�j�Ő������B�����āA���Ȃ��Ƃ�12�̏j�Ղ̂��߂ɋK�肳�ꂽ���A�O���ہiTerce�j��̍s��̂��߂̉����⒩�ۂ̑�X�����Ƃ��Ă݂̂ł������B��X�́Averse�݂̂��O���ۂ̂��Ƃ̍s��Ń|���t�H�j�[�ʼn̂�ꂽ���̏؋��������Ă���iO�W�C�X�C�P�Q�j�̂ŁAverse���l�̃|���t�H�j�[respond�̑g�����,O28���K���ȓ��̑�X�����Ƃ��Ďg��ꂽ���Ƃ������Ă���BMagnus liber organi�ɂ����鑼�̉����͑�X�����Ɠ��j���̍s��̉����iConfessor Bishops�̂��߂�O27�����̂悢��j�Ƃ��ċK�肳�ꂽ���A�Ӊۂ̉����Ƃ��ē��l�Ƀ��X�g������Ă����B�����Ă���䂦�ɁA��X�������|���t�H�j�[�ł��������ǂ����͏ؖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �������T�炪�P��ȏヂ�m�t�H�j�b�N�ł̉��t���K�肳��Ă���̂ł���A�������P��ȏ�|���t�H�j�[�Ő��s����Ȃ����R���s���ł���B���Ƃ��A���N�A8���̑�P���j��duplex rank�ŏj���Ă����m�[�g���_���̐^�̏\���˂̈╨�̎��̏j�ՋL�O�ɂ����āAO21��verse Miserere������Per tuam �́A�Ӊۂ̉����ł���A���ۂ̑�U�����ł���A�O���ۂ̍s��̂��߂̉����ł������B�����ɂ͗��R�͂Ȃ������B�I���K�k���S�̂��ŏ��̂Q�̋@��ƃ|���t�H�j�b�N��verse���ēx�s��̗��҂ʼn̂�ꂽ���R�͂Ȃ������B��X�����Ă���悤�ɁA�I���K�k���̑����̉��t�̉\���́A���^�̃e�m�[���̑����̓T�烂�e�b�g�𗘗p���邱�Ƃ������邱�Ƃ��ł��悤�B �T �P�Q�`�P�R���I�̃m�[�g���_���̃��m�t�H�j�[�ƃ|���t�H�j�[�o���̂��߂̉��t�ɂ��Ă̏��̂����Ƃ��悢�����́A�J�e�h�����̋V���ɏ]�����T�珑�ɂ����郋�u���b�N�ł���B�I���K�k���Ɋւ��ẮA�������ۂ̂��߂̓T�珑�i�~�T�ɑ��Ă̓T�珑�ł͂߂����ɂȂ����j�ɂ����郋�u���b�N�́A�����̂����̋@��̃v���Z�b�V�����ɂ�����|���t�H�j�[�ւ̓���Ȍ��y�����Ă���B���ӂ���A��X�͂����炭�A�I���K�k���ɂ��Ă̒��ӓ_�𒍈Ӑ[���l�����邱�Ƃɂ���āA���e�b�g�̉��t�ɂ��Ẳ����𐄘_�ł��邩������Ȃ��B �u�����b�Z����BibliothequeRoyale Albert Ier MSS 1799��4334�ɂ́A�Q�̗L���ȃp����processionals�Ɍ�����͂邩�ɏڍׂȃ��u���b�N������B���������ʖ{�́A���̓��e�ƃ��C�A�E�g�ɂ����āA�قړ���ł���BBibliothequeRoyale �̖ژ^�́A������2��processionals��15���I�̏����Ƃ��ċL�q�����B 1932�N��Acta�̋L���uZur Geschichte von Notre Dame�v�ł́AJacques Handschin�́A����炪14���I�̍�i�ł���Ƃ����B���ۂɂ́A���҂�13���I�̎ʖ{�ł��邱�Ƃ��AVictor Leroquais�ɂ��1929�N�̍ŏ��̒���Le Breviaire de Philippe le Bon�ɂ���Ċm�F���ꂽ���A�ŋ߂܂ʼn��y�w�҂̊S�͈����Ă��Ȃ������B ��������Leroquais�̋L����������O�ɁA���̌��_�Ɏ����Ă����B ������processionals�́A13���I�㔼�A�����炭1270�N���ɁA�p���ō��ꂽ�B�������A���ۂ̎ʖ{�̓��t�����d�v�Ȃ��Ƃ́A�����������e���A13���I���������Â����̂ł���Ƃ������Ƃł���B�܂�y���^���̊����̖����̉��t�ɂ��Ă̏،��ł��邪���߂��A�����̏ڍׂȃ��u���b�N����艿�l������̂ł���B �v���Z�b�V�����̂R�̎�ނ������̂Q�̎ʖ{���ɋL����Ă���B�S�̓I�ɃJ�e�h�����ɂƂǂ܂��Ă�����́ASaint-Jean-le-Rond�ɗאڂ�����瓰��Saint-Denis-du-Pas�̗�q����K�ꂽ���̂��́A������ �p�����̋����C���@��K�ꂽ���̓���ȏꍇ�A�ł���B �|���t�H�j�[��3���ׂẴ^�C�v�ɍ̗p����A���ɒ��ӂ��䂭�̂́A�|���t�H�j�[���ĂыN�����j�Ղł���B Handschin�̓u�����b�Z���̎ʖ{���̃v���Z�b�V�����̂��߂̃|���t�H�j�[�ւ̎Q�ƂƂȂ郋�u���b�N�̑������ώ@�������A�e�^�C�v�̂�������������A���t���H�ɂ��ďW���I�ɋL���Ă��邱�Ƃ�v�邱�Ƃ͗L�p�ł���B �܂��A�m�[�g���_���吹���̌��݂��i�ނɂ�āA14���I�����ɑ吹�����̑������S�Ɏ��͂܂�A���̑��̋����ōs��ꂽ���Ƃ́A�J�e�h�����̗�q�ɏW������ʐl�ɂ͌����Ȃ��������Ƃ��v���N�����ׂ��ł����B���z��Viollet-le-Duc�ɂ��Č��́A14���I�̐��̑��������A���̗̈�̐��ʂ́A�\���˂ɕ���ꂽ�傫�ȓ��w�d��iroodscreen�j �܂��͓��w����ijube�j�ŕ�����Ă����i�����������Ƃ́A13���I�ł����l�ł��������A�����̎����I�Ȃ����ł͂Ȃ��j�B �����2�̍Ւd���܂�ł����B�����������ꂽ��Ւd�ƁA���̔w��ɂ����O�ʈ�̂ɕ�����ꂽ�������Ւd�ł���B2�̍Ւd�̊Ԃ̍����d�ɂ́A�����ōł��d�v�Ȓ��ߎi���̈�l�ł������p����5���I�i��St. Marcel�̐��I�Ȉ╨���������B ���̎d�g�݂�O���ɒu���āA�v���Z�b�V�����I���K�k���������Ƃ��p�ɂɉ�����ꂽ�̂́A���w��ǁijube�j�̒���̏\���˂̑O�ł��������Ƃ��킩��B �ł��p�ɂɍs�Ȃ�ꂽ�v���Z�b�V�����̎�ނ́A���j�����O���ۂ̌�Ƃ��̓��̃~�T�̑O�̎��Ԃ̂��̂ł������B �m�[�g���_���吹���̎i���������Q������A���E�ҁA���̑��̏��N�Ȃǂ����̑���吹����ʂ��āA�吹���̖k���̓��ׂ̗ɂ��鐹Jean-le-Rond�̐��瓰�ɓ������B �����ŋF��Ə��a���s��ꂽ��A�����v���Z�b�V�����̓m�[�g���_���吹���̂������ɂ���Saint-Denis-du-Pas�̏����ȋ���ɑ������B �i�����̋���͗����Ƃ�18���I�܂ő��݂��Ă������A�������瓰�������̌Â������ɂȂ����j�BSaint-Denis-du-Pas�̑����̋F��Ɛ��̂̌�A �v���Z�b�V�����̓m�[�g���_���吹���ɖ߂����B�A�蓹�ł́A���̓��ɂӂ��킵���剞�����������̂�ꂽ���Averse�̓v���Z�b�V�����������~��A���w��ǁijube�j�̒���̏\���˂̑O�Ŏ~�܂����肵���Ƃ��ɉ̂�ꂽ�B verse��搂�ꂽ��i��������̓I���K�k���Ƌ��ɉ̂�ꂽ�j�A�v���Z�b�V�����͐�����L�O���Ȃ��琹�̑��̕��֖߂�A�~�T�����ꂩ��n�܂����B �u�����b�Z����processionals�ł́A���߁��G�ߌŗL���̕��̂S�̏j�����O���ۂ̃v���Z�b�V�����̒��̃I���K�k���ɂ��Č��y���Ă���BEaster, the octave of Easter, the fifth Sunday after Easter (that is, the Sunday before Ascension), and Pentecost�ł���B�C�[�X�^�[�̃��u���b�N�́AResponsory Et valde��verse��6�l�ɂ���ĕҐ�����A�̂�ꂽ���Ƃ��L���Ă���Bthe octave of Easter�ł́Athe Verse Crucifixum in carne of the Antiphon Sedit angelus (O 9)�͉̂���ׂ��Ƃ���Ă����Bthe fifth Sunday after Easter�ł́A����verse��4�l�̐��E�҂ɂ���ĉ̂��Ă����B�Ō�ɁA�y���e�R�X�e�ł́A���u���b�N�́Athe Verse Invenit eos (O 12) of the Responsory Advenit ignis��6�l���Ґ������ׂ��A�ƋL���Ă���B �����[�����ƂɁA�O���ۂ̂��Ƃ̃N���X�}�X�̃v���Z�b�V�����ɂ����ẮA�I���K�k���̎g�p�́A13���I�ɂȂ��ď��߂āA�T�珑�̃��u���b�N�ɏ������悤�ɂȂ����B 9�N�Ljȏ�̃����N�̐��l�̏j�Ղ����j�������������ꍇ�AAdvent, Lent, or Eastertide�łȂ�����Aprocessional responsory ���邢�� antiphon proper to that saint �́A�O���ی�̃v���Z�b�V�����̋A�蓹�Ŏg��ꂽ�B�S�̏d�v�Ȑ��l�̓��ɂ́A���j�ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA���l���]�����O���ۂ̃v���Z�b�V�������������B�����̓��́AAssumption of the Virgin, the Purification of the Virgin, the Nativity of the Virgin, and the feast of St. Denis, who was considered to be the first bishop of Paris as well as the patron saint of all France�ł������B����̂��߂�3��̏j�Ղɂ��āA�G����}���A�a���̏j��9��8���̃v���Z�b�V�����̂��߂̃��u���b�N�́A���ɊȌ��ɁAO 19 Responsory Solem���̂��Averse�͏\���˂̑O���Ґ������Ə�����Ă���B �Z���ۂ̗�q�̌�A����̔폸�V��8��15���̏j�Փ������j���ɓ�����ƁA�����͐����2�̍Ւd�̊ԂŌl�I�ɏj�����ꂽ�B ���j���ł��邩�ɂ�����炸�A�O���ۂ̌�A�v���Z�b�V�����́A�Q���҂��\���˂̑O�ōŏ���Responsory Styrps Yesse�iO 16�j���̂��čs�Ȃ�ꂽ�B �����Ă����ɂ�verse���Ґ����ꂽ���A�܂���6�l�ɂ���ĉ̂�ꂽ�B ���ꂩ��Aversicle Diffusa est gratia �����ċF�� Concede�����āA���L�iambulatory�j��ʂ��Đ��̑��ɖ߂�A����Alma redemptoris���̂�ꂽ�B �L�O���́Aversicle Post partum �� �F�� Famulorum�ŏI���A���̌�~�T���n�܂����B �u�����b�Z���̃v���Z�b�V�����̒��Ń|���t�H�j�[��p�����v���Z�b�V�����̍ł��ڍׂȋL�q�́A ���̓��̂낤�����̏j���̂��߂́A��ʓI�ɃL�����h���}�X�ƌĂ�鐹�C�Ձi2��2���j�̂��̂ł���B ���̋L�q�̑啔���́A���̋L�^���u�v���Z�b�V�����{�ɏ�����Ă���悤�Ɂv�v�ł��邱�Ƃ�F�߂邱�Ƃ����������breviaries�ɂ���Ď��グ��ꂽ�Bprocessionals�ł́A���C�Ղ����j���ɓ�����A�A2�̍Ւd�̊ԂŐ����͎��I�ɏj�����ꂽ�Ɠ`�����Ă���B �O���ۂ��̂�ꂽ��A���E�҂�Saint-Jean-le-Rond�̋���A���瓰�ɏW�܂����B �i����ʂ̎i�Ղ����̕��@�ł낤�������j�������B �낤�����͍Ւd�̏�ɒu����A�i���⑼�̎i�Ղ�3�̋F��ŏj�������B���ꂪ�I������A�J���g����Antiphon Lumen ad revelationem gentium�i���ׂċL������Ă���j���̂��n�߁A"psalm" Nunc dimittis�������B ���ɁA�J���g����Antiphon Ave gratia plena���̂��n�߂��B�����āA�낤�����͓_�����A���E�҂ɗ^����ꂽ�BAntiphon���I�������A���N�����́Athe versicle Responsum accepit Symeon���������B����ɋF��Quesumus omnipotens Deus���������B���̌�A�v���Z�b�V���������L��ʂ��Đ��̑��ɒʂ����Ƃ��A�J���g����Antiphon Adorna,���̂��A�����ɏ��N��versicle Accipiens�ƋF��Deus qui es lumen verum���������B���̌�A�J���g���́AAntiphon Responsum accepit Symeon���̂����B��q�́Aversicle Post partum�ƋF��Deus qui salutis�ŏI�������B�̎�̐����u�����b�Z���̎ʖ{�ł͌��y����Ă��Ȃ����A13���I���̃p���̋F�����imissal�j�AArsenal 203�́A�|���t�H�j�[��Verse Hodie��4�l�̐��E�҂ɂ���ĕҐ����ꂽ�ƋK�肵�Ă��� �C�[�X�^�[�̎O���ۂɂ�����ł̃v���Z�b�V�����ł̂̃|���t�H�j�[�̂ق��ɁA�C�[�X�^�[��̑��Ӊی�A�����Ă��̎��̓y�j���ɁA�|���t�H�j�[�ւ̌��y������B ���Ӊ���̂����̃v���Z�b�V�����́A�ŏ��ɐ���ՁiSaint-Jean-le-Rond�j�A���ɁuSaint-Denis-du-Pas�v�́u��v�i�����čŌ�ɏ\���˂Ɂj �ɍs�����B���u���b�N�ɂ���悤�ɁA���w����ijube�j��̏\���˂ł́A�ǂ���̋@��ł��AO 9 Verse Crucifixum in carne���Ґ����ꂽ���̂�ꂽ�B �|���t�H�j�[�Ɍ��y���Ă���c���4�̃v���Z�b�V�����ł́A�吹���̐��E�҂��������ꂽ�ꏊ�ɏW�܂����B �吹����q�̉ؔ����������Ȃ����`���邽�߂ɁA�ނ�̓p�������s�A�ǂ̊O�ɂ����o�čs�����B�����g�̍ŏ���5�T�Ԃ́A���j���A���j���A���j���ɂ��ꂼ��قȂ鋳���C���@�ւ̍s����ꂽ�B �����g�̍ŏ��̏T�ɁAIle de la Cite��3�̋���K���ꂽ�B �����g2�T�Ԃ�3�T�ԖڂɁA6��Left-Bank����; ��4�T�Ƒ�5�T�ڂɂ�7��Right-Bank�������A7�Ԗڋ����Montmartre�ɂ����g�ł���B ���L�̎���ɂ́ASainte-Genevieve�ւ̓��ʂȃv���Z�b�V����������A���ꂪ�C�G�X�E�L���X�g�̃G���T�����ւ̎Q�����Đ��肵���B �����g�̍s��ɂ̓|���t�H�j�[�͊܂܂�Ă��Ȃ��������A�L���X�g���V���ɐ旧��3���ԁiRogation Days�j��2���ځiAscension�̒��O�̏T���j��������\�ɂ����B�L���X�g���V���ɐ旧��3���ԁiRogation Days�j�̂P���ڂ��A�v���Z�b�V������Right Bank,��6�̋���ɍs�����B�����Ƃ���������ASaint-Pierre-de-Montmartre�C���@�ŏj��ꂽstational mass�ithe official bishop's mass in his cathedral or in his official parish visitations�j�����B 2���ڂɁALeft Bank�ł��̎葱�����J��Ԃ��A�ł���������ł���Notre-Dame-des-Champs�ōĂу~�T���s�����B���u���b�N�́A�v���Z�b�V�����͑吹���Ɏc��Astatio���s���A�̂��Ȃ��狴��n��ASaint-Benoit on the Rue Saint-Jacques�̑O��statio���s�����ƋL���Ă���BSaint-Etienne-des-Gres�̑O�̕ʂ�statio�͂��ꂩ��ANotre-Dame-des-Champs�̏C���@�ɓ��������B�����ł͘A�����s���A�~�T���j�����ꂽ�B�ނ�́A�̂��Ȃ���ASaint-Marcel����Ɍ������ċ������B�����ł́AO 9 Verse Crucifixum in carne��������x�̂��A�Ґ����ꂽ�B���̌�A�v���Z�b�V������statio�ƂƂ���SS. Cosmas and Damian�A"ante termas"�ւ̓��ɉ����āA�吹���ɖ߂����B�ނ�͉̂��̂��Ȃ���Petit Pont���킽��ASte. Genevieve, St. Christopher, St. Stephen, and the Virgin--all tituli of churches on the Cite�̋L�O���������B �U What ideas about the performance of liturgical motets can be drawn from the above discussion? I begin with several assumptions. First, I believe that the number of singers appropriate to the rank of the feast would have been used for liturgical motets as well as for organum. If the four feasts of annuum rank required six singers, in two-voice motets as well as organum, probably one singer did the motetus part and the rest vocalized the tenor. With six singers for a four-voice organum and/or motet, I would assume three soloists sang the upper three parts and three singers vocalized the tenor. For a three-voice organum or motet, it follows that two singers would have done the two upper voices and four singers would have done the tenor, though it might also have been possible to dispose them two to each part. ��L�̋c�_����A��q�p���e�b�g�̐��s�ɂ��Ăǂ̂悤�Ȏv�z�������o�����Ƃ��ł���ł��낤���H �������̑O��n�߂悤�B ��1�ɁA���́A�j�Ղ̃����N�ɂӂ��킵���̎�̐����A��q�p�̃��e�b�g�ƃI���K�k���̂��߂Ɏg�p����Ă����ƐM���Ă���B������ �i��ԏ�́jAnnuum festum�̃����N�̂S�̏j�Ղ�6�l�̉̂����K�v�Ƃ��Ă����̂ł���A�I���K�k�����l�A�Q���̃��e�b�g�ɂ����Ă͂����炭�A�ЂƂ�̉̂��肪motetus�������̂��A�c��̉̎�̓e�m�[�����̂������Ƃ��낤�B���ꂼ��̐�����2�l�Âz�u���邱�Ƃ��\�ł͂��������B Similarly, on feasts of duplex or semiduplex rank that required four singers, a four-voice work (as in the Perotinian works for St. Stephen or the M 18 Mors pieces for Easter Wednesday) would have been sung by a soloist on each part. With a soloist for each voice above the tenor, in a three-voice piece, two people would have sung the tenor, and in a two-voice work, three singers would have done the tenor, though here again the use of two singers on each part was another possibility. The processional rubrics also indicate that sometimes verses in processions were organized by only two singers, and thus at least for some motet performances a soloist on each part would be appropriate. Lastly, I would agree with Edward Roesner that liturgical polyphony at Notre-Dame in the 13th century was entirely vocal, with no instrumental participation. 29 ���l�ɁA4�l�̉̎肪�K�v�������i�Q�A�R�Ԗڂ́jduplex or semiduplex�����N�̏j�Ղł́A4����i�i���X�e�t�@�m��(12��26���j�̂��߂̃y���^�����̍�i��A�C�[�X�^�[�̐��j����M 18 Mors�i����̃��e�b�g�j��i�Ȃǁj���e�����̃\���X�g�ɂ���ĉ̂�ꂽ�B �e�m�[����̂��ꂼ��̐����̂��߂̃\���X�g�ƂƂ��ɁA3����i�́A2�l���e�m�[�����̂��A�Q����i�ł́A3�l�̉̂��肪�e�m�[�����̂����B�����ł��܂��A2�l�̉̎肪���ꂼ��̐������̂��Ƃ����\�����������̂����B �v���Z�b�V�����̃��u���b�N�ł́A���ɂ͂��̃v���Z�b�V�����ɂ�����verses��2�l�̉̎肾���ŕҐ�����Ă��邱�Ƃ�������Ă��邽�߁A���Ȃ��Ƃ��ꕔ�̃��e�b�g�̉��t�ł́A�e�p�[�g���\���ʼn̂����Ƃ��K�ł���B �Ō�ɁA���́A13���I�̃m�[�g���_���吹���ł̓T��|���t�H�j�[�́A���ׂĐl���ł���A��y�̎Q���͂Ȃ������Ƃ���Edward Roesner�ɓ��ӂ���B �i�����j ��O 16�̃��e�b�g�i�Q�j�� It is worthwhile to observe that the texts of Alleluia chants often refer more specifically to the feast of which they are a part than do the texts of Graduals and responsories, and this distinction tends to carry over into motets based upon these chants as well. A case in point is the feast of the Assumption of the Virgin. The M 32 Gradual Benedicta and the 0 16 responsory Styrps Yesse were both used at Notre-Dame not only for the Assumption but for the Nativity of the Virgin as well, plus their octaves, and neither chant makes specific reference to the idea of the Assumption of the Virgin. The O 16 chant, in fact, was originally composed for the Nativity of the Virgin and was later made to serve also for the Assumption, as its text indicates: Alleluia�̐��̂̃e�L�X�g�́AGraduals�Ɖ����̃e�L�X�g�����A����炪�Q�����Ă���j�Ղɂ����Ό��y���Ă��邱�Ƃ��悭����B���̋�ʂ́A�����̃`�����g�Ɋ�Â��ă��e�b�g�Ɉ����p�����X��������B ���͐���̔폸�V�̏j�Ղł���B M 32Gradual Benedicta��0 16���� Styrps Yesse�́A�m�[�g���_���吹���ł��A����̔폸�V���̂��߂����łȂ��A����̐��a���₻��ɉ����A���̌�̔����ԁioctave)�ɂ��܂��g���Ă���A�ǂ�Ȑ��̂��܂�����̔폸�V�̎v�z�ɂ͓��ʂȌ��y�����Ă͂��Ȃ��B0 16���͎̂��ہA���Ƃ��Ƃ͐���̐��a�̂��߂ɍ���A���̌ォ�Ȃ�o���Ă���폸�V�̂��߂Ɏg����悤�ɂȂ����̂ł���B���̃e�L�X�g�́A�ȉ��̂悤�ɂȂ��Ă���B

The motets on O 16 tend to be rather general in their commentary upon the Virgin even when they trope the words of the responsory text, which makes them usable for the Nativity BVM as well as the Assumption. Motet 649 (a2 in W2, fol. 145v), which praises the Virgin in a series of epithets, does refer to her as having opened the halls of heaven, which could be intended as a reference to the Assumption. The two texts of Motet 647/648--a rare double motet in F (fol. 409v)--paraphrase the whole chant but make no explicit reference to the Assumption (or to the Nativity BVM). Motet 665, Flos ascendit de radice, also tropes the chant, and may originally have been composed for the Nativity, where O 16 is the sixth Matins responsory. Motet 669,�@Ave rosa novella, the last of the Vesper motets for the Assumption, is musically defective in its sole transmission, and at least three emended versions have been proposed by recent editors.33 O 16�̃��e�b�g�i�Q�j�́A���Ƃ�����炪�����̃e�L�X�g�̌��t���g���[�v�X�����Ă��A����̉���ł͂ނ����ʓI�ł���X��������B�������������́A����̔폸�V�Ƃ��Ă̂��̂a�̂��߂Ɏg�킹��悤�ɂ���̂ł���BMotet 649 (a2 in W2, fol. 145v)�́A�ʖ��ł����Đ�����^�����邪�A�폸�V�Ɍ��y����Ӑ}�̂���V���̖���J���悤�ɂ��Ă���BF�ʖ{�i409v�j����Motet 647/648�iStirps Jesse progreditur, virga / Virga cultus nescia dum floruit / Flos filius eius�j��2�̃e�L�X�g�́A�`�����g�S�̂��p���t���[�Y���Ă��邪�A�폸�V�ւ̖��炩�Ȍ��y�͂Ȃ��BMotet 665Flos ascendit de radice���܂��`�����g���g���[�v�X�����A���X�͐���}���A�̐��a�̂̂��߂ɍ�Ȃ���Ă����̂ł��낤�BO 16�͒��ۂ̑�U�����ł���B Motet 669Ave rosa novella�́A�폸�V���̂��߂�Vesper���e�b�g�̍Ō�̂��̂ŁA���̗B���transmission�ɂ����ĉ��y�I�Ɍ��ׂ�����A���Ȃ��Ƃ�3�̏C���o�[�W�������ŋ߂̕ҏW�҂ɂ���Ē�Ă���Ă���B33 The brief Motet 670 on the tenor Flos filius eius from O 16 is another petition to the Virgin which tropes several words of the chant. Its somewhat votive character seems appropriate for the processional commemoration of the Virgin between Terce and Mass on the Assumption: O 16��Flos filius eius�̃e�m�[���ɂ��ȑf�ȃ��e�b�g670�́A�`�����g�̂������̌��t���g���[�v�X�����������}���A�ւ̂����ЂƂ̐���ł���B���̊������ӓI�Ȑ��i�́A�폸�V���ɂ�����O���ۂƃ~�T�̊Ԃ̏����}���A�̃v���Z�b�V�����̋L�O�ɂӂ��킵���悤�Ɍ�����B

The same sort of votive petition to the Virgin, though it is less of a trope, comprises the text of Motet 660.35 �R�T�@For the Nativity of the Virgin, both of these motets would have been among the options for the sixth responsory of Matins, since the processional responsory for that day was O 19 Solem. �����}���A�ɑ��鐏�ӂ̐���Ɠ�����ނ́A���܂�g���[�v�X���͂���Ă͂��Ȃ����A���e�b�g660�iO vere lucis aurora, W2, fol. 175v�j�̃e�L�X�g���\�����Ă���B �R�T�@�����}���A�̐��a�ɂƂ��āA�����̃��e�b�g�́A���ۂ̂U�̉����̂��߂̑I���Ƃ��đ��݂���B�Ȃ��Ȃ�A���̓��̂��߂̃v���Z�b�V�����̉�����O 19 Solem������ł���B ��Gradual BenedictaV. Virgo dei�� The Gradual Benedicta is also general in its Marian application, referring more to the idea of Incarnation and Mary as Mother of God: Gradual Benedicta�͂܂��A�}���A�̓K�p�ɂ����Ă͈�ʓI�ł��邪�AIncarnation�̎v�z��_�̕�Ƃ��Ẵ}���A�ւ̌��y��������B

One might suppose that the composers of motet texts on such a chant would take advantage of the opportunity to make their trope more specific to the feast, but such is not the case. The scriptural readings in the Mass on the Assumption are also rather oblique in relation to the occasion; the Lectio is Ecclesiasticus 24:11b-13; 15-20, and the Gospel is Luke 10:38-42. Nevertheless, one can see that the similes in the last few verses of the Lectio (beginning with Quasi cedrus exaltata in Libano) provide some precedent for the flood of Marian epithets in motets for the Assumption. For the Nativity of the Virgin, the Lectio is a close continuation of that for the Assumption, Ecclesiasticus 24:23-31. Its beginning provides further inspiration for Marian epithets, while the continuation leads naturally to a consideration of the Virgin as an intermediary and source of aid for humble petitioners. (The Gospel for this day is the Liber generationis, Matthew 1:1-16.) Thus the five motets on M 32 tend to be general in their praise of and petitions to the Virgin. ���������`�����g�ɂ����郂�e�b�g�e�L�X�g�̍�҂́A�j�Ղɑ��āA������ȃg���[�v�X�����@��������v�����邱�Ƃ͑z���ł���B�폸�V���ɂ�����~�T�̕������N�ǂ́A���������@��ɂ�艓�܂킵�ŊW���Ă���B���̘N�ǂ́A�V������Q�S��11�`13�߁A�P�T�`�Q�O�߁A���J�ɂ�镟����10��38�`42���i�}���A�ƃ}���^�̘b�j�ł���B�ɂ�������炸�A�N�ǂ̍Ō�̐�verse�̔�g(Quasi cedrus exaltata in Libano�u���o�m���̐��̖̂悤�Ɂv�Ŏn�܂�)�́A�폸�V���̃��e�b�g�ɑ���}���A�̕ʖ������ӂ��O��ƂȂ����B�����}���A�̐��a�ɂƂ��āA�N�ǂ͔폸�V�A�V����24��23�`31�߂̂��߂̂���ɂ��Ă̖��ڂȌp���ł���B���̍ŏ��̓}���A�̕ʖ��̂��߂̂���Ȃ�ە����s���B���̊ԁA�p���́A�����Ȑ���҂̂��߂̒���Ɖ����̌��Ƃ��ď����}���A�̍l�@�ւƎ��R�ɓ��т��i���̓��̕������́A��ʓI�Ȃ��̂ł���}�^�C�ɂ�镟������1�߂P�`�P�U�߂ł���j�B���������āAM 32��5�̃��e�b�g�́A����̏̎^�Ɛ���Ɉ�ʓI�ȌX��������B ��M 34 Alleluia Hodie Maria virgo�� By contrast, the M 34 Alleluia Hodie Maria virgo, one of half a dozen Alleluia options in the Mass, but also used in place of a responsory at Second Vespers on the Assumption and in the Mass on Sunday within the octave, is wonderfully specific in orientation: �ΏƓI�ɁA�l�R�SAlleluia Hodie Maria virgo,�́A�~�T�ɂ�����U��Alleluia�I�����̂����̂P�ł��邪�A����͔폸�V���̑�Q�Ӊۂł̉����̂Ƃ����Aoctave���Ŏ���̃~�T�ł��g���邪�A���̕W��ɂ����āA���ɂ��炵�����ꐫ�Ǝ����Ă���B

������Regnet��̃��e�b�g437Flos de spina rumpitur�́A�^���Ȃ��A���̋@����c���Ă���B

��M 12 Adorabo ad templum�� On the other hand, there are instances of a chant being used on two different feasts in which the motets do make a distinction between the days. A good example involves the M 12 Alleluia Adorabo ad templum, which was prescribed for both the Purification of the Virgin (February 2) and the Dedication of the Church.38 Motet 112, De virgula, veris inicio / Et confitebor, is clearly a Marian motet, and though it does not make specific reference to the Purification, it is liturgically appropriate only on this feast. But Motet 110, Locus hic terribilis / Et confitebor, is just as clearly meant for the Dedication; its text ends with the two words of the tenor and begins with a reference to another important text for the Dedication, Terribilis est locus iste (O 31). Though Notre-Dame Cathedral was not formally dedicated during the Middle Ages, the main altar was dedicated (to the Virgin) on May 19, 1182--the Wednesday after Pentecost in that year--and thus May 19 was the only day appropriate for the Dedication liturgy. ����A2�̈قȂ�j�Ղł́A���e�b�g�������̓��t���i�j�Ձj����ʂ��Ă���`�����g�̗Ⴊ����B���Ƃ��āA����̐��C�Ձi2��2���j�Ƌ���̌������̂��߂�M 12 Adorabo ad templum����������B�i���C�ՂɎg�����jMotet 112De virgula�Averis inicio / Et confitebor�́A���炩�Ƀ}���A���e�b�g�ł���A�����Ă���͐��C�Ղ���̓I�ɂ͌��y���Ă��Ȃ����A���̏j�Ղɂ̂ݓT��Ƃ��ĂɓK�ł���B�������i�������Ɏg�����jMotet 110Locus hic terribilis / Et confitebor�́A�܂����������̂��߂̈Ӗ��������Ă���B���̃e�L�X�g�̓e�m�[����2�̒P���iEt confitebor�j�ŏI���A����Terribilis est locus iste�iO 31�j�̂��߂̕ʂ̏d�v�ȃe�L�X�g�ւ̌��y����n�܂�B�m�[�g���_���吹���͒����̊ԂɌ����ɂ͌�������Ă��Ȃ��������A1182�N5��19���i���̔N�̐���~�Փ���̐��j���j�ɂ͎�Ւd���i�����}���A�Ɂj����A5��19����������q�ɂӂ��킵���B��̓��ƂȂ����B �����e�b�gChriste via�Averitas et vita�� A more unusual example of a motet appropriate for the Dedication feast is the a2 Christe via, veritas et vita, found in both F (404) and W2 (155v). At first glance, this motet is built on the tenor adiutorium from the M 51 Alleluia Posui adiutorium; in the F copy, the tenor is labeled Tori and the last word of the motetus is adiuto. But in W2, the tenor has no label and the last word and notes of the motetus are omitted, almost as if to disguise the apparent origins of the work. �����̏j�Ղɂӂ��킵�����e�b�g�̂����ƒ�������́AF�ʖ{�i404�j��W2�ʖ{�i155v�j�̗����Ɍ�����Q�����e�b�gChriste via�Averitas et vita�ł���B �ꌩ����ƁA���̃��e�b�g�́AM 51 Alleluia Posui adiutorium����̃e�m�[��adiutorium��ɍ\�z����Ă���B F�ʖ{���̎ʕ��ł́A�e�m�[����Tori�݂̂ł���Amotetus�̍Ō�̒P���adiuto�ł���B �������AW2�ʖ{�ł́A�e�m�[���͉����݂̂Ńe�L�X�g�͏�����Ă��炸�Amotetus�̍Ō�̌��t�Ɖ����́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A��i�̖��炩�ȋN�����B���悤�ɏȗ�����Ă���B  Christe via�Averitas et vita�iF�ʖ{�i404�j�j  Christe via�Averitas et vita�iW2�ʖ{�i155v�j�j F�ʖ{�Ō�����adiutorium���Ȃ����Ƃɒ��ӁB The clausula source for this motet exists in three copies; in the F Magnus liber and W1 No. 96, its tenor is Torium, but in the W2 Magnus liber, the tenor is Rabo from the M 12 Alleluia Adorabo ad templum. This must have been known to the scribe of the motet in W2, who sought to obscure the connection to M 51. But the motet text itself does relate to the Dedication: ���̃��e�b�g��Clausula�\�[�X��3�̎ʕ��ő��݂��Ă���B F�ʖ{ Magnus liber��W1�ʖ{ No. 96�ł́A���̃e�m�[����Torium�ł��邪�AW2�ʖ{ Magnus liber�ł́A�e�m�[����M 12 Alleluia Adorabo ad template��Rabo�ł���B ����́AM51�Ƃ̊W��B���ɂ��悤�Ƃ��Ă���W2�ʖ{�̃��e�b�g�̕M�҂ɒm���Ă����ɈႢ�Ȃ��B�������A���e�b�g�e�L�X�g���̂́A�������Ɋ֘A���Ă���B

With its references to the Holy City and to reliance upon God and Christ for protection against the enemy (death) and all harm, this text alludes to both the Lesson and the Gospel for the Dedication; the Lesson is Apocalypse 21:2-5a (Liber usualis, p. 1251) and the Gospel is Luke 6:43-48. Particularly apt is the Lesson, Vidi sanctam civitatem, Jerusalem novam, with its later line et mors ultra non erit. The connection seems much closer than to the chants (M 50 and M 51) and the readings used for Confessor Bishops, which are the Lesson Ecce sacerdos magnus (Liber usualis, p. 1183) from Ecclesiasticus 44 and 45, and the Gospel Sint lumbi (Liber usualis, p. 1202), Luke 12:35-40. ���s�ւ̌��y�ƁA�G�i���j�Ƃ��ׂĂ̊Q�ɑ���ی�̂��߂̐_�ƃL���X�g�ւ̈ˑ��ƂƂ��ɁA���̃e�L�X�g�́A�����̂��߂̘N�ǂƕ����̗������Î����Ă���B �N�ǂ̓��n�l�َ��^ 21�F2-5a�iLiber usualis�Ap1251�j�ł���A�����̓��J�ɂ�镟����6�F43-48�ł���B �Ƃ�킯�K�ȘN�ǂ́AVidi sanctam civitatem, Jerusalem novam�Ƃ��̍Ō�̍s�Aet mors ultra non erit�ł���B ���̊W�̓`�����g�iM 50��M 51�j��ؐ��Ҏi���̂��߂Ɏg�p���ꂽ�N�ǂ������ڂł����āA���̓��e�́A�V����44�́A45�͂����Ecce sacerdos magnus(Liber usualis, p. 1183)�Ɛ����J�ɂ�镟����12��35�`40�߂���̕���Sint lumbi (Liber usualis, p. 1202)�ł���B �����e�b�g 337O natio�Aque vitiis / Hodie perlustravit�� Although I mentioned earlier that purely hortatory motets are not included in the list of liturgical motets in Appendix II, I should point out one notable exception intended for Pentecost: Motet 337, O natio, que vitiis / Hodie perlustravit, whose tenor comes from the M 25 Alleluia Spiritus sanctus procedens. This widely copied motet (which also survives as a French contrafact) has a hortatory text that tropes both the tenor ad verbum and the idea of Pentecost too. It urges the nation to repent of its vices and to embrace Christ as savior, who died for the sins of all and sent the Spirit--and it ends with a specific reference to the tenor and to Pentecost: ��قǐG�ꂽ���A�����ɐ��q���郂�e�b�g�͕t�^II�̓T�烂�e�b�g�̃��X�g�ɂ͊܂܂�Ă��Ȃ����A����~�Փ���ΏۂƂ���1�̒��ڂ��ׂ���O���w�E���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���e�b�g 337O natio�Aque vitiis / Hodie perlustravit�ł���B ���̃e�m�[���͂l25 Alleluia Spiritus sanctus procedens ����̂��̂ł�B���̍L���ʕ����ꂽ���e�b�g�i�t�����X���contrafact�Ƃ��Č������Ă���j�́A�e�m�[��ad verbum�Ɛ���~�Ղ̎v�z�o�����g���[�v�X�������e�L�X�g�������Ă����B����́A�l�X�ɍ߂��������߁A�L���X�g���~����Ƃ��Ď���A���ׂĂ̐l�̍߂̂��߂Ɏ��ɁA�������킳���悤�ɑ����B����̓e�m�[���Ɛ���~�Ղɑ����̓I�Ȍ��y�ŏI���B

One motet on this list, the prominent Mens fidem seminat / In odorem (Motet 495, a2), based on a three-voice clausula that may well have been composed by Perotin, is unusual in that its text is an abstract meditation on faith, hope, and love, as set forth in I Corinthians 13. Its parent chant is M 45 for St. Andrew: ��Motet 495Mens fidem seminat / In odorem�� ���̃��X�g(�t�^II)��1�̃��e�b�g�́APerotin�ɂ���č�Ȃ��ꂽ�ƌ�����3���̃N���E�Y������ɂ���������Mens fidem seminat / In odorem�iMotet 495�Aa2�j�ł���A���̃e�L�X�g�́A�R�����g�ւ̑�P�̎莆13�͂ŏq�ׂ��Ă���悤�ȁA�M�A��]�A���ւ̒��ۓI���ґz�ł��钿�������̂ł���B���̌��ƂȂ����`�����g�͐��A���f���ɑ���M 45�ł���B

The meditative motet text could well have taken as its starting point the Epistle for the day, Romans 10:10-18 (Liber usualis, p. 1305), which deals with the necessity of faith; this idea may have prompted the poet to recall the Pauline encomium to faith, hope, and love. There is perhaps a connection between motet and Alleluia through the idea of love expressed in both texts, but the motet words are finally tied to the parent chant at the conclusion: �ґz�I�ȃ��e�b�g�̃e�L�X�g�́A�M�̕K�v�����������[�}�l�ւ̎莆10�F10-18�iLiber usualis,�Ap.1305�j�̎g�k�����o���_�Ƃ����B ���̎v�z�́A���l�Ƀp�E�����M�A��]�A���ւ��^�����ĂыN�������邩������Ȃ��B �����̃e�L�X�g�ŕ\�����ꂽ���̎v�z��ʂ��āA���e�b�g��Alleluia�Ƃ̊Ԃɂ͂����炭�A�Ȃ��肪���邪�A���e�b�g�̒P��͍ŏI�I�Ɍ��̃`�����g�Ɍ��ѕt������B

Mens fidem seminat is the only liturgical motet in the list that is proper to a single feast of semiduplex rank; the other individual saints' feasts--for the Virgin, Stephen, John the Evangelist, Innocents, and John the Baptist--are all of duplex or annual rank. Nine motets are included as options in the Common of Saints--for Martyrs, Several Martyrs, Confessor Bishops, Confessors, and Virgins. Missing is any liturgical motet for Apostles, most notably SS. Peter and Paul, June 29, whose liturgy allowed for M 30, M 31, O 14 and O 15 in polyphony. In thecatalogue of Common motets in Appendix II, I have listed individual feasts of duplex or semiduplex rank that call for the parent chant of a given motet and have also indicated the dates of feasts of nine lessons which use that chant. These bring in most of the feasts of duplex and semiduplex rank not previously represented, but there remain eight important feasts in the Sanctorale with organum but no liturgical motets: Mens fidem seminat�́A���X�g�i�t�^�U�j�ɂ���semiduplex�����N�̒P�Ƃ̏j���ɂӂ��킵���B��̓T�烂�e�b�g�ł���B���̑��̐��l�̏j�ՁA�����}���A�A�X�e�t�@�m�A�����L�Ґ����n�l�A�C�m�Z���g�A����҃��n�l�͂��ׂāAduplex �� annual�����N�̂��̂ł���B�X�̃��e�b�g(M487,M488,M490,M505,M518,M524,M525,M529,M528f�j���A���l�i�}���ҁA�ؐ��i���A�ؐ����A�������l�j�̓��莮���ɂ����ăI�v�V�����Ƃ��Ċ܂܂�Ă���B�����Ă���̂́A�g�k�����̂��߂̓T�烂�e�b�g�ł���A����6��29�������y�e���E���p�E���̓��Ɋւ��Ă̂��̂ł���B���̓T��́AM 30�AM 31�AO 14��O 15�ɂ����āA�|���t�H�j�[�����Ȃ��ꂽ�B�t�^II�̓��莮�����e�b�g�̃J�^���O�ł́Aduplex �܂��� semiduplex�����N�̌X�̏j�Ղ���Ă���B�������������N�́A�^����ꂽ���e�b�g�̌��̃`�����g�������A���̃`�����g���g�p����9��̘N�ǂ̏j���������Ă���B �����͈ȑO�͎�����Ă��Ȃ�����duplex �� semiduplex�̏j�Ղ̑啔���ł����炳�ꂽ���A�I���K�k�����܂ނ��T�烂�e�b�g�͊܂܂Ȃ�Sanctorale�ɂ�8�̏d�v�ȏj�Ղ��c���Ă���B Finding of the Holy Cross, SD (May 3) Peter and Paul, D (June 29) Mary Magdalene, D (July 22) Reception of the Holy Cross, D (1st Sun. in Aug.) Exaltation of the Holy Cross, SD (Sept. 14) Michael, SD (Sept. 29) Martin, D (Nov. 11) Katherine, SD (Nov. 25) ��M 54 Alleluia Veni electa mea�� The motets for the Common of female saints overlap with a feast of the Virgin, for the parent chant, the M 54 Alleluia Veni electa mea, was also prescribed for the Vigil Mass of the Assumption (if it fell on Sunday) and for two days within the octave. Among the other female saints in the Notre-Dame liturgy, only Genevieve and Cecilia, both virgins and both ranked at only nine lessons, could use this Alleluia. Later in the 13th century, feasts added for SS. Anne and the Egyptian Mary both call for M 54, but neither one would be able to use Motet 529, Quia concupivit vultus, whose text indicates that it is for a virgin. It could thus be sung only on the Vigil of the Assumption, during the Assumption octave, for Genevieve, and for Cecilia. On the other hand, Motet 528f (818), Canticum leticie / Mea, which appears to be a late Latin contrafact of a French original, would be better for a penitent saint who was pardoned, like the Egyptian Mary. �����}���A�̂��߂̏j���ɏd�Ȃ鏗���̐��l�̓��莮���̂��߂̃��e�b�g�́A���̌��ƂȂ�`�����g�Ƃ��Ă�M 54 Alleluia Veni electa mea�ł��邪�A�폸�V�i�������ꂪ���j���ɂ�����ꍇ�j�̑O��~�T�Ƃ���octave����2���Ԃ̂��߂ɍ��ꂽ�B �m�[�g���_���T��̂��̑��̏������l�ł́AGenevieve��Cecilia�i���҂Ƃ��ɏ����ł���A�X�̘N�ǂɃ����N����Ă���j�݂̂��AAlleluia���g�����Ƃ��ł����B 13���I�㔼�ɁAAnne ���G�W�v�g�̃}���A����������j�Ղ͂l�T�S���g��ꂽ���A�ǂ�������̃e�L�X�g�������ɑ��Ă̂��̂��Ӗ����郂�e�b�g529Quia concupivit vultus�͎g�����Ƃ��ł��Ȃ������B����䂦�ɁA����́AGenevieve�� Cecilia�̂��߂̔폸�V�����octave�̊Ԃ́A�폸�V���̑O��Ղ݂̂ʼn̂��邱�Ƃ��ł����B����A�t�����X��I���W�i��������̃��e����contrafacta�ł���Ǝv���郂�e�b�g528f�i818�jCanticum leticie / Mea�́A�G�W�v�g�̃}���A�̂悤�Ȏ͂��ꂽ����̐��l�ɑ��Ă̕����ǂ��ł��낤�B ��Benedicamus Domino�ɂ��ā� Only two of the seven different Benedicamus Domino chants set polyphonically in the Notre-Dame repertory are motet sources: BD I, whose melody is derived from the O 16 Flos filius eius melisma, and BD VI, whose source is the Clementiam melisma of the responsory Qui cum audissent for St. Nicholas. Though I know of no specific source of information on the feasts for which these Benedicamus melodies would have been used at Notre-Dame, Barbara Barclay in her 1977 dissertation on polyphonic Benedicamus Dominos cites evidence from various other locales to show that BD I was widely used to conclude First Vespers on solemn feasts, while BD VI was often used at Second Vespers on solemn feasts.42 In the Notre-Dame repertory, BD I exists in both two- and three-voice settings; BD VI is found only a3. As Barclay observes, neither would have been appropriate for all major feasts, however, for BD III and BD V, which end with alleluias, were clearly meant for Paschal Time, and BD II (derived from the Quem queritis melody) may also have been used for some major feasts.

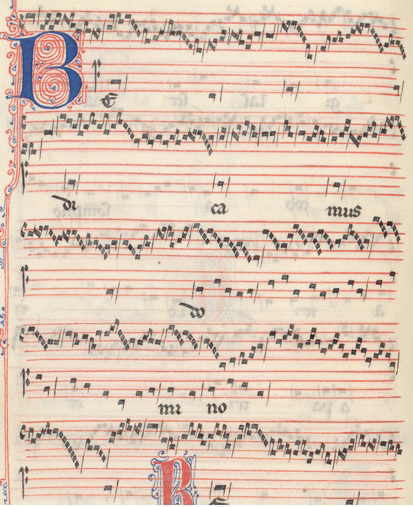

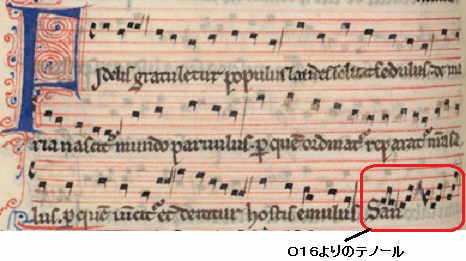

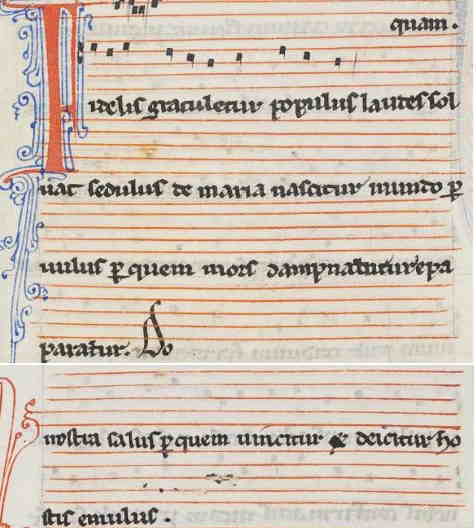

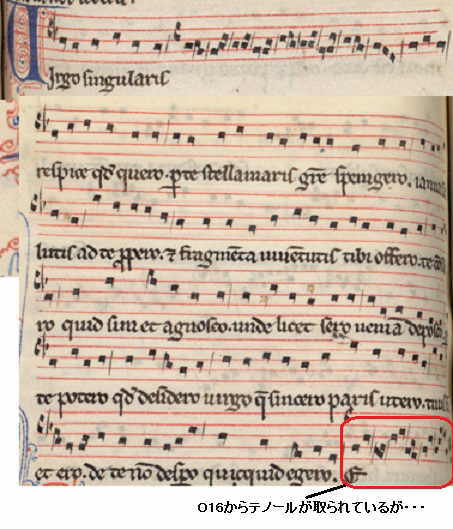

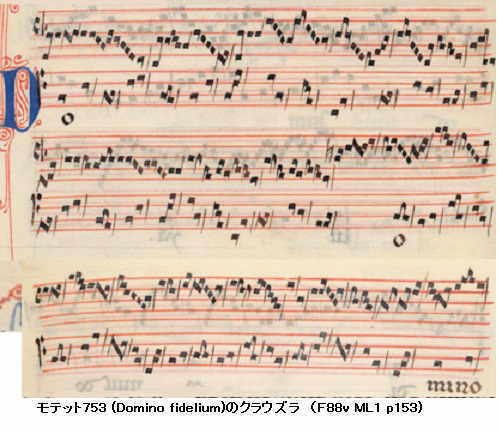

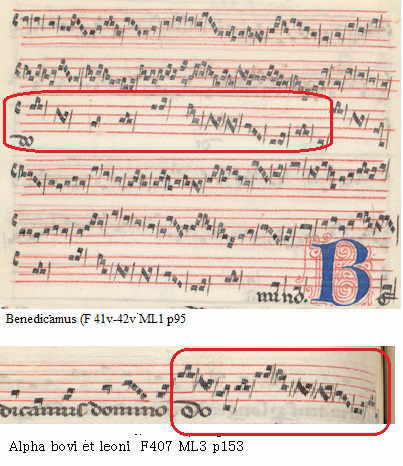

Benedicamus Domino�P�@�i�e�ʖ{�@f. 86v�@�l�k1 p149) �e�m�[���͂n�P�U��flos filius eius������Ă��� Notre-Dame�̃��p�[�g���[�ɑ��ʂɐݒ肳�ꂽ7�̈قȂ�Benedicamus Domino �`�����g�̂���2���������e�b�g���ł����B�@BD I�A���̃����f�B�[��O 16 Flos filius eius �̃����X�}���瓾���A�ABD VI�͂��̌������j�R���X�̂��߂̉���Qui cum audissent�����Clementiam�̃����X�}�ł���B������Benedicamus Domino�̃����f�B�[���m�[�g���E�_���Ŏg���邱�ƂɂȂ����j�Ղɂ��Ă̏���Ȃ����Ƃ͂킩���Ă��邪�ABarbara Barclay��1977�N�Ƀ|���t�H�j�[��Benedicamus Dominos�Ɋւ���_���\���ABD I�͑����j���̑�P�Ӊۂ̏I���ɍL���g���Ă������ABD VI�͑����j���̑�Q�Ӊۂł����Ύg���Ă����A�ƌ������Ƃ������Ă���BNotre-Dame�̃��p�[�g���[�ł́ABD I��2����3���̗����̐ݒ�Ō�������B BD VI�͂R���̂��̂����������Ă��Ȃ��B�B�������ABarclay���ώ@����悤�ɁA������̑�j�Ղɂ��ӂ��킵���Ƃ͂����Ȃ��������AAlleluia�ŏI���BD III��BD V�͕����߂̂��߂̂��̂ł���ABD II�i���̃����f�B��Quem queritis �ɗR������j���������̎�v�ȏj�ՂɎg�p����Ă���B From BD I and BD VI, six motets in the early sources seem appropriate for liturgical use (see the end of Appendix II). The first two, Motets 656 (Laus domino resonet) and 697 (Fidelis gratuletur), have texts which clearly celebrate the joy of the Incarnation, thus making these pieces proper to Christmas. In each case, however, the tenor incipit identifies the parent chant as O 16 rather than BD I. The conductus motet Laus domino, which has no source clausula, has the incipit Eius from the Verse of O 16 in W2, fol. 126v, but since both the second and the final words of the motet are domino, the latter seems a better choice. The two-voice Fidelis gratuletur has the tenor designation Sancto (from the Gloria portion of O 16) in F, fol. 408v, while in W2, fol. 162, where the musical notation was never finished, it is more appropriately identified as Do(mino). BD I��BD VI����A�����̌���6�̃��e�b�g�͓T��I�Ȏg�p�ɓK���Ă���Ǝv����i�t�^II�̍Ō���Q�Ɓj�B �ŏ���2��Motets 656�iLaus domino resonet�j��697�iFidelis gratuletur�j�́AIncarnation�̊�т��j���e�L�X�g�������A�N���X�}�X�ɓK�������̂ɂȂ��Ă���B �������A������̏ꍇ���A���̃`�����g��BD I�ł͂Ȃ�O 16�ł���ƍl������B���ɂȂ�N���E�Y���������Ȃ�conductus motet��Laus domino�iW 2�ʖ{(126v)���j�́AO 16��verse�����incipit Eius�������Ă���B �������A���e�b�g��2�ԖڂƍŌ�̗����̒P�ꂪdomino�ł��邽�߁A��҂��悢�I���ł���ƍl������B  Laus domino�iW 2�ʖ{(126v) 2����Fidelis gratuletur�́A�n16��Gloria���������Sancto���g���e�m�[���������iF, fol. 408v�j�A�����A�v2�ʖ{fol. 162�ɂ����ẮA�L�����I�����Ă��炸�A���K��Do�imino�j�Ǝ��ʂ����B  Fidelis gratuletur�@�iF, fol. 408v�j  Fidelis gratuletur�@�v2�ʖ{fol. 162 Three other works based on the BD I melody could have served for most other occasions when BD I might be used. Motet 753 (Domino fidelium) is general in its praise of the Lord and would be appropriate on non-Marian feasts. For feasts of the Virgin, Motet 655, Virgo singularis (F, 414), is one possible choice. Though its tenor is labeled E[ius], the last word of the Verse of 0 16, and its text uses the first word (Virgo) twice, I have nonetheless listed it as a Benedicamus piece, since the source clausula is Domino No. 11 in F (88v). (There is no barrier to its further use in 0 16 with the tenor Eius.) BD I�̃����f�B�Ɋ�Â�����3�̍�i�́ABD I���g�p���鑼�̂قƂ�ǂ̏�ʂŖ𗧂\��������B ���e�b�g753 (Domino fidelium)�́A��̎^���ɂ����Ĉ�ʓI�ł���A�}���A�ȊO�̏j�Ղɂ͓K���Ă���B�����}���A�̏j�Ղł́AMotet 655�AVirgo singularis�iF�A414�j���l������B ���̃e�m�[���́A0 16��verse�̍Ō�̒P��E [ius]�ƃ��x���t������A���̃e�L�X�g���ŏ��̒P��iVirgo�j��2��g�p���Ă��邪�A�ɂ�������炸���́A����́ABenedicamus��i�Ƃ��ă��X�g�����Ă���B�Ȃ��Ȃ�A���̌��ƂȂ�N���E�Y���͂e�ʖ{(88v)����No.11��Domino�ł��邩��ł���i0 16��Eius���e�m�[���Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃɂ͓��ɐ����͂Ȃ��j�B   Also for the Benedicamus on Marian occasions, the text of Ave gloriosa (Motet 760a) is particularly apt. In W2, fol. 140, this work appears as a two-voice conductus without tenor; its numerous appearances as a motet are all in later or peripheral sources. Though Ludwig believed that the W2 conductus version was the first, subsequent scholars have argued that the polyphonic archetype was probably a conductus motet with the Domino tenor included; MS Harley 978 in the British Library presents it both ways.43 Either as a motet included in the organum or as a conductus substituted for it, Ave gloriosa is a Benedicamus piece that is perfect for the major feasts of the Virgin. �}���A�̋@���Benedicamus�Ƃ��āAAve gloriosa�iMotet 760a�j�̃e�L�X�g�͓��ɓK�ł���BW2�ʖ{�� fol. 140�ł́A���̍�i�́A�e�m�[���̂Ȃ�2����conductus�Ƃ��Č����B���̃��e�b�g�Ƃ��Ă̑����̏o���͂��ׂāA��́A���邢�͒n��̃\�[�X����ł���B Ludwig��W2����conductus�o�[�W�������ŏ��ł���ƐM���Ă������A����ȍ~�̊w�҂̓|���t�H�j�[�̓T�^�I�`���̓e�m�[����Domino������conductus motet�ł������Ƙ_���Ă���BMS Harley 978������𗼕��̕��@�Œ��Ă���B�I���K�k���Ɋ܂܂�郂�e�b�g�Ƃ��āA���邢�͂�����ւ���conductus�Ƃ��āAAve gloriosa�͏����}���A�̎�v�ȏj�ՂɍœK��Benedicamus��i�ł���B The last Benedicamus motet is one whose jubilant text in praise of the Lord would have been suitable for almost any occasion: Alpha bovi et leoni (Motet 762) is a2 in F, fol. 407, though its source is the three-voice BD VI. It would not be difficult to restore the triplum to form a conductus motet to be sung as part of its three-voice parent composition. �Ō��Benedicamus�̃��e�b�g�́A��̎^�������邻�̊�����e�L�X�g���A�قڂ������ʂɓK���Ă���BAlpha bovi et leoni�iMotet 762�j��F�ʖ{��fol. 407�̂Q���̃��e�b�g�ł��邪�A���̌���3����BD VI�ł���B triplum������3���̌��̍\���̈ꕔ�Ƃ��ĉ̂���conductus motet���`�����邱�Ƃ͍���ł͂Ȃ��ł��낤�i�����j�B  This last work brings up a question that performers should consider: must a motet have the same number of voice-parts as its source organum to have been used in the liturgy? Would a three-voice motet have been used in a two-voice organum, or vice versa? I for one do not see why not, as long as the rank of the feast called for a sufficient number of singers. A three-voice motet in a two-voice organum might have been handled by taking one of the singers from the tenor to do the triplum part, or, as the manuscripts themselves sometimes show, the triplum might have been dropped. And the fact that no M 18 organum survives would not necessarily have prevented the multi-voice Mors motet (based on the four-voice clausula) from being used at the proper place in the chant. ���̍Ō�̍�iAlpha bovi et leoni�iMotet 762�j�́A���t�҂��l����ׂ����������炵�Ă���B���e�b�g�́A���̌��̃I���K�k�����T��Ŏg��ꂽ�̂Ɠ������̐����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H�@3�����e�b�g��2���I���K�k���ɂ����Ďg����̂��H���邢�͂��̋t�́H�@���́A�j�Ղ̃����N���\���ȉ̂���̐���K�v�Ƃ��Ă������A���ɋ^��ɂ͎v��Ȃ��B 2���̃I���K�k���ɂ�����3�����e�b�g�́A�e�m�[���̉̎�̂P�l��triplum�����ɂ܂킷���Ƃɂ���Ă܂��Ȃ��邵�A�܂����ʖ{�Ŏ��܂���悤�ɁAtriplum�������Ƃ��ꂽ�\��������B �����āAM 18�I���K�k�����������Ă��Ȃ��Ƃ��������́A�K�������A�������e�b�gMors�i�S���N���E�Y���Ɋ�Â��j���`�����g�̓K�ȏꏊ�Ŏg�p����邱�Ƃ�W���Ă��Ȃ��B It should also be evident that I do not believe a motet must be a texting of the source clausula already present in the organum to have been used liturgically. We are all aware that organa are very sectionalized works that lend themselves readily to pasticcio treatment; indeed, this is one of the intriguing factors in their transmission. To substitute a motet for a different discant passage--or even for an organal passage--would not have posed insurmountable difficulties to singers experienced in this repertory. �܂����́A���e�b�g���A�T��Ŏg��ꂽ�I���K�k���ɂ����Ă��łɑ��݂��Ă����\�[�X�N���E�Y���̃e�L�X�g���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ͎v��Ȃ����Ƃ����炩�ł��B�������́Aorgana�����ɍו�������A���łɂ�������Ȉ���������i�ł��邱�Ƃ�m���Ă���B �m���ɁA����͓`�B�ɂ����鋻���[���v����1�ł���B �قȂ����f�B�X�J���g��A���邢�̓I���K�k����̂��߂Ƀ��e�b�g���p���邱�Ƃ́A���̃��p�[�g���[�Ōo�������̎�ɂ͍����ł��Ȃ���_�͂Ȃ������B Viewed from this perspective, the list of liturgical motets in Appendix II shows a remarkable economy. On a number of occasions--Holy Innocents, Epiphany, the Purification, for example--the choice is not which motet might be selected, but whether or not this added sign of liturgical elaboration would be included in the day's performance. On other feasts there is a choice of motets on the same segment of tenor; then the decision would hinge on the text itself and/or matters of musical style. For the feast of John the Evangelist, the choice is between a motet in the "classic" style, with a fifth-mode tenor and a first-mode motetus (Motet 70), and a fussy second-mode piece (Motet 73, without a source clausula) that is probably the contrafact of a French original. But the two Domine motets for St. Stephen (Motets 60 and 61) are based on the same first-mode clausula; there the choice would depend on the character of the text, and the earlier Motet 60 is the more meditative and instructive about the day. On the feast of St. Stephen one could also have opted for the Perotinian organum quadruplum, in which case Motets 57 and 58 would provide a trope to the entire polyphonic portion of the Gradual respond and its verse. ���̊ϓ_���猩��ƁA������II�̓T�烂�e�b�g�̃��X�g�͌����Ȍo�ς������Ă���B�Ⴆ�A�A�d���}���̓��A�������A���C�ՁA�A�Ȃǂ̋@��ɂ����āA�ǂ̃��e�b�g���I�������̂��ł͂Ȃ��A�T��I�ȑ����ɉ������邱�����������̓��̐��s�Ɋ܂܂�邩�ǂ����A�Ƃ������Ƃł���B���̏j�Ղɂ́A�e�m�[���̓��������Ƀ��e�b�g�̑I����������B���̌���́A�e�L�X�g���̂����/�܂��͉��y�X�^�C���̖��ɍ��E�����B�����L�҃��n�l�̏j�Ղł́A�I�����́A��T���[�h�̃e�m�[���Ƒ�P���[�h��motetus�����ÓT�I�X�^�C���ɂ����郂�e�b�g�ƁA�����炭���t�����X��N����contrafacta�ł���₩�܂�����Q���[�h�̍�i(Motet 73�A�N���E�Y���Ȃ��j�Ƃ̊Ԃɂ���B�������A���X�e�p�m (Motets 60 and 61)�̂��߂�2��Domine���e�b�g�́A������1���[�h�̃N���E�Y���Ɋ�Â��Ă���B���̑I���̓e�L�X�g�̐����Ɉˑ����A��菉����Motet 60�́A���̓��̂���ґz�I�ŗL�v�Ȃ��̂ł���B���X�e�p�m�̏j�Ղł́A�y���^������4���I���K�k����I�Ԃ��Ƃ��ł����B���̏ꍇ�AMotets 57��58�́AGradual��respond�Ƃ���verse�̑S�̂̃|���t�H�j�[�I�ȕ������g���[�v�X��������B The greatest number of duplicative motets which might have been used in the liturgy at Notre-Dame have tenors from chants for the Assumption and Nativity of the Virgin, but we should bear in mind the multiple uses of the chants themselves. For instance, there is no duplication among the three excellent Regnat motets (437, 441, and 442), since M 34 was not only an optional choice for the Mass Alleluia on the Assumption and its octave (sicut in die) but was also specified in place of a responsory at Second Vespers and as the Alleluia for Sunday within the octave. Similarly, between August 15 and 22 alone the M 32 Gradual Benedicta, with its five Virgo motets, would have been heard five times, including Assumption day itself, the first and fourth days within the octave, Sunday within the octave, and the octave. Nor should the many Flos filius motets from O 16 have gone begging, for this chant was used twice a day (at First Vespers and in the Terce procession) on the Assumption, its octave, and Sunday within the octave, and once again at Matins on the Nativity, its octave, and Sunday within the octave. �m�[�g���_���吹���̓T��Ŏg�p���ꂽ�\���̂���ő吔�̏d�����e�b�g�́A����̔폸�V�Ɛ��a�̂��߃`�����g����̃e�m�[���������Ă��邪�A�`�����g���g�̏d���g�p���l�����Ă����K�v������B�Ⴆ�A�R�̗D�ꂽRegnat ���e�b�g (437, 441, 442)�̊Ԃɂ́A�d�����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�AM 34�́A�폸�V����8���Ԃ�Mass Alleluia�Ƃ��̃I�N�^�[�u�idie in sicut�j�̂��߂̑I�����ł����������łȂ��A��Q�Ӊۂł̉����̏��octave���̓��j���̂��߂�Alleluia�Ƃ��Ă��w�肳��Ă����B���l�ɁA8��15������22���܂ł̊ԂɁAM32Gradual�@Benedicta��5��Virgo���e�b�g�������A�폸�V�����̂��́Aoctave���̑�1���Ƒ�4���Aoctave���̓��j���A�����ăI�N�^�[�u���܂߂�5���ꂽ�BO16����̑�����Flos filius�́A���W�ł���B�Ȃ��Ȃ�A���̃`�����g�͔폸�V���łQ��g���Aoctave���̓��j�A���a���̒��ۂōēx�A����octave�ŁAoctave���̓��j���Ŏg��ꂽ����ł���B In the Office for Christmas, there is no duplication among the O 2 Tanquam motets and the corresponding Gloria. Though each has a two-voice source, Motet 635 and 643 are both three-voice conductus motets; they could be used in either the three- or the two-voice organum setting of O 2. Motet 636 is a2, and its text is rather like a conductus text; it views the paradox of the Incarnation from a Marian perspective. This seems especially appropriate for use in the procession after Terce, for the performance of the O 2 responsory Descendit de celis was immediately followed by a commemoration of the Virgin as the procession re-entered the choir and assembled for Mass. �N���X�}�X�̂��߂̐������ۂł́AO 2 Tanquam���e�b�g�ƑΉ�����Gloria�̊Ԃɏd���͂Ȃ��B ���ꂼ��2�̃\�[�X�������Ă��邪�AMotet 635��643�͂Ƃ���3����conductus motets�ł���B �����́AO 2��3���܂���2���̃I���K�k���̂����ꂩ�Ŏg�p���邱�Ƃ��ł���BMotet 636�͂Q���ł���A���̃e�L�X�g�͂ނ���conductus�e�L�X�g�̂悤�ł���B ����̓}���A�̎��_�����Incarnation�̃p���h�b�N�X�ɉf��B ����͎O���ۂ̌�̍s��ł̎g�p�ɓ��ɓK���Ă���Ǝv����B�Ȃ��Ȃ�AO 2�̉���Descendit de celis�̐��s�́A�v���Z�b�V���������̑��ɍēx����A�~�T�ɏW�߂�ꂽ�悤�ɁA�����}���A�̋L�O�ɂ���ď]��ꂽ����ł���B |