| CONTRAFACTA AND TRANSCRIBED MOTETS: VERNACULAR INFLUENCES ON LATIN

MOTETS AND CLAUSULAE IN THE FLORENCE

MANUSCRIPTその5 |

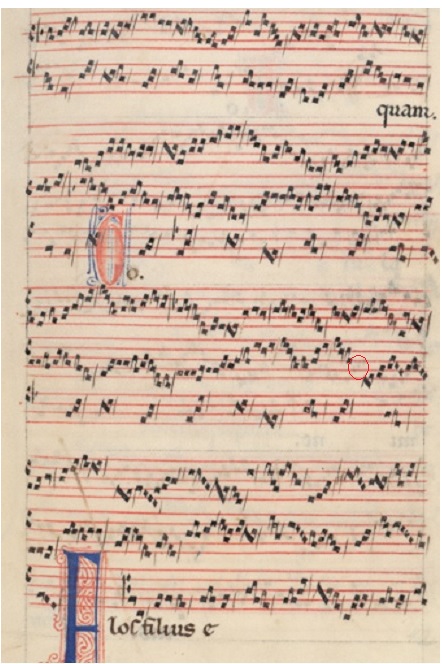

| MOTETS TRANSCRIBED AS CLAUSULAE:NOTATIONAL MODELS? Mark Everist has explained the presence of refrain melodies in clausulae with a proposition that momentarily reverses the generally accepted clausula‐motet chronology. He underlined the possibility that certain clausulae may have been ‘conceived not to enrich the musical fabric of organa but as notational models for motets’, concluding that a ‘compositional scenario in which a ‘‘normal’’ borrowing of a refrain takes place in a newly composed motet and in which a clausula is created to act as a notational prop is entirely believable’. Mark Everistは、クラウズラ群におけるrefrainの旋律の存在を、これまで受け入れられてきたクラウズラとモテットの年代史的関係を時間的に逆転させてしまうような仮説でもって説明した。彼は、refrainの通常の借用が新たに作られたモテットで行われ、そして、クラウズラが記譜するための道具として取り扱われ、生まれてきたという作品作りのためのシナリオが、全体的に信用し得ると結論付けて、ある種のクラウズラ群は、「オルガヌムの音楽を豊かにするためではなく、モテットのための記譜モデルとして生まれた」という可能性を考えている。 Everist, French Motets in the Thirteenth Century, p. 71. This idea had already been suggested by Lefferts and Sanders, who thought it ‘likely that some of the later ‘‘source’’ clausulas never had an independent prior existence, but represent new compositions in the motet genre that are being stored in a rhythmically intelligible manner’. この考えは、すでにLefferts and Sandersによって示されていた。彼らは、「いくつかのより後のクラウズラ群は、”(モテットの)ソースとして”もともと独立して存在していたのではなく、リズム的にわかりやすい方法で蓄積されていたモテット分野において、新たな作品作りをするためのものであった」と考えていた。 However, many of the clausulae in F that contain refrain melodies and are strong candidates as transcribed motets would actually be quite unhelpful notational models for their related motets.150 しかしながら、refrain旋律を含み、transcribed motetsとして立派な候補になりそうなF写本中の多くのクラウズラは、 実際において、これらの関連するモテットのための記譜モデルとしては、まったく役には立ちそうもないシロモノなのであった。 注150) There are extant motets for seventeen of the irregularly ligated clausulae proposed by Waite as transcribed motets (in one instance two separate clausulae correspond to a single motet). Significantly, eleven of these seventeen clausulae contain melodies associated with refrains as catalogued by van den Boogaard, and five of these eleven clausulae contain intertextual refrains. 注150) Waiteによって提案された、不規則にligateされたクラウズラ群は17作品現存している。これら17のクラウズラのうちの11作品は、van den Boogaard,によって分類されたrefrainを伴っている。そしてこれら11作品中5作品は、テクスト間相互関連性refrainsを含んでいる。 Tischler has described precisely such clausulae as ‘ligated so poorly that they cannot be transcribed without the help of motets’. In Amo[ris] 2 and Flos filius e[ius] 3 the sine littera clausula notation is both irregular and ambiguous. In both cases, it is the cum littera motet versions which are, arguably, more rhythmically precise and prescriptive. The motet versions, despite the absence of ligatures, have clear rhythmic implications: there is no doubt as to how many notes must be sung to each syllable and, as Baltzer has observed, ‘the average rate of text declamation serves as a fairly reliable guide’. Tischler は、このようなクラウズラ群を「モテットの助けなしにはtrascribeされることができないような、へたくそにligateされたもの」と正確に記している。 Amo[ris] 2 と Flos filius e[ius] 3において、sine littera(歌詞がついていない)クラウズラの記譜法は、不規則かつ曖昧である。よりリズムが正確で規則的なのは、間違いなく、cum littera(歌詞がついている)モテット版である。モテット版は、ligatureがないにもかかわらず、明らかなリズムの意味合いを持っている。シラブルと音符に明確な関係がある。 Baltzerは、「歌詞のデクラメーションの平均的割合は、公平で頼れるガイドとなる」と主張している。 ‘Small-note ornaments or embellishments’ characteristic of newly composed French motets are, by contrast, difficult to notate in clausulae, and their rhythmic interpretation can go more seriously awry. It is possible to mistake the length of a small-note ornamental figure when reading from sine littera notation, or for its misinterpretation to cause the misconstrual of a whole phrase. 新たに作られたモテットの小音符の装飾的性質は、反対に、クラウズラに記譜することは困難である。そして、それらのリズム解釈もまた失敗しがちになる。歌詞のない部分の記譜を読むにあたって、あるいは全体のフレーズの誤解を引き起こすような解釈の誤りに対して、小音符の装飾形の長さを誤る可能性もある。 . This could almost never happen in a motet, where textual rhythm and sense should mitigate against any drastic misreading. Motets transcribed as clausulae, therefore, do not ‘represent new compositions in the motet genre that are being stored in a rhythmically intelligible manner’for it is precisely the intelligibility of their rhythmic information that is in doubt.155 こうしたことは、歌詞のリズムと感覚が、ひどい誤読に対して緩和作用を持つモテットにおいては、決して起こらない。クラウズラ群としてtranscribeされたモテット群(訳注;つまりはクラウズラ)は、それゆえ、「リズム的にわかりやすい方法で蓄積されていたモテット分野において、新たな作品作りをするためのもの」とはならない。なぜならそれは、疑わしいリズム情報をどれだけ正確にわかりやすく示すか、ということになるからである。 This argument also applies to Rokseth’s related proposal that certain clausulae were potentially sketches for motets (‘canevas de motets’). See ‘La Polyphonie parisienne du treizie `me sie `cle’, i, p. 44b and above, n. 116. It seems unlikely that motet creators should sketch in sine littera clausulae when motets are much more effectively and easily conveyed in cum littera notation. この議論はまた、ある種のクラウズラ群はモテットに対する潜在的なスケッチであるというRokseth提案にも適用できる。モテット作者が、モテット群がより効果的かつ簡便に歌詞つき記譜において広がっていく状況で、歌詞のないクラウズラをスケッチすることはあり得ない。 Indeed, it might be useful to turn the hypothesis on its head, proposing that motets (though I do not claim that this was their intended function) could serve as notational models to help with the rhythmic interpretation of such clausulae.156 モテットがこのようなクラウズラのリズム解釈を助けるための記譜法モデルを提供しているという提案をするような仮説を立てることは確かに有用かもしれない。 That a motet in F might offer a more prescriptive and reliable source of rhythmic information than a clausula has not yet been properly acknowledged. Norman Smith, in ‘The Notation of Fractio Modi’, warned expressly against the danger of ‘correcting’ clausula notation with reference to related motets. In his earlier article, ‘The Earliest Motets: Music and Words’, pp. 154‐9, Smith had demonstrated that small and fairly insignificant rhythmic changes are often effected in the process of converting borrowed clausulae into motets. He emphasised that this was not a reason to impose the rhythm of a motet on its related clausula, observing (p. 160) that though ‘the motet notation is explicit, the clausula’s notation seems no less so’. This caveat is not, however, applicable to the situation of clausulae representing ‘transcribed motets’, given that one of the typical characteristics of such a clausula is its rhythmic ambiguity. F写本におけるモテットは、クラウズラよりもより規則的かつ頼れるリズム情報のソースを提供するということは、これまではあまり知られていなかった。Norman Smithは、‘The Notation of Fractio Modi’において、関連したモテットを参照にしてクラウズラの記譜法を正す危険性をはっきりと警告している。‘The Earliest Motets: Music and Words’, pp. 154‐9において、Smithは、小さくてかなり些細なリズム変化は、しばしばそれを借用したクラウズラからモテットへの変換過程に影響を与えることになる、と主張している。 彼は、モテットの記譜は明快だがクラウズラのそれはそうではないということを確認して、関連するクラウズラ上にモテットのリズムを上乗せする理由にはならないということを、強調している。こうした警告はしかしながら、‘transcribed motets’であるクラウズラの状況には適用できない。そのようなクラウズラの典型的特徴の一つが、リズム的があいまいであるということだからである。 Scholars have typically looked to the rhythmic information offered by clausulae in preference to that of their related motets. The penultimate phrase of the clausula [Vir]go 2 (unique to F, fol. 11r, possibly a transcribed motet) provides a good example of an occasion when sine littera notation can sustain two possible readings and where the evidence of related motets could usefully be employed. 学者たちは、関連したモテットからの情報よりも、クラウズラによって得られたリズム情報を優先して見ていた。おそらくはモテットよりtranscribeされたであろうクラウズラ [Vir]go 2における後ろから2番目のフレーズは、いつsine littera (歌詞のない)の記譜が二通りの読み方を示し、どこで関連したモテットの部分が採用されるのかという機会を示すよい例を提供する。 This clausula, and the motets sharing its musical material, are in the first rhythmic mode. Although there is fairly frequent fractio modi, there is only one instance where significantly different interpretations of the clausula and motet notation could occur, in perfections 65‐75. A facsimile of F, fol. 11r is provided as Figure 1 above, and the relevant passage of the clausula duplum begins above the final tenor ordo at the end of the third system. Roesner’s transcription of this passage is shown as Example 12. このクラウズラと音楽材料をともにしているモテットは、第1モードで書かれている。そこにはしばしばfractio modiが認められるが、perfections 65‐75において、クラウズラとモテット記譜法の異なった解釈が起こる唯一の例が認められる。クラウズラのduplumの相当部分は、begins above the final tenor ordo at the end of the third system. Roesnerのこの部分の解釈は以下example12である。 The motet concordances are as follows: Crescens incredulitas/[VIR]GO (F, fol. 402r?v); Por conforter mon corage/[VIR]GO (W2, fols. 240v?241r); and Por conforter mon corage (motetus only, R, fol. 102v). Significantly, Roesner’s transcription of the clausula duplum at this point could not support the corresponding texts of either Por conforter mon corage or Crescens incredulitas.Both motets strongly imply a substantially different rhythm (as shown in Example 13). 重大なことに、Roesnerのこの部分のクラウズラduplumの解釈は、Por conforter mon corage あるいは Crescens incredulitas.双方に相当するテキストは他に見出すことはできない。 両方のモテットは引き続いて起こるリズムの相違を強く示唆している。  Evidently Roesner, regarding the clausula as the rhythmic authority, disregarded the testimony of related motets in his transcription of this passage. The clausula notation can sustain both readings. In perfection 67 of [Vir]go 2 (just above the beginning of the final tenor ordo of the third system in Figure 1) there is an ordo line in the triplum voice, but this line is omitted in the duplum, though there is a clear gap between the two notes that it would have separated. Roesnerは、クラウズラをリズムの権威とみなしながら、この部分の彼の解釈における関連したモテットに関しては、無視している。クラウズラの記譜法は、クラウズラ、モテット両方の読譜を支えている。[Vir]go 2のperfection 67においては、triplumにおいてordo line(音符の連続した流れ)があるが、この流れは、duplumにおいては、中断されている。分離している二つの音符の間に明らかなギャップがあることによって。(訳注;figure1の赤丸部分)  figure1 The implied missing line in the duplum could be interpreted as either a rest or simply a mark of articulation. If the line indicates a rest, it seems likely that the duplum a which precedes it would be a long (equivalent to a crotchet in modern notation), followed by a break corresponding to the length of a breve (a quaver). However, if the line indicates merely a punctuation, as Roesner interprets it (see Example 12, perfection 67), the a could be of shorter duration . only a breve in length. duplumにおける中断された音符の流れは、休符あるいはarticulationのための単純なmarkと解釈されていたことだろう。もしも音符の流れが休符を示そうとすれば、breve(八分音符)の長さに相当するbreakにフォローされて、先のduplumのラ音がlong(四分音符)となることだろう。しかしながら、RoesnerがExample12 perfecion67で示したように、もしも音符の流れが単なる句読点を示すのであれば、ラ音はbrevesの長さに、より短くなるべきである。 Similarly, the rhythm of the two repeated ds in perfections 73- 4 of the duplum is not certain, since repeated pitches cannot be ligated. These two ambiguities allow the clausula notation to support both the motet version and Roesner’s interpretation of this passage. 同様に、duplumのperfections 73- 4における繰り返される2つのレ音のリズムもまた、不確かである。なぜなら、繰り返される音高はligateできないからである。これらの2箇所のあいまいさは、クラウズラ記譜法が、モテット版と、このパッセージに対するRoesnerの解釈とを認めなければならないことを示している。 Roesner reads the first of the repeated ds in perfections 73-4 as a perfect long (a dotted crotchet) in order to compensate for the fact that he construed the a in the duplum at perfection 67 as a breve. The related motets strongly imply that it is the a in perfection 67 that is a perfect long, and that the first d (in perfection 73) must, correspondingly, be only a breve in duration. Roesnerは、perfection 67におけるラ音をbreveとして扱ったことを補おうとして、perfections 73-4 における連続する二つのレ音の最初を完全long(付点四分音符)として解釈した。関連したモテットは、以下のことを強く示唆している。すなわちそれは、perfection 67におけるラ音は完全longであり、それに呼応して、perfection 73における最初のレ音はbreveでなければならない、ということである。 Roesner’s transcription of this short passage avoids a dissonance at the beginning of perfection 73. It prevents g and f sounding simultaneously in the duplum and tenor, a clash that is evident in the motet version in W2 (compare the two moments marked by boxes in Examples 12 and 13). Roesnerのこの短いパッセージの解釈は、perfection 73の最初において、不協和音を避けている。duplumとtenorにおいて、ファ音とソ音が同時に鳴ることは避けられているが、W2写本中のモテット版においては、このクラッシュが明らかである。(Examples 12 and 13参照) Yet Roesner’s interpretation is rather out of character with the rest of the clausula: it provides the only example of a moment where the triplum and duplum phrases overlap, and it also substantially obscures the melody of the refrain ‘Je voi venir Amelot, parmi le vert bois’ (vdB 1154). さらにRoesnerの解釈は、残りのクラウズラの性質からはむしろ逸脱することになる。それは、triplumとduplumのフレーズがオーバーラップすることになり、その結果、refrain ‘Je voi venir Amelot, parmi le vert bois’の旋律はあいまいなものとなっている。 It is remarkable that an interpretation of sine littera notation aiming to produce a ‘consonant’ reading can differ substantially from the rhythm more clearly implied in corresponding motet versions. In a case such as this, where modal notation is genuinely equivocal, I cannot see why a preoccupation with consonance should necessarily be favoured over the evidence of the related motets. 協和音程を作ろうとしたsine littera(歌詞のない)記譜(=クラウズラ)の(リズム)解釈が、それに相当するモテット版に含まれるリズムとは本質的に異なるということは注目すべきである。モーダル記譜法があいまいである場合、なぜ協和音程への思い入れが、関連するモテットのevidenceよりも支持されるのか、私は理解できない。 CONSONANCE AND DISSONANCE Consonance has previously been employed as a quality by which to confirm the priority of clausulae over their related motets. When examining the clausulae suggested by Waite to be transcribed motets, Baltzer ultimately rejected Waite’s hypothesis, emphasising that her rhythmic interpretations of his notationally irregular clausulae gave ‘better’, that is, less dissonant, readings than their corresponding motets. 協和音程は、以前より、関連したモテットを超えて、クラウズラのpriorityを確認しようとするためのqualityとしてemployされてきた。Waiteによってtranscribeされたモテットであると断定されたクラウズラ群を精査しながら、Baltzerは結局、記譜が不規則なクラウズラへのWaiteの解釈に対して、彼女のリズム解釈の方がよりベターであることを強調して、Waiteの仮説を否定している。すなわち、該当するモテット群において、より不協和音的に解釈してくわけである。 This is true in the case of both clausulae proposed here as transcribed motets.159 Amo[ris] 2 and Flos filius e[ius] 3 imply more consonant readings of their musical material than any related motets in almost all of the instances of changes of ‘vertical sonority’ between clausulae and motets discussed above.160 これは、transcribeされたモテットであると断定されたクラウズラ群には当てはまる。Amo[ris] 2 と Flos filius e[ius] 3は、音楽材料の読譜をすれば、これまでに議論されたクラウズラ群やモテット群の間の‘vertical sonority’の変化のほとんどすべての状態において、いくつかの関連したモテット群よりもより多くの協和音程を含んでいる。 注159)Planchart noted that the Flos filius e[ius] 3 clausula is remarkably lacking in dissonance (see ‘The Flower’s Children’, p. 318). In the one difference in vertical sonority between Amo[ris] 2 and Veni, salva nos, the clausula duplum is in unison with the tenor at the beginning of perfection 25, while the motetus creates an interval of a second with the tenor (see Example 6). In five out of the six differences in vertical sonority between Flos fiius e[ius] 3 and Stirps Iesse/Virga cultus the clausula offers a more consonant reading than the motet (see Example 9). 注159)クラウズラAmo[ris] 2 とモテット Veni, salva nosの間のvertical sonorityには違いがある。クラウズラのduplumは perfection 25の始めにおいて、tenorとともにユニゾンを形成しているが、 モテットVeni, salva nosのmotetusがtenorとは長二度の間隔を作っている (see Example 6).。Flos fiius e[ius] 3 と Stirps Iesse/Virga cultus の間のvertical sonorityにおける6か所の違いのうちの5か所においては、クラウズラはモテットよりも、読譜上、より多くの協和音程が見られる(see Example 9)。 Yet to establish chronological priority in terms of consonance is problematic for several reasons. 協和音程の観点でいえば、この概念で年代史的priorityを確立することは、いくつかの理由により、いろいろ問題がある。 First, the question as to what is acceptable or even typical in terms of dissonance in the early thirteenth century remains open. The often harsh dissonance of the four-voice pieces Latex silice/[IMMO]LATUS and Serena virginum/MANERE (as preserved in F, fols. 230‐?231v and 235r‐237v respectively), for example, has occasioned much comment: it has been suggested these works simply could not have been intended for performance as motets in four parts (as preserved in F). まず最初に、13世紀初頭における不協和音程の観点において、何が受け入れられ、典型的なのか、という問題が残っている。たとえば、4声の作品、Latex silice/[IMMO]LATUS と Serena virginum/MANERE の耳障りかつしばしば起こる不協和音程は、多くの論議の対象となるが、これらの作品は、4声のモテットとして演奏される意向はなかったことが示されている。 But both Wulf Arlt and Darwin Scott have demonstrated that dissonance can be justified by concerns of melodic patterning. Scott has further argued that the occurrence of striking dissonances in the four-voice versions of these pieces can be explained, and shown to be legitimate in the context of the writings of contemporary theorists. The degree of dissonance acceptable in thirteenth-century compositions, then, may be greater than has previously been recognised. Wulf Arlt and Darwin Scottはしかし、不協和音程は旋律パターンの関与によって正当化できることを示した。Scottはさらに、こうした4声版の存在において著名な不協和音程の発生が説明できて、また同時代人の理論家の著作内容を調べることからもそれができることを論じている。13世紀の作品において受け入れられるべき不協和音定の程度は、それ以前に認められていたものよりも大きいかもしれない。 Secondly, the interpretation of sine littera notation, particularly when ligature patterns are unconventional, can fundamentally privilege consonance. Consonance guided Roesner’s transcription of the [Vir]go 2 clausula, and Baltzer freely admitted that her method of deciphering the rhythm of ambiguous clausula notation relied precisely on attention to the intervallic relationship between duplum and tenor. 次に、特にligatureのパターンが非伝統的である場合、sine littera(歌詞なし)記譜法の解釈は、基本的に、協和音程を中心としてとしてなされるべきである。Roesnerは、「Vir]go 2 クラウズラの解釈においては、協和音程を基準としていた。そしてBaltzerは、あいまいなクラウズラ記譜法のリズムの暗号解読の方法として、duplumとtenorの間の音程間隔に注目をしていた。 There is a danger of circularity here: the relative ambiguity of sine littera notation―believed implicitly to represent the ‘original’ version of the musical material ―gave Baltzer fairly free rein to produce ‘good’ consonant transcriptions. Thus ambiguities in sine littera notation might allow scholars to produce more consonant readings of clausulae than were, in fact, intended. That consonance should be employed as a measure for the ‘authority’ of a musical version, or confirmation of its status as an ‘original’, is, therefore, problematic. (siine littera)歌詞なし部分の記譜法(音楽材料のオリジナル版であると暗に信じられていた)の相対的あいまいさは、Baltzerに対して”良き”協和音程解釈をするための公平で自由な手綱を渡した。それゆえに、(siine littera)歌詞なし部分の記譜法のあいまいさは、学者たちにたいして、クラウズラのもともとの作者の意向よりもより協和音階的解釈を可能にさせるのである。こうした協和音程が、musical versionの権威づけのための手段としてあるいは、オリジナルな度合いを確かめるべく使われたり、ということは、それゆえに問題のあるところである。 Indeed, it is arguably dissonance that might be a more accurate indicator of chronological priority than consonance. Manuel Pedro Ferreira, tracing the history of particular harmonic intervals from the eleventh to the fourteenth centuries, has demonstrated that the perception of seconds as dissonant intervals, and thirds, sixths and fourths as secondary consonances increases, in both theory and practice, throughout this three hundred year period.165 Ferreira suggests that a growing preoccupation with the theoretical codification of consonant and dissonant intervals in this period was matched by a generally heightened emphasis on perfect consonances in its music. 協和音程よりも年代的priorityをより正確に指し示す指標となるのは、間違いなく不協和音程である。Manuel Pedro Ferreiraは、11世紀から14世紀までのharmonic intervalsの歴史を入念に追いながら、300年間を通して、理論と実践の両方において、二度は不完全音程、三度、六度、四度は二次的な協和音程として考えられるようになった、と主張している。Ferreiraはまた、この300年間の協和音程、不協和音程の理論的な体系化への関心の高まりは、音楽における完全協和音程の強調への高まりに合致する、と述べている。 注165 See M. P. Ferreira, ‘EARLY CISTERCIAN POLYPHONY A NEWLY-DISCOVERED SOURCE: ’, Lusitania Sacra, 2nd ser., 13−14 (2001.2), pp. 267−313, at 288−303.また、http://machikun.la.coocan.jp/manuscript.htm参照 The relative consonance of Amo[ris] 2 and Flos filius e[ius] 3 in comparison to their related motets should not, then, confirm the priority of these clausulae. Even though this increase in consonant harmonic intervals is sometimes clearly and conventionally implied by the clausula notation, it is problematic to insist on the conventional interpretation of a ligature pattern in one instance, when in other instances in the same clausula a conventional interpretation is deemed impossible or unacceptable. Amo[ris] 2 とFlos filius e[ius] 3の両クラウズラの相対的な協和音程は、これらに関連したモテットと比較して、それらのpriorityの存在が確かめられる。たとえ協和音程の増大がはっきりとかつ伝統的にクラウズラの記譜法によって明らかになったとしても、1箇所の例においてだけで、ligatureパターンの従来の解釈に固執することには問題がある。同じクラウズラの別の箇所において、従来の解釈が不可能または受け入れがたくなることもあるのだから。 That is, the decision to read ligatures conventionally at certain moments may be encouraged by the fact that a conventional reading will produce a strongly consonant transcription. Yet even if differences in vertical sonority between these clausulae and motets are accepted as intentional, they could be explained by the proposition that the notator converting motets into clausulae deliberately made the clausulae more consonant as he did so. すなわち、特定の時点で従来どおりにligatureを解釈するというやり方は、そうした解釈が協和音程を強く強調するやり方になるという事実により、奨励されるかもしれない。たとえクラウズラ群とモテット群の間のvertical sonorityにおける相違が意図的に受け入れられたとしても、そうしたことは、モテット群をクラウズラにconvertした記譜者がクラウズラ群をより協和音程的に作ったという仮定によって説明し得たことだろう。 Perhaps the scribe himself was using consonance as a guide, or was aware that the sine littera notation would be equivocal, and aimed to fix its interpretation by employing strong consonances to help a reader. Or the more consonant clausulae could possibly represent modernisations of their parent motets, offering musical versions eliminating lately unfashionable dissonances. Whether or not differences in vertical sonority between clausulae and motets are considered to be deliberate, it is problematic to assert the priority of clausulae, or to refute the priority of motets, on harmonic grounds. おそらくは、書記自身が手引きとして協和音程を使っていて、あるいは以下のことに気づいていたことだろう。すなわち、歌詞のない部分の記譜があいまいであり、読譜者の手助けのために協和音程を積極的に取り入れることによって、その解釈を修正することが考えられた、ということを。 あるいは、より協和音程的なクラウズラ群は、時代遅れの不協和音程を排除したmusical versionを提供して、それらの親となるモテットの近代化を示している可能性もある。クラウズラ群とモテット群の間のvertical sonorityにおける相違があるか否かは、熟考されるべきことがらである。クラウズラのpriorityを主張したり、和声の立場からモテットのpriorityを拒絶することにはいろいろと問題があることであろう。 |