| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC4-3 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | St.マーシャル楽派へ |

| Leoninのページへ | 初期多声音楽 |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | 中世音楽のページへ |

| substitute clausulaのページへ | Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC4-2へ戻る |

| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC5へ進む |

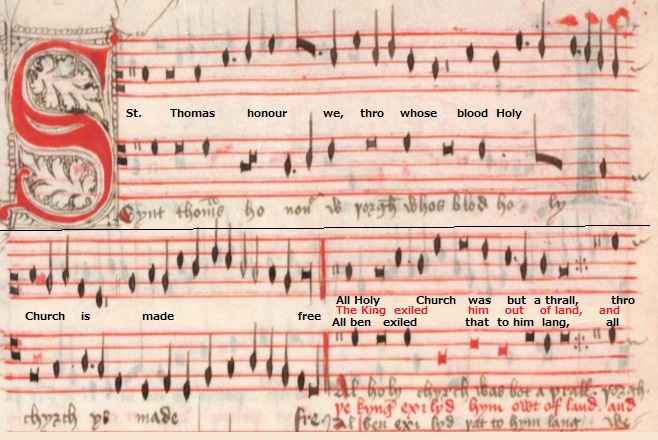

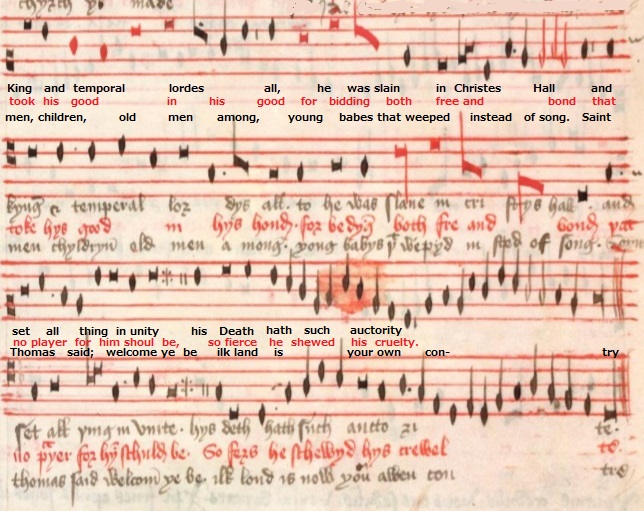

| Holy WeekMusic and Carols at Meaux Abbey3 p148 3 CAROLS AND CANTILENAS 典礼コレクションは、LoMの第2部のcarols とcantilenas による重要性において、容易に(第1部と)同等となる。 小さい断片を無視すると、これまで15世紀のキャロルの音楽を伝えているのは、3つのソースしかなかった。Trinity Roll、Selden MS(OS)、そしてAdd MS 5665(Ritson)の古い層、である。最初の2つは世紀半ばに属し、最後の1つは15世紀後半から16世紀初頭に属している。 Meaux Abbey MSは、これまで知られていなかった資料に対する、特に価値のある4番目のソースである。 少数の音楽写本は、多数の文学的資料とは著しく対照的である。 carols とcantilenas は、典礼に固有的なものではないが、いくつかの点では、典礼写本におけるその存在は、それらが典礼での選択オプションとして実行された可能性があることを意味する。 この仮定は、Add . MS 5665 のルブリックによって確認されている。 それは教会歴の様々な日にcarols とcantilenasを割り当てている。母国語にて人気のある形式の典礼でのこうした使用は、大陸のソースではほとんど見られない。 イギリスで広く普及していたキャロルは、大陸には広がらなかったのだ。英国人作曲家によるミサ曲やモテットは、迅速に引き継がれたが。 英語の単語は、より広範な普及を妨げたかもしれないが、ラテン語のカンティレナの場合にはそうした困難はなく、そしてそれはまた、世俗的な英語のパートソングの場合には、他の言語のテキストの置き換えやコントラファクタによって、解決された。 それにもかかわらず、これまでのところ、大陸のソースが,イギリスの伝統におけるジャンルの根源性に対する静かな証言である英語のキャロルやカンティレナの音楽を含んでいないことは、注目に値する事実である 。 p149 キャロルとそれに対応するラテン語のカンティレナは、形式においては、不変である。原則として、不変のburdenがあり、さらに、不定数の一様なスタンザまたは節とが一貫して交互に発生する。なぜなら、burdenとスタンザは異なる音楽を持っているので、2つの系統が演奏において、交互になっているからである。 イギリスのキャロルに関する彼の基本的な論文で、Greeneは、burdenがキャロル構造の本質的な原則であることを示した。彼は、キャロル形式、世俗的なダンスの歌、そしてヒム、セクエンツィア、そしてアンティフォンのような典礼形式の様々なフランス語とラテン語のプロトタイプの明快な説明を与えた。 こうした典礼の先例の彼のリストはおそらく、彼が引用したラテン語の形式のどれよりも、キャロル、そして特にカンティレナにもっと近い、repetenda(psalm verses added ad lib)を伴う行列賛歌によって補完されるべきである。 一般的な構造は、キャロルとカンティレナの両方の形式で同じである。それらは両方とも、burdenとスタンザに分類される。それは、韻律的構造と音楽において異なっており、それら双方ともに、それぞれのスタンザの(前)後に規則的に繰り返されるburdenと、スタンザ自体の統一されたパターンを持っている。そして、交唱的に、あるいは厳密に言えば、応唱的に、chorusとソロを交互に繰り返している。 p150 カンティレナは、典礼的な機能、主題、韻律の単純さ、そして形式に対する世俗的な先例の重要な役割を証明する精神の違いによるものでなければ、実際には行列賛歌と同一である。 キャロルの音楽的構造に非常に特徴的な、ある特定の内部的な繰り返しと、burdenとスタンザの間の微妙な音楽的関係において、さらなる意見の相違が明らかになる。 これについては後で詳しく説明されるだろう。 しかしこうした関係は、行進賛歌の中で、完全に知られていないわけではない(それほど目立たないけれども)。 Rex sanctorum(N o。1 1)のプレインソング版を見ると、repetenda(psalm verses added ad lib)とスタンザの冒頭音符が同じであることがわかる。 それはおそらく単なる偶然に過ぎず、価値があるかもしれないものに対しては、LoMの2つのお気に入りの形式がまさに、行列賛歌とキャロルであることに注目されるかもしれない。 キャロルとカンチレナの直接的な文字通りの様式は、そこに、音楽的様式の完璧な対応物を見出す。しかし、テキストと音楽の単純さはある程度欺瞞的である。文字通りには、典礼文の無数の引用は、博識で、厳格な雰囲気を十分に証明している。キャロル作家はどうやらラテン語のストックフレーズをIyricに織り込むことに特別な誇りと喜びを持っていた。例外的なケースでは、彼らはそれを可能な限り多くの典礼的な暗示で、時には継続性と意味合いを犠牲にしても、大げさに言っていた。 ある種のverseは、押韻が訳もなく集まった「おなじみの引用」の集まりに過ぎない。私たちの現在のコレクションでは、そのような引用はかなりたくさんある。注意すべきことは、それらが主に賛歌やアンティフォンに言及していることで、Nocturns やProperの応唱ではないということである。 明らかに、キャロルは他のサービスのより厳格なものの代わりに、聖務日課の単純なチャントをより簡単に置き換えることができる。 非常に豊富なテキスト関連の最も興味深いマカロニックキャロルは、Novo profusi gaudio(No.23 51v)であり、それは3つの言語(フランス語、英語、そしてラテン語で書かれている。 ギ

そのテキストは基本的に、Benedicamus Dominoのトロープスである。 burdenとスタンザはこの言葉で終わる。さらにそれに加えて、A solis ortu cardine、Enixa est puerpera、およびGloria tibi trinitasの行すべてはfirst-named hymnから取られ、織り込まれている。 p151 Tibi laus , tibi gloria , tibi graliarum actio (No. 20 49) のburdenは、Trinityアンティフォンと同一で(本書p107)、節の始まりは、賛歌A solis ortuとJam lucis ortoからとられている。 その他の多くの言及については、以下のようになる。 ・Qui natus est(27番 55)のburdenとスタンザは、アンティフォンSalvum me fac Domineを引用している。 ・Verbum patris(43番 67v)の最初のスタンザは、行列賛美歌Salve festa dies(第1部、典礼パートNo.13)の最初の行から始まる。 ・Exultavit cor in Domino (No. 37 64)は、antiphon Exultavit cormeum in Dominoを言い換えている。そしてその最後のスタンザはBenedicamus Dominoのもう一つのトロープスである。 ・llluminare Jerusalem (No. 30 58v-59) (30)は、grdual Omes de SabaのversusであるSurge et illuminareからのセクションを取り上げている。 ・Almyghty Jesu(No . 40 65v-66)は、アンティフォンEcce ancilla Dominiの第2スタンザを引用している。 ・スタンザSicut spons de thalamo processit (No. 50) は、アンティフォンSponsus ut e thalamo processitの後でパターン化されている。 ・コレクションの最後のカンティレナNo. 55 79)は明らかに、セクエンツィア Lauda Sion salvatorem , lauda ducem et pastorem 関連している。 これまで述べてきた典礼の引用は、もっぱらテキストによるものである。つまり、それらを適切な平凡なプレインソングからの音楽の引用と照合しようとする認識可能な試みはなされていない。これはキャロルの一般的な規則のようである。 LoMで見つかった唯一の例外は、カンティレナJohannes Jesu care(No・34 62)である。 その見つかりにくい典礼ソースはすでに、Old Hall MSの議論の中で触れられている(本書�p61)。 スタンザのルフランともなっているburdenの最初の行は、Sarum版のセクエンツィアJohannes Jesu Christo multum dilecteの終わりを引用している。 カンティレナの音楽は「roundになっている」。 burdenとスタンザの終止小節(例14)は、若干の変異を伴いながらも、同じ音楽を示している。ルフランJohannes Jesu careにおいて、trebleの最初の5つの音符は、正確に、プレインソングの音符に相当している。  p152 burdenの音楽は、両声部の中で取り上げられた音符cだけが、ルフランの音楽とは異なる(チャントはこの場所がdとなるべきである)。それはカテゴリーとしては、ルフラン中のプレインソングが意図的または偶発的であるかをはっきり決定することはできない。テキストと音楽がプレインソングと一致するという事実は、前者の選択肢を支持するだろう。しかし一方、burdenの最初の音符が変化し、trebleの残りが英語作品での冒頭であることは見逃されてはならない。 ほぼすべての作品が、文字通りの形式に関する限り、慣習的なburdenとスタンザの方式に準拠している。前者は常に写本の最初の部分に書かれている。 Omnes una gaudeamus (No. 45 68v)とEcce quod natura (No. 39 65)の 2作においてのみ、パターンからの逸脱がある。前者は非常に短い作品である。 Omnes una gaudeamus (No. 45 68v)は、OSにもその音楽的変異を伴ったものが見られるとても短い作品である。 それは、変化するスタンザで直接始まるという点で例外的である。 それぞれの作品は、Qui natus est de virgineのルフラン行で終わっている。カンティレナは、不変のルフランを持っているが、独立したburdenはない。 Ecce quod natura(No. 39 65)は、別の形式上の問題を提起する。バラタやヴィレレーを模したモデルになっており、そこではripresa(refrain),やburdenの音楽が、スタンザの一部として異なる言葉で繰り返されている。このことは、通常のように、burdenとスタンザが二重線で区切られていないため、manuscriplでは不明瞭になっている。 さらに、スタンザQuem non novit mirumのvoltaは、それがburdenであったかのように、スタンザの終わりに、糸口として現れる。しかし、テキストは、burdenの下でフルで書かれている。そしてそれはかなり正確に、vollaが同じ音楽を持っているように書かれている。 セクションEcce quod naluraが、明らかにburdenとなっているSelden MSのバージョンではないのであれば、burdenがあることは疑わしい。 Ashmole 1393中の変異は、それがvollaとして再帰するときに音楽が変わるので、これをさらにいっそう明白にする。そしてその結果として、フルに記譜されている。 p153 音楽形式に関しては、作品は、歌詞の一様な構造から疑われるよりはるかに多様で複雑です。この多様性は、2つの要因による。 これらのうちの最初のものは、音楽形式のより明白な外部的特徴に関するものである。burden(および特定のスタンザのパートも)がしばしば、同じ作品に2回使われていることは一般に知られたことである。 2番目の設定は、時々特別にchorusとなっている。 コレクションのQui natus est(No.27 55)で起生じ、他のキャロル写本、特にOSにおいて、多くの作品で示されている。chorusセクションは、多くの場合、作品の残りのものよりも多くの声部のために書かれていることに注意すべきである。コレクションのすべてのchorusは3声のためのものである。キャロルは,すべて3声である。No.28とNo.55を除いて、2声だけを要求しているが。 増加した声部数がchorusセクションの本質的な特徴であると考えるべきではない。 我々は、OSから、2声のchorusもあることを理解している。 burdenとchorusを区別することは、キャロルの演奏に関してのいくつかの重要な問題を提起する。それは、一般的に、burdenとスタンザがそれぞれchorusとソロ演奏を表すという,フランス語キャロルと他のダンス - ソングとの類似性によって保たれてきた。この見解は、モノフォニックダンスの歌に関しては正しいが、伝統的にソリストのために保たれてきたポリフォニー設定では、問題が発生する。確かに、chorusの特定の指示は、写本の中のburdenの代わりにはならず、burdenの最初の声明がソリストのグループによって行われたり、chorusグループによる繰り返しでの場合にのみ、意味をなす。 ここでは、音楽に必要なパート数と、各パートに割り当てられている歌手の数とを区別しなければならないことが理解される。burdenとchorusが3声を要求し、音楽的に同じであっても。 ソロのアンサンブルはフルchorusとは異なるため、パフォーマンスはさらに異なる。 スタンザのchorusセクションについても同様である。 これは必然的にスタンザのソロアンサンブルにおけるchorusの間奏を表している。 chorusとソロの交代は、モノフォニックダンスソングの典型であるが、明らかにここで証拠にある。 p154 キャロルは、このように、イギリス音楽におけるchorusポリフォニーの存在の決定的な証明を提供する。 これはLoMが書かれた時点ではまだ革新的であった。 ポリフォニーキャロルと行列賛美歌の間の類似点は、形式に関してであり、それゆえ、演奏に関してもそうである。 rubrics は、repetenda(psalm verses added ad lib)が最初にソリストのグループによって、そして次に再びchorusによって示されたという事実について、疑いを残さない。 キャロルのburdenとchorusのように。 特定の例外的なケースでは、ソロとchorusのポリフォニーの対比が,音楽のスタイルさえも左右する。 例えば。 Qui natus est(No.27 55)の2声のburdenの終わりは、はっきりととした流麗様式で書かれている。 一方、3声chorusセクションのそれは、簡略化された形で同じメロディーを示している。 そのburdenとchorusが直接連続して交唱的に歌われたことは、Selden MSの記譜法から明らかである。 LoMコレクションでは、chorusセクションは、スペースを節約するために、2声部セクションの後でまとめて書かれている。 OSの配置は、2パートと3パートのスコアの直接の交替が、経済的ではないがより正確な記法であることを示している。 chorusのエントリーは繰り返しマーク(:|| :)によって、LoMにはっきりと示されている。 それは注目されるべきであるが、これらのマークは、ときどき、別の意味を持つことに注意しなければならない。なぜなら、それらは、chorusを持たないキャロルにもまた、生じるからである。 後者の場合、我々は、このようにマークされたセクションが、単純に繰り返されたか、さもなければ、筆記者がchorusを省略したと仮定しなければならない。 LoMの作品の約半分は、 "burdenのために,chorusセクションを分け、そしてこれらのうち少なくとも10個は、スタンザの本体にもchorusを持っている。 p155 変化するテキストに関するスタンザ内のchorusセクションの外観は、結論として、同義の文学的および音楽的用語としてのburdenおよびchorusの取り扱いの慣習的な用法が、明らかに不十分であることを証明している。 chorusが新しいテキスト行を追加することはない。 それはいつも前のことを繰り返す。 なぜなら、それは常に音楽的なものをを追加するが、テキストの多様性は、テキストではなく音楽によっては決して、動機づけられないからである。 これは、例えば、それが全行ではなくほんの数語を繰り返すとき、それが時々歌詞の対称性を破壊することがあるという事実によって支持されている。。 そのため、chorusはverse構造にはほとんど関係なく、その音楽的意義は文学的意義を上回っている。 chorusの音楽は、素晴らしい想像力を持つ作曲家によって扱われている。 burden(またはスタンザ)とchorusの間の音楽的関係では、3つのタイプ、(1)繰り返し、(2)変異、(3)完全独立、を区別することができる。 (1)では、ソリストの2声のburdenは、中間声部の追加以外には何の変化もなく、chorusとして言い換えられている。 この拡大された繰り返しは、 Seynt Thomas honour weによって示されるだろう。これは3つのchorusセクションを含み、1つは全体のburdenのために、そして2つはスタンザである。   Saint Thomas honour we, thro whose blood Holy Church is made free. All Holy Church was but a thrall, thro King and temporal lordes all, he was slain in Christes hall \and set all thing in unity, and set all thing in unity; his death hath such auctority. The King exiled him out of land, the King exiled him out of land, and took his good in his hand, for bidding both free and bond\ that no prayer for him should be, that no prayer for him should be; so fierce he shewed his cruelty. All ben exiled that to him lang, all ben exiled that to him lang, women, children, old men among, young babes that weeped instead of song; Saint Thomas said; welcome ye be; ilk land is now your own country スタンザの最初のchorus(例15)は、作曲家が第3声部を加えただけで、そして彼が演奏したこの単純なタスクさえぎこちなくなったことを示している。 元々の作品は、疑いなく、2声設定である。追加された音声にぎこちないスキップがあり、カデンツの連続八度は、休符を挿入することによってのみ、紙上で避けられている。 それは、現代のカデンツを使う作曲家には生じず、彼が真ん中の声部の最後から2番目の音符をa音していれば、きちんと収まっていただろう。我々は、この作品の保守的な和声様式が、典礼的なパートのそれと変わらないことがわかる。  p156 このカテゴリのすべてのキャロルにおいてそうではないが、中間声部がとてもお洒落に追加されているものがある。 Illuminare Jerusale(58v-59)のchorusは、間違いなくオリジナルのデュエットを豊かにし、Verbum patris hodie(Ex。16 67v)では、新しいパートは、その角ばった流れにもかかわらず、巧みに織り込まれている。  拡張された繰り返しは、burdenとchorusの間の関係の最も単純なケースを表しているが、最も一般的なものではない。キャロルのより大きなグループは、2番目の範疇に属する。そこでは、多様性への欲求は間違いなくある。ここでchorusは、多かれ少なかれ、密接に関連したburdenの変形であり、それはオリジナルの音楽を広げたり縮めたり、メロディーを再度ハーモナイズさせたり、あるいは要素の1つ以上を変化させるかもしれない。 すでに述べたように、Qui natus est(No.27 55)のchorusでは、メロディーの最初のフレーズはそのまま残されているが、異なった和声がつけられている。 2つ目のフレーズも基本的に同じであるが、1小節短くされ、chorusとしての慣用句とよく一致して、あまり華やかではない様式となっている。 Ave rex angelorum(No.28 55v-57)は、burdenとchorusの両方が3声なので、やや異なるケースを提示している。和音やメロディの変化は重要であるが、それでも設定間の関係はかなり明確なままである。 No.54のテキストのないもののburdenとchorusにも,同じことが当てはまる。 他のキャロルでは、burdenとchorusの関係はそれほど顕著ではなく、時には穏やかでさえある。それらは、初めと終わりで、短い中間句を通して、trebleやテノールにもかすめないように広がっている。 より曖昧な関係を扱う際には、旋法や、ステレオタイプのカデンツ、およびキャロルの様式が、必然的に、意図的なミステイクと思われるような機会を作っているために、注意が必要である。 p157 キャロルAlmyghty Jesu(No.40 65v-66)は、むしろburdenとchorusの双方の精細な関係の例である。(例17)。両者の唯一のリンクは、テノールにある。この声部は、2回目はかなりのヴァリアントで、若干短くなって現れる。しかし、特徴的な角張った冒頭は、保たれている。  それは非常に明白な対応ではない。なぜならテノールは、trebleほど強くそれ自身を印象づけないから。 ぎこちないパート書法において、中間声部の補足的な機能が再び出てくることを見逃べきではない。九度の跳躍のような! テノールによってburdenとchorusを結び付けるという考えは、あまりはっきりとはしないが、Cum virtus magnifica(No.29 57v58)にも現れている。 ここでchorusの最初のフレーズは、すべての声部のburdenの凝縮され、変化したバージョンであるが、2番目のフレーズは、テノールを正確に繰り返すが、counterpointを変えている。 p158 何も発見できないものに対する対応がますますあいまいになるような作品から、全音域をカバーする必要はまったくないであろう。 2番目と3番目のカテゴリーの間の線引きは、いくぶんあいまいである。そして、特定の作品の分類について意見の相違があるかもしれない。 そのようなボーダーラインのケースは、Ivy is good and glad (No. 31 59v-60)である。そしてそれは、キャロルのHolly -and-Ivy グループにもう一つの項目を加える(Ex.18)。  burdenのソプラノとchorusのテノールの間には、まるで後者が前者の後にモデル化されたような、ある程度の類似性がある。最高の仲裁人として「組織的統一」を呼び出そうとしている人々は、おそらくこれを意図的な関連として見なす傾向があるかもしれないが、実際にはそれを立証することはできないであろう。しかしながら、関係が極めて穏やかなものであることには同意するであろう。フレーズの最後のフリギア朝カデンツのみが、burdenとchorusを確実に結び付けている。 完全に独立したburdenとchorusを持つキャロルは、コレクションの最小のグループを構成している。 sol occasum (No ・ 25 53v-54)は、明らかにburdenの始まりとは対照的であるので、このカテゴリーを説明するように思われる。しかしながら、より綿密に精査すると、chorusの音楽は(言葉の分配に必要な変化を伴って)、burdenの第二部の後に自由にパターン化されていることが発見されるであろう。カンティレナは、したがって、第2のカテゴリ(変異)の特別な場合のみを表している。 第3のカテゴリー(完全独立)の真の例は、Omnis caterva fidelium(Ex。19 68v)である。ここではchorusは、burdenもスタンザも生じないような音楽的な考えを示している。このカンティレナは、同じテキストの繰り返しが音楽的コントラストの使用を除外しなかったことを証明している。  上記の例は、chorusの機能が必ずしも同じではなく、音楽と文学の原則が必ずしもキャロルにおいては一致していない、という結論を正当化するのに十分なほど代表的なものである。 <まとめ> 最初のカテゴリーでは、chorusによる音楽の繰り返しは、その文学的な機能、つまり行の繰り返しと一致して強化されている。 2番目のカテゴリでは、同じ機能を果たしますが、それほど厳密ではなく、chorusの変異であり、その頻繁な出現において、基準と見なされなければならない。第3のカテゴリーはまれなケースであるが、それらは最高の支配をする。文学的な繰り返しは音楽的な対照として現れる。 それらはこれまで無視されてきたキャロル構造の一側面を表しているだけでなく、それらがburdenとスタンザの間の音楽的関係を持っているという理由で、burden - chorus関係をある程度探求することが必要であった。ここでもまた、文学的および音楽的形態は必ずしも正確に一致しているわけではない。実際には、考えられる偏りのモードは、今考えているモードよりもさらに多く、さまざまである。 キャロル作曲の原則単純である。burdenとスタンザは異なる設定を受けている。両方とも自己完結型で、写本で明確に区別されている。この音楽は、構造的に独立したburdenはキャロル形式の決定的要素である、というGreeneの主張を完全に支持している。 しかし、このような独立性にもかかわらず、burdenとスタンザは構造的"cross relations." によって結びついていることがよくある。文学的な構造に関しては、それらは末尾韻またはcaudaのburden、あるいは不変の場合はルフランからの引用の形をとる。スタンザのルフランは、burdenの最後の行で韻を踏むかもしれないし、同じでさえあるかもしれない。音楽に関しては、並列性は音楽の韻の形をとる。いわゆる文学形式へのアナロジーである。 p160 しばしばなされるように、音楽的な対応がフレーズの始まりに現れる場合にもこの用語を適用することは考慮されるべきである。しかし、それらはすべて、キャロルの形式の端数を切り落とすやりかたであり、残ったキャロルは、確かに最も一般的なタイプとなっている。 キャロル形式は、文学的および音楽的要素の縦横さのために、非常に多くの可能性を許容する。例えば、burdenとstanzaの間にテキスト的な関係がない場合であっても、音楽的な韻律はあるだろう。逆もまたしかり、である。 用例の数は非常に多いが、4つの主たる可能性に対する大まかな分類は助けになるかもしれない。これらは、 (1)roundされたテキストと音楽、 (2)roundされた音楽だが、テキストはそうなっていない (3逆に、roundされたテキストとそうなってはいない音楽 (4)テキストまたは音楽のどちらでもroundingがない 最初のタイプのキャロルは、私たちのコレクションでは非常にたくさんある。最も壮観な切り上げは、 最初はburdenとして、それからstanzaのルフランとして、全体的なburdenが2重の役割を果たす場合で、これは比較的少ない。 Sol occasum(25番 53v-54)では、burdenは最初に完全に書き出され、スタンザの最後に3つの小節の合図によって再び開始される。その繰り返しは常に理解され、スタンザの音楽はルフラン方法での合図に継続的に流れ込むので、合図は、burdenだけを指すべきではない。そのうえ、写本の指示は、類似した場合には明確なものである。 カンティレナPrinceps serenissime(No.38 64v)では、例20でin toto(そのまま)に示されているが、burdenは二重の役割を果たし、スタンザの統合されたパートのように、二度記されている。セクションの二重の機能は、このような短い作品に特に適しているようである。 注意深い読者は、テノールの最初のフレーズが、有名なL'homme armeノールメロディーと同一であることに気づくだろう。この事実は、キャロルと特定のブルゴーニュ楽派のシャンソンの音調の類似性を物語っている。  他のroundedキャロルでは、burdenのセクションが再び採用されることは珍しくない。 Qui nalus est(No.27 55)はこの種の例を提供している。スタンザの可変セクションは、burdenとの関係はないが、すべてのスタンザは音楽的にもテキスト的にもburdenの最後の行と同じであるルフランSalvum me fac Domineを持つ。政治的なカンティレナのAnglia libi lurbidas(第32番 60v-61)は、まったく同じような切り上げを持っている。 p161 同じ原理の異なる、そしておそらくもっと興味深い実現がIlluminare Jerusalem(No. 30 58v-59)にある。 No.27とNo.32とは対照的に、それは後にルフランのように機能するburdenの最初の行、つまりスタンザの最後の行である。ルフランの音楽は再び写本に完全に書き出されている。 Johannes Jesu careのスタンザはまったく同じタイプを表している。この特殊な切り上げのやり方は、先行フレーズとしてburdenに、そして後のフレーズとしてルフランに仕える緊張を作ることの難しさを作曲家に提示する。Johannes Jesu careでは、問題はIlluminare Jerusalem(No. 30 58v-59)よりもうまく解決されている。 それらの違いにもかかわらず、これまで扱ってきた作品は、音楽とテキストが厳密に対応しているという特徴を共通に持っている。言い換えれば、行のリターンは、音楽的リピートと平行している。 このような明確な内部反復の事例は容易に発見されるが、それでも最初の一般的なカテゴリーに分類される他のキャロルがある。そこでは、音楽的およびテキストによる反復は正確には起こらない。このタイプはParit virgo filium(No.50 72)によって説明されるかもしれない。そのburdenとstanzaは、例21で示される。 p162 burden行のregali stirpe David は、音楽的リピート(m。5)がテキストのリピート(m。9)よりも早く始まるようにして、スタンザで再度取り上げられることが見られるだろう。  これは単に、不注意に言葉を音楽にあてはめるのとは別の例にすぎないと論じられているだろう。しかし、この場合に、筆記者を信じない正当な理由はない。 burdenとchorusは、単語を分かちあっていくことになりそして、同じパターンがスタンザで採用されるならば、テキストのシラブルに適合するのに十分な音符がないであろう。 それゆえ、我々は、テキストと音楽の繰り返しの間にはタイムラグが意図されていたと結論しなければならない。 テキストと音楽のroundingにおける同様の食い違いはGaudeamus pariter(No.49 71v)にもあるが、そこでは繰り返しは音楽のバリエーションによってさらに複雑になる。 さらにもっと複雑なのは、マカロニキャロルAve rex angelorumのスタンザである(28番 55v-57)。 p163 ここでもやはり、burdenの"最初"の行、Ave rex angelorumが、スタンザの"最後"の行として再表示されるが、このスタンザでのテキストの繰り返しに関連する音楽は、burden Ave princepsque polorumの"最後"の行のものである。そしてchorusの変形で、さらに混乱がある。 作曲家は、詩の中の行の逆の位置を無視して、音楽の韻としてburdenとスタンザの両方の結果として生じるフレーズを使用した。文学的および音楽的な繰り返しは、両方とも存在するが、正反対となっている。 同様に、I pray yow all(No.41 66v)では、スタンザAmendith me and pair meのルフラン行は、テキスト的には、burdenの最後の行から借用しているが、音楽的には、最初の行からである。 2番目のタイプのburdenとスタンザの関係は、それがIyricによって示唆されていなくても、そのまさしくその実例によって、音楽的なroundingの必要性を証明している。 このタイプでは、burdenとスタンザは音楽の韻で結びついている。もちろん、いつも違う言葉が使われている。その対応する範囲は、最小2小節分から全セクションの繰り返しまで及ぶ。 最初の選択肢はIllxit leticia(No. 44 68)とSeynt Thomas honor we(No. 35 62v-63)にある。次が、 Ivy is good and glad (No. 31 59v-60) と Omnis caterva (No. 47 70v-71)である。 最後のカンティレナのburdenとchorusは無関係であることを忘れるべきではない。この作品は、burdenとchorus関係の第3のカテゴリーに属している。 3つのすべてのユニット、burden,chorus、スタンザの間の相互関係については、ここでは論議されない。基本的に新しいことは何も追加されていないが、2つのカテゴリグループから生じる用例は少なくとも、述べられるべきである。言うまでもなく、キャロルは、複数のカテゴリに属することがある。 1つの要素だけがroundされている場合は、音楽と歌詞は、その最初のカテゴリーであるようにちぐはぐになることはない。 Enfors we us (No. 36 63v)と Novo profusi (No. 23 51v)は、第2のカテゴリーに属しているが、、しかしスタンザの少なくとも1つがburdenと同じ言葉で終わるという点で最初のものといくらかの親和性を示す。 それらは "incipient refrain." と呼ばれるものを持っている。 The holy martyr Steven (No. 26 54v)についても言及しなければならない。そこでは、例外として、burdenとスタンザは、音楽の韻ではなく同じ音楽の始まりによってroundされている 。 p164 2番目のキャロルよりもはるかに一般的ではない3番目のタイプのキャロルは、その音楽においてroundされたテキストを無視している。このタイプの比較的な希少性は、それ自体がroundの音楽形式を好むことを示している。burdenからルフラン行を借用して新しい音楽にそれを設定したキャロルは、Tibi laus(20番 49)、Princeps Patris(21番 49v-50)、Ave Plena gratia(42番 67)である。 4番目のカテゴリは、テキストまたは音楽のどちらにもroundingの跡がないことを示している。これもかなりまれである。 Exultavit cor(No.37 64)、Verbum patris(No.43 67v)、およびAleluia pro virgine(No.46)がこのタイプの例である。 No. 43 はとても短く、 No. 46 はかなり長い。つまり、作品の長さは、音楽的関係やテキスト関係の有無とは無関係である。 上記の見解および観察は、音楽的および文学的側面がそれらの相互関係において考慮される場合にのみ、キャロル形式の明確な理解が得られ得ることを実証したであろう。この結論は当たり前のことであるが、これまでの議論ではしばしば無視されてきたのはまさにこの点なのである。 STYLlSTlC FEATURES OF THE CAROL キャロルの音楽は、当時の他の音楽とは一線を画しているトーンの一貫性を示している。我々は、強いリズム、簡潔なverse、抒情詩のアクセント韻律にマッチするキャロルのほぼ全体のグループにおいて、独特の力強さと紛れもない軽快な歌を見い出す。 音楽的手段がどれほどステレオタイプ化されているかは、特にカデンツで見ることができるが、異なるキャロルのメロディーでさえも、時々非常に似ている。あたかも他から派生したかのように。 しかしながら。この印象はだましのようであり、高い様式の統一性の結果にすぎない。音楽様式の最も際立った統一要素は、率直で落ち着いたリズムへの依存である。 奇妙なことに、それにふさわしい注目を集めていないのであるが、2拍子のキャロルは15世紀には存在しないように見える。それらはProlatio majorあるいはtempus perfectumのどちらかで書かれている。どちらも、ダンスと密接に関連する弾力のあるリズムを可能にしている。しかし、様式化されたポリフォニー設定が実際のダンス音楽であったことはほとんどあり得ない。それらは「田舎で平易に歌われたが、舞踏ではない」 p165 Prolatio majorあるいはtempus perfectumのどちらあろうと、キャロルは不変的に、2声同時にあるいは、連続する小節において、ヘミオラ この工夫は、確かに、キャロルが純粋で単純なヘミオラ音楽と呼ばれるかもしれないという典型的なものである。それを持っていないコレクション内の単一のキャロルは、文字通りない。 代表例として、読者は例20を参照することができる。ここでは、ヘミオラは考えられるあらゆる組み合わせで。絶え間なく発生している。Prolatio majorでのメロディに特徴的な上声部の特に複雑なパターンは、第10小節に現れる。 この、非合理に見えるリズムは、 6/8と3/4の間でたゆたっているシナリオは、どんな韻律かにかかわらず、あらゆるキャロルを支配している。しかし、韻律の選択はどうでもよい、というわけではない。それどころか、韻律は歴史的に重要な要素であり、キャロル音楽の発展に光を投げかけている。 FontaineとVideによるブルゴーニュ楽派シャンソンからそしてある程度までは "Binchoisや初期のDufayによるシャンソンまでに見られるように、15世紀の初めには、prolatio maiorが明らかに、好まれる韻律だった。 時代が進むにつれて、単純明快で安定したtempus perfectum(3/4)が、あいまいな6/8よりも優位にあり、徐々に古いリズムに取って代わっていった。キャロルがこの進化に準拠しているかどうかは、これまで取り上げられたことはないが、確かに調査する価値はある。 4つの主要なキャロルの写本は、まったく明白な回答を与えている。Trinity Rollでのprolatio majorは、ほぼすべての作品で得られている。 Selden MSでは、それはさらにレパートリーの3分の2を占めている。そして、より後のtempus perlectumの作品がコレクションの終わりに向かってより多くなることは偶然ではない。Meaux Abbey MSにおいては、prolatio majorは、3分の1に減少している。 Add.MS 5665(Ritson)では、それは実質的に姿を消した。キャロルの様式変化は、このようにブルゴーニュ楽派シャンソンのそれと同じであり、より驚くべき事実は、様式間の直接のコンタクトがないことである。 p166 4つの写本は、多かれ少なかれ、必然的に、はるかに大きいレパートリーの偶然の交差部位に、知られていない次元を与えているが、それらは、ソースの相対的古さにしたがって、6/8から3/4までの明確な傾向を明らかにしている。 LoMは、最も古くから知られているコレクションを代表するTrinity MSSとSelden MSS、そしてより新しいロンドン写本の中間に位置している。最初の3つの写本の正確な日付に関する明確な情報がなくても、使用されている韻律が、内部証拠による時系列を示唆している。これは、concordanceと様式見解によっても裏付けられている。 Trinity RollはSelden MSと、そしてSelden MSはMeaux Abbey MSとオーバーラップしているが、 Trinity RollとMeaux Abbey MSの間にはconcordanceがない。 同じ歴史的順序は、部分的または完全にモノフォニーのいずれかである非常に基本的なburdenによって,様式的に示唆されている。chorusポリフォニーがまだ進化しておらず、音楽がまだ舞踏であったか、または少なくとも舞踏に近かった時には、これらはキャロルの初期段階の現存作品として認識されなければならない。 これらの作品では、burdenのchorusユニゾンが(ソロと混同されないように)スタンザのソロポリフォニーと交代する。特徴として、chorusのユニゾンは、Trinity Rollではかなり一般的であり、Selden MSでははるかに少ない頻度で、そしてLoMでのパートミュージックによって、完全に排除されている。日付にかかわらず、Trinity Rollは確実に、発展の初期段階でポリフォニーキャロルを伝えている。 他の2つの写本は、15世紀半ば頃のかなり急速な様式の変化を証明している。 LoMのキャロルは、三度、六度音、十度を素早く交互に交替することを強調することを強調した協和音程様式で書かれている。これらの音程のいずれかでの拡張された平行進行はまれである。繋留音とは別に、不協和音程は、経過音や装飾的な音符としてのみ発生している。Trinity Rollは、和音音程としての四度の使用において、未完成な不協和音程の扱いややや古風な様式に背いている。The Trinity Roll betrays in the use of fourths as harmonic intervals a slightly less finished dissonance treatment and a somewhat archaic style. そのテクスチャーは、声部の頻繁な交差を伴う本質的なgymelであり、容易さと優雅さを伴ってなめらかに書かれている。すでに既述したように、3声セクションの付加された中間声部はしばしば不器用であるが。 p167 15世紀のキャロル作曲家は、実は、2声の媒体としてしか考えていなかった。 シンプルな様式においては、模倣や声部の高度な統合は事実上存在しない。 3声部パッセージは、非常に単純な六度の和音スタイルを超えることはない。 この和音は常にカデンツに現れる。 明らかにキャロルは、現代のV-1カデンツが一般に受け入れられる前から作曲されていた。 たとえば、 Ave rex angelorumまたはIll uminareのchorusで いくつかのV-Iの進行があるのは事実である。しかし、これらは、カデンツや終止ではなく、中間部に生じる。 旋律的な構造に関して、カデンツは、下の三度から最後へのその典型的な飛躍を伴う装飾的な六度音として(訳注;ランディー二終止)現れ、あるいは、ハーフステップで直接終止に到達する導音カデンツとして現れる。 両者の違いは微妙であり、すべての対位法には影響しない。それでも注意深く内容を考えた場合、それはいくつかの歴史的意義を持つ。なぜなら、装飾的な六度音は、15世紀の後半には、その道を譲ったからである。 この過程は、同じ作品の写本間伝達で辿ることができる。例えばブルゴーニュ楽派のあるシャンソンは、もともと装飾的六度音で作曲されていて、それゆえ、最も古いソースに記録されているが、より後のバージョンでは、より新しい形式のカデンツが現れる。 この近代化は、音楽をup to dateに持っていくことを感じていた書記によるものである。89 89 もっとも興味深い、そしておそらくはこの実践の最後の例は、16世紀の!もので、EinsteinのThe Italian madrigal,1949に記載されている。Cortecciaは、彼自身のマドリガルを、当時は時代遅れになっていたすべての装飾的六度音カデンツ(ランディー二終止)を取り除くことにより、改訂している。 キャロル写本では、状況はやや複雑である。両方の形態が並んで起きているのである。 2つの形式の相対頻度の比較において、我々は、Meaux Abbey MSにおいて、導音カデンツが、より古いものよりも一般的であることを見出した。そしてその逆がTrinity Rollである。 これはそれ自体というよりは、他の論点とあわせて、キャロル写本の様式的位置と時系列について述べられてきたことを、強調している。 p168 キャロルの和音は当時の一般的な慣習に準拠しているが、その旋律的なスタイルは独特である。 それらの対位法的な組み合わせが、複雑なリズムの重なりをもたらすけれども、それら自身に見られるように、旋律線は活力、活気、そして純粋な単純さによって特徴付けられる。それらは明らかに、ポピュラーな嗜好と音色を持っており、この点で、L'homme armeのような、ポピュラーなブルゴーニュシャンソンのメロディーに似ている。 これらの作品では、間違いなく、純粋でシンプルなメロディーが強調されている。行自体とは対照的に、それらのフレーズ構造はかなり複雑である。 2行2列または4行4列に均等に分散されているとは言い難いので、フレーズの長さは非常に多様である。それらは常にテキストの行と一致し、したがって音楽と歌詞の間の密接な関係を証明している。 しかし、これらの関係はそれ以上のものではない。個々の単語の自然なアクセントは、当時の他の音楽においても観察され、メロディーはしばしば華やかでメリスマ的になった。シラビック的に始まり、フレーズの終わりに向かってメリスマを置く傾向があった。 Ivy carol (No.31) は、冒頭での短いメリスマによって、その規則を証明している。 キャロルは基本的にギメルとして作曲されているので、単一の声部は非常に等しく重要であり、ほぼ同じ活発なペースで動いている。声部がリズミカルに区別されている場合、trebleは他の声部より短い音符で書かれており、テノールヘの平易で華やかな対位法と考えられている。これは独立性と「性質」のメロディーとして際立っている。 SchedelとGlogauの歌集に見られるように、ドイツ語の" tenor lied "との親和性がある。 ギメルの2声部は、しばしばカデンツを交換する。すなわち、テノールは導音カデンツを演奏し、trebleはテノールのカデンツを演奏する。 機能のこの自由な反転は、たとえそれらのうちの1つがより特徴的かもしれないとしても、声の本質的な同等性を示している。したがって、どちらの声部がキャロルの「音調」を担うのかという疑問は、多くの場合、どうでもいいことである。声部は補完的であり、お互いのために作曲されている。 問題が間違っているため、回答不能なのである。burdenとchorusの関係の議論で、声部のうちのどれか1つを選び出して、chorusで繰り返すことができることが、すでに示されている。 p169 活発なリズムで担われ、旋律は逆説的に滑らかで角張っている。そして、明らかに今日では完成しているボーカルライン、または簡単に歌うことができる曲として考えられるものではないであろう。スムーズなメロディデザインは、繰り返し音符の展開的使用、あるいは、上下に二度と三度と順番に同じ音符の繰り返しを隠すようなパターンに由来している。 一方、角度は、メロディの構造的に重要な音符の間の離れた動きに基づいている。これはフレーズを結合する方法ですぐに明らかになる。キャロルの作曲家は、オクターブ、さらには七度のような大きな「死の」音域を好む傾向があります。また、フレーズ内では、必要な音符は離れていることが好ましいが、弱拍上の連接する動きによって結合されていてもよい。 トライアドの概要的進行、三度、五度、七度のスキップは、ごく一般的である。七度音程は、必然的に、音楽における旋法的雰囲気に貢献している。メロディーは新鮮に響くが、同時に非常によく似ているので、1ダースを知っていれば、残りは同様に聞こえてしまう。 特徴的な角度は、もしもメロディーを推進し、弾力のある、男性的な質を与えるようなリズムがなければ、より注目に値することだろう。角度デザインとリズミカルな活力の間の相互作用は、キャロルのポピュラーな様式の秘密である。 4. POPULAR OR FOLK MUSIC? 15世紀の一般的な様式への適合性、対位法で示された技能、堅い形式とその想像力に富む変異、メロディタイプ、およびヘミオラパターンの喜びは、訓練された音楽家の産物として、人気のある血脈で作曲された芸術音楽として、ポリフォニックキャロルを特徴づけている。 Greeneの言葉では、「キャロルは「オリジナルで人気がある」よりも「到達地で人気がある」。この言葉は、音楽と同様にIyricにも当てはまる。キャロルが民族で作られたというフィクションは、ある種の学者や音楽家たちが主張しているのだが、証明されてはおらず、空想的な、そしてしばしば、民謡についての19世紀的イデオロギーに由来し、ソースに基づく証拠とは矛盾する自己矛盾の仮定なのである。 議論されている写本のポリフォニックキャロルが民俗音楽であるならば、それらは口頭の伝統によって伝えらていたことだろう。そしてそれは音楽とテキストにおいて広く異なる異形を常にもたらすであろう。 p170 Greeneは、文学的な変異の研究で、複数の写本にあるキャロルのテキストの約半分が「口頭の伝統に頼らずに書かれたコピーから由来している」ことを示している。記録されている版は、その他の可能性をほぼ除外している。音楽的ソースの証拠もまた、全く同じ結論を導いている。キャロル音楽のバリエーションは、ブルゴーニュのシャンソンのレパートリーで一般的に見られるものより大きくはない。 ここで、Omnes una gaudeamus(68v)とEcce quod natura(65)は、どちらかというと異例の形式をした2つのカンティレナであり、それらの(写本間での)変異が通常のものと比べてはるかに大きいという点でも例外的である。 現存するEcce quod naturaの3つのバージョンのうち、Meaux AbbeyとSelden MSSのそれは実質的に同じであるが、Ashmole MSのそれは、特にスタンザでかなりの逸脱を示している。 音楽においては、その変化は、(それを担うのが)熟練した音楽家の演奏にあることなどで、とてもわかりやすい。このラテン語の歌が、口頭の伝統によって受け継がれてきた民謡であると真剣に想定する人はいなかった。 民俗起源に対する他の議論は、キャロルが時々、古い設定が時代遅れであると感じられた時に、より新しいソースにおいては新しい音楽に設定されたという事実である。 その好例はI pray you all(No. 41 66v)で、これはOS(Selden)とLoMで同じ音楽で、そしてRitson写本で設定が異なる。 伝達の様式は、外部の証拠によって、民謡理論と矛盾している。さらに重要なのは、様式的な所見からの内部証拠である。残念なことに、「様式的な証拠」は、歴史や学術的な過程を無視し、15世紀の様式をそれ自体で評価することができない人々にとっては未知のものである。 彼らは、キャロルを民謡音楽として純粋でシンプルなものであると宣言する便利な解決策に満足している。このような態度の例として、 Sir Richard Terry の版の序文を取り上げることができる。その中で、彼は、キャロルのメロディーの現代化された編曲を正当化している。それはおそらく、その簡潔で分類された一般的な誤謬の表明と、容認できない結果を招く誤った前提に対するその誠実な信念の中で独特であるので、パッセージは完全に引用されるに値する(以下)。 p171 MSSにおけるように(粗野で実験的な当時の対位法で)、これらのキャロルは最も古くからの、そして歴史的価値のあるものであるが、その最も重要な先入観は、オリジナルな形での演奏を示唆していることだろう。あるいは、今日の音楽家たちに何らかの美的アピールをすることだろう。 元の形式での演奏に対するそうした不適当性は、その古さのせいではない。それらが設立された民謡調はさらに初期のものであるが、それでも現代の耳には感謝に聞こえる。 単に、キャロルの民謡調が完成した芸術作品であるということであり、それらの周りに織り込まれている粗野な対位法は、16世紀に至って初めて完璧になった技法を求める手探りな試みなのである。 MSSで、この現存するコレクションのために私が行ったところでは、キャロルに関連した曲調は、canti firmiをこうした丹精な設定に対して扱うために、15世紀の対位法作者たちに十分よく知られていたという証拠がある。 口頭の伝統によって(消えたそれらのように)伝えられていたら滅びたかもしれない多くの貴重な曲調のMSSでの保存を意味することとして、彼らがそうすべきだったのは幸運である。 民謡理論の矛盾した前提をおもしろく表現している、ごちゃごちゃした最後の文章の不合理な推論については、ここで争わない。また、我々は、Sir Richardの編曲のメリットの問題は扱わない。 オリジナルの対位法の新鮮さよりも、19世紀の音楽家の旋法的ハーモニーの中でのWardour Streetの風味を好む人がまだいるかもしれない。 しかし、「最も重要な先入観」と批判される危険性においては、キャロルは、適当な演奏において、今日の音楽家にとって美的アピールを持たないことを否定しなければならない。 16世紀のイギリス音楽を正しく認識するために熱心に取り組んできたリチャード卿が、15世紀の音楽に関しては歴史的および音楽的理解の欠如を晒しだしているのは、皮肉でないこともない。 この理解の欠如のせいで、彼は「現代の耳に感謝する」ためにキャロルを編曲するように促された。 リチャード卿の立場の前提を調べてみよう。キャロルは民俗音楽に基づいているという基本的な仮定は、音楽的証拠でも状況的な証拠でも生じていないし、単なる希望に満ちた思考にすぎない。 主張されている民謡は設定よりも「より早い日付の」ものであるという第2の仮定は、論理的ではあるが、それでも最初のものと同じく空想的な推論である。 キャロルが元々独立した民謡であるならば、それらが最初期の既知の形式でポリフォニーを記録するその設定より古くなければならないと仮定することは実際に論理的であろう。しかし、その証明は完全に最初の前提の妥当性にかかっている。 民俗学者には、その曲が、古くなって価値が出てくる骨董品のように、できる限りさかのぼってその素材の日付を決定するという好奇心旺盛な欲求がある。曲が「古い起源の」ものであるという声明は、彼らが自由に彼らの書法を振りかけて、彼らに対して、最高の区別の叙述者となる。これは古物学者の見解であり、歴史家の見解ではない。 単に新しくないというだけで古いものに対して、自分自身に対しての、時代に対する素朴な敬意は、音楽歴史家が不当に責められることになり、彼の歴史的思考の完全な欠如を示している。 それは彼ら自身の言葉ではなく、現在のために救済された興味深い骨董品として、過去の芸術的な表現を評価する。 リチャード卿が、申し立てられた民謡を「完成した芸術作品」であると特徴付けるのはやや驚くべきことである。しかしこの事実は、それらの人気の起源を確認するのではなく反論することになろう。 彼は表面上は、「完成した」メロディーを受け入れているが、それらの対位法設定は「粗野で実験的」として拒否している。しかし、そのような食い違いはなく、旋律的な創意工夫と対位法の技能は同じように際立ったレベルにある。 Sir Richardが行っているような、設定を16世紀のパート書法の基準と比較することは認められない。 しかし、たとえ比較がなされたとしても、彼の主張の反対が真実なのである。ポリフォニーキャロルの対位法は、「黄金時代」の古典的な対位法(訳注;16世紀の対位法)の規則に概ね従っており、厳密には、それらには当てはまらない角度のあるメロディラインがある。彼の比較では、対位法設定のみを考慮し、ライン自体は考慮しないことによって 対位法を構成している。リチャード卿は、要素の機械的で非音楽的な分割を実行したのである。 彼がキャロルの旋律とリズムの特徴を考慮に入れたならば、彼はそれらが16世紀のメロディー書法とは両立しないことを発見したことであろうに。 p173 彼は最後に、民謡が cantus firmi として使われたという写本に「証拠」があると主張する。しかし彼は彼の証拠の本質を明らかにしない。そのような証拠の断片が存在しないので、そうすることの彼の失敗は残念ですが驚くべきことではない。それどころか、並列したレパートリーから集めることができることは、反対の結論を指摘している。 キャロルのメロディーやブルゴーニュのシャンソンのテノールが以前から存在していた曲調だったのならば、それはモノフォニー形式でそれらを見つけることを期待するべきである。すなわち、それらがポリフォニーに適合し、改作される前のオリジナルな状態において。 実際には、我々は、モノフォニーのブルゴーニュのシャンソンを含む15世紀後半から16世紀前半のいくつかのコレクションの知識がある。しかしそれらは何を表すのか? それらは正確に、ポリフォニー設定によって求められるリズム形式で、テノールを提示している。それらはここで機能を持たない長い休符を保持しさえしている。 モノフォニーバージョンは、仮想的な源メロディの「元の状態」を表すものではないが、単一の声部はポリフォニー設定からは切り離されている。 そのため、パート・ソングは、失われた民謡の芸術音楽における現存ではないが、オリジナルの曲自体は、そこからモノフォニー演奏のためにテノールを選んだ。 モノフォニーバージョンが登場する写本は、例外なくポリフォニー版より後のものである。テノールはその後、後の作曲家による作品においてcantus firmi の役割を果たすことができるが、それらは通常、オリジナルを尊重してオリジナルのリズムを保持している。 キャロル、ブルゴーニュ・シャンソン、15世紀のドイツのテノールのポリフォニー設定はオリジナルの作品であるため、それらが〝曲調”の最初期から知られているバージョンを伝え、それらをポリフォニックな内容から取り去ることによって、私たちの時代の音楽民俗学者たちは、知らず知らずのうちに、15世紀の音楽愛好家の真似をした。 キャロル、ブルゴーニュ・シャンソン、15世紀のドイツのテノールの3種類の作品は異なる聴衆に向けられ、その人気の程度は聴衆の社交レベルによって異なるが、その設定は民謡に基づいているという永続的な伝説は、すべての既知の事実や音楽的好古趣味の秘蔵信念とは一線を画している。 p174 <O potores exquisiti > Meaux Abbey MSは、さらに、人気のある芸術音楽が、当時知られていた最も学識ある音楽的工夫とうまく調和させることができたその決定的な証拠を提供している。 The drinking song O potores exquisiti (No . 51 72v-75) は、オリジナルのレパートリーとここで議論される最後のレパートリーの最後から2番目の作品であるが、人気のキャロルとカンティレナと並んでいる。そのテキストは、有名なゴリアードの歌であり、Carmina Buranaと別の13世紀の写本にある。 このテキストに関して、「昔の」という非常に乱用された分類はかつては正当化されなかったかもしれない。その作品が、そのトピックが開示するように、疑いなく「到達地で人気がある」けれども、それはモテット様式で書かれて、そして結果的な組み合わせ作品Cantemus Dominoのように、別々の声部で記譜されている。それは、そのテノールのおかげで、Cantemus Dominoとは異なっている。 典礼的なメロディに基づくものではないが、それはいくつかの箇所で稀なリズミカルな様子を見せている。それは、テキストの「元気のある」主題について疑いの余地のないままになっている。 これは、いくつかの気まぐれなシンコペーションを含む速いparland で言葉を発する上声部の様式によって、二重に明確にされている。曲は修道院生活のあまり重苦しくない側面を表す2つの魅力的な光彩で飾られている(Plale 3参照)。  それらは写本の2つの最も手の込んだ光彩、そして日常の人間のシーンを描いた唯一のものであり、したがってこの特別な作品に特に重点を置いている。 Schofieldは、songの3つの節が分かれて設定されていることを正しく述べている。最初と最後の1つの短いモッ トーを除いて、それらは旋律的には関連していない。それでも一見すると説明するのが難しいそれらの間に、紛れもない音楽的な類似点が存在している。 より綿密な精査は、コレクションの典礼以外の部分でおそらく最も驚くべき発見を明らかにした。歌は、そのすべての声部においてイソリズムとなっており、そしてstrophesは、イソリズムモテットの3つの区間のように正確に取り扱われる。 最初の節の最初の部分が、例22にtranscriptされている。イソリズムモテットのある種の特異性は明らかに保存されている。例えば、イソリズム部分の途中には韻律の一時的な変化があり、終わりの方はは活性化されたhocketセクションとなっている。  音楽のハーモニックスタイル、テノールがコロルとタレアの器用さを採用しない状況、そしてメロディスタイルは、15世紀中期の写本に偶然見出された14世紀後半の作品を我々が持っている可能性を除外している。 それはレパートリーの他の部分と同時に書かれていたに違いない。 すべての場におけるdrinking song におけるイソリズムの著しい使用は、パロディやその博学な器用さに舌鼓を打つ。 イソリズムは、15世紀の半ばまでに、それが使われたとしても、最も厳格で威厳のある作品のために脇に置かれたが、すでに過去のものとなっていた。 その外観は、部分的には典礼的であり、部分的には、気取らないスタイルの半世俗的な作品のコレクションであり、皮肉な感じを加え、時代の終わりにのみ可能な傾向の逆転を示している。 drinking song は、テキストの最も初期の知られている設定であるだけでなく、英国音楽における最新のイソリズムの作品の一つであるという二重の特徴があるのである。 1. O potores exquisiti, licet sitis sine siti, en bibatis expediti et scyphorum inobliti! scyphi crebro repetiti non dormiant, et sermones inauditi prosiliant. 2. Qui potare non potestis, ite procul ab his festis! procul ite! quid hic estis? non est locus hic modestis. inter letos mos agrestis modestie iudex est et certus testis ignavie. 3. Vira qui non gustat pura Vivat miser in rura vino levifur dura Procul ergo sit mixtura Multum ejum et quam pura delinquitur, cum hec dei creatura corrumpitur. 5. Dea deo ne iungatur! deam deus aspernatur; nam qui Liber appellatur, libertate gloriatur. virtus eius adnullatur ad pocula, et ad mortem infirmatur ex copula. 6. Cum regina sit in mari, dea potest appellari, sed indigna tanto pari, quem presumat osculari. numquam Bacchus adaquari se voluit, neque libens baptizari sustinuit. 7. Pure sequor tam purarum puritatem personarum, quia constat omne rarum raritate magis carum. ut in vino vis aquarum non proficit, sic in aqua vini parum non sufficit. |