| CT、XP等画像症例9 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン vvlausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |

| 地域医療のページへ |

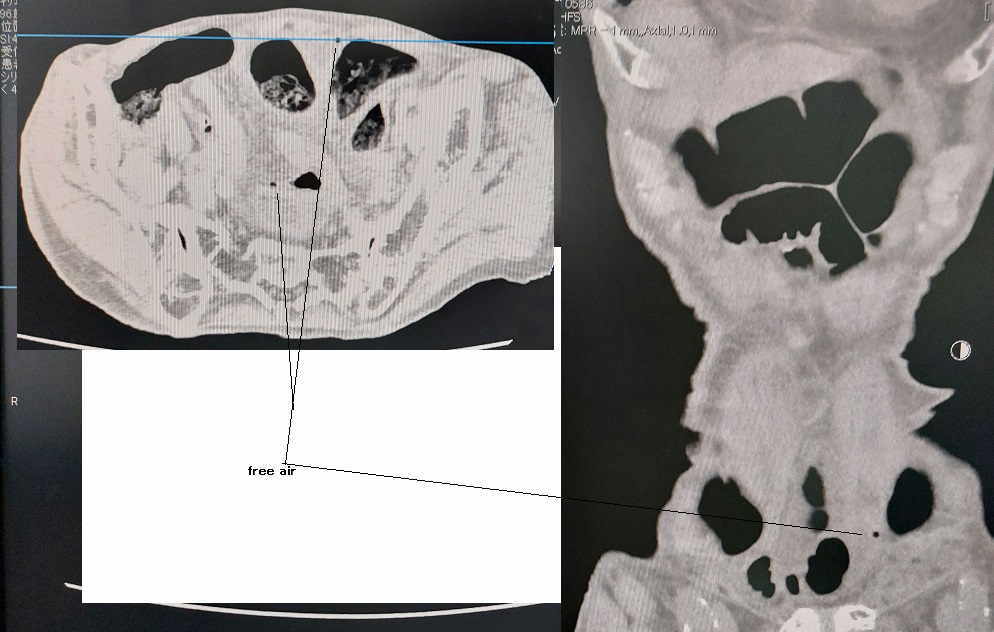

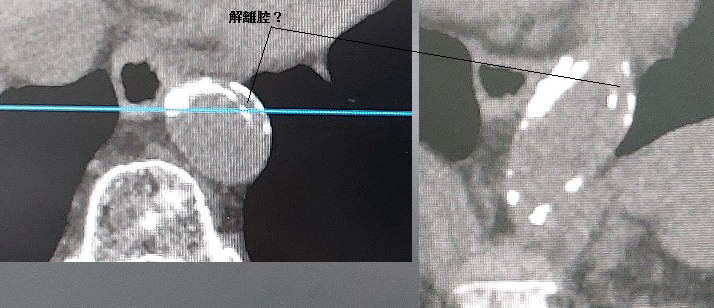

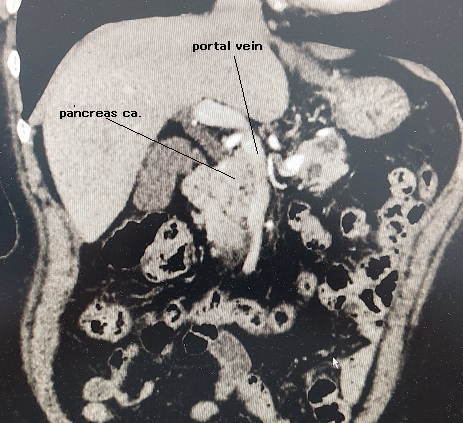

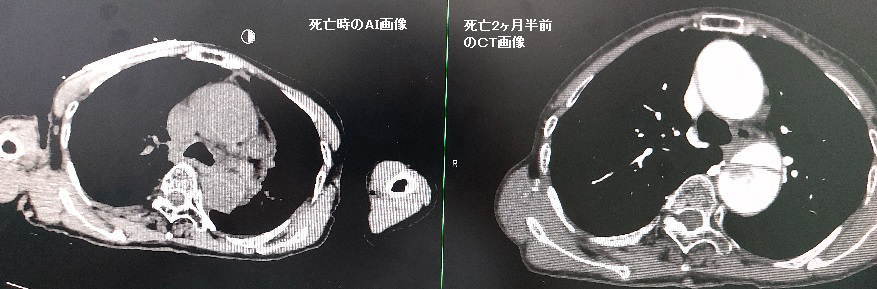

症例41 放射線専門医も見逃したfree air 96歳男性。この症例は、大腸がん穿孔例であるが、free airを放射線専門医も見逃していた。 症例42 CT画像を深読みし過ぎたover misdiagnosisの例  92歳女性。前胸部痛にて当院受診。当直医にてCT検査がおこなわれた。CTでは、大動脈に二重の石灰化が見られる。大動脈解離は通常は造影CTにて確定診断がなされるが、症例16でもあったように、年寄りは大抵、大動脈の石灰化があるため、外膜と内膜の両方に石灰化があると、これらが解離腔を示唆し、単純CTにおいても大動脈解離の診断が可能であることがある。 この症例もまさに、そうした見込みで診断がなされ、大動脈解離と診断され、大病院へと緊急搬送された。しかし実はこれは解離腔を示すものではなく、単に二重に見える石灰化で、この患者はその後、搬送先病院から元いた施設に同日に、戻された。 こうしたover misdiagnosisは、医者としてはちょいとばかり恥ずかしいが、under misdiagnosisをして患者に不利益をもたらすよりはまあ、ましだろう。 症例43 膵がんの門脈へのencasement  75歳女性。この例は、手術適応を判断され、PDがおこなわれた。しかし門脈への浸潤があったために、がんを門脈から剥離させるために、否応なしに門脈をいじったらしい。そのために門脈が痙攣を起こし、結果的にSMAに血栓ができてしまった。最終的に患者は死亡した。術前CTをretrospectiveに見ると、がんはかなり門脈に接近しており、やはり手術適応ではなかったのではないか、と思われる。 症例44 2ヶ月で大腿骨頭が溶けた症例  72歳男性。いまだに忘れられない症例。もともとメインの病気は、LCSだった。特に転倒の病歴もなく、腰が痛いという主訴で入院した。筆者は当直医が患者を入院させた3日後に引き継いだ。入院後に撮影したXPが上記右である。腰のXPだったが、左の大腿骨頭も写っており、特に問題はない。その後、LCSの管理のために、他院に転院(の予定)となった。ところが・・・ 患者は入院しないで、実は自宅に帰っていた。ところが腰痛~左大腿痛がひどく、当院退院後の一ヵ月半後に、紹介先病院に入院していた。ところが紹介先の病院からの紹介状によると、Pt.はなんと、左大腿骨頚部骨折があるとのことだった。そして同院で人工関節の手術を計画したが、患者の譫妄があまりにも強く、結局手術はできなかったとのこと。 つまり、当院に入院前から実は左大腿骨頚部骨折があったのか、右のXPを撮影した後の入院期間、あるいは退院後の一ヵ月半の間に骨折をしたのか、のいずれか、ということになる。両者いずれも考え得る。ただ、本人も家族も一度も転倒したことは話していない。したがって、いつ骨折したのかは、結局不明のままであった。 さらに驚いたことに、当院入院時には、左大腿骨の骨頭が完全に溶けてなくなっていた。(上記XP左)。紹介先病院からのXPないしMRIがないので、結局、いつこのように溶けたのかは分らずじまいだが、少なくとも、2ヶ月程度でここまで溶けたことは間違いない。 この患者はこの後、慢性腎不全となり、HD導入となったが、結局がんを併発して死亡した。 この患者にはやはり、反省点がある。①もともと高度のLCSがあったために、そこにばかり目を取られていたこと、②筆者が当直医の診断を鵜呑みにして、その後の検査を怠ったこと、③転倒の病歴がまったくなかったために、大腿骨頚部骨折をまったく疑わなかったこと、である。 症例37でもお話しした通り、大腿骨頚部骨折は、同じような骨折でも、転子部骨折よりも症状は少ないことが多い。中には歩ける人もいる。そして、免苛管理をしていても、やはりズレていく人はいる。こうした、大腿骨頚部骨折の特性をきちんと理解しながら、診療をすることが大事なのである。 症例45 Stanford B型が経過観察中にA型となり、死亡した例  76歳女性。もともと、Stanford B型の大動脈解離があり、内科的経過観察中だった。X日に、自宅で心肺停止となっているところを発見され、病院に緊急搬送されたが、死亡が確認された。 死亡後のAIと直近のX-2ヵ月半のCTを比較すると、この間にB型がA型に変化していることがわかる、ただこれは不可抗力であっただろう。 |