| CT、XP等画像症例5 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |

| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン vvlausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |

| 地域医療のページへ |

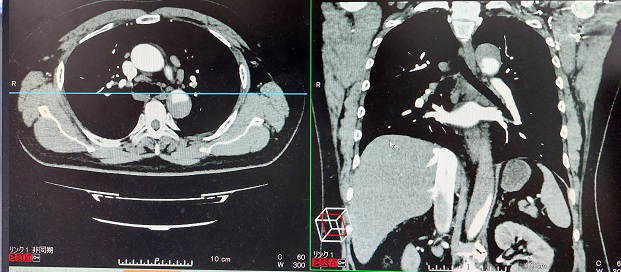

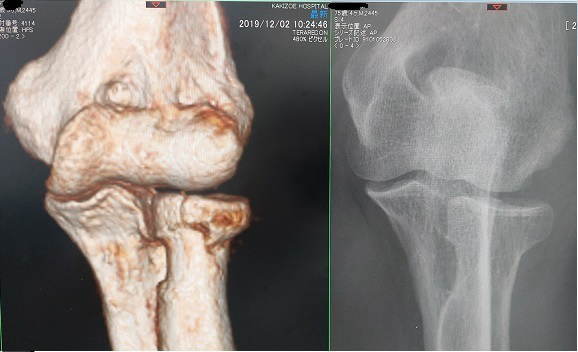

症例21 過剰診断(誤診)例 84歳女。夕食前に柿の種を食べた後に腹痛が出現したとのことで、外来担当医が腹部CTを撮影したところ、いかにもそれらしきモノが写っていたために、なぜか緊急内視鏡がおこなわれた。だが、内視鏡では柿の種はなかった、とのこと。 それにしても、なぜ担当医は柿の種が胃の中にあり、しかもそれが腹痛の原因と考えたのか?そもそも胃の中に柿の種があったところで、何の不都合があるのか? 緊急内視鏡の適応ではないだろう。 症例22 under estimate誤診例  54歳男。非常に示唆的な例。突然の強い背部痛にて当院受診。当然当直医は、大動脈解離を疑い、造影CT検査を施行。それが上記写真である。当直医は、大動脈解離を疑い、すぐに胸部外科のある大病院に搬送した。 ところが・・・ このCTでは確かに解離があるように見えるが、私は個人的には(あくまでも画像診断のみでだが)、急性解離ではなく、器質化した血栓だと思った。そして、搬送先の病院でもやはり、診断は”器質化した血栓”であり、何と、入院を拒否され、当院に戻ってきたのである。私の診立てと一致した。 この患者は、しばらくは背部痛を訴えていたがその後は軽快し、約2週間後に退院となった。 ところが・・・ その2ヵ月後、やはり強い背部痛を訴え、この時には直接この大病院に搬送された。そしてそこで当然、再度胸部CT(C)が撮られたが、その時の診断では、器質化した血栓ではなく、急性大動脈解離、スタンフォードB型だった。同院より返書があり、当初の発作時には当院にては、すでに器質化した血栓と診断したが、実はその時は症状もあり、急性期だったのではないか、とのことであった。 2ヵ月後のこの病院からの返書に添付されたCT写真を見ると、3腔解離が認められ、またこの時には偽腔は大幅に減って血流が再開しており、Aoの径も増大している。こうした経緯より、当初の”器質化した血栓”という診断は誤診であったわけである(つまり私も誤診した)。  これから後も症例を出すが、このように、大動脈解離の診断は、意外と難しい。症例16のような場合には、ある意味診断は簡単だが、このように、偽腔に血流がない場合は、それが器質化した血栓なのか、急性解離なのかの判断は、専門医でも間違うことがあるのである。大動脈解離の病態と分類に関する一考察参照。 症例23 最初から正しく診断された大動脈解離(スタンフォードB型)  80歳男性。やはり強い背部痛にて当院受診。(上のCTの左側)。これは、画像診断からも急性期の大動脈解離と正しく診断され、保存的治療となり、搬送先病院でも入院となった。この患者の4年後のフォローCTが上記右側のCTである。偽腔がかなり減少していることがわかる。つまり、まだ完全に血栓は器質化してはいない。したがってまだまだフォローは必要である。このPt.は厳密な血圧コントロールをしている。 後付ではあるが、このように、血栓部分が変化している場合、病気はまだ”生きている”のであり、余談は許さない。症例22でも、仮に以前の造影CTがあれば(まずだがそれはないだろう)、おそらくは器質化部分に変化があり、まだまだ急性期であると判断されたことだろう。 症例24 踵骨骨折の誤診例  62歳男性。3mの高さよりコンクリート面に転落して受傷。当院受診。このXPは、担当医により、「明らかな骨折を認めず」と診断されたが、実は、踵骨骨折があり、しかも骨折部位の転位がひどく、後日手術となった。 このXPでは、一見、踵骨全体の構造が保たれているように見えるが、実は後距踵関節が転位している線が明確に見える。これを認識しているか否かで、読影能力が決まる。慣れた医師ならすぐに認識するが、そうでない医師に、この線は認識されない。なお、軸写像は、このXPではこの線がいまひとつはっきりせず、これもまた誤診につながった理由だろう。 次に、後日撮られたこの患者のCT写真を示す。これだとさすがに後距踵関節の転位が明快であるが、3D写真ではかえって不明瞭となってしまうので、注意が必要である。  症例25 見逃されたとう骨頭骨折-これはやむを得ない  75歳男性。右のXPには実はとう骨頭骨折が写っているのではあるが、見逃された。これはしかし、retrospectiveにCT見れば明らかではあるのだが、このXPのみでの読影は困難で、見逃しはやむを得ない。こうした時に大事なことは「明らかな骨折はないが、後日骨折がはっきりすることもあるので、症状が続くようなら、必ず専門医なりを受診するように」と帰す時に言い添えることである。その一言が外来担当医を救うことになる。 |