| The Two-Part Conductus: Morphology, Dating and Authorship5 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |

| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |

ペロタン(Viderunt Omnes) |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |

| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | その6へ進む |

| その4へ戻る |

| The Two-Part

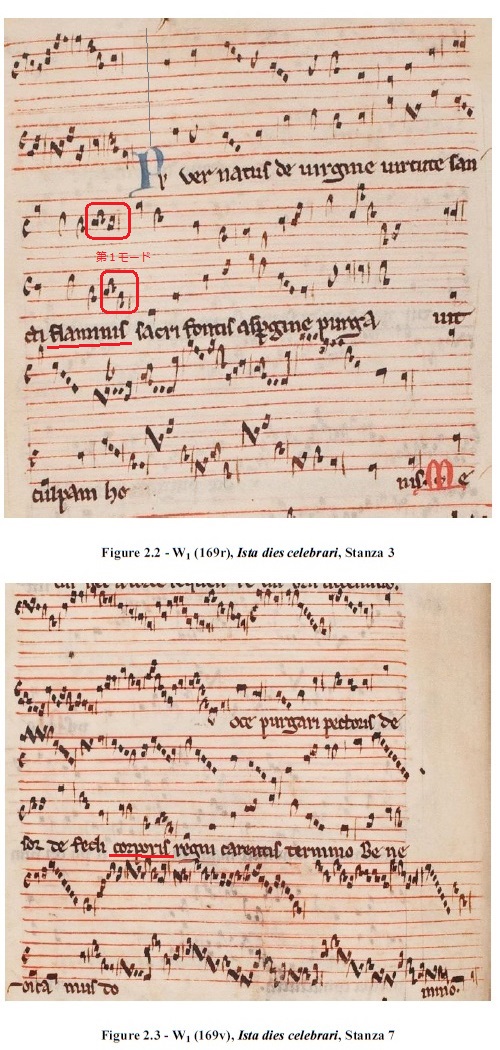

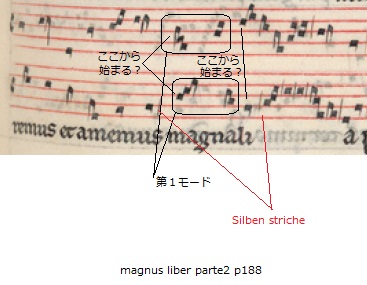

Conductus: Morphology, Dating and Authorship5 by Jacopo Mazzeo その5(p91〜108) 2. Conductus Morphology: Syllabic and Melismatic Music 2.1. Typologies of Caudae: Framing Caudae and Internal Caudae The conductus cum caudis, as explained by medieval theorists, has been viewed as an alternation of two discrete sections, one syllabic with text, for which we use the Latin locution cum littera (texted), and a second melismatic sine littera one (with no words), often referred to as cauda (tail).1 Cadential figures in the form of patterns of descending currentes frequently occur at the conclusion of sine littera sections. These figures are called by medieval and later theorists “punctus organi”. 中世の理論家によって説明されているように、conductus cum caudis(caidae付きのconductus)は、2種類の区別された部門の交代として見られている。ひとつはテキストを伴うシラビックなもので、cum litteraと呼ばれ、もうひとつはメリスマ的要素が強いsine litteraである。そして、しばしば、caudaが言及される。終止型は、しばしば下降currentes(流れ)の形式を取り、sine littera部門で行われる。こうした形式は中世やその後の理論家たちによって、“punctus organi”と呼ばれる。 Because the conductus has always been considered as a rigid alternation of closed units, for my research I have been interested in deepening the cum littera/sine littera duality, and I have been questioning whether this relationship is as rigid as it is considered to be. A cauda is usually placed at key-points of the poetic text . i.e. usually first and last words of each stanza, delineating when each stanza begins and ends. Regardless of the poem, whatever word is at the end of a melismatic conductus, there will be a cauda. The length is variable, from a few ordines to many phrases. conductusは常に閉鎖された単位の堅物的な交代とみなされていたので、私は、cum littera / sine litteraの二重性を深めることに興味を持ち、この関係が従来考えられていたほど堅固であったかどうか疑問に思っていた。 caudaは、通常、詩のテキストのキーポイントに置かれる。 すなわち、通常、各スタンザの最初と最後の言葉、各スタンザが始まり、終わるときを描く。 詩の内容にかかわらず、どのような言葉がメリスマ的なconductus,の終わりにあっても、co8daがある。 長さは、いくつかのordinesから多くのフレーズまで、変化に富んでいる。 One of the problems we face is the scant theoretical material on the conductus, but even so, what information there is relates directly to the issue of caudae. A point of departure is the late thirteenth century treatise De mensurabili musica by John of Garland: 私たちが直面している問題の1つは、conductusに関して不足している理論的素材であるが、それでもどんな情報がcaudaeの問題に直接関係しているのか。 出発点は13世紀末の論文であるJohn of GarlandによるDe mensurabili musicaである。 And we must know these figures are sometimes without text and sometimes with text; without text as in the cauda of conductus, with text as in motets.2 そして我々はこうした形式が時にテキストなしで、そして時にテキスト付きであることを知らなければならない。テキストなしではconductusのcaudaとなり、テキストがある場合、モテットとなる。 And similarly Anonymous IV: And it should be noted that some figures occur without words [sine littera] and some with words [cum littera]. Figures without words are joined together as 1 much as they can be, or could be; figures with words are sometimes joined together, and sometimes not.3 いくつかの形式は言葉がない場合 [sine littera] とある場合[cum littera]となることに注意すべきである。言葉がない場合、できるかぎり連結するのだが、言葉がある場合、時に一緒に連結し、時にそうではなくなる。 Medieval theorists acknowledge the existence of melismatic sections, but they seem not to give any detailed information on the morphology of the conductus, i.e. where the melismas are set within the composition. However, one passage of Anonymous IV’s treatise might be of some help in answering this question. He mentions specific songs and specifies whether they have caudae or not, so consequently, we can infer Anonymous IV’s understanding of the concept of cauda in conductus, and the way he differentiates melismatic and syllabic conducti: 中世の理論家は、メリスマの存在を認めているが、conductusの形態、すなわち作品中のメリスマがどこに設定されているかについての詳細な情報は与えていないようである。 しかし、Anonymous IVの論文の一節は、この質問に答えるのに役立つかもしれない。 彼は特定の曲を記述し、それらがcaudaeを持っているかどうかを指定しているので、結果として、AnonymousIVのconductusにおけるcaudaの概念への理解と、彼がメリスマ的かシラビックなconductisを区別する方法を推測することができる: The third volume is of triple conducti that have caudae like “Salvatoris hodie” and “Relegentur ab area” and similar ones, in which are contained the puncta finalia organi at the end of the verses and in some not, and a good composer of polyphony is expected to know these perfectly. And there is another volume of double conducti that have caude like the ancient “Ave Maria” in duplum and “Pater Noster commiserans” or “Hac in die rege nato,” in which are contained the names of several conducti, and similar things. And there is a fifth volume of quadruple, triple and duple [conducti] without caudae, which used to be much used by minor singers, and similar things.4 第3巻は、 "Salvatoris hodie"や "Relegentur ab area"のようなcaudaeを持つ3声conductutiであり、verseの終わりにはpuncta finalia organiが含まれている。よき多声作曲家はこれらを完全に知っていることが期待される。 また、古い "Ave Maria"のduplumや、いくつかのconductisの名前を含んでいる"Pater Noster commiserans"や "Hac in die rege nato,”"においてcaudaを持つことような2声conductiを含むその他の巻がある。そして、caudaeをもたない4声、3声、2声のcondutiは第5巻に入っている。それらはマイナーな歌手やそれに類するもので多く使われていた。 Despite its vague description of the conductus repertory, this passage delivers a number of rather remarkable details. Particularly striking is the use of the plural caudae, which might refer to the fact that many caudae can be found within one single conductus.5 This does not concern melismas at the end or at the beginning of the conductus only, as the word cauda would suggest, on the contrary they can be set at any point of the song.6 The first two songs mentioned in the passage above, Salvatoris hodie and Relegentur ab area, are particularly useful to demonstrate this point. Their first stanzas are set to three voices and are recorded in F at folios 201r-203r, while the rest of their text is set to two-voice polyphony at folios 307r-307v and folios 287v-288v respectively. In the passage quoted above Anonymous IV is however clearly referring to their three-part section only (…conductis triplicibus…). These both deliver lengthy final caudae, but also feature numerous internal melismas that fragment the cum littera into smaller sections, which confirms that the concept of cauda goes beyond what its literal translation means.7 However significant that passage might be for the understanding of the genre, no medieval treatises relevant to this repertory present a description of compositional practices, being written about one century after the earliest conducti.8 The quote delineates an a posteriori description of the repertoire, particularly useful to us for the understanding of the development of the conductus over the twelfth and thirteenth century. conductusのレパートリーはあいまいではあるが、このパッセージは、むしろ注目すべき詳細を提供する。特に驚くべきことは、複数のcaudaeの使用がある。これは、多くのcaudaeが単一のconductus内で見出されるという事実を指している。.これは、conductusの終わりまたは開始時のメリスマとは関係なく、逆に、caudaの語を歌のどこにでもおくことができることを示唆している。先に言及したSalvatoris hodieとRelegentur ab areaは、この点を示すのに特に有用である。これらの最初のスタンザは3声に設定され、F写本中Folio 201‐203rに記録され、テキストの残りはFolio 307r‐307vおよびFolio 287v‐288vでそれぞれ2声のポリフォニーに設定されている。しかし、上の引用文では、AnonymousIVは3声部分のみを明示している(... conductis triplicibus ...)。これらはどちらも長い最終的なcaudaeを提供しているが、また、cum litteraをより小さな部位に分割する多数の内部的なメリスマを特徴としており、caudaの概念が文字通りの意味を超えていることを意味している。しかし重要なことは、このパッセージがconductusをひとつの分野として考えるには重要なことではあるのだが、AnonymousIVの論文は最も初期のconducti後の約1世紀に書かれたものであり、このレパートリーに関するいかなる論文も、作曲技法にはタッチしていないのである8。引用は、レパートリーの事後の記述を描写しているのである。だがこれは、.12世紀と13世紀のコンダクタンスの発展を理解する上で特に役にたつ。 8 Garland’s treatise is dated no earlier than 1260, while Anonymous IV is thought being producing his treatise towards the end of the thirteenth century. In order to describe the use of caudae in conducti I approached the investigation of the repertoire’s morphology. I therefore studied the macrostructure of all two-voice conducti, and specifically the compositional approach to melismas. The first stage of this research concerned the study of conducti featured in “central” sources, i.e. the four main manuscripts that were either of Parisian compilation or copied under the influence of the school of Notre Dame: F, W1, W2 and Ma.9 In order to give a thorough account of the “central” repertory the analysis focussed on the 130 two-part conducti featured in the seventh fascicle of F: this manuscript contains unica as well as most of the conducti featured in the other sources. The analysis of the two-voice conducti of F reveals that, in addition to longer caudae at beginning and end of stanzas, around 70% of the two-part melismatic pieces feature smaller embellishments, which will be referred to as “internal caudae”. Although such structurally important melismas have received little attention by modern scholars when describing flourished conducti, an analysis of these sections will show that internal caudae have a vital structural function in the conductus, which, once understood, could influence our notions of how to transcribe these works. In order to clarify the function of all caudae, in the forthcoming analysis I will divide them into three types, which I used for my study (Figure 2.1). conductiにおけるcandaeの使用法を記述するために、レパートリーの形態を調査した。したがって、すべての2声のconductiマクロ構造や、特にメリスマへの作曲的アプローチを研究した。この研究の第1段階では、「中央」の資料に特徴的なconductiの研究、すなわちパリにおける編纂で、ノートルダム楽派の影響を受けて写譜された4つの主要な写本、:F、W1、W2、Ma.に関しての研究である。 「中央」のレパートリーを詳しく説明するために、F写本の第7冊子中の130の2声conductiに焦点を当てた分析が行われた。この写本には、他の資料でも含まれている多くのconductiだけでなくunica(この写本のみにしかない作品)が含まれている。 F写本の2声のconductiを分析すると、スタンザの始まりと終わりの長いcaudaeに加えて、2声のメリスマ的作品のうちの約70%が、より小さな装飾を特徴とすることが明らかになり、これは「internal caudae」と呼ばれる。このような構造的に重要なメリスマは、繁栄したconductiを記述する際には現代の学者からはほとんど関心が支払われていないが、これらのセクションの分析は、internal caudaeがconductusに不可欠な構造的機能を有することを示している。すべてのcaudaeの機能を明らかにするために、今後の分析では、conductusのcaudaeを以下のような3つのタイプに分けて考えたい。(図2.1)。  “Framing caudae” are placed at key-points of the poetic text . i.e. first and last words of each stanza. Therefore, according to their position, these will be referred to as “initial” or “terminal” caudae. Their function lies in emphasising the opening and ending of the stanzas, basically turning points, according to the common musicological acceptation of the term. Regardless of the poem, whatever word is at the end of the piece, there will be a cauda. The framing caudae tend to be quite long when compared to the internal caudae, and because of their placement, often have a more structural and architectural function.10 Internal caudae are instead variable in length, from few ordines to many phrases. It is in the second group . internal caudae . where we see the composer as poetic interpreter, as these melismas are strategically placed to interact actively with the text, its structure and meaning. "framing caudae"が詩のテキストのキーポイントに置かれる。 すなわち、各スタンザの最初と最後の言葉である。 従って、それらの位置に応じて、これらは“initial”または“terminal”のcaudaeと呼ばれる。 その機能は、共通の音楽学的な同意に基づいて、スタンザの冒頭と終了部位を強調することにある。 詩の内容にかかわらず、言葉の最後にはcaudaがある。 framing caudaeは、internal caudae,と比較してかなり長い傾向があり、その配置のために、構造的、構築的な機能を持つことが多い。internal caudaeの長さは、いくつかのordinesから多くのフレーズまで、可変的である。 internal caudaeは、我々が作曲家を詩の解釈者とみなす第2のグル―プであり、これらのメリスマは、テキストを、その構造や意味あいにおいて積極的に相互作用するために戦略的に配置される。 Internal caudae can emphasise the metrical structure of the poem, underline rhymes or symmetries, counterbalance music between two sections connected in some way, highlight consonances and assonances, or even underscore syllables and words repetitions.11 Some very short internal caudae (hereafter referred to as micro-caudae) are often used to highlight linkages between parts of the text, e.g. through rhymes or assonances. These micro-caudae are short enough so they do not interrupt the textual flow. They always count at least two separate neumes and rarely exceed six perfections in length. internal caudaeは、詩の韻律的構造、裏打ちされた韻や対称性、何らかの方法で結ばれた2つのセクション間のバランスのとれた音楽、協和音程や類韻の強調、さらには音節や言葉の繰り返しを強調することができる。 short internal caudae(hereafter referred to as micro-caudae)は、韻や類韻によってテキストの部分間のリンケージを強調するためによく使用される。 これらのmicro-caudaeは十分に短く、テキストの流れを妨げない。 彼らは常に少なくとも2つの別々のネウマであり、めったに6perfectionsを超えない。 2.1.1. The cases of In rosa vernat lilium and Ista dies celebrari <In rosa vernat lilium > In general, we need to be familiar with poetic structure, meaning of the text, and setting (cum or sine littera) of all conducti in order to understand their organization. The conductus In rosa vernat lilium will now be used to illustrate the various functions of caudae. Table 2.1 gives the text of the piece with its translation.12 In this and all following tables framing caudae are in bold and italicised; internal caudae are instead underlined. No remarkable discrepancies appear among the several sources that record this conductus.13 一般的には、詩の構造、テキストの意味、そしてそれらの機構を理解するためには、すべてのconductiの設定(cum or sine littera)を知っている必要がある。conductus In rosa vernat liliumは、caudaeの様々な機能を説明するために使用される。 Table 2.1は、そのテキストを示している。この表では、caudaeの枠組みは太字でイタリック体で示されている。 internal caudaeには下線が引かれている。 このconductusを記録しているいくつかの資料には目立った差異は見られない。13 13 F (271v-272v), W1 (125r (116r)-126r (117r)), Ma (52v-54v), as well as in GB-Ob Auct. 6 Q3.17 (1r) and Add. A. 44 (130r). Syllables Text 8pp In rosa vernat lilium, 7p Flos in flore florescit 8pp Dum nata parit filium; 7p In tenebris lucescit 6pp Lux sine tenebris; 6pp In carnis latebris 7p Vera dies diescit 8pp Ex luna solis emicat 7p Radius elucescens; 8pp Mundanis solem indicat 7p Luna nunquam decrescens; 8pp Hic sol dum lune iungitur, 8pp Neuter eclipsim patitur, 7p Sed est plusquam nitescens 8pp In hiemali tempore 7p Ver vernat ultra morem; 8pp Dignum de digno corpore 7p Mater fudit odorem. 6pp O veris premium: 6pp Hiemis tedium 7p Ad verum florem In rosa vernat lilium is divided into 3 stanzas: the first one and the last one are metrically identical (8pp-7p-8pp-7p-6pp-6pp-7p), while the middle one differs slightly (8pp-7p-8pp-7p-8pp-8pp-7p). We might expect consistency in the placement of caudae, but such an expectation is not satisfied by the composer. Within this piece framing cauda placement is quite regular; they are set to the first and last accented syllables of each stanza. On the contrary internal caudae do not only work as mere structural pillars, they actively interact with the poem. In rosa vernat lilium は、3つのスタンザに分けられる。最初のものと最後のものは音律的に同一である(8pp-7p-8pp-7p-6pp-6pp-7p)が、中央のものはわずかに異なっている( 8pp-7p-8pp-7p-8pp-8pp-7p)。 caudaeの配置の一貫性が期待できるかもしれないが、そのような期待は作曲家によって満足されていない。 この作品の中で、caudaの配置はかなり規則的である。 それらは各節の最初と最後のアクセント付きの音節に設定されている。これに対して、internal caudaeは、単なる構造的な柱として働くだけでなく、積極的に詩と相互作用をする。 Music Example 2.1 gives a transcription of the three short caudae on the first, third and last syllables of the second line of the conductus. One of them, set to flore, represents an ideal example of a micro-cauda: it is only three perfections long, has no rests and does not interrupt the textual flow. Example 2.1 は、conductusの2行目の最初の音節、3番目の音節および最後の音節の3つの短いcaudaeを転写したものである。 floreに設定されたそれらの1つは、micro-cauda:の理想的な例である。3つのperfections long,なものであり、静止しておらず、テキストの流れを中断しない。  Exploiting these caudae, the composer plays with consonances between the words flos/flore/florescit (syllables flos-flo-scit). Furthermore, the syllable flo- is a reference to the last cauda of the piece (set to the word florem), which links the beginning and the end. Stanzas 2 and 3, despite their metrical discrepancies, present a symmetrical cauda setting. Both show an internal cauda on the penultimate syllable of the fourth line (on the words decrescens and odorem) that works as a sort of terminal cauda of the first part of the stanza, and on the first syllable of the fifth line (Hic and O), which as a consequence works as a melisma for the opening of the second part. In this way the composer links two stanzas originally characterised by different metrical structure. これらのcaudaeを利用して、作曲家はflos / flore / florescit(シラブルはflos-flo-scit)という単語の間で協和音で作曲をする。 さらに、シラブルflo-は作品の最後のcaudaへ言及(floremという単語に設定されている)しており、始まりと終わりをつないでいる。 スタンザ2と3は、その音律の不一致にもかかわらず、対称的なcaudaを置いている。 両方(スタンザ2と3)とも、そのスタンザの第1部の最後のcaudaの一種として働く第4行の最後から2番目のシラブル上のinternal cauda(decrescensとodoremという言葉にある)を示している。そして第5行(Hic と O)の最初のシラブルでは、第2部の冒頭のメリスマとして作用する。 このようにして、作曲家は当初、異なる音律構造によって特徴づけられた2つのスタンザを結びつける。 Further musical features links the stanzas of the piece. The word elucescens (second stanza) is consonant with ex, decrescens, nitescens (second stanza), and alliterates with florescit, and diescit (both first stanza). Such syllabic resemblances are evidenced through the setting of internal caudae. In stanza three flourished words assonate with each other thanks to the common vowel o (odorem, o, florem). Among other o-words enclosed in this stanza, the composer decides perhaps to emphasise the word odorem for its strong connections with the topic of the song, being more textually evocative of spring. With this example we can get an idea of one of the most common functions of caudae in the two-part conductus repertoire, underlining assonances and consonances. さらなる音楽的特徴は、作品のスタンザのリンクである。 elucescens(第2スタンザ)という語は、ex、decrescens、nitescens(第2スタンザ)という語と調和しており、florescitとdiecit(ともに第1スタンザ)と頭韻を踏んでいる。 そのようなシラビックな類似性は、internal caudaeを置くことによって証明される。 スタンザでは、3つの言葉が共通の母音o(odorem, o, florem).)のおかげでお互いに類韻する。 このスタンザ中の他のo単語の中で、作曲家は、歌のトピックとの強い関連性のために、テキストで春を喚起するよりも、歌のトピックとの強い関連のために単語odoremを強調しようとしている。 この例では、2声部 conductusレパートリーにおけるcaudaeの最も一般的な機能の1つとして、類韻と調和を強調している。 What In rosa vernat lilium brings out is the difference between framing and internal caudae. As we have seen, caudae placed at the beginning and at the end of the stanza have often a purely architectural function. They open and close the piece. Internal caudae have different . and often multiple . functions. In this case, some mirror the structural purpose of framing caudae: as these enclose whole stanzas, some internal caudae enclose smaller sections of the piece. Simultaneously, other emphasise key vowels and consonants. In rosa vernat liliumがもたらすものは、フレーム形成とinternal caudaeの違いである。 我々が見てきたように、スタンザの最初と最後に置かれたcaudaeは、しばしば純粋にアーキテクチャーな機能を持っている。 それらは作品を開始し、終止させるのだが、 internal caudaeは異なる。 そしてしばしば複数の機能を有している。 この場合、いくつかは、framing caudaeを構成する目的を反映している。これらは、スタンザ全体を囲むようにし、そしてinternal caudaeは作品のより小さな部分を囲んでいる。 同時に、他のものは鍵となる母音と子音を強調する。 <Ista Dies Celebrari> 聴いてみる Composed for the Christmas season, Ista Dies Celebrari14 represents one of the most fascinating achievements of the school of Notre Dame. The poem is divided into seven stanzas: tercets for stanzas one, two and six, quatrains for stanzas three, five and seven, while the central fourth stanza is made of six lines. All the lines are of eight syllables, except for the last of the tercets, which is of seven syllables. Stanzas four and five are more irregular, since all their lines are of four syllables except for the last of stanza five, which is again of seven syllables. クリスマスシーズンのために構成されたIsta Dies Celebrariは、ノートルダム楽派の最も魅力的な作品の一つである。 詩は7つのスタンザに分かれている。第1、2,6、スタンザは3行連、第3、5、7スタンザは4行連で、中心の第4スタンザは6行である。7シラブルである3行連の最終行を除き、その他すべての行は8シラブルから成っている。第4,5スタンザは不規則である。これらのすべての行は、再度7シラブルとなる第5スタンザの最後を除き、4シラブルであるためである。  The macrostructure of this conductus is characterised by the presence of strophic tenors, each recurring twice (see Tenor column in Table 2.2). The tenor scheme is: a-ab- c-c’-d-b, however repetitions often record variants, furthermore framing caudae seem to follow the repetition less faithfully. この conductusのマクロ構造は、有節的なテノールが存在することを特徴とし、それぞれが2回繰り返される(Table 2.2のテノール欄を参照)。 テノール・スキームは、a-abc-c'-d-bであるが、反復はしばしばvariantsをも示す。さらに、framing caudaeは、あまり忠実に繰り返されないようである。 Relatively long caudae are placed as expected at the end of each stanza (bold and italic in Table 2.2). In the tercets they are on omnia, natalitia and attestatio; in the quatrains on hominis, contagio and Domino; in the sestet on constantia. In most stanzas the cauda is on the last syllable of the line; however, in stanzas three and seven (the most elaborate quatrains), the final melisma occurs on the antepenultimate syllable, leaving space for a concluding punctus organi.15 All the remaining melismas are very small, most of them are clear examples of micro-caudae. 相対的に長い caudaeは、各スタンザの終わりに期待通りに配置される(太字+イタリック体 in Table 2.2)。 3行連では、それらはomnia、natalitiaとattestatioにある。4行連ではhominis, contagio、 Dominoに、6行連ではconstantiaにある。 ほとんどのスタンザでは、constantiaは行の最後のシラブルにある。 しかし、スタンザ3と7(最も精巧な4行連)では、最終的なメリスマは、antepenultimateのシラブルに現れ、最終的なpunctus organi.のためのスペースを残す。残りのすべてのメリスマは非常に小さく、そのほとんどはmicro-caudaeの明確な例である 。 Let’s examine the piece Ista dies celebrari in more detail, starting from the firststanza. This tercet has a cauda on the last vowel (a of the word Omnia), and also has two smaller melismas: a relatively lengthy micro-cauda on the syllable -ri (celebrari) and a shorter one on the penultimate syllable of the second line on the syllable -ma (word amari). One might wonder why the micro-cauda is set to the seventh syllable on -ma-, rather than to the eighth and last syllable of the line on -ri. Ista dies celebrariの精査を、第1スタンザから始めよう。 Istaがfirststandから始まってより詳細にセレナーリが死ぬ作品を見てみましょう。 このタケートは、最後の母音(オムニア語の一節)に尾を持ち、さらに2つの小さなメリスニズムを持っています:音節上の比較的長い小尾骨 - 二番目の行の最後から二番目の音節の短い子音 音節上の - マ(word amari)。 なぜ、マイクロカウダが-riの8番目と最後の音節ではなく、-ma-の7番目の音節に設定されているのだろうか。 A reasonable answer could be that the line is paroxytonic, consequently the melisma would simply underline the last accent. But then the previous melisma (celebrari) would no more be justified, as set to the last syllable rather than on the last accented syllable of the line. A more likely explanation relates to other metrical characteristics. Indeed, breaking the line of poetry on the seventh syllable (rather than on the eighth), the micro-cauda affects the regular rhythm of the cum littera and gives life to a 7+1 syllable-line. Such fluctuation between seven and eight syllables, such an ambiguity in the meter of the poem, creates a flexible interpretation of the prosody. The middle line acts as a sort of connector between the first line, of eight syllables, and the third one, of seven. 合理的な答えは、行がparoxytonic(最後から二番目の音節に、強勢か鋭アクセントがある)であることであり、その結果、メリスマは最後のアクセントを強調するだけである。 しかし、それまでのメリニズム(celebrari)は、最後のアクセント付き音節ではなく、最後の音節に設定されても、それ以上正当化されることはない。 もっと可能性の高い説明は、他の音律な特徴に関係している。 実際、第7シラブル(8番目ではなく)で詩の行を崩すと、micro-caudaはcum litteraの規則的なリズムに影響を与え、7 + 1シラブル行に精彩を与える。 このような7シラブルと8シラブルとの間のゆらぎは、詩の音律におけるあいまいさのように、prosodyの柔軟な解釈を作り出す。 中間の行(第2行)は、8つのシラブルを持つ第1行と7つのシラブルを持つ第3行との間の一種のコネクタとして機能する。 The following stanza presents the same tenor a of the preceding stanza, with little variations that accompany the final cauda. This reveals a difference between internal and final caudae (that will also be confirmed in the analysis of the next stanzas). Indeed, in a song where musical patterns are strophically repeated, an internal cauda presents no variations in the tenor, as it happens throughout the rest of the cum littera section. On the contrary, the final cauda (with its different function) may present variations in length, pitches and rhythm. Compared to the previous stanza, both framing caudae and internal caudae are proportionally in the same place, and of the same length; this time on elaboret, honoret, and natalitia. 第2スタンザは、前の節と同じテノールを使っている。final cauda.に付随するバリエーションはほとんどない。 これは、internal and final caudaeの間の差異を明らかにする(これは、次のスタンザの分析においても確認される)。 確かに、音楽のパターンが劇的に繰り返される歌では、internal caudaはテノールに変化を与えない。 反対に、(機能の異なる)final caudaは、長さ、ピッチおよびリズムに変化をもたらすことがある。 第1スタンザと比較して、framing caudae と internal caudaeは、elaboret、honoret、およびnatalitiaという語で、その長さ、場所は同じようになっている。 。  Stanzas 4 and 5, however apparently different, show similar characteristics. The tenor (c and c’) is almost identical . as far as the cum littera sections is concerned, after which we find some variations surrounding the final caudae. Magnalia has an internal consonance with the word constantia, where the larger cauda is set. The caudae on magnalia and constantia clearly divide the stanza into two sections of equal syllabic length. In the fifth stanza the music (tenor c’) we previously found on magna- (tenor c) is omitted (Music Example 2.2), thus we can consider the micro-cauda on cor placed proportionally in the position as the one on magnalia. An additional micro-cauda on the repetition of cor supplies further music to compensate the lack of syllables in the second line of the stanza, plus it underscores the assonance with the final cauda on the vowel o. 第4スタンザ4と第5スタンザは、明らかに異なっているが、同様の特性を示す。テノール(cとc ')はほぼ同一である。cum littra部分については、final caudaeを取り巻くいくつかの変化が見られる。 ((第4スタンザの)Magnaliaは、より大きなcaudaが設定されている。(第5スタンザの)constantiaと内部的には協和している。MagnaliaとConstantiaのcaudaは、スタンザを等しいシラブル長で2つのセクションに分ける。 第5スタンザでは、magna‐(tenor c)で見られる音楽(tenor c ')は省略されている(Music Example 2.2)ので、magnaliaの位置に比例して配置されたcor上でのmicro caudaを考えることができる。corの繰り返しに追加されたもう一つのcaudaは、スタンザの2行目のシラブルの不足(第4スタンザと比較して)を補うためにさらなるメリスマを供給する。さらに、母音oの最後のcaudaとの類韻を強調する。 Let’s now move to stanza 6. The line-lengths of this tercet return to the former regularity (8-8-7), but this time new music is introduced; in other words, there are no similarities to any other tenor passage within the piece. 次に第6スタンザに移る。この3行連の行の長さは、もともとの規則性(8-8-7) に戻っている。しかし、ここでは新たな音楽が導入されている。テノールは、この作品内には同じものはない。 Moving on to stanzas 3 and 7, their internal caudae fulfil a different function. As with the last few stanzas, here the tenor (indicated by b and b’ in Table 2.2) is repeated, although differences in the music . consistent from source to source . occur near the end. The micro-caudae on the syllable -nis (flaminis and corporis, second line in the both stanzas) subtly highlight a very distant rhyme. In addition, these micro-caudaemark the end of the first clause of their respective stanzas. 第3スタンザと第7スタンザに移る。それらのinternal caudaeは別の機能を果たしている。最後のいくつかのスタンザと同様に、ここではテノール(Table 2.2のbとb 'で示す)が繰り返されるが、音楽の違いは(あらゆる資料で一貫しているが)最後の近くに発生する。シラブル-nis(flaminis とcorporis、両方のスタンザの2行目)上のmicro caudaeは、非常に離れた韻を微妙に強調している。さらに、これらのmicro caudae は、それぞれのスタンザの最初のclauseの終わりを記している。  In the second part of the stanzas the internal caudae do not interact with textual features, but rather counterbalance quantity of music. The composer adds two embellishments on the first word of the last lines (purgavit and benedicamus). These melismas have similar tenor, but dissimilar melodic richness. The first is a standardmicro-cauda, the second presents a sequence of currentes that leads the piece to its ending climax, the terminal cauda on Domino. 第3,7スタンザの第2部では、internal caudaeは、テキスト的特徴と関係するのではなく、むしろ音楽のバランスをとる。作曲家は、最後の行の最初の単語(purgavitとbenedicamus)に2つの装飾を追加する。これらのメリスマは、同じようなテノールがついているが、メロディーが豊かではない。最初は標準的なmicro caudaeであり、2番目は、その最後のクライマックス、Dominoのterminal caudaにつながる一連の流れを示している。 To summarise: so far we have found several different functions undertaken by caudae. On the one hand framing caudae have mostly a purely structural function. On the other hand, internal caudae . of any length . may cover one or more roles; they can reflect the metrical structure of the poem, underline rhymes, counterbalance music between two sections in some way connected, highlight consonances and assonances, underline syllable or word repetitions. Internal caudae often engage much more activelywith the poem, and in some way transcend the mere ornamentation role of the music, which is characteristic of longer framing. Besides aesthetic discriminations, the presence of melismas at key points of the song (such as rhymes or consonances) might have had the practical use to aid the memory. 要約。これまでのところ、caudaeによって作られたいくつかの異なる機能が見つかっている。一方では、framing caudaeは、純粋に構造的な機能を有する。他方、internal caudaeは、任意の長さにおいて、1つ以上の役割をカバーすることができる。それらは、詩の音律的構造、強調韻、2つのセクション間のバランスのとれた音楽を何らかの形で結びつけ、協和音や類韻を強調したり、シラブルや単語の繰り返しを強調したりすることができる。internal caudaeはしばしば、詩とより積極的に関わっており、何らかの形で長めのframingの特徴である音楽の単なる装飾の役割を超越している。審美的な区別に加えて、曲の重要なポイント(韻や子音など)でのメリスマの存在は、記憶を助けるために実際に使用されたかもしれない。 The musical profile of the internal cauda also contrasts with the framing cauda. These framing caudae are usually quite long, they decorate the external boundaries ofthe piece, and they are detached from the syllabic musical stream by being in a new, differently designed and more complex style. A good example is the terminal cauda found on the Benedicamus Domino (Ista dies celebrari, stanza 7). That cauda would cover around 12% of the whole duration of the conductus. By contrast, an internal cauda is significantly shorter. It does not interrupt the textual flow in the same way, even though we tend to interpret the notation of the sine littera sections modally, in contrast to the freer interpretations of the cum littera music.17 minternal caudaeの音楽的側面もまた、framing caudaとは対照的である。これらのframing caudaeは、通常かなり長いものであり、作品の境界を飾るものであり、新しく異なってデザインされ、複雑なスタイルをとることによって、音楽の流れから切り離されている。その好例は、Benedicamus Domino(Ista die celebrari、第7スタンザ)で見られるterminal caudaである。そのcaudaはconductusの全長さの約12%をカバーするであろう。対照的に、internal caudaはかなり短くなっている。cum litteraの自由な解釈とは対照的に、sine litteraセクションの記譜をモード法で解釈する傾向があるにもかかわらず、同じようにテキストの流れを中断しない。 Finally, micro-caudae can have more than one function, and probably represent the most fascinating expression of compositional freedom within this repertoire. The composer may use them to create musical tension, or expectation for the climax of the piece, which often occurs at the end with a long terminal cauda. Micro-caudae also interact with the text, creating connections via assonances, consonances, alliterationsand rhymes. The ligature sequence is rarely complex or far from the simplestexpressions of the rhythmic mode: usually, the shorter the micro-cauda is, the clearer the mode appears, as in the case of flaminis (Music Example 2.3). 最後に、micro caudaeは複数の機能を持つことができ、おそらくこのレパートリー内で最も魅力的な表現の自由を表現する。作曲家は音楽的な緊張感を生み出すためにそれらを使うことができる。また、曲のクライマックスを期待することもある。また、micro caudaeはテキストと相互作用し、類韻、協和、頭韻、押韻を介してコネクションを形成する。連結符の流れは、まれに複雑であるか、またはリズムモードの最も単純な表現から遠く離れている:通常、micro caudaeが短いほど、flaminisの場合のようにモードが明瞭になる(訳注;第1モードが明瞭になる。Music Example 2.3)。  Furthermore, Ista dies celebrari shows that micro-caudae can be hard to identify at first sight, as sometimes no empty space is left on the parchment after the flourished syllable, as we see with corporis (Music Example 2.4). さらに、Ista dies celebrariは、一見しただけでは、micro caudaeを特定することが困難である。時には、florishなシラブルの後には、羊皮紙に空白が残されていないこともある。それは、corporisに見られる (Music Example 2.4)。  Where does the melisma actually start, and where does it end? The exampleabove might seem relatively clear in this sense (syllable -ris, b in the tenor and f in the duplum); however ambiguous situations are not uncommon as boundaries between syllabic and melismatic music can appear sometimes rather blurred. A representative example of this matter is the flourish on the word magnalia, fourth stanza, third line (cfr. Music Example 2.2). At first glance, we could consider the cauda as starting from the a in the tenor and the e (first note of the ligature) in the upper voice. On the other hand,looking at the music upon magna-, we might say that the pattern “three-note ligature plus two-note ligature” is already part of the melisma, which might lead us to say that the cauda begins on ma-, on the interval of the unison. In this specific case themeasured section seems to start on ma-, given the presence of the two silbenstriche, clearly marking the end of the syllabic section on the previous word amemus. メリスマはどこから始まり、どこで終わるのだろうか?上記の例は、この意味で比較的明確に見えるかもしれない(シラブル-ris ,テノールではシ音、duplumではファ音)。シラビックとメリスマの音楽の境界がむしろぼやけることがあるため、あいまいな状況は珍しくはない。この問題の代表例は、第4スタンザ、第3行(Music Example 2.2参照)にあるmagnaliaという言葉である。一見すると、テノールのラ音から始まり、上声部のミ音(連結符の最初の音符)から始まるとみなすことができる。一方、magna-の音楽を見てみると、「3拍子の連結符+ 2拍子の連結符」という(第1モードの)パターンはすでにメリスマに含まれていると言えるかもしれないが、ユニゾン(のド音)でcaudaはma- から始まっているように見える。この特定のケースでは、計量的部分は、ma-から始まっているように見え、2ヶ所のSilbenstricheがあり、前の語amemusのシラビックな部分の最後をはっきりと記している。  第4スタンザ、第3行(Music Example 2.2参照)にあるmagnaliaという言葉の部分 |