| The Two-Part

Conductus: Morphology, Dating and Authorship�P�O |

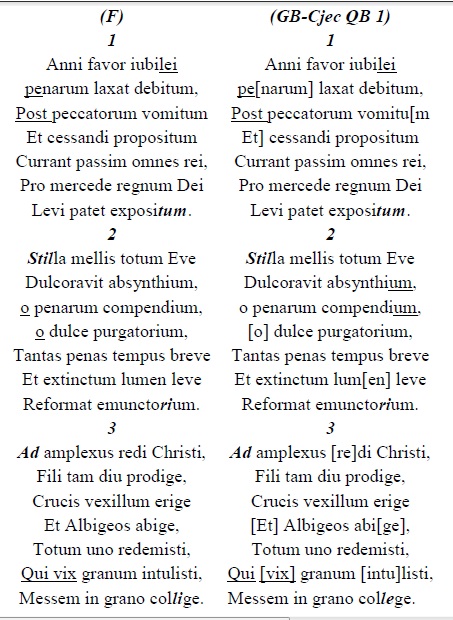

| The Two-Part Conductus: Morphology, Dating and Authorship�P�O by Jacopo Mazzeo ����9�i��1�X�Q�`�Q�P�P�j 3.4. Crusades and Relics The crusades were relatively common themes in the music of the Middle Ages, and some musicians wrote of their direct experience of the facts.79 The genre of the conductus was no exception: a relatively large group of conducti on this theme embodies a fascinating, yet challenging, source of information to date the repertory.80 �\���R�͒����̉��y�ł͔�r�I���ʂ̃e�[�}�ł���A�ꕔ�̉��y�Ƃ͎����ڑ̌������Ə����Ă���B.conductus�̃W����������O�ł͂Ȃ��B���̃e�[�}�ɂ�����conducti�̔�r�I��K�͂ȃO���[�v�͖��͓I�Ȓ���I�ȁA���p�[�g���[�̓��t���̎�������������B Of particular interest is the vocabulary of these songs, for instance the characteristic use of the word iubileus (jubilee). The modern acceptance of this word came about in the year 1300 by decision of Pope Boniface VIII. In his bull Antiquorum fida relatio Boniface VIII declares that he grants remissions and indulgences for sins, which would be obtained by visiting Rome.81 It is certain that this is the first Jubilee in a modern sense of which we have any record, but it is also assured that practices of redemptiones were already common as far back as the eighth century, and that the concept of indulgence was already strongly connected to that of the pilgrimage to Rome well before the first official jubilee in 1300.82 ���ɋ����[���̂́A�����̉̂̌�b�A�Ⴆ��iubileus�ijubilee�j�Ƃ������t�̓����I�Ȏg�p�ł���B���̌��t�̋ߑ�I�Ȏ����1300�N���A�{�j�t�@�`�E�X8���̌���ɂ���ċN�������B�ނُ̏�Antiquorum fida relatio �ŁA�{�j�t�@�`�E�X8���́A���[�}��K�₷�邱�Ƃɂ���ē�����ł��낤�߂̊����Ɗ��e��F�߂Ă���Ɛ錾���Ă���B����͌���I�ȈӖ��ł̍ŏ��̋L�O�Ղł��邱�Ƃ͊m���ł��邪�A�܍߂̎��H��8���I�ɑk���Ă��łɈ�ʓI�ł���A���e�̊T�O�͂��ł�1300�N�̍ŏ��̋L�O�Ղ̑O�ɁA���[�}�ւ̏���̊T�O�Ƌ������т��Ă������Ƃ��킩���Ă���B The plenary indulgence was granted for the first time to the crusaders in 1095 by Pope Urban II, and was later extended to their wives, funders, preachers, and finally to those who fought against heretics and enemies of the Church in general.83 However, before the bull Antiquorum fida relatio of 1300, poetical references to the jubilee were likely to imply a pure biblical understanding of the word, in either a literal or metaphorical sense. In the year of the biblical jubilee slaves and prisoners would be freed and debts would be forgiven.84 �S�̓I�Ȋ��e�́A���cUrban2���ɂ��1095�N�̏\���R�ɏ��߂ė^�����A���̌�A�ނ�̍ȁA�����ҁA�����ҁA�����čŏI�I�ɋ���ْ̈[�ƓG�Ɛ�����l�X�Ɋg�傳�ꂽ�B1300�N�ُ̏�Antiquorum fida relatio�ȑO�ł́A�L�O�Ղւ̎��I�Ȍ��t�́A�����ʂ�܂��͔�g�I�ȈӖ��ŁA�P��̏����Ȑ����I�ȗ������Î�����\���������B�����̋L�O���̔N�ɁA�z��Ǝ��l�͉������A�؋��͖_�����ƂȂ������낤�B During the Second Crusade (1145-1149), under the influence of Bernard of Clairvaux�fs writings, the concept of iubileus becomes closer to the one that we find in the conductus repertory. In his letters, Bernard talks about an annus remissionis, or even annus vere iubileus.85 In his call for the crusade in 1146, directed more to the clergy and the lay people rather than the sovereigns, Bernard equates the recapture of the Holy Land to the biblical jubilee year of the Old Testament, thus giving to the crusade a sort of expiatory moral acceptance.86 Whether this was the first time the concept was used for crusading propaganda or not, it is likely that the term would have carried those associations for the next generation of crusaders. ��\���R�i1145-1149�j�̊ԁABernard of Clairvaux�̒���̉e�����āAiubileus�̊T�O�́A��X��conductus�̃��p�[�g���[���Ɍ��o���T�O�ɋ߂Â��Ă����B�ނ̎莆�̒��ŁABernard�́Aannus remissionis,�A���邢�͂���ɂ�annus vere iubileus�ɂ��Č���Ă���B 1146�N�̏\���R�̌Ăт����ł́A����ł͂Ȃ����E�҂⏎���Ɍ����Ă����Ȃ�ꂽ�BBernard�͐��n�̕����Ƌ����̐����I�L�O�Ղi�Ɉ����A�\���R�ɁA�����I���ӂ�^�����B���̊T�O���\���R�̂��߂̃v���p�K���_�Ɏg��ꂽ�̂����߂Ăł��������ۂ��͂Ƃ������A���̌��t�����̐���̏\���R�Ɗ֘A�������Ƃ͂��蓾�邱�Ƃł���B ��Anni favor iubilei���iF�ʖ{347v~ ML�R p33) The only two-voice conductus that has been dated according to its relation to the crusades is Anni favor iubilei. The song seems to be referring to the call to crusade against the Albigensians in 1209 . a war that continued until 1229, when the Treaty of Paris was signed. Anderson favours the earlier years of the conflict rather than later, while Payne proposes instead the year just before the beginning of the crusade itself . 1208.87 A closer look at the text of the song reveals which of the two hypotheses is to be preferred. In fact, there is an appeal to a specific person enclosed in the first four lines of the third stanza (Table 3.13).88 It is true, as Anderson asserts, that those lines recall the parable of the �gprodigal son�h (Luke 15:11-32).89 However, it seems that the author of the poem went further, metaphorically referring to Raymond VI, Count of Toulouse (1156-1222).90 The Count of Toulouse had a dispute with the papal legate Pierre de Castelnau, who was sent by Pope Innocent III to address Raymond�fs allowance for the practice of Catharism. The assassination of the papal legate on the 15th of January 1208 led to Raymond�fs excommunication, which was lifted when Raymond humbled himself before the Pope in 1209.91 It is this very episode that the author of Anni favor iubilei might be referring to, as a consequence we can propose the late 1209 as a suitable date for the composition of the song. �\���R�Ƃ̊W�ɂ����dating���ꂽ�B���2����conductus��Anni favor iubilei�ł���B���̋Ȃ́A1209�N�́A�A���r�W���A�l�ɑ���\���R�i�p���ł̏���ꂽ1229�N�܂ő������j�̌Ăт������w���Ă���悤�ł���BAnderson�́A�����̂��Ƃ������O�ł̂��Ƃł͂Ȃ����Ǝ咣���APayne�͏\���R���̂̎n�܂�̒��O��1208�N���Ă��Ă���B�Ȃ̃e�L�X�g���ڂ������Ă݂�ƁA2�̉����̂ǂ����D�悳���ׂ��邩��������B���ہA��3�X�^���U(Table 3.13)�̍ŏ���4�s���Ŏ��グ��ꂽ����̐l�ւ̑i���iReturn to Christ�fs embrace, o son, for so long wasteful; raise up the standard of the cross and drive out the Albigenses�j������BAnderson���咣����悤�ɁA�����̍s�ł́u�������q�v�̋��b���v���N�����͎̂����ł���B�������A���̍�҂́A�B�g�I�ɁAToulouse�̔��݂ł���Raymond6���Ɍ��y���Ă���BToulouse���݂͋��c�C�m�Z���g3���ɂ���Ĕh������A�J�^���h�̎��H�Ɏ��g��ł���Raymond�̐��s�Ɏ��g���c���gPierre de Castelnau�Ƃ̘_���������B 1208�N1��15���̋��c���g�̈ÎE�́ARaymond�̔j��ɂȂ������B����́ARaymond��1209�N�ɋ��c�̑O�Ŏ��g��ڂ��߂������̂��Ƃł���B����́AAnni favor iubili�̍�҂��܂��Ɍ��y�������ƂŁA���ɃG�s�\�[�h�I�Ȃ��Ƃł���B ���̌��ʁA��X�́A1209�N�㔼�̎������A��Ȃ̓��t�Ƃ��Ē�Ă��邱�Ƃ��ł���B Table 3.14 - Anni favor iubilei  The poem of Anni favor iubilei is rather irregular. The first two stanzas alternate lines of eight paroxytonic syllables with proparoxytonic ones, following the scheme: 8p-8pp-8pp-8pp-8p-8p-8pp; while the last stanza is composed of seven eightparoxytonic-syllable lines. The musical style is highly melismatic, becoming more complex and elaborate towards the end. Short internal caudae are, in some cases, spread over more than one syllable, or even word. Although the fragmentary source shows several lacunae, the comparison of the testimonies of this piece show no major discrepancies.92 Anni favor iubilei�̎��͂ނ���s�K���ł���B�ŏ���2�̃X�^���U�́A8p-8pp-8pp-8pp-8p-8p-8pp�̃X�L�[���ɏ]���Aproparoxytonic�I�ȃV���u��������8paroxytonic�V���u���̍s�����݂ɌJ��Ԃ��B�Ō�̃X�^���U��7��8paroxytonic�V���u���s�ō\������Ă���B���̉��y�`���͍��x�Ƀ����X�}�I�ł���A�I�~�Ɍ������āA��蕡�G�A�I�k�ɂȂ��Ă���B�Z��internal caudae�͂ЂƂȏ�̃V���u���A���邢�͒P��S�̂ɂ����g�債�Ă���B�f�ГI�Ȏ����͂������̉��_�����邪�A���̍�i��testimonies�̔�r�͑傫�Ȗ����͎����Ȃ��B The conductus is undoubtedly representative of the developments of the genre after the turn of the twelfth century, with several caudae, and their apparent indiscriminate placement within the piece. Longer caudae are clearly modal, and in two out of three cases terminal caudae culminate with puncti organi, of which high concentration within the song makes the absence of a final punctus organi rather an anomalous feature. In fact, musical patterns similar to puncti organi are present throughout the whole piece, and sometimes introduce final caudae (e.g. reformat, end of the second stanza, Figure 3.12). Towards the final part of the song, the confluence of such patterns becomes particularly noteworthy and makes the rhythm problematic todecode (Figure 3.13). conductus�́A��������caudae��A�����̍�i���ł̂��̖����ʂȐU��܂��ɂ���āA�ԈႢ�Ȃ��A12���I����13���I�ɂ����Ă̐��I�̋��ڌ�ɔ��W��������̑�\�ł���B����caudae�͖��炩�Ƀ��[�_���ł���A3�̂���2�ł�terminal caudae��puncti organi�ƂƂ��ɒ��_�ɒB���Ă���B�̂̒��ł̂��̍��p�x�ȏo���́A�ُ�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�ނ���ŏI�I��punctus organi�̌��@�ƂȂ��Ă���B�����Apuncti organi�Ɠ��l�̉��y�p�^�[���͍�i�S�̂ɑ��݂��A���ɂ�final caudae�ireformat,��Q�X�^���U�̍Ō�@Figure3.12)�����Ƃ�����B�̂̍ŏI�����Ɍ������āA���������p�^�[���̍����́A���ɉ��l������̂ƂȂ�A��ǂ��ׂ����Y���̖������o�� (Figure 3.13)�B  Figure 3.12 - F (348r). Patterns of Currentes on reformat, end of the Second Stanza.  Figure 3.13 - F (348v). Agglomerate of Currentes Patterns, Third Stanza. ��Adest annus iubileus�� A further conductus that seems to exploit the crusades�f acceptance of the jubilee is Adest annus iubileus. This piece seems similar in both prosody and music style to theprevious song, yet in this case no dates of composition have been hypothesised. The poem contains no strong references that would allow a clear identification to any historical figure or event. On the other hand, it surely refers to a crusade; the first stanza (Table 3.15) makes clear use of the same understanding of jubilee found in Anni favor iubilei, described unmistakably through the words et mundatur homo reus ab antique crimine (and the sinful man is cleansed from his original sin). �L�O�Ղ̏\���R�̎���W����������Ȃ�conductus�́AAdest annus iubileus�ł���B���̍�i�́A�C���Ɖ��y�X�^�C���̗����őO�̋ȂƎ��Ă���悤�ł��邪�A������ł́A��Ȃ̓��t�͉��肳��Ă��Ȃ��B���̎��ɂ́A�ߋ��̐l����o�����m�Ɏ��ʂł���悤�Ȃ��̂͊܂܂�Ă��Ȃ����A����ł́A�m���ɏ\���R��ސ������Ă���B�ŏ��̃X�^���U(Table 3.15) �́AConductus Anni favor iubilei�ɂ����Č����Aet mundatur homo reus ab antique crimine (and the sinful man is cleansed from his original sin).�Ƃ������t��ʂ��ă~�X�Ȃ��L�q���ꂽjubilee�Ɠ��������̏�ɂ����p�𖾂炩�ɂ��Ă���B

As both the poem�fs language and the musical design seem to resemble that of Anni favour iubilei (for instance its several melismas enriching the internal portions of the text), I would be inclined to suggest a proximal date of composition (c.1209). I believe it is unlikely that this piece was composed at a later stage of the Albigensian Crusade (which ended in 1229): the presence of terminal caudae that clearly demarcate the end of each stanza, all followed by puncti organi, is not a common feature of late conductus composition. ���̌��t�Ɖ��y�̃f�U�C���̗�����Anni favor iubilei�i�Ⴆ�A�e�L�X�g�̓���������L���ɂ��邢������melismas�j�̂���Ɏ��Ă���̂ŁA���͍�Ȃ̂��悻�̓��t����������1209�N�ƒ�Ă��悤�Ǝv���B���́A���̍�i�́A1229�N�ɏI������A���r�W�����\���R�̌�̒i�K�ō�Ȃ���Ă���Ƃ͎v���Ȃ��F�e�߂̏I���m�ɉ�肷��terminal caudae�̑��݂́A���ׂĂ�puncti organi�ɂ���ď]���邪�A�����condctus�̋��ʂ̓����ł͂Ȃ��B

��O crux ave spes unica�� O crux ave spes unica might also contain a reference to the crusades, as its final stanza once again features the same �giubileus formula�h found in the previous songs (Table 3.16). O crux ave spes unica could therefore refer again to the crusade against the Albigensians, and consequently be composed in its early years (c.1209).93 O crux ave spes unica�ɂ́A�O��̋ȂƓ��� "iubileus �莮"���Ăѓo�ꂷ�邽�߁A�\���R�ւ̌��y���܂܂�Ă��邩������Ȃ�(Table 3.16)�B O crux ave spes unica�̓A���r�W�����\���R�ɍĂь��y���邱�Ƃ��ł��A���̌��ʁA1209�N���̑����N��ɍ�Ȃ��ꂽ�B O crux ave spes unica resembles the design of the previous song also in musical terms, with terminal caudae at the end of each stanza, puncti organi closing all of them, and abundant internal melismas. This element would confirm that the conductus was composed in the first years of the thirteenth century. O crux ave spes unica�́A���y�I�p��ɂ����āA���邢�͂��ꂼ��̃X�^���U�̏I����terminal caudae�ƂƂ��ɁApuncti organi�����ꂼ�����߁A���邢�͑����̓����I�����X�}�ɂ���āA�O��̉̂̃f�U�C���ɗގ����Ă���B���̗v�f�́A13���I�̍ŏ��̔N�ɂ���conductus����Ȃ��ꂽ���Ƃ��m�F����B

��Clavus pungens acumine�� Leaving the crusades, �grelics�h are a further very common contemporary theme. The last two-voice datable conductus, Clavus pungens acumine, appears to be a hymn in praise of the Holy Nails, some of the most venerated relics in Christendom, being the nails with which Christ was crucified. The song, with its poem by Philip the Chancellor, was probably written in occasion of the recovery of one of the Nails in the year 1233 at the Cathedral of Saint Denis.94 ���ɏ\���R�𗣂�Č���ƁA�u�╨�v�͓����̃e�[�}�Ƃ��Ĕ��Ɉ�ʓI�ł���B�Ō��2����datable conductus�@Clavus pungens acumine�́AHoly Nail�̏̎^��hymn�Ƃ��ďo������B����́A�L���X�g�����E�ɂ����čł����ꂽ�╨�̂����̂������ł���A�L���X�g���\���˂ɉ˂���ꂽ���̒܂ł���BPhilip the Chancellor�ɂ�鎍���L�^�������̉̂́A�����炭1233�N��Saint Denis�吹����Nail�̉̋@��ɏ����ꂽ���̂ł������B The poetic structure is consistent, with five eight-line stanzas of proparoxytonic eight-syllable lines (Table 3.17). Nevertheless, the music seems not to follow such a textual regularity, as the piece is partially strophic and partially through-composed. The first four stanzas share two melodies only, and thus are a strophic pair: the first melody sets stanzas 1 and 2, while the second to stanzas 3 and 4. A further stanza however (5), exploits new melodic material. Such a peculiar structure is evident from the analysis of the testimony of F-Pn fr. 146 (5r). ���I�\���͈�т��Ă���Aproparoxytonic��8�V���u���s��5��8�s�X�^���U(Table 3.17)�ł���B����ɂ�������炸�A�Ȃ͕����I�ɗL�ߓI�ŕ����I�ɒʍ�I�ł��邽�߁A���̂悤�ȃe�L�X�g�̋K�����ɏ]��Ȃ��悤�ł���B�ŏ���4�̃X�^���U��2�̃����f�B�[���������L���Ă��邽�߁A�L�ߓI�ȃy�A�ł���B�ŏ��̃����f�B�[�̓X�^���U1��2��ݒ肵�A2�ڂ̓X�^���U3��4�ɐݒ肵�܂��B�������A����Ȃ��T�X�^���U�͐V���������f�B�f�ނ��g�p���Ă���B���̂悤�ȓ��قȍ\���́AF-Pn fr. 146 (5r).Clavus pungens acumine�̏،��̕��͂��疾�炩�ł���B  Stanzas 2 and 4, presented as text-only, follow respectively stanzas 1 and 3 on the page. The codex F (358r-358v), on the other hand, records music and text for stanzas 1, 3 and 5 only, de facto discarding part of the music material. Although it is quite common in F to find strophic conducti copied without the full text of the poem (it often looks like the copyist was more concerned with the transmission of the musical material, rather than the text), the complete neglect of a whole section of music is indeed quite rare. �e�L�X�g�݂̂ŕ\��������Q�C�S�X�^���U�́A�y�[�W��̑�1�A3�̃X�^���U�ɂ��ꂼ��]���B����AF�ʖ{�i358r-358v�@ML3 p54�j�́A��P�A�R�A�T�X�^���U�̉��y�ƃe�L�X�g�݂̂��L�^���A������A���y�f�ނ̈ꕔ��j�����Ă����i�G��Q�C�S�X�^���U�̃e�L�X�g�����̎ʖ{�ɂ͂Ȃ��j�B�t���e�L�X�g�ł͂Ȃ������ʕ������L�ߓI��conductus��F�ʖ{�ł悭�����邪�i���L���e�L�X�g�ł͂Ȃ��A���y�̑f�ނ̓`�B�ɂ��傫�ȊS�������Ă����悤�Ɍ�����j�A�Z�N�V�����S�̂����S�ɖ������鉹�y�͖{���ɂ܂�ł���B The fifth stanza (that with new music material) consists of two sections clearly divided by the internal cauda on vos, introduced by a capital letter in the manuscript F. Given its peculiar musical design, different to the rest of the song, it is possible that stanza 5 was intended as a refrain, to be sung possibly after each stanza. ��5�X�^���U�i�V�������y�f�ނ��܂ށj�́A�ʖ{�ɂ����đ啶���œ������ꂽvos���internal cauda�ɂ���Ė��m�ɕ������ꂽ2�̕�������\������Ă���B�Ȃ̎c��̕����Ƃ͈Ⴄ�Ɠ��̉��y�f�U�C�����l����A���̑�T�X�^���U�́A�����炭�͂��ꂼ��̃X�^���U�̂��Ƃʼn̂���悤�ɁArefrain�Ƃ��ĈӐ}����Ă����B Moving from the first pair of stanzas (1 and 3) to the second (2 and 4), the musical quality of the song is subject to a striking metamorphosis. Stanza 1 and 3 begin with a long initial cauda, followed by a strictly syllabic cum littera section that becomes slightly more elaborate towards the final melisma. The initial cauda of the other pair of stanzas (2 and 4) resembles the precedent, but the music that follows is never strictly syllabic. On the contrary it recalls at all stages stanzas 1 and 3�fs final section, with frequent more-than-one-note ligatures, and numerous micro-caudae marking the closure of the lines. The music set to the cum littera of the last stanza, returns to the former syllabic style, while in the meantime length and frequency of the caudae increase. ��P�X�^���U�Ƒ�Q�X�^���U�̃y�A�̎��ɁA��R�A�S�X�^���U�����Ă݂�ƁA�A���̉̂̉��y�I�����͒������ό`���Ă���B��P�X�^���U�Ƒ�Q�X�^���U�́A����initial cauda�Ŏn�܂�A�ŏI�̃����X�}�Ɍ������Ă��I�ɂȂ錵���ɃV���r�b�N��cum littera�����ɏ]����B��R�A�S�X�^���U�ō\�������y�A��initial cauda�͑O�̃X�^���U�̃y�A�Ɏ��Ă��邪�A�������y�͌����Č����ɃV���r�b�N�ł͂Ȃ��B�t�ɁA����́A������i�K�ŁA��P�A�Q�X�^���U�̍Ō�̕����A�p�ɂɋN����P�����ȏ�̘A�����A�s����鑽����micro-caudae���ĂыN�����B�Ō�̃X�^���U��cum littera�ɐݒ肳�ꂽ���y�͑O�̃V���r�b�N�l���ɖ߂�A������̊ԁAcaudae�̒�����p�x�͑�������B 3.5. Other Datable Conducti Only a few unica recorded in sources other than F, W1, W2 and Ma have been the subjects of attempts at dating. This is the case for the songs featured in a late source of the repertoire: the so-called �gSt Victor Manuscript�h (hereafter F-Pn lat. 15139).95 This manuscript has received particular attention by scholars; together with the edition of its music, studies on this source have especially been interested in the discussion of �gcentral/peripheral�h or �gearly/late�h repertoire.96 Studies on F-Pn lat. 15139 have mainly shown that its songs, despite their apparent late date, would not postdate the �gcentral�h corpus. On the contrary they might only represent the reception of the genre in a �gperipheral�h geographical area, during a later period of its diffusion. Specifically, F-Pn lat. 15139 contains ten two-part conducti (Table 3.18) that were first considered being all written within a relatively short span of time, between 1244 and 1248.97 F�AW1�AW2�AMa�ȊO�̎����ɋL�^���ꂽ������unica�݂̂��Adating�̎��݂̑ΏۂƂȂ��Ă���B ����́A����̎����ŁA������ "St Victor �ʖ{"�i�ȉ��ASt.V�ʖ{�j�ł���B���̎ʖ{�͊w�҂����ɂ���ē��ɒ��ڂ���Ă���B ���̉��y�̌����́A���ɉ��y�̕ҏW�ƂƂ��ɁA�u����/�n���v���p�[�g���[��u����/����v���p�[�g���[�̋c�_�ɓ��ɊS���W�܂��Ă���BSt.V�ʖ{�ɂ��Ă̌����́A��ɁA���̉̂����炩�ɂ�����̓��t�̂��̂ł���ɂ�������炸�A�u�����v�̍�i�̓��t����ɂȂ��Ă��Ȃ��i�G��ȔN�Ǝʖ{�ւ̌f�ڔN���������������j���Ƃ������Ă����B ����ǂ��납�A�����́A����̊��Ԃ̊g�U�̊ԂɁA�u���Ӂv�̒n���I�̈�ɂ����邱�̕���̎�e��\���ɉ߂��Ȃ��̂�������Ȃ��B���ɁASt.V�ʖ{�́A1244�N����1248�N�Ƃ�����r�I�Z�����ԓ��ɏ����ꂽ�ƍl������P�O�Ȃ̂Q��conducti���܂�ł���B  �@�@�@�@269r-270v �@�@�@�@�@�@�@Transfretasse legitur The marine allusions, quite common within this manuscript, seemed indeed to�@recall the Sixth Crusade, and specifically the year 1248, when Louis IX weighed anchor�@and sailed towards Egypt.98 Ethel Thurston, in his facsimile edition of the manuscript,�@confirms a late provenance of the source (last quarter of the thirteenth century)�@according to Friedrich Ludwig. Thurston however suggests that the conducti were�@almost all composed within the first decades of the century, but at least two of them�@were written later, during the reign of Louis IX of France (1226-1270).99 ���̎ʖ{�̒��ł͂��Ȃ��ʓI�ȊC�m�̌����́A����1248�N�Ƀ��C�X�����d�𑪂�A�G�W�v�g�Ɍ����čq�C�������ɁA��U��\���R���ĂыN�������BEthel Thurston�́AFriedrich Ludwig�ɏ]���A�����̂�����̊������m�M���Ă���i�P�R���I�̍Ō�̎l�����I�j�B�������AThurston�́Aconducti���قƂ�ǂ��ׂĂP�R���I�̍ŏ��̐��\�N���ɍ��ꂽ�Ǝ咣���Ă��邪�A���Ȃ��Ƃ��Ō�̂Q�͂���ɂ�����Ă����B�i���C�X���̎���A1226�\1270�N�j Further speculation led to the conclusion that the pieces might in fact be older,�@some of them pre-dating part of the repertoire in F. Different readings to the marine�@allusions featured in this group of conducti is given, suggesting that these might refer to�@the beginning of the Fourth Crusade, whose armies headed towards Egypt in the year�@1202.100 For the case of the conductus Gaude felix Francia, scholars now agree that it�@was not written earlier than the 1226.101 Anderson suggests that Scysma mendacis�@Grecie might refer to the transference of the Holy Cross, the Holy Lance, and the�@Crown of Thorns to Paris by Louis IX in 1239. There, the author also states that the�@other songs of the group cannot be considered as referring to the Sixth Crusade as�@previously claimed by Rokseth.102 ����ɐ����̌��ʁA���ۂɂ͍�i�i�̍�ȔN��j�͌Â��Ȃ�A���̈ꕔ��F�ʖ{�̃��p�[�g���[�̈ꕔ�ɐ�s���Ă���\��������Ƃ������_�Ɏ������B���̃O���[�v��conducti�̊C�m�̌����ɑ���قȂ�ǂ݂�������A������ 1202�N�ɃG�W�v�g�Ɍ��������R���̑�4��\���R�̎n�܂�Ɍ��y���Ă��邱�Ƃ�������Ă���BConductus Gaude felix Francia�̏ꍇ�A�w�҂�1222�N��������������Ă��Ȃ����Ƃɓ��ӂ��Ă���BAnderson��Scysma mendacis Grecie�� ���C�X���ɂ��1239�N�̃p���ւ̐��\���ˁA���Ȃ鑄�A�����Ğ��̊��̈ړ��Ɍ��y���Ă���悤���B�����ł�Anderson�́A�O���[�v�̑��̋Ȃ́A�ȑORokseth���咣�����A��U��\���R�Ɍ��y���Ă���Ƃ͍l���ɂ����A�Ǝ咣���Ă���B Recently, Jurg Stenzl confirmed that the manuscript was copied around 1270 in�@the Augustinian priory of Sainte-Catherine-de-la-Couture. This thesis is supported by�@Fred Buttner, who suggests that the codex was compiled in the second half of the�@thirteenth century, perhaps as late as 1300. Both studies agree that F-Pn lat. 15139 has�@to be considered a �gcentral�h source for the Notre Dame conductus.103 Despite this�@assertion, the songs of F-Pn lat. 15139 are not included in this study of datable conducti,�@although some of them might have been composed at the same time as some of the�@early-thirteenth-century conducti recorded in F. �ŋ߁AJurg Stenzl�́A����St.V�ʖ{�� Sainte-Catherine-de-la-Couture��Augustinian�C���@��1270�N���Ɏʕ����ꂽ���Ƃ��m�F�����B ���̘_����Fred Buttner�ɂ���Ďx������Ă��܂��BFred Buttner�́A�����炭13���I�㔼�Ɏʖ{���Ҏ[���ꂽ�Ǝ������Ă���B ���ꂼ��̌����́ASt.V�ʖ{���m�[�g���_��conductus�́u�����v�̎����ł���_�ł͓��ӂ��Ă���B���̎咣�ɂ�������炸�ASt.V�ʖ{�̉̂́A����datable conductus�̌����ɂ͊܂܂�Ă��Ȃ��B���̂����̂������́AF�ʖ{���̂P�R���I������conducti�Ɠ����ɍ�Ȃ��ꂽ�̂�������Ȃ����B The morphological outline of the two-voice conducti in F-Pn lat. 15139 does not�@diverge from that of the corpus offered by the other main sources. It is interesting to�@note that, as a group, four out of ten conducti (Assistricem sedium, Iherusalem accipitur,�@Quasi stella matutina and Transfretasse legitur) do not feature initial or terminal�@caudae in all stanzas, while the remaining six conducti record one terminal cauda per�@stanza. When compared with F, the outline of the corpus of F-Pn lat. 15139 seems to�@recall that of the late stage of conducti composition discussed in the previous paragraphs.�@This would then suggest that the F-Pn lat. 15139 group of songs does not effectively�@distance itself from the main tradition, and would support the hypothesis that these�@pieces were composed not long before the date of compilation of the manuscript. St.V�ʖ{�ɂ�����2��conducti�̌`�Ԋw�I�֊s�́A���̎�Ȏ����ɂ���č����o���ꂽ��i�̂���ƈقȂ�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�����[�����ƂɁA10�̂���4��conducti�iAssistricem sedium�AIherusalem accipitur�AQuasi stella matutina�ATransfretasse legitur�j�́A���ׂẴX�^���U��initial caudae���邢�� terminal caudae������Ƃ����A�c���6��conducti�͂P���X�^���U���Ƃ�1��terminal caudae���L�^���Ă��� �B F�ʖ{�Ɣ�r�����Ƃ��ASt.V�ʖ{�̍�i�̗֊s�́A�O�̃p���O���t�Ř_����conducti��i�̌�̒i�K�̗֊s���ĂыN�����悤���B����́ASt.V�ʖ{�̃O���[�v���A��ȓ`��������ʓI�ɗ���Ă��炸�A�����̍�i�͎ʖ{�̕Ҏ[����肻��قǑO�ł͂Ȃ������ɍ�Ȃ���Ă����Ƃ����������x������B The punctus organi does not play a major role in the two-voice conducti of F-Pn�@lat. 15139. As a consequence, the large number of descending currentes in Quasi stella�@matutina makes this song the most interestingly rich composition of the group. However, three pieces record conventional puncti organi (Cum sint difficilia, Gaude felix Francia, Transfretasse legitur), while Scysma mendacis Grecie also ends with a similarconfiguration. Overall, the tradition of F-Pn lat. 15139 seems not interested in recording�@syllabic conducti, as only Inter membra singula and Custodi nos domine (which are however for three voices and monodic respectively) can be regarded as properly syllabic, while the totality of the two-voice conducti are highly melismatic. punctus organi�́ASt.V�ʖ{��2����conducti�ɂ����āA���ɑ傫�Ȗ����͉ʂ����Ă��Ȃ��B ���ʂƂ��āAQuasi stella matutina�̑�����currentes���A���̋Ȃ��O���[�v�̍ł������[���L���ȍ�i�ɂ��Ă���B �������A3�̍�i�iCum sint difficilia�AGaude felix Francia�ATransfretasse legitur�j���]����puncti organi���L�^���AScysma mendacis Grecie�����l�̍\���ŏI������B �S�̂Ƃ��āASt.V�ʖ{�́A�V���r�b�N��conducti���L�^���邱�Ƃɂ͋������Ȃ��悤�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�Q����conducti�̑S�͔̂��Ƀ����X�}�I�Ȃ��̂ł��邪�AInter membra singula��Custodi nos domine�i���ꂼ��R���ƒP���j�������V���r�b�N�ł���ƌ��Ȃ����Ƃ��ł��邩��ł���B The most recent example of conductus has generated significant interest since the beginning of the past century; not only for its peculiar text, but also because it represents one of the few testimonies of the presence of this repertoire in the Italian peninsula.104 The song in question is the syllabic Hec medela corporalis, and it is found in the manuscript I-Rvat Lat. 2854, a collection of works by the Italian author Bonaiutus de Casentino.105 The song seems to stand apart from the original conductus repertory developed between c.1160 and 1250, not only in chronological terms (it was composed in the second half of the thirteenth century), but also because the theme would rather associate it to the goliardic tradition. �ȑO���Aconductus�̂����Ƃ��ŐV�̗�́A�d��ȊS�������炵���B���̓���ȃe�L�X�g�����ł͂Ȃ��A���ꂪ�C�^���A�����ɂ����邱�̃��p�[�g���[�̑��݂��ؖ����鐔�����Ȃ���\�̂ЂƂ�����ł���B���̉̂̓V���r�b�N��Hec medela corporalis�ł���A�����Ă���́AI-Rvat Lat. 2854�ʖ{�ɂ���A�C�^���A�l�̒��q��Bonaitus de Casentino�̍�i�W�ɂ���B���̉̂́A1160�`1250�N���̊ԂɁA���n��I�ȗp��i���̉̂�13���I�㔼�ɍ�Ȃ��ꂽ�j�����łȂ��A�e�[�}���ނ��낻����S���A�[�h�I�`���Ɋ֘A�������W�����I���W�i����conductus���p�[�g���[����͐藣����đ��݂��Ă���B The song was probably written around the 1290s, as the manuscript is dated 1293, and Pope Boniface VIII (to whom the song is dedicated), died in 1303.106 Bryan Gillingham, in his analysis of the manuscript, finds striking the scribal use of the name �gsequence�h to address this song, although it seems not to share the common prosodic characteristics of that repertory.107 The song follows in fact the structure a-bba-bbabba-bba-bba, while a sequence would require a progressive repetition of versicles, such as xx-yy-zz etc. Yet, broad acceptance was given to the word �gsequence�h in thirteenthcentury Italy: Salimbene de Adam used �gsequence�h as a synonym for conductus, when discussing poems set to music that clearly belong to the conductus repertoire, as for instance in the passage: �gmultas cantilenas fecit frater Henricus et multas sequentias�h.108 In some cases Salimbene associates the sequence with well-known conducti from the Notre Dame repertoire.109 Even the indiscriminate use of the more generic term cantilena shows that writers (whether authors such as chroniclers, or simply scribes) were not always necessarily concerned with issues of genre: ���̉̂͂����炭1290�N��ɏ����ꂽ���̂ŁA�ʖ{��1293�N�ɍ���A���c�{�j�t�@�`�E�X8���i���̉̂��������Ă���j��1303�N�P���U���Ɏ��������BBryan Gillingham�͎ʖ{�̕��͂ŁA���̉̂ɑ������L���h�Z�N�G���c�B�A�h�Ƃ̖��O���g�������Ƃɋ������������B����́A���̃��p�[�g���[�̋��ʂ̉C�����������L���Ă͂��Ȃ��悤�����B���ۂɂ́A�̂́Aa-bba-bbabba-bba-bba�̍\���ɏ]�����A�Z�N�G���c�B�A��xx-yy-zz�Ȃǂ̂悤��versicle�̑Q�i�I�ȌJ��Ԃ���v�����Ă����B�������A�Z�N�G���c�B�A�Ƃ����p��́A�P�R���I�̃C�^���A�ł́A���łɎ�����Ă����BSalimbene de Adam�́Aconductus���p�[�g���[�ɖ��炩�ɑ����Ă������y���������鎞�ɂ́Aconductus�̓��`��Ƃ��āh�Z�N�G���c�B�A�h���g�����B����ꍇ�ɂ́ASalimbene�́A�m�[�g���_���̃��p�[�g���[����̂悭�m���Ă�conductus�ƃV�[�P���X���֘A�Â���B����ʓI�ȗp��cantilena�̖����ʂȎg�p�́A���҂����i�Ƃ������N�㎏�Ƃ����L���j���K���������̕���̖��ɊS�������Ă͂��Ȃ��������Ƃ������Ă���B He also composed words and three-voice music for Miser homo cogita facta�@creatoris.110 As previously mentioned, it seems clear that the author of the song Bonaiutus, was influenced by the goliardic poetry. The topic of Hec medela corporalis is in fact quite unconventional within the conductus repertory. A further song featured in Bonaiutus�f major work, the Diversiloquium, makes this linkage stronger. Indeed, the hymn Sanguis demptus exploits the versus cum auctoritate, which was quite a widespread technique within goliardic poetry.111 The versus cum auctoritate is a poetic form that consists of strophes beginning with three lines in the accentual goliardic meter, and concluding with a line quoting an auctor; this fourth line should rhyme with the first three. �O�q�����悤�ɁA�̂̍��Bonaiutus�́A�S���A�[���̎��̉e�����Ă������Ƃ͖��炩�ł���B Hec medela corporalis �����グ�Ă���b��́A���ہAconductus���p�[�g���[�̒��ł͑S���]���I�ł͂Ȃ��B Bonaiutus�̎�v�ȍ�i�ł���Diversiloquium�́A���̂Ȃ������苭������B �m���ɁAhymn Sanguis demptus�́Aversus cum auctoritate�W�����Ă���B����́A�S���A�[�h���̍L���g�債���Z�p�ł������Bversus cum auctoritate�́A�S���A�[�h�I�ȃA�N�Z���g�����̂R�̍s�Ŏn�܂�L�ߍ\������鎍�`���ł���Aauctor�����p����s������B ����4�s�ڂ͍ŏ���3�s�ƉC�ޕK�v������B 3.6. Conclusion The analytical goal of this study of datable conducti has been to describe the evolution of the use of melismas in the repertoire throughout its lifespan (c.1160-1250). This investigation aims to advance our understanding of the development of this significant repertoire. This is achieved through the use of a methodology that can diminish ambiguities that characterised previous research: the comparative use of the datable sample and the entire repertoire. datable conducti�ɂ��Ă̂��̘_���̕��͓I�ȖړI�́A���̃��C�t�X�p��(c.1160-1250)��ʂ��āA���p�[�g���[���̃����X�}�̎g�p�̐i�����L�q���邱�Ƃł���B�����́A���̏d�v�ȃ��p�[�g���[�̔��W�̗�����i�߂�ړI������B����́Adatable�ȗ�ƑS�̂̃��p�[�g���[�̔�r�Ƃ����A����܂ł̌���������Â��Ă��������܂��������炷���߂̕��@�_�̗��p��ʂ��Đ�����������B Comparative study of datable and non-datable conducti has suggested that terminal caudae are the main features of the repertoire and initially were set to all stanzas while initial caudae were either set to all stanzas or not used at all. After the end of the twelfth century the use of all framing caudae becomes more flexible. Differently from framing caudae, internal caudae were always used by conducti composers (cfr. Table 3.5). datable �� non-datable��conducti�̔�r�����ł́A terminal caudae �����p�[�g���[�̎�ȓ����ł���A�ŏ��͂��ׂẴX�^���U�ɐݒ肳��Ainitial caudae�͂��ׂăX�^���U�ɐݒ肳��Ă��邩�A�܂������g�p����Ă��Ȃ����Ƃ���������Ă���B 12���I�̏I���ɂȂ�ƁA���ׂĂ�framing caudae�̎g�p�����_��ɂȂ�B framing caudae�Ƃ͈قȂ�Ainternal caudae�͏��conducti�̍�ȉƂ��g�p���Ă����i(cfr. Table 3.5)�B Although the analysis of the rest of the repertoire does not pertain to this study, a brief examination of all conducti (all monodic and polyphonic) interestingly suggests that the use of melismas in monodic and polyphonic conductus did not necessarily develop following the same trends as the two-voice corpus. In fact, while the remaining polyphonic repertoire shows similar traces of evolution as the two-part compositions just discussed, and consequently seem to have contemporaneously developed analogous compositional trends, a brief analysis of the monodic conducti suggests remarkable discrepancies. A comparison between the chronological evolution of one-, two-, three-, and four-voice conducti falls outside this study, although it represents an interesting suggestion for further investigations. ���̃��p�[�g���[�̕��͂͂��̌����ɂ͊W���Ȃ����A���ׂĂ�conducti�i���ׂĂ̒P������ё����j�̊ȒP�Ȓ����͋����[�����ƂɁA �����X�}�̒P������ё���conductus�ւ̎g�p���A�K����������܂łQ����i�Ƃ��ē����X���Ŕ��B����Ƃ͌���Ȃ������Ă���B���̌��ʁA�₳�ꂽ������i���A����܂Ř_�c���ꂽ�Q����i�Ƃ��Ă̓��l�̐i���������A���������āA������ɔ��B�������l�̍�ȌX����������B�P��conducti�̊ȒP�ȕ��͂́A���ڂ��ׂ������������Ă���B 1���A2���A3���A4���̓��ʂ̎��n��I�Ȑi���̔�r�͂��̌����̊O�ɂ��邪�A����͂���Ȃ钲���̂��߂̋����[����Ăł���B A more historically focussed study followed the chronological analysis, with the aim of critically approaching previous attempts at dating. To achieve this, the discussion builds on texts of conducti that carry references to historical events or characters (passive data content). These references appear sometimes explicit, yet most of the time metaphors and allegories must be interpreted. Wherever a reference is ascertained, we can reasonably infer that the poem in question was probably written, and set to music,shortly after the event it is commenting upon. The reason for this is that the verypurpose of such conducti was to circulate information and news, to commemorate the event or preserve its memory. �����j�I�ɏœ_�Ă������́Adating���邱�Ƃւ̈ȑO�̎��݂ɔᔻ�I�ɋ߂Â����Ƃ�ڎw���āA���n�͂ɏ]�����B�����B�����邽�߂ɁA�f�B�X�J�b�V�����́A���j�I�o��������i�I�ȃf�[�^�R���e���c�j�ւ̌��y���L�q����conducti �̃e�L�X�g�Ɋ�Â��Ă���B�����̎Q�l�����͎��ɂ͖����I�Ɍ���邪�A�B�g����b�̂قƂ�ǂ͉��߂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Q�ƕ������m�F����Ă���Ƃ���ł́A���̎��͂����炭�����ꂽ���̂ł���A���ꂪ�R�����g���Ă��鎖������ɉ��y�ݒ肪����Ă���ƍ����I�ɐ������邱�Ƃ��ł���B����́A����j���[�X��������A�C�x���g���L�O������A�L����ۑ������肷�邽�߂̂��̂ł������B Within this discussion, an allegorical interpretation of biblical references issometimes necessary. A final decision can not always be made (e.g. Eclypsim patitur).But, in certain cases, it is possible to shed some new light on conducti that had receivedmultiple attempts at dating, as is true of In occasu syderis, Crucifigat omnes, Nemo sanespreverit and Anni favor iubilei. ���̋c�_�̒��ŁA�����I�ȎQ�l�����̋��ӓI�ȉ��߂����X�K�v�ƂȂ�B�ŏI�I�Ȍ���͕K�������\�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��i�Ⴆ��Eclypsim patitur�j�B�������A����̃P�[�X�ł́Adating���ɕ����̎��݂���conducti �ɂ��Ă������̐V�������Ă邱�Ƃ��\�ł���B�����occasu syderis, Crucifigat omnes, Nemo sane spreverit , Anni favor iubilei���Y������B�B Anni favor iubilei hints towards a discussion of the use of the word iubileus within this repertoire. In some conducti iubileus might refer to the redemption of sins for crusaders (e.g. Adest annus iubileus), although not all instances of the use of this word would necessarily represent a linkage to the crusades. The abundance of biblical or mythological references in this repertoire is undeniable, yet conducti feature all sort of allegories. A deeper analysis of such allusions could constitute the basis from whichto develop further dating attempts. Anni favor iubilei �����̃��p�[�g���[����iubileus�Ƃ������t�̎g�p�ɂ��ċc�_���邱�Ƃ��������Ă���B��������conducti �ł́Aiubileus�͏\���R�i�Ⴆ��Adest annus iubileus�j�̂��߂��܍߂��w���Ă��邩������Ȃ����A���̌��t�̎g�p�̂��ׂĂ̗Ⴊ�K���\���R�ւ̂Ȃ����\���킯�ł͂Ȃ��B���̃��p�[�g���[�ł̐����I�܂��͐_�b�I�ȎQ�l�����̖L�x���͔ے�ł��Ȃ����Aconducti �͂������ނ̋��ӂ�����Ƃ���B���̂悤�Ȍ����̂��[�����͂́A����Ȃ�dating�̎��݂��J�����邽�߂̊�b���\�����邱�Ƃ��ł���B Lastly, the peculiar structure of the tenor voice of some songs (such as for instance Pange melos lacrimosum or Ver pacis aperit) might open up a discussion of the relationship between monody and polyphony within this repertoire. These songs present very well-structured tenors, with frequent repetitions of short melodic patterns. The upper voices seem instead stylistically detached from such structures, suggesting a later stylistic development. �Ō�ɁA�������̉́i�Ⴆ�APange melos lacrimosum��Ver pacis aperit�Ȃǁj�̃e�m�[�������̓Ɠ��ȍ\�����A���̃��p�[�g���[���̒P���Ƒ����Ƃ̊W�ɂ��Ă̋c�_���J����������Ȃ��B�����̋Ȃ́A�Z�������f�B�[�p�^�[�����p�ɂɌJ��Ԃ����A���ɂ��܂��\�����ꂽ�e�m�[�������B�㐺���͂��̂悤�ȍ\������`���I�ɐ藣���ꂽ�悤�Ɍ����A��̗l���I�Ȕ��W���������Ă���B Conclusion The principal purpose of this thesis has been to present the conductus repertoire within the broader context of music production in the High Middle Ages. To achieve this, it developed around two principal domains: the historical perspective, and the more analytical side of the conductus. The broad authorial context serves as a descriptor to the cultural background where the conductus generated from. It intends to put the author at the centre, attempting to highlight the features that connect conductus poets and composers to each other. ���̘_���̎�ȖړI�́A�������ɂ����鉹�y���̍L�͂ȓ��e�̒���conductus���p�[�g���[����邱�Ƃł������B�����B�����邽�߂ɁA����͖�2�̎�ȗ̈悪���W�����B�@���j�I�Ȋϓ_�ƁA�Aconductus�̂�蕪�͓I�ȑ����ł���B���L�����Ђ�����e�́Aconductus�����ݏo���������I�w�i�̋L�q�q�Ƃ��ċ@�\����Bconductus�̎��l�ƍ�ȉƂ����݂��Ɍ��т���@�\���������悤�Ƃ��鎎�݂��A���҂̈Ӑ}����Ƃ���ł���B The following theoretical analysis focuses on the interaction between syllabic and melismatic sections. The analysis of syllabic music and melismatic formulae benefits not only the understanding of the genre itself, but also the understanding of the broader use of these fundamental musical features over the span of a century. Melismatic sections of conducti relate the repertoire to the earliest productions of newly composed polyphony, the Aquitanian versus. On the other hand, syllabic passages have been vastly exploited for the scholarly debate on issues of rhythm. In this thesis, the findings of the theoretical analysis are applied to the study of datable conducti for the purpose of understanding how the approach to the use of melismas has developed from the birth of the genre to the years of its decline. �ȉ��̗��_�I���͂̓V���r�b�N�ȕ����ƃ����X�}�I�����̊Ԃ̑��ݍ�p�ɏœ_�ĂĂ���B�V���r�b�N�ȉ��y�ƃ����X�}�I�����̕��͂́A�W���������̗̂��������łȂ��A�ꐢ�I�ɂ킽�邱���̊�{�I�ȉ��y�I�����̍L�͂ȗ��p�̗����ɂ����v�������炷�Bconducti�̃����X�}�I�����́A���p�[�g���[��V����������|���t�H�j�[�̏�����i�AAquitanian versus.�ƑΔ䂳����B����ŁA�V���r�b�N�ȃp�b�Z�[�W�́A���Y���̖����w�p�I�ɘ_�c���邽�߂ɁA�L�����p����Ă���B���̘_���ŁA���_�I���͂̏����́A�ǂ̂悤�Ƀ����X�}�̎g�p�@���ǂ̂悤�ɃW�������̒a�����炻�̐��ނ̔N�܂Ŕ��W�����̂��Ƃ��������̖ړI�̂��߂ɁAdatable conducti�̌�����K�p����B The vastness of this repertoire is the real limit of this research. Given the large amount of songs (more than 200 two-voice conducti) and sources taken into account (both direct and indirect), not all questions and issues could be addressed. Yet, on the other side of the coin stands the wealth of question marks awaiting future discussions, demonstrating that this repertoire still offers exciting opportunities for further research. ���̃��p�[�g���[�̍L�傳�͂��̌����̖{���̌��E�ł���B��ʂ̉́i200�ȏ��2����conducti�j�Ǝ�̓͂��͈͂̎����i���ړI����ъԐړI�j���l������ƁA���ׂĂ̋^�����ɑΏ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A�R�C���̔��Α��ɂ́A�����̓��_��҂^�╄�̕x�������Ă���A���̃��p�[�g���[�͂܂�����Ȃ錤���̂��߂̎h���I�ȋ@�����Ă��邱�Ƃ�������Ă���B The opening section of this study argues that the concept of �gmultiple authorship�h has always characterised the repertoire, from the years between its probable birth (c.1160) until its later development in the fourteenth century. �gMultiple authorship�h does not only refer to the multitude of personalities behind the creation of the repertoire as a whole. It also means that some of the extant testimonies of conductus, each one to a different degree, were subject to several stages of reworking. This study aims at giving the bigger picture of conductus authorship. Furthermore, this study focuses on some particular cases of contested attribution and authorial identification, in an attempt to augment the sample of songs included in the discussion around authorship. ���̌����̃I�[�v�j���O�Z�N�V�����ł́A�u�����̒���ҁv�̊T�O�́A���̒a���ic.1160�j������14���I�̔��W�܂ł̔N�����烌�p�[�g���[������t���Ă���Ǝ咣���Ă���B �u�����̒���ҁv�́A���p�[�g���[�S�̂̑n��̔w��ɂ��鑽���̐��i���w�������ł͂Ȃ��B����͂܂��Aconductus�̌�������،��̂��������A���ꂼ��قȂ���x�ŁA�������̒i�K�̍ĉ��H���邱�Ƃ��Ӗ�����B���̌����́Aconductus�̌���҂̂��傫�ȃC���[�W��^���邱�Ƃ�ڎw���Ă���B����ɁA���̌����́A����Ɋւ���c�_�Ɋ܂܂��̗̂��⋭���邽�߂ɁA����ꂽ�A���ƌ����̎��ʂ̂������̓���̃P�[�X�ɏœ_�ĂĂ���B Within the discussion on conductus composers the contribution of the Italian monk Henricus Pisanus has been highlighted. His figure has noteworthy implications on the study of what today we call the �gNotre Dame corpus�h; Henricus, and the Franciscan order as a whole, might have played a crucial role in the expansion of the �gNotre Dame�h repertoire in Southern Europe and possibly, even its dissemination beyond Europe. By the 1250s, when the main Notre Dame sources had already been compiled (W1 and F), the repertoire had reached most of Europe and possibly the Near East. The last section of my study on authorship shows highlights the considerable degree of interaction between the conductus and contemporaneous vernacular genres. conductus��ȉƂɊւ���c�_�̒��ŁA�C�^���A�l�C���mHenricus Pisanus�̍v�����������ꂽ�B�ނ̎p�͍����A��X���u�m�[�g���_����i�v�ƌĂԂ��̂̌����ɒ��ڂ��ׂ��Ӗ������B Henricus�ƃt�����V�X���S�̂́A�새�[���b�p�ł� "Notre Dame"���p�[�g���[�̊g��ɁA�����炭�̓��[���b�p���z�������y�ł����A�d�v�Ȗ������ʂ������\��������B 1250�N��Ƀm�[�g���_���吹���̎��������ɕҎ[����Ă����Ƃ��iW1��F�j�A���p�[�g���[�̓��[���b�p�̂قƂ�ǂƋߓ��ɂ܂ŒB���Ă����B�����Ɋւ��鎄�̌����̍Ō�̃Z�N�V�����ł́Aconductus�Ɠ����̕ꍑ��̃W�������Ƃ̊Ԃ̂��Ȃ�̒��x�̑��ݍ�p����������Ă���B The analytical portion of this research challenges the common understanding of the polyphonic conductus as a rigid juxtaposition of syllabic and melismatic music, proposing a more flexible reading. The two group melismas identified, framing caudae and internal caudae, differ from each other mostly in terms of length and functions they cover. Framing caudae can be considered the weight-bearing walls of the conductus, as their role is mostly structural. On the other end, internal caudae interact actively with all the components of the song . meter, rhymes, text and meaning of the poem. They also differ in length: one may find framing caudae of considerable size, while internal caudae may count for as little as two or three perfections. For such peculiarly short melismas the term micro-caudae is used, and the rhythm seems to demand modal interpretation. ���̌����̕��͓I�ȕ����́A�V���r�b�N����у����X�}�I�ȉ��y�̌����ȕ��u�Ƃ��Ă̑����Iconductus�̋��ʗ����ɒ��킵�A���_��ȓǂ݂��Ă��Ă���B 2�̃O���[�v�̃����X�}�́Aframing caudae�� internal caudae����肷����̂ŁA��ɒ����Ƌ@�\���قȂ�B�����̖����͎�ɍ\���I�Ȃ̂ŁAFraming caudae��conductus�̏d�ʕێ����ƍl���邱�Ƃ��ł���B��������ł́Ainternal caudae���̂̂��ׂĂ̗v�f�A�����A�C���A�e�L�X�g�A���̈Ӗ������A�ȂǂƐϋɓI�Ɍ𗬂���B�����͂܂��A�������قȂ�B���Ȃ�̃T�C�Y��framing caudae�������邱�Ƃ����邪�Ainternal caudae�͂킸��2�`3perfection�����Ȃ����Ƃ�����B���̂悤�ȓƓ��̒Z�������X�}�̂��߂ɁAmicro-caudae�Ƃ����p�ꂪ�g���Ă���A���Y���̓��[�h�I���߂�v�����Ă���Ǝv����B In analytical terms, internal caudae acquire relevance as they transcend the mere structural function, which was earlier assumed to be representative of all melismas in conducti. Furthermore, the cauda cannot be properly considered the only occurrence of embellished music in the conductus repertoire. A large amount of conducti shows other types of melismas. Some flourishes spread over several syllables or even entire words, challenging our understanding of the cauda/sine littera as the only melismatic section in the conductus. Other melismas may even represent useful tools to link the conductus to its musical roots, e.g. the liturgy (Benedicamus Domino formulae), or the earlier polyphony of St Martial (punctus organi and currentes patterns). ���͓I�Ɍ���Ainternal caudae�́A�ȑO��conducti�̂��ׂẴ����X�}���\����ƍl�����Ă����P�Ȃ�\���I�@�\�z������̂Ƃ��āA�֘A�����l������B����ɁAcauda�́Aconductus ���p�[�g���[�ŏ���ꂽ���y�̗B��̏o���Ƃ݂͂Ȃ���Ȃ��Bconducti�̑����́A���̃^�C�v�̃����X�}�������Ă���B�������̐���オ��́A�������̃V���u���܂��͒P��S�̂ɍL�����Ă���̂ŁAconductus �̗B��̃����j�Y���̃Z�N�V�����Ƃ��āAcauda/sine littera�̎������̗����ɒ��킵�Ă���B���̃����X�}�́Aconductus�����̉��y�I�����Ɍ��т��邽�߂̗L�p�ȃc�[���ł�����B���Ȃ킿�A�T��iBenedicamus Domino�̌����j�A�܂���St Martial�̈ȑO�̑������y�ȂǁB�ipunctus organi�� currentes patterns�j�B The last section of this work engages with issues of chronology, studying the evolution of the use of melismas throughout the lifespan of the repertoire. This is accomplished by building on the morphological analysis undertaken in the previous chapter. The methodology used diminishes ambiguities due to the relatively small sample of datable songs. The group of datable conducti is compared with the entire repertoire; the terminal cauda results being the main feature of the corpus, initially set to all stanzas. The initial cauda was instead either set to all stanzas or not used at all. The approach to both framing caudae (initial and terminal) becomes more flexible after the end of the twelfth century. Contrarily, internal caudae were always used by conducti composers. ���̍�i�̍Ō�̃Z�N�V�����ł́A���p�[�g���[�̃��C�t�X�p����ʂ��ă����X�}�̎g�p�̐i�����������A���n��̖��Ɏ��g��ł���B����́A�O�͂ōs�����`�Ԋw�I���͂���ɂ��ĒB�������B�g�p���ꂽ���@�_�́Adatable songs�̗Ⴊ��r�I���Ȃ����Ƃɂ�邠���܂��������������Ă���Bdatable conducti�̃O���[�v�́A�S���p�[�g���[�Ɣ�r�����Bterminal cauda�͍�i�̎�ȓ����ł���A�ŏ��͂��ׂẴX�^���U�ɐݒ肳��Ă���Binitial cauda�͑���ɂ��ׂẴX�^���U�ɐݒ肳��Ă��邩�A�܂������g�p����Ă��Ȃ��������B������framing caudae(initial and terminal)�ւ̃A�v���[�`�́A12���I�̏I���ɁA���_��ɂȂ����B���ɁAinternal caudae�͏�ɍ�ȉƂ��g�p���Ă����B The second part of the chronological study gives a historically-focused account of dating issues. All extant dating for two-voice conducti is discussed and new hypotheses proposed. Particular attention is dedicated to the allegorical use of the keywords iubileus, which might in some cases refer to the redemption of sins for crusaders. A deeper analysis of biblical and mythological references would be of significant help to the development of further dating attempts. �N�㏇�̒����̑�2���ł́A���j�I�ɏœ_�Ă�dating�̖��ɂ��Đ������Ă���B 2����conducti�Ɋւ��邷�ׂĂ̌�����dating���c�_����A�V������������Ă����B���ɒ��ڂ��ׂ��́Aiubileus�Ƃ����L�[���[�h�̋��ӓI�Ȏg�p�ł���A�ꍇ�ɂ���Ă͏\���R�̂��߂��܍߂��Ӗ����邩������Ȃ��B�����I����ѐ_�b�I�ȎQ�l�����̂��[�����͂́A�X�Ȃ�o��̎��݂̔��W�ɂƂ��ďd�v�ȏ����ɂȂ�ł��낤�B The music of the conductus and its historical context are the key elements of this thesis. The purpose is to enhance our knowledge of this momentous repertoire, offering alternative approaches to the study of the two-voice conductus. This work looks at the conductus repertoire as a consistent . yet oxymoronically heterogeneous . genre. It shifts the focus from theoretical to direct musical sources, challenging research boundaries and proposing new methods, with the aim of opening new doors to future studies on the topic. conductus�̉��y�Ƃ��̗��j�I�����́A���̘_���̏d�v�ȗv�f�ł���B���̖ړI�́A���̏d�v�ȃ��p�[�g���[�ɂ��Ă̎������̒m�����������A2����conductus�̌����ɑ���A�v���[�`����邱�Ƃł���B���̌����́Aconductus���p�[�g���[����ѐ��̂���]����ł��Ȃ��[���I�Ɉَ�ł���]�W�������Ƃ݂Ȃ��Ă���B����́A�g�s�b�N�̏����̌����ւ̐V���Ȕ����J�����Ƃ�ڎw���āA���_�I�Ȃ��̂��特�y�����ւƏœ_�����炵�A�����̋��E�ɒ��킵�A�V�������@���Ă���B |