| The Notation of Polyphonic Music 10 900-1600 Apel |

| 壒妝僄僢僙僀偺儁乕僕傊栠傞 | St.儅乕僔儍儖妝攈傊 |

| 拞悽壒妝偺儁乕僕傊 | 儁儘僞儞乮Viderunt丂Omnes) |

| 儁儘僞儞乮Alleluja Nativitas) | 傑偆偐傔摪偝傫偺儁乕僕傊 |

| substitute clausula偺儁乕僕傊 | 師儁乕僕傊 |

| 弶婜懡惡壒妝 | 慜儁乕僕傊 |

| p310 V. FRANCONIAN NOTATION A. THE FRANCONIAN SYSTEM 1260擭崰丄婰晥朄偵偼丄偦偺屻偺彅壠偐傜僼儔儞僐偺柤偲寢傃偮偗傜傟偨丄寛掕揑側曄壔偑婲偙偭偨丅柧傜偐偵摨偠柤慜偺2恖偺抝偑丄摨偠帪戙偵摨偠偙偲傪惉偟悑偘偨丅Franco of Paris and a Franco of Cologne偱偁傞丅 椉幰偼丄楌巎揑廳梫恖暔Anon_ IV偵偍偄偰丄乪Franco primus et alter Magis倲er Franco de Colonia.'偲偟偰丄榑偤傜傟偰偄傞丅乪primus'偺僞僀僩儖偼丄Parisian Franco偺偙偲偱偁傝丄斵偑傛傝擭挿偱憗婜偺恖偱偁傞偲偄偆堄枴偱丄傕偭偲傕傛偔夝庍偝傟偰偄傞丅 偩偑偦傟偼丄悽忋偺昡壙偲偟偰偼庴偗擖傟傞偙偲偼偱偒側偄丅側偤側傜丄傕偭偲傕廳梫側偝傑偞傑側僼儔儞僐幃榑暥偱偁傞Ars cantus mensurabilis偼丄Franco of Cologne偵傛偭偰彂偐傟偨偐傜偱偁傞丅 丂偙偺帪戙偵敪払偟偨尨棟偑丄16悽婭傑偱偺婰晥朄偺婎慴傪宍惉偟偨偨傔偵丄偦偟偰丄変乆帺恎偺帪戙傊偺儕僗儁僋僩偵偍偄偰丄斵傜偼傛傝姰慡偵丄偐偮傛傝娙曋偵丄壜擻側宍幃偲偟偰嫙梌偝傟傞偙偲偩傠偆丅 堦斒揑偵偼丄僼儔儞僐偼怴偟偄婰晥朄婰崋傪摫擖偡傞偙偲偼側偐偭偨丄偲偝傟偰偄傞丅偦偺棟桼偼丄斵偺嬈愌偼丄偦傟埲忋偩偐傜丄偱偁傞丅偦偺嬈愌偲偼丄婰崋偐傜愭偺悽戙偐傜偺堚嶻偱偁偭偨偁偄傑偄偝傪側偔偟偨偙偲偱偁傝丄弶傔偰僔僗僥儉偼偁偄傑偄偝偐傜夝曻偝傟偨偺偱偁傞丅 扨堦晞 僼儔儞僐偼丄埲壓偺乭figurae simplices"傪楍嫇偟偰偄傞丅 丂婯懃乮'ordinatio figurarum")偼丄long偲breve偺偝傑偞傑側慻傒崌傢偣偵娭偟偰丄幚嵺偵偼丄Magister Lambert偺榑暥偐傜偡偱偵抦傜傟偰偄偨偙偲偱偁偭偨丅娙扨偵偼丄埲壓偺傛偆偵傑偲傔傜傟傞丅 丂long偼丄暿偺long丄偁傞偄偼俀偮丄俁偮偺breves偑懕偗偽丄perfect偱偁傞丅傂偲偮偐偦傟埲忋偺俁偮偺breves偑懕偗偽丄嵟弶偺breve偼imperfect偵側傝丄long偲偦傟埲奜偼丄俁偮偺乮perfection)僌儖乕僾偵堦弿偵僌儖乕僾壔偝傟傞丅偙偺応崌丄俀偮偺breves偼丄偦偺傑傑巆偝傟丄2斣栚偼傾儖僥儔乮俀tempora乯偲側傞丅偙偆偟偨僌儖乕僾壔偺椺奜傪嶌傝偨偄偺偱偁傟偽丄抁偄stoke偺宍乮"tractulus")偺'signum perfectionIs' 偑巊傢傟傞丅 丂尨懃偺傕偭偲傕廳梫側傕偺偺偆偪偱丄壗搙傕昞尰偝傟傞偑丄摨偠婯懃偼breve偲semibreve偺娫偺娭學偵傕揔梡偝傟傞丅'et nota hoc ide m essejudicium de brevibus et semi brevibus' (摨偠尨懃偼丄breve偲semibreve偺憃曽偵桳岠偱偁傞乯丄偁傞偄偼 'de semi brevi bus a. u tem et brevibus idem est judicium in regulis prius dictis' (婯懃偼breve偲semibreve偺憃曽偵暯摍偵揔梡偝傟傞乯丅 丂偙偙偱丄semibreve偼弶傔偰丄撈棫偟偨壒壙偲偟偰擣傔傜傟偰偄傞丅棟榑揑偵偼丄偝傑偞傑側悢傗慻傒崌傢偣偲偟偰惗偠偰偄傞偑丅偝傜偵丄breve偲semibreve偺娭學偼丄Long偲breve偺娫偺娭學偺婎慴傪嶌偭偨ternary 寁検婰晥朄偺摨偠尨懃偑揔梡偝傟傞丅 14悽婭偺弎岅偵偍偄偰偼丄modus perfectus偵壛偊偰丄偄傑傗丄tempus perfectum偑懚嵼偡傞傛偆偵側偭偨丅偙偺尨懃偼丄breve偑binary偺寁検婰晥朄偲側偭偨慜僼儔儞僐幃偺婰晥朄偵偍偗傞晛媦偲偼堎側傞偙偲偵丄拲堄偟偨偄丅 丂僼儔儞僐偺僔僗僥儉偺媥晞偼丄巹偨偪偵偼丄敀怓婰晥朄偲偟偰丄抦傜傟偰偄傞丅breve偺媥晞偼侾偮偺僗儁乕僗傪僇僶乕偟丄long-rest偼丄偦傟偧傟imperfecto偐perfect偐偵偟偨偑偭偰丄俀側偄偟俁僗儁乕僗傪僇僶乕偡傞丅僼儔儞僐偺plicas偺彂朄偲昡壙偼丄偦傟埲慜偺帪戙偺僔僗僥儉偲傎偲傫偳曄傢傜側偄丅 丂13悽婭屻婜偺幚慔揑僜乕僗偑丄semibreve偺巊梡偵娭偟偰丄僼儔儞僐偺惡柧偺婎慴偵偍偄偰婜懸偝傟傞傛傝傕傛傝曐庣揑偱偁偭偨偙偲偼丄拲堄偣偹偽側傜側偄丅偁傞偄偼丄僼儔儞僐帺恎偼丄堦曽偱偺long偲breve偺巊梡偲懠曽偺breve偲semibreve偺娫偺姰慡側椶帡惈傪栚揑偲偟偰偄偨偙偲偼丄偁傝摼側偄丅偦偆偟偨偙偲偼丄Vitry偺Ars Nova傑偱懸偨側偗傟偽側傜側偄丅 Breve偺巊梡偲Semibreve偺巊梡偵偼丄彮側偔偲傕俀偮偺廳梫側憡堘偑偁傞丅嵟弶偺憡堘偼丄扨堦偺semibreve偼寛偟偰惗偠側偄丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅尵偄姺偊傟偽丄breve偼寛偟偰丄semibreve偵愭棫偭偨傝懕偄偨傝偡傞偙偲偵傛偭偰丄寛偟偰imperfect偵偼側傜側偄丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅 戞俀偺憡堘偼丄俁偮埲忋偺semibreves偺僌儖乕僾偼丄偟偽偟偽偙偺帪婜偺傛傝屻婜偺儌僥僢僩偵偼惗偠傞偺偱偁傞偑丄breves偺僌儖乕僾偵揔梡偝傟傞夝庍偲偼堎側偭偨摿庩側夝庍偑梫媮偝傟傞丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅 僼儔儞僐偵傛傟偽丄傕偟傕悢偑婏悢側傜偽丄偦傟傜偼丄傾儖僥儔壔偲偲傕偵丄儁傾偱攝楍偝傟傞偙偲偑偱偒傞丅偨偲偊偽丄俁偮偺嵟屻偺僌儖乕僾偵偍偗傞儁傾偲偟偰丅1 侾丂僼儔儞僐偺帪戙偺嶌昳偼捠忢丄敧暘壒晞偺俁楢晞偲偲傕偵丄3/4攺巕偱transcribe偝傟傞丅偟偐偟丄breves偺俁攺巕姶妎偼丄僼儔儞僐幃婰晥朄偺摑崌揑摿挿偲偟偰丄9/8攺巕偺昞尰[III,3]偑懨摉偱偁傞丅 p312 丂偙傟傜偺僼儔儞僐幃偺乭semibreves偺嵔乭偺椺偼乮屻偺Petrus de Cruce偺"semibreves偺僌儖乕僾乭偲偺懳徠偱偙偆屇偽傟傞乯丄幚嵺偺僜乕僗偼偦傟傎偳懡偔偼側偄丅変乆偼丄偙傟傜偑丄傎偲傫偳幚慔揑側廳梫惈偼帩偭偰偄側偄丄偲棟夝偟偰偄傞丅側偤側傜丄偦傟傜偼丄semibreve偺楢懕撪偱丄儕僘儉揑償傽儔僄僥傿偺壜擻惈偑側偄偐傜偱偁傞丅 柧傜偐偵丄暿偺岺晇偑摫擖偝傟偹偽側傜側偐偭偨丅B SSS SS B 偁傞偄偼 B SS SSS SS B偲偄偭偨慻傒崌傢偣傪嫋梕偡傞偨傔偵丅偙偆偟偨嵶偐偄壒壙偺婰晥朄偺敪揥偼丄僼儔儞僐傛傝傕庒偄悽戙丄偡側傢偪丄Petrus de Cruce偵傛偭偰側偝傟偨丅 楢寢晞 楢寢晞偵偮偄偰偺彂朄丄昡壙偵偍偗傞僼儔儞僐偺尨懃偼丄敀怓婰晥朄偵偮偄偰偺抦幆偲傎傏摨偠偱偁傞丅偟偐偟丄偙偙偱偦傟傜傪傕偆堦搙傑偲傔偰偍偙偆丅楌巎揑娤揰傪摿偵嫮挷偟偰丅婎杮揑側傕偺偼丄埲壓偱偁傞丅 楢寢晞偵偼丄cum proprietate 丆sine proprielate 偦偟偰 cum opposita proprietate.偑偁傞丅偙傟傜偼丄楢寢晞偺嵟弶偺壒晞偲娭學偟偰偄傞丅嵟屻偺壒晞偵娭偟偰偼丄楢寢晞偼丄cum perfectione 丆偁傞偄偼sine perfectione偲側傞丅偙傟傜偺憡堘偼丄楢寢晞偺幚嵺偺丄傑偨偼摿庩偼屌桳惈偵婎偯偄偰偄傞丅 丂偙偺暥復偼丄旕忢偵廳梫惈偺偁傞俀偮偺怴偟偄巚憐傪娷傫偱偄傞丅侾偮偼丄proprietas偼丄攔懠揑偵楢寢晞偺initialis偲偲傕偵偁傜偹偽側傜偢丄偦偟偰丄perfectio偼丄攔懠揑偵楢寢晞偺finalis偲偲傕偵偁傜偹偽側傜側偄丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅 偙傟傜偺摿挜偼丄杮幙揑偐偮丄摿挜揑偱偁傞丅尵偄姺偊傟偽丄偦傟傜偼丄楢寢晞偺壒壙傪丄壧帉撪梕乮偡側傢偪丄儌乕僪傗椬偺壒晞偺壒壙偵埶懚偡傞偙偲側偔乯丄姰慡偐偮偼偭偒傝偲寛掕偡傞偺偱偁傞丅 偙偺幚慔忋偺尨懃偺棟夝偼丄埲壓偺婯懃偺妋棫偵傛偭偰悑峴偝傟偨丅

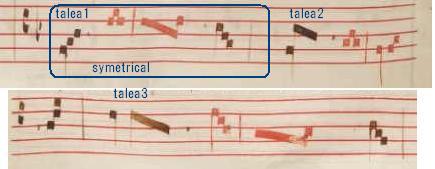

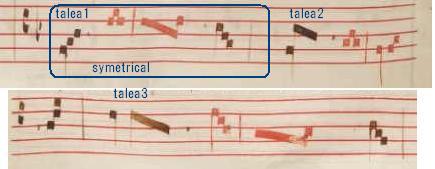

偙偆偟偨婯懃偼丄埲壓偺惡柧偱曗懌偝傟傞丅 拞娫偺楢寢晞偵娭偟偰偼丄椉幰偵摿偵嵎堎偼側偄丅偦傟備偊丄偁傞庬偺ternaria偵偍偄偰丄恀傫拞偺壒晞偼long偱偁傞偑丄偦偺懠偡傋偰偼breve偱偁傞偲庡挘偡傞恖偑娫堘偭偰偄傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅 倫313 幚嵺丄僼儔儞僐偵傛傟偽丄偡傋偰偺撪懁偺壒晞偼忢偵丄breve偵側傞偺偱偁傞丅 proprietas偲perfectio偺偝傑偞側僞僀僾偺彂朄偺巜帵偼丄埲壓偺昞偱偦偺尨棟偑愢柧偝傟傞丅偁偲偺傕偺偼丄14悽婭偺僜乕僗偵偍偗傞偄偔偮偐偺廋忺傪娷傫偱偄傞丅 抁昡 a 僼儔儞僐偼忋徃楢寢晞偵懳偡傞sine proprietate偺揔梡偵偮偄偰丄俀捠傝偺傗傝曽傪偺傋偰偄傞丅偡側傢偪1斣栚偼丄偼偠傔偺壒晞偺嵍媟偺僟僢僔儏偐丄塃懁偺偦傟偐丄偱偁傞丅2斣栚偼丄斵偑乭magis proprium"偲屇傫偩傕偺偱丄1300擭傛傝屻偵桞堦懚嵼偟偨傕偺偱偁偭偨丅 b 傛傝弶婜偵偼丄偙偺宍幃偼丄binaria(ternaria)plicata傪昞尰偟偰偄偨丅僼儔儞僐傕傑偨丄偙偺堄枴偱巊偭偰偄傞丅偟偐偟丄楢寢晞偑傑偡傑偡plica偺廳梫惈傪憆幐偟偰偄偔偲丄偙偺惈幙偼丄忋徃楢寢晞偺cum perfectione偺傛傝屆偄宍偺偲偙傠偱巊傢傟傞傛偆偵側偭偨丅偍偦傜偔偼丄偙傟偼丄晥昞偺抜偑愙嬤偟偨帪偵丄晄婍梡偵巊偭偨偨傔偱偁傞丅楢寢晞偺廔傝偺壓崀stroke偼偦傟備偊偵丄偦偺堄枴傪丄plica偺stroke偐傜丄longa偺報傊偲堄枴傪曄偊偨偺偱偁傞丅 丂p297偺慜僼儔儞僐幃楢寢晞偲斾妑偡傞偲丄僔僗僥儉偼丄楢寢晞sine proprielate偲sine perfectione 丂楢寢晞偺僼儔儞僐幃僔僗僥儉偵傛傞恑曕偼丄慜僼儔儞僐幃帪戙偺偦傟傪僆乕僶乕偟偰偄傞偑丄僼儔儞僐偺嫵偊偲Dietricus偺偦傟偲偺斾妑偐傜柧傜偐偱偁傞丅僶儞儀儖僋幨杮偺婰晥朄偵偍偄偰偡偱偵偦傟傪弎傋偨偑丅 Dietricus偵傛傟偽丄ternaria cum proprietate偼丄L B L乮戞侾儌乕僪乯偲側傝丄ternaria sine proprietate偼丄B L B乮戞俀儌乕僪乯偲側偭偰偄傞丅偙偺弮悎側儌乕僪揑夝庍偐傜僼儔儞僐揑夝庍傊偺慗堏偑丄偡側傢偪丄long偑愭峴偡傞帪乮戞俁儌乕僪乯偵偼丄偁傞庬偺娐嫬壓偱偼丄ternaria cum proprietate偼B B L偲側傞偲偄偆Dietricus偺抁昡偵偍偄偰丄偪傜傝偲尒弌偝傟傞偐傕偟傟側偄丅 僼儔儞僐偺峷專偼丄偙偺嵟屻偺夝庍傪攔彍偟偨偙偲偵偁傞丅寢壥偲偟偰丄偁傜備傞cum proprietate丂偼丄binaria偱偁傠偆偲ternaria偱偁傠偆偲丄breve偱巒傑傞偙偲偲側傞丅偦傟備偊僼儔儞僐偼丄cum proprietate偺幙偼丄慡懱偺楢寢晞偵娭偡傞偺偱偼側偔丄偦偺initiali懁偺傒偵娭學偡傞丄偲偄偆寛掕揑惡柧傪敪偟偨偺偱偁傞丅 斵偺僔僗僥儉偲偡傋偰偺偁傜備傞斵埲慜偺僔僗僥儉偺娫偵偼丄庡偨傞憡堘偑偁傞丅堦搙偙偺僗僥僢僾偑庢傜傟傞偲丄偦傟偼丄嵟屻偺壒晞偵懳偡傞cum perfectione偺幙傪嬿偵捛偄傗傞傛偆側扨弮側栤戣偲側偭偨丅傓傠傫嵟屻偺壒晞偼丄嵟弶偺breve偲偲傕偵perfectio傪姰惉偝偣傞偨傔偵丄long偺壒壙傪帩偭偰偄側偗傟偽側傜側偄乮birnaria偵偍偄偰乯丅 proprietas to the initialis and perfectio to the finalis偲妱傝摉偰偰丄嬫暿偺偁傜備傞壜擻惈偼偙傟偱恠偒偨丅拞娫偺壒晞偼偦傟備偊丄偙傟傜偺嬫暿偐傜偼撈棫偟偨壒壙偲側傜側偗傟偽側傜側偄丅'A parte autem medii ligaturarum nulla essentialis differentia invenitur' 丂僼儔儞僐幃偲慜僼儔儞僐幃偺僔僗僥儉偺娫偺憡堘傪愢柧偡傞偨傔偵丄椉幰偺婰晥朄偺庡梫側儌乕僪傪昞偵偟偰偍偔丅 p315 丂乮僼儔儞僐幃偱偼乯嵟弶偺戞侾儌乕僪偵偍偄偰偼丄 椺 亙 motet Huic ut placuit -(tenor )亜 僼儔儞僐偺尨懃偵廬偭偰彂偐傟偨嶌昳偼丄13悽婭屛斎偐傜14悽婭弶婜偵偐偗偰偺丄Mo偺戞7丆8嶜巕丄Codex丂Torino丆 in Paris丆 Bibl. Nat. J. Jr. 146(Roman de Fauvel) 丆偦偟偰偦偺懠偺偄偔偮偐偺幨杮偵偍偄偰惗偠偰偄傞丅 motet Huic ut placuit -(tenor )(Facsimile 63) 偑傑偢丄椺偲偟偰妛廗偝傟傞丅僥僲乕儖偼抜偺拞娫偐傜巒傑傞丅偦傟偼丄戞侾儌乕僪偱丄3 2 2 2....偲偟偰彂偐傟偰偄傞丅嵟屻偺ordo偼丄嵟弶偲摨堦偱丄幚嵺丄慡懱偺儊儘僨傿偑丄忋惡晹偑廔傢傞傑偱孞傝曉偝側偗傟偽側傜側偄乮偦傟偼係夞偱偁傞丅儌僥僢僩偼丄幨杮偺師偺儁乕僕偱廔巭偡傞乯偙偲傪帵偡偨傔偵丄彂偐傟偰偄傞丅 丂motetus乮column偺塃懁乯偼丄僔儔僽儖乭Hu'偱偺奼戝偝傟偨償僅乕僇儕僛乕僔儑儞偱巒傑傞丅偦偟偰丄僼儖僥僉僗僩偑(' huic ut . . . mira potentia')偱壧帉偯偗偝傟偨壒妝偑7抜偵傢偨偭偰懕偄偰偄傞丅triplum偵偼惓妋偵摨偠俀偮偺僷僢僙乕僕偑惗偠偰偄傞丅偟偐偟丄Stimmtausch偺寢壥丄 椉惡晹偼丄(potenti)'a'偺償僅乕僇儕僛乕僔儑儞偑懕偒丄昿斏偵乮triplum偺乯S-S媥晞偺僌儖乕僾偼丄motetus偺S媥晞-S偺僌儖乕僾偵懳峈偟丄hocket偺岠壥傪惗傒弌偟偰偄傞丅S-S媥晞偼丄晥慄偺壓丄忋丄墶愗偭偰抲偐傟偨彫偝側僟僢僔儏偲偟偰彂偐傟偰偄傞丅 偙偺儌僥僢僩偺尩枾側僼儔儞僐幃夝庍偼丄S-S媥晞偺僌儖乕僾偵偍偗傞S媥晞傪俀攞偵偡傞昁梫偑偁傞丅偙偆偟偨傓偟傠晄婍梡側楢懕傪旔偗傞偨傔偵丄俀偮偺S偺僌儖乕僾傪摍偟偄壒晞偲偟偰trascription偡傞偺偑傛偄偱偁傠偆丅 Facsimile 63 亙Dieux! qui porroit, quand il vodroit, sanz mal penser / En grant dolour, en grant paour, en grant tristour / Aptatur亜 丂僼傽僋僔儈儕64(Dieux! qui porroit, quand il vodroit, sanz mal penser / En grant dolour, en grant paour, en grant tristour / Aptatur)偼丄僼儔儞僐幃偺乭semibreve偺嵔乭偺巊梡傪帵偟偰偄傞丅semibreve偼忢偵丄嬼悢偲偟偰尰傟傞丅偡側傢偪丄2丆4丆6摍偺僌儖乕僾偲偟偰偱偁傞丅忋婰偺尨懃偵傛傟偽丄偦傟傜偼丄儁傾偲偟偰攝楍偝傟偰偄傞丅 僼傽僋僔儈儕64  偙偙偵duplum偺偼偠傔偺晹暘偺transcription傪帵偡丅 倫317 僥僲乕儖Aptatur偼丄慡懱偱丄ternariae sine perfectione偱彂偐傟偰偄傞丅偦傟偧傟偼BBB偲側傞丅偦傟偧傟偺楢寢晞偵breve媥晞偑懕偔偺偱丄係偮偺breves偺僌儖乕僾偼丄柧傜偐偵丄modus imperfectus傪帵偡偙偲偵側傞丅 B. THE INNOVATIONS OF PETRUS DE CRUCE 丂慜弎偺傛偆偵丄僼儔儞僐幃婰晥朄偵偍偗傞嶌昳偼丄傓偟傠婬偱偁傞丅僼儔儞僐偺僔僗僥儉偺嵟傕戝偒側寚揰偼丄嵶偐偄壒壙偺椞堟偵偍偗傞丄儕僘儉偺償傽儔僄僥傿偺寚擛偱偁傞丅偦偟偰丄偙偺栤戣偵偍偄偰丄怴偨側峷專偑峴傢傟偨丅 廳梫側恑曕偼丄13悽婭偺壒妝偲婰晥朄偵偍偗傞怴偟偄僩儗儞僪傪幚嵺偵忋埐偟偨Petrus de Cruce (1280擭崰?)偵傛偭偰側偝傟偨丅斵偵傛偭偰摫擖偝傟偨婰晥朄偺岺晇偑僼儔儞僐偺婯懃偲偼塻偔堎側偭偰偄偨偨傔偵丄Petronian婰晥朄偲偄偆摿庩側柤傪梌偊偨偄丅 丂Petrus de Cruce偺妚怴偼丄偟偽偟偽丄14悽婭弶婜偺棟榑壠偵傛偭偰婰弎偝傟偰偄傞丅Robertus de Handlo偼丄semibreves婰晥朄偵偮偄偰偺僼儔儞僐偺尨懃傪愢柧屻丄埲壓偺傛偆偵懕偗偰偄傞丅 傛傝惓妋偝偲恀幚偺偨傔偵丄俀偮偺semibreves偲俀偮偺semibreves偺娫丄俁偮偺偦傟傜偺娫偵丄punctus偑壛偊傜傟傞傋偒偱偁傞丅偦傟偼丄Petrus de Cruce偵傛偭偰側偝傟偨偺偱偁傞 Jacobus of Liege偼丄Speculum Musicae偱埲壓偺傛偆偵尵偭偰偄傞丅 Petrus de Cruce偼丄perfect tempus偺僗僷儞撪偱係偮偺semibreves傪摫擖偟偨嵟弶偺恖偱偁偭偨 丂Robertus de Handlo偵傛傟偽丄Petrus de Cruce偼丄摨條偺僌儖乕僾偺椬偵偁傞semibreves偺僌儖乕僾傪嬫愗傞偨傔偵丄puncfus divisionis傪摫擖偟偨丅偦傟備偊偵丄B SS.SSS.SS.SSS.SS B偲偄偆傛偆側慻傒崌傢偣偼丄僼儔儞僐幃婰晥朄偱偼晄壜擻偱偁傞偑丄梕堈偵宍惉偝傟傞偙偲偑偱偒偨丅 偟偐偟偙偺妚怴偼丄暿偺傛傝戝偒側廳戝惈丄偡側傢偪丄breve(perfecta)偺応偵係丆俆丆俇丆俈偮偺semibreves傪摫擖偡傞偙偲傊偺弌敪揰偵夁偓側偐偭偨丅儌儞儁儕僄幨杮偵偍偄偰偼丄偙偺妚怴傪嬶懱壔偡傞傛偆側懡偔偺儌僥僢僩偑尒傜傟傞丅 p319 亙Petrus de Cruce丂Aucun ont trouve chant亜 Petrus de Cruce偺桳柤側儌僥僢僩Aucun ont trouve chant偼丄偦偺朻摢偑偝傑偞傑側棟榑壠偨偪偵傛偭偰堷梡偝傟偰偄傞偑丄偦偺侾椺偱偁傞乮僼傽僋僔儈儕65)丅僥僲乕儖Aucun乮ciavit乯偼丄俁偮偺壒晞偺僌儖乕僾偡傋偰偑long偱偁傞丅 motetus偼丄庡偲偟偰丄long偲breve偱婰晥偝傟偰偄傞丅偟偽偟偽丄conjunctura偱偁傞俁偮偺semibreves偺僌儖乕僾偲ligatura c.o.p.偱偁傞俀偮偺semibreves傪敽偭偰丅 偟偐偟丄triplum偼丄儕僘儉偵偍偄偰丄挿懌偺恑曕傪帵偟偰偄傞丅偦傟偼庡偲偟偰丄semibreves偵傛偭偰彂偐傟丄俀偐傜俈偮偺僌儖乕僾偱尰傟傞丅僌儖乕僾偺嵟弶偁傞偄偼嵟屻偼丄傛傝挿偄壒晞乮L,B)偁傞偄偼偦傟偵憡摉偡傞媥晞丄楢寢晞丄偁傞偄偼puncfus divisionis偵傛偭偰帵偝傟偰偄傞丅俀偮偺semibreves偼丄binaria c.o.p偵傛偭偰彂偐傟偰偄傞偑丄慜屻偺semibreve偲寢崌偼偟偰偍傜偢丄偦傟帺恎丄breve偺壒壙偲側偭偰偄傞丅 偲傝偁偊偢偼semibreves撪偺儕僘儉峔惉偺栤戣偼抲偄偰偍偄偰丄埲壓偑trimplum偺朻摢偺transcription偺寢壥偱偁傞丅 丂柧傜偐偵丄俁偮偺乮semibreves偺乯壒晞埲忋偺breves傊偺抲偒姺偊偼丄semibreves傛傝傕嵶偐偄minima乮偁傞偄偼semiminima偝偊乯壒壙偺摫擖偺幚慔偲偟偰寢榑偯偗傜傟傞丅偟偐偟丄Petrus de Cruce偺嫵偊偲婰晥朄偵偍偄偰丄偙偆偟偨嵶偐偄壒壙偼丄semibrevis偺柤偺傕偲偵尰傟丄minim偑撈棫偟偨壒晞偲偟偰de jure偵乮惓摉偵乯擣傔傜傟傞傑偱偵偼丄偝傜側傞帪傪梫偟偨丅 丂俁偮偺semibreves埲忋偺僌儖乕僾偵傛偭偰帵偝傟偨庡偨傞栤戣偼丄Petronian婰晥朄偺摿挜偱傕偁傞偑丄偙偆偟偨僌儖乕僾偺撪晹偱偺壒壙偺偦傟偱偁傞丅偡側傢偪丄偦傟傜偑扨弮偵摍偟偔暘妱偝傟偨壒晞偱偁傞偺偐丄偁傞偄偼丄偦傟傜偑丄僼儔儞僐幃婰晥朄偵偍偗傞semibreves偺楢懕偺偦傟偲摨條偺儕僘儉揑峔惉傪梫媮偡傞偺偐丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅 偙偺栤戣偼丄堷梡偟偨儌僥僢僩偺俀庬椶偺transcription偵傛偭偰愢柧偝傟傞偱偁傠偆丅(a) 丆 Coussemaker丆 L'Art harmonique l no. XI; (b) 丆Wolf ( in GdM III丆 no. 1丆 and in HdN 1丆266 (see p. 320)偱偁傞丅 丂Coussemaker傕Wolf傕丄semibreves偺僌儖乕僾傪尩枾側3攺巕壒棩偺婎慴偺忋偱夝庍偟偰偄傞丅14悽婭偺梡岅偱偼丄tempus perfectum(B=3S)偱偁傞丅偝傜偵Wolf偼丄prolatio perfecta傪揔梡偟丄僼儔儞僐幃偺乭semibreves偺嵔乭偲屇偽傟傞傕偺偲摨堄偺iambic僌儖乕僾傪摫擖偟偰偄傞丅 p320 丂偙傟傜偺俀偮偺斉偼丄F.Ludwig (A HdM1丆:. 54)偵傛偭偰嫙梌偝傟偨transcription偱埲壓偺傛偆偵帵偝傟傞丅 丂偳偪傜偺夝庍偑惓偟偄偐偲偄偆媈栤偼丄娙扨偵偼夞摎偱偒傞傕偺偱偼側偄俀丅14悽婭敿偽偺俁偮偺榑暥丄偡側傢偪丄Coussemaker Scriptores戞俁姫偵偁傞Theodoricus de Campo丆 :Anon .III 丆 and Anon. IV偵偍偄偰偼丄semibreves偺僌儖乕僾偺尩枾偵寁検壔偝傟偨夝庍偺棟榑偑巟帩偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅 2丂偙偺栤戣偼丄Wolf偵傛偭偰摿偵尋媶偝傟偨偑丄13悽婭屻婜偵偍偄偰偼丄僀僞儕傾偺壒妝偲婰晥朄偼丄僼儔儞僗偺嫮偄塭嬁偺傕偲偱敪払偟偰偄偨偲偄偆棟榑偵戝傑偐偵婎偯偄偰偄傞丅偙偺棟榑偼偟偐偟丄F.Ludwig傗H.Besseler偵傛偭偰偼巟帩偝傟偰偄側偄丅 摿偵Ludwig偼丄偦偺擔晅12274擭偼丄Wolf偺寢榑偺僐乕僫乕僗僩乕儞偱偁偭偨Marchettus de Padua偺Lucidarium偵懳偟偰偼丄栺50擭傎偳憗偡偓傞偲偟偰丄岆傝偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅Wolf偼1913擭偵丄弶婜偺僼儔儞僗偺Ars Nova偺婰晥朄偵偍偗傞僀僞儕傾偺塭嬁偲偄偆峫偊傪幪偰嫀偭偰偄傞丅偦偺戙傢傝斵偼丄偝傑偞傑側棟榑壠偺彂朄偐傜丄Ars Antiuqua偐傜Ars Nova傊偺慗堏偺婜娫偵偮偄偰丄徻嵶側愢柧傪偟偰偄傞丅 偙傟傜偺嶌幰偨偪偼丄庡偲偟偰丄Ars Nova偺婰晥朄傪庢傝埖偄丄偄傢備傞semibreves signatae,semibreves caudatae,semibeves cum proprietate,梫偡傞偵semibreves偺摿庩側僞僀僾偺巊梡偵偮偄偰偺峫嶡偺傕偲偱丄婰晥朄傪嬫暿偟偰偄傞丅偦傟偼丄僟僢僔儏偑忋岦偒偐壓岦偒偐偱丄 偟偐偟摨偠嶌幰偼丄傛傝埲慜偺幚慔偵尵媦偟丄偙傟傜偺宍幃偲punctus divisionis偺巊梡偺娫偺嬫暿偺幐攕傪丄偦偺庡偨傞惈幙偵婣偟偰偄傞丅偦傟傜偼傑偨丄signatae偱偼側偄semibreves偺僌儖乕僾撪偺偝傑偞傑側壒壙偵娭偡傞徻嵶側愢柧傪嫙梌偡傞丅埲壓偺昞偱丄偦傟傜偺尨懃傪愢柧偟傛偆丅 P322 丂偙偆偟偨徻嵶側愢柧偼丄摿偵Wolf偵傛偭偰峴傢傟偨丅桞堦巆偝傟偨栤戣偼丄棟榑壠偨偪偵傛偭偰弎傋傜傟偨俀捠傝偺寁検朄偲偟偰偺媈擮偼丄tempus perfectum偐丄tempus imperfectum偐丄偲偄偆偙偲偱偁傝丄trochai們儕僘儉偐iambic儕僘儉偐偼丄乮偦偺1抜奒嵶偐偄乯prolatio perfecta偵偍偗傞壒晞懳偟偰慖偽傟傞傋偒偱偁傞丅 丂偙傟傜偺媈栤偵懳偡傞夞摎傪扵偡偙偲偼丄柍懯崪偐傕偟傟側偄丅幚嵺丄偙偺巇帠偺幚傝偵偼丄慡懱偺栤戣偺嫋梕惈偲偟偰丄戝偄側傞媈栤偑帩偪忋偑傞丅 岾偄側偙偲偵丄暿偺棟榑壔丄偡側傢偪丄Speculum musicae1偺嶌幰丄Jacobus of Liege偼丄傢傟傢傟偺彆偗偲側傞丅斵偼丄semibreves偺栤戣偵孞傝曉偟堄尒傪弎傋偰偄傞丅埲壓偺傛偆偵丅 1Speculum musicae偼丄桞堦偱偼側偄偵偟傠丄拞悽壒妝偺傕偭偲傕廳梫側榑暥偱偁傞丅偦偺挊幰偼偍偦傜偔丄Jacobus of Liege偱偁傞丅偄偢傟偵偣傛丄偙偺杮偺嶌幰偼丄嬌抂偵曐庣揑側壒妝壠偱偁傞丅 p323 乮尰戙偺乯壒妝壠偨偪偼丄semibreves偵懳偟偰懡偔偺嬫暿傗柤偯偗傪偟偰偄傞丅偦偺宍偵懳偟偰偳傫側偵償傽儔僄僥傿偑偁傠偆偑丄恀幚偺屆偄嫄彔偼丄戝偒側償傽儔僄僥傿傪帩偭偰偄偨丅傂偲偮偺偁傞偄偼摨偠tempus偵懳偟偰丄偡側傢偪丄brevis recia偺偦傟偵懳偟偰丄斵傜偼丄壒壙偵偍偄偰摍偟偔側偄俀偮偺semibreves傪梡偄偰偄偨丅偁傞偄偼丄俁丆係丆俆丆俇丆俈丆俉丆俋偺摍偟偄semibreves傪丅備偊偵丄2偮偺semibreve倱偺応崌偼semibreves secundae丒丒丒偲朿傜傫偱偄偔丅斵傜偼semibreves偺懡條惈傪梡偄傞偑丄宍偱嬫暿偡傞傢偗偱偼側偔丄僟僢僔儏傪採嫙偡傞傢偗偱偼側偔丄偵傕娭傢傜偢斵傜偼丄puncta偵傛偭偰廫暘偵嬫暿傪偟偰偄傞丅 丂偙偆偟偨拲庍偺屌桳偺廳梫惈偵愙偟偰丄Jacobus of Liege偺慡懱揑偵峗鄇側榑暥偼丄.Ars Nova偺嬤戙揑妚怴傛傝傕丄Ars Vetus偺桪埵惈傪帵偡傛偆偵側偭偰偄傞丅偙偺応崌丄斵偼丄柧傜偐偵丄乭尰戙偺乭嶌嬋壠傜(de Vitry丆Jo hannes de Muris)偵傛偭偰摫擖偝傟偨妚怴揑曄壔偼丄幚嵺偵偼朙偐側偺偱偼側偔丄傓偟傠13悽婭偺儕僘儉偺償傽儔僄僥傿偺壜擻惈傪昻偟偔偟偰偟傑偆偺偩丄偲偄偆偙偲傪尵偭偰偄傞丅 嵟弶偵斵偼丄minima偺摫擖偼丄暿偺婰崋偵傛傞屆偄儕僘儉傗壒壙偺昞尰偵夁偓側偄丄偲偄偆帠幚偵拲堄傪岦偗偝偣偰偄傞丅偙偺惡柧偼丄柧傜偐偵傛傝嵶偐偄壒晞偺摫擖偑丄挿壒壔偵敽傢傟偰偄傞偲偄偆帠幚傪柧傜偐偵偟偰偄傞丅幚嵺丄B傗L偺俀攞壙偺俁攞壙壔偑懕偔偙偲偩傠偆丅備偊偵丄乭嬤戙揑乭側 偙偆偟偨偙偲傪帵偟偨屻丄Speculum musicae偺嶌幰偼丄僼儔儞僐偺屻宲幰丄嵟弶偵Petrus de Cruce偑丄Ars Nova偺幚慔偵偍偄偰偼尒弌偣側偄傛偆側壒壙偺償傽儔僄僥傿傪壒妝傗婰晥朄偵摫擖偟偰偄偔偝傑傪帵偟偰偄傞丅幚嵺丄俁偮埲忋偺semibreves偵偮偄偰偺Petrus de Cruce偺僌儖乕僾偺摫擖偼丄孞傝曉偝傟傞俀暘楐丄俁暘楐乮1/8.1/9 breves)偐傜偺壒壙傪摫偔偩偗偱側偔丄breve偺1/4.1/5.1/7丄1/9偲偄偭偨怴偨側暘悢壔偺憂憿傪傕堄枴偟偰偄傞丅 丂Jacobus of Liege偺愢柧偼丄偙偺堦斒揑忬嫷偵徠傜偣偽丄姰慡偵柧椖偱偁傝丄偁偄傑偄偝偑側偄丅偦傟備偊丄semibreves偺Petrus de Cruce偺僌儖乕僾偑埲壓偺傛偆側僗僉乕儉偱夝庍偝傟傞傋偒偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅 p俁俀係 偙偺儌僥僢僩偺嵟弶偺晹暘偺transcription偼埲壓偱偁傞丅  Petrus de Cruce丂Aucun ont trouve chant (棯乯 媈偄側偔丄Petrus de Cruce偑懏偟偰偄偨Ars Antiqua偺帪戙傪捠偟偰丄long偵傛偭偰戙昞偝傟傞僲乕僩儖僟儉妝攈偺帪戙傪彍偄偰丄捠忢偺壒妝偺僷儖僗偑丄semibreve偱偼側偔breve偵傛偭偰戙昞偝傟傞丄偲偄偆偙偲偑廫暘偵帵偝傟偰偄傞丅 偙偺廫暘側椺偼丄Speculum musicae偺挊幰偵傛傞孞傝曉偟偺庡挘偵懚嵼偟偰偄傞丅斵偼丄Petrus de Cruce傪斵偺垽偟偨ars veterum偺堦恖偟偰丄忢偵寖徿偟偰偄傞丅堦曽斵偼丄巹偨偪偵丄Ars Nova偱偺semibreve偲偼懳徠揑偵丄屆偄寍弍偵偍偄偰偼丄攺乮tempus)偼breve偵傛偭偰戙昞偝傟傞偲偄偆帠幚偵偮偄偰偺忣曬傪梌偊傞丄懡偔偺棟榑壠偺偆偪偺堦恖偱偁傞丅 偙偺帪戙偺嶌昳偑屌桳偺僗僺乕僪乮仭亖 丂偙偆偟偨帠忣偵偍偄偰偼丄Theodoricus de Campo偺愢柧傗忋婰偱婰弎偝傟偨偝傑偞傑側柍柤幰偨偪偼丄侾係悽婭屻敿偵側偝傟偨帋傒丄Petrus de Cruce偺帪戙偺婰晥朄傪丄偦偺帪戙偵偼傗偭偨懍偝傗儕僘儉偺奣擮偵傛偭偰夝庍偡傞偙偲丄傪戙昞偟偰偄傞丅 偁傞恖偨偪偼丄弶婜偺幨杮偺婰晥朄偵丄斵傜偑傛傝抁偄丄偁傞偄偼挿偄偲峫偊偰偄偨semibreves偵懳偟偰丄忋曽壓曽偺僟僢僔儏傪壛偊傞偙偲偵傛偭偰曄偊傛偆偲偝偊偟偨丅彮側偔偲傕俀偮偺幨杮偵偙偆偟偨儕儌僨儕儞僌偺宍愓偑巆偝傟偰偄傞丅偙傟傜偺傂偲偮丄僼僄儖僈僗幨杮偵偮偄偰偼偡偱偵榑弎偟偨丅傕偆傂偲偮偑偄傢備傞Roman de Fauve倢側偺偱偁傞丅 p俁俀俆 C. THE ROMAN DE FAUVEL 丂偙偺MS (Paris 丆 Bibl. Nat.f. Jr. 146)偼丆帩懕揑側僫儗乕僞乕偑擖偭偨儌僥僢僩傗儌僲僼僅僯乕壧傪娷傫偱偄傞丅侾俁侾係擭偵姰惉偝傟丄Ars Antiqua偺嵟屻偺峗鄇側僪僉儏儊儞僩偱偁傞丅偦偺庡偨傞婰晥朄揑娭怱偼丄捠忢偺semibreve偵壛偊偰丄強堗semibreves signatae偁傞偄偼cau倓atae偑惗偠偰偄傞丄偡側傢偪丄偦偺懠偺惈幙傪帩偮壓曽丄忋曽偺旜傪帩偮semibreve偑丄嵶偐偄壒晞偺椞堟撪偺壒壙偺暘壔傪帵偦偆偲偟偰偄傞丄偲偄偆帠幚偵偁傞丅 偨偲偊偽丄 丂Petrus de Cruce偺儌僥僢僩偺捠忢偺semibreve偺傛偆偵丄Roman de Fauve倢偺semibreves caudatae偼丄懡條側夝庍偲偝傑偞傑側妛幰乮Coussemaker丆Wolf丆 Ludwig乯偺榑憟偺庡戣偲側偭偰偄傞丅偟偐偟偝傜偵丄慜偺働乕僗偱偼丄慡懱偺栤戣偼晄栄偱偁傞丅幨杮偺惛嵏偼丄梕堈偵丄semibreves signatae偺巜帵偑傕偲傕偲偺彂朄晹暘偵偼側偔丄偡傋偰偑屻悽偺晅壛偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅帠幚丄偦傟傜偼丄嬌抂偵抁偄僟僢僔儏偲偟偰丄 懡偔偺応崌丄壒晞偺拞怱偐傜棧傟偰偙偭偦傝偲丄枾偐偵晅偗傜傟偰偄傞 偺傛偆偵巚傢傟傞丅 丂Roman de Fauve倢偺semibreves signatae偺怣溸惈偵寚偗傞惈幙偼丄摿偵丄忋曽僟僢僔儏傪敽偆宍幃丄semibrevis minima(屻偺僔僗僥儉偺minima)偵偍偄偰丄柧傜偐偱偁傞丅 嶌昳Quare fremuerunt偵偍偗傞偙偆偟偨宍幃偺懚嵼偼丄J.Wolf傪丄tempus perfectum cum prolatione perfecta偲偄偆昞尰偵摫偄偨丅偟偐偟F.Ludwig偼丄Wolf偺弌斉傊偺斸敾偵偍偄偰丄tempus imperfectum cum prolatione perfecta偺揔梡傪彞偊偨丅 幚嵺丄偙偺働乕僗偵偍偄偰偼丄榑憟偼晄栄偱偁傞丅偦傟偼丄minima偺僗僩儘乕僋偑扨偵栚偵尒偊丄堦娧惈乮戞俀抜嵟弶偲戞俁抜偺嵟屻傪嶲徠乯側偔巊傢傟偰偄傞偙偲偩偗偱側偔丄嶌昳偑丄偙傟傜偺婾minimae傪帵偡偨傔偺幨杮慡懱偺桞堦偺傕偺偲側偭偰偄傞偨傔偱偁傞丅 Quare fremuerunt 幨杮偺峑掶幰偼丄Ars Nova偺尨棟偵懃偭偰偦傟傪嵞曇偡傞偑丄偡偖偵偦傟傪偁偒傜傔丄斵偺巇帠偑晄栄偵側傞丄偲偄偆寢榑偼丄旔偗傜傟側偄偺偱偁傞丅幨杮偵偼偁傜傢傟偰偄側偄壓曽僟僢僔儏偺揔梡偵偍偄偰丄斵偼丄偄偔傇傫挿偄壒壙乮semibrevis major)偺semibreves傪帵偡偙偲偵丄偝傜偵屌幏偟偰偄傞丅 偟偐偟丄僼傽僋僔儈儕67傪堦曀偡傟偽乮偡側傢偪戞8抜嵍塃乯丄偦傟傜偼丄婛弎偺忋曽僟僢僔儏偺傛偆偵丄屻偺峑掶偲摨偠奜娤偱偁傞偙偲偑傢偐傞丅偡側傢偪嵟廔寢榑偼丄偙偺幨杮偑傕偲傕偲偼丄恀偺Petrus de Cruce婰晥朄偱彂偐傟偰偄偨丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅偦偟偰丄semibreves偺偦偺僌儖乕僾偼丄婛弎偺尨棟偵傛偭偰夝庍偝傟側偗傟偽側傜側偄丅 丂Quare fremuerunt傊偺偙偺棟榑偺揔梡偼丄埲壓偺transcription偵偮側偑傞丅a偼J.Wolf,倐偼F.Ludwig偵傛傞丅 丂偙偙偱丄Roman de Fauve倢偺億儕僼僅僯乕嶌昳偺婰晥朄偵偮偄偰偺堦斒揑媍榑偵栚傪揮偠傛偆丅 The Tenors; Modus and Maximodus. 僥僲乕儖偺婰晥朄偼丄僼儔儞僐幃尨懃偵廬偆丅埲壓偺俀椺偱帵偟偰偄傞傛偆偵丄椉幰偼modus perfectus乮longa偲brevis偑俁暘妱乯偱偁傞丅 丂modus imperfectus偼丄傛傝埲慜偺僜乕僗傛傝傕偟偽偟偽弌尰偡傞丅偲偒偳偒丄偦傟偼丄儌僥僢僩Nulla pestis(f. 3)偵偍偄偰柧傜偐側傛偆偵丄僥僲乕儖偑乽Vergente ex imperfectis乮僥僲乕儖Vergente偼imperfect long偱墘憈偝傟傞乿偲彂偐傟偰偄傞偙偲傕偁傞丅偙偺応崌偼偩偑丄偦偺報偼丄晄梫側傕偺偲側傞丅側偤側傜丄long-rest偺巊梡偼丄imperfect modus偵懳偟丄娫堘偄側偔2偮暘偺僗儁乕僗傪妋曐偟偰偄傞偐傜偱偁傞丅 儌僥僢僩Nulla pestis(f. 3) p328 丂忬嫷偼丄儌僥僢僩Quasi non ministerium(f.6')偺僥僲乕儖Displicebat偵偍偄偰偼傗傗晄柧椖偱偁傞丅偦偙偱偼丄偙偺傛偆側報傕側偄偟丄媥晞傕側偄丅偙偙偱偼丄duplum偲triplum偼丄惓偟偄寁検婰晥朄偼偡側傢偪丄modus imperfectus偱偁傞丅 儌僥僢僩Quasi non ministerium(f.6') 丂imperfect modus偼丄摿偵丄楢寢晞側偟偱彂偐傟偨僥僲乕儖偵偍偄偰弌尰偡傞丅偙偺僞僀僾偺俋偮偺僥僲乕儖偺偆偪丄係偮偼perfect modus偱偁傝丄俆偮偼imperfect modus偱偁傞丅偡側傢偪丄 嘆Superne matris (f. 2) 丆 嘇Imperfecte canite (f. 13 )丆 嘊Heu me Iristis (f. 30) 丆 嘋Merito hec palimur (f. 42 )丆 嘍Alleluia benedictus(f. 43). 偼imperfect modus偱偁傞丅嘍偺Alleluia benedictus偺僥僲乕儖偼丄僼傽僋僔儈儕66偵偁傞丅埲壓偼偦偺嵟弶晹暘偺transcription偱偁傞丅 Alleluia benedictus(f. 43). 丂偙偺僥僲乕儖偼傑偨丄寁検婰晥朄偺僔僗僥儉偺暿偺暆峀偝傪帵偟偰偄傞丅傛傝憗婜偺僜乕僗偵偍偄偰丄longa偲duplex longa偺慻傒崌傢偣丄偙傟偼14悽婭偵偍偄偰偼maxiima乮Mx乯偲屇偽傟偨偑丄忢偵丄俀偮偺long偺僌儖乕僾偵帄傞丅偡側傢偪丄乥Mx乥LL乥Mx乥LL乥Mx乥偲側傞丅忋婰偺椺偱偼丄L Mx/L Mx/L (L) (L乯乮妵屖撪偼媥晞傪帵偡乯偲側傞丅 偙偙偵丄弶婜偺Ars Nova傗儅僔儑乕偵偍偗傞幚慔揑揔梡偲側傝丄15悽婭偐傜17悽婭傊偺棟榑揑彂朄傪娧偄偨modus maximarum(maximodus p124嶲徠乯偺朑夎偑擣傔傜傟傞丅 偦偺懠偺寁検婰晥朄偺傛偆偵丄maximodus偵傕perfe們倲偲imperfect偑偁傞丅偟偐偟丄Mx帺恎偼丄寛偟偰ternary偵偼側傜側偄偙偲偵拲堄偟側偗傟偽側傜側偄丅偦傟偼丄longs偺僌儖乕僾偵懏偡偩偗偱偁傝乗binary Mx偱偁傞側偟偵娭傢傜偢乗maximodus偼丄埫帵偵傛偭偰perfect偁傞偄偼imperfect偺偺偳偪傜偐偵側傞丅 丂maximodus偑丄嶌昳偵偍偄偰丄柧傜偐偵庴偗擖傟傜傟傞偵偮偗丄transcription偵偍偄偰偼丄傛傝僿價乕側廲慄偑丄偁傞偄偼摨摍偺堄枴崌偄偑帵偝傟傞傋偒偱偁傞丅忋婰偺Alleluia乚僥僲乕儖偵偍偄偰偼丄偦傟偧傟偺3偮偺measures屻偵丄偙偆偟偨廲慄偑偁傞傋偒偱偁傞丅傕偆傂偲偮偺壜擻惈偼丄侾偮偺3/2偵俁偮偺2/4傪慻傒崌傢偣傞乮2/4亊俁亖3/2)偙偲偱偁傞丅 Red Notes Roman de Fauva倢偵偍偄偰偼丄愒怓晞偺嵟弶婜偺椺偑尒弌偝傟傞丅偦傟偼丄僥僲乕儖偵偍偄偰丄modus perfectus傪modus imperfectus傊偲慗堏偡傞偙偲傪帵偡偨傔偵巊傢傟傞丅偦傟傜偼丄僼傽僋僔儈儕67偱reproduce偝傟傞儌僥僢僩Garrit gallus -In nova fer倲偵偍偄偰尒傜傟傞丅崟怓丄 愒怓晞偑偪傚偆偳偦偺巜帵偝傟偨堄枴傪帩偮偙偲偼丄崟怓晞偱彂偐傟偨僷僢僙乕僕俁僗儁乕僗偑愒怓晞偱彂偐傟偨俀僗儁乕僗偱僇僶乕偝傟偰偄傞媥晞偺挿偝偐傜柧傜偐偱偁傞丅 p330  丂偙偺僥僲乕儖偼丄僀僜儕僘儉峔憿乮僀僜儕僘儉儌僥僢僩乯偲偟偰抦傜傟傞儌乕僪僗僉乕儉偺14悽婭偺奼挘椺偲偟偰挊柧偱偁傞丅帠幚丄忋婰偺扥惛側傝僘儉偼丄摨偠傗傝曽偱楢懕偟偰3夞偁傜傢傟丄13悽婭偺儌僥僢僩偵偍偄偰丄儌乕僪僷僞乕儞偺扨弮側僗僉乕儉偼丄帪壙偺悢偱孞傝曉偝傟傞傛偆偵側偭偨丅 忋惡晹偺婰晥朄 忋惡晹偺semibreves偺僌儖乕僾偵偮偄偰偼偡偱偵榑媍偟偨丅捠忢偦傟傜偼丄儌儞儁儕僄幨杮拞偺Petrus de Cruce偺僌儖乕僾偵摥偒偐偗傜傟偨僗僉乕儉傪儀乕僗偲偟偰夝庍偝傟偹偽側傜側偄偩傠偆丅 俀偮偺儌僥僢僩O Philippe, prelustris Francorum / Servant regem misericordia / Rex regum偲Qui secuntur / Detractor est nequissima vulris / Verbum iniquum et dolosum偵偍偄偰偼丄Mo偵偍偗傞semibreve-rest偲摨條偺丄偦偺僷乕僩偺嵟弶偺壒晞偺慜偵丄俀偮偺彫偝偄僟僢僔儏偑尒弌偝傟傞丅 偙傟偼幚嵺偺媥晞傪堄枴偡傞傢偗偱偼側偄偺偱丄J.Wolf偼丄偙傟傜偺婰崋傪丄捠忢偺tempus perfectum偵懳峈偡傞偵偍偗傞tempus imperfectum傪帵偡偲夝庍偟偰偄傞丅偙偺徿扱偡傋偒夝庍偼丄偙偆偟偨嶌昳偵偍偄偰丄俀丆俁偺semibreves偺僌儖乕僾偼丄埲壓偺傛偆側binary meter偲偟偰撉傑傟側偗傟偽側傜側偄偙偲傪堄枴偟偰偄傞偩傠偆丅 semibreve偺傕偭偲懡偔偺僌儖乕僾偺儕僘儉偼丄捠忢丄曄壔偡傞偙偲偼側偄丅breves偺binary寁検婰晥朄傕傑偨丄忋婰偺傛偆偵拝栚偝傟偨傢偗偱偼側偄偑丄俀偮偺semibreves偺僌儖乕僾偺傑偭偨偔暿屄偺晛媦傪帵偡嶌昳偵偍偄偰丄夝庍偝傟傞偩傠偆丅 偦偺椺偼丄儌僥僢僩Adesto, sancta trinitas / Firmissime fidem teneamus / Alleluya,乮僼傽僋僔儈儕66乯偱偁傞丅偦偙偺忋惡晹偱偼丄俀丄係偺semibreves偺僌儖乕僾偑俁偮偺僌儖乕僾偺偦傟傛傝傕偼傞偐偵懡偔側偭偰偄傞丅帠幚丄偙偺働乕僗偱偼丄変乆偼丄Philippe de Vitry偑斵偺Ars Nova偵偰尵媦偟偨丄伀偺斵偺抁昡偵廬偆柧敀側徹嫆傪帩偮偙偲偑偱偒傞丅 p332 Modus imperfectus偼丄tempus imperfectum偲摨條丄儌僥僢僩Adesto, sancta trinitas / Firmissime fidem teneamus / Alleluya偵偍偄偰尒弌偝傟傞丅側偤側傜丄俀偮偺tempora(=breves)偼丄1偮偺perfection(=longa乯偵娷傑傟丄偦傟偧傟偺tempus(=breves)偼丄俀偮偺semibreves偵偺傒暘偗傜傟傞偐傜偱偁傞丅 丂捠忢偼丄晄壜擻偱偼側偔偲傕傾僾儘乕僠偵偍偄偰丄寛掕偑崲擄側懡悢偺儌僥僢僩偑懚嵼偡傞丅偙傟偼丄変乆偺抦幆偺晄懌偑尨場側偺偱偼側偔丄14悽婭偺壒妝壠偨偪偺丄嵶偐偄壒壙偺栤戣偵偍偗傞丄斵傜帺恎偺偁偄傑偄偝偵婲場偡傞丅 儗僆僫儞偺organa dupla偑丄惞儅乕僔儍儖妝攈偺僾儗僀儞僜儞僌偺傛偆側儕僘儉偲13悽婭偺儌乕僪壒棩偺娫偺慗堏傪宍惉偟偨偺偲摨偠傗傝曽偱丄Roman de Fauuel偺儌僥僢僩偼丄Ars Nova偺怴偟偄儕僘儉奣擮傊偺慟恑揑曄壔傪帵偟偰偄傞丅 椉幰偵偍偄偰偼丄暋嶨側帪戙偺慗堏揑摿挜偼丄惓偟偄摎偊傪妉摼偡傞偨傔偵偝傑偞傑側帋傒傪愭傫偠偰峴偭偰偄傞偙偲偵偁傞丅椉幰偵偍偄偰偼丄棃傞傋偒敪揥偺尩枾側婯惂尨棟傛傝傕丄傛傝憗婜偺帪戙偺傛傝廮擃側奣擮偵孹偔偙偲偑媮傔傜傟偰偄偨傛偆偵尒偊傞丅 偦傟偼摿偵丄14悽婭偺榑暥偱弌夛偭偨嵄嵶側偙偲傪彍奜偡傞堦斒揑巚峫偱偁傞丅偙偺摿庩側忬嫷傪尒偨摨帪戙恖偵傛偭偰側偝傟偨尗偄榑昡偵怱傪攝偭偰偄傞丅 Semibreues Signatae. 偙偺愡偱偼丄偡偱偵娙扨偵榑媍偝傟偨semibreves signatae(caudatae)偵偮偄偰摿偵庢傝忋偘傞丅僗僩儘乕僋偑屻偺晅壛偱偁傞偙偲偼媈偄側偄丅偦傟傜偑丄僆儕僕僫儖側堄恾偺恀幚傪柧傜偐偵偟偨偺偐丄偁傞偄偼屻悽偺尨棟偵傛偭偨晄惓側儕僘儉偺儕儌僨儕儞僌側偺偐偼丄偐側傝偺媈栤偑巆偝傟偰偄傞丅偟偐偟丄埲壓偺揰偼丄Wolf,F.Ludwig傜偑庢傝忋偘偨丄廳梫側揰偱偁傞丅 乮侾乯丂semibrevis minima乮忋曽僗僩儘乕僋傪敽偆乯偼丄抁偄嶌昳Quare fremuerunt偺嵟弶偺儁乕僕偵偺傒弌尰偡傞丅偙傟偼丄摿偵廳梫偱偼側偄屻悽偺晅壛偱偁傞偙偲偼偁偒傜偐偱偁傞丅 乮俀乯semibrevis maior乮壓曽僗僩儘乕僋傪敽偆乯偼丄俀偮偁傞偄偼俁偮偺semibreves偺僌儖乕僾偵偍偄偰偺傒惗偠傞丅係偮埲忋偱偼寛偟偰惗偠側偄丅偙偺帠幚偼丄偳偆偁傟丄係埲忋偺semibeves偺僌儖乕僾偼摍偟偄壒晞偺僌儖乕僾偲偟偰偺Petrus de Cruce偺條幃偱撉傑傟傞偲偄偆丄変乆偺慜偺榑憟傪巟帩偟偰偄傞丅 乮俁乯偙偺semibrevis maior偼丄埲壓偺傆偨偮偺慻傒崌傢偣偱偺傒尰傟傞丅 p333 椉幰偲傕偵丄tempus perfectum乮a)偲傕tempus imperfectum(b)偲傕夝庍偡傞偙偲偼壜擻偱偁傞丅埲壓偵偦偺僷僞乕儞傪帵偡丅 p334 椺 乮侾乯Quare fremuerunt乮倫俁俀俇乯 semibreves偺栤戣偼丄signatae偲摨條丄偡偱偵徻嵶偵榑偠傜傟偰偄傞丅乮p325乯丅戞俀抜偵偍偄偰丄俀偮偺long倱偺娫偵俋偮偺breves偑偁傞帠幚偐傜柧傜偐側傛偆偵丄modus偼perfect偱偁傞丅 僼儔儞僐偺婯懃偵斀偟偰丄偙傟傜偺俀偮偺longs偺偆偪偺慜偺曽偼丄perfect偱偁傝懕偗偰偄傞乮栿拲丟杮棃側傜丄晄姰慡壔偝傟傞乯丅幚嵺丄偙偺壒晞偺imperfection偼丄嵟屻偺breve偺傾儖僥儔壔傪昁梫偲偡傞偙偲偱偁傠偆偑丄偦偺庤弴偼丄偙偺breve偺戙傢傝偵係偮偺semibreves偺僌儖乕僾偑惗偠偰偄傞偺偱丄晄壜擻側偺偱偁傞丅 摨偠棟桼偱丄嵟弶偺long(long plicata)偼丄嶌昳偺偦偺懠偺long偲摨條偵丄perfect偱巆傞丅扨堦偺breve媥晞乮戞俀抜偺嵟屻偺壒晞乯偑懕偔傕偺乮戞俀抜嵟屻偺long)傪彍偄偰丅 丂偙偺嶌昳偺嫽枴怺偄摿挜偼丄偦偺conductus條偺僥僋僗僠儍乕偱偁傞丅僥僲乕儖偼傎偲傫偳惓妋偵丄忋惡晹偲摨偠儕僘儉傪崗傫偱偄傞丅偦傟偼丄僀僞儕傾偺14悽婭壒妝偺乭憰忺偝傟偨conductus條幃乭傪梊尵偟偰偄傞丅 p335 丂偙偺嶌昳偺偝傜偵嫽枴怺偄揰偼丄偦偺宍幃偑僼儔儞僗偺僶儔乕僪偺偦傟偱偁傞偙偲偱偁傞丅偡側傢偪丄AAB宍幃偱偁傞丅偙偺嵟弶偺僙僋僔儑儞偺孞傝曉偟乮A)偼丄戞俁抜偐傜丄discant偱彂偐傟偰偄傞丅偟偐偟僥僲乕儖偵偍偄偰偼丄A偼侾夞暘偟偐彂偐傟偰偍傜偢丄偦傟備偊丄戞俈抜偺嵟弶偺long屻偺媥晞偺傛偆側僟僢僔儏偵傛偭偰帵偝傟偨傛偆偵丄孞傝曉偝傟側偗傟偽側傜側偄丅 偝傜偵丄偦偙偵偼丄prima volta偲 seconda volta偺堎側偭偨廔巭偑偁傝丄偄傢備傞ouvert 偲 clos偵憡摉偡傞傕偺偱偁傞丅僙僋僔儑儞偺孞傝曉偟偵偍偄偰丄儈侒偺brevis偺屻偵偼丄d-e-d-c-d偱偼側偔丄d-e-d-b-c偲側傜側偗傟偽側傜側偄乮壓晥嶲徠乯丅 (2) Firmissime-Adesto-Alleluia benedictus (Facsimile 66). 変乆偑偡偱偵妛傫偩傛偆偵乮倫328丄330乯丄偙偺儌僥僢僩偼丄imperfect modus imperfect tempus ,perfect maximodus[III,II,2]偱偁傞丅 triplum偺戞係抜偺'ut'忋偺壒晞偼丄conjunctura偱偼側偔丄係偮偺semibreves偺僌儖乕僾偑懕偔long偱偁傞丅 埲壓偼丄偙偺儌僥僢僩偺朻摢偺transcription偱偁傞丅 (3) Garrit gallus-In nova fert (Facsimile 67).  僥僲乕儖偼崟怓晞偲愒怓晞偺岎懼偱偁傞丅偡側傢偪丄慜幰偑modus perfectus(3/4)偱丄屻幰偑modus imperfectus(2/4)偱偁傞偙偲偼丄偡偱偵媍榑偝傟偨乮p328乯丅忋惡晹偵娭偟偰偼丄恀偭愭偺栤戣偼丄tempus perfectus側偺偐tempus imperfectus側偺偐丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅俀丆俁丆係偺semibreves偺僌儖乕僾偑帺桼偵崿偞偭偰偄傞偺偱丄撪晹偐傜偱偼丄寢榑偵払偡傞偙偲偼丄晄壜擻偱偁傞偑丄tempus perfectus偺曽偑丄峫偊傜傟偦偆偱偁傞丅 THE ROMAN DE FAUVEL偺俀丆俁偺儌僥僢僩偱偺p330偱帵偝傟偨帠幚偼丄俀偮偺semibreves偺僌儖乕僾偑懡悢攈傪愯傔傞偙偆偟偨儌僥僢僩偺懚嵼傕傑偨偁傞傛偆偵丄埲忋偺榑媍偵偼乮tempus imperfectum偱偁傞乯偲偄偆椺奜偑偁傞偲偄偆壖掕傪嫮偔帵嵈偟偰偄傞丅 In nove fert / Garrit Gallus / N[eume]偵偼丄tempus perfectus偱trascripiption傪偡傞傋偒偱偁傞偲偄偆徹嫆偼丄壗傜側偄丅instruction偺偨傔偵偼丄tempus imperfectus偱偺昞尰偑帵偝傟傞偐傕偟傟側偄丅 丂偙偺嶌昳偺傕偆傂偲偮偺栤戣揰偼丄duplum偲triplum偵偍偗傞偝傑偞傑側long偺昡壙偺栤戣偱偁傞丅撪梕偼丄long偺偄偔偮偐偼丄俀偮偺breves偁傞偄偼俁偮偺breves偵摍偟偄偙偲傪帵偡丅婰晥偼丄perfect偲imperfect偺壒壙偺堘偄傪帵偡偙偲偵偼幐攕偟偰偄傞偑丅 偙偺栤戣傪夝寛偡傞巺岥偼丄perfectus(3/4)偲modus imperfectus(2/4)偺娫偺堦掕偺岎懼傪帵偡僥僲乕儖偺寁検婰晥朄偵婜懸偱偒傞偐傕偟傟側偄丅柧敀側壖掕偼丄忋惡晹傕摨偠僗僉乕儉偵廬偆偙偲偱偁傞丅偟偐偟偙偺応崌偼偦偆偱偼側偄丅忋惡晹偼丄2偮偺儌乕僪偺偳偪傜偱偱傕夝庍偝傟側偄丅 偄偔偮偐偺応強偵偍偄偰丄偙傟傜偺婰晥朄偼丄僥僲乕儖偺婰晥朄偲偼堎側傞僌儖乕僺儞僌傪帵偟偰偄傞丅偡側傢偪丄duplum偺戞侾抜偺廔傝(text :乪[for]mas draco')偱偼丄ternary long(breve-rest偵傛傝imperfect壔偝傟傞乯偵俀偮偺binary long偑懕偒丄偟偐偟摨帪偵僥僲乕儖偺僷僢僙乕僕偑俀偮偺binary long偲偲傕偵巒傑傝丄侾偮偺ternary long偱廔傢傞丅僥僲乕儖偼丄儌僥僢僩偺敿暘偺傒偟偐僇僶乕偟偰偍傜偢丄慡懱偑孞傝曉偝傟傞丅 壓晥偺椺偼偡傋偰丄儌僥僢僩偺tripla偐傜庢傜傟偰偄傞丅(a),(b)偼偦傟偧傟丄teimpus perfectum偲tempus imperfectum傪帵偟偰偄傞丅屲慄偺忋偺彫偝偄壒晞偼丄semibreves signatae偵傛偭偰帵偝傟偨偝傑偞傑側傗傝曽傪帵偟偰偄傞丅 |