| The RUSSION ORIGINS of the First World War by McMeekin CHAPTER SEVEN The Russians in Persia |

第一次世界大戦年表

ボスニア・ヘルツェゴヴィナの併合とエーレンタール

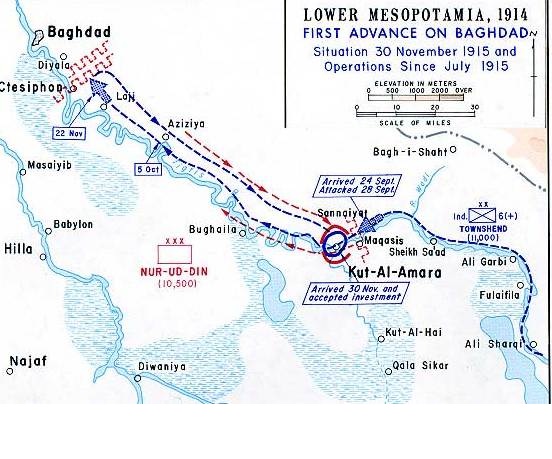

| p175 ペルシャ全土は敵から一掃されていた…トランスコーカサス戦線とバクーを通ってペルシャに至るロシアとの鉄道接続は安全だった…ついにペルシャにおけるロシアの勢力圏全体が完全に我々の手に入った。 -N. N. バラトフ(帝政ロシア陸軍の将軍)、1917 年初頭、1 ペルシャは三国協商の化膿した疼痛であった。文字通りの意味で、三国協商は国を巡る協定から生まれた。つまり、1907年の英露協商は主にフランスの主張によりロンドンとサンクトペテルブルクの間で交渉され署名された。 フランスは、ロシア (1894 年) およびイギリス (1904 年) との防衛協定が他の 2 カ国間の協定よりも前に締結されていたという点と、より基本的な意味で、1871 年以来イギリスとの敵対関係が強かったという点で、三国協商の中心であった。 帝国ドイツに対するフランスの敵意は、ヨーロッパ外交の基本的な不変の姿勢であった。フランスとドイツが大国の衝突で戦うのは当然のことだった。クリミア戦争で生まれ、その後のバルカン危機のたびに強化されたオーストリアとロシアの敵対関係は、ほぼ確実であり、「中央同盟国」としてのドイツとオーストリア=ハンガリーが、それらを取り囲むロシアのパートナーである仏露との対立は、避けられない、一般的なヨーロッパの戦争の基本的な権力のブロックを誰の目にも明らかにした。 サゾーノフとフランスの共謀者たちが1914年7月に見事に把握していたように、戦略上の大きな問題は、このような紛争で英国が何をするかということであった。もしもその7月に、ロンドンとサンクトペテルブルクの間で本当の外交上の激化があったとしたら――緊張を和らげようとするフランスの必死の努力にも関わらず、ペルシャ北部におけるロシアの攻撃的な「前進政策」をめぐってまさに起こりそうになった――三国協商が戦場で有効になることはなかったかもしれない。2 p176 イギリスがロシアとともに戦争に参戦すると、当然のことながら、パリにとってペルシア問題は緊急性を失った。しかし、両国が一時的に戦友になったからといって、外交の基本が突然変わるわけではない。英国駐在員アーサー・リードが 1914 年 12 月 17 日に外務省に内密に報告したように、「すでにペトログラードでは、数年以内に我々は英国と戦争状態になるだろうと言われている。」3 英国側もそれを想定していた。戦時中のイギリスの中東政策のかなりの部分は、ドイツが敗北するや否や、ロシアがイギリスの主な敵として再浮上するだろうという考えに基づいていた。(訳注;チャーチルはこの原則を知らなかったのだろうか・・・) 1914年12月に初めて議題となった、メッカに本拠を置くカリフを設置するというキッチナーの悪名高い誤った考えは、主に、ロシアがコンスタンティノープルとともにオスマン帝国のカリフ制を「継承」するのを阻止することを目的としており、インドの英国統治領に対するイスラムの不安を煽るために、ロシアがそれを「利用」するのではないかというものであった。 同様に、呪われた、シリアとレバノンをフランスへという約束の策略は、イギリス自身のアラブ勢力圏とロシアとの間に緩衝地帯を作るために考え出されたものだった(1917年にロシアが戦争から離脱した後、これらの約束は(レーニンによって)予想通り破られた)。4 キッチナーが戦後のカリフ制の将来に関心を抱いていることには空想的な雰囲気があったが、ロシアによる南の隣国への領土侵害に対する英国の変わらぬ懸念は、はるかに強固な根拠に基づいていた。トルコはロシア自身の戦争目標のより中心であったが、ナポレオンの時代に遡るグレート・ゲームの陰謀で非常に顕著に登場し、英露間の主要な刺激物であり続けたのは、アフガニスタンとインドへの重要な陸の橋であるペルシャであった。 駐ロシア英国大使のブキャナンは、ポーランドなどの問題に関するロシアの政策に非常に従順だった(あるいは無関心だった)が、英国の立場が本質的に弱いにも関わらず、ペルシャに対しては常により強硬な姿勢をとっていた。 グレイが1914年3月にブキャナンに書いたように、問題の本質は単純だった。「ロシアはペルシャを占領する用意があるが、我々はそうではない」。 世界大戦が始まる前、ロシアはすでにペルシャ北部に約1万2000人の軍隊を駐留させており、ペルシャ領アゼルバイジャンを併合するという明らかだがまだ明言されていない意図はほぼ既成事実となっていた5。  南部(ペルシャ領)アゼルバイジャン p177 トルコの参戦後、グレイは、英国が「中立の」ペルシャに対するロシアのこれ以上の干渉は容認しないと断固として主張した。この問題は、湾岸地域やインドとの通信に関する単純な懸念以上に深刻なものであった。 ペルシャはイスラム教徒が大多数を占める国であった。英国のブキャナン大使が1914年11月2日、つまりロシアがトルコに宣戦布告したまさにその日、英国の公式補佐官回想録の中でサゾーノフに警告したように、イスラム情勢におけるロシアに触発された混乱は、それがトルコで起きているかペルシャで起きているかにかかわらず、「エジプトとインドでのイスラム教徒の意見に重大な偏見を与える可能性がある」と警告した。 この理由からグレイはブキャナンに対し、「ロシアのペルシア領事や人事部に、ペルシアとの友好的かつ融和的な関係を維持する必要性を教え込むことがいかに極めて重要であるかをサゾーノフに明確にするよう命じた」6。 1週間後、グレイは、ペルシャにおけるロシアの良き態度と海峡問題との間の、初めての、そして興味深い関連性を示した。7 11月13日と14日、駐英ロシア大使ベンケンドルフは(ペルシャ問題に関する説明を忘れていたように思えたジョージ5世によるロシアに対するコンスタンティノープルの驚くべき、突然の約束についての報告の後に)、英国の政策の概要を示す一連のエドワード・ウォード・グレイ卿からの公式声明を(ロシアに)伝えた。それはすなわち、コーカサス軍によるペルシャ領土の侵害は、中立国の間で協商の地位を傷つけないよう、何としてでも避けなければならない、というものである。結局、ロシアは、ドイツがベルギーでやったことと全く同じことをすることになるであった。8 しかし、海峡問題と同様、ペルシャにおけるロシアに対する英国の立場はほぼ即座に軟化した。ダーダネルス海戦作戦中に英国人を襲ったのと同じ忘れっぽさで、グレイはペルシャへの見返りを申し出るや否や、すぐにそれを放棄した。 (どういうことかと言えば)一方で、1914年11月のイギリスの政策は、ロシアがペルシャへの(さらなる)干渉を控える限り、戦争終了時にコンスタンティノープルをロシアに与えるというものだったが、12月22日までにグレイが述べた立場は、大義があるという条件で、ロシアはすでにペルシャに派遣していた以上の兵力をペルシャに送り込むことができ、戦後もコンスタンティノープルを保持できるというものだった。9 1915年1月初旬にキッチナーによって修正されたように、イギリスの政策は、ペルシャでのロシアの行動に関係なく、ロシアは海峡とオスマン帝国の首都を手に入れることができるだけでなく、西側連合国がロシアのためにそれらを勝ち取るよう努力するというものだった(訳注;まさにガリポリ戦役そのもの、ということになる)。10 p178 ロシア自身が(イギリスを)困惑させるような要求をする前に、そのあらゆる外交的要求をロシアに譲歩してしまうというイギリスの傾向は、一体何を説明しているのだろうか? ガリポリはともかく、ペルシャの場合、すぐに説明がつく。ペルシャ駐留ロシア軍問題に関するグレイの発言の反転は、ペルシャでの敵の攪乱的作戦行動に関する不穏な情報報告を受け取った後に起こったのだった。なぜなら、それらはまさに彼がサゾーノフに警告した「イスラム教徒の意見」の問題に関連していたからである。 1914年11月にオスマントルコのスルタンが協商国に対するイスラム聖戦を布告(Seykh-ul-Islamによる裁可)した後、多くのドイツとトルコのジハード工作員がペルシャにプロパガンダ、武器、金を大量に注ぎ込み始めた。 一方、トルコ正規軍は懲罰も受けずに国境侵犯を続けた。 12月22日までにグレイはベンケンドルフに対し、ペルシャの状況は「厄介な」ものになったと語った。これまでのところ、この地域における「汎イスラム的イスラム感情」の深刻な爆発は避けられてきたが、今後はいかなる「挑発」も引き起こされかねない。 グレイが11月に示唆したように、これはロシア軍のさらなる派兵に対して軍事行動を取ることになると考える人もいるかもしれない。しかし、現在の危険は、ペルシャ政府そのものが崩壊し、英領インドに宣戦布告するような新たな親ドイツ派イスラム政権を誕生させるかもしれないということであった。グレイが最初にロシア軍の追加を受け入れると宣言したのは、テヘランに「自国を守る手段」を与えるためなのであった[11]。 ドイツの行き過ぎが、ロンドンに伝統的な英国外交政策の強固な柱を放棄させる原因となったのは、これが最初でも最後でもなかった。 当然のことながら、外交機関内部では、グレイの(親ロシア的)政策転換に対して抵抗があった。テヘランの陛下の領事であるウォルター・タウンリー卿は、ロシア軍の略奪に関するペルシア側の苦情、つまりトルコの参戦よりずっと前からの苦情に、毎日耳を傾けなければならなかった。 タウンリーが1914年10月8日にグレイに報告したように、ペルシア人は「(ペルシャ領)アゼルバイジャンがロシアとトルコの間の戦争の舞台になることを、それが可能なら、阻止しようとしただけだった…彼らは、ロシアが軍隊の撤退に同意してくれれば、遅かれ早かれ、敵対行為につながる可能性のある摩擦は避けられたかもしれないと信じている、と公言している。しかし、ロシアがそうすることを拒否した以上、戦争は避けられなかったと考えている...全ペルシャ人が憎むべきロシア人に一撃を加える機会を心から望んでいることには、ほとんど疑いがない。」12 p179 現場にいるほとんどの英国将校や外交官と同様に、タウンリーも、なぜ自分が長年戦ってきたロシア帝国の目的を承認しなければならないのか理解するのが難しいと感じた。ロシアの意図についてのペルシャ当局者の考えや恐れを伝えることは、彼にとって自然なことだった。あまりに自然なことだったので、ロシア側の対応者であるV・O・コロストベツとうまくやっていくのに苦労した。 1914年12月9日、テヘランのロシア領事はサゾーノフに対し、タウンリーがアゼルバイジャンからの「ロシア軍撤退問題に関してペルシアと連帯」していると不満を述べたが、英‐ペルシア側の考えは、そのような(ロシアへの後ろ向きの)態度は、ロシアの意図を深く疑うテヘラン世論の怒りを鎮め、「イスラム主義の成長に対向する」だろうというものだった。13 実際、これはグレイ氏が11月に詳しく述べた立場だった。タウンリーは、グレイがこの件についてきっぱりと考えを変えたことをほとんど知らなかった。タウンリーは、陛下の政府の政策であると信じていたことを実行しようとする忠実な努力により、コロストベツによって「ロシア嫌い」として非難され、この告発は12月23日にベンケンドルフによってグレイに対して繰り返された[14]。 1915年1月初旬までに、サゾーノフは、チャーチルのような!ロシア恐怖症を理由にタウンリーをテヘランの職から外すよう主張していた――一方で、「意志の弱い男」であるタウンリー領事が真の英国のロシア嫌いの道具に過ぎなかった可能性はやや失礼ながら認めた。15 哀れなタウンリーは、このような虐待を受けるに値するようなことをしでかしたのであろうか?どの発言や報告がサゾーノフを怒らせたのかは明確ではないが、彼の暴言はおそらくサルカミシュでの爆発事件に関連した誤解と関係があるだろう。 1914年12月28日から29日に開始されたオスマン帝国のこの地での攻撃は、ロシア側に十分なパニックを引き起こし、ティフリス司令部がトランスコーカサス全域の避難を命じたことを思い出させるだろう(c.f.p127)。重要なことに、これらの命令は、カスピ海沿岸のウルミア県全域、タブリーズ、カズヴィン、エンゼリを含むペルシャ北部のロシア軍にまで及んだ[16]。 1915年1月1日、タウンリーはグレイに「ロシア軍は戦略上の理由からアゼルバイジャンから撤退するだろう」というコロストベツの報告を何の罪もなかったかのように伝えた。この問題についてタウンリーは、自身の余計な意見を付け加えて、「カズヴィン、メセド、マザンデランにロシア軍を駐留させる必要性はまったくない」と述べた[17]。 2日後、カズヴィンも放棄されているとコロストベツから聞いた後、タウンリーはグレイに、ロシアはペルシャから残りの軍隊をすべて撤退させるべきだと思う、と語った。トルコの圧力によるものではなく、ペルシャ人に本当の敵は誰なのか(つまり、ロシア人ではなくトルコ人)であることを示し、イギリスの不安定な立場を改善するための政治的ジェスチャーとして。「我々は急速に偽りの友人とみなされ始めている」とタウンリーは説明した。「変装したロシア人略奪者の共犯者に過ぎない」18。 p180 当時ロシア軍が、サルカミシュで、そしてトルコ軍がタブリーズに近づいていたペルシャ領アゼルバイジャンでの二つの戦線で、オスマン帝国の深刻な攻撃に直面していたことを考慮すると、ロシア軍の全面撤退を求めたタウンリーの要求にサゾーノフが憤慨したのも不思議ではない。 (むろん)サルカミシュでのパニックにもかかわらず、ロシア軍は北ペルシャで苦労して勝ち取った陣地を放棄するつもりはなかった。タブリーズからは確かに、押し寄せる敵の面前で避難したが、テヘランから数マイルも離れていないカズヴィン、そしてカスピ海沿いのレシュトとエンゼリでは相当のロシア駐屯兵たちが全く妨害を受けずにいた19。 これには、1914 年の夏以来、主にホイとディルマン周辺のオルミア湖地域でティフリス司令部が武装していたキリスト教徒とクルド人のゲリラ部隊が含まれていなかった。20 ロシアとトルコの戦いがペルシャ国境を越えて来るというグレイの戦略的悪夢は、1915年1月までに完全に現実のものとなった。トルコ軍は1月1日にタブリーズを占領した(3週間後に再びロシア軍の手に落ちたが)。ウルミア県のクルド人キリスト教徒による反オスマン・ゲリラ運動の中心地であるディルマンは、1月に一時オスマン帝国軍によって陥落したが、同月下旬にロシア軍によって奪回され、4月に再びトルコ軍の手に落ちた。1915 年に北ペルシャで行われたロシアとオスマン帝国の小競り合いは、ヨーロッパ戦線での戦闘に比べればかなり規模が小さく、主に 5,000 人未満の兵力による側面作戦であった。それにもかかわらず、それは本物の戦争であり、ペルシャはその真っ只中に入ったのだった。21 イギリスの外交官の名誉のために言っておくと、彼らのほとんどは、このことをかなり早く理解していた。少なくとも1914年から1915年の冬、ペルシャ領アゼルバイジャンで村々を略奪したり、焼き払ったりして大混乱を引き起こしていたのは主にトルコ人であり、一方ロシア人はオスマン帝国の侵略に単に反応していたに過ぎなかった。 冬の戦いの間ずっと、テヘランに対して繰り返し表明されたポルテの立場は、トルコ軍がロシア軍と同じように直ちに国(ペルシャ)を去るだろうというものだった。1月の初めではなくても、終わりまでには、「ロシア恐怖症」のタウンリーは真のロシア愛好家のように振舞い、グレイに「ロシア軍がトルコ人をアゼルバイジャンから追い出すのは早ければ早いほど良い」と語った。それは彼がペルシア人閣僚に対し、「トルコの大宰相の保証よりも、ペルシア人を正気に戻すためのロシアの圧倒的な勝利を信じている」と誇らしげに忠告する前のことであった。22 p181 ペトログラードでは、ブキャナン大使は、ロシアの戦闘士気を乱さないという問題に相変わらず敏感で、グレイやタウンリーに促される前からロシアの立場にいた。 1915年1月5日、タブリーズ闘争が激化する中、ブキャナンはグレイに対し、「ロシアが軍隊を召還することを合理的に期待することはできず、もし我々がロシアに軍隊を召還するよう促していることが知られれば、非常に悪い印象を与えることになるだろう」と主張した。 サゾーノフはすでにペルシャ領アゼルバイジャンを全軍師団と同程度に増援することについて話しており(結局のところ、ティフリス司令部にはまだそれほどの余裕がなかったが)、ブキャナンは反対の意を表明しなかった。 興味深いことに、タウンリーは次のように予測することによって、ロシアによる北ペルシャ全面占領という不測の事態について自分自身とグレイを和解させようとした。「たとえロシア軍が召還される事態にでもなったとしても、最終的には、避けては欲しいが、ロシアにアゼルバイジャンが併合されざるを得ない状況が生まれるだろう」23 ロシア外交はまたしても想像を絶することを成し遂げた。わずか 2 か月の間に、イギリスの対ペルシャ政策は、ロシアがペルシャに介入せず、理想的には撤退するという断固たる主張から消え去っていた。結局、①ペルシャにおける(ロシアの)軍隊レベルの維持を黙認すること、②(ペトログラードの英国大使が、一種の懸垂分詞で語った)ペルシャ領アゼルバイジャンのロシアによる併合を伴う全陸軍師団の派遣を支持する、ということとなった。 確かに、グレイは同月(1915年3月)、ペルシャにおけるイギリスの「勢力圏」を北方の中立地帯に拡大することをロシアに受け入れるよう要求して態度を硬化させた。(これは戦前、イギリスがペルシャ領アゼルバイジャンにおけるロシアの攻撃的な「前進政策」に対抗しようとしていた頃、タウンリーとブキャナンが追求していた目標だった。)24 しかし、ロシアの主張により、イギリスが海峡に対するロシアの主張を受け入れる直接の見返りとして、ペルシャにおけるイギリスの領土を拡大することが交渉された。ロシアはいつものように、「勢力圏」を尊重するという漠然とした約束と引き換えに、大きく具体的なもの(コンスタンティノープル、ボスポラス海峡、ダーダネルス海峡に対する主権要求)を手に入れた。 そして、サゾーノフが与えたこの拘束力のない誓約でさえ、条件付きでのみ与えられたすなわち、①旧中立地帯に建設される英国の鉄道をロシアが承認すること、②同じゾーン内にあるイスファハーンとヤズド周辺の地域は「ロシア専用」とし、とりわけ英国はロシアのゾーン内でのロシアの「完全な行動の自由」を認めること、を要求した。イギリスの撤退のおかげで、そこは間もなくロシア軍で覆われることになるだろう。25 p182 一方、テヘランの英国領事の再教育は、歩調を合わせて続けられた。以前、タウンリーはコロストヴェツの言うところの「ロシア嫌悪の団結」からペルシャの恐怖を誘導したのに、1915年3月23日までにタウンリーは、ペルシャ当局者らを非難していた。ペルシャ当局者らは、英国人が経験したロシア主義的な精神融合を明らかに受けておらず、少なくともロシアが占領軍をアルデビルとカズヴィンから呼び戻すよう頑固に主張していた。 「私は、現時点では、ロシアが占領軍をアルデビルとカズヴィンから呼び戻すことに疑問の余地はないと答えた」とタウンリーはグレイに報告した。フランス公使館での会議で、協商国の3人の領事は実際、「カズヴィンにおけるロシア軍を縮小するのではなく、増強すべきであることに満場一致で同意」したばかりだった。26 春の終わりまでに、タウンリーの後継者で、よりロシア愛好者であるチャールズ・マーリング(サゾーノフがこのポストに急遽選んだ)27は、ロシア遠征軍の兵力規模を以下のように勧告していた。最初に「2,000~3,000人」がエンゼリに上陸し (1915 年 5 月 12 日)、次に「少なくとも 6,000人が上陸」 (5 月 20 日) 。28 (結局)、イギリスの反対勢力(ロシアを撤退させる)は雲散霧消し、今やロシアのペルシャ侵攻を阻む唯一のものは、ロシア自身が侵攻に乗り出すことが遅くなる、ということであった。 ここで英国外交官を擁護すると、ペルシャの地でのロシア軍追放問題での彼らの驚くべき豹変の原因は、単に骨のなさだけではなかった。 トルコの危険は現実だった。タブリーズを占領したオスマン帝国軍を指揮していたオメル・フェヴジ・ベイは、ある時点で、ロシアがペルシャから軍隊を撤退させなければテヘランまで進軍すると脅迫した。トルコ兵(またはクルド人非正規兵)らはタブリーズのロシア銀行を焼き払い、同都市のヨーロッパ人ほぼ全員を逃亡させた29。 オスマン帝国第6軍の分遣隊は、指揮官ラウフ・ベイ(オルベイ)指揮のもと、3月に国境の町ハネキンとカスリ・シリンを略奪したため、ドイツ側同盟国が公式の苦情を申し立てた。ラウフの部下の残忍な行為は、「ペルシャ人のトルコ人に対する同情心を打ち砕いた」と彼のドイツ側連絡将校がベルリンに報告した [30] 。 ドイツもまた、協商団体の資金キャラバンに対するロビン・フッド流の強盗から、1915年5月19日と2日の夜、イスファハーンで起きたロシア銀行支店長の殺害に至るまで、あらゆる種類の暴挙の背後にいると噂された。 p183 この最後の事件は、特にロシア側が、暗殺者らはドイツ総領事館に避難したと主張した後、協商関係者の激怒を引き起こした。このような政治的暗殺が、ロシア軍を派遣させるための「もっともらしい言い訳」を提供した、とマーリングはグレイに報告した(このとき彼は要求を「6,000人以上」に引き上げた)。31 それでも、両国が実践した連合国間(ロシアと英仏)外交には明らかな違いがあった。1914年8月にドイツ軍がオーストリア軍をセルビアから第2軍に回らせてロシア軍と対峙することができたのと同じように、今度は、ドイツ軍はポルテを説得してペルシャ侵攻を中止させ、1915 年 9 月にはラウフ・ベイを第 6 軍司令官から解任さえした[32]。 対照的に、1914年秋、ロシアはドイツ軍に戦力を集中するという英仏の要求を無視(disregard)した。ちょうどその後にロシアは、ペルシャから軍隊を撤退させるという英国からの繰り返しの要求を無視(ignore)したように、英国は単に要求をやめてからは今度は全く逆の要求を始めた。ロシア外交は再び魔力を発揮した。 現場の英国とロシアの外交官の思考プロセスを綿密に調べる価値はある。なぜなら、それらは根深い文化の違いを明らかにし、ロシアが勝ち続けた理由さえも明らかにするからである。 サゾーノフによって対ロシア恐怖症として非難された、ロシア側と常に衝突してきたウォルター・タウンリー卿には、抗議の辞任をする十分な理由があった。このようなジェスチャーは、グレイとイギリス陸軍内閣を、ロシアの戦時外交の性質の把握を目覚めさせたかもしれないが、そうではなく、彼は真にロシアの観点に近づき、ペルシャ政府当局者に対してロシアの主張をし始めたのだった。その逆ではなく。 タウンリーは「ペルシャ人を正気に戻すためのロシアの圧倒的な勝利への信仰」について語ることで、東洋におけるロシアの威信が他のすべての問題に勝るというサゾーノフ=コロストベツの世界観を完全に吸収し、それを自分のものとした。 ここで、ジョン・バカンの小説『グリーンマントル』の有名な一節を思い出す。「我々」、つまりイギリス人は、「遠く離れた人々の皮膚の中に入ることができる人間を生み出すことができる地球上で唯一の人種である」[33]。 タウンリーは、ロシア人として通用するほどロシア語を話せなかったのかもしれない。 しかし、今なら彼も同じように(ロシア人のように)考えることができるはずだ。 p184 対照的に、タウンリーのロシア側パートナーは、英国人のように考える傾向を示さなかった。なぜそうだったのか?、 ティフリス司令部は、サルカミシュの結果を受けて(c.f.p127)、ペルシャ北部から一部の部隊の撤退を開始していたものの(撤退開始とほぼ同時に撤退は中止となったが)、タウンリーが何度提案してもコロストベツ自身はその考えを真剣に受け止めたことは一度もなかった。英国の外交政策当局のトップから要請があったときでさえ、コロストベツは瞬きもせずに冷静に彼らを叩きのめした。 例えば、エドワード・グレイ卿は、第一次大戦の冬に何度もロシアの戦術的撤退の試験気球を飛ばしたが、その目的は、テヘランを真に脅かす唯一の大国であるトルコに宣戦布告をするようペルシャを説得することであった。 もしムスリム大国(トルコ)が協商国側の活発な戦闘に勝利することができれば、それはトルコ・ドイツの聖戦の重要な前提、つまりイスラム世界が中央同盟国の背後で団結しているという重要な前提を破壊することになる、とグレイはロシアに説明した。(これは、キッチナーがメッカの保安官に同時に勧誘した背後にある考えとほぼ同じであった。)34 予想通り、サゾーノフはある時点で、まさにガリポリ流に、協商国がシーア派の聖地ナジャフとカルバラ(メソポタミア南部にあるこの聖地を征服するかどうかは当然イギリス人次第なのだ!)をペルシアに約束すれば、ペルシアはトルコと戦うよう誘導されるかもしれないという提案をしたのだが、グレイはそのアイデアに納得できなかった。35 ロシアが、エジプトとインド亜大陸におけるイスラム教徒の意見に対するイギリスの懸念を理解していないわけではなかった。彼らはただ、気にしていなかったのだ。 1915年2月にサゾーノフに送られたペルシャ情勢に関する長い覚書で、コロストベツはトルコに対するペルシャとの戦闘に対するイギリスのケースをかなり正確に説明しており、それは「インド、アフガニスタン、そしてイスラム教徒全般、さらにおそらくは(ペルシャの)南部のアラブ部族に道徳的影響力を及ぼす可能性がある。聞いたところによれば、イギリスはすでに彼らと戦い始めていると聞いている」というエクササイズであったかもしれない。 すべては理解された。しかし、それはどれもロシアの利益にはならなかった。コロストベツは、ロシア国内のイスラム教徒は、ペルシャが戦争に参加したかどうかについては無関心だとサゾーノフに説明した。 彼らの見解は極めて賢明だった。ペルシャは結局のところ軍隊を持っていなかったのだ。さらに、彼は続けた。「バクティアリス族を除いて、ペルシャの部族の戦闘能力は疑わしい」と述べ、バクティアリス族は主にペルシャ南部のイギリス領を闊歩しており、やはり彼らはロシアとはほとんど無関係である、と述べた。 さらに外交的な点では、ペルシャが共同交戦国として参加することは、特に「1907年の英露協商の修正と併せてのアゼルバイジャンジャンにおける新政権の導入」に関連して、戦後の自国の領土に対するロシアの主張を損なうことになったことだろう。 p185 イギリスの交渉相手とは異なり、コロストベツとサゾーノフは、北ペルシャの主権的支配という目的を明確に見つめ続けた。それ以外の、トルコとドイツの陰謀をめぐる誇張されたパニック、軍隊を持たない国(ペルシャ)を交戦に引き入れる問題、汎イスラム教と世界的なイスラム教の世論などは、ただの背景雑音であり、無視するのが最善だった。同盟国の(ally)時々のばかばかしい(silly)意見を理解するのは結構なことだが、だからと言って真剣にそれらを甘んじる必要があるわけではなかった[36]。 このようにしてパンドラの箱を開けてしまうことに貢献した英国は、すぐにロシアによる北ペルシャ占領が、グレイやタウンリー、さらにはマーリングの想像をはるかに超えて拡大するのを目の当たりにすることとなった。 サゾーノフは、カズヴィン守備隊への6,00人の増援要請を伝えて大喜びを禁じ得なかったが、彼は、ティフリスの司令部がこれほど多くの軍隊を救えるかどうかは確信が持てないと述べた。いずれにせよ、ロシアにゴーサインが出たことは明らかだった。ティフリスの指揮に頼るべくスタフカの協力を得て、カズヴィンに送るために10,000もの軍隊を準備するよう命令が(ロシアから)バクーに送られた[37]。 いつもの遅れがあったものの、1915 年の夏の終わりまでにロシア軍は武力を誇示する準備を整えていた。当初、これには8月6日にベロムネストフ中佐の命令に従い、カズヴィン駐屯地がテヘランの道路上で威嚇行動を行うことが含まれた。2日前にワルシャワが陥落し、スタフカでパニックが生じたため、バクーからのさらなる増援がなければこれらの作戦は中止された[38]。 9月中旬、さらに1,000人のロシア軍がエンゼリに上陸し、テヘランの協商公使館に「好印象」を与えた[39]。 1915年9月24日にニコライ大公がティフリスに到着したが、ニコライ大公はツァーリに代わって最高司令官に任命された後、コーカサス人の指揮ドを与えられたが、これはロシア側が戦場でより真剣になっていることを示唆しているようだった。 しかし、ドイツ軍がロシア領ポーランドを勇敢に突破している間に、ペルシャのような二番目に重要な前線に軍隊を送ることは、大公の地位と威信を持った男ですら容認するのは困難であった。 ロシアの(東ヨーロッパ戦線からの)「大撤退」によって東ヨーロッパ戦線がようやく安定した後、11月初旬になって初めて、大公とその参謀長ユーデニチ将軍は、ペルシャのために、もっと人員(歩兵約6,00名、騎馬騎兵約8,000名)、馬、機動砲兵(4.8インチ榴弾砲2門を含む約30門の銃)を節約できると感じた。何か月にもわたる小競り合いの後、本当のペルシャ戦争が始まろうとしていた。 p186 ペルシャにおける世界大戦に関する優れた情報源が非常に少ないため、この問題が決定された 1915 年 11 月の重要な時期に、実際の戦力バランスを解きほぐすことは困難である。この時までに、この国の名目上の統治者である18歳のアフマド・シャーがドイツ軍と共闘し、イギリスとロシアに対して明白な聖戦を宣言しようとしているという噂がテヘラン中に渦巻いていた。その構想は、ムハンマドが戦略的にメッカを捨ててメディナに移ったのと同じように、シャーがテヘランから聖地ゴムへのヘジラ、つまり出エジプトを行うというものだった。 汎イスラム的連帯(たとえほとんどのペルシャ人がトルコ人のようなスンニ派ではなくシーア派イスラム教徒だったとしても)とドイツの賄賂という誘惑に対抗して、シャーは現地の協商軍の強さを計算しなければならなかった。 オスカー・フォン・ニーダーマイヤー率いるドイツ聖戦作戦がアフガニスタンに到達するのを防ぐために、辺境には「東ペルシャ非常線」が設置されていたが、これはロシアの北からイギリスの南まで1,000マイル近くの範囲に沿って薄く守備されていた。そのために、ニーダーマイヤーの部隊は無傷で通過した。ペルシャ湾の海岸線近くでイギリス軍がブシャーを占領していたが、これはテヘランから数百マイル離れたわずか数個大隊の問題であった。 対照的に、ロシア軍は現在ペルシャ北部に適切な軍隊を編成しており、その規模はアフマド・シャーも推測するしかなかった。N.N.バラトフ少将の指揮のもと、歩兵6,000名(ほとんどがコサック)と騎兵8,000名からなるコーカサス人遠征軍の主力部隊は、ヴォルガ・カスピ海の汽船とはしけからなるまさに大艦隊に乗船した後、1915 年 11 月 7 日エンゼリ(現パフラヴィ)への上陸を開始した。ロシア人が9月に同盟国に対し、カズヴィンにはすでに5,000人の軍隊がいると伝えていたことを考慮すると、これは、1915年11月中旬までに、ロシアが、簡単に行軍できる距離にあるエンゼリ・カズヴィン・テヘランからの主要通信ルート沿いに潜在的に少なくとも20,000人の軍隊を配備していたことを示唆している。ヴァンに面したペルシャ北西辺境では、T・G・チェルノズボフ将軍がコーカサス人コサック師団(第4師団)全体、ザバイカル・コサック2個旅団、アルメニア非正規兵(ドルジニ)4個団を配置した。同地域のドイツゲリラ司令官によると、ウルミア県では5,000人ものロシア軍が指揮する部隊と工作員も活動していた。 ペルシャにおける世界大戦の転換点において、ロシア軍は約 25,000 足または 30,000 足のブーツを地上 (またはあぶみ) に配備しており、今後さらに増加する予定であった。4o p188 ティフリス司令部からのバラトフの命令は明確だった。ペルシャの首都を占領し、強化して保持するというものだった。軍隊を整えるのに約1週間かかったが、テヘランではバラトフが指揮する軍隊の規模についての不確実性が有利に働いた。結局のところ、形だけの軍隊をテヘランに進軍させるだけで、脅威の印象を生み出すのに十分だった。バラトフの命令により、約700人の騎兵、300人の歩兵、そしてわずか4丁の榴弾砲と2丁の機関銃で構成されるカズヴィン守備隊の「前衛」が1915年11月15日にテヘランに向けて出発した。 コロストベツは、この部隊は予防措置としてのみテヘランに派遣されており、治安維持に必要であると証明されない限り、実際に首都に入ることはないとアフマド・シャーに断言した。シャーを安心させるかのように(バラトフの「前衛」が実際どれほど小規模であるかを彼に知られたくなかったのかもしれないが)、ロシア軍は若い君主が選択肢を熟考できるようにテヘランの北約30キロで進軍を停止した[41]。 ペルシャを協商国側に引き入れることを明らかに諦めたイギリスは、今度はアフマド・シャーに、ロシア帝国主義の法律を制定させた。「我々は彼に、間違いのない言葉で理解してもらうように指示した」と英国領事はアフマド・シャーとの会話をロンドンに報告した。「もしペルシア政府がドイツに対向しなければ、ロシア軍がその任務を引き受けるであろうし、もしペルシャが我々(英国)との戦争に駆り立てられることを許容したのなら、ペルシアと彼(訳注;ドイツ?)自身にとって悲惨な結果をもたらすだろう。」42 イギリスが喜んでロシア外交の打ちこわし棒として機能する中、アフマド・シャーには、1915年11月15日に降伏したように、優勢な軍隊(と思われたもの)に降伏する以外に手段はなかった。テヘランのドイツとオーストリアの大使は、すでに自分たちが保管していたライフル、爆弾、機関銃、弾薬をイスファハーンに送っており(街を行進する小さなカズヴィン前衛隊のストックよりもかなり大きいストック)、今度は米国大使館に避難した。43 ロシアの保護領となることに対するペルシャの名ばかりの反対が葬られ、ロシア軍はペルシャ北部全域に展開し、トルコとドイツによる進行中の略奪からついに国を「守った」。 p189 カズヴィンの作戦基地から、バラトフの部隊は1915年12月にハマダンとゴムを、1916年1月にカンガヴァルを、1916年2月にはオスマン帝国のメソポタミア国境からわずか12マイル離れたケルマーンシャーを占領した。3月20日、ドイツのジハード主義者のプロパガンダと武器庫の中心地であるペルシャ(シア)のイスファハーンが陥落した。「一連の短く断固とした打撃の後、」 ロシアは「ペルシャからゲルマン・ペルシャ軍を一掃し、正面に長さ800ヴェルスト、幅800ヴェルストに及ぶ広大な領土を占領した」(1ヴェルストはおよそ1キロメートル、または約10分の6マイルに等しい)44 単一陸軍軍団の約半分に相当する兵力(ただし特に強力な騎兵部隊を擁していた)を擁して、バラトフはペルシャ領アゼルバイジャンを占領するというロシアの長年の目標を達成した。「ついに」と彼はのちに豪語した、「ペルシャにおけるロシアの勢力圏は完全に我々の手中にあった」[45]。 バラトフのペルシャ遠征は、第一次世界大戦の歴史においてほとんど白紙のページのままである。この主題に関する非常に優れたロシアの研究があり、共産主義の崩壊後、軍事史がついに流れを取り戻した後の 2002 年に出版されたばかりである[46]。 1915年11月のペルシャ情勢に関する英国の報告書は、協商側の立場の救世主として「コサック」について漠然と言及しているが、多くの場合、ロシア遠征軍の司令官の名を挙げるまでには至っていない[47]。 ロシアは実際にテヘラン、カズヴィン、ケルマーンシャーで多くの協商国の領事館職員や民間人を保護下に置いたので、少なくともここには感謝の余地があった。 英国の同盟国は、今回も英国を完全に放置していたわけではなかった。連合軍はペルシア軍の交戦の弾丸、おそらく想像上の弾丸を、見事かつ真に回避した。 <クートの戦い>  しかし、バラトフ遠征軍団の作戦史をさらに詳しく調べてみると、イギリスの選択的健忘症のもっともらしい理由が浮かび上がってくる。当時のオスマン帝国戦域の主戦場と比較すると、ロシアのペルシャへの展開はよく言えば副次的なこと、悪く言えば場違いな気晴らしだった。 バラトフがわずかな武装勢力を掃討していた間、そこから百マイルも離れていない北ペルシャにおいて、タウンゼント将軍指揮下のイギリス・インド遠征軍がバグダッドに進軍していた。彼らは1915年11月22日から25日にかけて、クテシフォン(トルコ人にはこの戦いとして知られているセルマン・パック)の古代遺跡の近くで、ヌレッティン・パシャ指揮下のオスマン帝国第6軍による壊滅的な反撃に遭っていた。トルコ軍の損失は大きかった(死傷者6,000名)が、タウンゼントはさらに多くの兵力を失い、損失を補うのはより困難であった。 p190 イギリス軍司令官は第6軍の追撃を受けてチグリス川を下ってクトゥアルアマラまで後退したが、その指揮はドイツ軍元帥コルマール・フォン・デア・ゴルツ・パシャに引き継がれていた。1915年12月7日までにタウンゼントの軍隊はクトゥルアマラで包囲され、その後5か月間包囲下に置かれることになった。英国の第一次世界大戦ファンの多くが知っているように、バスラからチグリス川を補修するために2つの別々の救援使節団が派遣され、最初は1916年1月にフェントン・トン・ジョン・エイルマー将軍指揮下の2万人が派遣され、次に3月にはジョージ・フレデリック・ゴリンジ将軍指揮下の別の1万人が派遣されたが、いずれも無駄だった。 ほとんどの英国人が、ペルシャ国境のすぐ向こう側、250マイル未満、バスラよりも近いところにロシア軍が派遣されていたということを知らない。タウンゼントの要請により、バラトフ将軍は1916年1月にティフリス司令部から、ペルシャ国境の町ハネキン(バグダッドから80マイル、クトゥル・アマラからそれほど遠くない)経由で陽動作戦を行って、英国守備隊を救援するよう命じられた。タウンゼントがロシアの救援を必要としていることは明らかだったので、オスマン帝国第6軍は、ロシア軍と対峙するために4個大隊全体と12丁の重砲をバグダッドからペルシャ国境に向けて移動させた。バグダッドから見たロシアの脅威は非常に危険だったので、フォン・デア・ゴルツ・パシャはトルコ人ではなくドイツ人のボップ少佐にこの命令を与えた[49]。 ガリポリのイギリス海軍司令官にとっては痛いほどよく知られたパターンで(彼らがもっと注意深く観察していれば)、バラトフはほぼ即座に言い訳を探し始めた。命令を受けると、彼はニコライ大公に対し、「時間、手段、人員」が与えられない限りバグダッドへの進軍はできない、と告げたが、ニコライは「そのどれも与えられない」と答えただけだった。したがって、バラトフは「私が持っていた戦力と手段」、つまり主にロシアの指揮官が常に豊富に持っていた時間から救援遠征を組み立てることを選択した。バラトフの部隊は3か月間前策を講じた後、ついにケルマーンシャーからハネキンに向かう途中で行進し、1916年4月25日にハネキンに到着した。ペルシャのロシア遠征軍は今や「バグダッドからわずか5日の行軍」となった。これは、イギリス側が要求していた陽動作戦による救援が、おそらく4月30日頃までに実現する可能性があることを意味した。 悲しいかな、これは気の毒なタウンゼントとその飢えた部下たちには間に合わなかった。彼らはバラトフがバグダッドに到着すると約束した日より前、1916年4月29日、ハリル・「クート」・パシャ(フォン・デア・ゴルツは4月19日に発疹チフスで亡くなっていた)に降伏していたのだ。50。 p191 ガリポリ戦役の残酷な再現(訳注;結局、ガリポリ戦役と同じ結果となった)で、ロシア軍は再び英国の葬儀に、遅れて到着することとなったが、実際にはまったく到着していなかったのだ。タウンゼントの降伏を無線で知ったバラトフは、メソポタミアでは馬が飼料を見つけられず、コサックの袋が暑さに耐えられなくなるのではないかと懸念した(ケルマーンシャーからハネキンまでの行軍中に約50人が死亡した)。 結局彼はバグダッドへの進軍はしないことに決めたのだった(原注;バラトフには踏みとどまる別の理由があったのだろう。 ユデーニチは直近、1916年1月に英国がガリポリから撤退した後、ドイツ軍が「最新型の機関銃150丁」とともに、保有していた士官全員をバグダッドに移送したと伝えていた。 バラトフがイギリス軍の救援に消極的だったのも不思議ではない)。イギリス軍から、クートの残骸から何かを回収する手助けをするよう圧力を受けて、1916年5月下旬、スタフカはバラトフに対し、「クトゥル・アマラの下のチグリス川沿いで活動しているイギリス軍を[救援]する」ために、再びメソポタミア、モスルに向けて進軍するよう命令した。 またもや気候と士気の問題を引き合いに出し、マラリアとコレラが明らかにそれほど丈夫ではないコサックの体力を奪っていたのとのことで、バラトフは再び命令に従わず、ルリスタンの涼しい山中に撤退することを選択した。 バラトフの弁護においては、彼は国境の町ハネキンから撤退中にトルコ軍と交戦し、自軍が「オスマン帝国の歩兵4個師団」を見送り、組織的な戦術的撤退を行う前に「大隊全体を虐殺した」と(ややふざけた)主張した。 6月末までに、バラトフはハマダンを中心としたロシアの防衛線を確立し、カズヴィンとテヘランへのすべてのアプローチを守った。ティフリスの司令部から「一人の援軍も受けなかった」にもかかわらず、彼はこれを達成することができたと後に自慢した。いずれにせよイギリス側に損害を与えただけだったバラトフの不服従を明らかに忘れていた(あるいは許していた)ニコライ大公は、1916年7月にバラトフ遠征軍が示した「最高の勇気」(sverkhdoblestnyimi)に対して賞賛の祝電を送りさえした[51]。 p192 ガリポリのときと同様、ロシアの陽動的な「貢献」は大したものではなかった。ニコライ大公がバラトフにタウンゼントを適切に救援するために必要だった援軍を送ることができなかった理由は、バラトフがタウンゼントを適切に救援するために必要だったはずの援軍を送ることができなかった理由であり、ティフリス司令部がその代わりにトルコ東部で大規模作戦を開始することを決定しており、それに20万の兵力と可動砲台のほとんどを投入したためであった。 ニコライ・ユデーニチ将軍(ニコライ大公の下で指揮を執った)の下で、1916年1月1日にロシア軍の猛烈な攻勢が始まり、1週間後にはトルコ軍の防御線「コプルキョイ」を突破した。その後、ロシア軍はオスマン帝国第3軍の本拠地であるエルズルムを包囲した。この堂々とした要塞都市は 2 月 16 日に陥落した。マフムト・カミル・パシャ指揮下の撤退するトルコ軍は、かろうじて包囲を逃れた。 さらに北へ、ロシア軍は黒海に沿って進軍し、3月にリゼを占領し、4月16日にはオスマン帝国第3軍の海上物資の拠点となる重要な港湾都市トラブゾンを占領した。エルズィンジャンは1916年7月25日に陥落した。秋になって砂埃が静まるまでに、ロシア軍はエルズィンジャン、ム§、ビトリスで野営し、シヴァスとアンカラへの幹線道路を脅かした。オスマン帝国の第 3 軍は 1916 年にコーカサス軍によって「ほぼ壊滅」され、約 10 万人の兵士と銃のほとんどを失なった。52 このように、ロシア軍は1916年1月に待望のトルコ攻撃を開始したのだった。――まさにその月、イギリスはバラトフにクート(クトゥル・アマラ)のタウンゼントの救援を要求していたのだった。 バラトフ自身は、ニコライ大公がティフリス司令部が兵力を割くことができないと告げたため、そのような救援任務は不可能であると主張した。明らかに東トルコ軍からの攻撃が続いていたためである。 奇妙なことに、エルズルム陥落は、バカンの小説『グリーンマントル』でドラマチックに扱われているため、ほとんどの英語話者がよく知っている第一次世界大戦のロシア・オスマン帝国戦線における唯一の重要な軍事的展開である。しかし、バカンの読者は、ほとんどのガリポリ愛好家がボスポラス海峡でのロシアのノーショーについて関心を持っているのに対し、エルズルム攻勢がクトゥル・アマラ同時包囲に及ぼす影響については、相変わらず無関心なままである。 平行線はさらに深まっている。ロシア黒海艦隊長官のエベルガールト提督が、イギリスとフランスがコンスタンティノープルを獲得したらすぐに部下を派遣して占領させると約束したのと同じように(c.f.p136)、1916年4月29日にタウンゼントの降伏を聞いた後、バグダッドへの中途半端な陽動作戦を打ち切ったバラトフも、その後、中断していたメソポタミアへの進軍を再開した(1917年1月から2月ではなかった)。イギリスがそれを要求したのは、バグダッドがイギリスの手に落ちた後の 3 月末のことだった。53 p193 連合国間の義務(そしてアルメニア人のような窮地に陥っている敵味方の少数民族に対する義務)に関しては、タイミングはロシアにとって適当ではなかった。1916年のコーカサス軍の圧倒的的な攻勢は、もしそれが1914年11月(ロシア軍がペルシャに引き込まれるのではなく、トルコ東部に砲撃を集中するようにというグレイの要求に従って)か、あるいは1915年の春(コーカサス軍の圧倒的的な攻勢がこの時にあれば、ダーダネルス海峡とガリポリの攻撃の最中のフランスと英国のプレッシャーを軽減できたことだろう)に開始されていれば、イギリスを大いに喜ばせたことでであろう。 コーカサス軍の圧倒的的な攻勢が、1915 年 3 月から 4 月にかけてのアルメニア人の反乱以前のいずれかの時点で行われていたとしたら、運命的な結果を伴ってトルコ東部で起きた少数派の反乱の魔神をこじ開けていたとしたら、それはオスマン帝国のアルメニア人をさらに喜ばせただろう、 そうではなく、ロシアは、数十万人のオスマン帝国のアルメニア人が死亡した後の1916年1月になって初めて、エルズルム攻撃を開始した。ガリポリと比較すると、そのタイミングはさらに衝撃的である。すなわち、ロシアの大攻勢は、(ガリポリの戦いにおいて)最後のイギリス兵がヘレス岬を去った翌日の1916年1月10日に始まったのである。14ヶ月もの間、ロシア軍は手をこまねいていたが、突然、それ以上待つことを望まなくなり、トルコ軍がガリポリ(戦役で勝利して、そこ)から援軍を派遣する前にエルズルムを占領しようとした。 タイミングが悪かったにもかかわらず、バラトフは世界大戦における協商国の運命の好転に少なからぬ役割を果たした。インドへの陸橋であるペルシャで、ドイツ人とトルコ人が敗走したことにより、アフガニスタンからイギリス領インドに対して聖戦を起こすというドイツの汎イスラム主義者たちが今も抱いている幻想は消え去った。ニーダーマイヤーと彼の仲間のドイツ人ジハード戦士たちは1916年に一人ずつ駆り集められたが、そのほとんどはペルシャの地にいた。それは部族民が世界大戦の風向きを察知していたからである。54 1916年1月の屈辱的な連合軍のガリポリからの撤退と、4月のクトゥルアマラ・アマラでのタウンゼントの惨めな降伏は、どちらも近東におけるイギリスの威信に深刻な打撃を与えたが、この状況は、エルジンジャンとトラブゾンとともに「難攻不落の」エルズルムの崩壊に続くロシアの威信の高まりによってすぐに打ち消されることになった。(訳注;英仏はロシアに助けられたことになる)。 英国が地域での足場を回復するかどうかは、おそらくサゾーノフ、ユデーニチ、バラトフ、そして感傷的なニコライ大公にとっては無関心の問題だっただろう。イギリスの援助があろうがなかろうが、また彼らを歓迎してくれるオスマン帝国のキリスト教徒が生き残っているかどうかにかかわらず、アジアのトルコを切り開くというロシアの長年の夢がついに焦点を当てようとしていた。戦後世界の青写真を描く時期が来た。 |