| The Notation of Polyphonic Music 0 900-1600 Apel |

| 音楽エッセイのページへ戻る | St.マーシャル楽派へ |

| 中世音楽のページへ | ペロタン(Viderunt Omnes) |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | まうかめ堂さんのページへ |

| substitute clausulaのページへ | |

| 初期多声音楽 | 次ページへ |

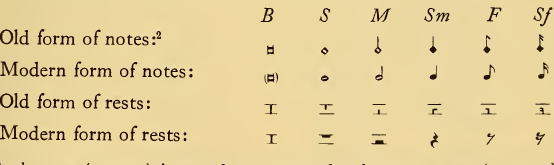

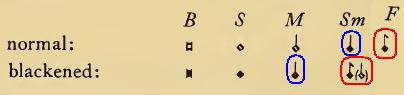

| Introduction XX <スコア配列とパート配列の歴史> 歴史的に見ると、ポリフォニー音楽のために使われた書法の最初期のメソッドは、スコア配列であった。あらゆる最初期のパート音楽の写本は、声部の垂直配列での実践を示しており、その原理は、以下のように適用された。 ①テキストのシラブルに対して{Musica enchiriadis, ninth century; see Facsimile 42) ②文字に対して(Guido of Arezzo, Micrologus, ca. 1000; see Facsimile 43) ③ネウマに対して(School of St. Martial; see Facsimiles 44, 45), ④音符に対して(School of Notre Dame, ca. 1200; see Facsimiles 46 ff.). スコア配列は、13世紀の第2四半世紀に、パート配列に、その道を譲った(see Facsimiles 57ff)。1250年から1450までの時代の写本において、作品の声部は、ほとんど、ページが別のセクションで書かれ、あるいは、特別な標準的割り当てによる見開きページで書かれている(see p. 283)。 15世紀後半の写本は、Glogauer Liederbuch {ca. 1470)のように、より新しい実践の最初期の例を備えていた。すなわち、パートブックで書かれ、ある本はdiscantus用に、ある本はaltus用に、等である。こうしたメソッドは、一般的に、16世紀の合唱音楽の出版物に対して採用された。 xxi 規則的な小節割りの確立とともに、そしてオーケストラ音楽の台頭とともに、スコア配列が、パート配列に変わって、再度出現してきた。パート配列は、オーケストラや室内楽音楽でのパート譜においてのみ残っていた。 現在我々は、上記で述べられた分離の第2原理に到達している。すなわち、演奏者の数を基礎としたものである。こうした見方は、2つのカテゴリーにおける音楽の分割へと再度導く。すなわち、複数奏者による演奏グループによるものと、単一奏者によって演奏されるグループである。 単一声部音楽の分野では、この区別は、あまり価値がない。少なくとも、記譜法の標準的観点からは。しかし、ポリフォニー音楽の分野に適用されれば、これは非常に実際上の重要性を持つようになる。 ここで、ポリフォニー音楽の2種類の間の区別が出てくる。すなわち、ひとつのパートに少なくともひとりの奏者がいるポリフォニー音楽と、ひとりの奏者(鍵盤音楽やリュートなど)によって演奏されるポリフォニーグループである。 パート音楽のこれらの2つのタイプにとって、”ポリフォニーアンサンブル音楽”(あるいは単純にアンサンブル音楽)と、”ポリフォニーソリスト音楽”(あるいは単純にソリストの音楽)という用語が、本書において使われることであろう。 アンサンブル音楽という用語は、声楽あるいは合唱音楽として伝統的に定義される分野のほとんどをカバーするが、複数の演奏者のグループのための器楽作品もまた含んでいる。ポリフォニーのソリスト音楽は無論、器楽であることが必然である。 声楽あるいは器楽という言葉を論ずるにあたり、我々は、よく論議されてきた問題にぶちあたる。すなわち、1600年より前の音楽における、これらの2つの媒体の使用の問題である。 しかしながら、19世紀の歴史家の見方によれば、1600年以前に書かれたほとんどすべての音楽は、a cappellaであるが、最近の調査によれば、器楽が、いあわゆる声楽音楽の演奏に重要な役割を果たしていたことは、疑念の余地がないようになっている。少なくとも、1550年以前において。 こうした発見により、声楽、器楽音楽という言葉は、その重要性を失いつつあり、もはや、分類のための適宜な基本としては考えられない。事実、こうした分類は、曖昧であるだけでなく、むしろ互いに近い様式であるものの任意の分類にすぎなくなっている。(たとえば、オブレヒトによるテキストのない器楽作品や、彼の声楽モテット)。それは、異なった様式のアマルガムと同様である(たとえば、Willarertによるいわゆるオルガンリチェルカーレ、実際には3つのヴィオールのための室内音楽であり、Cavozzoniによる真のオルガンリチェルアーレである)。 xxii 分類のより確固たる有用な基本は、アンサンブルとソロ音楽の間での上記の区別に備わっている。 前者のカテゴリー(アンサンブル)は、通常、一般的に、声楽あるいは合唱音楽と呼ばれるものを含んでいる。しかし、こうした音楽の演奏における器楽の参加を除外しない。そして、”声楽様式”で書かれた純粋な器楽作品もまた含んでいる。Willaertのリチェルカーレのように。そして、16世紀のその他の室内楽の例のように。 一方、ソロ音楽の概念は、まったく異なった性格の器楽音楽を含んでいる。すなわち、プレリュードとトッカータのような対照的な形式から成っているようなオルガンやリュート音楽は、ソロのレパートリー(コロラチューラ、カデンツのパッセージ等)に採用されたときに、アンサンブル音楽から借用されたその他のものと一緒に、典型的な変化を経験した。 こうした簡単なヒントは、我々の分類が、様式や形式の考慮によってどのようにサポートされるかを示すためには十分である。本書の観点からさらに重要なことは、それが、もっともはっきりと考慮下の2つの組に対して使われた記譜法システムにおいて示されねばならないという事実である。 現時点で、もしも我々が自身を、”声楽-器楽”の問題や引き続くソリストとアンサンブルの二分法が急激な重要性を得ている期間(1250-1600)に限定すれば、非常に単純でカテゴリー的なステートメントが作られることだろう。すなわち、パート別に配列されて書かれた音楽は、アンサンブル音楽であり、スコア配列で書かれた音楽は、ソロ音楽である。それは通常、タブラテュアとして知られており、文字や形象などを使ったり、1段に数パートが書かれていたりという、特殊なものとして区別されている。 アンサンブル音楽の記譜法は、計量記譜法を含めている。その用語は、厳密に計量し得るべき使用や、はっきりと規定された記譜法に言及しており、それは、1250年頃のケルンのフランコによって導入されたものである。 それは、2つの大きなカテゴリー、すなわち、1250-1450年の黒色譜記譜法のそれと、1450-1600年の白色譜記譜法のそれに分けられる。 xxiii すでに見たように、ソロ奏者のための記譜法システムは、通常、タブラチュアと呼ばれている。楽器によって、オルガンタブラチュア、リュートタブラチュア、ギタータブラチュアというに分けられる。さらに国によっても異なる。 残念ながら、こうした慣習的分類は、全体として満足すべきものではない。これらの主な不利益は、英国、イタリア、フランスのオルガン音楽のソースで使われた記譜法が、本質的に、今日のピアノ譜で使われているのと同じであることにある。 たとえば、ベートーベンのピアノソナタをイタリア指揮オルガンタブラチューラで書くのにためらうことは疑いないことであろう。 我々は、音符のみで書かれたソースと文字や形象が使われているソースとに分けて考える。タブラテュアの名が適用されるのは、これらのうちの後の方である。 このクラスには、Spanish organ (or , more accurately , keyboard) tablatures (written in figures) ,all the lute tablatures (written in figures or letters) ,the late German keyboard tabJatures (written in letters) > and the early German keyboard tablatures (written partly in letters and partly in notes)が含まれる 音符で書かれた前者のグループの音楽においては、以下の二種類に分けられる。ひとつは、全体が2段の譜表になっているもので、もうひとつは、それぞれのパートが個々の段になっている(通常4段)ものである。 最初のタイプはピアノ譜がその代表である。それゆえ我々はこの記譜法を鍵盤スコアと呼ぶ。それは、イタリア、フランス、英国のオルガンタブラチュアを包含する。もうひとつの方はいわゆるpartituraであり、特に17世紀のイタリアの作曲家によって用いられた。鍵盤音楽の書法として使われても、それは便宜的に、鍵盤タブラチュアと呼ばれることになる。 p3 I KEYBOARD SCORES 鍵盤楽器の書法のメソッドは、そのやり方において、我々の時代のピアノ譜のそれと同様である。それは、1523年のイタリアでの出版で最初に現れた。すなわち、ファクシミリ1で示されているMarcantonio da Bologna,Recerchari,Motetti,Canzoni (Venice)である。 6行2段の譜表は(ピアノ譜と同様)、上段が右手、下段が左手を示す。当時の計量記譜法の観点からすれば、2つの特徴が興味深い。なぜなら、それらは、数10年後になって初めて到達した書法であった進化を示すからである。 その2つの特徴とは、小節線とタイである。両者ともに、非常に一定で論理的なやり方となっているが、こうした指示には、それまでのさまざまな試みがあったのである。 それぞれの段の最初の音部記号は、ド音を示す。段の終りのモルデントのような記号はcustosであり、演奏者に、次の段での同じパートの最初の音高を示している。 それぞれの音符は、次に細かい音価の音符(あるいは休符。たとえば、breveに対するsemibreve,semibreveに対するminim)の2つに等しい。これは、当時の計量記譜法とは対照的な鍵盤楽器やリュートの記譜法の別の進歩的特徴である。その当時の計量記譜法は、”計量”にしたがって、より細かい音符の2つないし3つに分けられていたからである。 p4 譜線の上下の加線は、それぞれの音符に対して分離されることなく、持続的にグループを構成する。(ファクシミリ1 第1-2小節、第9-10小節)。左手のコードのような形式(第8-10小節)では、2つの三和音の間におかれている単一のminimは、中間声部になり、同じ声部の別のminimに先行されている。 付点は、単一符の上下に現れる(上段第、3,4,6,8小節、下段第3,5,6,7小節)が、これは、♯、♭双方の半音変化を示す。当時は、半音の使用には限度があり、こうしたまとめ的なやり方は特に混乱を起こさなかった。シ、ミ、ラは♭化し、ファ、ド、ソは♯化した。それゆえ、この記譜法においては、シは付点とともにシ♭となり、ファは付点とともにファ♯となる。 進化的観点からすれば、semibreveは近代譜の全音符に相当するが、transcriptionにおいては、音価を減価することが望まれる。すなわち、semibreveは二分音符に、その他はそれぞれに。 こうしたタイプの減価は、16世紀終りのあらゆる音楽に適用されることになろう。オリジナルな音価の保全、出版上の慣習は、初期音楽の理解への高度の有害さとなるあいまいさの出現をもたらすこととなる。それはまた、初期音楽のテンポの問題についての、大きな不安定さを導く。計量記譜法での作品に適用された音価の減価の原理についての後の議論が出てくるであろう。 鍵盤楽器やリュート音楽の場合、16世紀の実践は、非常に変化に富んでおり、難解であるために、一般原則の確立が困難になっている。概して、二分音符としてのsemibreveのtranscriptionは、満足な結果をもたらすことになるだろう。すなわち、四分音符による近代的テンポにおける拍の代表として。 Marcantonio da Bolognaの出版の7年後、フランスでの、Attaingnantによって1529-30年に出版された鍵盤音楽についての7つの書において、記譜法の同じメソッドが見出される。ファクシミリ2は、これらの書から取られている。 p6 Attaingnantの出版においてはすでに、近代の五線譜を見出すことができる。しかし、この五線譜が一般的になるにはさらに100年を要した。より細かい音価の音符は、Marcantonioの書物こそれとは異なっている。Smは、黒色minimのようにそこには現れず、フラッグを伴う白色minim Attaingnantの書には、半音変化のための3種類の記号が使われている。最初の2つ(♯は非常に稀)は、和音に対して好んで使われている。しかし、メロディ形成においては、ドットはほとんど独占的な役割を担っているが。 Marcantonio da Bolognaの書においては、ドットは音符を半音上げたり下げたりする働きをしている。しかし、Attaingnantにおいては、さらに第3の意味合いがあり、すなわちそれは、記号におけるシ♭の解除である。以下の2例において説明されているように。 Attaingnantの書においては、その他の多くの初期鍵盤音楽の例と同様、小節内での音符の配列が、近代のものから幾分異なっている。たとえば、上の段の細かい音符グループに対して下の段に長い音符が生じているのであれば、長い音符は最初にではなく、このグループの真ん中に置かれている(第6小節)。さらに、スペースを節約するために、音符は、可能な限り詰めて書かれている。その結果、同時に演奏されるべき音符が、しばしば、厳密に垂直のそろった音符として現れなくなっている(第1小節参照)。 Attaingnantは、Marcantonioよりも、細かい音符をよく使っている。それゆえ、減価なしでtranscriptionされるかもしれない。すなわち、minimが二分音符として示される。ひとつあるいは2つのフラッグを持った白色府は、したがって、それぞれ四分音符、八分音符に相当する。  p7 Attaingnant, Quatorze gaillardes neuj pavanes, sept branles et deux basses danses, le tout reduit de musique en la tabulature de jeu d'orgues . . . (Paris, i53o). p8 branle commun(branleは、16世紀前後のヨーロッパ、特にフランスを中心に普及した集団舞踊およびその舞曲)は、第3小節において、最後のところのファ♯がナチュラルになっているところに着目したい。 16世紀の鍵盤スコアの別の興味深い例は、英国のものである。この時期の英国の鍵盤音楽には、2つの楽派がある。ひとつは、初期チューダー音楽(ca .1520-1560)のそれと、ヴァージナリストのそれ(ca. 1570-I620)である。特に最初の楽派においては、興味深いさまざまな記譜上の特徴が見出される。 この時代のソースとしては、以下の時系列順でリスト化される。 London, Brit. Mus. Roy. App. 58 (circa 1520) London, Brit. Mus. Roy. App. 56 (circa 1520) London, Brit. Mus. Add. 15233 (circa 1530) London, Brit. Mus. Add. 29996 (circa 1550) Oxford, Christ Church College, MS 371 (circa 1550) London, Brit. Mus. Add. 305/3, Mulliner Book (circa 1560) 作曲家としては、Hugh Aston (1480?-1522), John Redford (1491 P-I543?), William Blitheman (?-i5ai), Thomas Allwoode and Master Shepard (probably contemporaries of Blitheman)等である。 こうしたソースにおける作品は、2段譜で書かれ、それぞれは6,7,8行がある。Tut sunt celi (at the end of Add. 15233)といくつかのその他の作品は、1段で、12,13行で記譜されている。その書法は、ヴァージナリストの時代のソース(Fitzwilliam Virginal Book)にもまた生じている。 こうした写本は、鍵盤音楽の記譜において同様にさまざまな他の点において、英国が、その他の国々においてと同様、古い伝統に対して警笛を鳴らしていることを示しているさまざまな特徴を示している。こうした保守的な特徴は、英国の鍵盤記譜法を個々のものとして扱い、学徒に対して、新しい興味深い問題を提起する。 単一の段ですべてのパートを記譜するやり方を、1250年以前の初期の音楽に広く使われたメソッド(スコア形式)と混同してはいけない。2つの別々の段は、おそらくはスペースの節約のため、可能な限り接近している。単一の段は、譜全体に対する同じ音部記号の有効性が保証される。しかし、それらの初期の例において、我々は、異なった行に2回示された同じ音部記号(C)を見出す。そのために、実際に、それぞれのパートは自身の音部記号を持ち、続いて、それ自身の段を持つことになる。実際、この時代の音楽において、2、3パートのための単一段は、演奏不能である。なぜなら、すべてのパートは、ほとんど同じ音域だからである。 純粋に演奏に関してのことは別として、理論的に(Martin Agricola. Musica instrumentalis, 1529, p. 50)、数パートの記譜のために単一の拡張された段は、鍵盤楽器音楽においてのみ生じている。より古い例は、Ileborgh tablature (see p. 40 ff. Facsimile 14)やWolfgang Neuhaus (see p. 40)に見られる。 p9 こうした特徴としてまず最初に、小節線の欠如やその矛盾した使用法がある。小節割りの近代の原則は、イタリアやフランスの鍵盤音楽のあらゆるソースにいて、規則性を作り出すことにある。あるいはほとんどの鍵盤やリュートのためのタブラテュアにおいても。 疑いなく、小節線の導入は、計量音楽(アンサンブル音楽)を越えて、ソロ音楽(鍵盤やリュート)の記譜のもっとも大きな発展のひとつとして銘記される。英国のオルガニストたちは、しかし、16世紀半ばになって初めて、この発明を受け入れることとなった。この時代以後のソース(Mulliner Book, Fitzwilliam Virginal Book)においてさえ、小節線は、むしろ節約的に、矛盾して使われ、そのために、しばしば、不公平な長さの小節ができることになった。 最初期のあらゆる写本は、その元の書法において、小節線を欠如している。しかし、そうした行は、しばしば、後の人の手によって、(小節線が)書き加えられている。ある場合では、それらは、奇妙に曲がっており、元の書記が、ほとんど、音符の垂直的配列に関心を持っていなかったことを示している。 ファクシミリ3の第2括弧の最初が、それを示している。ここでは、多くの場合、記譜法に固有の問題よりも、そもそもの手書きのあり方における主たる困難がある。音部記号は、近代の実践のそれと同じようになっている。すなわち、ト音記号は上段に、ヘ音記号が下段に、となっている。 ト音記号は、ループが加えられたト音であるが、ヘ音記号は、ハ音記号に続いて、頭同士が向かいあった2つのminimsのように見える記号が続いている。この形は、Fという文字が漸進的に変容するさまを見ている。時系列的にはヘ音記号の主たる形式は以下のようになる。 上記のすべての形において、音符fは、その段の真ん中の行に置かれていることに注意すべきである。 音部記号の上下の記号は、♭である。transcriptionに対しては、1:2の減価(M=四分音符)が適当である。小節割りが2/4か4/4かは、近代譜の表現上での選択による。4/4の場合(2つのsemibrevesが1小節に入る)には、よりわかりやすくなり、それが好ましい。 しかし、時代を考慮すれば、音楽のフレーズは、semibreveの不均等な数から成り立っており、それゆえに、小節の真ん中のカデンツの終止を導く。これゆえに、時折、2/4あるいは6/4の単一小節の導入が必要になることもある。 p10 いずれにせよ、こうしたむしろ古風なタイプにおいては、近代的な小節割りが持つような、規則的なアクセントを必然的に伴う理解がなされるべきではなく、目線のガイド程度の役割にしか過ぎないのである。 transcriptionの最初が下譜に示される。”オリジナル”な小節線は、常に、近代書法に対して2倍の音律となっているわけではない。興味深い様式的特徴としては、基本位置における減三和音(ミ-ソ-シ♭)の繰り返しの出現がある。オリジナルの最後の”小節”の隣において、テノールは、minim1つ分、短くなっている。ひとつのminim分の休符が、ラ音上のsemibreveとシ♭音上のminimの間で欠落しているのであろう。あるいは、その他の欠落した音価が、バスにおけるソ音上のminimによって供与されている。 英国の鍵盤譜の2番目の保守的な特徴は、連結符の使用である。連結符は、1200年から1600年までのアンサンブル音楽のための記譜法の典型的工夫であったが、英国を除いては、ソロ音楽についての書法としては使われなかった。 ここでは、いわゆるligatura cum opposita proprietate(c.o.p)について述べれば十分であろう。これは、最初の音符の左側に上方ダッシュがついているものである。この連結符は、2音で成っており、それぞれ、ひし形(oigatura obliqua)の四角が2つ結合した形となっている。最初と最後は、2つの音符で決定される。これらの音符の音価は、常にそれぞれsemibreveである。  英国の鍵盤記譜の3番目の特異性は、黒色符の使用である。ある種の目的のために、白色符B,S,Mは、黒色の符頭を持つその他に置き換えられる。その変化は、colorationあるいはblackieningとして取り上げられる。特殊な形が、”黒色符化”したSmのために使われる。  黒色化したminimが、形において、通常のSmと同一になることに注意が必要である。そして、黒色Smは、通常のFusaのようになる。どの音符が、このようなあいまいな形によって示されるのかは、内容に拠っている。すなわち、主に、パッセージにおけるsemibreveに拠っている。 英国の写本においては、黒色音符、colorationを用いている鍵盤記譜法の唯一のソースは、混乱すべきではない2つの異なった目的を有している。 p12 colorationは、しばしば、近接した声部から中間声部を区別するためにのみ、用いられる。この実践例は、Mulliner Book (Facsimile 4)のSalvator withe a meaneにおいて見られる。ここでは、中間声部は、白色符と同じ音価を持つ黒色符で書かれている。さらに、中間声部は、上下の段ではさまれ、それが右手で演奏されるか左手で演奏されるかを示している。 こうした中間声部の黒色化が、なぜいくつかの作品で使われ、他の作品では使われないのかは、回答するのが難しい質問である。この例においては、(上下段の間の)表題にある”meane”との関係が想定されるだろう。この用語は、あらゆる可能性において、特別な重要性を持つ中間声部を示す。おそらく、cantus firmusとして。こうした一致は、それぞれのケースでは存在しない。 さらに興味深く、しかし、より困難なことは、別の目的に対するcolorationの使用、すなわち、ternaryリズムの導入である。この機能において、colorationは、計量記譜法の重要な特徴を示し、後にp126で説明されるであろう。ここでは、黒色化したsemibreveは、白色semibreveの2/3となり、黒色化したminimは白色semibreveの半分の音価になることを言えば十分であろう。ゆえに、黒色minimは白色semibreveの1/3となる。 それゆえ、黒色化したsemibreveとminimは、1つの白色semibreveと等しく、それゆえ、3つの黒色化したminimsと等しい。 近代符へのtranscriptionに関する限り、2つの方法がある。ファクシミリ5の'2. verse"の始め。 最初メソッド(a)は、ternaryリズムが時折生じるような時に勧められる。あとのメソッド(b)は、全体がternaryである場合に勧められる。英国のソースにおいては、後者が非常に多い。もしも後者が採用されれば、黒色minimは、通常の四分音符となり、黒色semibreveは二分音符となり、白色emibreveは3/4拍子の付点二分音符となる。しかし、後者の音価は、付点付き黒色semibreveでも示される(ファクシミリ5 第6段のはじめ)。 最初の記号・32・は、proportio sesquialteraを示し、単に、黒色符の意味合いを説明しているだけである。 p13 p14 作品の第2braceは、バスパートの興味深いリズムを示している。MMSSの黒色符は、もしも3/4拍子[2,3]が3/2拍子[3,2]に代わるのであれば、より特徴的な表現ができるリズムを示している。そのリズムの変化は、しばしば、バッハのクーラントに現れる。本書p127参照)。 第4小節のバスはシンコペーションの一例である。それは、初期の理論によれば、より長い音価の補充による通常グループの破壊となる。実際、最初のminimと最後の黒色semibreveによって、1つのメトリカルグループが形成されている。しかし、これらの2つの音符は、それぞれ付点二分音符の音価を有する5つのsemibrevesによって分離されている。下譜参照。 今日、もっとも広まって使用されている音楽記譜法の始まりを示すのは、これまでの記述で十分であろう。そしてそれは、現在では、鍵盤音楽に用いられている唯一のものである。 確かに、そのさらなる発展と最終的な世界的な受け入れは、すぐに成し遂げられたものではなかった。鍵盤音楽の譜面は、英国においては、少なくとも反対はほとんどなかったが、それが広まってきた場所においては、ヴァージナリストたちの手によって、慣用的な鍵盤様式において作曲された音楽記譜の便利な手段となった。 フランスやイタリアにおいては、そのポリフォニー的理解の容易さにより、特にカンツォーナやリチェルカーレといった対位法様式の作品に対して、しばしば、1600頃には好まれるようになった鍵盤partituraの形式にけるライヴァルが現れたが、それは維持された。 一方、ドイツは、鍵盤譜が採用された最後の国であった。1624年のJoh. Ulrich Steiglederの Ricercar Tabulaturaには、この記譜法の最初期のドイツにおける例が見られる。南ドイツでは、イタリアやフランスの影響により、この書法が速やかに、一般的使用法として、確立するようになった。 中央から北ドイツにおいてはしかし、17世紀の終りになってさえ(バッハが生まれた頃!)、オルガン作曲家は、記譜法の地域的メソッドであるドイツのオルガンタブラチューラを残していた。 18世紀はじめになって初めて、オルガン音楽における偉大なる北ドイツの伝統が衰えたあとに、ロココ様式(バロック時代後期から古典派まで様々な形で現れ、別名ギャラント様式Mattheson, Telemann)の勃興が、北ドイツにおける鍵盤楽器を一般的に受け入れられるようにしたである。 2段の譜表を持つ記譜法は、イタリアでは'intavolatura,'と呼ばれ、その名前はすでに、イタリアのオルガン音楽の2番目に古いソースにおいて生まれていた。すなわち、Hieronimo di Marcantonio da Bologna (i.e., Girolamo Cavazzoni, the son of Marcantonio da Bologna)のIntavolatura cioe recercari canzoni himni magnificati (Venice,1542)である。 p15 この理由から、その記譜法はしばしば、Wolfの書のように、イタリア式オルガンタブラチューラとして近代書において言及されている。同じような名前は、フランスや英国機嫌の鍵盤楽器に対しても使われている。 |