| Tonal Types and Modal Categories in Renaissance

Polyphony Harold S. Powers |

| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |

| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |

| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ |

| 次ページへ | |

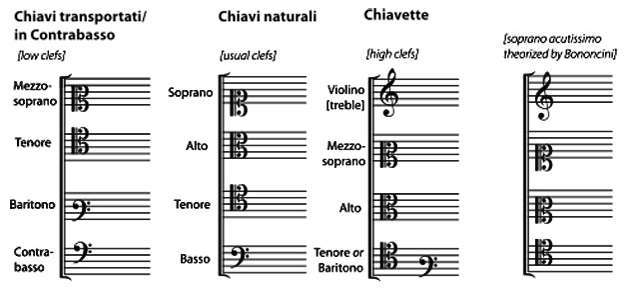

p428 ルネサンス音楽における調性関係を理解することは、当初の音調関係が元々生まれた場所を理解することである。ルネッサンス音楽の主要な要素は、ピッチクラスと三和音であり、18世紀、19世紀の音楽と音響的には同じであり、ルネサンス・ポリフォニーの音調関係の詳細は、なじみがある。音は時々淡くエキゾチックで、しばしば魅力的に曖昧で、直接耳には届かないが、耳障りではない。 同時に、ルネサンス音楽の繁栄とルネサンスの理論化は、ルネサンス文化の中心的要素であったため、それらの特性についての理論化はそれ自体が重要である。 音楽学理論は今日、「旋法」と呼ばれるものを、バロック期/古典派/ロマン派音楽に特有の「調性」のルネッサンス期の相当物とみなしている。 つまり、「調性システム」の時代の音楽が24の調性のいずれかに属しているのと同様に、それ以前には「旋法システム」があり、ルネッサンスのすべてのポリフォニー音楽は、いくつかの旋法に属している。 中世とルネッサンスポリフォニーを統制していたとされる旋法システムは、中世のギリシャ語のキリスト教からの8世紀〜9世紀のカロリング朝の修道士によって借用され、西方のカトリック教会の典礼で使われたモノフォニーの分類に適用された。それは11世紀の終わりまでに安定し、その後、システムの基本構造は何世紀にもわたってそのまま残っていた。 8つの旋法カテゴリは4つのクラスに分けられ、それぞれが第1のメンバ-(正格)は、第2のもの(変格)よりも高い音高にあった。 4つのクラスは、D、E、F、Gの4つの全音階スケールに関連して特徴づけられた。チャント旋律は、終止音の音に従ってこれらの旋法クラスの1つに属するとみなされた。そのコース (cursus, processus, ambitus)がその終止音よりも高いか低いかに応じて、ペアのより高いレベル(正格)またはより低いレベル(変格)に割り当てられた。 p429 背景システム(ボエティウス経由によるヘレニズム的起源のもの)には、9つの音程のうちに2種類の変異が含まれ、最終的にb D、E、F、Gの他に、3つの他の音、a、b 背景システムにおいて、b♭が”essential"の度合いとしてb 1 中世のモーダル理論の発展と構造については、Harold S. Powers、「モード」、「New Grove Dictionary(London、I980)、XII、384-97」を参照のこと。 Fモード(リディア旋法)のessentialとしてのb♭については、p。380-81を参照のこと。 「transoposition(移調)」とは対照的に「transformation」については、p392を参照のこと。 中世の理論では、essentialなb♭を持つGモードは、G上にその終止音を持つ「通常の」tetrardus旋法の「transformation」と見なされ、16世紀になってから考慮されるようになった、四度上げられたprotus旋法の”移調”ではない。  「移調」は、D、E、F、Gの4つの「通常の」終止の設定外においてのみ、終止となることができた。例えば、”転調した”第2旋法は、ラ音が終止音となる。もしもA−modeが「essential」度合いとしてのb♭を持っていたならば、それは(移調された)protusからdeuterusへと、”transoformation"されたとものとみなされる。  中世の旋法理論では、「Transformation」は重大な論理的問題であった。終止音とambitus(音域)との組み合わせが唯一の8つの可能な旋法のうちの1つになるとして旋法を定義した場合、正格の「G-Dorian」や正格の「G-Mixolydian」というような、正格と変格として関連しない同じ終止音と同じambitusを持つ2つの旋法は、用語において、矛盾を来すことになる。「Transformation」に関する不安定の最初の兆候については、GuidoのMicrologus、Chap. 8(Guidonis-Aretini Micrologus Joseph Smits van Waesberghe編、、 Corpus scriptorum de musica、IV [Rome、1955]、pp。122-29])を見よ。「転調」と 「Transformation」の問題は、11世紀の3つの匿名の論文で、すでに十分に論じられている。 当然のことながら、ラテンの典礼における単線旋律の調性構造に関連する理論が借用されて、複旋律のルネッサンス音楽の音色構造について理論化するために適用された。しかし、それには長い時間を要した。 ポリフォニー理論は、何世紀にもわたって、少人数合唱管理の問題、すなわち、各旋律が自身のpitches-cum-durationsの連続を持っていた複数のテキスチャーにおける複旋律の関係と縦の和音の関係に悩まされてきた。ポリフォニーにおける大規模な調性構成の理論に関心がどうあろうと、中世後期ヨーロッパのポリフォニー音楽文化への関心はなかった。 大規模な調性構成のための理論の唯一利用可能な編成体は、8つの教会旋法のシステムであり、ポリフォニック音楽がおそらく教会旋法に従属し、それへの反対を指摘をする中世音楽技術の文献には、唯一の疑わしい作品のみが存在する。2 2 なぜなら、14世紀には、旋法がポリフォニーに適用し得ることが主張されている。 p430 旋法理論がポリフォニーの調性関係を説明する方法として完全に受け入れられた後でさえ、その本質的な区分は、引き続き、音楽理論文献のデザインに反映され続けた。構造のための規則と同時性の継承は、「対位法」などと呼ばれる部分で取り扱われ、旋法システムは、それ自身の別のセクションで説明される。 ZarlinoのIstitutioni harmonicheは重要なポイントであり、Books I11 (counterpoint) and IV (the modes)の間の調性に関するアプローチの多様性はその実例である。 いずれにしても、旋法理論を完全に体系的なやり方でポリフォニー音楽楽曲の世界に導入する主な刺激は、もともと長い音域の調性関係の分析的理解のための願望ではなかった。 それは技術よりもむしろ文化的であり、そして最初に、調性構造よりもむしろ音楽の表現力豊かな機能と関係していた。 エトスと情念が音楽の”旋法”によって影響を受けたというプラトンの教義は、中世にはおなじみのものであった。例えば、しばしば語られた古代の物語は、 フリギア旋法を聞いてレイプをしようとしたTaorminaからの若者に関係しており、その若者は、フリギア旋法からヒポフリギア旋法へと変わってから、おさまった。 しかし、旋法のエトスの教義は、カトリックの典礼音楽の特定の単旋律には適用されなかった。私は1つの遅い試みを知っており、そうすることが不可能であったことを明確に示している。 対位法と旋法理論が論文では別々に扱われていたので、旋法エトスは、中世の議論では、自然には現れない。しかし、15世紀のヒューマニズムの到来で、特殊な方法での人間の精神の愛情を表現するための音楽の伝統的な力の中世的再収集は、古典的なエキスとで祝われていた俗人世界の新たな利害によってでなく、それらのテキストの音楽の影響のより多くの例の再発見によって、強く強化された。そして音楽的な旋法は、それらの効果を誘発できると言われた。 p431 視覚と文学の芸術のために、ヒューマニストは古代の人工物やテキストの残滓で、直接的なモデルを持っていた。音楽のために彼らは名前と記述だけを持っていた。そして、古代の音楽は多声ではなかったので、いずれの場合も多声に関心を持つヒューマニストは多くなかった。 Polyphonyは、ほとんどのヒューマニストが自己意識的に拒絶した北ゴシック様式の一部であった。 16世紀前には、ごく少数しか、ポリフォニーの美しさを、彼らが古代音楽の報告された影響とともにもともと知っていたように合わせることを望んでいなかった。 しかし、多くの人はエトスの教義と、効果を生み出すとされた旋法の名前を知っていたことだろう。彼らが知っている唯一の実際の旋法は教会旋法であった。もちろん、これらの教会旋法には、実際にドリアン、ヒポドリア、フリギア、Hypomixolydianという古典的な名前があった。 そして、ポリフォニーに興味を持っていたヒューマニストたちは、これらの名前が、9世紀に、ラテン語化されたByzantine的施策に移植されていたものであったことなど、知る術もなかった。 Faute de mieux(やむを得ず)、彼らが知っていたギリシャ語の旋法の名前を持つ理論的音楽的独立体が、少なくとも彼らが古代のテキストについて理解していたのと同じ名前の旋法に、何とか等価であるか、少なくともそこから派生している、と最初に考えた。 新感覚の初期の事例は、Nicola Burzi(1487年)の中世の対位法の論文である「どのようにシャンソン(cantilenae)を作曲すべきか」の第5章で見ることができる。 一般的な音楽体験の先験的状態は、ポリフォニーの作曲家に必要なこととして与えられる。最後が旋法の知識である、その後、中世の起源の影響を受けた8つの旋法のリストが続く。次に、シャンソンの声部を構成する順序について説明している。 すべての声部が新しく作曲されている場合、もっとも高い声部が最初に作曲され、ハーモニーが適切に機能するように注意が払われるこのことは、旋法的な構造だけでなく、旋法の影響をも考慮して自由に発明されたメロディがもっとも高い声部で作曲されていることを、避けることはできない。 ポリフォニー作曲家に対するBurzioの三つの禁令は、旋法についての知識を刺激し、その影響を特定し、そして、どのように声楽パートを配列すべきかを言い、Harmann Finck(1556年)、Gallus Dressiler(1561、1563・64年)などの論文に掲載されることによって、後の、16世紀の第3四半期にしか完全な結実に語らなかった教訓的思想パターンを予言している。 p432 しかし旋法教義とポリフォニックの理論は、全体的に、互いに遅くなり続けており、1525年以前の音楽の技術文献で起きていたほとんどのつながりは、系統的なものよりも示唆的である。7 7 調性的一貫性のやり方としてのポリフォニーテキスチャーへの旋法理論の適用は、あらまし、となる。そして、そのためのさまざまなやり方が分析されている in Powers, "Mode," pp. 397-41 8, esp pp. 399-406. Tinctorisの対位法(1477)の第5の規則は特徴的である。「完全協和音 [peufectio]は、[新しい対位法が歌われ、もともと作曲されていた]、そのようなチャントの旋法からの離脱が起こるような、どんな音符も加えられるべきではない。」8 それは問題の、ポリフォニー複合体に対して推定されるどんな旋法ではない、所与のチャントの旋法であると考察される。指示は、すでにそこにあるものと矛盾しないようにしている。 Tinctorisは、旋法(1476)に関する論文で、「我々はそれらを、単純な非計量音楽であるグレゴリオ聖歌の音楽においてだけでなく、他のすべての音楽、ポリフォニー、計量譜にも使用している」と主張している。 しかし論文自身は、単純に、Marchettoの、少なくとも14世紀はじめにまでさかのぼる単旋律旋法についての体系的理論の丹精な提示である。 Tinctorisが実際に提供している例は、記述された無数の旋法カテゴリとサブカテゴリのそれぞれを説明するために作られた単旋律フレーズである。 特定のシャンソンに関して、旋法をポリフォニーにどのように適用すべきかについての議論が一度だけあり、Tinctorisができる最良の方法は、旋法を各単旋律音声パートに個別に割り当てることである。そして、全体としては、声部のモードになり、テノールとなるためのさらなる資格はない、と主張した。(Burzioが、他の声部が適合されねばならなかった先行する旋律であった場合にのみ、作曲上の優位性をテノールに与えたことに注意せよ) p433 ルネッサンス・ポリフォニーの作曲慣行においても、現行の旋法概念を個々の作品と実証的に結びつけることは、ポリフォニー的Magnificatと結びついた詩編唱の特定を除いては、最初は、系統的ではなく散発的であった。そこでは、典礼的な使用法が、グレゴリオ聖歌のフォーミュラに対する厳密な確定が要求された。しかし、詩編唱は、理論的意味でのモードではない。 Magnificat以外の作品のタイトルでは、旋法の名前とか、あるいはむしろ数が現れる。それらは、ジャンルやスタイルのすべての作品に適用可能であることが知られている技術仕様に偶然に言及するだけでなく、その特定の作品の特別な特徴に注意を呼びかけているようである。それらはベートーヴェンの第六交響曲のヘ長調にも第九の二短調にも匹敵していない。 要するに、15世紀後半から16世紀初頭にかけてのポリフォニーが、それが知られている唯一の旋法システムの旋法の「中に」規則的に存在していると考えられていたかどうかの問題は、議論の余地があり、複雑である。確かなことは、1525年までに、その問題が重要になったということである。 その1525年に、旋法をポリフォニーのための普遍的なものとして主張し、多数の実際のポリフォニー作品を引用することによって、その主張を例示する最初の作品が登場した。Pietro AaronのTrattato della natura et cognitione di tuttigli tuoni di cantojguratoである。 この作品はTinctorisの旋法に関する論文と同じ教義の伝統に属している。しかしTinctorisの作品とは異なり、Aaronの作品はテストされることができる。彼の例は実際の作品であり、作られた説明的なフレーズではない。 しかし、前提条件なしで彼の論文を読むことは、Tinctorisのように、Aaronが、物事がどのように一般的に理解されているか、音楽がどのように旋法の「中」で作曲されていたかを単に報告することではないことを明確にしている。 むしろ、彼は与えられたレパートリー(Ottaviano PetrucciとAndrea Anticoが1500年と1522年の間に出版した印刷物に見られる)と所与のシステム(グレゴリオ聖歌論の8つの教会モード)を和解しようとしていた。彼は、そのような作品がそうした前もって選択された旋法で作曲されていることを読者に伝えていなかった。むしろ、彼はそのような作品を割り当てなければならないと言っていたが、そのような旋法で分類されるべきであり、いずれの場合も、注意深く、旋法のカテゴリーの選択の理由を優遇している。 p434 旋法がポリフォニーにおける普遍的な財産であるという彼の主張は、単なる主張であり、よく知られた事実ではなく、彼は自分ができることを知っていて、それぞれの作品への旋法の割り当てを正当化した。いくつかの例でどれほど遠く離れていても、あるいは命題全体が失敗することはない。 しかし、アーロンが最も巧みにしたように、8つのシステムが、いくつかの作品がa posteriori に割り当てられたひとつへのカテゴリのセットを構成することができることを示すことは、決して、”旋法”が、ルネッサンスポリフォニーのそれぞれ作品の作られる a priori な事前作曲的な財産であることを示すことではない。”調性”が、確かに、18世紀のそれぞれの作品における事前作曲的な財産であるように。 その区別は非常に重要である。ルネサンスの音楽理論は、旋法に関する議論や論争が蔓延しているのに対し、その調性については、18世紀と19世紀の作品はほとんど、あるいは今のところ疑問が生じることはほとんどない。 MatthesonからSchoenbergまで、そこにはどのくらい多くの調性が存在するのか、あるいはそれらが何であるかということについての疑問は決してないが、16世紀後半には、ポリフォニー的旋法に関する2つの競合する一般的な楽派があった。それぞれに2つ以上の教義の亜種を伴っていた。 ポリフォニー的旋法を扱っている多くの作家は、グレゴリオ聖歌の伝統的な8つのモードにひとつのやりかたあるいはその他において、通じていた。他の人々は、I 547年のGlareanのDodecachordonでの一般的なアプローチに従った。 Glareanは、中世の教会旋法とヘレニズムの音楽理論、そして古典的テキストにおける音楽のパッセージを興味深く混合した新たなシステムを開発していた。それは、D、E、F、Gで終止音となる教会の8つの旋法と、aとcの終止音となり、それぞれ”正格”と”変格”の2組を追加した12の旋法で構成されている。ギリシャ旋法は、ドリア・・・Hypomixolydiasは保持され、2つの新しい正格‐変格のペアのために、古風なテキストへの言及にちなんで、AeolianとIastian(またはIonian)という新しい名前が考案された。 このような音楽の教義における流動的な問題は、16世紀のポリフォニーのための普遍的な存在である「旋法」の理論的地位に大きな自信を与えているわけではない。もちろん、作家たちは、音楽のレパートリーに既に内在していた旋法システムに、何らかの形で迷っていたと思われるかもしれない。これは、彼のシステムの12のモードに対するGlareanの信念であった。彼らの基本的な理論は新しい構造ではなかったので、8つの旋法の理論家は、明白にする必要はなかった。 p435 しかし、16世紀の間にポリフォニーのレパートリー自体の発展は、この見解を支持していない。これとは対照的に、それは、旋法理論が、Aaron(1525年)からGallus Dressler(1561年)まで、最初に自己意識的に、レパートリー自体が、 「旋法」の問題における作曲家や編纂者の体系的関心の中で、理論家の自己意識としての関心が高まっているポリフォニーに吸収されたまさにその時代であった。 そして、この証拠もまた、「旋法」は、元々は、a prioriな作曲前の選択や仮定よりも、レパートリー内の項目をグループ化する a posterioriなカテゴリーとして考えられていたことを示す傾向がある。 16世紀の後半に、作品の循環的な設定が、明らかに旋法に従って作曲され始めていると主張されている事実から議論を始めるとよい。このような場合、発見されるべき秘密はなく、微妙なものではなく、事前作曲上の意図について疑う余地はない。 それぞれの基本的な教義のための1つの事例は、その20年前に最初に作曲されたが1584年に出版されたラッススの「Seven Penitential Psalms 」+「Laudate Dominum」の;[8] modis musicis redditiや Seven Penitential Psalms plus Five Prayers from the Prophets;ad Dodecachordi modos duodecim of Alexander Utendal, published in 1570.である 16世紀と17世紀初頭のアンソロジーとサイクルは、12の旋法システムの1つに基づいて命名され、概して、「Utendal Penitential Psalms」のように、タイトルで一般的に言われている。逆に、ラッススのPenitential Psalmsなど伝統的な8つの旋法の方式に従って並べられたアンソロジーやサイクルでは、旋法を明示的に指すことはまれである。 しかし、それらのうちの1つは、莫大な歴史的および理論的重要性を有している。なぜなら単純に、それは、非常に後半であるだけでなく、明示的であるからである。すなわちそれは、アントワープの出版社とTylman Susato (see Table 15)が1553年以降に出版したLiber . . . ecclesiasticarum cantionum というタイトルの15巻シリーズの5声のラテン語のモテットである。 いくつかの巻は、「 (omnes) de uno tonoすべてのモードで」(書VII、VIII、X、XI、XII、XIV)の作品を含んでいると言われている。最初の2つは、 (omnes)primi toni第1旋法(書VとVI)であると言われている。 Book IXは、 (omnes) (quasi) de uno tono, (all) (as though) in one modeと言われている。これらの巻は、オレンジの理論的伝統における8つの旋法の連続と一致することを間違いなく意図した順序に従う。 しかし、Susatoの旋法的に則ったアンソロジーと、同様に旋法的に則ったラッソのPenitential Psalms のようなcollectionの間には、重要な区別がある。Susatoのコレクションは、作曲上の意図ではなく、編纂上の判断を示している。 p436 これらの意図が何であったのか、あるいは旋法な意図があったとしても、私たちは確かに、Susatoのアンソロジーが提供する証拠からは分かりらないが、 Penitential Psalm の設定におけるラッソの意図が、伝統的な8つの旋法システムを具体化し説明し、代表することを私たちは確かに知っている。 要するに、Susatoのアンソロジーの認識論的地位は、Lassoのサイクルのそれではなく、むしろAaronの論文のそれであるが、Susatoが各作品をそれぞれの旋法に割り当てる理由については言及されていない。 他の8つの旋法 のcollectionは、間接的な証言から、旋法的に並んでいることが知られており、これはコレクション自体の調査時に確認される。1562年に出版されたラッソ初のミュンヘンのモテット・アンソロジー(表8-A参照)は、そのようなコレクションである。 多くのコレクションでは、作品の配列は、明示されてなくても、 1542年(表1参照)に出版された5声のマドリガルから、1593に出版された(表4参照)ラッソのマドリガルサイクル、Lagrime di Sun Pietroまで、より旋法的に並んでいる。しかしほとんどのコレクションは、1人の作曲家であろうと複数の作曲家であろうと、旋法的には並んでいない。 16世紀に印刷されたコレクションの一般的な傾向は、より少ない順序からより多いものとなり、アンソロジーとサイクル設定の構成は、旋法スキームに従って、世紀が重ねられるにつれて、より一般的になった。 Petrucciの印刷された、Aaronが引用したほとんどの例を選んだシャンソンとモテットのような、16世紀初期のcollectionは、それらの配列に対して、はっきりと認識ができるような音楽的根拠を持っていない。後の世紀では、出版社や編纂者が、2つの単純かつ実用的な音楽基準に従って、コレクションの構成をますますグループ化した。 (1)作品が、臨時記号のない”b (2)グループとしての声部が、2つのより標準化された音部記号、いわゆるchiavette、あるいは”標準”の音部記号の組み合わせのうちの一方または他方の選択によって示されるように、全体的な背景の音階の相対的に、より高いセグメントか低いセグメントを用いるか。(コントラストを強調するために、cbiavetteを「高い音部記号」と呼び、標準のSATBの組み合わせを「低い音部記号」と呼ぶ)。 Berg in Munich in I 582 (see Table I 3) によって出版された新しいラッソのモテットの3巻セットは、こうした2つの基準によるグループ分けの例である。 p437 いくつかのコレクションでは、追加の基準は、グループ内ですなわち、(3)最後の響きの最も低い音のピッチクラス、または近代的な用語では、最後の三和音の根音が使われている。終止音のソノリティが順番の要素でもあったこうしたコレクションは、ほとんどの場合、正格旋法と変格旋法をはっきりと区別して、明らかに意図された8つまたは12の旋法パターンに分類される。 高い音部記号と、その反対としての低い音部記号の組み合わせは、原則的に、一貫して保たれたとともに、奇数偶数の変格と正格の対照、伝統的な理論システムについての正格‐変格のペアを示している。14 ところで、旋法的に整理されたポリフォニーコレクションでコントラストを作るには、いくつかの方法があった。それは、本質的には、コントラストそのものである。 例えば、第5正格旋法(リディア旋法)と第6変格旋法(ヒポリディア旋法)との間のコントラストは、通常、あるグループの作品では高い音部記号を使用し、別のグループでは低い音部記号を使用し、両グループの作品は、b♭システムを使い、そしてFmajorの三和音で終止する。 高音と低音の音部記号のコントラストは、伝統的な旋法スキームの正格v.s.変格音域を示す。ペアの伝統的、一般的な終止は、もっとも低い音、すなわちバス、最後の和音の根音によって、示される。 しかし、個々の旋法は、モノフォニ―的なグレゴリオ聖歌と同様に、ポリフォニーで表現することもできる。たとえば、伝統的なeightfold スキームでは、(中世的な意味での)第6旋法を五度上げて移調することを許容する。そのために、終止音はファ音よりもむしろド音となる。相当するより高い音域で。 ポリフォニー・コレクションでも、第6旋法は、(本来の四度下以外に)五度高く転調された平行形式においても生じる。そのために、それは、b♭よりもbにおいて示される。そのより高い音域を示す高音部記号を伴って、そしてその終止音は”ハ長調の三和音”で終止する。 もしもこのような移調された変格が、それがしばしば、旋法的にポリフォニック・コレクションを組織するように、通常の第5旋法のポリフォニーコレクションと対照的になれば、下図のようにシステムと終止音においてむしろ具体化されたコントラストでもって、両方のケースで高い音部記号で示された一定の音域となる。 p438  これらの関係をより簡潔に図解するためにcantus durusとcantus mollisのシステムの略語として,「b これは音部記号では一貫している。高音部記号域、いわゆる "chiavette,"は、”g2”と書かれたソプラノパートの第2線上でのト音記号を使っている。低音部記号のソプラノパート、いわゆる "通常の音部記号"は、 "c1"と書かれた第1線にハ音部記号を使用している。最後の三和音の根音は、その文字名の大文字の形で書いてある。両方のシステムでC、D、F、G、またはA上の終止の三和音が発生する可能性がある。終止のBb上の三和音は、b♭のシステムで生じるが、それはまれである。最終的なE上の三和音は、bのシステムでのみ生じ得る。したがって、上述の第5,6旋法の対照的なポリフォニーの表現は、以下のように図示できる。    3つの客観的な指標の可能な全ての組み合わせ、最低でも2つの「移調」システム、2つの標準的な音部記号、各システムで6種類の終止を考慮すれば、8つのポリフォニック「旋法」ではなく24の潜在的な「調性 」が存在する。それらは、最小限に、互いに、「音高、一般的な音域、および終止音のコレクションによって区別されている。 レパートリーの実体を持つ主要な作曲家は、これらのうちのわずか12種類でも、8種類だけでも、示すことができない。 p439 システム、聴覚、および終止音の響きのいくつかの特定の組み合わせによって最小限に特徴付けられたポリフォニー作品のすべてが共有することは、用語的に区別されるべきである。 18世紀、19世紀の「調性音楽時代」の音楽における「key」に相当すると誤解されるかもしれない「tonality」とは区別されるべきである。 そして、「旋法」は音楽理論的な構成であるため、固定された一連のカテゴリにおいて継承されたカテゴリであるため、「旋法」と区別する必要がある。 私は、上記の「調性タイプ」という言葉を用いて、特殊なシステム記号、音部記号、終止音による組み合わせ等によって、最小限に特徴付けられるポリフォニー作品のいくつかの分類を提案する。私は、与えられた例では、調性タイプが、カテゴリースキームの旋法を表現することを意図していると主張する。しかし、その調性タイプはその旋法であるとは言えない。 この区別は、音楽の人類学者が「etic」と「emic」の区別と称するものであると言えよう(訳注;文化人類学で、ある文化を外から見て客観的・科学的に判断することを「etic」と言い、あるいは文化の中で主観的に判断することを「emic」と言う)。 調性は、(Signiture,Cleffing finalisの)3つの指標によって最小限に識別可能であり、したがって、音楽的または文化的文脈から完全に離れて客観的に観察可能である。それは「科学的」であり、「etic」である。 逆に、「旋法」は、16世紀の音楽文化の中で、。双方の人間的、伝統的双方の見方から、教会の音楽と中世の遺産の生きた教義としてだけでなく、文化のメンバーによって体験された音楽的構成物として密接に関連づけられている。それはまったくもって 「emic」であり、それ自身の用語だけでなく、それが結びついている可能性のある音楽との関連で研究する必要がある。 音楽史家の任務は、ルネッサンスのポリフォニー作品において客観的に見出される多くのtonal typesが、とりわけ伝統的な8旋法構造で、伝統的なスキームで旋法的なカテゴリーに関連している多くのやり方を整理することである。なぜならそれは、主要な16世紀の作曲家の旋法的に順序だったコレクションにおいて反映された構造だからである。 <Siegfried Hermelink→etic> 私の用語「調性タイプ」とそれが表現するコンセプトは、16世紀の調性であるSiegfried HermelinkのDispositiones modorurnの影響力の大きいeticの研究から得られたものである。 Hermelinkは、パレストリーナの作品を、システム、音部記号、終止音のさまざまな組み合わせに応じて客観的に分類し、その後、音楽的特性に関して主観的に分析し、説明した。 当代の傑作との集中的かつ継続的な関連から、完全に独立した体系で完全に独立したシステムを構成する、非常に安定し、高度に区別され、正確に定義されたtonal types[Tonartentypen] が現れる。その調性において、それは、音楽の作曲的特殊性から現れる完全かつ独立したシステムを構築している。そしてそれは、伝統的なコンセプト(音域、旋法スケール構造など)の究極の基礎にもかかわらず、いくつかのパートの同時的な響きによって決定される。 私たちの調査では、これは伝統的な調性の教義とは対照的である。 (Siegfried Hermelink, Dispositiones modorum (Tutzing, 1960)) p440 パレストリーナ(およびラッソも同様)の作品との関係にもとずく、Hermelinkの「集中的かつ継続的な関連」のシステム的結果は、20種類の調性設定であった。 彼の伝統的な旋法理論の拒絶は、客観的に識別可能なtonal typesの多様性と,伝統的なカテゴリーの貧困との間の齟齬に基づいていた。 以下の記譜パターンを伴う作品は、ヒポドリア旋法とみなされる    しかし、この2つの記譜の可能性の目的は何か?作品について異なって記譜されていたら、どう使うのか?伝統的理論は、何ら回答を与えない。( Siegfried Hermelink, Dispositiones modorum (Tutzing, 1960)) 私はもちろん、Hermelinkは正しいと論じている。こうした2種類の調性タイプに2つの作品が作られるということが、実際、2つの異なった性質を持つであろう、ということである。 そして、その場合には、それぞれがHypodorianになると仮定され、 "Hypodorian"がそれ自身の特定の性質を持つ単一の実体であると考えられるなら、Hermelinkの、伝統的な旋法理論を音楽の固有の理論の説明とすることへの拒絶は、十分に正当化される。 伝統的なカテゴリーを具現化するものとして、むしろ旋法を「表現」するように選択されたと考えられるべきであるという概念を受け入れるならば、伝統的な旋法理論が、これらの2つの非常に異なる調性タイプを同じ第2旋法「Hypodorian」に割り当てることができたという事実を受け入れることは、困難ではない。 最初のスケール  は、 オクターブ上げた移調と見なされたが、第2のスケール は、 オクターブ上げた移調と見なされたが、第2のスケール は、四度上げる移調と見なされた。 は、四度上げる移調と見なされた。p441 <Bernhard Meier→emic> Bernhard Meier, in Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie, also distinguished between these two "Hypodorian" types, citing numer- ous theorists and compositions. As he put it, mode 2 transposed to d' [tenor] and d [cantus] comes forth as a tonality that shows certain special properties, as compared with the usual form in which mode 2 appears (final g-re); nonetheless it keeps the character of the plagal mode through its melodic line, to be discussed later [pp. 2 IOI I], and through the lower fourth relationship of its secondary cadence [A] to its primary cadence [D].I8 Bernhard MeierはDie Tonarten der klassischen Vokalpolyphonieにおいて、多くの理論家と作品を引用して、これらの2つの「Hypodorian」タイプを区別している。 d' [tenor] と d'' [cantus]へ移調された第2旋法は、第2旋法が終止音レ音として現れる通常の形態として、ある特別な特性を示す調性として現れる。それは、メロディラインを通して、変格終止の特性を持っているにも関わらず、 後に論議される。そして、その第2カデンツAについての四度下の関係を通して、第1カデンツDへとつながる。 Hermelinkの基本的な方法論がeticであれば、Bernhard Meierは、他の現代の学者よりも、理論的、作曲的に、旋法の取り扱いに対する16世紀の深く真のemic的な理解方法を示している。彼のDie Tonarten der klassischen Vokalpolyphonieは、16世紀の旋法の理論と実践に関する、25年に及ぶ基礎研究の要約と集大成であり、彼の労作は、いまだ価値を持っている。 p442 Meierの作品における重要な点は、「正格を変格旋法と区別する」ことが強いられている議論の余地のない証明であり、この区別は、、多くの論文によって支持されているのみならず、多くの作品において見られるcyclical planによっても支持されているが、少なくともそれはまた、1600年頃までは有効である。 しかし、区別をするためのMeierの判断基準は内的であり、部分的には主観的なものである。「模倣的なフラグメントの特徴は、特徴的なカデンツ進行を伴い、それぞれの作品の”tonality"を決定する」20 たとえ、音部記号化と旋法の秩序の間の結びつきについてのValerio Bonaの明白な記述への注目を呼んだのがMeierであっても、彼は、音部記号化の客観的パターンが「多くの作品で識別可能なcyclic plan」を客観的に示す特別な一貫性に頼ることは好まなかった。それらは16世紀の旋法の概念の正格と変格の区別の普遍性に対する彼の主張を何度も繰り返し実証しているが。 彼は代わりに、テノール声部の作曲上の優位性についての古い理論的教義、重要なカデンツの度合いについてのより新しい、16世紀半ばの教義への訴えによって、彼の主張をemic的に実証しようとした。 しかし、Carl Dahlhausが正しく示しているように、これらの基準自体は、この仮説を支持するのに十分なほどには一致していない。一方、Dahlhausは、単に Meier自身の音域計測などが、実際にその事実を証明していないといった根拠に基づいて、Meierの正格と変格の区別を受け入れることを拒否している。それは、しかし、区別を無効にすることはないが、それを正当化するMeierの好ましいやり方だけである。 Meierのアプローチに論理的な困難がある場合は、むしろ、彼がポリフォニーの教会旋法を、彼が絶対的に正しいと考えるような文化に対するemicな音域カテゴリーとして考えるだけでなく、彼がときどき正しいとするような作曲された事前構成の実体としてみなすことが、考えられる。 Meierは、音楽に特有なものとしての旋法とカテゴリーとしての旋法の間を区別しない。その結果、”旋法”は、普遍的なものになる。すなわち、特定のジャンルにおいて、所与の旋法カテゴリと相関するために、どのような場合にも所定のtonal typeを示すことができれば、そのジャンルにおけるそのtonal typeのすべての例は、問題の旋法の例であると言われる。 このような推論の結果の1つは、Meierが「多くの作品で識別可能な周期的な計画」とコレクションを発見したが、他の人が見逃したり間違ったりしていることである。同時に、Aaronのように、しばしば彼は、a posterioriに推論されるべきであるという証拠がなく、、旋律的帰属を主張しなければならない。それには事前構成的なa prioriな旋法的意図があるとはいえない旋律的帰属を論じなければならない。 p443 しかし、何十もの旋法的コレクションと何百もの作品について、Meierの先駆的な研究と分析により、ルネサンスポリフォニー作品のtonal typeと従来であるスキームの旋法カテゴリとの相関関係を研究することが可能になった。 <第1例> 私が知っている旋法としては、Meierが関係した、間違いなく最初期の旋法として意図された旋法のコレクションの1つは、1542年のCipriano de Roreの最初の5声のマドリガルブックである。 表1は、指標によってコントラスト化されているようなtonal typeの分布によって、概観的なコレクションの調性計画を示している。  正格・変格作品は、全体的に音域で対比され、終止音とシステムは一定のままである。第1,2旋法は「移調」され、最後の3つのマドリガルはサイクリックプランの外にある。表の最後の欄に示唆されている旋法の割り当ては、システム、音部記号、および終止音のパターニングだけではあるが、Meierのものと同じである。 唯一暗黙的な内部要件は、作品を旋法に割り当てることが、その旋法の理論的記述と相容れないことはない、ということである。 すなわち、tonal type♭-g2-Gがかつて第6旋法を表すことや、またはtonal type -c1-Gがかつて第5旋法を表すことができたとは想定されなかった。 表2は、アントワープの作曲家、Tylman Susatoが1544年に発表した2声と3声のシャンソンのアンソロジーの調性プランを示している。調性の問題はもっと複雑である。これらの作品は、本質的に2声だけであり、低音声部は完全に任意である。Lawrence Bernsteinが示しているように、それはもともとはより多くの声部のためのさまざまな作曲家によるシャンソンの声部をカットしたものである。tonal typeによる Susatoのグルーピングは、a posterioriでの二重除去である。  Ute Meissnerは、Glareanの用語を使って、コレクションを、Dorian(Nos。I-9)、Aeolian(Nos。10 - 20)、Ionian(No.21-28)、Mixolydian(Nos。30-31)の4つのグループに分けた。彼女の言葉はもちろん、時代遅れである。なぜなら、Glareanの命名AeolianとIonianは、まだ1544年には公に知られておらず、Meissnerは明らかにそれらを記述的に、すなわち、etic的に使用していたからである。 p444 しかし、音部記号、システム−終止音のコントラストの一貫した分布は、4つ以上のカテゴリーが関与していることを明らかにしているようであり、実際にはMeierのemicの正格-変格の区別もここで意図されていた。 2つのanomaliesがある。(I)作品の調性タイプのナチュラル-g2-Dが挿入され、一方は第3旋法グループの後に、他方は第6旋法と第8旋法グループの間に挿入される。 (2)第7旋法は別の方法で表されない。 しかし、これらのanomaliesは、1553年のSusatoの5声モテット・シリーズEcclesiasticarum cantionurn Books V-XIV(see Table I )のうちのいくつかほどひどいものではない。それは間違いなく、第8旋法にはまったく適していなかった。 p445 Susatoは、このシャンソンのコレクションにおいて、彼ができたベストを尽くしたように思える。彼は、第7旋法にまったく適していなかったし、ナチュラル-g2-Dとどうしたらよいか分かっていなかった。 p446 これらの2つの早期の旋法的に順序立てられたコレクションが、マドリガルとシャンソン、すなわち教会音楽ではなく世俗的作品を含んでいるということは、自己意識的なmodalismへのルネッサンスの原動力の素晴らしい(おそらく偶然の)反映である。 モテットの初期の旋法的コレクションもある(たとえば、1545年の最初の本、Roreの最初の本)が、1520年代のAaronの分類の試みと同様に、1540年代のコレクションでも、教会旋法は、「教会」だからではなく「旋法」だから、注目を浴びるようになったように見える。 これは、もちろん、純粋に技術的な根拠の一部にすぎない。大規模な調性カテゴリを扱うためには、伝統的な旋法理論が、利用可能な唯一の理論であった。しかし、旋法の用語におけるポリフォニー作品の調性特性をモードの観点から体系的に考えたいという欲求は、パトスとethicの音楽効果(それは、元来の古典的なソースやその中世的反映と同様に、音楽的な旋法に帰属している)におけるヒューマニストの興味をも反映している。 後に16世紀には、教会旋法が別の方法で使用されるようになり、恐らくは「教会」に重点が置かれるようになった。 確かに、ラッソとパレスチナの旋法的に秩序立った作品は、あきらかに、反宗教改革の過程で湧き上がった、俗人の嘆願を反映しているように見える。 ラッソの7つの悔悟的詩篇と詩篇148(1560年頃、1584年出版)、さらに彼のLagrime di San Pietro cycle 1595年)、Palestrina's setting of eight of Petrarch's Vergine madrigals (I 58I) 、彼のOffertory cycle(1593)からの最初の32作品と、他の霊的なマドリガル(I594)のすべてが、教会旋法に従って順序付けられている。 教会の規定された音楽システムに従って敬虔なテキストのサイクルの音楽設定を設定することは、最初に設定されたテキストの敬虔なサイクルの選択と同じくらい説得力のある信仰の肯定ではなかったかどうかは、疑問に思わずにはいられない。 <第2例> 表3は、ラッソの七つの贖罪詩篇の設定の調性プランを示している。 詩編と旋法の両方が、それぞれの伝統的な数字順に並べられ、ラッソが詩篇148Laudate dominumを追加した第8旋法のテキストを提供する。そこで、少なくとも、最初の7作品には、 旋法的な影響によるテキスト表現が意図されていない可能性があることは、明らかである。旋法的メッセージはむしろ整然とした構造そのものである。 朝課の応唱設定が旋法的順序でもあった後期中世の聖人のために作曲された押韻された聖務日課の一部と違いはない。  p447 贖罪詩篇では、第8旋法から第3旋法に対する終止音は、”規則的な”E,F,G音となり、最後の2つのペアにおける正格-変格音域は、標準的な低い音部記号("normal clefs)に対して、高音部記号(chiavette)で示される。 対位法を背景とした少し低い音高の第3,4旋法にとって、”通常の”音部記号は、正格旋法の第3旋法のために使われている。さらに低い音部記号は、変格旋法である第4旋法を示す3声の外側声部に対して使われている。 こうした音部記号の対照的なペアは、Rore's madrigals of 1542 (see Table I)における第3,4旋法の指示において見出されたものと同じである。しかし、最初で最低部の正格-変格のペアは、2つのコレクションで異なって表現されている。 Penitential Psalmsにおける第1旋法は、 しかし、終止音をDとする変格旋法の第2旋法に対しては、ポリフォニー複合体のバスパートを、概念的なスケールの底から効果的に押し出し、一般的には、慣習的に、特別な暗闇や深遠な部分のために保たれていた非常に低い音部記号を必要とする。したがって、第2旋法はほとんど「転調なし」では表記されない。 ラッソの贖罪詩篇と1542年のデ・ローレのマドリガルにおいては、第2旋法は、あたかも四度上に転調したように、取り扱われている。すなわち、bフラットシステムでは、♭-c1-Gの調性タイプによって、終止音はDではなくGになる。 デ・ローレのマドリガルにおいては、転調された第2旋法は、転調された第1旋法と対照的になっており、そのために、システムと終止音は、音域が対照的である間、一定となる。調性タイプは、♭-c1-G対♭-g2-Gとなる。 しかし、ラッソの贖罪詩では、 転調した第2旋法に対する通常の第1旋法の対立は、正格-変格の矛盾したコントラストが逆転して現れる。音域は、音部記号で示されているように、対照性を保たれ、そしてそれは、対照的であるシステムと終止音となる。調性タイプは、第1旋法への p448 <第3例>楽譜 ラッソの最後の旋法コレクション、Luigi Tansilloのspiritual madrigal cycle Lagrime di San Pietro + ラテン語のenvoi(結句)の設定は、第1旋法と第2旋法のコントラストを同じ方法で表している(表4参照)。 表4  Il magnanimo Pietro Ma gli archi Tre volte haveva Qual a l’incontro Giovane donna Cosi talhor Ogni occhio del signor Nessun fedel trovai Chi ad una ad una Come falda di neve E non fu il pianto suoQuel volto Veduto il miser E vago d’incontrar Vattene vita va O vita troppo rea A quanti gia felici Non trovava mia fe Queste opre e piu Negando il mio signor Vide homo quae pro te patior 最初の4つのマドリガルは、第1旋法を表すtonal type Lagrimeサイクルでは、次の4つの作品(9-12)ついては、正格-変格のコントラストはない(3/4)。 tonal type 正格-変格のコントラストの除去は、旋法的な順序のコレクションでは一般的である。 それは、これらの2つの旋法の音域が実際にはほとんど同じであったということを示している。 p449 例えば、Glareanは、多くの第4旋法のチャント作品が、最下部で短く、C-cの音域を持ち、また第3旋法の作品の多くが最上部であまり上がらず、D-dの音域を持っていることと指摘して、「何人かの音楽家たちが言う、「実際には、どんな2つの旋法も、HypophrygianやPhrigianほどには密接に結びついていない」ということは事実である、ことを観察している。 正格旋法の第5旋法と変格旋法の第6旋法を具現化する3つの作品の2つのセット(No.13-5 、16-8 )は、通常の方法で音域によって対比され、♭-c1-F対♭-g2-Fとの「通常の」終止音を持つトーンタイプを有する。 第7旋法もまた通常の方法でも表現され、No.19,20 の2つの作品のサブグループが 私はイタリア語テキストからラテン語テキストへの変化と、それぞれの旋法カテゴリー内の減少する作品数と旋法順序の終止音の断裂とを結びつけようとしている。 旋法は、宗教的シンボルとして使われているのだろうかと思う。このサイクルはラッソの最後の作品であった。教皇クレメンス8世アルドブランディニへの献呈として、彼の死の3週間前に署名された。そして、ラテン語のenvoi(結句)に書かれた救い主の言葉「見よ、私があなたがたのために苦しんだことを」が Tansilloのイタリア語のサイクル―十字架から話しかけたキリスト自身の最期―から取り除かれたように、 tonal typeの 両者の放棄は、ラッソ自身に差し迫ったこの世の放棄(死)についての期待を象徴しているように見える。地球上のキリスト教会を含み、そして彼の希望は、十字架上でのキリストの犠牲によって、来るべきよりよい世界を望むのである。 tonal type <第4例> 表5は、パレストリーナの1581年のspiritual madrigalsの最初の8つの作品のtonal typeをまとめたものである。これが8種類の旋法構造の意識的な実施形態として最初から設定されていたということは、第3旋法から第8旋法に対してのtonal typeの予測どおりの分布だけでなく、Petrarchの有名でかつ、しばしばポリフォニー的に作られたサイクルの11の詩のうちの8つだけが使用されたという事実からも明らかである。 p450  No.1vrgina bella楽譜 すべての楽譜へのリンク ラッソの贖罪詩篇と同様に、このパレスリーナのVergineマドリガルでも、テキストの雰囲気に内在する一般的な旋法の影響についての仮説的な妥当性も重要ではなく、8つ番号の正しい順序での8つの旋法が重要なのである。 また、それらと同様に、Nos. 3、4の外側声部のみに対する対照的な音域の制限もまた、正格旋法の第3旋法と変格旋法の第4旋法との間の、伝統的なコントラストのなさを表している。 しかし、正格旋法の第1旋法と変格旋法の第2旋法との間のコントラストの表現はかなり特別である。第2旋法は、通常どおり、転調して表現されるが、ここではオクターブ上がるように、tonal type tonal type パレストリーナの他のspiritual madrigalsのコレクション、1594年のottava rima "Figlio immortal" cycleもまた、教会の旋法システムの順序に従う。 その旋法の表現は、表6に要約されている。旋法表現は、protus modes (modes I and 2)の正格旋法や変格旋法に対する♭-g2-G対♭-c1-Gの使用において、あるいは、deuterus (modes 3/4)における正格旋法や変格旋法の区別のなさにおいて、Vergineサイクルのものよりかなり伝統的である。   tonal typeと旋法のカテゴリーの間の関係についての3つの側面(Signiture,Cleffing、 finalis)は、私には、それらを区別しなければならないという考えに特別な支持を与えるように思える。 p451 まず第1に、両方向に対する1対多の対応がある。ほとんどの旋法カテゴリは、複数で表されることができる。時には複数の旋法カテゴリーを表す単一のtonal typeを見出だすことができる。 第2に、16世紀後半の意識的な適用の高さにあっても、ポリフォニー的旋法は、常にそのように認識されていたわけではなかった。 第3に、異なったtonal typeコレクションは、旋法コレクションではなく、さまざまなtonal typeが全く異なる使用パターンを持っている。 <第5例> 我々は今、正格-変格旋法のコントラストが、ポリフォニーサイクルで表されている3つの異なる方法を見てきた。しかし、ラッソの1577年のcelebrated duosでは4番目の方法が見られる(表7参照)。  テキストを持つ最初の12作品は、8つの旋法を順に表している。これらのデュオの最初の6つは、2つの高い声部のためのものであり、残りの6つは、低い2つの声部のためのものである。 4つのchiavetteの高い音域のセットからの適切な音部記号のペアまたは4つの「正常な」音部記号の低いペアが、関係する声部のペアに割り当てられる。 Duos 1と2は、第1旋法を、その「通常の」位置のように、tonal type  音域のコントラストが基準の逆であるという事実 − 同じ終止音を持つ旋法のペアを代表する変格が正格より低いのではなく、高い−は、それほど重要ではない。ラッソの意図は、こうした順序だけからは、完全にクリアである。 p452 次の図は、ポリフォニックtonal typeのprotusモード(第1,2旋法)での正格-変格旋法のコントラストを表現する、これまでの4つの方法を要約している。  どのように所与の旋法が、複数のtonal typeによって表されるかが容易に見て取れる。たとえば、第1旋法には3つの表現がある。 しかし、それ以上に、ナチュラル-g2-Aのうちの1つは、Tylman Susatoの1544年の2声と3声のChansons(表3参照)のNo.10-12で、明らかにすでに、第3旋法に割り当てられているように見える。 したがって、I 580年代、イタリアでは1つtonal typeは1つの旋法を表し、I 540年代、フランドル地方では、別のtonal typeが検出される。 Susatoのナチュラル-g2-Aシャンソンの第3旋法のポジションへの割り当ては、第4旋法の予想されるポジションを占めるtonal typeナチュラル-c1-Aのいくつかの作品と対比され、旋法コレクションではまれである。 私が知っている唯一の他の事例は、LeRoyとBallardの2つのLassoモテットコレクションであるRISM I 582fとI 585aのmodal reorderingである。形式ナチュラル-g2-Aは、いずれにしぃても、旋法の代表としては、まれである。 一方、ナチュラル-c1-Aは、Tylman Susatoの5声部モテットシリーズI 553(表15参照)の第IX巻では、モード314の位置を占める主要なtonal typeである。 5声巻の形式ナチュラル-g2-Aの単一例は、巻IXとXIVの両方で印刷されたJacobus Vaet のMiserereである。 p453 ナチュラル-g2-Aとナチュラル-c1-Aは、旋法コレクションにおいてさえ、ほとんど一緒には現れない。同じ終止音を持つ他のtonal typeのペアとは異なり、共通点はほとんどない。パレストリーナの調性的に順序立っていない1563年の4声のモテットは、この両者を持つ数少ないコレクションのうちの一つである。すべてにおいて、36のモテットのうち3つがそうである。 例1は、すべての6曲のうちでのその最初を示している(音楽的レトリックのexordia)。ナチュラル-g2-Aにおける3つの始まりは、すべて、旋法の五度、レ-ラをうろつき、a'-e" 、 d"-a'の2つの配置で、そしてaはある場合ではレ音として、ある場合はラ音として機能している。eにたいする声部は通常、ラ音である。 逆に、ナチュラル-c1-Aのモテットの場合、逆に、litteraはほとんど常にmiであり、強調は、旋法の四度、mi-laであり、e'-a'の配置となる。re-sol(a-d ')とmi-la(b-e')を用いて2回答えられる。 カデンツの分布は高度に対比される。ナチュラル-g2-Aでは、aとdは唯一、カデンツの度合いとなり、eへのひとつのカデンツの例外とcへのそれを伴う。 ナチュラル-c1-Aでは、eはaの後で最も頻度の高いcadence degreeであり、 cadential度合いの同じ一般的なパターンは、1544年のSusato chansons a 2/3の2つのグループに見られる。両方のグループのChansonsは頻繁にaに終止するが、No.10-12にはeに対するcadenceはない。No.14-20は頻繁にeで終止し、No.19は実際、ホ長調作品であり、、トーンの部分は、ジョスカンの "Milles regretz"のような元の4声の形で、最後のa上のバスは、eへの "Phrygian"終止の元にある。No.20は、No.19への”応答”であり、同様に処理される。 aとdのナチュラル-g2-Aおよびaとeのナチュラル-c1-Aとの連合は、作曲上の伝統と同様、系統的構造の結果である。 aについての二重の旋法的親近感は、明らかに、中世とルネッサンス時代には、GuidoのMicrologus第8章、Aaronをはじめとする数多くの著書の中で、明瞭に認められていた。 |