| 第六章 医療事故と合併症 |

| TOPページへ 地域医療のページへ 第六章その2へ 前ページへ |

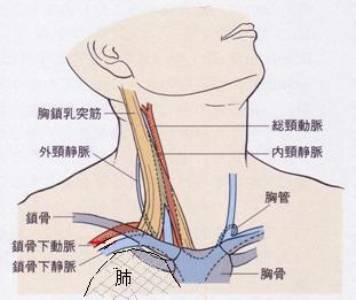

その1;医療事故と合併症 ●医療事故と合併症のちがい 医療行為というのはうまくいって当たり前でなければならないが、実際には、いつもいつもそうなるとは限らない。いくら最善をつくしても、時には残念ながら、患者さんにとって不幸な結果となることもある。医療を行なう限り、どんな名医でも、こうしたことからは逃れられないのである。 医療行為の結果、思いもかけずに患者さんが不幸なことになってしまった場合、その原因はだいたい、 ① 医師らの過失による医療事故 ② 予測不可能、不可避な合併症 の二種類に分けられる。もっとも実際には、①と②のどちらに属するかがわからないグレーゾーンも多いのであるが(医療裁判では、たいていそこが問題になる)。 以前、中心静脈栄養カテーテルという管を鎖骨の下の静脈に挿入する際、誤って動脈をせんし穿刺し、患者さんが窒息死するという事故があった。当時のマスコミの報道では「動脈を損傷して血腫ができ、気管を圧迫して窒息死した。したがって動脈を誤って穿刺したのが事故の原因であり、これは医療事故である」といった書き方をしていた。 これに対して当事者の病院関係者からは「動脈を誤って穿刺したのは避け得なかった合併症であり、この結果はある程度、やむをえない不可避のものだった」というコメントがあった。 このマスコミの報道を見て、私は報道側も病院側もどちらも、ちょっとちがうのでは? と思った。私自身のこの件に関する見解は以下のようなものである。 「動脈を誤って穿刺したのは確かに避け得なかった合併症であるが、これに気づかずに患者さんを放置し、血腫ができて窒息死させたのは、医師の過失による医療事故である」 医師が医療行為を行なう場合、どんな医師でもある確率で必ず合併症は起こしてしまう。医療行為が100%何事も起こらずにうまくいく、というのはドラマかマンガの世界だけであり、実際にはありえない事である。こんなことを書くと、読者の皆さんも不安になるかもしれないが、これは事実なのだ。 ●中心静脈カテーテルの合併症 さきほどの中心静脈カテーテルの挿入を例にとって考えてみよう。 鎖骨下静脈という太い静脈(中心静脈)からカテーテルという管を入れ、外科手術後などで口から栄養を摂取できない患者に点滴だけで栄養を摂ってもらおう、という試みは、1968年、アメリカのダドリックという人によって始まった。 みなさんはどうして腕の静脈からの点滴では栄養分が入れられないのか、と思うだろう。しかし、普通の細い静脈には栄養分は入れられないのだ。(つまり、点滴で栄養補給はできない) もしそうすると、すぐに静脈炎を起こしてしまうから。そのために、太い静脈ならば大丈夫だろう、ということで鎖骨下静脈が選ばれ、ここに針を刺してカテーテルを挿入する方法が考えられた。 これは、外科のエポックメーキングといえるほどの画期的なアイデアであった。この方法により、術後管理上、長期間口から栄養摂取できない患者さんでも、生きていくのに十分な栄養の補給ができるようになり、外科の大きな手術の術後管理は大変楽になった。 当初、この方法は外科の患者さんのために使われたのであるが、あまりの効果に、その後は脳梗塞など他科の病気の患者さんに対しても、さかんに用いられるようになった。 しかし、便利なものには必ずウラがある。この方法は非常にすばらしい栄養補給法なのであるが、鎖骨下静脈という目には見えない、文字通り鎖骨の下にある静脈に盲目的に針を刺すために、普通の点滴と異なり、いろいろな合併症が起こりがちなのである。  http://www.naramed-u.ac.jp/~anes/guide/guide-cv.html 田家 諭:内頸静脈からのカテーテル挿入に必要な解剖.高崎眞弓,麻酔科医に必要な局所解剖.東京,文光堂,2002;122-125より改変 上図を見ていただければおわかりのように、鎖骨下静脈のすぐ奥には同じ名前の動脈が走っており、さらには肺がすぐそばまできている。したがって、刺した針が少しでもずれると動脈を刺してしまったり、肺を刺してしまったりする危険性がある。何せ経験と勘で盲目的に刺すのであるから、針先が今どこにあるのか、などはわからないのだ。 動脈を刺してしまうと、大出血をして、血腫(血のかたまり)を作り、気管を圧迫して死亡するおそれがある。また肺を誤って刺すと、肺に穴があく気胸と呼ばれる状態にな、患者は呼吸困難を起こし、放置するとやはり死亡することもある。 ●誤穿刺はどんな医師でも起こす それでは、こうした誤穿刺はどうして起こるのだろうか。腕が未熟だからか。 無論、そういうケースもある。しかし、どんなにこの手技に慣れた医師でも、やはりたまには動脈や肺を刺してしまうことがある。ベテランだから起こさない、というわけではない。 その原因は患者さんの側にある。つまり、静脈、動脈、肺のそれぞれの位置関係が患者さんによって微妙に異なるために、どうしても手技を行なうのがやさしい患者さんと難しい患者さんが出てきてしまい、特に難しい患者さんでは、どんなに手技に慣れた医師が行なっても、ある確率で誤穿刺は起こってしまうのだ。 かくいう私も、手技的には同じように行なっていても、中心静脈カテーテルを挿入しようとして誤って動脈を穿刺したり、肺を穿刺して気胸を作ったことは何回もある。中心静脈穿刺を100回以上行なったことのある医師で、一度もこうした合併症を起こしたことがない、という医師はまずいないのではないか。もしもそういう人がいたら、それはよほど運がよい医師だといえる。 ●大事なのは誤穿刺をしたあとの管理 どんな名医でも誤穿刺は避けられない以上、合併症というものはなくならない。したがって大事なことは、合併症をなくすことではなく(むろん減らす努力は必要だが)、合併症を起こしてしまった後の管理なのである。 ここにご紹介した例のように、誤って動脈を穿刺してしまった場合(この場合、動脈の赤い血液が噴出してくるので、すぐわかる)、血腫ができて患者さんが窒息しないかの綿密な観察が必要になる。そして、もしも患者さんが息苦しさを訴えたり、身体の酸素の圧力が下がったりしてきた場合には、すぐに気管内挿管をすれば、特に心配はない。血腫は時間がたてば、自然に吸収されなくなっていくから。しかし、この症例のように、その管理を怠り、患者さんが窒息死してしまったら、これはやはり医師の過失であると言わざるをえないだろう。 私たち医師は合併症をできるだけ起こさないよう努力はしているが、絶対ゼロにはできない。合併症を起こしてはいけない、といわれれば、できる医療行為は非常に限られたものとなってしまい(というか、注射一つ打てなくなる)、それこそ助かる命も助からなくなてしまうだろう。 これに対し、「医療事故」は絶対に起こしてはいけないものなのである。これは注意をすれば必ず防げるものだし、防がなければならないものだからである。ダメージコントロールという言葉があるが、合併症を起こしてしまったら、患者へのダメージを最小限にし、医療事故へとつながらないよう努力するのが医師のつとめなのである。 |