| 「メサイア」―モーツァルト版とプラウト版の比較研究総論 |

| トップページへ戻る 音楽エッセイのページへ戻る その7へ戻る その9へ進む |

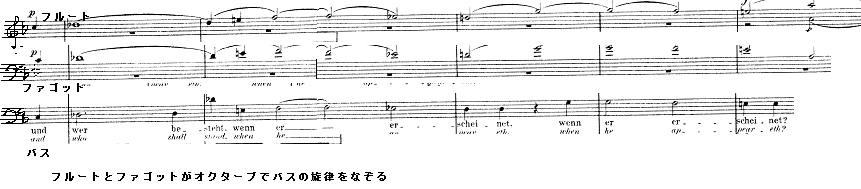

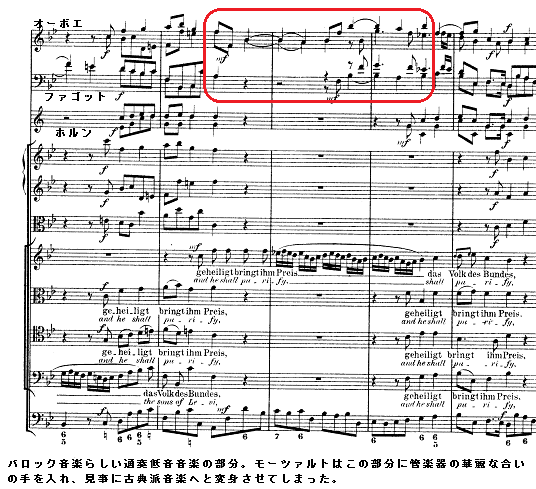

| ●モーツァルト編曲の歴史的位置づけ モーツァルトのメサイア編曲は、直接的にはスヴィーテン男爵からの依頼によるものであるが、大きな眼で見れば、メサイアをいかに後世に引き継いでいくか、の一つの手段であった。 メサイアの初演は1742年、モーツァルトはその14年後に生まれている。メサイアが演奏され始めた年代とモーツァルトの活躍期はわずかに20~30年のズレしかない。普通であれば、メサイアは何らの改変を受けることなく、次世代へと引き継がれてしかるべきであった。 ところが、メサイア演奏期からモーツァルトの活動期は、たまたま音楽史上の大変革期に当たっていた。そのために、メサイアのようなバロックを代表する音楽は、モーツァルト時代の人には、ものすごく古臭く思えてしまったわけである。 そのために、どうあっても時代の応じた改変が必要だった。白羽の矢が当たったのが、当代一流の作曲家モーツァルトであった。 無論、モーツァルトとて、そのような大きな気概で編曲をしたわけではあるまい。たまたま知り合いの男爵に頼まれたからやむを得ず(あるいはカネのため?)だったかもしれない。しかしとにかく、その行為により、メサイアは当世風に書き換えられ、多くの大衆の心をつかみ、さらに後世へと伝えられることに成功した。もしもモーツァルトの編曲がなければ、メサイアは辛気臭い過去の遺物として、人類から忘れ去られていたかもしれない。 さて、モーツァルトのメサイア編曲は、後の、メンデルスゾーンによるバッハのマタイ受難曲(以下”マタイ”)編曲と比較しうる。 ”マタイ”は、その難解さゆえ、また後の西洋音楽の断続的変化により、まったく聴衆の好みに合わなくなり(難しすぎて最初から合わなかった面もあるが)、長く忘れられていた。無論、プロの間ではその価値は認められていたのだが、100年近く後にメンデルスゾーンがこれを上演することにより、見事に復活を果たした。 しかしながら、あまりに音楽の趣向が変わってしまった時代に合わせるため、メンデルスゾーンはモーツァルト同様、”マタイ”を全面的に改作せざるを得なかった。チェンバロやオルガンをピアノにしたり、ポルタメントをつけたり、クレッシェンドデクレッシェンドをつけたり、と当時のロマン派の趣向に合わせた編曲を行なった。 このように、メサイアはモーツァルトによって、”マタイ”はメンデルスゾーンによって延命、復活されたわけだが、モーツァルト編曲メサイアは、Der MessiasK572として、ピリオド楽器全盛の今日においても演奏されているのに対し、メンデルスゾーン編曲マタイはまったく演奏されることがない(あるとしても歴史的意味合いにおいて)のはなぜか。おそらくは両者ともに、自らの編曲を後世に長く残そうという意図はいなかったと思われるのだが。 おそらくそれは、モーツァルト、メンデルスゾーンの編曲の差異というよりは、両曲の根源的違いに根ざすものと思う。 つまり、メサイアは融通無碍な作品であるのに対し、マタイは他者の改作を許さない厳格な作品である、ということだ。そもそも前者は、作曲者自身によって融通無碍に変えられ、定番さえない。本人がいじくったのだから、他人でもいじりやすいわけだ。対照的にマタイは、演奏に際して、多少の曲の省略程度は許されるだろうが、あるいはガンバをチェロにするくらいは許されるだろうが、たとえばErbarme dichをバスに歌わせることなど、絶対に有り得ないだろう。無論、バッハ自身がヨハネ受難曲冒頭曲を第一部最終曲に持ってくるなどの改変を行ってはいるが、それはバッハにしか許されない行為である。 ゆえにやむを得ないこととはいえ、バッハを”冒涜”したメンデルスゾーン編曲マタイは、後世への流布を許されなかったのである。 ●モーツァルト編曲具体論 基本的にモーツァルト編曲の目的は、わずか20~30年で時代遅れとなってしまったメサイアを当世風に仕立てなおすことにあったのだが、では具体的に、モーツァルトはどのような手法でそれをおこなったのか。具体的には、だいたい以下のようになるだろう。 ①木管楽器により、弦楽器やソリストの旋律の補強を行う ②弦楽器のユニゾン奏法を用いる ③通奏低音のみの部分を管楽器、弦楽器で覆い、バロック色を薄める ④トランペットパートを同時代人でも演奏できるよう簡素化する ⑤クレッシェンド、デクレッシェンド奏法の採用 ⑥アドリブ要素の排除 ①木管楽器により、弦楽器やソリストの旋律の補強 ヘンデルの時代、すなわちバロック時代においては、人声を含めた楽器をユニゾンで重ねて演奏する感覚がまだほとんどなかった。たとえば、フルート、オーボエ、ファゴットは、バロック期にすでに楽器として活躍はしていたが、これらの楽器はバラバラに動くのが普通で、互いに協力して一つの旋律を補強するという感覚が少なかった。 それは、バロック音楽が基本的に通奏低音音楽だったからである。バスが常に動き回って上声部を支えるという構造だったので、上声部どうしは対等に動き回るため、声部の補強という概念が薄かったのである。 古典派時代になると、通奏ではなく伴奏の概念が出てきた。チェロバスは通して奏されるのではなく、断続的(not continuous but episodic)に、和声のバスを取るために演奏されることが多くなった。そしてバロック時代にはまだ未分化だった複旋律は旋律と伴奏へと分化していった。そのために、旋律を伴奏からより明確化するために、旋律の補強が必要となってきたのである。 メサイアにおいてその典型例はbut thou didst not leave his handである。この曲ではほぼ一貫して、ソリストを木管楽器がユニゾンで追っている。そのために、わざわざユニゾンを組みやすくするために、モーツァルトは本来テノールソロのこの曲をソプラノソロに変更までしているのだ。  またfor He is like a refinerの以下の部分では、フルートとファゴットが見事にバスソロをなぞっている。  また、I know thata my redeemer appearedにおいては、ソプラノソロよりもむしろ伴奏の弦楽器を管楽器がユニゾンで強化している。この曲はゆったりとしており、ソリストは特に強化しなくても目立つので、むしろ伴奏であるヴァイオリンを強化した方が効果的だとモーツァルトは考えたのであろう。  こうした書法は古典派においては普遍的であったため、モーツァルトは、少しでもきれいな旋律が聴衆に届くように、こうした配慮をしたのだと思われる。 ②弦楽器のユニゾン奏法を用いる 弦のみのユニゾン奏法は、まだバロック時代においては確立していなかった。ヴィオラを2分割にして1stヴァイオリン+2ndヴァイオリンとダブルヴィオラで二重ユニゾン(典型例がPifa)にしたり、全合奏でのユニゾン(典型例がHalleluja)などの例はあったが、純粋のオクターブユニゾンはなかったといえる。 この美しさに気づいたのは、古典派時代になってからである。モーツァルトは頻繁にこうした試みを行っている。(後にベートーベンが田園交響曲第一楽章で弦の3重オクターブの試みをし、さらにチャイコフスキーがそれをより発展させた) メサイアにおいて、弦のユニゾンの美しさが目立つのが、o thou that tellest good tidingである。ここでは数箇所にわたり、弦楽器のユニゾンが認められる。下譜は、こうした部分の最後の部分である。  ③通奏低音のみの部分を管楽器、弦楽器で覆い、バロック色を薄める バロック期の音楽においては、トリオソナタ形式、あるいは通奏低音+独奏楽器といった状況がしばしば見られ、それはメサイアにおいても例外ではない。そうしたところを放置しておくと、いかにもバロック音楽だなというイメージが残る。モーツァルトは、そんなイメージを払拭すべく、こうした部分を木管楽器あるいは新たに書き加えた弦楽器により、新たなる音楽を創造している。 一例としてand He shall purifyを挙げてみよう。この曲は、前半において、しばしばオーケストラが通奏低音のみになる部分がある。モーツァルトはそうした部分に対して、木管楽器で新しい音を創造し、いわゆる”バロック隠し”をうまいこと行っている。(下譜)  ④トランペットパートを同時代人でも演奏できるよう簡素化する もう、言わずもがなであろう。glory to God,Halleluja,The trompet shall soud,そして最後のWorth is the worldにおけるトランペットの扱いである。モーツァルトは本来はメサイアの花形であるべきこうした曲のトランペットを大幅に簡素化し、古典派時代のオーケストレーションにこの楽器を変質させてしまった。 このトランペットパートの変質こそが、今日に至るまでの、モーツァルト版の最大欠点と言える。これがために、モーツァルト版がイマイチ普及しない、とも言える。たとえば、The trumpet shall soundのトランペットが全部きちんと聞けなければメサイアを聴いたことにならない、というメサイアファンが今日では大多数であろうから。 しかしながら無論それは、モーツァルトの技術ではなく、当時のトランペッターの技術水準の低さゆえである。モーツァルトとて、トランペットを殺したくはなかったはずなのだ。 おそらくトランペットに関するこの処置は、メンデルスゾーンのマタイ編曲に通じるものがあっただろう。たとえば、メンデルスゾーンはおそらく、マタイにモダンピアノは使いたくはなかったはずだ。しかし、そうしなけれ聴衆がついてこない。だから涙を飲んでそのようにした。モーツァルトも同様に、トランペットを殺した。 モーツァルト、メンデルスゾーンが涙を飲んで甘んじた、そして同時代人が喝采したその処置を、今日の人は受け入れない。しかし、彼らが妥協してくれたからこそ、こうした名曲は今日我々の時代にまで到達したと言えるのである。 では具体的に見てみよう。西洋音楽史において、ある意味不幸だったのは、ハイドン、モーツァルト、、ベートーベンといった、18世紀後半から19世紀にかけての、今ではクラシック音楽の代名詞ともなっている時代が、金管楽器に関しては、技術が一番後退していた時代だったことである。バロック時代に披露されたその妙技は、この時代には失われてしまっていた(トランペットはもともと構造的に、通常音域では倍音しか出せなかった。そのために、その制約が少ない高音域で活躍の域を見出した。しかしそのためには高度な技術が必要であり、それが種々の理由で、古典派時代には失われてしまっていたのである。ちなみに、この不自由な時代に、J.ハイドンが有名なトランペット協奏曲を書いているが、これはトランペットに特殊な装置を取り付けて演奏していた)。 そのために、バロック時代には主に旋律を吹いていたトランペットは、この時代には、きわめてシンプルな使い方となり、主にティンパニと組み合わされて、2管編成で、オクターブや完全五度を形成し、曲の要所要所を締める役割を担当するのみとなった。そしてオーケストレーションそのものが、トランペットのこうした使い方を前提とするようになった。当時において、オーケストレーションのための教科書があったとすれば、トランペットはこうしたシンプルな使い方をするのが当然として書かれていたことだろう。 19世紀に発明されたヴァルヴ・トランペットが普及してくると、バロック時代の特殊技法がなくても、一定の倍音以外の音も出せるようになり、おおむねロマン派以降、トランペットは中低音域においても、メロディを吹くことが可能となり、この時代に至り、オーケストレーションそのものもまた、大きく変化したのである。 メサイアで、バロック時代のトランペットと古典派のそれの違いが一番よくわかるのが、なんといっても、アーメンコーラスの一番最後の部分である。何といっても、音を聞くのが一番わかりやすいので、ここで両者をご紹介しておきたい。 ヘンデル原曲版のトランペット、ティンパニパート モーツァルト編曲版のトランペット、ティンパニパート ヘンデル原曲版では、トランペットパートを追うだけで、だいたいどんな曲かがわかるようになっているが、モーツァルト編曲版では、トランペットは極めて単純化され、まったくメロディを追うことはできない。これこそが、トランペットのバロック奏法と古典派奏法の違いなのである。楽譜では、以下のようになる。  ⑤クレッシェンド、デクレッシェンド用法 古典派以降発達した音楽表現の一つに、クレッシェンド、デクレッシェンド用法がある。バロック時代の音楽は強弱のデジタル的変化しかなかったが、古典派になり、徐々に弱く、あるいは徐々に強く、といったアナログ的要素が出てきた。 これはおそらく、強弱を指のタッチによる表現でアナログ的に表現できるフォルテピアノの出現が主要因ではないか、と筆者は見ているが、こうした表現が、音楽芸術をより高度化したことは、間違いない。 さて、メサイアにおいては、スコアにcrescと書き込まれているのは、For he is like a refiner's fireのみである。そもそもメサイアはバロック期の曲であるからして、クレッシェンド、デクレッシェンドが必要な場所はほとんどない。モーツァルトもしたがって、強弱に関してはほとんどの場合、バロック的デジタル的に処理している。例外がこの曲なのである。 この曲は、曲想からいって、確かに古典派的クレッシェンドが付けられる部分が何箇所か存在する。(下譜)モーツァルトはさすがにこうした場所を見逃すはずはなく、きちんとcresc記号をつけてい るのである。  ⑥アドリブの排除 バロック音楽はある意味、アドリブの音楽であった。楽譜とは絶対の存在ではなかった。そもそも、通奏低音形式は、埋めるべき和声は演奏家に委ねられていた。ダ・カーポアリアでは、繰り返し部分では、必ずアドリブが入り、聴衆もまたそれを期待していた。 古典派に入ると、アドリブの要素はかなり減った。コンチェルトにおけるカデンツァがせいぜいであった。ベートーベン以降になると、そのカデンツァでさえ、すべて作曲家が埋めるようになり、演奏者のアドリブの要素はまったくなくなってしまった。 こうしたアドリブの流れからすれば、モーツァルトが、メサイアのアドリブ的要素をほとんど消し去ってしまったのもまた、時代の要請でやむを得なかった結果といえよう。 そんな中、モーツァルトがアドリブを”書いてしまった”例もある。every vally shall be exaltedの最後の方の、以下の部分である。(下譜) この部分はおそらくは、ヘンデル時代はソリストが自由にアドリブを演じたと思われるが、モーツァルトはそれをフルートで行ってしまったのである。このように、”アドリブ”を書いてしまってアドリブになっていないところが、いかにも、古典派らしい。  その他のモーツァルトの工夫 ①クロマティズムの多用 モーツァルトは、おそらくは個人的嗜好の追求として、クロマティズムを好んで使用した。メサイアにおいても、こうした性向は見出される。代表曲としては、For behold darkness shall come the earthがある。この曲の原曲は、ほぼ全曲がユニゾンで、短2度進行が多い。こうした曲の性質が、モーツァルトをして、クロマティズムの多用をなさしめたのであろう。また、Thou shalt break themもまた、その伴奏に短二度音型が含まれているせいか、クロマティズムが目立つような編曲をしている。 モーツァルトのこうしたやり方を、プラウトは批判しているが、まあ確かに、あえてこの曲を半音進行の塊にしてしまう必然性はなく、これはあくまでも、モーツァルトの個人的趣向の範囲であるといえる ②音画法の強調 メサイアでは音画法の使用があちこちで認められるが、またそれは当時の作曲家全般で用いられた手法でもある(かの大バッハはその大家)が、モーツァルトの編曲にあたっては、特にこの音画法が強調されたと思われる場面はほとんどない。おそらくは、ヘンデルの原曲で十分だと思ったのだろう。モーツァルト時代には音画法はかなり廃れていたといった理由もあるかもしれない。 そういった中で、おそらくは唯一の例外と思われる例が、all we like sheepである。この曲においては、ヘンデルは歌詞に応じた柔軟な音画法を用いている(詳細は各論参照)が、モーツァルトは、管楽器を用いて、さらにこうしたヘンデルの意図を明確化しているのである。 以上見てきたように、モーツァルトはさまざまな作曲技法を駆使して、メサイアをバロック音楽から見事古典派音楽へと変身させることに成功した。 ところで、基本的にモーツァルト版メサイアでは、楽器の数が増えているので、全般的に音楽はヘンデルの原曲と比較して、賑やかになっているのではあるが、曲によってはかえっておとなしくなったものもあることに注意したい。 たとえば、モーツァルトはオーボエやファゴットを弦楽器やソプラノにダブらすことはしていないので、こうしたダブりが普通になっている現代のメサイアの演奏(それは1750年代以降のメサイアの演奏でもそうである)に慣れた耳には、物足りなく感じる。(典型例がfor unto us a chile is born) また、トランペットの使用が制限されているので、たとえば、最後のworhty is the worldなどもまた、モーツァルト版の方がおとなしく聞こえる。 ●プラウト版の特徴 さて次に、今度はプラウト版の特徴について見てみよう。20世紀初頭になって、プラウトがモーツァルト版を改変しようとした動機は何か。いくつか考えられる。 ①とにもかくにも、モーツァルトが削ってしまったトランペットパートを復活させる。すでにプラウトの時代には、トランペットはオーケストラにおいて復活していたから。 ②オルガンの使用。モーツァルトはそもそも、演奏会場であったエステルハージ伯爵家にオルガンがなかったために、オルガンを使わない前提で編曲をしている。これはもっと大きな眼で見れば、モーツァルトの時代には、オルガンがほとんど使われなくなっていたということもある。しかし、プラウトの時代には当然、オルガンは自由に使えたわけだから、改めてオルガンパートを書き足すことは差し支えなかった。 ③和声の重視。モーツァルトは、ハープシコードの使用を前提としたためか、木管楽器の使用にあたっては、旋律創造としての利用が主であり、あまり和声の補充を重視してはいない。そのために、ハープシコードなしの演奏では、和声が抜けたスカスカの音楽になってしまっている。プラウトの時代には、ハープシコードはほとんど使われなかったから、ハープシコードなしでオルガンだけで、モーツァルト版メサイアを演奏できるようにする。 プラウトの和声重視の姿勢は至るところで見られるが、一例として、序曲のAllegroの第60小節以下を取り上げたい。このあたりは弦の八分音符が続くところであるが、モーツァルトはヘンデルの原曲に特に手をつけていないのに対し、プラウトは木管楽器を使い、積極的に和声を創造している。(下譜)  第60小節~ ④そのために、本来ハープシコードが演奏すべき和声を、木管楽器に代替させる。 プラウトには、以上のような改訂方針で、モーツァルト版をさらに編曲していったのである。 参考サイト ・モーツァルト版の全曲演奏 http://www.youtube.com/watch?v=hdVOeRlJncs#t=3173 H.リリングの演奏 ・参考サイト George Frideric Handel(トロンボーンの扱いなどについて) How did Moart"Handel"Messaih"? <メサイア>研究ノートⅡ 村原京子 <メサイア>研究ノートⅣ 村原京子 ヘンデルの作品のモーツァルトによる編曲におけるトランペット使用法(I) ヘンデルの作品のモーツァルトによる編曲におけるトランペット使用法(Ⅱ) モーツァルトのシンフォニーにおけるトランペットの使用法 ベートーヴェンの交響曲におけるトランペットの使用法 Hillerによる「If God be for us」の編曲譜 モーツァルトによるヘンデル「メサイア」編曲版 http://www.join-mozart-festival.org/programme-2012/events/29012012/ http://kindredspiritsorchestra.wordpress.com/2012/11/16/messia/トロンボーンの扱い) 中央大学音楽研究会 どのメサイアが立教大学にふさわしいか(スコット・ショウ) ヘンデル作・モーツァルト編 「メサイア」 K.572(モーツァルト版メサイアのCD紹介) http://www.kuk-art.com/English/Maulbronn/S-Mozart-Messiah.html(To preserve the musical flow of an air, he provides the singer with instrumental support in cadences instead of giving him or her the freedom to improvise.という部分に注目) 『メサイア』の版による違い詳細 ヘンデル《メサイア》 楽譜状況表 |

| トップページへ戻る 音楽エッセイのページへ戻る その7へ戻る |