| 「メサイア」―モーツァルト版とプラウト版の比較研究(各論)その5 |

| トップページへ戻る 音楽エッセイのページへ戻る その4へ戻る その6へ進む |

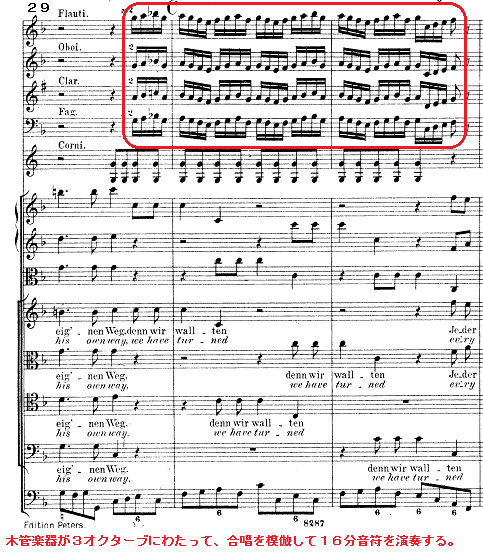

●Behod the Lamb of God <ヘンデル版> <モーツァルト版>+オーボエ、,クラリネット、ファゴット、ホルン この曲は、通奏低音があまりはっきりせず、リトルネッロ的要素もなく、また他曲のように、通奏低音だけとなる部分がないので、どちらかといえば、古典派を先取りしたような曲でもある。 そのためか、モーツァルトはおおむね、木管楽器で弦楽器をなぞっているだけで、要は、単純に薄化粧をしただけの編曲で、あまり面白みもない。あえていえば、前曲同様、ホルンだけは近代管弦楽法に則って作られている。 <プラウト版>+オーボエ、,クラリネット、ファゴット、ホルン プラウトもモーツァルト同様、この曲の編曲にはあまり興味がなかったと見えて、オルガンパートを加えた以外、ほとんどモーツァルトのそれを変えていない。あえて相違点言えば、最後の終止のところ。 ヘンデルはもともと、この終止部分を、第三音抜きの完全五度和声としている。要するに、三和音の概念のなかった、中世の響きの立ち返っている。 ところがモーツァルトはこの部分を、ファゴットを使って、しっかり第三音を補っている。(下譜参照) プラウトは、この部分はやはりヘンデルに立ち返るべきだ、として、モーツァルトのこの修正を排している。プラウトは、モーツァルトだって、たとえば「レクイエム」のKyrieの最終で、やはり第三音抜きの終止をしているわけだから、ヘンデルだって、同じ考えだったんだろ、というわけである。 しかしながら、ヘンデルは合唱の終止部分では、きちんと第三音を入れている。合唱には第三音(であるB音)はないのだが、2ndヴァイオリンでは入っている。(モツレクでは、合唱と伴奏が同時に終了するので、こうした問題はない) まあはっきりいって、この部分は第三音を入れようが入れまいが、好みの問題ではないだろうか。個人的にはどちらでもよいと思う。 ・出だしの四分音符について モーツァルトが出だしの付点音符について、ヘンデルを踏襲して四分音符としているのに対し、プラウトは、その序文で、「出だしの四分音符は、この音型すべてにわたって、これを八分音符とする」としている。 この部分は、少なくとも現在の演奏ではほぼすべて、八分音符で演奏されていると思う。そしてそれに慣れているせいか、ヘンデルの原典での四分音符だと、どうしても間延びして聞こえてしまう。 プラウトがこのようにわざわざ宣言をしているのを見ると、おそらく彼の時代(そしてむろん、モーツァルトの時代も)には、原典通りの四分音符での演奏が主流だったのであろう。とすると、そこから現在の演奏への流れを作ったプラウトは偉大であった、ということになる。 今、モーツァルト版の出だし四分音符を聴くとやはり何となく間延びして聴こえてしまうのは、むろん、モーツァルトの責任ではなく、現代人の耳の責任であるのだが。 ●He was despised <ヘンデル版> <モーツァルト版>+クラリネット、ファゴット この曲も、前曲同様、ヘンデル作の原典がほぼ全部にわたり、通奏低音+弦楽となっているので、そもそもコンセプトの転換そのものの必要がない。そのために、モーツァルトは前曲同様、適度に木管を配す薄化粧の編曲となっている。ところが・・・ <プラウト版>+クラリネット、ファゴット プラウトは、この曲においては、まるでモーツァルト版を無視するかの如く、木管楽器はまったく違う構成としている。わざわざ変えた根拠もはっきりしない。(楽譜を見てもわからないし、プラウト自身も何も語っていない) しかもあてつけのようにモーツァルトと同じ楽器を使っておきながら。だが、それには理由があるようだ。 実はプラウトは、モーツァルトのこの曲の編曲を、悪しざまに罵っている。while in two places Mozart's(Hiller's?) wind parts destroy the beauty of Handel's ideaとまで言っている。ではその二箇所とやらを見てみよう。 まず一箇所目。第33小節(下譜) この、いかにも古典派らしい和音4つがプラウトの批判の対象となっている。いかにもヘンデルらしくない、と。 もっとも、モーツァルトの名誉のために言わせてもらえば、これがモーツァルトの時代感覚だったのである。ところでこれを見ると、モツレクの、あの部分を思いださないか? これは無論、すべてジュスマイヤーの創作ではあるが、モーツァルトの何らかの示唆があったと考えられ、したがってこのファンファーレ風の様式は、当時の流行りであったのだろう。モーツァルトは決してヘンデルらしさを残そうとしたのではなく、彼の時代に合わせた編曲をしたのだから、一概にこれを切って捨ててしまうのはどうかと思う。 次のプラウトの批判部分。第41小節。(下譜) これに関しては、プラウトは、モーツァルトは静謐をぶち壊しただけでなく、和音進行も変えてしまった、とたいそうご立腹である。(多分、間にEsdurの第一展開形が入っているのが気に入らないのだろう) こんなところもまた、確かにヘンデル風とはとても言えず、モーツァルトが当世風に完全に改変しまったわけではあるが、そもそもそれこそがモーツァルト編曲の目的であったのだから、今更そんなこと批判しても仕様がない、と思うが。 なお、「He gave His back」以降は何ら手がつけられていないところは、モーツァルト版と一緒である。 ところで、この曲を終えるにあたり、一言だけモーツァルトの弁護をしてみたい。(まあ、する必要もないんだが) 要するに、この曲は悪い(とプラウトが言った)ところは、もしかしたら、モーツァルトではなく、ヒラーが書いたのではないか、ということだ。現在、モーツァルト版として流布している楽譜は、どこまでがモーツァルトでどこまでがヒラーかはわからない。だから今となっては、モーツァルトとヒラーの現在の知名度を考えれば(両者はほぼ同時代の人)、おかしいと思うところをヒラーに押し付けてしまっても、あながちかまわないのではないか、と。 最後に、モーツァルト版とプラウト版において、細かい相違だが目立つ一点を指摘しておきたい。それは第20小節の以下の部分である。 この16分音符が、プラウト版ではナチュラルがついてAになっているのだが、モーツァルト版や原典版ではここがAsとなっているのである。また、現代の演奏を聴いても、私がYouTubeでチェックしたかぎりでは、すべてここはAsとなっていた。 まあ普通はどうでもいいことなのだろうが、この曲を知り尽くしてしまうと、こんな微妙な点も気になってしまうものである。 私は個人的には、この部分はプラウトのように、ナチュラルで上げた方がよいと思う。理由は、第18小節から曲は属調であるBdurに変化しているからである。(第18小節は、Bdurを基準とした属調であるFdurとなっている) 特にこの第20小節は、すなおにBdurの音階を降ってきているのだから、ここはやはりナチュラルをつけて導音化した方が自然であると思う。(プラウトはヘンデルの自筆譜におけるナチュラル記号の省略は、単なる見逃しではないか、と言っている) ●この曲のリズムについて この曲のviolinのスラーはもともとは以下のようなものであった。  譜1(元譜) ところが、モーツァルトはこのスラーを以下のように変えた。  譜2(モーツァルト編曲) 最初に譜1で慣れてしまうと、モーツァルトのこのスラーの使い方はかなり耳に付く。モーツァルトはなぜこのようにアーティキュレーションを変えたのだろうか。 おそらくは木管楽器を導入したためであろうと思われる。すなわち、クラリネットやファゴットでは譜1のようなアーティキュレーションでは吹きにくいのである。そのために、木管楽器に合わせるように、弦楽器のそれを変えたのであろう。 ●Surely He has born our griefs <ヘンデル版> <モーツァルト版>+フルート、オーボエ、,クラリネット、ファゴット、ホルン 木管楽器は、ヘンデルがこのように弾いたあるいは想像したであろうオルガンパートを想定して書かれている。この曲の場合、曲想からすれば、確かにつんざくような弦楽器を補う、真逆ののんびりした和音が必要である。(効果的に使われている繋留音をはっきりとさせるためにも!) それは、チェンバロではなく、オルガンでなければならない。モーツァルトにオルガンという選択肢がなかった以上、こうした編曲は必然であっただろう。 <プラウト版> 5分30秒より なお、プラウトは、この曲に関しては、「Behold the Lamb of God」と同様、モーツァルトの編曲をそのまま流用している。おそらくはそれ以外、編曲のしようがなかったのではないか。ただ、プラウトはオルガンが使えたので、オルガンパートを加えているが、どのような基準で書き加えたのかははっきりしない。 ●And with His stripes <モーツァルト版>+なし この曲は、モーツァルト版は原曲をそのまま残している現代の多くの演奏では、ヘンデルの指示通り、ソプラノのみにオーボエが付随するが、モーツァルト版では、当然、オーボエもつかない。これは、モーツァルトが使用した楽譜が、オーボエのないヘンデルの初版であった以上、仕方がないことだろう。 <プラウト版>+オーボエ、,クラリネット、ファゴット、オルガン ところがプラウトは、木管楽器の補充をしている。むろん、オルガンもつけている。つまり、Pastralと真逆な形になっている。(Pastralでは、モーツァルトが木管楽器を加え、プラウトが弦楽のままとしている) プラウトがなぜ木管楽器を加えたのかは、序文を読んでも、その理由はよくわからない。ただ、ヘンデルの意図では、ファゴットは使うな、と楽譜に書いてあるのに、プラウトは「ヘンデルの意図にしたがって」ファゴットを書いているのは、腑に落ちない。 この曲は無論、モーツァルトのように、弦楽器+チェンバロがいいと思う。オーボエをダブらせている演奏もあるが、不要である。 なお、この曲の第45小節において、「He was despised」と同じく、各版における相違がある。(下譜)  この違いは、まずは記譜法の相違に関係がある。一般的にモーツァルト時代あたりまでは、本来の調性に比して、♭記号を一つ減らして記載する習慣があった。(短音階のはなし参照) そのために、この部分は、♭3つならD,♭4つならDesとなるわけである。 ヘンデルの原典版では、楽譜編集者により、♭の数が異なる。ネットに出ている原典版では、♭3つになっているが、私が持っているDoverの海賊版では4つになっている。モーツァルトは当然3つである。しかし、プラウトは、彼の時代に合わせて♭4つにしている。 プラウトはこの部分に関してはコメントを残しており、多くの版ではこの部分はDesとしているが、それはヘンデルの自筆譜では明らかではなく、、ヘンデルはここはDとしたはずなので、自分もそのようにする、と述べている。 これに関して、自筆譜を流しているYouTubeがあるので、それで確かめてみると、ヘンデルは♭3つで記譜しており、この該当部分には特に♭は記されていない。したがって、この部分はやはりDと解釈するのが妥当である。 では実際の演奏ではどうかといえば、YouTubeで検索した結果では、両方の演奏が見られるが、どちらかといえばやはり、Dで演奏している方が多いようだ。 ●All we like sheep この曲の解析をはじめるにあたっては、まず、この曲の構造を知ることが必要である。この曲は次のA,B(便宜上の区分)に分けられる。 A all we like sheep , have gone astray,we have turned every one to his own way (我ら全ては羊のように、さまよい続ける。我らはみな,好き勝手な方向に散らばって行った。 B and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all そして主は、われらすべての不実を、イエスに負わせる。 ヘンデルは、音画法を用いて、入念に聖書の言葉を音で示している。Aの部分は、基本的に民衆とはいかに愚かでなさけない存在であるかを示しているが、この歌詞に合わせ、たとえばヘンデルは、バスの八分音符でそうした民衆の軽さを表現している。また、strayの歌詞では、長いメリスマと反行で「さまよっているさま」を示している。 対照的にBでは、adagioとなり、ゆったりとした雰囲気で、民衆の罪を背負ったイエスの不幸を呪う。このA→B変換の妙味こそが、この曲全体の醍醐味なのである。 <モーツァルト版>+フルート、オーボエ、,クラリネット、ファゴット、ホルン この曲は、モーツァルトがド派手な編曲をしたことで有名である。「And the glory」と並ぶ、モーツァルトの編曲で最も目立つ部分である。(下譜)  モーツァルトが管楽器を加えた主要な理由として、オルガンの代替があるが、この部分の目的は明らかにそうではない。同時に新たなメロディを加えること、これこそが、この管楽器群の目的なのである。 この管楽器群をよく見ると、一見、単純に和声を形成しているように見えるが、実はそうではない。オーボエ、クラリネット、ファゴットが、2オクターブにわたり、まったく別のメロディを創出しているのがわかる。つまり、モーツァルトは、8分音符を刻みつつ、かつ、新たなメロディを創出したのである。モーツァルトはのこうした意図は何か。 それは、羊のようにさまよう群集の馬鹿さ加減を嘆いたこの曲の歌詞を見れば、理解できる。 ヘンデルは8分音符の通奏低音で大衆の馬鹿さ加減を示したが、モーツァルトは管楽器に8分音符を刻ませることにより、さらには新たなメロディを創出することにより、ヘンデルの意図を強調したのである。 それは、次の歌詞にも当てはまる。「we have turned everyone to his own way」人々は、バラバラにおのれの道を行く、(イエスの忠言も聞かずに!) この部分もモーツァルトは以下のごとく、狂った群集を示す合唱の16分音符を管楽器に模倣させている。  確かにこのようにすることによって、後半の「and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all」との対比がより一層明らかになる。すなわち、「人々よ、お前たちがイエスの言うことも聞かずに自分勝手は振る舞いをしていたから、主はイエスにお前たちの尻拭いをさせたのだよ」というこの曲の二つのメッセージが明確になるのである。 そしてその後、最初のタッタッタッタという音型は、ダメ押しのごとく、第52小節より以下のごとく、変形して出現する。これは、新たに弦楽器がスラー付きで加わったことに対する対応でもある。  私はこのように解釈するのであるが、プラウトはまったく別の解釈を取っている。彼はこれら音型すべてが気に入らなかったらしく、おそらくはモーツァルトが書いたのではなく、ヒラーが付け加えたのだろう、と言っている。そして、all we like sheepの部分の木管楽器群をすべてバッサリとカットしてしまった。 そのために、残念なことに、プラウト版はまったく面白みがなくなってしまった。だが不思議なことに、wee have turnedの部分、第29小節からの木管楽器群のみは、これはヘンデル的だからとの理由で残している。 また、プラウトがつけたオルガンパートも、意味不明である。すなわち、all we like sheepを強調しているのかといえばそうでもないので。 最後に、この曲における、ドイツ語と英語の相違について。英語でhave gone astray部分が、モーツァルト版におけるドイツ語の歌詞では、verirreten wir zerstreutとなり、strayがメリスマ的に引き伸ばされる英語とは対照的に、同じ歌詞が繰り返されるのである。  ヘンデルは、stray(さまよう)をあえてメリスマ的に引き伸ばし、さらにはわざと各声部が離れていくように作曲することにより、人々がいかにも勝手にさまよっている様子を音符で示しているのであるが、モーツァルト版ではあえてメリスマをなくし、言葉の繰り返しにより、「さまよう」様子を示しているのではないかとのことである。(http://c-konsei.lolipop.jp/special/2011_messias/03.php参照) |

| トップページへ戻る 音楽エッセイのページへ戻る その4へ戻る その6へ進む |