| 「メサイア」―モーツァルト版とプラウト版の比較研究(各論)その7 |

| トップページへ戻る 音楽エッセイのペ その6へ戻る その8へ進む |

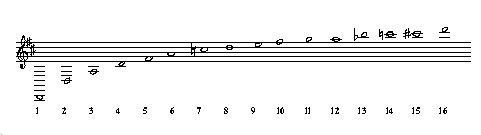

●I know that my redeemeer liveth モーツァルト編曲版 ヘンデル原曲版 個人的感想を書かせてもらうと、実はこの曲は、原典版を聴く限り、あまり好きではなかった。というか、ソリストには悪いけど、退屈だった。のったりとしたメロディがずっと続くから。 しかし、モーツァルト版は聴いていて飽きが来ない。それは、オーケストレーションが多彩だから。ソリストは無論のこと、ついオーケストラも聞き惚れてしまう。おそらくは、モーツァルトの同時代人は、こうした感覚が、私以上に強烈であったと思う。モーツァルト編曲のこの曲を聴くたびに、同時代人にメサイアの魅力を伝えるべく、モーツァルトが行なった努力が、いじましく思う。おそらくは、メサイアを後世に伝えるにあたり、この曲こそが、一番モーツァルト編曲の恩恵を受けたのではないか。 <モーツァルト版>+フルート、クラリネット、ファゴット この曲の編曲ポリシーは、「How beatiful」と同じである。すなわち、前奏(この曲においては間奏も)が弦楽器と木管楽器で3オクターブ構成を取っている。この曲では、クラリネットも入っている(violinと同じ音程)ので、より色彩豊かである。和声を埋めているのは、やはりヴィオラだけである。さらに、主として、ソロよりも前奏(ないしこの曲では間奏も)がオクターブで補強されている点もよく似ている。曲の雰囲気の違いからか、「How beatiful」では今一つだった3オクターブ効果も、この曲ではすばらしい効果をあげていると言えよう。 いずれにせよ、こうした曲においては、モーツァルトはオルガンの代替として和声を埋めるよりも、旋律の補強を重視して編曲していることがよくわかる。(和声の補強はチェンバロで行う)。したがって、トリオソナタ形式を古典派的に衣替えするという目的はあまり達せられていはいないが、その点は、小音符である程度弦楽器の補充を行っている。りリンクの演奏では、こうした音符もきちんと演奏しているが、確かにこの小音符は無視しない方がよい。特に、古典派で初めて一般化した弦楽器のオクターブ奏法が何箇所か出現しているが、その効果は見事である。この点もその効果がいまいちだった「How Beatiful]よりもはるかに成功している。  <プラウト版>+クラリネット、ファゴット、ホルン 当然のことながら、モーツァルトのこうした木管楽器の使い方を、プラウトは批判している。そして、全面的に書き換えている。これまでの曲同様、彼の基本方針通り、管楽器は旋律の補強は合いの手というよりは、和声の補強として使われている。 そのために、使用する楽器まで異なっている。すなわち、モーツァルトは旋律を補強するために、フルートを使ったが、プラウトは和声を補充するために、むしろ中音域を充実させるために、フルートを抜いて、ホルンを加えたのである。 こうした違いはもう、好き嫌いだの価値判断だのといった問題ではなく、柔道と剣道がどちらが優れているか、などといった比較をするようなもので、モーツァルトとプラウトは要は違う競技を闘っているのである。  モーツァルト版最初。木管楽器は旋律の補強をしている。  プラウト版最初。管楽器は、和声の補充をしている。高音が目立つフルートを抜き、ホルンを加えているのに注意。 ●Since by man came death 原典版 モーツァルト版 <モーツァルト版>+オーボエ、,クラリネット、ファゴット、トロンボーン この曲は原曲はa capellaであるが、モーツァルトは、管楽器のみの伴奏をつけている。 モーツァルトが正式にトロンボーンを使用しているのは、序曲とこの曲だけである。おそらくは曲の雰囲気が、当時のトロンボーンの使用環境に合っていたのであろう。ただ、このサイトによると、トロンボーンは他の曲でも使われていたのではないか、とのことである。当時の演奏では、アルトパート以下を3声のトロンボーンがなぞるのが当然だったからである。実際、モーツァルトの教会音楽の多くも、楽譜にはいちいち明示がなくとも、同様の措置が取られている。 <プラウト版>a capella ヘンデルの原典版では、この曲はa capellaで歌われる。プラウトもまたこの例にならい、この曲はa capellaとしている。なお、Allegroの部分は、ほぼモーツァルト版通りになっている。(プラウトは全く同じにしたと言っているが、第13小節のところで、ホルンパートが少し異なっている) ●The trompet shall sound モーツァルト編曲版 ヘンデル原曲版 <モーツァルト版>+ホルン、トランペット Hallelujaコーラスとならび、この曲こそがまさに、メサイアの代表曲である。Halleluiahコーラスが一般的には一番有名だが、トランペットの活躍度からすれば、Halleluja以上であろう。わざわざこの曲を聴きに来るために足を運ぶ人もいる、と昔、立教大学のメサイア演奏会で指揮者をしていた金子登氏は話していた。 トランペットはバロック音楽の華であったがしかし、基本的にはもともとは不完全な楽器で、ベートーベン時代あたりまでは、倍音しか音を出せなかった。下図のように、それは高音域ではかなり多くの音であったが、低音域では基本的な和音構成音しか出せず、したがって、曲の調整に応じて、C管、D管などと楽器を変える必要があった。また、高音域を自在に吹くためには高度の技術が必要で、バロック時代にはその名手が存在したが、モーツァルトが生きた古典派時代になると、そうしたノウハウは失われていた。したがって、モーツァルトはそうした制約のもとで、この曲を編曲したのである。  D管のトランペットの出せる音 したがって、モーツァルトはおそらく、この曲に関しては、ネガティブな気持ちで編曲を進めたに違いない。ああ、我が時代にも、ヘンデルの時代のような素晴らしいトランペッターが存在していたら! そうすれば、私はこのようなよけいな編曲などせずに済んだのに! このように、トランペットは、その音が制約されていたにもかかわらず、バロック時代の楽譜を見ると、上記の倍音にはない音も書かれている。メサイアのこの曲がまさにそうで、たとえば以下の楽譜におけるG♯は、上記倍音にはなく、当時は名人が口の操作で出していたわけである(この音域は、バロック時代、クラリーノと呼ばれていた)。  モーツァルト時代にはそもそも、クラリーノを吹けるトランぺッターが存在しなくなっており、ここをまずはどうにかしなければならなかった。彼が取った方法は、要はめんどくさい部分はカット!である。このG♯のように倍音ではない音は無論のこと、そもそもトランペットが難しいであろうところや、トランペットがない部分でさえ、遠慮会釈なくカットされている。無論、中間部はすべてカットである。 だがカットしたトランペット部分はどうするか。モーツァルトが取ったのは、Hallelujaと同じやり方、すなわち、独裁者から集団指導体制へ、である。トランペットパートを、ホルンと分有することとし、難しいところはホルンへ回したのである。たとえば、前奏においては、トランペット→ホルン→トランペットと本来のトランペットパートを回すことにより、何とかメロディをつなげていった。(下譜)  第7小節〜 さらにもう一つの方法は、ホルンへの丸投げである。  このように、モーツァルトはヘンデルのこの名曲を、時代に合わせたやむを得ないこととは言え、徹底的に切り裂いてしまった。当然、後世からは猛烈な批判が出てくる。 <プラウト版>+クラリネット、ファゴット、トランペット したがってプラウトは、当然のことながら、ヘンデルのトランペットパートはすべて復活している。さらにプラウトは、クラリネットとファゴットを使い、例によって、和声の穴埋めを行っている。 さて、この曲に関して言えば、どちらかを選べといえば、やはり多くの人は(熱狂的モーツァルトのファンでない限り)、プラウト版を選択するのではないか。私でも、そうする。 何といってもこの曲は、メサイアの華である。このトランペットなくしてメサイアにあらず。ズタズタに切り裂かれたモーツァルト版the trumpet shall soundは聴きたくもない! 無論、モーツァルトのこの編曲は、”心ならずも”なのである。長いトランペットの歴史からすれば、たまたまその技が凹んでしまった時代、それがモーツァルトが生きた時代だった。彼はその凹みに合わせてメサイアを編曲せねばならなかった。だから、この切り裂きジャック的編曲は、決してモーツァルトが悪い訳ではないのである。 ただ、こうしたことはその後の歴史を知っている我々だからこそ、言えるのであろう。モーツァルトの同時代人からすれば、トランペットは時代おくれであり、トランペッターは生きている化石にような存在であった。したがって、彼の同時代人は、モーツァルトのこの編曲を聴いても、決して違和感はなかったはずである。モーツァルトよ、よくぞ時代遅れのトランペットを削ってくれた、これでやっと私たちもメサイアを心地よく聴くことができる、と感じたことだろう。 そうした事実を踏まえて、あえてモーツァルト版で演奏してみるのも、それなりに価値はあるだろう。 ●Worthy is the world Amen ↑モーツァルト編曲版 https://www.youtube.com/watch?v=ngSsaSimi8A ↑ヘンデル原典版 この最後の曲では、Handel,Mozart,Prout版におけるトランペットパートについて見てみたい(下譜)。  まず、出だし部分。ヘンデルはトランペットは使用しているが、ティンパニーは用いない。この部分は、トランペットが主題を吹いている。そもそもこの出だし部分は和声が中心になっており、、メロディの概念がはっきりしない。通常であれば、ソプラノがメロディとなるが、なぜかトランペットは別のメロディを吹いている。聴いていて一番目立つのはトランペットなので、そのために、トランペットが、事実上のメロディを演奏している。 モーツァルトは、この部分はトランペット、ティンパニーは沈黙させている。プラウトは、トランペットのこの出だし部分のみを変え、事実上、この部分の”メロディ”を変えている。その理由は不明。その他はヘンデルを踏襲している。 第53小節よりモーツァルト版でもトランペットとティンパニーが開始されるが、他のトランペット挿入曲同様、すでにそれは古典派用法となっており、上譜でもわかる通り、ヘンデルとはまったく異なったものとなっている。プラウトは、おおむねヘンデルに立ち返っているが、前文にもある通り、高音部分の一部は省略している。第63小節以降は、プラウト版はヘンデルとまったく同じである。 アーメンコーラスに入ると、プラウトの場合、今度はヘンデル原曲とモーツァルト版の間を揺蕩うことになる。たとえば、第102小節〜ではヘンデル原曲版からモーツァルト版へと移り、、第109小節〜では全面的にモーツァルト版を踏襲している。その後も、第116小節、121小節、133小節、138小節、第144‐145小節においては、やはりモーツァルト版を踏襲している。ところが、第146小節以降は、ヘンデル原曲版に従っている。 プラウトはなぜこのようなことをしたのだろうか。彼はこの点何も語っていないが、おそらくはヘンデルがバロック的要素を濃く残したフレーズはそれを踏襲するが、その後の古典派に近いようなフレーズはモーツァルトの方を残したのだと思われる。次に、コーラスの第146〜155小節部分を実際にMDIで耳で聴いてみよう。。 ヘンデル原曲版のトランペット、ティンパニパート モーツァルト編曲版のトランペット、ティンパニパート ヘンデル原曲版では、トランペットパートを追うだけで、だいたいどんな曲かがわかるようになっているが、モーツァルト編曲版では、トランペットは極めて単純化され、まったくメロディを追うことはできない。これこそが、トランペットのバロック奏法と古典派奏法の違いなのである。 メサイアの魅力において、華麗なるトランペットが占める比重は、ヘンデルの時代とわれわれの時代において、あるいはプラウトの時代においても、かなり大きいものがある。ひとり、モーツァルトの時代のみ、トランペットの比重が低かった。当時の人々にメサイアを伝えるために、トランペットは不要であった。 今日、K572Messiasを演奏するのに、もはやモーツァルトの時代への遠慮は不要であろう。モーツァルト編曲のよさを生かしつつ、トランペットは大胆に復活させる配慮が必要である。 |

| トップページへ戻る 音楽エッセイのページへ戻る |