| R.Maunder Mozart's Requiem4 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | R.Maunder Mozart's Requiem3へ戻る |

| R.Maunder Mozart's Requiem5へ進む |

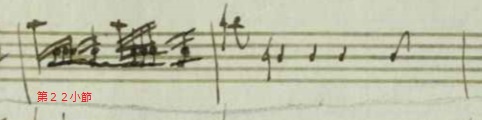

最後に、第45-8小節はKyrieへと向かうコーダを形成する。前述のように、その素材はメインテーマに由来する。多くは逆行性であるが。オーケストラはおおむね、声楽をダブるが、いつもどおり、弦楽器はより無骨で、木管楽器やはよりスムーズに動く。第2ヴァイオリンとヴィオラは、第45小節において、第46小節の6/4→5/3の半終止のモーツァルトの標準的な弦楽器の構成を準備するために、交差する(それは、声楽の構成とは異なる)。 トランペットとティンパニのリズムに注目したい。そして、木管楽器は、和音を維持するために、第45小節において連続して吹いている。第46小節ではpであるために、なくなり、トランペットとティンパニが、重要なカデンツとして、第48小節で戻ってくる。しかしここでは、トランペットは、非常に稀ではあるが、静粛を保つために、持続音となっている。そしてティンパニパートは注意深く、うるさくなることなくリズムのポイントを判断している。 11 The Orchestration of the Kyrie 最近まで、Kyrieのオリジナルな写本は、モーツァルト自身によって書かれたのだと、当然に思われていた。たとえば、Nowak(1965)。 しかし後に、最初はBeyerによって、重大な疑義が唱えられた。そしてついには、NMAのレクイエム版の編纂者、Nowakからも疑義が出てきた(1973−4)。 Beyerは、オーケストラの筆写の精査によって、それがモーツァルトのものではなく、ジュスマイヤーのものであることを示した。この説は、バセットホルンの誤った臨時記号によって支持されている。さらに、バイヤーは、非モーツァルト的な特徴について述べている。第41小節のバセットホルンとテノールの間の連続八度や、第42小節の6番目の八分音符上のトランペットとティンパニの誤った記譜や、第50−2小節の3パートの木管楽器のreduction(第2バセットホルンと第1ファゴットがユニゾン)など。Nowakは、筆写譜を再度精査し、トランペットとティンパニはジュスマイヤーによって書かれ、その他のオーケストラパートはFreystadtlerのものである、と結論づけた。 筆写譜についてのNowakの議論は、トランペットとティンパニパートの場合、十分に確信的である。彼はおそらく、全音休符の不規則な使い方を重視していたのであろうが。なぜなら、それらは、ジュスマイヤー独自のものであったが、 Requiem aeternam'の自筆譜にも生じており、モーツァルトによって空白に残された小節がジュスマイヤーによって補充されたと考えられる場所だからである。それらは、まさにモーツァルト自身によって書かれたものである。Nowakの場合、Freystadtlerのナチュラルのサインを基礎においていた。それは右手によって底のところにフックがかけられた   しかし、モーツァルトもジュスマイヤーも、Nowakが示したように、この点については、まったく一定ではない。NMAのファクシミリは、両者がしばしば、Freystadtlerのナチュラルの形を使ったことを示しているのである(たとえば、Kyrieの第50小節におけるアルトパート。そして特に、'Domine Jesu'の第72−3小節の器楽バス)。たとえ、筆写譜がモーツァルトのものではないという説受け入れられても、Freystadtlerをナチュラルのサインの形から単に同定することは、容易なことではない。 モーツァルトがバセットホルンパートの臨時記号のミスをすることは考えにくいが、バイヤーの、ジュスマイヤーがそうしたミスをしたという結論は、2つの点から疑問がある。それは、Nowakの Freystadtler理論とは異なるものである。 第1に、NMAのファクシミリは、ジュスマイヤーが通常そのようなミスはしないことを示している。第2に、こうしたパートを書いた誰もが、バセットホルンの音域の限界がd'''音であることを知っていた一方で、‘Dies lrae' の第7小節から、ジュスマイヤーが補筆をした時、d'''音は高すぎると彼が思ったことは、明らかである。(中略) このパートを書いた人が明らかに、ジュスマイヤーよりもバセットホルンのことをよく知っていたことには疑問であるが、移調における初歩的なミスを犯した可能性はある。18世紀の音楽家は、さまざまなハ音記号に慣れていたことを思い起こすべきであり、F管のバセットホルンのためのパートを書く時には、文字通り五度移調するよりも、高音の音部記号はメゾソプラノ記号で代替する。メゾソプラノ記号では、第5線はファではなくシとなるので、それぞれ♯とナチュラルの代わりにナチュラルと♭を使うことになる。それゆえ、誤った臨時記号は、ほかの誰かに帰せられるちょっとした見過ごしとして、説明され得る。したがって、書記が音楽的に必ずしも門外漢であることを意味するするものではない。 バイヤーによって記述された”珍しい”パッセージは、第42小節のトランペットとティンパニを除いて、おそらくは、彼が思うほどのことではない。第41小節の第1バセットホルンとテノールの間の連続八度は確かに、”通常の”オクターブの同じような類いとしては言い訳がましいが。  Kyrie 第41小節 さらに、第50-2小節における木管楽器の3声部への声部数減少は、アルトと第2バセットホルンをダブらすような初心者の不完全さとすることもできない。そのレイアウトは反対に、パートの注意深いバランスの結果なのである、なぜなら、アルトのラ音はすでに、第1トランペットでダブらされており、そのために、比較的音が聞こえないバセットホルンにも注意を払う必要はなかったのであろう。  第50小節〜 パートのレイアウトは、最後の和音でのバセットホルン間の第3音のない四度を避けている。第9章で述べられたように、それは、一見して、合唱と器楽との単純なダブリングに際して、ちょっとした変化をつけようとするモーツァルトのまさにその特徴なのである。 バイヤーは、第32小節の第1バセットホルンの例のように、声楽パートとの単純なダブリングに関しては、特にコメントをしていない。そこはモーツァルトの通常の演奏に従えば、よりゆるやかなリズムとなるだろう(訳注;これはBukofzerの時代の演奏で、今日では受け入れられないだろう)。あるいは第43小節のヴァイオリン  オーケストラパートがモーツァルトの筆写ではないことは、疑いない。そしてそこには確かに、職人気質の欠如が見られる。それゆえ伴奏はすべて、2つの疑義のもと、いかがわしいものとして、いったん破棄されるべきであろう。 最初の疑義は、タイミングに関してのものである。コンスタンツェが1791年の11月21日にアイブラーに不完全な自筆譜を渡して以来、彼女はアイブラーが補筆を放棄したその自筆譜を、ジュスマイヤーに渡した。なぜアイブラーは、Kyrieのオーケストラを完成することをやめてしまったのか?(そのパートは確かに、アイブラーの筆写ではない)。アイブラーがコンスタンツェからモーツァルトのすべての自筆譜を渡されていれば、そして、Kyrieが完成されていなければ、彼は確かに、‘Dies lrae' から仕事を始めることはなかっただろう。おそらくコンスタンツェは、アイブラーには最初の2楽章分('Requiem aeternam' 、Kyrie )の自筆譜を渡さなかった。しかし、それはどういった理由であったのか? いずれにせよ、どのようにして、モーツァルトの死後、わずか16日で、Kyrieは完成されたのか? もうひとつの疑義は、第50-2小節の木管楽器のレイアウトに関するものである。すでに論じたように、そのバランスは、注意深くなされていた。さらに、第2バセットホルンを第1ファゴットとユニ損とする決定は、第1トランペットとアルトのダブリングと関係があった。トランペットとティンパニは、(Nowakの理論によれば、Freystadtlerによって)木管、弦楽器が補筆される”前”に(ジュスマイヤーによって?)補筆されていたに違いない。こうした通常とは逆のつむじ曲がりの補筆順序は、どうしてなのか? これには2つの仮説が考えられるが、どちらも確固たる証拠がない。そしてどちらも是認し得る。Kyrieは1791年11月21日にはまだ未完であったが、おそらくは、単純な理由で、あるいは彼女が'Requiem aeternam' の最初の”署名”に注意を払っておらず、まだきちんとオーケストラが完成していない楽章もあったために、コンスタンツェはそれをアイブラーには渡さずにいた。そして後に、ジュスマイヤーが他の楽章と同様、この楽章を完成させた。 こうした説明は、少なくとも、第50-2小節のレイアウトをひとりの人間による作品であるとすることだろう。しかし、Novakno理論によれば、それは誤りであり、ジュスマイヤーが‘Dies lrae'の補筆に着手したとき、彼は、臨時記号に関する自身のミスに気づいた。しかし、バセットホルンの高さを忘れてしまった。(ジュスマイヤーがFreystadtlerに助けを求めたことは考えにくい)。コンスタンツェの独特の不注意な行動にも注意する必要がある。 あるいは、モーツァルトは、彼の病床期に、書くことができなくなり、Kyrieのオーケストラパートを、Freystadtler やSussmayrに頼んでいたのかもしれない。ジュスマイヤーへのそのような示唆については、コンスタンツェは1799年3月2日のBreitkopf and Hartelへの手紙で言及している。 彼女は、モーツァルトがジュスマイヤーに「重要なアイデアは既に、パートのそこここでできているが、どのように仕上げるべきなのか」と語っていたと、いつ言っていたのか? おそらく Sussmayr とFreystadtlerは、このタスクを、モーツァルトの監督下に行っていた。しかし、モーツァルトの健康がさらに悪化したために、こうしたしばしばのミステイクに気がつかなかったのであろう。こうした考えは、パートが二人の手で書かれたことや、第50-2小節のよきオーケストラ的バランスが、モーツァルトのアイデアであったことを説明する。モーツァルトは確かに、彼の病気の間にレクイエムについて考え続けざるを得なかったが、彼が筆記者たちに何かを指示したという他の証拠はないことは、驚くべきことである。 一方、この仮説はむしろ、こじつけであることを認めなければならない。ジュスマイヤーのいくつかの仕事は、実際、アイブラーのものより前のものであることも、偶然に、暗示されている。 幸いにも、当Maunder版を準備する際に、こうした推測は、演奏上はほとんど問題がない。なぜなら必要に応じてマイナーチェンジをして、オーケストラがコーラスをダブリングさせるようになっていることが、十分にはっきりしているからである。新しい弦や木管楽器のパートは、第50-2小節のレイアウトにあるように、伝統的な版とほぼ同様である。 しかし、すべてのスラーは省略された。モーツァルトが器楽バスパートにそれを書かなかったからである。第33小節には、テノールパートにおいて、2つのシラブルの間にスラーが存在するが  当Maunder版とこれまでの版その他のマイナーな違いは、第10小節の第1バセットホルン、第1ヴァイオリンで、第32小節の第1バセットホルンと第1ヴァイオリンで、そして、第38小節の第2バセットホルンと第1ファゴットと第2ヴァイオリンで、さらに第42-3小節での木管楽器とヴァイオリンで、さらに第45小節での第1ファゴットとヴィオラで、最後に、第51小節での木管楽器と弦楽器で見られる。 第40-1小節や48-9小節において、ソプラノパートは、バセットホルンには非常に高い。当Maunder版では、これまでの版の第48-9小節の連続八度や、第42小節の第1拍のバイヤー版の第3音のない五度は、避けられている。 第50-2小節におけるモーツァルトの標準的な弦楽器のレイアウトは、第2ヴァイオリンとヴィオラの第49小節における連続する交差を伴なって使われている。トランペットとティンパニはおそらくもっとも問題があるパートであるが、K427の'Cum sancto spiritu'のより流麗なフーガよりもむしろ、'Requiem aeternam'の器楽での非常に抑制された使い方を模倣するのが正しいように思われる。 ジュスマイヤーの第8,11、20小節での漠然とした入りはそれゆえ、より制限されることになり、トランペットとティンパニは、第39小節の”再現部”や第43小節の増六度のカデンツ(同様なことは、'Requiem aeternam' の第14小節にも認められる)、そして、最後の49-52小節に備えることとなる。ジュスマイヤーのかまびすしいリズムは、整理され、彼の奇妙な第50小節の第4拍での省略は満たされる。 12 The ‘Dies irae この楽章を論じる前に、レクイエムのオーケストレーションの、考えるべき一般的疑問がある。ブルーメは、モーツァルトの不完全な自筆譜の状態では、スコアの最初のページにある楽器がはたして作品全体の完全なオーケストラを表しているか否かを決めることは不可能である、と論じている。 モーツァルトは、バセットホルンを、クラリネットに代えたのか? あるいは、フルートやオーボエやホルンを加えたのか? 彼は最初の時点から、余分な楽器を企てていたのだろうか? しかし、12譜表紙にそのような空間はないので、そうしたパートは、分離されたparticellaで、置かれていたのか?。 ブルーメは、過度に悲観的だったようである。なぜなら、考えてみれば、オーケストラを作り上げるにおいてある種の結論に達し得るからである。まず第一に、モーツァルトが'Requiem aeternam'のスコアにparticellaを入れ込む意図があったとは、とても思えない。こうしたことは、作曲家が完全なスコアのための手稿において不十分な譜表しか持たなかった18世紀には十分一般的ではあった。しかし、モーツァルトが余分な楽器を望んでいれば、彼は確かに、トランペットとティンパニを犠牲にしてでも、それらをメインスコアに含めたことであろう。それらは、particellaへと移されたはずである。ゆえに、自筆譜のトランペットとティンパニは、少なくとも最初の時点では、余分な楽器を除外するのである。 後にモーツァルトがその他の楽器を考えたことも、ありえそうもない。K427のハ短調ミサ曲のための完全なオーケストラでは、最初の9小節で聞かれ、”魔笛”や”皇帝ティトの慈悲”の両方においては、序曲の最初の小節は、オーケストラ全体で演奏される。”魔笛”のパパゲーノのアリアで出てくるグロッケンシュピールはそこには含まれないが。両オペラにおいては、ある種のクラリネットは、ときどきバセットホルンと交代される。そして、しばしば、ピッコロはフルートの代わりに使われるが、これらは代替であった付加ではない。”イドメネオ”やドン・ジョバンニ”におけるトロンボーンのようなケースはは除いて、ある種の楽器を後の効果のためにリザーブしておくようなことは、モーツァルトにはまったく無縁であったように思える、 では何を代替するのか? オーケストラであれば、唯一の可能性は、バセットホルンに対するクラリネットである、だが、モーツァルトがこうした交替を望めば、彼は、新しい楽器をウォームアップする十分な時間を演奏家に与えたことであろう。そして、新しいマウスピースやリードを合わせたことだろう。 "魔笛”の第1幕フィナーレの半分以上において、モーツァルトは、クラリネットからバセットホルンへの交替のための十分な時間を与えた。明らかに、第2幕において、クラリネットに戻るには、わずかな時間(会話の間の3分程度)しか認められなかったが。 同様に、”皇帝ティトの慈悲”では、Stadlerは、‘Non piu di ft ori 'のオブリガートのためのバセットホルンへの準備のために、3つのアリアを置いた。そして、'Che del ciel, che degli Dei'の全体合唱を置き、次の第2幕のフィナーレ部分はそれに変わって、C管のクラリネットとした。一方ホルンは、crookの非常にすばやい交換を必要としたために、楽器やマウスピース、リードの変更よりも少ない時間しかなかった。 モーツァルトがクラリネットをレクイエムで使おうとしていれば、少なくとも、バセットホルンもクラリネットもない、とにかく上部木管楽器のない楽章に干渉していたことであろう。バセットホルンは、‘Recordare' や 'Confutatis 'で特殊化されているので、クラリネットへの変更の可能性があるセクエンツィアにおける唯一の楽章は、それゆえ、‘Tuba mirum'である。しかし、両楽器なしで済みそうなのは、‘Dies irae' や ‘Rex tremendae'のみである。ファゴットより他の木管楽器のないこれらの楽章を想像するのは難しい。そのために、‘Tuba mirum'のためのクラリネットへの変更は考えられない。、 バセットホルンが'Requiem aeternam', Kyrie,Sequenceでことごとく使われれば、レクイエムにおける後半の変化は、少なくとも上部の木管楽器のないひとつの楽章の不利益の可能性を思えば、あり得ないと思われる。 特に、‘Dies lrae' におけるモーツァルトの4パート分の譜表の空白は、まちがいなく、バセットホルン、ファゴット、トランペット、ティンパニに割り当てられたと見ることができる。実際、アイブラーやジュスマイヤーがそうしたように。ゆえに、この楽章の器楽化は決定されている。トロンボーンが合唱とダブるかどうかの問題は別として。 少なくとも、テノールトロンボーンは、激しいKyrieの後では、休むべきであろう。‘Tuba mirum'での重要なソロの役割を果たす前に。しかし、‘Dies lrae' の演奏でも過度に披露するわけではないことは、経験が示しているとおりである。 いずれにしても、トロンボーンを排除するのは、オーストリアの18世紀の教会音楽の伝統から外れることになる。さらに、‘Dies lrae'は、多くの点において、トロンボーンが傑出した役割を演ずる点において、K527の騎士団長とドンジョバンニの間の最後のの場面と同様である。したがってトロンボーンは、この楽章においてはずっと合唱とダブるり続けるべきである、第41-9小節のような数少ない場所を除いて。 ‘Dies lrae' のオーケストレーションのもっとも適当なモデルは以下である。 [A] K620”魔笛”の’Der Holle Rache kocht in meinem Herzen'の最初の20小節。

歌詞は、‘Dies lrae'と同様のセンティメントで、調性、調合テンポ当も同じである。同様に、ヘ長調のアルペジオを、ベースとした、二短調のドミナントからの直截的なヘ長調への転調もある。さらに、伴奏における、16分音符の繰り返しの使用もある。 [C] K620”魔笛”の”Zu Hilfefe! zu Hilf!"

特に木管楽器の部分。モーツァルトはもともと、ここにトランペットとティンパニを書いていたが、後にそれらをはずし、3人の女性の入りの部分で、Es管のトランペットを使用できるようにした。 [D] Bars 24- 33 of the Gloria of K 257  ‘Dies lrae'の最初の数小節のすべての弦楽器のリズムが生じている [E] The opening tutti of the first movement of the Piano Concerto in D minor K 466 特に、 トランペットとティンパニの部分 当Maunder版の各小節遂次解説は以下である。 第1小節 弦楽器パターンは、トランペットとティンパニが、第1,3拍を、四分音符で奏することを強く支持している。(第2,4拍のトランペットとティンパニは休符となる)。そして、フォルテ記号は、木管楽器がオブリガート的にサポートをするようにしている。しかし、木管楽器は、合唱リズムを支え、フォローするべきなのだろうか? リズムを決めるための、実際の記譜はどうなのだろうか? 最初の4小節では、第1バセットホルンがソプラノの上の音を支持することが正しいと思われる。(ソプラノが)レクイエムのテーマの後半を引用するのと同様に、バスはその前半を引用している。バランスとしては、それゆえ、バスは第2ファゴットでダブられるべきであり、その後、第2バセットホルンと第1ファゴットがアルトとテノールをダブるべきである。(こうしたことは、ファゴットを比較的高い音とする)。 第2トランペットとティンパニは、確かに、トニックを演奏すべきである(第1トランペットはトニックあるいはドミナントの選択をするが、モーツァルトは第1トランペットをドミナントで続けることを好んだ。その時和音はトニックとドミナントの間で変わる。 こうした解決は、アイブラーのものと一致する。第1トランペットと木管楽器のリズムを除いて。ジュスマイヤーはアイブラーのトランペットとティンパニをそのまま筆写したが、連続する木管楽器を導入した。バイヤーの器楽バスとのユニゾンでのファゴットパートは確かに、モーツァルト風のものとは正反対である。彼は、トランペットとティンパニのリズムを、二分音符へと変化させた。 第2小節 弦楽器はすべてモーツァルトによる。木管楽器のための、(アイブラーの)ン・タータというリズムは、非常に一般的であり、コーラスのリズムとも非常によく合う。この木管楽器のリズムは、楽章の最後の方の'cuncta stricte'の言葉のところでも出現する。しかしリズムは、トランペットとティンパニによるポインティングを必要とし、第3拍は基本的なmetreを混乱させないためのマーキングを必要とする。これは、すべて4拍が四分音符であることを暗示している。第2拍は符点が使われるが。 さらに、符点音符は、第5小節での、ヴァイオリンの16分音符によるアルペジオに対抗する形でオブリガート様に使われるように見える。 第5−6小節 第1ヴァイオリンの16分音符のアルペジオは明らかに、「地獄の炎」を示している。これは、'Recordare 'の第109小節と同様の処置  である※。 である※。※モーツァルトのRecordare の推移と器楽および声楽の相互関係の間のpiece de resistanceは、verse 6の終わりにやってくる。'ne perenni cremer igne'(私が永遠の炎に焼かれないように)において、次の楽章であるConfutatisの永劫の火への言及として、モーツァルトは、器楽の分散和音と和声的な声楽を対比させている(http://machikun.la.coocan.jp/requiem294.htm)。  ここでもまた、第2ヴァイオリンは、第1ヴァイオリンより1オクターブ低くダブって作っている。こうした構成は、アイブラーやジュスマイヤーの、第5小節第2拍における、泥臭い  Maunder版 ヴァイオリンの16分音符のアルペジオは、特に、、オクターブでダブった時に、第2,4小節のトランペットとティンパニのように、強く同じ付点リズムを示す。しかし、第1、4拍にはdそれがない。なぜなら、それらは第5小節第1拍のための有用な音がないからである。低いトランペットのユニゾンは、この言葉には適当なように見える。そして、第1ヴァイオリンの邪魔にならないようにしている。最後に、木管楽器はほとんど合唱とダブることができない。第2,4小節でリズムを共にしているのではあるが。 Maunder版冒頭トランペット アイブラーの木管楽器のパートは、効果において同様である。ジュスマイヤーとバイヤーは、第4小節の第2拍でのトランペットのリズムを弱めた。 第7小節 ここはヴァイオリンにとっては、標準的な進行である。'Requiem aeternam' の第28小節と比べると、(モーツァルトが書き残さなかった)第2ヴァイオリンパートをどのように補筆するかがわかってくる。ヴィオラは、バスと同じリズムで、完全な和音を続けている。木管楽器は合唱とダブる。トランペットとティンパニは、第4拍のみで現れる。第1,2拍は第5,6小節同様、サイレントである。なぜなら、そこにふさわしい音がないから。 第8−9小節 弦楽器は、第9小節の5番目の八分音符分まではユニゾンになるべきである。最後の3つの八分音符分については、明らかに、ジュスマイヤーの補筆は誤っている。特に、その増五度和音については。特に、最後の八分音符分の6/4/3和音は、'Requiem aeternam' の第14小節の最後の拍や、[A]の第10小節の最後の拍と和音的に同一である。 [A]は特に、木管楽器が最後の3つの八分音符を演奏すべきことを示唆している。そして両ソースは、ファゴットがオクターブ下でバセットホルンとダブるべきことを示唆している。しかし、Requiem aeternam'においては、こうしたオクターブは数小節しか続かず、[A]においては、すべての弦楽器がユニゾンであり、そのために厳密な類似性はないそれゆえ、K427 のBenedictusの第20小節に従い、 ファゴットをバスとのユニゾンにする方がよいであろう。 第10−15小節 上弦楽部の繰り返しの16分音符が、歌詞(tremor )を暗示している。第12.15小節でのバスのアルペジオを考慮すれば、第1小節のようなパターンのようなものを使うのは妥当である。 アクセントの場所の問題については、第10小節の第1拍、第12小節のがそれを担うのは自然であり、そのパターンは次の3小節(第13−5小節)でも繰り返されている。 これは多かれ少なかれ、ヴァイオリンパートの解決となる。なぜなら、モーツァルト風の先例は、アイブラーの書法が正しく、第11小節においてソプラノとアルトをフォローしていないジュスマイヤーやバイヤーは間違っていたことを示唆しているからである。  第10小節〜 アイブラー  第10小節〜 ジュスマイヤー、バイヤー 一方、アイブラーは第13小節の第2ヴァイオリンにド音を使っている。ヴィオラは第1小節の第1ヴァイオリンとは反対の動きとなっており、和音は常に充足されている。 木管楽器に関しては、[B]の第35−42小節によく似ている。木管パートは第12,5小節において、トランペットを含んでいる。利用可能なトランペットの記譜は、減七度のバスはダブるべきではないというモーツァルトの規則とともに、こうした和音の構成を決定づける。 第16−18小節 第16小節のテノールの こうしたことは、アイブラー、ジュスマイヤー、バイヤーがこの楽章全体を満たしている、エンドレスに反復する16分音符から、歓迎すべき休息を与える。言葉がそれに適するかどうかはともかく。モーツァルトのこうしたパターンに対する注意や独創性は、研究する余地がある。 第19小節の第1拍で、合唱は第3音のない五度を構成している。標準的な声楽カデンツの最後の和音として。オーケストラはこうした五度、八度に従って、第3音を抜くことはない。なぜならモーツァルトは第3音のない五度のケースでは常に、オーケストラにはフル和音のカデンツで伴奏させているからである。K427の'Cum sancto spiritu'フーガの終わりのように。ゆえに、ヴィオラは第19小節の第1拍では、ド音となるべきなのである。ここにおいては、その前の八音符はレ音となっている。このような経過的七度の先例は、'Requiem aeternam' の第28小節においてみられる 木管楽器は、明らかにカデンツを演奏しており、バスパターンは、それらが同様に、第16−17小節でも持続されるべきことを暗示している。 第18小節の第2拍でトランペットを使うことは、ジュスマイヤーやバイヤーに従う試みとなるが、使える音符はミ音である。それは、合唱や木管楽器よりも高い音であり、より目立つ。ともかく、このカデンツには若干のリラックスの雰囲気がある。 第19−21小節 (前略) 第65小節と同様、バスは2つの八分小節分早く入るが、それは、第19小節の、ナポリの六(ファ)を経由するホ短調へのフェイクの転調を示している。2つの同様の八分音符はそれゆえ、第19小節の第2ヴァイオリンに含まれ、2つの八分音符の離れた模倣を示している。。 第20小節において、におけるスケールへのヴァイオリンのアイブラーの構成は、完全に称賛すべきものであるが、リズムを柔らかくする。特にそれは第66小節と比較できる。こうした小節には多くの交差リズムがある。 アイブラーは確かに、ヴィオラに16分音符を使わず、そして第21小節の最後の八分音符に七度をつけたことは正しく、そのために、ヴィオラは、第22小節において和音の第3音となることができた。彼は、この小節における木管楽器を省略した。なぜなら、和音動きがあまりに早く、保持するパートが不可能だったからである。 ジュスマイヤーとバイヤーのファゴットは、バスとユニゾンでありそれは一見して言いように見えるが、実は、モーツァルト風ではない。なぜなら、彼は決して、バスやファゴットによってダブられたバスラインを伴う特徴的な4声の弦楽器の”バロック的な”サウンドは、彼のMessiahへのオーケストレーションにおいても、使わなかったからである。 第22−9小節 ここは、第1−8小節とほぼ同様である。完全な移調ではないが。たとえば、モーツァルトの第1ヴァイオリンパートは、ここではオクターブの跳躍である(アイブラーもジュスマイヤーも、第22小節のモーツァルトのパートを代えることを適切と思った)。(訳注;この部分はアイブラー、ジュスマイヤーは六度下降としているが、モーツァルトの自筆譜を見ると、”何者かが”八度跳躍を消して六度に直している)  第22小節では、[B]の第78−83小節のパターンであり、第2ヴァイオリンは第1と同時に動くのがベストである。さらに第28小節の和音は、第7小節とは異なり、そのために、アイブラーのヴァイオリンのオクターブでの動きは機能しない。なぜなら、それはアルトと連続五度を形成するからである。もっともよい補筆は、第1ヴァイオリンのオクターブの跳躍をとバスを考慮し、第1,2ヴァイオリンパートを、オクターブと四度の交代とすることである(下譜)。     木管楽器パートは、第1−8小節のそれそのままである。ただし、トランペットとティンパニは第28−9のカデンツでは出てこない。なぜなら、トランペットのe”音は高すぎるからである。 第29−30小節 第1ヴァイオリンは極端に、モーツァルトの”対斜”の規則に従っているように見える。すなわち、第29小節のG♯やGナチュラルを避けるために、さらに、Gナチュラルを別のパート(第2ヴァイオリンがふさわしい)の第3拍に置くために。 こうした過程は、アイブラーもジュスマイヤーも不器用に第2ヴァイオリンのG♯‐Gナチュラル‐A♭という進行をしている。第1ヴァイオリンの音型は、第30小節において、[B]の第48−88小節において、数回にわたって生じている。 木管楽器は、第30小節で出るが、和音的に、第12,15小節に相当する(減七)が、トランペットは省略される。なぜなら、第31小節の第1拍では(調性の関係で)演奏できないからである。 一方、第29小節の公判では、木管楽器は控えられるべきである。モーツァルト対斜に関する禁則を置かないように、そして、第12、15の類似性を強調するために。 その結果は、アイブラーに近似することとなる。ジュスマイヤーは第30小節におけるシンコペーションを続けていないが。バイヤーはこうしたことはことごとくせず、第30小節に独立のトロンボーンを加えている。 第37−40小節 第16−18小節に相当する。再度、シンコペーションのパターンがやはり示されている。それは、第37小節のアルトのリズムによって確認される。しかしそれは、このたびでは第1ヴァイオリンにのみ適用され、第2ヴァイオリンやヴィオラは、16分音符を繰り返す。それゆえ、第30小節のリズムの組み合わせは、逆となる。 木管楽器は、合唱とダブる。二分音符にて、減七度のバスとのダブリングを避けているが。だい39−40小節のトランペットとティンパニは、'Requiem aeternam'の第45−6小節をモデルとしている。 第40−2小節 弦楽器は明らかにユニゾンであるべきである。トロンボーンを含めた管楽器は、アイブラーのように、不要である(ジュスマイヤーとバイヤーのファゴットは、第19−21小節でのと同様、正しくない)。 第42−4小節 アイブラーとジュスマイヤーの、ソプラノ、アルトと第2ヴァイオリン、ヴィオラとのダブル化は、弦楽器において多くの連続(反行の五度)を作り、そのために、2パートの弦楽器のみにとどめるのがベストである。 木管楽器のダブリングが正しいかどうかを決めることは、より困難である。しかし、モーツァルトのファゴットによるチェロとのダブリングの通常の演奏は、ソプラノとアルトがバセットホルンによって、そして両パートのファゴットによるテノールによってダブリングされるべきことを示唆している。木管楽器が合唱リズムに従うか、よりスムーズな版を持つかは、演奏上はほとんど違いはない。 第44−9小節 第2ヴァイオリンにも、4小節前の第1ヴァイオリンのパートを与えるバイヤーの考えは、一見すると、巧妙なやり方に見える。しかし、ヴァイオリンパートの間に多くの四度やユニゾンを作ることになる。それゆえ、アイブラーにしたがって、従前通り、ヴァイオリンをユニゾンとしておくべきであろう。  第50−2小節 ここの小節は、その前の10小節と次の13小節のフルtuttiのブリッジとなる。第1ヴァイオリンは、第51小節において、ソプラノとダブり、モーツァルトが合唱と弦を正確にダブらせることを意図していたことは明らかである。そのために、第50小節でそれを準備しておかなければならない。これは、順に行けば、第50小節のヴァイオリン間がオクターブとなるべきことを示唆している。第52−9においてもまた、オクターブが続くことが適当である。 一方、木管楽器は、バイヤーのように、正確に合唱とダブル化はされるべきではない。なぜなら、c♯'''とd'''は、むしろ18世紀のバセットホルンにおいては、苦しい音だからである。こうした音は、モーツァルトによって避けられている。アイブラーの木管楽器の構成は、ジュスマイヤーよりはよい。それは第51〜52小節の、第2バセットホルンと第2ファゴット間の連続五度八度が避けられているからである。 第52−6小節 第5−6小節、26−7小節のように、第1ヴァイオリンの16分音符のアルペジオは、第2ヴァイオリンによってオクターブダブリングを暗示している。そして、トランペットとティンパニ上には付点リズムを。ヴィオラのパートは第7、28小節から取られ、ここでは、ダブルストップにて、減の和音を完全にし、最大の音響を成し遂げている。 トニックとドミナントの交代するパッセージにおけるモーツァルトの管楽器やティンパニの標準的な構成は、ユニゾンのトランペットをドミナントで響かせることである。その際、木管楽器のペアは、オクターブでダブった三度を演奏する。たとえば、[E]の第28−31小節(下譜)。  アイブラー、バイヤーや、Hessはいずれも、この点を見逃しているように見える。 第56−64小節 ヴァイオリンはさらに、アイブラーのように、オクターブであり続けるべきである。第60、64小節は例外である。ヴィオラはバスとともにオクターブであり、バイヤーのようにトレモロの16分音符よりは、アイブラー、ジュスマイヤーのような八分音符としている。第63小節の後半は、ヴァイオリンを高く保つことが望ましい。第64小節でのちょっとした肩透かしを避けるために。 音量は、木管楽器によって試みられ、合唱リズムがわかりやすいようにダブル化されているそのために保持されることが良い。できれば高く、オクターブで。 第65−8小節 第19−21小節に相当。4パートの弦楽器構成が必要である。モーツァルトにとっては、フルオーケストラより少ないオーケストラで楽章を終えることは稀である。ダブリングのためのトロンボーンは除いて。そこで、管楽器もティンパニも最後のカデンツには参加すべきである。しかし、前と異なり、あるいは第19−21小節とのバランスも崩れる。木管楽器のペアはオクターブを組むべきである。第52小節以来、このようにして終止すべきである。 |