| R.Maunder Mozart's

Requiem5 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | R.Maunder Mozart's Requiem4へ戻る |

| R.Maunder Mozart's Requiem6へ進む |

| 13 The ‘Tuba

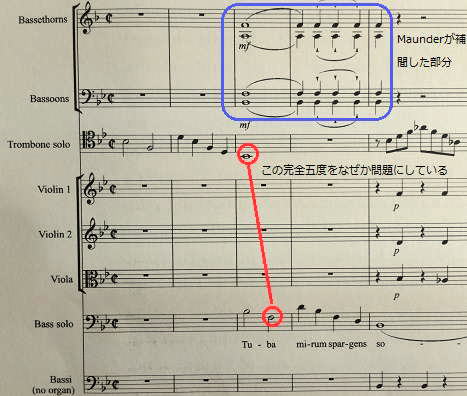

mirum' (前略) 「Tuba mirum」の自筆譜の最初で、モーツァルトは8段のスコアを使い、そのうちの6段は、弦、ソロヴォイス、トロンボーンのために使われている。スコアは、第51小節のカルテットの入りのために、10段スコアに拡張される。バセット・ホルンのクラリネットへの交換の問題はないので、2段の未使用分の譜表は、バセット・ホルンとファゴットのためのみに使用でき、トランペットとティンパ二はそれゆえ省略されている。 最も低い譜表は単に'Bassi'と表記され、通常の 'オルガン'なしで、どこにも記載はない。モーツァルトは、オルガンのコンティニュオを、この楽章全体で考えていなかったのである。 第1−4小節 最初の2小節は、明らかに無伴奏で残されるべきだが、第3小節の後半のバス(ファ)とトロンボーン(シ♭)の間の五度は、第3−4小節と同じ結末であるべきことを示している。モーツァルトは、器楽バスのパートに休符を書いており(器楽バスはその役割を果たさないので)、ここは何らかの木管楽器によって補間されるべきである。しかし、バセットホルンとファゴットの保持和音よりもザラストロのような振る舞いにより適する伴奏は何か? この伴奏は、第10‐18小節に用意されているものをできるだけ早く、導入するべきである。。  第1−4小節 第1−4小節。最初の2小節は、明らかに無伴奏で残されるべきだが、第3小節の後半のバス(ファ)とトロンボーン(シ♭)の間の五度は、第3−4小節と同じ結末であるべきことを示している。モーツァルトは、器楽バスのパートに休符を書いており(器楽バスはその役割を果たさないので)、ここは何らかの木管楽器によって補間されるべきである。しかし、バセットホルンとファゴットの保持和音よりもザラストロのような振る舞いにより適する伴奏は何か? この伴奏は、第10‐18小節に用意されているものをできるだけ早く、導入するべきである。 第5−7小節。疑いなく、上弦部は、第2,4拍を演奏する。[A] ソースは、ヴィオラがヴァイオリンと同一であることを示しており、バス音とはダブる必要はないことを示している。ジュスマイヤーは、第6小節の最後の拍で、ラナチュラル音を避けるようにしている。なぜなら、モーツァルトはこれらの小節において音調を曖昧にしており、第9小節までラナチュラル音を書いていないからである。(中略)一方ジュスマイヤーは、第5小節の第2拍でのラ♭音の先取りを誤っており、第1ヴァイオリンをトロンボーンの上に置くべきではなかった。 第6小節でのソ音とソ♭の”対斜”や、モーツァルトの通常のやり方に従って、2番目の八分音符のいずれのバージョンの音(との衝突を)も回避するための引き続く要求のために、第6小節において木管楽器の持続を続けることは不可能であり、それゆえ、それらは第5小節の第1拍で終わらなければならない 第8−10小節。弦楽器は、第5−6のように続くべきであるが、トロンボーンのappoggiatura(第6小節の最後の拍と比べよ)の最後の八分音符のシ♭とクラッシュしないように第10小節の最後の拍の(ヴィオラの)ラ音を避けねばならない。第9小節バスのエントリーに木管楽器が戻ってくるのが適当である。 第11−13小節。器楽バスのリズムは変化し、声楽に続くべきである。上弦部がバスに従うのがベストである(ジュスマイヤーのように)。アイブラーのように、トロンボーンのやり方に倣って第2,3拍と続けるよりも。第1ヴァイオリンの新しいパートは、ジュスマイヤーのそれよりも、少し上にしている。第14小節の"omnes"の言葉に上の音符が到達するように。 和声がそれぞれの小節の中間で変化することが、トロンボーンパートから明らかである。ここにはザラストロのような木管楽器が伴奏に入ることは明白である。和声がそれぞれの小節で変化することが、トロンボーンパートから明らかである。ここにはザラストロのような木管楽器が伴奏に入ることは明白である。 この新しい版は、ほぼジュスマイヤーに近いが、木管楽器を加えてある。第11小節の第3拍のバスの変更を記したアイブラーの失敗やバイヤーの模倣的弦パートは、むしろ、強制的に見える。 第14−15小節。 'omnes' は、第14小節の第1拍のフル和音を示す。第45、51、57小節と異なり、第2,4拍ではそうしたフル和音はない。新しい弦楽器の構成は、アイブラーの、第2ヴァイオリンと第2ヴィオラの間の連続五度やジュスマイヤーのヴィオラの七度の跳躍や、バイヤーの第2ヴァイオリンとヴィオラの交差を避けている。アイブラーは確かに、'Requiem aeternam' の第14小節との類似性によって、第15小節の第1拍にフルの属七和音を置くことにおいては正しかった。 未 第15−17小節。言葉はできる限りのフルセットを求めている。そして、和音は、モーツァルトの好みの p144 なぜなら、モーツァルト自身は、第16小節の器楽バスパートに休符を入れており、補充は(それはまったく妥当なことであり)、木管楽器にてなされなければならないからである(Hessやバイヤーの上弦部は、この瞬間のこのもっとも荘厳さを証明するには、あまりにか弱い。―そして、和音的にも不完全である。(中略) しかし、モーツァルトの8段の譜表スコアには、こうしたパートのための余地はない(分離されたparticellaの必要もない)。したがって、モーツァルトはこうした木管楽器の使い方を意図していなかったように見える。いずれにせよ、アルトトロンボーンがソロテノールトロンボーンとどう関係して位置づけされるのかを見ることは、困難である。。ザラストロは、同様のカデンツにおいて、トロンボーンの補助は受けていない。 ゆえに、少なくとも第16−7小節において、第17小節の第2,4拍同様、上弦部とともに、正しい構成は、4パートの木管楽器なのであり、そのために、"thronumのフルサウンドを達成することができる。しかし、どのようにパートはアレンジされるべきであり、何が正しい和音なのか?(中略) p145 第16小節の第2番目の八分音符のトロンボーンのミ音は、明らかに、必要な音ではない。同じことは、6番目の八分音符にもおそらく言える(第54小節の第1ヴァイオリンと比較せよ)。替わりとしては、ミ音上の6/4/3♭としての6番目の八分音符の和声付けであろう。 和音が決まれば、残りすべてのパーツが埋められ、その第1拍上の四度を維持するために、第17小節における必要性を考慮すれば 第4拍のトロンボーンの不協和音を準備することになる。ために、しかし、その解決の先取りやダブリングを避けるために、第1拍上の四度を維持するために、第17小節における必要性を考慮しながら、 ハーモニーを解決したままで残っているのは、第4拍でのトロンボーンの不協和音に備えるために、、第1拍で第4拍を維持するための第17小節の必要性を考慮して、パートを埋めることだけでなく、 その解像度を2倍にする。 トロンボーンの不要なミ音同様、同じオクターブ内で、第16小節第3拍のファ音は避けるのがのぞましい。 第18−22小節。弦楽器の繰り返す八分音符は、第18−19小節全体では適当と思われるが、その後の小節にも機械的に続けさせることは安易すぎると思われる(ブルーメp153)。モーツァルトの記譜法は、第20小節においては、第35、38小節とは異なり、appoggiaturasはすべて四分音符となっている。それゆえ、第3拍では、属九和音となっている。4パート内では、七度よりも五度を省略した方がよい。なぜなら、減七のバスのダブリングはしないというモーツァルトの規則は、最初の2拍での上部パートで、(バスの)ソ音を使うことを禁止しているからである。(訳注;と言いつつなぜかMaunderは、第2ヴァイオリンで、ソ音を使っている。 第19小節の半ばで、持続的なファゴットが求められる。テノールパートとのギャップを埋めるために。そして、第20小節の第1、3拍の和音を埋めるために。特に、短九度を強調して。それは、歌詞に合った”暗い”色彩を与えている。バイヤーは同様のことを試みているが、しかし、ファゴットをより早く用い、より長く続け、そして、9度からは外している。 第21-2小節:(略) 第23小節 アイブラー、ジュスマイヤー、バイヤーは、単に、(上弦楽を)バスのarpeggioとダブらせているだけであるが、ソロパートの二分休符とフォルテマークは、 bar67 of ‘Der Holle Rache kocht in meinem Herzen' or bar 27 of ‘Zu Hilfe! zu Hilfe!' , both in K 620を思い起こさせる。(後略) 第29-33小節:バスのリズムの変化は、伴奏のテクスチャーに、変化の機会を与えるが、アイブラー、ジュスマイヤー、バイヤーによる標準的な”オフビートパターン”は、誤りである(第34小節以降とは対照的に)。なぜなら、モーツァルトはそれをより静的なバスとともに使っているからである。(中略) p147 繰り返される八分音符は、すぐにこのスピードでは退屈になり、レガートする八分音符は、適合が非常に難しい。そのために、”シンコペーションの四分音符”のパターンが一番良い。少なくとも、ヴァイオリンには。(同じくシンコペーションである)第21−3小節とはよく合うが、第34小節から使われるリズムは、より持続的なバージョンである。'Requiem aeternam'の第19−20小節と比較して。 引用されたソースの大部分は、同様に持続的な木管楽器パートを持っている。それゆえに、バセットホルンなしでファゴットを続けるのが合理的であるが、ここではヴィオラ(の持続音)を加えている。 第33小節のバスに向かって、ファゴットとヴィオラは一緒になることにより、テキスチャーは、便宜的に刈り込まれる。そこでは、持続音の持続が困難である。第33小節の最初の半分を、ジュスマイヤーやバイヤーがしたように、和音なしで残すことは、あまり特徴的ではない。アイブラーは確かに、正しく和音付けしたが、ここのところは、モーツァルトの標準的なヴィオラパートの 第34-5小節(アルトの入り):”オフビートの八分音符”の伴奏パターンは、バスが静的であるならば、正しい。例としては、[C]の第72−5章において、挙げられる。このモデルはまた、アイブラー、ジュスマイヤー、バイヤーがしたように、第1ヴァイオリンがソリストの上にあるようにはなっていない。 第36小節:ラ♭音は、第37小節のハ短調の調性のために用意されたものであるが、アイブラーの短九度は、、ジュスマイヤーどおりだが、かなりうるさい。ヴィオラは、チェロとユニゾンであるべきで、ヴァイオリンは低い音であり続けるべきである。ジュスマイヤーのrfは、彼独自のもので、モーツァルトとは無関係である。 第37-9小節〜略 第51−3小節:モーツァルトは明らかに、弦楽器と声楽を、第51小節で交代で使おうとしていた。そして、アイブラー、ジュスマイヤーも同様だが、弦楽器は、連続や誤った記譜を避けるために、声部と完全に同じであらねばならない。 Bars 40 ー1of ‘Bei Mannern , welche Liebe fuhlen ' in K 620は、木管楽器が、弦楽器ではなく、声楽と一緒であるべきであることを、強く示唆している。第52,53小節において、Hessは、第2ヴァイオリンとヴィオラの付加の示唆を正しており、そのために、第1ヴァイオリンは、和音なしで残っている。 Bar15-16 of the Andante of the String Quintet in E flat major K 614 は、Hessの提案が正しいことを確信させる。 第54−6小節:第54小節でのアイブラーの和音は、ジュスマイヤーやバイヤーも踏襲しているが、間違いである。なぜなら、第1ヴァイオリンの一番上のシ♭音は、ハ短調の和音に対しては、無意味だからである。おそらくアイブラーは、Priests March in K 620 の第26章の採用を試みたのであろうが、この矛盾や4番目の八分音符上の増五度(第1ヴァイオリンのシ♭と対斜となる)を考慮していない。この第54小節の唯一の和音は、普通の5/3和音であり、第4拍上において (Maunder版における)第2ヴァイオリンとヴィオラにおけるレガートな八分音符は、同版の第61小節や、第24ー6小節と同様であり、ともにフルの木管楽器のサポートを受けている。そのまま第55小節のモーツァルトの標準的な 第57-62小節:モーツァルトはオーケストラにヴィオラの(ダブルストップの)コードを通常は書かないので、第57小節の第1拍のアイブラーの構成(ジュスマイヤーによって筆写された)は誤りである。バイヤーの構成はより良いが、彼は、第ヴァイオリンとヴィオラをありつぎにはしていない。そして、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンの和音のトップに七度をダブらせている。 ヴィオラのためには、(私がしたように)ド音が一番ふさわしい。なぜならそれは、次の小節において必要とされる持続パートを導くからである。 第58小節でのヴァイオリンのためのオクターブは明らかに正しい。そして、第60小節の第1拍まで、持続するヴィオラパートへと続いている。第59小節の最後の拍での第2ヴァイオリンとテノールの間のクラッシュを避けながら、第60小節の第1拍まで、そこでは、弦楽器は、モーツァルトの標準的なカデンツへの構成へ切り替わる。第33小節のように。 木管楽器は、第57小節で、バランスを取りながら、声楽と一緒になるべきである。。第51小節のように。第59小節のソプラノのソ音は、第1バセットホルンには高すぎるために、第60小節までは、正確に声楽とダブることはできない。それらは明らかに最後の2小節においても演じ続けねばならないが、ジュスマイヤー版のように、 14 The ‘Rex tremendae' 第1−2小節: 第1小節の第2拍のジュスマイヤーのフルコードは、第3小節の合唱の入りからそのインパクトを奪ってしまうので、取り除くべきである。K621の 'Che del ciel,che degli Dei'と比較してみたい。そこでは、合唱は、第12小節の第2拍で同時に入ってくる。第1小節でそれに相当する場所は、弱拍ではあるが。 第2拍は、トロンボーンが望まれる'Requiem aeternam'の第7小節同様であり、ジュスマイヤーやバイヤーの休符を伴う八分音符よりも、フルの四分音符で演奏するべきである。 第2小節の第2拍のトロンボーンの完全な和音を案出することは困難なので、そして、歌詞は可能な限りのフルサウンドなので、木管楽器は同様に、加えられるべきである。しかしながら、トランペットとティンパニは省略されるべきである。なぜならそれらは、第3小節の第1拍で支配的な役割を果たすだけだったからである。 第3−5小節:弦楽器は、前のように続いていくが、第5小節で、二手に分けられる。第5小節の最後の32分音符上のアイブラーの書いたパートへの少しの代替は、第6小節第1拍のフルコードである。木管楽器は合唱を支持し、最大音量を保つために、それらを正確にダブっている。 第6小節: モーツァルトが器楽のバスパートに休符を書いていたので、モーツァルトは明らかに、この小節を、管楽器(とティンパニ)のみで伴奏するつもりだったろう。トランペットとティンパニは支配的であり、ファゴットはバスパートを演奏し、バランスのとれた和音のために、バセットホルンは、 'Dies irae'の第53−6小節のようなトニックとドミナントが交代するために、モーツァルトの標準的パートであるべきである(ジュスマイヤーの第1バセットホルンと第1トランペットのユニゾンh、ほとんどポイントにならない)。(後略) 第7−10小節: Hessとバイヤーは、それらが”さまざまな偶然の不協和音”や”あいまいなアウトライン”を産出するあいまいなグラウンドにおいて、アイブラーのAusterzungenには反対している。 しかし、”偶然の不協和音”は、’Recordare'の第128小節やK621の bar 102 of ‘Parto , parto' よりもさらに悪いようには見えない。確かにモーツァルトはK522 の三度の連続をやんわりとからかっているが、しかし、道徳的なことは、必ずしも望ましくないことではない。なぜなら、モーツァルトは、'Requiem aeternam'の第26−31小節や‘ DomineJesu' の第67−70小節(の弦楽器)で、彼自身そうしたことを書いているからであるし、しかし、むしろそれらは、やりすぎは禁物であり、妥当性がない。 第7−10小節でのAusterzungenへの真の反対は、第1ヴァイオリンとバスが、それぞれの小節の第1,3拍でどうあっても三度になるために、それらが第1ヴァイオリンとヴィオラ、第2ヴァイオリンとバスの間で自動的に、連続八度を作ってしまう点にある(下譜)。だがこうした反対は、第12−15小節では適用されないことに注意すべきである。そこでは、各パートは異なってアレンジされている。  第9小節〜 そのために、第2ヴァイオリンとヴィオラはここではどのようになればよいか? そこにはすでに、3つの同時の厳格なカノン(ソプラノとアルト、テノールとバス、第1ヴァイオリンと器楽バス)があり、自由な”補充的な”パートは問題外である。別のカノンを案出することは非常に困難である。まあ、第2ヴァイオリンとヴィオラの間を取り出しただけでも、対位法のテキスチャーは、すでに十分厚いのである。 それゆえ、第2ヴァイオリンは第1ヴァイオリンとユニゾンとし、ヴィオラをバストオクターブとする他は、やりようがないであろう。例外は第10小節の最後で、ここは第11小節の第1拍のフルコードのための準備である。結果として、2パートの”対位法的”弦楽器のテキスチャーは、'Requiem aeternam'の  の音型の第8−14小節、あるいは、K427の大ミサ曲の'Gratias'と同様になる。 の音型の第8−14小節、あるいは、K427の大ミサ曲の'Gratias'と同様になる。こうした対位法の複合体にたいして、木管楽器は、可能な限り、シンプルであらねばならず、ハーモニーを完全に保つための長い持続音とするのみである。そして、テキスチャーを互いに結びつける。K427の大ミサ曲の'Gratias'の最初のように。 は 第11小節:第6小節のように、管楽器のみとすべきである。トランペットはここでは使わず、第1バセットホルンはこれまでよりも高く演奏され、ソプラノとユニゾンとなる。'Dies irae'の第7小節のように。 第12−15小節:第7−10小節に相当するが、弦楽器は同一ではない。なぜならバスのオクターブの下降跳躍は、第13.14.15小節において、2番目の八分音符上で、ソプラノとbareな五度を形成するからである。さらに、第15小節上の第1拍での九度和音は新しい。 bareな五度は、八分音符ひとつ分のズレにより第1ヴァイオリンとオクターブのカノンとなる第2ヴァイオリンによって埋められることができる。そして、ハーモニーはさらに、バスと完全な”カノン”を形成するヴィオラパートによって完全になる。部分的には、五度で、部分的にはユニゾンで、やはり八分音符ひとつ分のズレがある。 全体的な効果は、アイブラーのAusterzungenと異なることはないが、しかし、よりスムーズな音となり、特にそれぞれの小節の4番目の八分音符でそれは顕著である。 以上見たように、三度や六度の連続鎖h、それ自身は反対されるべきことではない。そして、付点16分音符のリズムとの組み合わせは、 'Requiem aeternam'の第26−31小節と同様の効果を生じる。 木管楽器もまた、第7−10小節とは、若干の変更をしなけれbならない。第15小節の第1拍において、第1バセットホルンは、ソプラノとユニゾンとなり、この音はソプラノのオクターブの跳躍によってもっともよくアプローチされている。 この跳躍をするために、第1バセットホルンは、それぞれの小節の第2,4拍において、多かれ少なかれ、ソプラノとユニゾンで動かなければならない。どうあっても、木管楽器は第7−10小節のように保持されるのである。 第15−17小節: モーツァルトの第1ヴァイオリンは、合唱が、弦楽器ではなく、管楽器によって伴奏されねばならないことを示している。第6,11小節でのように。正しい構成は、K427のGloriaの第20−1小節のそれに見出される。そこでは管楽器(とティンパニ)は、合唱とバスとともに、上弦楽部によって満たされたオフビートを残している。 ジュスマイヤーの妥協は、効果を弱めている。なぜならそれは、第16小節の2番目、6番目の八分音符上の付点リズムを強調し過ぎているからである。木管楽器の在り方は、ここでは、トランペットの標準的なドミナント(ラ音;'Dies irae'の第52−6小節のように)によって決定されている。そして、ソプラノの上を奏でる必要はない。なお、このソプラノは、メインのレクイエムテーマを再度、引用している('Dies irae'の第4−6小節のように)。 上弦部は、ユニゾンまたはオクターブで動くが、第17小節においては明らかにそうでなければならず、それは、第1−5小節と同様である。 第18−17小節:ジュスマイヤーのコーラスへの管楽器のダブリングは、明らかに、バイヤーからは好まれていないが、K620の五重唱 ‘Hm! hm! hm!' の第241−5小節と、その効果において、非常に似ている。それゆえ、これは完全に受け入れるべきである。 しかし、アイブラーの弦楽器パート(ジュスマイヤーやバイヤーへ引き継がれた)は、全く正しくない。なぜなら、ハーモニーが、それぞれの小節の4番目の八分音符において誤っているからである。合唱パートから、6番目の八分音符になって初めてハーモニーが変化することが明らかである。アイブラー版の訂正のもっとも簡単な方法は、彼の4,5番目の八分音符を単純に省略することである。そして代わりに、バスと第2ヴァイオリンとヴィオラを一緒にもってくることである。 第20-2小節:Blumeは、この部分はア・カペラで演奏されるべき、と主張している。そして彼は、モーツァルトの自筆譜における第1ヴァイオリンにおいては、休符の記号が見られる、と主張している。しかし、もしもモーツァルトがここでア・カペラ合唱を求めているのであれば、チェロバスのためのリピートされた八分音符を書くことはなかったであろう。 K317の第27小節にあるように、モーツァルトは、そうした意図があったならばならば、完全にア・カペラで書いていただろう。イントロイトでの第46−7小節のように、彼が単純な弦楽器の伴奏を求めていたことは確かである。なお、アイブラーの加えた第21小節第4拍の7度和音は排除されるべきである。 Beyerは第22小節において、「(実際にはない)その最初の四分音符(終止和音)は、疑いなく、合唱のように、三度を持つ和音ではないままに残されるべきである。」としている。そして、弦楽器は、この小節の2番目の八分音符は三度のない完全五度であるべき、としている(訳注;ここはそうなっていないが・・・)。 しかし、モーツァルトの教会音楽のそれぞれの作品は、逆に、彼の通常のpracticeでは、オーケストラにおいては完全な和声を埋めるような標準的なカデンツを伴うことを示している。たとえば、K427 のCum Sancto spirituのフーガの最後のように(下譜)。  さまざまなケースで、三度を伴わない五度の合唱(の終止)は、第22小節の最初の八分音符が第1ヴァイオリンにおいてサイレントであるために、その効果を作る時間を与える。第21小節の終わりに7度を加えないでも、完全な和声を供給することは容易である。 'Dies irae' トランペットとティンパニは 'Requiem aeternam' |