| R.Maunder Mozart's

Requiem1 |

| 音楽エッセイのページへ戻る |

| R.Maunder Mozart's

Requiem2へ進む |

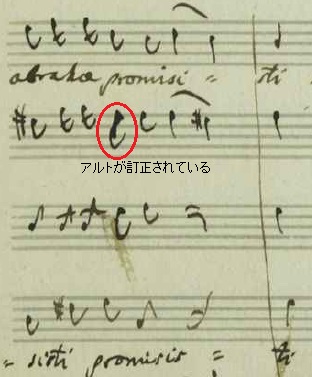

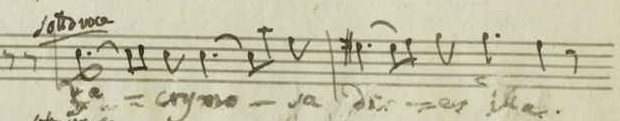

| Introduction (前略) 近代において、Alfred Einsteinは、ジュスマイヤーの受け入れた数少ない一人である。 ジュスマイヤーによる彼自身の補筆の説明が真であると受け入れられれば、レクイエムにおいて、どの部分が真正で、どこがそうでないか、という論争は無用なことである。ジュスマイヤーの正直さにはほとんど疑いがない。彼は、コンスタンツェに大きな奉仕をした。もし彼がもっとも価値の少ない性質として自身の貢献を示すことができたのであれば。 しばしば言われる、作曲家としての彼の絶対的劣性の主張は、Lacrimos a, the Benedictus, and the Agnus Deiのすべてがモーツァルト自身のオリジナルからであるという結論から導かれるが、これまでのところ以上に、ジュスマイヤーの教会音楽のより正確な調査がなされるべきである。 逆の意見では、ジュスマイヤーは、残りの楽章への彼自身の重要な貢献をするための十分な才能がなかったというものであるが、それは、古くから言われている。無名のレヴュワーは、「ジュスマイヤー氏のこれまでの知られた作品は、彼がレクイエムという偉大な作品の本質部分を担ったという主張への厳しい批判をむしろ正当化している」と考えた。 ‘Sanctus',‘ Benedictus' ,‘ Angus Dei' and ‘Dona eis requiem'は、モーツァルトによって書かれたという証明を担っている。私は一度もそれらがその他の作曲家によって作られたなどと信じたことはなかった。モーツァルトのレクイエムの様式に少しも似通っていない特に、ジュスマイヤーのようなあいまいな作曲家などは。 よりあとになって、Friedrich Blumeは、彼がEinsteinを、ジュスマイヤー自身の声明によって”すぐだまされてしまう”と呼んだことを攻撃している。Novelloも、同様のことを言っている。「少なくとも、Lacrimosa , the Benedictus , and the Agnusは、モーツァルト並みの職人の手によるものである。それがモーツァルト自身でなかったのなら、誰がそれを書いたのか?」 事実、Blumeは、付加的楽章がジュスマイヤー単独の作品であることを疑った人にそれを立証する責任はない、と信じているが、それに反対して以下のように言っている。 欠失している部分の補筆者がジュスマイヤーであると長く反証なく考えられてきたことにより、その仮定(付加的楽章がジュスマイヤー単独の作品である)は今や、作品で彼の能力を示すことによって彼の才能に関する疑問が解決されない限り、最後の部分の独立した作曲がジュスマイヤーに帰することができないという仮定よりも正当化されなくなっている。少なくとも彼の師(モーツァルト)の様式を忠実に模倣するようなジュスマイヤーによる教会作品が前面に持ち出されないかぎり、レクイエムのあとの楽章を、モーツァルト自身の弟子とも言えないような人に帰することは無責任であろう。 Einsteinと Blumeの立場の二人の学者たちに、基本的な合意がないのであれば、そして両者ともに正しくないのであれば、真実は何なのだろうか? ジュスマイヤーによるレクイエムの補筆は、モーツァルトの意図に忠実であり、真にモーツァルト的であることで、畏敬の念をもって取り扱われるべきなのだろうか? あるいは、ジュスマイヤーの版は何ら特殊な立場ではないのか? 彼の貢献は十分なのか、あるいは、彼の補筆部分は取り除け、モーツァルトの不完全な自筆譜をベストのものとして取り扱うべきなのか? Blumeの場合、比較様式やレクイエムの付加的楽章への質としてのジュスマイヤーの教会音楽が存在しないことを前提としている。なぜなら、そうでなければ、作品はジュスマイヤーの手によっており、ジュスマイヤーによって彼自身の作品であるとされているという彼の主張は、モーツァルトに帰せられるからである。もしも他のやり方で、すべてのロジックに反対がなければ。 ジュスマイヤーではなくモーツァルトがこうした楽章の作曲者であるという提案が示される前に、それらしい(prima facie)ある種の証明がなければならない。ジュスマイヤーがレクイエムの補筆をしていた頃と正確に同じ頃の、ジュスマイヤーによるラテン語の教会作品が存在することが、Blumeの議論への反駁となる。 それは、モーツァルトと同様、Stoll in Badenのために書かれた、1792年7月9日付けの作品、Ave verum corpusであった。ジュスマイヤーの設定は、第三章にて詳細に論じられている。ここでは、それが、テクニカルな専門性を欠いた、モーツァルトの皮相な模倣に対するある種の才能の同時的組み合わせを示すことで十分であろう。 付加的な楽章を客観的に評価することは一般的に困難である。それは、もしも偏見を注意深くまぬかれなければ、モーツァルトの名前につながる伝統と近親性が、通常の批判的な能力への疑念をもたらすからである。 ジュスマイヤーの身分についてまずは本質的に明らかにしなければならない。彼のモーツァルトとの関係は何か? モーツァルトははたして、ジュスマイヤーを音楽家として認めていたのか? モーツァルトは彼にレクイエムを完成させてほしかったのだろうか、彼と作品について論じたのか、そしてかれにその完成のための何らかの示唆を与えたのか? これらは事後に生じた伝説に過ぎないのか? 3 Mozart's Counterpoint 「疑わしい」楽章の部分がSussmayrによって書かれたということを見つけるために内部の証拠を使用しようとすることは、「様式分析」として知られているが、通常はあまりにも主観的であり、そしてあまりにも簡単であるため、細心の注意を払って進める必要がある。 ゆえに、最も厳格な客観的試験のみを使用することが不可欠であり、対位法がモーツァルトの話法で、楽理的に正しいかどうかをチェックする必要がある。 ‘Rex tremendae' と ‘Amen'のスケッチが示すように、モーツァルトの4声の声楽音楽の予備的な版の最も断片的な部分は、通常、全部4声で書かれていることに留意すべきである。 さらに、モーツァルトでさえ時折修正しているにもかかわらず、彼の現存するスケッチの資料から、彼の最初のバージョンが楽理的に問題があることを示唆する証拠はない。したがって、パッセージに楽理上の間違いが含まれていれば、モーツァルトのスケッチから始まったのではないことは、ほぼ確実である。 モーツァルトが「正しい」とみなしたものは、Thomas Attwoodのノートから非常に好都合に確立することができる。モーツァルトは、Fuxの有名なGradus ad Parnassumの概則についての彼の解釈したレッスンの過程で、Attwoodに対位法を教えた。 Fuxの概則の最も基本的なものは次のように要約できる。 ① 2声部は、オクターブまたは五度からその他のオクターブあるいは五度へとそれぞれ進行してはいけない(平行八度、五度の禁止) ② 2声部は同じような進行によってオクターブあるいは五度となってはいけない(この概則の違反は、隠伏八度、隠伏五度となる) 明らかに、①は②の特殊ケースであるといえる(反行による連続を除いて)。しかし、両者を別々に扱うのは有益ではない。なぜなら、Fuxは、ルール1が絶対禁止であるのに対し、ルール2は幾分緩いからである。それは厳密に2声に適用されるが、3声以上のパートは、時折、避けられない例外が出てくる。たとえば、カデンツにおいては、2声以上が最後の和音でトニックとなったところでは、明らかに、隠伏八度はさけられない。 無論、18世紀の作曲家は、連続五度や八度が厳禁であることは知っていた。そして、偽のモーツァルトの作品は、このようなミステイクに満ち満ちていることは、十分あり得ることである。しかし、作曲家が個人的な意見において異なっていたのは、様々な標準的な工夫で連続を保つ(または作成)ことができる程度にあった。 たとえば、Fuxは、連続八度は、九度を形成する上声部の繋留によっては、形成されない、とした(Ex. 3.1)。しかし、ひとつの声部が少なくとも四度(三度は3声以上のパートがある場合には許容される)のスキップで動く場合には、弱拍でも、連続八度、五度は形成される、とした(Ex. 3.2)。  Attwoodの場合は、Fuxよりもかなり厳格である。彼は、隠伏八度、隠伏五度が2声では許容されないことには同意をしたが、より多くのパートがある場合には、必要ならばときには許される、とした。しかし彼の意見では、連続は動いているパートでは形成されず、こうした動くパートは連続を形成する。 彼の書では、次の小節の最初に八度となる小節の複数のパートにおける八度は、連続八度となる、と主張している。これは、五度でも同様である。これは、2パート以上においても同様である。その書p123において、モーツァルトは、以下のような規則違反に対し、以下のように2回、Attwoodを正している。  無論、モーツァルトのこの厳格な概則において、文字通り、”小節”の世界で区切ることは、不合理である。なぜなら、1小節以内で和音の変更があることもあるからである。モーツァルトの概則のもっとも鋭敏な解釈は、連続は、2パートが、和音の次の変化で、八度あるいは五度それぞれによって従われた八度、五度を持つ時に起こるということである。 これを説明するのが、Ex. 3.4.である。最初、モーツァルトの概則は、アルトとバスが連続八度である、としている。アルトは、第4拍において、三度動いているにもかかわらず。しかし、このアルトの動きは、  Ex3.4 Tuba mirum 第60-1小節 別のよい例は、 これはおそらく、偶発的な‘appoggiatura 演奏においては、これは、段階的下降による四度の解決がtransferされ(Ex 3.4のように)、あるいはなんらかの方法で装飾されることを意味している。たとえば、Ex 3.5のように、ソプラノのレ音は、テノールに移され、再度戻ってくる。2小節では解決しない。しかしアクセントのある  無論、モーツァルトが自身の音楽でこの概則に従っているかどうかをチェックする必要はあり、それを学徒のための単なるガイドとみなすことはなかった。遠慮のない連続への彼の恐れは、それが反行進行であってさえ、‘Domine Jesu’の第74小節におけるレクイエムの自筆譜に見られる非常にまれな例によって示されている。そこでは、アルトとバスの間の反行にいおる連続五度を避けるために、彼は、Ex. 3.7 をEx. 3.8へと訂正した。  自筆譜  ‘Domine Jesu’の第74小節 連続が決して動いているパートによって救済されないというモーツァルトの厳密な概則のもっとも興味深いやり方は、ことである。モーツァルトの厳しい概則をチェックするもっとも説得力のある方法は、レクイエム自体のボーカルパートの対位法を調べることである。 4つの選択された楽章(「Requiem aeternam」、「Kyie」、「Dies irae」、「Rex tremendae」)での究極的探索は、モーツァルトが本当に彼の概則に固執していることを決定的に示している。 「Requiem aeternam」の第27-8小節のアルトとテノールの間、Kyrieの第30-1小節のソプラノとテノールの間、「Dies irae」の第5-6小節のソプラノとテノールの間等には、4つの唯一の禁則がある。 すべての4つのケースでは、2つの八度または五度の間に2つの音符(または1つの音符と残りの音符)がある。 いずれの場合も、2つの外側のパートの間では、連続が起こらない。  モーツァルトは、オペラにおけるアリアでは、しばしば、”連続”の禁則を犯している。しかし、より厳密な”教会”音楽では、注意深く避けられている。アリアにおいては、トニックの前にドミナントがあることは、ソリストのための主たるカデンツにおいては、一般的である。そのために、バスとは連続八度が存在する(訳注;反行を意味する)。 これは、 ”魔笛”のEx. 3.9 からわかる。このカデンツの形式は、教会音楽においては適当である厳密な概則からははずれたものであるが、明らかに、モーツァルトでは認められたものである。  Attwoodの作品からの結論は、モーツァルトは、Fuxと、隠伏八度、隠伏五度が望ましくないことには同意をしたが、しばしばそれは避けがたいことであり、レクイエムの最初の3つの楽章によっては、かなり存在する、ということである。カデンツにおけるこの概則の禁止の排除、そこには、‘Requiem ae ternam'における隠伏八度、隠伏五度の6例がある。それらのうちの2つ(soprano and alto , bar 12; tenor and bass , bar 11 下譜上)は、単なる装飾の結果として起こっている。そしてひとつ(soprano and tenor, bar 39)は、単純に起こる。なぜなら、パートは同じ和音の異なった位置を動くからである(下譜下)。   残りの3つの例examples (alto and tenor,bar 47; tenor and bass ,bars 12 and 31)は、さまざまな理由で避けがたいものである。いずれの場合にも、これらの6つの例はどれもが、外側同士の2つのパートは含んでいない。 Kyrieにおいても、同様なことが示される。第13小節のソプラノとバスの間の禁則のみである。しかしこの隠伏五度は、単に装飾の結果生じたものである ‘Dies irae'においては、隠伏八度、隠伏五度は非常にまれであるが、それはおそらく、カデンツを除くホモフォニー的動きで、容易に避けられるからであろう。第12-13小節のソプラノとバスの間に、隠伏八度がある。そして、実際、その他の2箇所の概則の禁則がある。(soprano and tenor, bar 6;tenor and bass , bar 26) ゆえに、モーツァルトはこれらの楽理的概則に彼自身の音楽を従わせ、そこから逸脱することはほとんど稀である。規則の違反を含む一節は、確かに真のモーツァルトではない。隠伏八度、隠伏五度でさえ、かなりの数において、高く彼の真実性を疑うことになる。 1792年7月9日付のSussmayr'の Ave verum corpusを精査することは、この点で、非常に示唆的である。この曲は、彼がレクイエムの完成をさせようとした時に書かれた、Sussmayr'の唯一のラテン語教会音楽作品である。そして、対位法の試験のための価値あるコントロールを一意的に提供している。  むしろ驚くべきは、ジュスマイヤーの設定においては、いくつかの完全な連続が見られることである。第5-6小節の第1オーボエパートにおいては、バスとの間に、連続八度が見られる。そして、第7-8小節においては、アルトとテノールの間でユニゾンとなっている。それは、第2オーボエ、第1ホルン、第1ヴァイオリンによって強化されている。 第8-10小節における第2オーボエと第1ホルンの間のユニゾンはおそらく、許容範囲内ではあるが、第14-21小節における木管楽器軍は多くの初歩的なミスがある。第14-15小節においては、第2ホルンとバスの間との連続八度と、第2オーボエと第1ホルンの間のユニゾンが同時に存在している。第15-16小節においては、第2オーボエと第1ホルンの間には、ユニゾンがあり、同様に、第2ホルンによって強化されている。 第16小節(モーツァルトの音楽的冗談K522の名残)におけるホルン間のあいまいな連続五度の後、第2ホルンは、第17小節において、第2オーボエとユニゾンとなっている。さらに、第18小節において、バスと八度で続いている。第19小節から20小節への第2オーボエと第1ホルンはユニゾンである。その間、第2歩分は第21小節に関する限り、バスとオクターブとなっている。 再度、第27小節において、第2ヴァイオリンとバスの間で連続八度が発生し、ソプラノとバスは、第28-9小節のカデンツにおいて、オクターブとなる。ちょうど、モーツァルトの伝統的な”オペラ的”なカデンツのように。おそらくジュスマイヤーは、こうした逸脱が教会様式においては許容されないことを理解していなかったのではないだろうか? 一方、隠伏八度、隠伏五度は、それほど多くはない。カデンツを除けて、ヴォーカルパートには4箇所の例があるだけである。隠伏八度は、第4-5小節のアルトとバスの間に見られる。隠伏五度は、第5-6小節のテノールとバスの間で見られる。第27小節におけるソプラノとアルトの間(減五度から)にも見られ、隠伏八度は、第37小節のテノールとバスの間にも見られる。 こうした対位法の規則上の禁則とは別に、記譜上の小さな不適切さも存在する。第3小節のテノールのド音は、適当な準備もなく、第2ホルンと第2ヴァイオリンと重なる。たとえば、第21小節、第29小節では、オーケストラは第3音のない五度となり、第17、38小節では、ジュスマイヤーは、ドミナントの三和音上に、七度を加えている。属和音の異なった形式を区別するこうした失策は、ジュスマイヤーに非常に特徴的であり、彼のレクイエムの補筆においても、しばしば起こっている。 同様のフィギュアリングの矛盾は、第15、36小節においても起こる。そこの最後の拍では、ジュスマイヤーはフィギュアリングを5としているが、正しくは7(第15小節)と6/5(第36小節)である。第31小節においては、ソプラノにおけるappoggiaturaレ音の解決は、第2ホルンによって先行されている。 その他のヴォーカルパートは悪くはない。形式ははっきりしており、第21-5小節では模倣の試みも見られる。第34小節においては反行もある( レクイエムのBenedictusに似ている)。 bars15-18 と 36-9におけるカデンツへのアプローチは、非常に効果的である。IV7の使用は多分に感傷的であるとは思われるが。 第13小節の半音階的な感覚はモーツァルトの効果の特徴を伴っている。それは、K317のSanctus の第5-7のほとんど引用であると言えよう。 一方、オーケストレーションは、明らかにつたない。多くのテクニカルなミスがあり、それは特に木管楽器に多い。第22,32小節のホルンパートの刺激的なスフォルツァンディも注目に値する(これはレクイエムのBenedictusの第18小節のフォルティッシモに似ている)。 それは、平凡で特に記憶に残らないような作品という印象があり、モーツァルト自身の設定を模倣しようとしていることは明らかである。しかし、霊感やテクニカルな専門性は欠如している。なぜモーツァルトがジュスマイヤーの能力についてあまりよく思っていなかったかは、容易にわかる。 警告:対位法の試験は、真のモーツァルトの作品ではないことを決定的に示すような適切なケースで使われたが、ミスがないことが逆を証明するわけではない。試験は、ジュスマイヤーが‘Lacrymosa' the Sanctus ,‘Osanna' , Benedictusを彼自身の作品として補筆したことが疑いようがないことを十分に示している。しかし、Agnus Deiにおいては、反対の結論となる。すなわち、モーツァルト自身のスケッチが存在していたと思われ、それはその他の方法でも確立されている。 4 The 'Lacrymosa' Completion それゆえに、第9小節以降の、モーツァルトの楽理的な規則の禁則をチェックしてみよう。まずは第9小節自身についてである。そこでは、テノールとバスの間で、隠伏八度が発生している(下譜)。  'Lacrymosa' 第9小節 ‘Domine ]esu'の第8-10小節との類似性によって、'Lacrymosa'の第9小節におけるチェロバスは、レ音の2つの拍を伴う2つのド♯音と見なされるが、これは、ミスの言い訳とはならない。なぜなら、隠伏八度はっきりとした連続となっているからである。しかし、第9小節の第4拍のバスについては何を仮定されるのか? それがラ音であるなら、和音は通常ではない 同じような混乱(さらに悪い)第10小節の最後の拍にもある。第3拍は、長七度の和音である(ファ-ラ、ド-ミの二重の長三度)。それは、 第10小節の最初の2拍上のドミナントの和音の異なった形式間の極端な混乱に注意したい。第1拍は、減七、第2拍はドミナントの短九度(確かに、モーツァルトではあまり見られないなことである)と経過音としてのドミナントの七度(しかもトニックも含んで、それゆえ、三度も五度も含んでいない)とが続く。そしてそれから、通常のドミナントの三和音が続く(ひとつの試みとして、ド♯で代替をしたアルトのソ音の解決がないと仮定すると、トニックにはならない)。  第10小節 こうした欠陥は確かに、ジュスマイヤーの第9-10小節の主導にてはっきりとしてくる。しかしさらに言えば、ここを第3-8小節の言葉を反復する点と見ることは、そのあまり効果的ではない音楽のために、困難である(この反復は、ジュスマイヤーの補筆にもとづく後付けのもののように思える。なぜなら、Schnerichにおける彼の自筆譜のファクシミリによれば、第9-10小節において言葉はもともとはおそらく、'huic ergo parce Deus’となっていて、彼はその後に、これを'Lacrymosa dies illa’に変えたからである)。  書き直した跡がある さらに、第8小節の最後のドミナント和音は、第9小節ではトニックとして続かれるべきではないのか(as in bars 15-16 of the‘Hostias)?あるいは、modulation (as in bars 14-15 of the‘Requiem aeternam')によって、むしろ別のドミナント和音になるべきではないだろうか? 第11-14小節は、さらに状況が悪化している。Hess(p. 105) と Marguerre (p. 173)はすでに、第11小節におけるナポリの六の誤使用に注目している。これはおそらく、バスの記譜がラ♭でなくソ♯であっても、ほとんど無意味である。結果としての減三度(ソ♯-シ♭)は信じるに困難であるが。  第10小節〜 ナポリの六和音における、隠伏八度としてのソプラノとテノールで作られる二重のミ♭に、そして、第11小節の5番目の八分音符が完全に消失することに、注目したい。第12小節はすでに(Ex. 3.6)で取り上げたが、 第11-14小節では、その他にもいろいろ問題がある。 ①第11-12小節の悪いバスの底流 ②第11小節におけるバスにおける突然の音型の出現 ③第11-14小節における交差―(Hessは、バスにおけるオクターブは第11-14小節は別の姿であるべきであるが、これはより悪い交差である、と主張している) Fischerによれば、Albertに従い、第7-8小節におけるソプラノの半音上昇スケールと類似している第11-14小節におけるバスの使い方は、。第3,4小節のソプラノの模倣的な取り扱いのもとで、一度使用した素材の発展なのである。それはモーツァルトのみが書いたものである。しかし、こうした考えは、特に賢明なものではなく、どのような場合でも、その実行は失敗に終わることになる。模倣が、第3小節における上昇する6度の特性を使っていないことも、驚くべきことである。 Fischerは、第15-17小節は、‘Recordare'の第26-31小節をベースとしている、と指摘している。しかし、両者の比較は、‘Lacrymosa'がいかに拙劣で創造性のないものであるかを示しているだけである。アルトとテノールは、完全に静的な状態で、第16-17小節におけるバスのレ♭からレ音への進行は非論的である(Hess)。 第17-19小節における連続性は楽理的ミスの山である。第17小節において、アルトとテノールは、ソプラノとの連続五度を隠蔽するために、互いに交差するというつたない試みがなされている(その結果、第18-19小節におけるソプラノとバスの間が隠伏八度となっている)。  さらに悪いことには、第18-19小節におけるソプラノとバスの間の連続八度は、モーツァルトの厳格な”連続”の規則によれば、ソプラノのシ♭やソ音の挿入ではそれは解除されることはない。こうした連続八度は、ジュスマイヤーのAve verum corpusの第28-9小節のカデンツにおいても認められる。これらすべてのミスは、第17-18小節のバスの七度の奇妙な跳躍下降とともに見られ、第18小節の最後の拍での(バスとテノールの)二重の七度は、第15-19小節が純粋にジュスマイヤー作であることを示している。 第19-20小節は、第17-18小節のほぼ反復であるが、カデンツにおいて、完全な連続八度を伴っている。それから、第21小節は、第3-4小節へ戻るためのニ短調に転調する。この戻りは、確かに音楽的ではあるが、テキストとの関係においては、まったく不合理である。なぜなら、新しいverseが始まるわけではなく、祈祷文の途中なのである。The actual notes in bars 22-3 are , of course , Mozart 's; but in any case they do not suit the new words. Abert (i : 874) and Fischer (p. 15) で見られる第24-8小節は、真のモーツァルト的回答は、第5-6小節の裏返しであろが、不幸にも、深刻なミスが多く見られる。Fischer でさえ、こうした小節を改訂なしで受け入れることはできない。第25小節のテノールとバスの間には、良くない隠伏五度が存在し、第26小節にかけては、隠伏八度が存在する。  第24小節〜 第25-6小節におけるアルトパートや第24-5小節における器楽とヴォーカルバスの分離は、第25小節の第1拍の半端なミ♭音を伴って、すべては歓迎せざるべきように見える(Marguerre,p. 174)。ジュスマイヤーは、フィギュアリングにおいてもミスをしている。第26小節での音型では、第1拍が6/3と書かれるべきが6/5と書かれている。 好奇心をそそることに、第26-7小節のソプラノは、最初のレクイエムのメインテーマを引用している。第24小節の最後の拍のラ音を想像すれば、ソプラノパートは、鏡像、逆戻り、テーマのオリジナル版を順に結びつけることになる(おそらくFischerは、このことには気づかなかった。なぜなら、彼は、彼の版において、第26小節のミ音をミ♭に変化させたからである)。 これはおそらく、偶然の一致であろう。なぜなら、結局、すべてのソプラノパートは、単に下降音型であり、標準的なカデンツの決まり文句だからである。よく考えて作られていれば、第24-5小節においては、”模倣”においてパートは統一されたかもしれない。そこには、第25-6小節におけるテノールでのトレースがあるが、アルトは不器用に書かれ、バスとソプラノの模倣は、バスが(レクイエムの)テーマに逆戻りをし始めた場で止まっている。 こうした中途半端な一致にも関わらず、第24-8小節は、ジュスマイヤー一人で書かれたと思われる理由がある。最後の第29-30小節は、確かに偽りのものである。なぜなら、モーツァルトはAmenのためにニ短調のダブルフーガを意図していたからである。彼は、'Lacrymosa'を半格終止で終わらせ、最後の和音はニ長調ではなく、イ長調とされるはずであった。‘Requiem aeternam'の最後の小節のように。 まとめ。'Lacrymosa'のすべては、第9小節から30小節まで、ジュスマイヤーによって書かれた。そして、モーツァルトのスケッチの存在がどうであったかという証拠はない。口頭指示さえ存在しない。ジュスマイヤーは単純に、モーツァルトが書いた8小節分への補筆に全力をつくした。そこで使われた素材を使いながら。一部では'Recordare'の素材をも用いながら。 'Lacrymosa'を終える前に、Fischerの改訂版について述べておきたい。Fischerは、ジュスマイヤーがモーツァルトのスケッチをもとに仕事をしたに違いない、と論じており、そのために、'Lacrymosa'は、本質的に真のモーツァルトであると言える、しかし作品は形式がなく、より長くされる必要がある。しかしすでに示したとおり、ほとんどすべての小節は、テクニカル的には欠陥が多く、モーツァルトが関与したとは考えにくい。形式に関する限り、ジュスマイヤーは過ちを犯し、テキストの最初の3行の反復と第22-3小節における繰り返しでの彼の不合理な試みが示されている。しかし、‘Dies ira ’と比較し得る、フルスケールのソナタのような楽章を仮定することも誤りである。 モーツァルトが知っていて、モデルとして使ったレクイエムのその他の設定において、少なくとも、テキストの最初の3行は明らかに、’Confutatis’との連続性が明らかである。事実、モーツァルトの’Confutatis’の第40小節は、ニ短調への転調や’segue’(そのまま次に続く)の導入とともに、モーツァルトが'Lacrymosa'についても、同じように考えていたことが明らかである。 モーツァルトが最初の8小節でテキストの半分を設定したために、彼が短いセクションを想定していたことは、間違いない。’Confutatis’からの導入はおそらく、ある程度の長さの”Amen’フーガが考えられていたのだろう。ジュスマイヤーの補筆は、それゆえ、すでにそこまでであまりに長すぎて、Fischerの延長の試みは、見当違いに終わった。 不幸にも、Fischerはジュスマイヤーのいくつかのミスを正さなかった(事実、それらのほとんどは、その長さのために繰り返されている)。そして、彼の版の第23小節におけるバスとテノールの間の連続八度のように、あるいは、第34小節と35小節の間の”転調”のような、彼自身のあらたな問題を生み出した。Fischerは、後者について、それは「まったくモーツァルトの精神である」としているが、彼がその主張の基本とした証拠が何かを見極めることは困難である。 4 The 'Lacrymosa' Completion ‘Osanna'の変ロ長調による繰り返しは、少なくとも、Sanctus-‘Osanna'-Benedictusという一連の流れでのひとつの楽章の調性としては間違いであると言える。なぜなら、モーツァルトが全体の楽章を長三度も移調させて繰り返したとは、想定外だからである。モーツァルトがそもそもSanctusをニ長調で意図したことも、考えられない。Sanctusni対するモーツァルトのスケッチは存在していない。 セクエンツィアにおいて、ここの楽章におけるその調性は以下のようである。 ‘Dies irae '・ D minor ‘Tuba mirum': B flat major ‘Rex tremendae' : G minor (but ends in D minor) ‘Recordare': Fmajor ‘Confutatis': A minor (but ends in F major) ‘Lacrymosa ' D minor. すべてのこうした調性には、密接な関係がある。そのために、それぞれのセクションの新しいトニック和音は、前の楽章のトニック和音と一般的に三度分の差がある。( この関係を保つために、‘Rex tremendae' と ‘Confutatis' は最後で異なった調性になっていることに注意)。 同じ調性関係は、‘Domine Jesu' (in G minor)や‘Hostias'(in E flat major )の間でも保たれている。‘Domine Jesu' の最後のト長調はややあいまいではあるが。‘Amen'がニ長調で終わったとしたら、これは自然と、‘Domine Jesu'のト短調へのドミナントとなる。それは、‘Hostias' が、 ‘Quam olim Abrahae 'のフーガ繰り返しに戻る時とまったく同じである。 レクイエムの真の部分の調性関係は、このように、非常に近接したものである。たとえば、それは、K427のハ短調ミサ曲よりもそうなのである。むろん、これはモーツァルトのまさにその性質である。彼は、楽章内において、もっとも離れた調性への挑戦をも好んだが、彼は、通常は、連続する楽章間では、離れた調性は用いなかった。たとえばハイドンが、彼の1794年作の変ホ長調のピアノソナタ(Hob.XVI. 52),において、その緩徐楽章においては、ホ長調を使っているように。 モーツァルトが、2回目の‘Quam olim Abrahae 'のフーガの最後で、この密接な調性関係を突然捨てて、ト短調(むしろ、ハ短調のドミナントとして響く。訳注;最後はト長調になっている)から、Sanctusのニ長調にまっすぐに向かったことは、まずありえないことである。そして、彼が直接、変ロ長調のBenedictusがニ長調の‘Osanna’に従ったことも、在りえないことである。 しかし、”魔笛”における調性の変化の例もある。そこでは、ト短調のwhere ‘Ach ich fuhl ’s’には、ニ長調の‘O Isis, und Osiris, welche Wonne!’が続いている。それから、変ロ長調のトリオ‘Sol ich dich Teurer nicht mehr seh'nが続いている。レクイエムとまったく同じ調性構造である。しかし、”魔笛”の連続した楽章の間の調性関係は、レクイエムにおけるほどに近接したようにはなっていない。モーツァルトのオペラのあちらこちらには、対話のあとには、遠隔の調性がある。 さらに、”魔笛”の先例では、その最初の出現で‘Hostias’の調性の近接さをあいまいにする不利益を伴う‘Quam olim Abrahae 'のフーガの終わりのハ短調への明らかな転調の目的を説明できない。モーツァルトはこうした小節で何を意図していたのか? これらは無論、伝統的なピカルディ三度として解釈されてきた。フーガに対するこのような終止へのモーツァルト的先例を見出すのは困難であるが。そして、どのようなケースにおいても、モーツァルトのハ短調での属七の使用は、転調を意識するには十分である。こうした説明は、コーダの目的を説明するには不十分であるが、続くSanctusの調性への準備であったならば、‘Rex tremendae' , 'Confutatis', and ‘Hostias'の最後の転調との類似性がある。比較は以下のようになる。 ①K427の‘Qui tollis'の終わりには、ト短調の部門と同様に、ト長調で終止する。続くホ短調の‘Quoniam'への確保として。 ②M.ハイドンのハ短調レクイエムの‘Quam olim Abrahae 'のフーガの終止は、疑いなく、モーツァルトと似ている。M.ハイドンの‘Quam olim Abrahae 'は、モーツァルトのそれと同様、ト短調であるが、最後はハ短調のドミナントとなる。彼のSanctusはそれからハ長調で始まり、ヘ短調のドミナントになる(その後、数小節後にハ短調は回復され、ト長調となる)。see Ex. 5.1 Ex. 5.1 M . Haydn,Requiem in C minor   では、モーツァルトは彼のSanctusをどの調性で意図していたのか?可能性は、ホ短調ないし、ロ短調である(両者は三度以内のセクエンツィアの原則の従う)。あるいは、ハ長調、ハ短調も考えられる(ト長調の和音をドミナントとして扱う)。これらのうち、ホ短調ないしロ短調は、もともとのニ短調とは(調性的に)かけ離れているように見える。レクイエムのその他の場所で使われた調性の狭い幅をかんがみれば。 残りのハ長調とハ短調では、ハ長調はおそらく、ニ短調により関連している。短調モードはレクイエムのSanctusにはよりふさわしいのだろうが。おそらくモーツァルトは、M.ハイドンの天才的な解決に従うつもりだったのであろう。そして、ハ長調で始まったが、それ自身、楽章のために異なった調性を使っていたのだろうか? これを決定するために、Sanctusのためのニ長調の調性の選択は、その真正が疑わしく、詳細なアナリーゼを必要とする。Handkeが指摘したように、Sanctusの第1-4小節のソプラノパートは、‘Dies irae'の第1-7小節のソプラノパート(第5,6小節を除く)とほぼ同様である。長調とはなっている。さらに、バスパートは、同様に、おおむね、‘Dies irae'に相当するようになっている。  ソプラノパート  バスパート ‘Dies irae'(ソプラノ第5-6小節、バス第1-5小節)のスタートにおけるレクイエムのテーマに言及することが避けられていることは、奇妙である。Marguerreが言ったように、こうした交差的言及は特に証明されているわけではないが、それは、それらが単に、レクイエムでの最初の素材とSanctusとの関係へのジュスマイヤーの試みを示すことが、完全に可能だからである。 さらに、ソプラノとバスパートは、‘Dies irae'のほとんどコピーではあるが、アルト、テノールは変化しており、  第4小節はまた、‘Dies irae'の第7小節は別として、”魔笛”の‘O Isis, und Osiris, welche Wonne!’の部分と類似している(see Ex. 5.2)。真のモーツァルトとの比較は、Sanctusのこの小節が、いかに貧困であるかが理解される。なぜなら、Ex. 5.2は、ニ長調のドミナントに先行されており、ト長調の属七ではない。そしてモーツァルトは、  第5小節もまた、‘O Isis, und Osiris, welche Wonne!’からのコピーとして現れる。 see Ex. 5.3 コピー過程では誤りがある。なぜなら、テノールとバスは、Fuxの規則によれば連続八度になるからである(バスのド♯の介在は、特に違いを生じさせない)。  第6-10小節は、Marguerreによって批判されている。その混乱した、ピントのずれた転調のために。しかし、それらは、特に論理性がないわけではない。第6-7小節のバスは無論、第3-4小節のバス同様の下降スケールである(第4小節のソプラノで五度上に移されており、バスにおいては、第4-5小節で四度低く移されている)。さらに、第7-8小節のソプラノは、一音分上に移されて、第1-4小節のバスの下降半音スケールを保持している。そして、第9小節において、第4小節を繰り返している。第6-10小節のリズムは、第4-5小節のそれの発展と見なせるかもしれない。モーツァルト風の和音進行の先例も見られる。Ex.5.4にあるような、第5-7小節の和音進行である。   だが、第6-10小節は、真にモーツァルト的であるとは言えない。なぜなら、Sactusのニ長調そのものがすでにあり得ないのであり、そして、第1-5小節はむしろ、‘Diei rae’や‘O Isis, und Osiris, welche Wonne!’の両方に関係しようとする不器用な試みであるように見えるからである。 こうした小節には、和声や対位法的エラーもある。第7小節において、4番目の八分音符のところは第3音がなく、アルトとテノールの間には隠伏五度が存在する。第8小節では、第3拍のフィギュアリングは  以上の議論をまとめると、Sanctus全体がジュスマイヤー作であることは避けがたいことであり、不完全なモーツァルトのスケッチさえ残っていた証拠はない。しかし、‘Dies irae'に関連した彼の補筆は確かであり、‘O Isis, und Osiris, welche Wonne!’の様式をコピーもしている。それは決して、不適当なわけではない。Sanctusはおそらく、ジュスマイヤーの試みのうちでも、もっとも成功したものである。彼が希望したように、モーツァルトの忘れ得ない教えをトレースして。 ここで‘ Osanna'フーガについて勧化手みたい。このテーマは、Handkeによれば、モーツァルトによって書かれた。Handkeの議論は、Kyrieと‘Osanna’のフーガのテーマは、双方とも、下中音から導音への七音の下降を基本とした形である(‘Osanna’においては、その音程はスケールとなっているが、Kyrieにおいては、第3-4小節において、まさにこのようになっている)。そして、Kyrieの最初の小節と‘Osanna’の最初の2つの小節は同じ形態である。ゆえに、‘Osanna’のテーマは、Kyrienoそれの”発展形”であると考えられ得る。Handkeはまた、‘Osanna’の最初の2小節は、Sanctusの第9-10小節の逆行版の一種である、としており、そして、移調された ‘Osanna’の第3-4小節は、Benedictusの第48-50小節のソプラノに似ている、としている。逆行として。しかしこうした誘導は、確信的ではなく、いずれの場合においても、theS anctus とBenedictusは、ジュスマイヤーによって書かれたのである。Handkeのテーマの関連は、その他でも見られるが、‘Osanna’のテーマについてのモーツァルトの著作性の生き生きとした証明を構成するための偶然の産物との区別において不十分である。結局、多くのその他の作曲家たちは、モーツァルトのキリエのテーマの下降減七の特性を使用していた。 モーツァルトのテーマについてのHandkeの貢献が疑問視されれば、その他のフーガもまたレクイエムにはふさわしくないものであり、ジュスマイヤーがその作曲者であったことには何らの疑問がなくなる。 第6-7小節のイ長調への転調の示唆がある。ソ♯はないが、第9小節において、遅れてソ♯がテノールに出現する。すなわち、正確には、アルトがレ音で入ってきた時点で、明らかになる。第9-10小節の和音は、驚くべきである。第9小節では、ソ♯上に減三和音があり、三度はともなわず、二重の減五度となっている。そして、第10小節の第1拍では、 読者は、この部分を、Ex.5.7.における、この種のフーガの”正しい”取り扱いと比較すべきである。  第13小節で、属七の第3転回形であることで明らかなことは、ファ♯へと動くようバスに強いたであろう不都合な七度を落とすべきジュスマイヤーの特徴的やり方において、進んでいる。そのファ♯は、ソプラノとともに隠伏八度を作ったことであろう。 こうしたミステイクは、第9-13小節ジュスマイヤーの著者性が確かであることを示し、第6-8小節についてはほぼそうであろう(第6小節の不器用な書法を見よ。そこでは、バスの記譜シ音は、声部から外されている。なぜなら、そこにふわさしい言葉がないからである)。しかし、こうした結末は、回を追うごとに、そのテーマでさえほとんどモーツァルトのものではない、ということを示している。なぜなら、彼はフーガのテーマを単純にスケッチしておく習慣がなく、むしろ部分的なことしか書いておかなかったからである。 示されたフーガは、ジュスマイヤーの作であり、残りの詳細を調べることは、ほとんど余計なことである。いったん開示が終われば、多くが残っているわけではない。職人性は、なんら進歩の印を見せない。 まとめ。フーガのテーマがモーツァルトのものであるわずかな可能性がある(Handkeの議論は、モーツァルトが、フーガのテーマのスケッチのみを持っていたことについての、本質的な信じがたさを補って余りあるには不十分であるように思える)。その他のフーガの提示は初歩的ミスが多く含まれ、ジュスマイヤーによっているに違いない。滑稽なまでに短い持続とコーダにおいて。 2回目の‘Osanna'は、少し短く、若干の変化を伴い、移調されているが、明らかに、ジュスマイヤーの作であるに違いない。 |