第四章 救急救命士にたちはだかる法律の壁 |

| TOPページへ 地域医療のページへ 第四章その2へ 前ページへ |

|

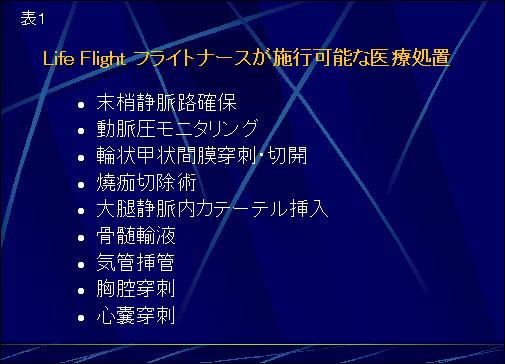

その1;「医師の指示」に縛られる救急救命士 ●「医師の指示」が絶対 現代の日本において、医療行為は一部(お産や緊急の除細動など)を除いて、すべて「医師の指示」で行なわれている。「医師の指示」によらない医療行為は、たとえそれが緊急で、生死に関わることであったとしても、すべて違法となり、刑事罰が与えられることになっている。 救急救命士が行なう医療行為も、例外ではない。2006年4月現在、救急救命士には、ラリンゲルマスクなどによる気道確保、除細動(心室細動の際に電気ショックをかけること)、血管確保、気管内挿管や薬剤投与(最後の2者は別途の訓練が必要)という医療行為を行なうことが法律で認められているが、これらの医療行為には、除細動を除くと、事前にすべて「医師の指示」が必要となるのである。 現行の日本の法体系では、医師であればいかに無能であっても医療行為は何でもできるものとして扱われ、救急救命士はいかに有能であっても(受けた教育期間が短いので)、独立した医療行為は何もできないものとして扱われているのだ。 そのため除細動を除いた救急救命士の医療行為には、すべて「医師の指示」が必要、ということになっている。実際、この除細動でさえ、2003(平成15)年4月までは「医師の指示」が必要だった。笑えない話としてこんなことがあったそうだ。 ●「除細動しろ、って言ってください! 救急とはほとんど無縁と思われるある個人医院の前で突然倒れて、心肺停止状態となった人がいた。すぐに心電図モニターが取りつけられが、この病院の医師は心臓が止まっている人間を見ても何もしようとしない。かけつけた救急救命士が、横に突っ立ったままの医師に「除細動しろ、って言ってください。でないと電気ショックがかけられません」と訴えた。その後、医師の指示をとりつけて、救急救命士はようやく除細動を行なうことができた。 病院にかけつけた救急救命士は練達の人だったのだろう。目の前で倒れている心肺停止の患者さんに対して、除細動を行なえば助けられる可能性があることを知っていた。 だから早く除細動をしたい。その技術も持っている。しかし当時の法律は、救急救命士が自己判断でこれを行なうことを禁じていた。 一方、この時、居合わせた医師はといえば、法律的には除細動でも何でもできたはず。何でもできたはずなのに、動転してしまって何もできないでいた。この医師は、おそらく救急患者をほとんど扱ったことがなかったのだろう。 ● プレホスピタルケアのなかった時代-一刻も早く病院へ! 日本の救急救命士の歴史を振り返れば、それは1991(平成3)年に救急救命士制度が法律化されたことから始まる。この救急救命士法が成立したおかげで、制限つきとはいえ、救急救命士の資格においても、一定の医療行為が「医師の指示」のもと、はじめて行なうことができるようになった。 この救急救命士法が成立する前の日本では、救急車要請が出され、救急車が到着する前の時間に一般の人が心肺蘇生をすることがなかったのと同様、事実上、プレホスピタルケアはなかったも同然だった。 実際、当時の救急隊員に許されていたことといえば、救急車内で酸素を投与すること、気道確保や心臓マッサージをすることくらいのもので、彼らに要求されていたことは、とにかく早く病院へ運べ、ということだったのである。もちろん、病院側でも救急車内での積極的処置を期待などするはずもなく、できるだけ早く病院まで連れてきてくれればそれでいい、という態度であった。 救急救命士が登場する以前の「プレホスピタルケア」は、いかに搬送時間を短縮するか、という一点だけに集中していた。救急患者の覚知(救急車要請を消防が受けること)からいかに早く現場まで到着するか、現場からいかに早く病院まで搬送するかだけが問題だった。 現在、この搬送時間の短縮については、その後の日本の消防関係者の鋭意努力によって、世界に冠たるものとなっている。 プレホスピタルケアの2通りのやりかた 日本がやっと救急救命士制度を発足させ、プレホスピタルケアという認識が始まりかけていた1990年代、諸外国では医師が救急車に乗り込んでプレホスピタルケアを行なうドクターカー方式と、医師は救急車に乗らないが、その代わりパラメディックと呼ばれる救急処置専門のスタッフを養成し、こうした人たちにプレホスピタルケアを任せるパラメディック方式とが並立していた。 ドクターカー方式 ドクターカー方式とは、主としてフランスや西ドイツで現在でも行なわれているやり方で、医師が救急車に乗り込んで、現場に着くや否や医療行為を開始するというのが特徴である。(日本では、千葉県船橋市がこの方式を取っているのが有名)。 この方式の利点は、何といっても医師が現場に出るために、そこで即医療行為を行なうことができ、迅速な対応ができること。医師が現場にいるので、あれはしてはいけない、これもいけない、などといった何かと面倒くさい法的問題も生じることもない。疾患に応じて必要な処置が現場でできるし、何といっても医師がその場にいるから、患者さんのご家族にも安心感を与えることができる。 このようにドクターカー方式はよいことずくめのように見えるが、無論欠点もある。 まず、救急車に同乗する医師の確保の問題。医師は救急隊員と同じように、出動待機しているわけではない。いつ出動があるかわからない救急要請のために医師を囲い込んでおくのは不経済で、実際にはやはり医師は何か他の診療行為をしながら出動を待つ、という形にならざるを得ない。その場合、救急隊員のように、すぐに出動できるかという問題が出てくる。極端な話、手術をしている最中に出動を要請されても、できるわけないものね。 したがって、即出動というときに的確な医師をそろえておくことは、非常にむずかしい問題となる(船橋市では医師会が消防に協力し、医師会員も勤務医とともに常にオンコール体制をとって協力しているそうである)。 さらにドクターカー方式では、医師をはじめ、看護師も救急車に乗っているので、医療スタッフを同乗させない場合に比較して、経費がかかる、という問題もあげられる。 次に、医師が現場に行ってもどれほどのことができるか、という問題がある。現場は病院ではないから、救急車に搭載して持っていける機材は限られるし、マンパワーもあまりない。実際、現場でできることは、医師とはいえ、せいぜいが気管内挿管、血管確保、緊急薬剤の使用、除細動くらいのものであろう。 これくらいの医療行為ならば、次のアメリカのパラメディック方式のように、医師でなくとも、十分なトレーニングを受けた救急救命士でも行なうことは可能である。何も高い経費をかけて医師を現場に連れて行かなくともよいではないか、というわけ。 2 パラメディック方式 これは主としてアメリカで行なわれているやり方で、パラメディックと呼ばれる特別のトレーニングを受けた人たちが、現場で医師とほぼ同等の医療行為をするものである。パラメディックたちは現場で、気管内挿管、血管確保、薬剤使用、除細動などを基本的には医師の指示なしで行なうことができる。場合によってはもっとさまざまな医療行為も可能となっている。 パラメディックとはやや異なりますが、たとえばフライトナースと呼ばれる、ヘリコプターに乗って現場にかけつける看護師の行ないうる医療行為を、図に示してみた。  http://www.geocities.co.jp/Technopolis/7233/mashiko07.htmlより HEM−Net「<千葉県ドクターヘリ> その実績と今後のヘリコプター救急体制」 益子邦洋より この図を見てわかることは、おそらく日本の医師でもこれだけの処置を行い得る人は少ないであろう、と思えるほどに、そのメニューが多いことで、こうしたパラメディックないしはフライトナースというような、医師ではないスタッフに与えられた権限の大きさには目を見張るばかりである。 このパラメディック方式は、必要であるならば医師でなくとも、すぐに現場にかけつけることができる人間をトレーニングして一定の資格を与え、彼らに一切をまかせてしまおう、という、いかにもアメリカ人らしいプラグマティックな発想から出てきているといえる。 この方式ならドクターカーのような医師確保の問題もなく、経費もドクターカー方式ほどにはかからない。 パラメディック方式の問題は、その養成に手間と時間がかかることだろう。アメリカでは、州によっても異なるようだが、多いところではその養成期間は3000時間近くにもおよぶそうである。日本の医学部の専門課程の総授業時間数が4200〜4800時間ですから、そのすごさがわかろうというものだ。 ドクターカー方式ならば、救急車に同乗する人は極端な話、単なる運び屋でかまわない。医療行為は同伴する医師や看護師が行なうわけだから。そのために、フランスのドクターカーの運転は消防本部から派遣された消防士が行ない、この消防士には運転しかさせないさせないようになっている。医療は医療専門の人間で行なう、ということが徹底しているのだ。 しかしアメリカ方式のように、自らの判断で救急患者を扱うとなると、かなりのトレーニングが必要となるのは当然である。アメリカでは、とにかくこのようなプラグマティックなやり方で、プレホスピタルケアに関して一定の成果をおさめてきた。私は個人的には、このアメリカ方式の方がドクターカー方式よりも優れているように思う。 |

| TOPページへ 地域医療のページへ 第四章その2へ 前ページへ |