| 「メサイア」―モーツァルト版とプラウト版の比較研究(各論)その6 |

| トップページへ戻る 音楽エッセイのページへ戻る その5へ戻る その7へ進む |

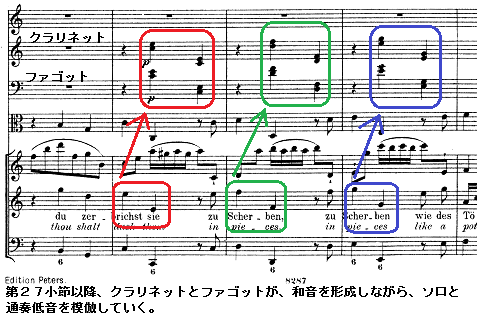

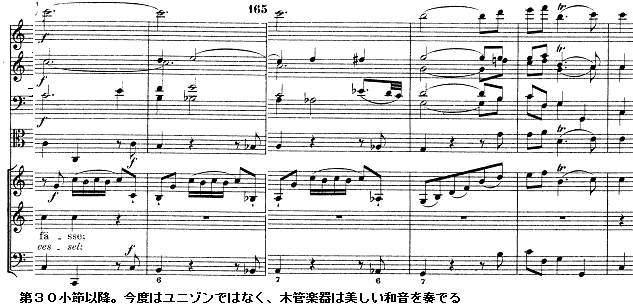

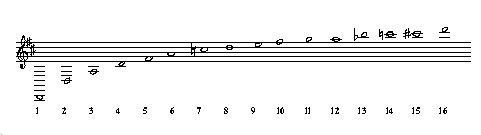

●He trusted in God <ヘンデル版> <モーツァルト版>+なし モーツァルトは、この曲は弦楽のみで、オーボエも使っていない。これは、彼が使った版がそうだったのだからまあしかたがないだろう。 <プラウト版>+オーボエ、,クラリネット、ファゴット、ホルン プラウトは序文で、(現代においても標準とされている)孤児院での演奏の際の楽譜に忠実に編曲した、と述べている。 その書き方は奇妙である。オーボエはソプラノパートをそのままなぞっているのだが、ファゴットがバスとテノールパートを行き来しているのだ。私が調べた範囲では、ヘンデルがこのような指示をしているかどうかはわからなかった。 ・いわゆる”つなぎ”の問題について モーツァルトは、前曲からこの曲へつなぐ時に、最初のオーケストラのCmoll  これは確かに効果的だと思うが、プラウトはこれをヘンデルの原典のままに戻してしまっている。理由は明らかにしていない。但し、この変更に関しては、ネットに出ているモーツァルト版では、 ●Thy rebuke hath broken His heart <ヘンデル版> <モーツァルト版> この曲はレシタティーボなのでモーツァルト版もプラウト版も特に大きな変化はないが、最後の部分につき、プラウトが序文でコメントしている。すなわち、一番最後のバスコンティヌオに♯マークがついており、この曲がピカンダー終止として終わる(長調になって終わる)ことを示している。 ところが、この終りの弦楽器の部分を見ると、和音の第三音がない。そのために、ヘンデルはおそらく、チェンバロでそれを補い、その音がD♯であったというわけである。  プラウトは、この部分を、あえて弦楽器に書き込むことにより、和声の明確化を図ったのだ、と述べている。(下譜)  ●Behold and see このアリオーソも、モーツァルトは手付かずであったが、プラウトは余計なことをしている。そなわち、「Thy rebuke」と同じく、本来チェンバロで黙示的に示された和音をあえて弦楽器(ここではdivのヴィオラ)に書き込んでいる。まあこんなこと、本来不要であろうに。 ●But thou didst not leave His soul in hell <モーツァルト版>+フルート、ファゴット、2ndヴァイオリン、ヴィオラ この曲は、典型的バロック様式であるトリオソナタ形式書いてあるため、「O thou tellest 」などと同様、バロック形式の上に古典派様式が乗っかるという記譜法を取っている。そして、バロック様式から古典派へと質的な転換を遂げるために、原典にはかなり手を加えてある。 ただ、「O thou that tellest」などに比べれば、その”化粧”はだいぶ薄い。弦楽器がある部分は、チェンバロやオルガンがつけたであろう簡単な和声付けが2ndヴァイオリンやヴィオラでなされている程度で、通奏低音のみの部分は、「O thou that tellest」などのように、新たなメロディを創出するようなこともない。 この曲のオーケストレーションの特徴は、木管楽器が主としてソプラノソロを補強していることである。これは、たとえば「I know that my redeemer」などでは主として弦楽器の対旋律が木管楽器の補強の対象とされているのと、かなり違う点である。 ちなみに、モーツァルトが本来テノールの曲をソプラノ曲へ変えているのは、このためと思われる。すなわち、ソロを補強するためには、テノールの音域より、ソプラノの方が都合がよいからである。こうすることにより、ファゴット、ソプラノ、フルートで3オクターブが形成されるのである。もしもテノールのままでは、ファゴットと音域が重なってしまう。 たとえば、第18小節アウフタクト以降の通奏低音のみの部分では、フルートとファゴットの2オクターブ差がソロをなぞる。ここでソロが原典のテノールからソプラノに変えられていることにより、3オクターブユニゾンとなるのである。  なお、こうした3オクターブユニゾンのオーケストレーションは、バロック時代にはまったく見られなかった概念で、古典派時代になって初めて現れた。たとえばモーツァルトはジュピター交響曲第一楽章第67小節以降で、次のような、やはりこの曲同様にフルート、ファゴット、弦の3オクターブ構成を取っている。  こうした工夫により、曲は古典派へ鞍替えし、かつメロディが明瞭になったのである。 <プラウト版>+フルート、,クラリネット、ファゴット、オルガン プラウトはこの曲については「Mozart's arrangement of this air is very unsatisfactory from the numerous passages in which the harmony is not filled up at all」とコメントしている。つまり、モーツァルトの編曲は全体的に和音が不足しているために、きわめて不満足な結果になっているというのである。そのために、この曲に関しては、全面改訂をが必要だとし、実際、そのようにしている。 確かに、モーツァルトの編曲は、木管楽器はほとんどソロパートの重複なので、肝心の通奏低音のみの部分の和音の補充がまったくない。しかしモーツァルトはおそらくそれをチェンバロに期待していたのだろう。したがって、プラウトの批判は当たらない。 要するに、プラウトとモーツァルトでは、この曲の編曲の概念がまったく異なっているのである。すなわち、前者は和声を、後者は旋律を補強したわけである。 たとえば、モーツァルトの例で前出した第18小節以降の部分と同じ部分のプラウトの編曲を見てみよう。プラウトが旋律の補強よりもむしろ和声の補強に重点を置いていたことがよくわかる。  両者どちらが優れているかは難しい問題で、まあ聴く人の好みであろう。そもそもこの曲に何を求めるか、である。 ●How beautiful are the feet of Him ヘンデル版 <モーツァルト版>+フルート、ファゴット、ヴィオラ モーツァルトは、おそらくはトリオソナタ形式のviolin部分を気に入っていたのだろう。何といきなりこれを、最初から(前奏部分から)3オクターブに仕立て上げているのだ。  だがはたしてモーツァルトのこの措置はよかったのだろうか? バロック時代の音楽をひとつの歴史的遺産として今日の目で見たとき、そこには疑問が残る。このviolinはやはり生のまま残された方がよかったのではないか、と。 モーツァルト存命時はしかし、こうした考えはなかったのだろう。バッハのような例外はあったにせよ、基本的には時代は進んでいると考えられていた。バロック期の音楽は自分たちの世代で焼き直しを受けて当然であった(だからこそモーツァルトはヘンデルの複数作品を当世風に編曲した。彼は決してバッハには手を出さなかった。なお、後にメンデルスゾーンがバッハのマタイ受難曲を改訂するが、それはまったく違った目的のためのやむを得ない方策であった)。 そうしたモーツァルトの目からすれば、violinのこのパートは当世風に3パートユニゾンとして補強されてしかるべきだったのだろう。しかし、今日の目からすれば、たとえば「But thou didst not leave His soul in hell」や「I know that my redeemer」の編曲のような効果をあげているとは、とても思えない。やはりこの曲は、バロックの素朴な匂いを残しておいてほしかった、と思う。 ソプラノが入ってくると、この対旋律は本来のviolinとフルートがつないでいくことになる。ただしこの部分はオクターブではなく、同音程なので、旋律の補強ではなく、装飾になっている。そのために、前奏ほどの弊害は感じられない。注意書きによれば、この部分のviolinは省略しても良い、すなわちフルートのみでもよい、となっており、この場合は対旋律はviolinからフルートへ代替されることになる(ここで引用した演奏はこのようにしている)。  しかし、演奏を聴いてみると、やはりこの対旋律をフルートにみにすると、だいぶ曲の雰囲気が変わることがわかる。色彩豊かにはなるのだが、何かが足りない、と思う。その後も対旋律はほぼviolin+フルートの組み合わせど続いていく。そして最後は、小音符で、対旋律のviolinがオクターブユニゾンになる可能性が示唆されている。引用した演奏もそのようになっているが、ここもやはり、個人的にはあまりに古典派(モーツァルト当時は当世風)に合わせすぎた形であり(当時の最先端音楽である弦楽四重奏がこういうユニゾンを多く使っていた)、ヘンデルの原曲の素朴さが失われてしまっているように思う。  <プラウト版>+フルート、ファゴット、ヴィオラ 関係ないけど、このソプラノは色っぽいわー プラウトは、この曲においても、モーツァルトとはまったく異なった価値観のもとに、編曲をしている。すなわち「I know that my redeemer」と同様、モーツァルトが対旋律の補強を主眼としているのに対し、プラウトはあくまでも、和声の補充にこだわるのである。 プラウトも、最初はモーツァルト同様、原曲にフルートとファゴットを加えた3オクターブ構成を取っている。しかし、ソプラノが入ってくると、一転して、和声の補強を優先する。なお、対旋律自体はviolinのみで残されてはいる。  その有様はあまりに機械的でもあり、正直、幻滅する。モーツァルトとの才能の差を痛感する。  モーツァルトとプラウト、どちらに軍配をあげるか、この曲に関しては自明であろう。 ●Why do the nations so furiously <ヘンデル版> <モーツァルト版>+フルート、ファゴット、トランペット、ティンパニ モーツァルトはかなり厚いオーケストレーションをしているが、基本的には前奏、後奏とソロの切れ目のみにお化粧であり、ソリストが歌っている部分は基本的にはスッピンのままに残してある。もっとも、ソロの部分でトランペットなどがパンパカやってたら、ソロが聞こえなくなってしまうので、これはまあ、当然の処置であろう。 この曲では、トランペットとティンパニが効果的に使われている。原曲では弦楽だけの伴奏だが、モーツァルトは曲の勢いから、「Halleluja」や「The trumpet shall sound」などと同等に扱うべきだ、と判断したのであろう。 なおモーツァルトは、The king of the earth rise up以下が終了後、da capoの指示を出しているが、現在では通常は、ここのda capoはせずに、Emollのまま「Let us break their b onds asunder」に突入する演奏が多いと思われる。おそらくモーツァルトは(疑問を持ちながらも?)ヘンデルの古い指示にそのまま従ったのであろうから、ここのda capoは無視してよいのではないだろうか。(ネットに出ているモーツァルトの編曲では、このda capoマークが線で消されている) ただ、リリンクの演奏などでは、きちんと忠実にda capoされている。  <プラウト版>+フルート、ファゴット、トランペット、ティンパニ プラウトはこの曲に関してはモーツァルトの編曲が気に入ったらしく、モーツァルト版をそのまま使用している。ただ、da capoの問題に関しては無論モーツァルトのやり方は反対で、ここは、da capoしないのがヘンデルの意思であろう、と言い切っている。 ●Thou shalt break them <ヘンデル版> <モーツァルト版>+フルート、クラリネット、ファゴット、ヴィオラ 完全なるバロック形式で書かれているために、この曲はかなりの厚化粧が施されている。 この曲もまた、管楽器は基本的にはオルガンの代替であろうが、「O thou that tellest」のように、かなり高いの自由度が見られる。まず最初の部分は、和音の穴埋めなどお構いなく、木管楽器のユニゾンが長く続く。第4小節では半音階下降音型が出現するが、いずれにせよこうした扱い方はまったく非バロック的、非ヘンデル的であり、まさにこの曲がモーツァルト編曲というよりはK572と言うにふさわしいものであり、ヘンデル的なものを復活したかったプラウトなどにとっては、目の敵となるようなやり方である。プラウトは、この曲はbreakを象徴するスタッカートが命なのであるから、こうした長い音符は全くヘンデルの意図に反する、と序文で述べている。  第27小節からは、クラリネットとファゴットが、ソロを模倣する構造が見られる。  第30小節になると、今後は木管楽器はユニゾンではなく、和音を奏でることになる。  その後は弦の半音音型を木管が模倣するようになり、あるいは木管楽器が和声を形成したり、と忙しくなり、最後の第65小節になると、弦の半音音階はまるでおちょくったごとくの鏡像音型となって、木管楽器に模倣される。 結局、この曲においてモーツァルトは、木管楽器群を、単なる和声の補充というよりは、独自の音型を吹いていく存在とし、その存在感を高めているのである。 <プラウト版>+オーボエ、クラリネット、ファゴット、ヴィオラ プラウトはこの曲に関しては、モーツァルト版にたいそうご立腹である。プラウトはこの曲の序文で、あらためて彼の、メサイアに対するポリシーを語っている。それはすなわち・・・ ①弦楽器の追加は、ヘンデルが必要としている部分以外は安易に行うべきではない ②チェンバロで弾くくらいならそこは木管楽器で演奏するべきである しかしながら、特に①に関しては怪しいものである。たとえば、プラウトは「But who may abide」では、モーツァルトがあえて小音符で記しておいた新たに書いた弦楽部分を、通常演奏にするようにしている。 ②に関しては、確かにプラウトはこの原則に則って編曲をしていると言えるだろう。実にこの曲ほど、モーツァルトとプラントの編曲方針の違いを如実に表しているものもないのである。 モーツァルトは無論、彼の時代には下火になっていたオルガンの代替という意味合いで木管楽器の補充を行ったのではあるが、むしろ彼の”時代に従い”、メロディの補強や合いの手的に使った側面の方が強い。 古典派の彼の時代は、ポリフォニーがメインだった前時代よりも明瞭なメロディが重視された。規模が大きくなったオーケストラの多声部の中からいかにしてメロディを浮かびださせるか、そのために、楽器の重複が試みられた。 さらに、メロディを引き立てるために、合いの手的な準メロディとも言うべき音型の創造を、木管楽器には求められた。モーツァルトは、こうした目的のために、木管楽器を使ったのであり、この曲こそがまさにその典型例と言える。 これに対して、プラウトの場合、ほぼ一貫して、その木管楽器使用の目的は、和声の補充にあった。(オルガンが使えたにもかかかわらず!) この曲においても、プラウトは木管楽器を旋律楽器というよりは組み合わせによる和声創出のために用いている。 さらにこの曲に関しては、プラウトはこの曲独特のリズムを重視していると言える。弦楽器のリズムに合わせて、木管楽器も同じリズムを刻んでいる。  要するに、モーツァルトとプラウトはそもそもの編曲目的がまったく異なるわけであるから、曲によっては水と油となるのも、致し方ないわけである。 ●Halleluja <ヘンデル版> <モーツァルト版>+フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、ティンパニ さすがにこの演奏は、トランペットはヘンデル版を使っている 有名なハレルヤコーラスは、典型的なバロック書法で書かれている。モーツァルトは、このバロック式スコアの上に、古典派スコアを接ぎ木したのである。  この曲におけるバロック書法と古典派書法の最大の相違点は、トランペットの扱いにある。トランペットはバロック音楽の華であったがしかし、基本的にはもともとは不完全な楽器で、ベートーベン時代あたりまでは、倍音しか音を出せなかった。下図のように、それは高音域ではかなり多くの音であったが、低音域では基本的な和音構成音しか出せず、したがって、曲の調性に応じて、C管、D管などと楽器を変える必要があった。また、高音域を自在に吹くためには高度の技術が必要で、バロック時代にはその名手が存在したが、モーツァルトが生きた古典派時代になると、そうしたノウハウは失われていた。したがって、モーツァルトはそうした制約のもとで、この曲を編曲したのである。  D管トランペットの倍音 トランペットが苦手なのは、要は転調である。たとえば、ニ長調の曲はしばしば属調であるイ長調に転調する。しかしそうなるとGはG♯となり、これはD管の倍音から外れる。バロック期のトランペット名人は、このクラリーノ音域の倍音からはずれた音は、何とか口の操作で吹いていたのであるが、モーツァルトの時代には、それができる人がいなくなり、かつまた、クラリーノを吹けるトランぺッターもいなくなっていた。 このハレルヤコーラスでは、しばしば、属調となったり、Aへの導音として、G#がトランペットにも要求される。したがってモーツァルトとしては、まずはこの、D管トランペットの倍音にはないG♯を無視した。 次に必要な改修が、クラリーノの高度技術を要する部分である。一番問題になったのは、トランペットが16分音符を刻む、第57小節の部分であろう。トランペットが非常に目立つところ。このトランペットパートは、他の楽器で代用された。それも、トランペットの音量を補うために、複数の木管楽器で(後の述べるThe trumpet shall soudでは、トランペットは主としてホルンに代替され、The horn shall soundとなっているが、この部分はおそらくは、ホルンでの代用は、音符bが細かすぎて不可能だったのだろう)。  ヘンデルの書いた下の二つのパートは無論、モーツァルト版では演奏されない 今日の耳では、この改変は興覚めひとことだが、モーツァルト時代にはそもそも録音もなく、ヘンデルの原曲を聴いたひとも少なく、そもそもバロック時代のクラリーノも聴いたことがない人がほとんどだったであろうから、おそらくは、かえって時代に合った改変と捉えられたのではないか(ちょうど、メンデルスゾーンがバッハのマタイ受難曲を、ピアノなどを使って、その時代合わせて改変したように)。 さて、この第57小節は、ハレルヤコーラスのハイライトなので、モーツァルトも音型事態は残したが、その他のトランペットパートは原型をとどめぬほどに改変しまくっている。次にそれらを見てみよう。たとえば、第24小節以降の、ヘンデルとモーツァルトのトランペットとティンパニーパートは、以下のようになっている。モーツァルトは、両者ともに大幅に簡素化していることがわかる。このあたりは属調になっていて、D管の倍音外であるG♯が出てくるが、当然それは無視し、また、クラリーノの難しい音ももすべて省いている。  次に第81小節から。この部分では、ヘンデルのトランペットは、モーツァルトではホルンで代行されている。やはりモーツァルト時代のトランぺッターの実力では、このクラリーノは難しいと判断されたのだろう。(前述のように、同じ例は、後のThe trumpet soudにおいてもみられる)。ただ、この部分はむしろホルンの方が、音がまろやかになって聴きやすいように思うが。なお、ここのところは主題はアルトとテノールで歌われ、ソプラノは対旋律になっていることに注意。  続く小節では、ヘンデルの高いHの難しい音は巧妙に下げられ、トランペットとホルンの分業が見られる。これまた、後のThe trumpet soudにおいてもみられるところだ。  <プラウト版>+フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トロンボーン、トランペット、ティンパニ プラウトの場合、モーツァルトと全く時代背景が違うのであるから、その編曲も、いくらモーツァルト版をたたき台にしたとは言え、相当に異なっている。 一番の違いは無論、トランペットの取り扱いである。これは、「glory to God」の場合と同様、プラウトは、”ヘンデルに帰れ”の精神で、ヘンデルのトランペットをほぼそのまま復活している。但し、現代のトランペット技術をしても演奏困難と思われる場所は変更されている。目立つのは、第55小節からのAの長い音で、この部分のトランペットパートは、プラウト版では省略されている。(下譜)   無論、プラウトが復活させたのはトランペットパートだけで、他のパートはモーツァルト版に従っている。さらに、トロンボーンが加わっている。要するに、プラウト版は、バロック時代と概ねロマン派以降の時代の合作なのである。 |

| トップページへ戻る 音楽エッセイのページへ戻る |