| �u���T�C�A�v�\���[�c�@���g�łƃv���E�g�ł̔�r�����i�e�_�j���̂R |

| �g�b�v�y�[�W�֖߂� ���y�G�b�Z�C�̃y�[�W�֖߂� ���̂Q�֖߂��@���̂S�i�� |

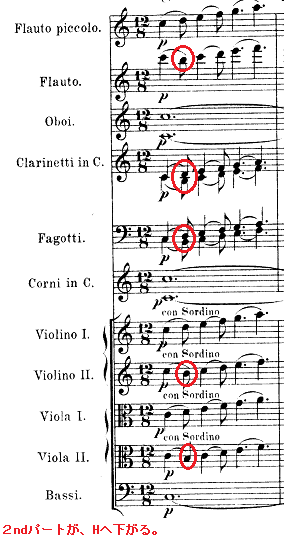

��For behold,darkness shall cover the earth ���[�c�@���g�A�v���E�g�ɂ������Ȃ��B ��The�@people that walked in darkness ���w���f���Ł� �����[�c�@���g�Ł��{�t���[�g�A�N�����l�b�g�A�t�@�S�b�g ���̋Ȃ��܂��A�uO thou that tellest tiding�v���l�A�g���I�\�i�^�`���ł���A���̏��2nd���@�C�I�����A���B�I���A�؊NJy�킪�������y���\���ƂȂ��Ă���B�܂��A�s�A�m�ƃt�H���e�����݂Ɍ����̂��A���ȂƂ悭���Ă���B ���̋Ȃ̃��[�c�@���g�ł̓����́A�N���}�e�B�Y���𑽗p�����a���̏[���ł���B�����������̋Ȃ́A�g���I�\�i�^�`���Ƃ͂����A�\���ƃ��@�C�I�����A�ʑt�ቹ�͂قƂ�ǃ��j�]���ł���̂������ł���B���������āA���Պy��ɂ��a���̕�[�͕K�R�ł���B�܂��A���j�]�����������߂ɁA���̃A���A�ƈ���āA�����̕⋭�̕K�v���͂��قǂȂ��B ���̂��߂Ƀ��[�c�@���g�́A���̋Ȃɂ����ẮA�؊NJy��̖����͘a���̕�[�ł���A�ƍl�����̂ł��낤�B ���Ƃ��ƃ��[�c�@���g�́A�؊NJy��g�p�̖ړI�̈�Ƃ��āA�I���K���̑�ւ��l���Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A���̊��ɂ͑S�̓I�ɘa���ɖR�������炢������B���_���̕��A�ؗ�Ȑ����⍇���̎��t�łĂ͂���̂ł͂��邪�B����͂����炭�A���[�c�@���g�����S�Ɍ��Պy���r�������̂ł͂Ȃ��A�I���K���͎g���Ȃ��Ƃ��`�F���o���͎g�p���邱�Ƃ�O��Ƃ��ĕҋȂ������߂Ǝv����B ���Ȃ��Ƀv���E�g�̏ꍇ�A�����������[�c�@���g�̕ҋȕ��j�ɑ��A�؊NJy����ނ���a���̕�[�Ɏg���X���ɂ����B�v���E�g�̎���̓I���K���̓��[�c�@���g��������͂邩�Ɏ��R�Ɏg�����̂�����A�ނ���t�ɁA�a���̓I���K���Ɏ������āA�����ƊNJy����̂킹�Ă��悩�����悤�Ɏv�����A�Ȃ����v���E�g�͂������Ȃ������B ����ɂ��Ă��A���[�c�@���g�̏������N���}�e�B�Y���͂���߂Ė��͓I�ł���A���j�]���ł��ދ��Ȋ��̂��邱�̋Ȃ��A���m�̌����ɒ��������̂���W���I�ÓT�h�y�ȂɎd�グ�Ă��܂����̂́A�傢�ɕ]�����Ă悢���낤�B �ł͂Ȃ����[�c�@���g�͂��̋Ȃ��N���}�e�B�Y�����S�ɕҋȂ����̂��B����͂�͂�A���̋Ȃ����Z2�x�����̑����ł��낤�B�������A���[�c�@���g�̂��������ҋȕ��j���A��Ƀv���E�g�̔�������炤���ƂɂȂ�B ���v���E�g�Ł��{�t���[�g�A�N�����l�b�g�A�t�@�S�b�g �v���E�g�͂��̏����ŁA���[�c�@���g�̂��̃N���}�e�B�Y����ᔻ���Ă���B���Ȃ킿�A���[�c�@���g�̏������N���}�e�B�Y���̓w���f���̐��_�ɂ͍���Ȃ��A�ƁB���Ƃ����āA�S���̂ċ���قǂ͌����Ă��炸�A���ǁA���[�c�@���g�̏������p�[�g���A�������ł��̂܂c���Ă���B�܂�A���Ƃ͎w���҂̍ٗʂɈς˂܂��A�Ƃ������Ƃł���B ��������͎����ł��邪�A�킽���������A���[�c�@���g�̃N���}�e�B�Y���͂������Ɍ��Ȃ������肷�����̂ł͂Ȃ����Ƃ͎v���B�w���f���̎���ɁA���̂悤�ȃN���}�e�B�Y���͂܂��������݂��Ȃ��������A�܂����������N���}�e�B�Y���́A�ǂ��炩�Ƃ����A���[�c�@���g�̌l�I��Ƃł������ׂ��g�����ł���������B�i�ӔN�ɔ����K�𑽗p�������[�c�@���g�̉��y�́A����Ӗ��A���H�ɓ��荞��ł���A�ޓƓ��̂��̂ƂȂ��Ă����B������A�x�[�g�[�x���ɂ͌�p�҂��������邪�A�ނɂ͂��Ȃ��̂��j �������Ȃ���A���[�c�@���g�����y�j�ɎW�R�ƋP�������Ƃ��đ��݂��Ă���ȏ�A���[�c�@���g�̕ҋȂ͂��łɕҋȈȏ�̉��l�������Ă���B�܂�A���[�c�@���g�ҋȂ̃��T�C�A�́A���[�c�@���g������̎�������t�����ȂȂ̂ł͂Ȃ��A���ꎩ�̂���̐V�����ȂȂ̂ł���B �����炭�́A���݂̃��T�C�A���t�Ƃ̑����́A�v���E�g�̉��߂͒��r���[���Ǝv���Ă���̂ł͂Ȃ����B�ǂ������t����̂Ȃ�A�O��I�Ɍ��T�ɋ߂��`�ōs�����A���邢�̓��[�c�@���g�ł�p���邩�A�ǂ��炩�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���B�i�����܂ł����̋ȂɊւ��Ă̍l�@�ł����j ��For unto us a child born �����[�c�@���g�Ł��{�I�[�{�G�A�z�����A�g�����y�b�g�A�e�B���p�j ���̋Ȃ́AAnd He shall purify�Ɉ��������A���g���l�����`���ŕҋȂ���Ă���BAnd He shall purify�ȏ�ɂ��̌`���ɂ͍������Ȃł���B �����������̋Ȃɂ�����soli�̕����́A�ނ���w���f���ł̕����h��ł���Ƃ����Ă悢�B���Ȃ킿�A�I�[�{�G�̑��݂ł���B���̋Ȃɂ����ăw���f���́A�O�t�͂Q���̃��@�C�I�����p�[�g�Ƃ��Ԃ��āA�����������Ă���̓\�v���m�p�[�g���A�I�[�{�G���Ȃ���悤�w�����Ă���B���ہA���̒ʂ�ɂ���ƁA���Ȃ�ȑS�̂����邭��������B�����������t���Ă݂܂��傤�B ���[�c�@���g�łł́A�I�[�{�G�̃_�u�肪�Ȃ��B����͔ނ��g�����e�L�X�g�ɂ��������I�[�{�G�p�[�g���Ȃ��������߂Ȃ̂ŁA�ނ̐ӔC�ł͂Ȃ��̂����A���̂��߂Ɂi�I�[�{�G���Ȃ����j�Asoli�̕����́A���Ȃ�n���ɒ�������B���[�c�@���g�łƂ����ƁA�I�[�P�X�g���[�V�������傫���h��ɂȂ����ƈ�ʂɂ͎v��ꂪ�������A���̋Ȃ̂悤�ɁA���Əꍇ�ɂ���ẮA�������Ēn���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������̂��B �����Ă��̕��Atutti�ɂ�����t���I�[�P�X�g���̔��͔͂���ł���B���[�c�@���g�̕ҋȂɂ��A���̋Ȃ�soli��tutti�����m�ɕ������ꂽ�ƌ����Ă悢�B�i�����Ƃ��A�胊���N�������Ă���悤�ɁA�㔼�͂��ׂ�tutti��ԂƂȂ��Ă��邪�j �����Ƃ��A�͂����Ă��ꂪ�w���f���̐^�̈Ӑ}�ɉ��������̂ł��������ǂ����͂킩��Ȃ��B����������������A�w���f���͂����Ƃ��̋Ȃɂ����Ă��A�n�������R�[���X�̂悤�ɁA�g�����y�b�g���g������������Ȃ��B�܂�������ɂ���A���g���l�b���`���́A���[�c�@���g�̎���ɂ͂��łɎ���x�ꂾ�����킯�ŁA���[�c�@���g�͂ނ��뎞��ɋt�s�������Ƃ��s�Ȃ����A�ƌ�����B�����ŐV�̃I�[�P�X�g���[�V�������g���āA����x��̉��y�`����Njy�����Ƃ��낪�A�ʔ����B ���v���E�g�Ł��{�t���[�g�A�I�[�{�G�A�N�����l�b�g�A�t�@�S�b�g�A�z�����A�g�����y�b�g�A�g�����{�[���A�e�B���p�j�A�I���K�� �S���S�O�b��� �y��̐������[�c�@���g�ł��ɒ[�ɑ����Ă��邱�Ƃ���킩��悤�ɁA�v���E�g�ł͓����̐����f���Ă��A���̋Ȃ͂��Ȃ�h�h��ɍ���Ă���B �v���E�g�ł́A���[�c�@���g�łƔ�r���đS�̂��h�h��ɂȂ��������ł͂Ȃ��A���[�c�@���g�łƂ͂܂�����������R���Z�v�g�ō���Ă���B���Ȃ킿�A �@���g���l�b�������܂�ӎ����Ȃ� �A�g�����{�[�������}���h�I�ɗp���Ă���B �@�ɂ��ẮA�v���E�g�͏����Łu���[�c�@���g�̕ҋȂ͑����̕����͂��܂��������Ă��炸�A�w���f���̌��ȂƂ��܂�ς���Ă��Ȃ��v�Ə����Ă���A�u�����͖؊NJy��ł����āA�i���[�c�@���g����t�����ɂ��Ă������j�a���̌����߂��s���v�Ə����Ă���B����������A�v���E�g�̓��[�c�@���g�قǁAsoli�̕��������ƂȂ������Ă������A�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��A�Ƃ����킯���B���_�Atutti�̕����̓y�_���t����I���K�����g���Ă��邩��A������x�͂�����ӎ����Ă���̂��낤���ǁB �A�ɂ��ẮA���[�c�@���g�łƂ̔�r����ϋ����[���B���Ȃ̉���̂Ƃ���ł��q�ׂ����A���[�c�@���g�́A�ނ̎���̎g�������g�����{�[���p�[�g���������B���Ȃ킿�A�_�鐫�����o���邽�߂ɁB�������A�v���E�g�͂ނ���A�x�[�g�[�x���I�Ȏg���������Ă����B���Ȃ킿�A��r�I�ቹ�̘a���߂邽�߂ɁB�v���E�g�̎���͂��łɃ}�[���[��[�O�i�[���o�����Ă���̂ŁA�g�����{�[���͑����Ȋ�������Ă����B�v���E�g�͂ނ���A�I�[�P�X�g���Ƀg�����{�[���ߍ��ݎn�߂��x�[�g�[�x���̎��オ���̋ȂɂƂ��Ă͗��z�A�Ɣ��f�����̂ł͂Ȃ����B ������ɂ���A�v���E�g�̏ꍇ�A���̋Ȃ̃I�[�P�X�g���[�V�����Ɋւ��ẮA���[�c�@���g�قǂ�����Ƃ����ړI�͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����B ��pastral symphony ���w���f���Ł� �����[�c�@���g�Ł� ���̋ȂɊւ��ẮA���t��̂������̖��_������̂ŁA�����ł́A�����I�ɏq�ׂĂ݂����Ǝv���B �܂��A���[�c�@���g�ł̕]���ɂ��āB���[�c�@���g�͂��̋ȂɃt���[�g�A�I�[�{�G�A�N�����l�b�g�A�t�@�S�b�g�A�z�����������A��d�I�N�^�[�u�̌��y���Ȃ����Ă���B�܂��A�I�[�{�G��z�����̓h���[�������t���A�p�X�g���[�������o���Ă���B ���������������[�c�@���g�̕ҋȂ��A�v���E�g�͂��т����ᔻ���Ă���B���܂�Ɍ����ς��Ă��܂������߂ɁA�w���f���̑f�炪�������茩���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A�Ƃ����̂��B�����āA�h�w���f���h�ɖ߂�ׂ����A�Ƃ��āA���ƁA���[�c�@���g�̕t��������������ƑS�����Ă��܂����B�uThe�@people that walked in darkness�v�ł�������������A���̎��͂܂��������Ŏc�������A���̋Ȃɂ͂���ȍ��Ղ��Ȃ��B �������A�v���E�g�̑ԓx�����͂킩��Ȃ��ł��Ȃ��B�����A��͂肱�̋ȂɊւ��ẮA���ς͕s�v���Ǝv���B���������A�ق��̋ȂƈقȂ�A���ς��{�����R���Ȃ��B���[�c�@���g�Ƃ��ẮA�I���K���̑�����NJy��ɂ������������̂��낤���A�NJy��̉��F�����܂�ɑ��ʂ����āA�m���Ɍ��̕��͋C���E���Ă��܂��Ă���B���Ƃ��uO thou that tellest �v�Ȃǂł͊NJy��̕t�������ɑf���炵�����ʂ��������킯�����A���̋Ȃł͂ނ��낻�̑��ʂ����d�ׂɂȂ��Ă��܂��Ă���̂��B ���������āA�v���E�g�����[�c�@���g���t���������̂�S������������̂��A�̂Ȃ��Ƃ͍l���Ȃ��B���̋Ȃ͑f���ɁA���y�̓�d�I�N�^�[�u�������Ă���A�Ǝv���B �v���E�g�̓I���K�����g�������炻�̕��L���������̂ł́H�Ǝv��ꂩ������Ȃ����A���̓v���E�g�́A�I���K���p�[�g�͏����Ă��Ȃ��B�`�F���o�X���Ȃ������y�_���̎w���������B������킴�킴�A�P�U�t�B�[�g�̂ݎg���A�Ə����Ă���B�܂�A���y��Ō����A�`�F�����I�~�b�g���āA�R���g���o�X�������g���A�ƌ����Ă���̂��B 8�t�B�[�g���g�킸�P�U�t�B�[�g�݂̂ł���A���̉��͂��Ȃ����Ȃ��̂ƂȂ�B�i�`�F���̂Ȃ��R���g���o�X�����̉��ƕ��͋C�͎��Ă���j�@�v���E�g�́A�����Ă����������ʂ��˂�����̂��B���̃v���E�g�̎��݂́A�܂������͂��Ă���A�Ǝ��͎v���B ���ɁA�y���̖�肪2�_����B�܂��͏o�����̈ȉ��̕����B���Ȃ킿�A�w���f���̔łł͂Qnd�p�[�g��������C�ő����̂ł��邪�A���[�c�@���g�ł͂�������U�AC��H��C�Ɣ���������̂ł���B�i�����j   �����[�c�@���g�� �v���E�g�̏����ɂ��A���̉����́A���[�c�@���g���g���s�Ȃ����炵���B�����A�Ȃ����̂悤�ȉ������Ȃ��ꂽ�̂��́A�悭�킩��Ȃ��B ���̑���_�́A�Ȃ�Cdur����Gdur�ւƈڂ�ۂ̃o�X�̓����ł���B���̍ۂɁA���[�c�@���g�łł�F��G�ƈڂ邪�A���T�łł�F����G�ƈڂ�B   ������̏ꍇ�́A�v���E�g�ɂ��A���Ƃ��Ƃ̃w���f���̊y�����A���̐ߖ�̂��߂ɁA���̕������l�߂ď�����Ă���A���L���������ɂ��������̂��A�Ƃ��Ă���B�a���w�̌������炷��A�����͓��R�Ɂ����t���ׂ��ł��邩��A�����͂����t�����A�Əq�ׂĂ���B ������̏ꍇ�͂��������āA���[�c�@���g�̐ӔC�ł͂Ȃ��̂����A�ŏ��̈Ⴂ�ƈقȂ�A���́A�������邩�ۂ��́A���Ȃ�͖ڗ��B���[�c�@���g�Ƃ����낤�l���A���̕��������̋^����Ȃ�F�ƍl���Ă����Ƃ͍l����ꂸ�A�ڍׂ͕s���ł���B ������ɂ���A�I���K���̂��Ƃ����������Ă��A���̋ȂɊւ��Ă��A�v���E�g�������Ă��邱�Ƃ͐������A�Ǝ��͎v���B |

| �g�b�v�y�[�W�֖߂� ���y�G�b�Z�C�̃y�[�W�֖߂� ���̂Q�֖߂��@���̂S�i�� |