| 「メサイア」―モーツァルト版とプラウト版の比較研究(各論)その2 |

| トップページへ戻る 音楽エッセイのページへ戻る その1へ戻る その3へ進む |

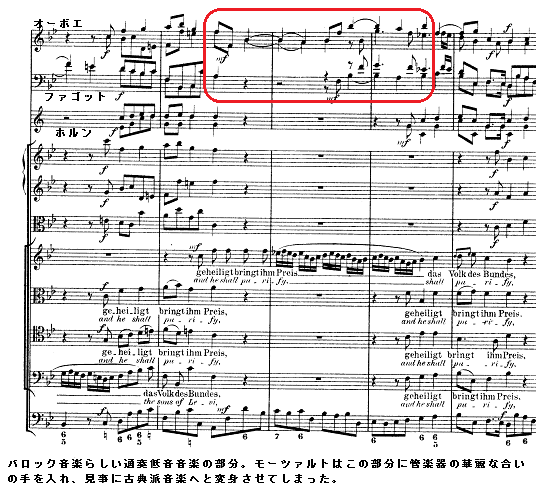

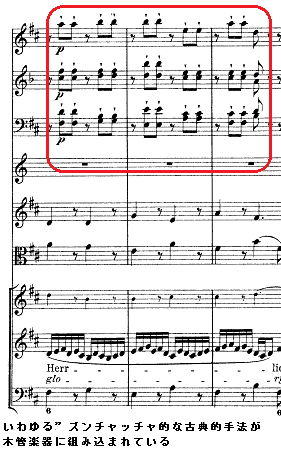

●And He shall purify <ヘンデル版> <モーツァルト版>+オーボエ、ファゴット、ホルン モーツァルトはMessiahを音楽嗜好の変化に合わせて”近代化”させたのであるが、実は同時に時代に逆行するようなこともしている。それが曲のリトルネルロ化である。 リトルネルロ形式はバロック時代にさかんだった形式(その典型が、有名なヴィヴァルディの”四季”)であり、モーツァルト時代には廃れていた。モーツァルトはしかし、Messiahにおいて実はリトルネルロにふさわしい曲を探し出し、合唱をソロカルテットと合唱に分けたのである。 こうした編曲は、このAnd Hi shall purifyの他に、For unto us a child is bornとHis yoke is easyに見られるが、His yoke is easyは最後のみがTuttiで典型的なリトルネルロ形式ではない。 この曲においてモーツァルトは、SoloとTuttiを分けるために、前者においてはオーケストラをいじっていない。管楽器が出てくるのは、Tutti部分の第20小節後半からで、両者の区別のために木管楽器を使っている。 このように、リトルネルロ形式の採用によって、第20小節後半よりこの曲は不連続に変化することになったわけである。 ここでその転換点を見てみよう。特にこの部分を前曲But who may abide the day of His coming?の似たようなところと比較すると興味深い。  同曲mm20~  But who may abide the day of His coming? mm130~ And He shall purifyではいきなりp→fへと不連続的に変化するのに対して、But who may abide the day of His coming?の同じような部分は、ではcrese.を介していることがわかる。要するに、But who may abide the day of His coming?は古典派的に、And He shall purifyはバロック的に編曲されたのである。(但し、And He shall purify演奏に際しては、f記号を無視し、ここをBut who may abide the day of His coming?のようにクレッシェンドにするのもひとつの解釈と思う。モーツァルトの意図を無視することになるかもしれないが。その場合は、両曲とも古典派的に演奏することになるわけで、ある意味、すっきりする)。 またこの部分においては、本来の旋律はテノールが歌っており、それを1stヴァイオリンが、ここが旋律ですよ、とさりげなく示唆しているのであるが、オーボエとファゴットが旋律線をユニゾンでなぞることにより、それをはっきりさせている。 その後は木管楽器が常にまとわりつく状態となるが、当面の役割は、通奏低音形式となる部分の和声ならびに旋律の補完である。第28小節、第31小節を中心に、16分音符の細かい合唱部分に通奏低音のみの伴奏がつくが、この部分を原曲にはない旋律を木管楽器に吹かせて、次のフレーズへつなぐのである。(下譜)  第29小節~ その後も管楽器は、手薄になった和声の隙間を埋めるように進んでいく。 このようにしてモーツァルトは、典型的なバロック音楽である通奏低音部を、古典派音楽へと華麗に変身させたといえる。 なお、この曲においても、現代におけるモーツァルト原典版に近い演奏では、序曲や「And the glory the glory of the Lord」でもそうだったが、弦楽器や合唱には常にオーボエ、ファゴットが付随することに注意が必要である。モーツァルトはあくまでもこうした版(オーボエ、ファゴットが入っている版)の存在を知らないで編曲をしたわけであり、その分、たとえば合唱とオーボエのユニゾンの美しさなどは無視されているのである。 <プラウト版>+オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン 2分7秒より プラウト版においては、モーツァルトが沈黙を守った第1~20小節を、クラリネットとファゴットの四重奏で埋めている。同時に、手鍵盤だけのオルガンパートも書いている。(内容はほぼ同じ) 管楽器パートは小音符で、あくまでオルガン優先で、オルガンのない場合のみ、管楽器をご利用ください、というわけである。  このパターンは、ヘンデルがsenza ripienoと書いた部分までで、第15小節のcon ripieno部分では沈黙する。その後、第21小節以降はモーツァルト版を踏襲するが、オルガンパートに関しては、この曲のtutti部分のみ、足鍵盤を伴って書かれている。 そもそもこの曲は、ヴィヴァルディなどがさかんに用いた、リトルネッロ形式で書かれている。soliとtuttiが繰り返されているのだ。モーツァルトの編曲では、この区別は必ずしも明確ではなかった。単に楽器と合唱のピアノとフォルテの差で行われていた。 プラウトは、足鍵盤付きオルガンを使用することによって、soliとtuttiの区別をより明確にしたといってよい。ただ、soliの部分にも手鍵盤オルガンは使っている(第1~15小節)ので、演奏にあたっては、soliの部分とtutiの部分ではまったく違うストップ構成にしなければならないであろう。 ●O thou that tellest tiding to Zion ↑原典に近い版による演奏 <モーツァルト版>+フルート、クラリネット、ファゴット、ホルン この曲は、前半のアルトソロ部分と後半の合唱部分に分けられるが、モーツァルトのオーケストレーションの面白さは圧倒的に前半部なので、ここでは、主としてこの部分を取り上げよう。 この部分の楽譜を見てまず奇妙に思うのが、その楽器配列である。何と、2ndヴァイオリンとヴィオラが1stヴァイオリンよりも上にある。(下譜)  これは無論、モーツァルトに編曲を依頼したスヴィーテン男爵が、もともとトリオソナタであった原典楽譜の上に、モーツァルト用にスペースを作り、そこに作曲がなされたからであるが、まるで、木が接ぎ木をされて他の種類の木になるようで、極めて興味深い。バロック音楽と古典派音楽の合体を、まさに視覚で示してくれているようだ。 この曲は、おそらくはメサイアの中では、モーツァルトが一番の厚化粧をし、曲を華麗に仕上げた例であるに違いない。すっぴんではさほど目立たなかった古風な女性が、上手なメイクによって、華麗に現代風美人に変身したのである。 まず、この曲の特徴に注意。通奏低音と1パートのヴァイオリンとアルトの三声編成で、典型的なバロック期のトリオソナタ形式である。モーツァルトはいかにしてこの曲を当時最新の古典派楽曲(やっぱりヘンな日本語だ)へと変身させたか。 そのポイントは以下の4点である。 ①オルガンの代替 ②旋律の模倣 ③旋律の創作 ④古典派音楽的な音型の採用 モーツァルトは、以上4点を念頭において、典型的バロック音楽を典型的古典派音楽へと見事に変身させたのである。 まず①においては、おそらくはヘンデルであれば、オルガンでこのように即興で和声を補っていたであろうとの想像を、モーツァルトはしたに違いない。それが彼の編曲のベースとなった。 この例としては、以下の第29小節以下が挙げられるだろう。  この部分は、伴奏が通奏低音しかない状況が続くのだが、それを補うのが、フルート→ファゴット→フルート+ファゴットと続く、一連の流れである。おそらくは、ヘンデルをはじめとした、バロック時代の気が利いたオーガニストであれば、単なる和声の穴埋めだけではなく、このくらいの芸当はしたことだろう。モーツァルトは、それを念頭において、上記の編曲をしたものと思われる。(無論、和声を埋めるために、チェンバロがここに加わるのは言うまでもない) ②の例はあちらこちらで遭遇する。たとえば第17小節のアウフタクトからは、以下のように、本来のヴァイオリンの音型をフルートが先取りしていることがわかる。  ③の例としては、第6小節アウフタクトからの、以下の部分がある。ここはヴァイオリンがある部分であるが、それと同時に、クラリネットとファゴットが新たな旋律を作っていることがわかる。この旋律は、3オクターブであるから、かなり目立つ。  ④の例としてはたとえば、第6~8小節が挙げられる。この部分の木管楽器は、いわゆるズンチャッチャで作曲されており、これは古典派音楽の典型的な作風である。モーツァルトは、トリオソナタの上に、古典派のズンチャッチャをまさに乗っけたわけであり、バロック音楽と古典派音楽の融合を見事に成し遂げた、と言って良いだろう。なお、こうした例は、フーガと分散和音との組み合わせとして、モーツァルトの音楽にはかなり普遍的に見られることに注意したい。(有名なのが、レクイエムのイントロイトの出だし)  第85小節~ちなみにこの部分は、プラウトがごっそり削っている。 さらに、モーツァルトは、弦楽器のユニゾン奏法という、バロック期にはほとんど見られなかったオーケストレーションも、この曲では何箇所かで行っている。(下譜参照)  モーツァルトは以上の観点から編曲を行うことにより、典型的バロック書法の曲を、当時最新の古典派楽曲へと見事に変身させたのである。もはやそれは、編曲などといったものではなく、ヘンデルとモーツァルトの合作といってよいであろう。 <プラウト版>+フルート、クラリネット、ファゴット、ホルン プラウトは、その序文において、モーツァルト版を以下のごとく強く批判している。私の拙い訳よりも、原文をそのまま載せておく。 In Mozart's score this number furnishes one of the worst examples in the oratorio of the meaningless alternation of piano and forte, of which many others are to be found in the course without the least justification either in the character of the music or in Handel's score. At bar 14 an forte is marked where Handel expressly writes piano; in several other places are seen nuances which are without any authority; these I have no hesitation in removing. モーツァルト版においては、モーツァルト自身の解釈によって、フォルテとピアノが頻繁に交代している。第14小節のように、時にそれはヘンデルの意向とは反対になっていることもある。プラウトはこうしたことを批判し、自分はモーツァルトの書いたフォルテとピアノはすべて排斥した、としている。実際、プラウトの版を見ると、モーツァルトが書いたピアノ、フォルテ記号は見事なまでに消されている。(特に前奏部分) また、モーツァルトが主として旋律の補充、補強を主として考えていたのに対し、プラウトは主として和声の補充を考えていた。そのために、モーツァルトが単純に旋律の補強のみをした部分にも、プラウトはさまざまな和声をつけている。(下譜参照。モーツァルト版がフルートだけなのに対し、プラウト版はクラリネットが付加されている)  次に後半の合唱部分であるが、こちらはオルガンが入っているので、プラウトの面目躍如といったところである。第114~115小節のariseのtutti部分よりオルガンが入る。その後第125小節より再度オルガンは沈黙し、第132小節よりオルガンポイントの形で再度入ってくる。 この合唱部分のオルガンの使い方は、「And He shall purify」ほどsoliとtuttiが明確ではないが、それなりの効果はあるといえる。わが母校立教大学がメサイア演奏会を始めるにあたって、モーツァルト版ではなくプラウト版を採用したのは、モーツァルト版にはないこうしたオルガンの効果を求めてのことだったのかもしれない。 |

| トップページへ戻る 音楽エッセイのページへ戻る その1へ戻る その3へ進む |