| 「メサイア」―モーツァルト版とプラウト版の比較研究(各論)その1 |

| トップページへ戻る 音楽エッセイのページへ戻る メサイア、ヘンデル、プラウトへ戻る その2へ進む |

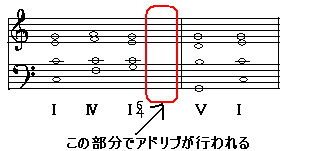

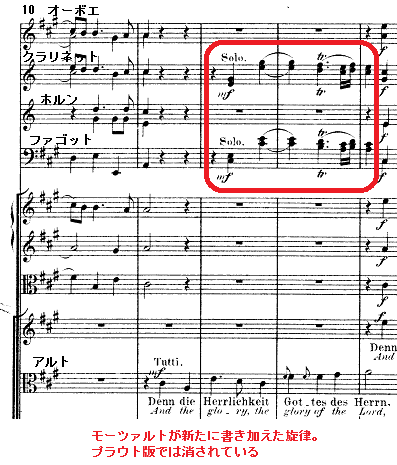

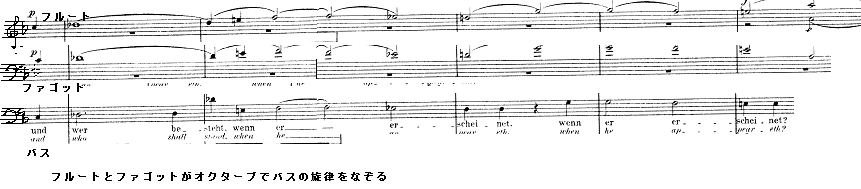

| モーツァルト版楽譜 ヘンデル版楽譜 この版は英語です。 ●序曲 <ヘンデル版> <モーツァルト版>+ファゴット、ホルン、トロンボーン フランス風の序曲で型通り緩→急→緩となっているが、その緩の部分のみ、モーツァルトはオーケストレーションに手を入れている。具体的には、ファゴット、ホルンとトロンボーンが加わっている。 まずはGraveの部分。モーツァルトは、メサイア編曲において、基本的にはトロンボーンはあまり使っていない。トロンボーンは古典派音楽においてはいまだオーケストラにおいて一般的ではなく、宗教曲など、限られた分野でしか用いられていなかったからである。 メサイアは宗教曲ではないか、と言われそうだが、モーツァルトも、否、作曲者ヘンデル自身も、そうは考えていなかっただろう。この曲はキリスト教の典礼で使われるために作られた宗教曲というよりは、宗教に名を借りた、演奏会用のものであったから、通常のオーケストラと同様に扱われたのである。 メサイアにおいてトロンボーンが出てくるのは、序曲と「since by man came death」のみである。後者はその雰囲気が序曲と似ているために、採用されたものと思われる。トロンボーンはもともとは、教会音楽において、アルト以下の声部に付随してcolla parteに使用されていたが、メサイアにおいては必ずしもそうではなく、ある程度独自なパートを吹いており、その結果、和声の厚みが増すような形になっている。 そもそもこの序曲は(他の曲でもそうだが)、ヘンデルの時代から、弦楽だけではなく、ファゴットとオーボエが付随していた。ファゴットは言うまでもなく、通奏低音の補強に、オーボエは、Graveの部分では1stヴァイオリンのみを1st、2ndオーボエがユニゾンでなぞり、Allegroの部分では、1stと2ndオーボエはそれぞれ1st,2ndヴァイオリンをなぞるように指示されている。 モーツァルトは、これにあえて挑戦したのだ。モーツァルト版ではたとえば、2ndファゴットは必ずしもチェロバスと同じ音を吹いてはいない。ホルンもまた、時に弦と歩調を合わせ、時に独自の旋律を吹く。トロンボーンと共にこうすることにより、和声に厚みができ、和声を埋めるべき鍵盤楽器はなくてもよくなったのである。もっともチェンバロはやはり付随してくるが。 モーツァルト版においては、特にトロンボーンの採用により、メサイアの出だしは、宗教曲にふさわしい、荘厳なものとなった。 次のAllegroの部分であるが、不思議なことに、モーツァルトはオーボエやファゴットの指定をしていない。弦楽のみ、すなわち初演時のメサイアと同じ構成である。当然、和声の穴埋めはチェンバロが行うことになる。モーツァルトはなぜオーボエ、ファゴットを重ねなかったのか。単純に実は、彼が使用した楽譜が、ヘンデルの言わば原典版で、「their sound is gone out」を除き、オーボエなどは使われていなかったためである。(http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/4360/1/murahara.pdf参照) それにしても、モーツァルトはなぜこの部分を”放置”したのだろうか。おそらくは、そもそも原曲の四声和音が充実しており、補充の必要性をあまり感じなかったのであろう。但し、チェンバロ等での和声の穴埋めは想定していたものと思われるので、現代における演奏でも、こうした配慮は必要だろう。 <プラウト版>+オーボエ、クラリネット、ファゴット、オルガン 8分10秒より。この演奏には、オルガンは加わっていない プラウトは、序曲においてはトロンボーンは使わず、代わりに、木管楽器とオルガンを使用している。もともとヘンデルは通奏低音の相棒としては、オルガンを使っていた。(彼自身が弾いていた) ヘンデルはオルガン、特に即興の名手だったから、さぞや彼のオルガンは曲にマッチした”即興の名曲”を奏でていたことであろう。 しかしヘンデルの死後、というかバロック音楽の終焉後、オルガンは廃れていった。オルガン音楽はバッハで完成してしまい、またそのレベルがあまりに高かったために、後継者が育たなかった。そのために、古典派まで生き残った数少ない名曲の一つであったメサイアは、通奏低音の和声埋めの主役はチェンバロに変わっていった。だからこそモーツァルトは、オルガンに関しては一顧だにせず、あくまでもオルガンは存在しないものとして、あるいはオルガンの代役としてのオーケストレーションを試みたのである。(無論、歴史的観点から見れば、彼の編曲の最大の目的は、バロック音楽としてのメサイアを古典派音楽としてのメサイアに焼きなおすことにあったことは、言うまでもないが) しかし、古典派の時期には廃れたオルガンも、ロマン派頃にはある程度復活していた。サンサーンスの交響曲第三番「オルガン」や、R.シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語りき」の出だしのように、オルガンの響きは再度ヨーロッパに鳴り響いていたのであった。 プラウトは20世紀初頭の作曲家であるから、当然、オルガンの復活は考えたことであろう。だからこそ、序曲でさっそくオルガンを持ち出したのだといえる。 さてプラウト版序曲Graveの部分では、ほぼ弦楽と同じ内容を、オルガンがダブって弾いている。木管楽器も同様である。ここがモーツァルト版との大きな違いと言える。モーツァルトは、独自の旋律をいっぱい付け加えたから。クラリネット使用を除けば、プラウトはヘンデルの原典にある意味、帰った、と言える。 ところで、プラウトはなぜ、序曲Graveからトロンボーンを取り去ったのか。彼は特にその理由を語ってはいないので、類推するしかないが、彼の生きた時代にその鍵がある。19世紀から20世紀初頭に生きた彼にとって、トロンボーンはすでに、”功成り、名を遂げた”存在だった。古典派時代にはまだまだ萌芽的であったトロンボーンのオーケストラでの役割は、ロマン派時代になると空前の発展を遂げていた。プラウトにとってトロンボーンは、モーツァルト時代のような神秘の楽器ではなくなく、オーケストラを担う楽器の一つとなっていた。だから彼は、モーツァルトと異なり、トロンボーンに格別の愛着はなかったろうと思われる。そのために、あえて序曲からこの楽器を外したのであろう。 次にallegroの部分。モーツァルトはここにはまったく手をつけていないが、プラウト版では途中から木管楽器群が入ってくるようになっており、またオルガンも入っている。そのために、最初からヴァイオリンパートにオーボエが付随するヘンデル時代の演奏ともまた異なった形になっている。 まず、プラウトの書いたオルガン部分について。プラウトは、オルガンを控えめにしか書いていない。 にかけて(実質4小節)と、第69~73小節(やはり実質4小節以下)と、最後の緩の部分のみである。 では、プラウトは何を持ってオルガンを使う基準としたか。チェロバスがオルガンポイントを演奏する部分に限ってである。(最後の緩の部分は除く) 確かにこのようにすることにより、原曲のオルガンポイントが相当強調されることになった。これはプラウトの時代だからこそできた、プラウトの功績と認めてよいだろう。  第46~50小節  第69~73小節 次に木管楽器はいかに使用されているか。これは、弦楽器の補強と和声の補強との二通りに分けられる。前者の場合、第35小節から唐突に出現する。プラウトはおそらく、ここからを別の場面と考えたのだろう。  第35小節~ 後者の場合、第39小節~43小節で和声の穴埋めの役割をさせている。さらに、第60小節以降、第90小節以降では、よりはっきりとした和声穴埋め機能を担っている(下譜)。  第60小節~ この効果は素晴らしい、と評価してよいだろう。スコット・ショウ氏は、プラウトのことをかなり悪し様に言っている(どのヘンデルのメサイアが・・参照)が、私は、少なくとも、この部分のプラウトの編曲はもっと評価してもよいと思う。 ●Comfort ye my people <ヘンデル版> <モーツァルト版>+なし この曲は手付かずである。この曲は通奏低音というよりは、弦楽四部の古典的構成であり、特に改変の必要はないとモーツァルトは判断したのである。したがって、ヘンデルの当初の指示通り、和声の穴埋めはチェンバロで行われることを前提としている。 <プラウト版>+クラリネット プラウト版では、なぜか、合いの手のようにクラリネットが入っている。とはいえ、大して出番はなく、プラウトがなぜここにクラリネットを入れたのか、和声の穴埋めのつもりだったのであろう。  ●every valley shall be exalted <モーツァルト版>+フルート、ファゴット この曲はもともと弦楽器が4声あり、和声が豊富であるため、フルート、ファゴットは全体としては、和声の補充ではなく、補強をしている。また、弦楽器の合いの手の役割も担っている。 ・和声補強の例。フルートとファゴットが、ダブルユニゾンで弦を補強している。  ・合いの手の例。フルート、ファゴットが、弦楽器の主題に合いの手を出している。  この曲はもともとさほどバロック的ではないので、モーツァルトの編曲目的は古典派への衣替えというよりは、オルガンの代替をして、曲をきれいにお化粧することにあった。その目的は充分に果たされていると言えよう。 なお、この曲においては、バロック期に特徴的であったアドリブ的要素が残っていることに注目したい。 バロック音楽はある意味、アドリブの音楽であった。楽譜とは絶対の存在ではなかった。たとえば、ダ・カーポアリアにおいては、繰り返し部分は、アドリブの連続であるのが普通であった。しかし、モーツァルトの時代にはかなりそうした要素は下火になり、アリアにおいても、アドリブの要素はほとんどなくなっていた。 無論、完全になくなった訳ではない。カデンツァとして、一定の和声進行のもとにコントロールされた状況でアドリブは行われたのである。(下譜)  このことを実際の楽曲で見てみよう。以下の楽譜は、モーツァルトの有名な「Exultate Jubilate」の最後の部分である。和声進行のⅠ6/4の部分で停止し、ここでソリストによるアドリブが歌われる。  すなわち、コード進行において、本来なら、Ⅰ6/4→Ⅴと進んでいく部分が、Ⅰ6/4で停止し、ここからカデンツァとしてアドリブが始まり、それが終わると和声はⅤへと進むのである。古典派時代においては、こうした制約のもとで、限られた範囲においてアドリブが行われた。 モーツァルトはしかしながら、この曲においては、なぜかバロック的なアドリブを残したのである。(下譜)  この部分においては、アドリブがなぜかフルートで書かれている。(ファゴットパートもその一部と考えても良い) しかし、このように記譜された時点でアドリブはもはやアドリブではないという矛盾を、モーツァルトは犯しており、この矛盾を後にプラウトに突かれることになる。 <プラウト版>+フルート、クラリネット、ファゴット プラウト版では、モーツァルト版をかなり大きく変更している。モーツァルトが弦楽器の合いの手として書いた部分はそのまま残しているが、その他の部分は、和音を埋めるために、木管楽器を使っている。  また、プラウトは、モーツァルトが書いた上譜の”アドリブ”を批判し、これをすべて削除している。 ●And the glory the glory of the Lord <ヘンデル版> <モーツァルト版>+オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン この曲においては、特に以下の二箇所の追加部分が注目される。いずれもモーツァルトが単にオーケスレーションを厚くしただけではなく、独自の旋律を加えている部分である。おそらくは、ヘンデルの時代ならばオルガン奏者が即興で作ったであろう旋律を、木管楽器により固定化したものと言える。   ↑プラウト版でも残されている モーツァルトの編曲は、この曲を明るく華やかなものとしたが、なぜかバスコンティヌオのみの部分をそのまま残している部分がある。化粧のし忘れである。そしてのちに、このことをプラウトに突かれることになる。 ・曲の終わりの不協和音について 現在、IMSPで見れるモーツァルト版は4つあるがその中で、モーツァルトの楽譜は特異である(なおこの版ではオーボエも入っている)。すなわち、この版のみで、曲の終わりの和音が異なっている。この版では終止が、本来のDdur→AdurのAmen終止ではなく、DdurにG♯とHが混ざる不協和音になっているのである。  興味深いことに、私が調べた限りでは、このモーツァルト版の演奏のすべてがこの版を使っている。この不協和音は非常に目立つので、少し聴いただけでわかるのだ。 ただ、ヘンデルは無論のこと、モーツァルトの時代でも、こうした和声の使い方はまずなかったと思う。どう遡っても、19世紀後半あたりからのものだろう。 したがって、その他の版がここをそのまま素直にAmen終止で終わらせていることを鑑みても、これはもともとモーツァルトがしたことではないのではないか、と思う。このあたりのことは、そもそもこの版に何の説明もないので、詳細は不明である。ご存知の方がいれば、教えていただきたい。 <プラウト版>+オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン この曲に関し、プラウトは序文で、モーツァルト版を次の2点における変更を加えた、と述べている。 ①第12、13小節のクラリネットとファゴットの変更 ②第17~29小節、第63小節~68小節(いずれも、バスコンティヌオのみとなっている部分)におけるオルガンと木管楽器の追加 ①に関して。第13小節のところは、モーツァルトの編曲は二重繋留となる。(チェロバスのD,アルトのFisと、ファゴット、クラリネットのCisとE。下譜参照) プラウトは、これがいかん、というわけ。もしもヘンデルが二重繋留を考慮していたのならば、必ずやその旨を記しておくだろうが、そうではない。よって二重繋留はヘンデルの意図ではなく、ゆえにモーツァルトのこの追加は不要、というわけである。それでバッサリと切った。  ②に関して。この部分はいずれも伴奏がチェロバスのみであり、バロック的である。ヘンデルはもともとはチェンバロで和声を埋めるつもりであったものと思われる。しかるにモーツァルトはこの部分に手を触れていない。彼はヘンデルの意図通り、チェンバロを用いるつもりだったのであろうが、プラウトはどうやら和声の穴埋めは可能な限りなされるべき、と考えていたようで、この部分をチェンバロなしで演奏できるようにしたかった。しかし、弦楽器を使うと、con ripienoの部分と区別がつかなくなり、面白くない。(バロック的な強弱の違いが明確に出ない) そのために前半の第17~29小節はオルガンによって、後半の第63~68小節は木管楽器によって、チェンバロの代わりをさせようと目論んだのである。ただその試みは、単に合唱をそれぞれなぞるだけにとどまっている。 このプラウトの試みをどう評価すべきか。①に関しては、せっかくのモーツァルトの苦心を台無しにしてしまったように思う。角を矯めて牛を殺してしまったわけだ。二重繋留になったところで、一時的な不協和音は誰も気づかないし、それよりもモーツァルトの書いたあらたな旋律の心地よさを残すべきだろう。 ②に関しては、結局合唱をなぞっているだけで和声を補っているだけだから、和声を補っているわけではなく、合唱の補強をしているだけである。まあ、①に関するような改悪というほどではないが、あえてそこまでしなくても、とは感じる。ただ、モーツァルト版よりはかなりにぎやかにはなっている。 ●Thus saith the Lord モーツァルト版、プラウト版共に、変更なし。この曲は弦楽+チェンバロで演奏されるため、変更のしようがない。弦の伴奏があまりに完璧すぎて、チェンバロの助けがなくとも十分に和音を埋めているし、原曲の持つドラマ性は、時代がくだっても(20世紀に入っても)、何らの追加を許さない完成度を誇る。 ●But who may abide the day of HIs coming? <ヘンデル版> <モーツァルト版>+フルート、オーボエ、ファゴット Larghettoの部分では、原曲のオーケストラは弦楽4部合奏であるが、前奏を除けば、弦楽が出現するのはソロの合いの手部分のみであり、基本的には通奏低音形式の典型的バロック音楽である。 そのためにモーツァルトは、随所において、弦楽による和声の穴埋めを試みている。もっともIMSPでネット公開されているメサイア;モーツァルト版の楽譜においては、その部分は小音符で記されているので、演奏の際にはこれを採用するかどうかは指揮者の好み次第、ということなのであろう。木管楽器は主として、前奏とソロの合いの手の補強であり、和声補充としては、あまり大きな役割は果たしてはいない。 第59小節以降のprestissimoの部分では、様相を異にする。こちらでは、モーツァルトの編曲が俄然大活躍をするのだ。 この部分の弦のトレモロ群は、曲想からして、明らかにクレッシェンドデクレッシェンドが要求されてしかるべき部分がある。(たとえば、第61小節から63小節にかけて) しかしながら、<>の概念が確立したのは、モーツァルトが活躍した古典派以降のことで、ヘンデルの時代にはまだそれが曖昧であったため、彼は特にそうした指示は何も書き残していない。 そのためにモーツァルトはまず、このcresc.とdecresc.の概念の明確化を図った。そしてそれをより明確にするために、管楽器を使ったのである。すなわち、フォルテ部分に管楽器群を重ねることによって。これにより、弦楽器のみよりも、明確にcresc.とdecresc.が聴衆に伝わるようになった。(下譜参照)  無論、木管楽器付加の目的は、cresc.の強調だけではない。この曲においても、本来ヘンデルが頭の中では描いていたであろう旋律の強化もある。 たとえば以下の部分。  第133小節アウフタクトより。 この部分では、ファゴットとフルートがオクターブで”バスソロ”の旋律を強化している。モーツァルトは、本来はアルトソロ曲であったこの曲をバスソロに変えているが、ここのオーケストレーションを見ると、なぜバスに変えたのか、その理由がわかる。つまり、アルトのままではファゴットと同じ音域になってしまい、二オクターブしかないのが、バスソロにしたおかげで、三オクターブになるのである。 ところででは、原典版を使った現代の演奏はどうか、少しここで述べてみたい。ここのトレモロがどのように扱われるのかは、演奏全体からすれば、些細な問題であろう。しかし、この部分をバロック的に演奏するか、古典派的に演奏するかは、指揮者のメサイアに対する考えが如実に出て、きわめて興味深いのである。 現在はYouTubeによって、さまざまな演奏を簡単に聴き比べることができるので、こうした調査が非常に便利になった。「messiah But who may abide the day of HIs coming?」で検索して出てきた演奏をいろいろ聴き比べた結果、やはりバロック的な演奏と古典派的演奏があることがわかった。(特に強弱をつけず、トレモロがずっと平坦に演奏されしているものもある。ある意味、これが一番ヘンデルの原典に忠実なのかもしれないが) すなわち、指揮者がバロック的演奏を好む場合、ピアノとフォルテは不連続的に、デジタル的に演奏され、古典派的あるいは一般人受けをしたい指揮者の場合、ピアノとフォルテは連続的、アナログ的に演奏されるのである。 <プラウト版>+フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット プラウトはモーツァルト版に対して、クラリネットをさらに加えているので、その分、だいたい木管楽器は厚くなっている。プラウトがなぜさらにクラリネットを付け加えたのか、その意図はよくわからないが、あまり意味があることではないように思う。 プラウトの編曲理念は、モーツァルトが不徹底であった通奏低音部分の和声のさらなる補強にあるので、それはこの曲でも大いに発揮されている。すなわち、モーツァルトが手つかずで残したその部分には、しっかりとクラリネットによって和声がつけられている。さらにプラウトは、、モーツァルトが書いた弦楽の追加部分を、小音符ではなく、普通音符としている。これにより、プラウト版を使う演奏者は、モーツァルトの書いた弦楽部分を必ず演奏することになり、この部分がより古典派的になり、すっきりすることになる。  第20小節~  同じ部分のprout編曲。モーツァルトの小音符は実音符に、さらにクラリネットがついている 次に、通奏低音部分をモーツァルト版とプラウト版で比較してみよう。第44小節auftaktから。まずはモーツァルト版。3小節にわたり、まったく通奏低音のみの部分が放置されている。  第44小節auftaktより 次に、同じ部分のプラウト版。モーツァルトが放置した部分は、クラリネットにより、和音が埋められている。  第44小節auftaktより prestissimo部分は、プラウト版はモーツァルト版とまったく同じである。モーツァルトの編曲は完璧であり、さすがにプラウトは、どうにも手をつけられなかったのであろう。 |

| トップページへ戻る 音楽エッセイのページへ戻る |