| シューベルトの 「水面(みのも)に歌う」について |

| TOPへ 音楽エッセイのページへ |

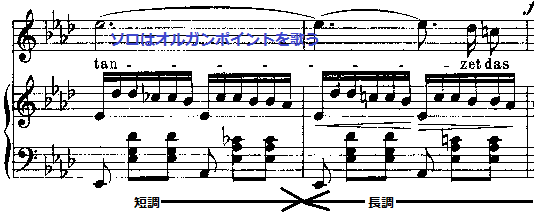

楽譜 シューベルトの歌曲というのは膨大すぎていまだに全曲聴いたことはない。しかしその中でこの「水面(ミノモと読ませるらしい。「スイメン」ではない。{原題は「auf dem Wasser zu singen」}に歌う」だけは別格に好きだった。 この曲を初めて聴いたのは私がまだ立教大学に入学してまもない18歳のときだった。キリスト教のことなんかさっぱりわからないのに聖歌隊に入って3ヶ月くらいして、一年先輩の女子学生がこの曲を歌ったのを聴いたときだった。歌の方はおせじにもそれほどうまいとは思わなかったが、「ああ、なんて美しい曲なんだろう!」と感動したものだった。 さっそく図書館へ行ってレコードを借り出してきいてみた。さすがにプロが歌ったこの曲は本当にいい曲だった。この曲はシューベルトの歌曲の中ではたとえば「アベマリア」や「魔王」や「菩提樹」などのようなメジャーな曲ではないが、私個人としてはシューベルトの書いた歌曲の中では一番すてきな歌だと思っている。 この曲は終始一貫してピアノの右手で奏される16分音符の連続音が流れている。これは水面の波立ちを示しているが、上手に演奏された伴奏を聴くと本当に頭の中に湖の湖水のさざなみが浮かんでくるようである。  譜面ではここはppで開始するよう指示されており、また一フレーズごとにクレッシェンド、デクレッシェンドをするように指示がある。一つのフレーズがよせては返す湖水の小さな波を示し、16分音符の細かい動きがその波の上にたつさらに細かい波を示しているのであろう。 第3小節ではいきなり短九度の不協和音が現れる。寄せては返る波が混じり合ってぶつかり合う姿を彷彿とさせる。短二度+オクターブである短九度という音程は、短二度がすでに17世紀末のイタリアのナポリ楽派(スカルラッティ親子などを中心としたグループで、イタリアカンタータの主役となった。後のオペラの発展にも重要な役割をはたした)で感情表現の手段として頻用されていたように、それをさらにオクターブ上げることによって非常に人間の感情を高揚させる音程である。ここで一気にこの曲の感情が高まり、ソロが入ってくる。 ソロは出だしは低く、ためいきの音程ともいえる前述の短二度で入ってくる。第13小節でいきなり長調へと転調し、曲想はイッキに変わる。ここのところはソロとピアノの右手が三度ずれて歌うところでみごとなデュエットを形成しており、聴きどころである。  最初のach,auf der Fredeのところ。長3度で始まっている  二回目のach,auf der Freudeのところ。同じ言葉、同じフレーズであるが、長6度で始まっている。 なお、このフレーズの繰り返しにおいては、”ach,auf der Freude”の一回目の出だしが長3度で始まっているのに対して、2回目では長6度で始まっていることに注意。 これは、シューベルトがこの繰り返しのフレーズを、単なる繰り返しとは考えていなかったことを意味する。すなわち、1回目は長3度の出だしにより、それより前のフレーズの続き的な感じで始まっているが、2回目は長6度での開始によって、同じフレーズと言葉に一種のアクセントを与えているのである。この効果は絶大で、このわずかな違いにより、2回目のach,auf der Freudeは生き生きと輝き出すのである。 おそらくシューベルトはこのようなしちめんどくさいアナりーぜなどはせず、さらりと書いたのであろうが、そこがまさにシューベルトが天才たる所以なのであろう。 さてこの繰り返し後、和音が減七となり、一小節の休止の後、ソロが今度は高く入る。しかし弱く入らなければならないので、この曲を歌う上では一番むずかしい箇所である。 続いて第26小節ではソロがオルガンポイント(一つの音を長く伸ばすこと)となり、その間にピアノ伴奏は同じ音型を繰り返しながらさりげなく短調から同主調の長調へと、シューベルトらしいあざやかな転調を見せる。(有名な「セレナーデ」において、同じような転調が見られる)   続く間奏のピアノは、フォルテ→ピアノを繰り返す。ここをメロディーをきれいに描出しながら弾き分けるのが伴奏するにあたってはむずかしいところである。 なお、この曲は特に途中では変化のない単純な1〜3番の繰り返しで、この点今ひとつ物足りないと思うところである。特にMIDIで演奏すると歌詞がないのでまったく同じことを三回繰り返すことになってしまうのが残念である。(MIDIを作る上では楽であるが)この曲がいい曲なのに「魔王」や「菩提樹」などほど世間に認知されていないのはこんなところが原因なのだろうか。 私事になるが、ちょっとオーバーにいえば自分の人生はまさにこの曲とともに始まったような気がする。青春の日のなつかしい思い出の曲である。一般に流行歌などはその曲を聴くとはやった当時を思い出すものであるが、いわゆるクラシック音楽なるものはその曲を初めて聴いた時が曲の思い出として残るものである。 誰もが名曲と認める曲はやはり自分でも名曲だなあ、と思うものであるが、この曲のようにそれほど世間に膾炙していない曲でも自分にとってはかけがえのない名曲というものもある。往々にして世間の名曲と自分にとっての名曲というのは、ずれがあることが多い。私はそれでもかまわないと思っている。自分の感性を大事にしていきたい。 |

| TOPへ 音楽エッセイのページへ |