| Beyer3 |

| 音楽エッセイのページへ戻る | Beyer4へ進む |

| Beyer2へ戻る |

| Fr.X. Sussmayr's

instrumental

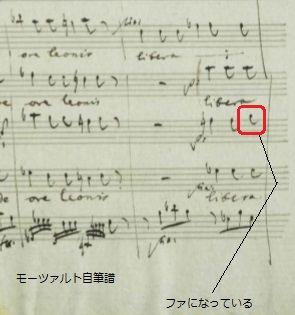

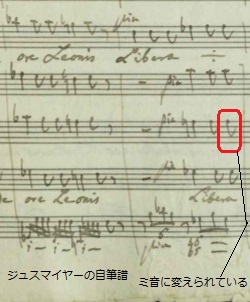

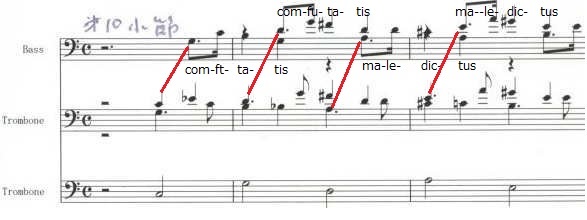

Accompaniment In order to go into the details of sussmayr's orchetration, it would be necessary to write a more all study than is possible within the framwork of a foreword. Let it therefore suffice to point out at least the crucial elements of the problems regarding this orchestration. Sussmayr's orchetrationの詳細に入るためには、序文の枠組みの中で可能な以上に、すべての研究を書く必要がある。したがって、このオーケストレーションに関する問題の少なくとも重要な要素を指摘すれば十分である。 First and foremost the compositional technique is inadequate. Clumsy part-writing, harmonically wrong notes, elementary mistakes and lack of com- positional craft have the result that the noble texture of Mozart's vocal setting is repeatedly and decidedly marred. Frequently we encounter an embarrassing untidiness and purely accidental, in no way intended discords. まず第一に、作曲技術は不十分である。不器用なパート書法、初歩的のミスや作曲上の技能の不足など、そのために、モーツァルトの声楽の魅力は、決定的に傷ついている。頻繁に、我々はハラハラするような曖昧さに遭遇し、純粋に偶然で、決して意図的な不一致はない。 Herewith some examples of such instances: Dies irae, the dominant a/A of the 2nd trumpet and the timpani on the diminished seventh-chard. Tuba mirum, bar 51: The d', of the 2nd violins with e’ flat of the Tenor. There is also the wrongly conceived cadence of the strings (by comparison with the vocal parts) in bar 20 of the Hostias, or the clash of tonic and dominant on the last crotchet of bar 53 in the Benedictus etc. ここにはそのような例のいくつかを挙げる。 Dies irae、第2トランペットのドミナントのラ音と、減七和音のティンパニ Tuba mirum 第51小節。第2ヴァイオリンのレ音とテノールのミ♭音。  Tuba mirum 第51小節 ここでもまた、誤った弦のカデンツが生じている。(声楽パートとの比較によって)。Hostiasの第20小節↓  あるいは、 Benedictusの第53小節の最後の四分音符上のトニックとドミナントのクラッシュ等。  Most seriously affected are especially the more subtle sections of the score, such as the Recordare (We know from Constanze that this movement meant very much to Mozart, and that it was of the greatest importance to him "to have been able to write down this piece, if be sbould die beforr comr pleting tbe entire work"). 最も深刻な影響を受けたのは特にRecordareなどのような、スコアのより微妙なセクションである(この楽章が、モーツァルトにとっては大変意味があったことを、我々は、コンスタンツェから知っている。そして、彼にとって、作品全体を完成する前に死んでも、これを書き留めることができたのは、非常に重要なことであった) Just this movement―... it is one of tbe most artistic, purest, most soulful movements which Mozart ever wrote" (Alfred Einstein) ―was much disturbed by Sussmayr, be it through contrapunctal experiments and the resultant thickness of texture in bars 46-49, be it through his sedulous insertion of a fourth part (viola) into the wonderful three part writing of Mozart in bars 20-26 which results in no less than four parallel octaves, on and, worst of all, the ugly of the Viola in bar 25. この楽章Recordare―「それは、モーツァルトが書いた最も芸術的で最も純粋な、最も魂の多い楽章のひとつである」(Alfred Einstein)―は、Sussmayrによってかなり混乱させられていた。それは、第46-49小節の対位法的実験や内容の結果的な重さを通して、第20−26小節のモーツァルトの素晴らしき3パート書法への4番目となるヴィオラパートへの彼の悲惨な挿入を通して。4箇所以上の平行八度、もっともひどいのは、第25小節の醜いヴィオラである。 The transitional bar 92 is another mishap. The

viola part ignores the suspension in the Tenors and in addition, results

in parallel octaves with the sop Already on the first crotchet of this

bars the 1st violin collide with the Soprano, as they do not play the

suspended d'. (And why not, considering that they have followed the

melodic line for the last eight bars?) その他の楽章におけるこのような思慮不足の例は、特にHotias(第4小節:ソプラノのレ音の先取り音である上弦楽部の4番目の八分音符―第12小節:ソプラノのラ音の先取りであるヴィオラの2番目の八分音符、第50小節:ソプラノのミ音の先取りである第2ヴァイオリンの4番目の八分音符等。 Another source of annoyance due to Sussmayr's inaptitude in matters of partwriting are the consecutive thirds for which he seems to have a predelection, particularly in the strings. Examples occur in the Rex tremendae (bars 8-14) in the Recordare (bars 20-24, 46-49), or the Quam ollim Abrabae (violas and basses). These processions of thirds, apart from being schematic and tedious unfortunately have a more serious effect than merely that of blurring vital outlines: 別のジュスマイヤーによる不適当な悩みの根源は、彼が好んだように見える連続三度である。ことに、弦楽器において、それは著しい。例としては、Rex tremendae (bars 8-14) in the Recordare (bars 20-24, 46-49), or the Quam ollim Abrabae (violas and basses)がある。こうした三度の流れは、残念なことに重要なアウトラインをぼかすだけのもの以上に深刻な影響を与える。 In the Rex tremendae e g. Sussmayr weakens Mozart's dramatic dialogue between the two outer parts(VI.I and Bassi) to a large extent by his sequences of thirds.Sussmayr requent found in the mannerism of Italian baroque musi but they have no place in the severity of th movement, The Gratias of the C minor Mass could have served as an example of the way in which Mozart conceived movements of this stamp. This scaling down, this "prettying up" immediately brings to mind similar practices in the visual arts, and with this we are touching one of the essential problems of Sussmayr's completion. Rex tremendae において、すなわち、Sussmayrは、モーツァルトの2つの外側パート(第1ヴァイオリンとBassi)の間の劇的な対話を、彼の三度の連続によって、大きく弱めている。そうした三度の連鎖は、しばしば、イタリアバロック音楽のマンネリズムにおいて見られるが、それらは、この楽章における荘厳さにはふさわしくない。ハ短調ミサ曲のGratiasは、モーツァルトがこの特徴的楽章を作り上げたやり方の例となり得よう。このスケールダウン、この”飾り立て”は、すぐに、視覚芸術にも同様ものを思い起こさせることになる。そして、これとともに、我々は、ジュスマイヤーの補筆の本質的問題に触れていくことになる。 Again and again Sussmayr translates this colossal fragment into the pleasing and conventional bourgeois medium of the church music to which he was attuned as a child of his time. Seen in such a narrow way, it is inevitable that archaic greatness is diminished and that the spiritual transparency of the work cannnot be grasped with the sciousness. Sussmayrは、何度も、この桁外れに大きな断片を、時代の子として彼が調整した教会音楽の喜ばしい伝統的なブルジョアの媒体に移している。そのような狭い意味で見ると、古風な偉大さがなくなり、作品の霊的な透明性が、霊感をもって把握されなくなることは避けられない。 This becomes particularly apparent in the last bars of Rex tremendae; Twice we hear the prayer salva me in expressive sixths, and then Mozart raises the third appeal to the fons pietatis into a supra-personal sphere- perhaps one of the most uplifting moments of the entire Requiem- coming to a renaissance ending on an open fifth. Sussmayr sullies the clarity of this 'fount of mercy' by introducing what can only be described as a sickly-sweet seventh and resolving it into the third( bar 21/22,VI.II. The first crochet of the last bar should unquestionably remain without a third ,as is the case in the choral parts, whereas the subsequent f’ of VI I-which is Mozart's own- already leads into the the biginning of the Recordare). これは Rex tremendaeの最後の小節で特に顕著になる。我々は、六度で表現されたsalva meの祈りを2回聞くが、その時モーツァルトは、 fons pietatisに対して、第3音のない五度というルネッサンス期的な終止でもって、人格を超えた領域(それはレクイエムを通じて、もっとも至高な瞬間である)へと3度めのアピールを訴える。Sussmayrは、この「慈悲の恵み」の明快さを、病的に甘い七度としてしか表現できないものを導入することによって、そしてそれを三度に解決することで曖昧にしてしまう。(第21,22小節、第2ヴァイオリン。最後の小節の最初の四分音符は、疑いなく、三度音は残さないべきである。それがない合唱同様に。しかし、続く第1ヴァイオリンのファ音―これはモーツァルト自身の音である―は、すでに、次のRecordareの導入となっている)。 There are many other places as well where Mozart's noble simplicity or that severity which is dictated by the text are falsified by the sweet element of the seventh: In bar 4 of the Hostias a completely unintended five six chord (that it is unintended is evident from the vocal parts) intrudes with utter banality, and the first section of the text closes quite simply without the c on the third crotehet of (bar 20). モーツァルトの貴重なシンプルさや、テキストによって指示される重大さが七度の甘い要素によって曲げられている場所は他にもたくさんある。 Hostiasの第4小節では、意図しない  Hostias 第18小節〜 Also, assuredly on the third crpchet of bar 48 in the Tuba Mozart would have chosen the less compromising sixth chord, so much more appropriate the sacred style, rather than the three four chord. In the7) Mozart still completed the string introduction himself and quite clearly did not want a seventh in the cadence, but in the epilogue to this movement in bar 129 Sussmayr adds it (last quaver in the viola). また、Tubaの第48小節の3番目の四分音符には、モーツァルトは3/4和音ではなく、より適切な神聖なスタイルにふさわしい、より危うさの少ない6度和音、を選んだであろう。 Recordreの第14小節において、モーツァルトは弦の導入を完了しており、カデンツにおける七度ををまったく望んでいなかったが、この楽章のエピローグにおいて、すなわち第129小節で、ジュスマイヤーは、ヴィオラの最後の八分音符で、その禁断の七度を加えてしまった。(で、そこは七度をなくした)  Recordreの最後 Or: In the last of the three towering chords which announce the terrifying "Rex "of the chorus the dominant is changed into a particularly nonsensical and illogical seventh chord by the c in Fag 1 - which, on top of everything else is resolved wrongly to the note above. In this way the trend towards mellowness, not to say softness, of Sussmayr's church music frequently pervades the clarity and expressiveness of Mozart's vocal setting. 合唱の恐ろしい「Rex」を宣言する3つの響きのあるコードの最後では、第1ファゴットのド音によって、ドミナントがナンセンスで非論理的な七度和音へと移り変わる。このようにして、Sussmayrの教会音楽の優しさは、柔らかさというよりむしろ、モーツァルトの声楽の明瞭さと表現力に浸潤している。  The question of Mozart's claim to his own creative property gains further urgency if we look at those places where the pupil saw fit to correct his Master. In this context we think especially of the Oro supplex in the Confutatis which, apart from the beginning of the Recordare, is the only section in the sequence which Mozart orchestrated himself and is one of the "harmonically most overwhelming examples of Mozart's art" .(Abert) Contrary to Sussmayr's alteration, Mozart only brings in the pairs of woodwind instruments on the diminished triad, where the organ figuration begins. モーツァルトの創造的な財産への彼の主張の問題は、弟子が師を訂正するのに適した場所を見ると、とたんに緊急性が増してくる。この点では、我々は特に、Oro supplex in the Confutatisを取り上げてみたい。これは、Recordareの最初を除いて、モーツァルトが自身でオーケストレーションし、”和声的にモーツァルトの芸術の最も圧倒的な例” (Abert) の1つである。ジュスマイヤーの改造とは対照的に、モーツァルトは、減三和音での木管楽器のペアを持ち込むだけで、オルガンフィギュレーションを開始する。 The preceding bar, as Nowak feels so correctly, is "a sort of up beat". Apart from the fact that Sussmayr's superfluous addition of the trombones introduces a wrong colouring into the hollowness of the orchestral sound chosen by Mozart according to Leopold Nowak "a coarsening of the original texture"― the harmonic and metric structure of the entire following section is shifted as, misunderstanding Mozarts concept, it is pushed ahead by a whole bar, (cf. facsimile IV). そこに先立つ小節は、Nowakが正確に感じているように、「一種のアップビート」である。 Sussmayrがトロンボーンを余計に加えたことはモーツァルトが選んだオーケストラ音の窪みにに間違った色づけをもたらすという事実( Leopold Nowakによれば「元のテクスチャを粗くする」という)は別としても、続くセクション全体の和音的音律的構造は、Mozartsのコンセプトを誤解しているように、変化している。それは全体の小節によって前に押し出された形になっている(ファクシミリIV参照。訳注Confutatis参照。ジュスマイヤー自筆譜は、第25小節が譜表の一番最後に書かれている―Dr.町田が修正している)。 This is not the only instance of a tampering with Mozart's text. In other movements, we also find corrections of Mozart's phrasing and dynamic markings- as rhythmic values. Even the actual notes are altered, as for example in bar 18 of the Domine Jesu: Here the last quaver of the Tenor (f') clashes with the held g flat of the Basses. This transitional dissonance is the result of Mozart's part riting and gives increased expressiveness in comparison to the repeated notes of the libera eas in bar 15, Sussmayr alters the f' to e', thereby robbing the passage of its logical and organic course and at the same damaging the tension created by Mozart by a forced interval (e' to d' flat) which is difficult to sing. It is incomprehensible why suBmayr was not aware of Mozart's intention, and why he thought he had to correct Mozart's expressive dissonance aseing a mistake in notation factimile V) これは、モーツァルトのテキストに干渉する唯一の例ではない。他の楽章では、モーツァルトのフレーズとダイナミックなマーキングをリズム価として修正されていることがわかる。Domine Jesuの第18小節のように、実際の音符さえも変更されている。ここでテノールの最後の八分音符(f ')は、そのまま保たれているバスのg♭とクラッシュする。この過渡的な不協和音は、モーツァルトのパート書法の結果であり、第15小節のlibera easの音符と比較して表現力が向上している。Sussmayrはファ音からミ音に変え※、それによって論理的および構成的なパッセージを奪ってしまっている。歌いにくい音程(ミ音'からレ♭音へ)であり、モーツァルトが作り出した緊張感を損なう。なぜジュスマイヤーがモーツァルトの意図に気づかなかったのか、またなぜ彼がモーツァルトの表現としての不協和音を修正しなければならないと考えたのか、理解できない。 ※Eulenberg版ではファ音に戻されているが、古いBreitkopf and Hartel版では、ジュスマイヤー版が踏襲されている   And what about the purely instrumental sound? If one listens to the orchestra alone,without choir or vocal soloists, it becomes obvious how far Sussmay's "routine orebentration'' (Bruno Walter) is removed from the transparency of a Mozart score. 合唱やソロオーケストラのみで聴けば、いかにジュスマイヤーの決まりきったオーケストレーション(Bruno Walter)がモーツァルトのスコアの透明性からかけ離れているかがわかるだろう。 As for the individual registers: Already the string writing is completely different in Mozart, only the logic of the part-writing, especially in the inner parts Mozart's strings breathe and speak. they follow the singer and give the text and the musical situation a distinct profile. すでに弦楽書法は、モーツァルトとは完全に異なっており、パート書法の論理は、特に内声において、モーツァルトの弦楽器の弦は息吹をし、話しかける。それらは歌手に従って、テキストと音楽の状況を明確にする。 In Mozart we would never find such an insipid and rigid accompaniment (which also clashes with the solo Trombone) as in Vl. 1 in the annunciatoory bar 28 of the Tuba mirum, nor a banality such a the syncopation in bars 6-10 of the Domine Jesu or the off-beat quavers at the end of the Osanna. After the somber sounds of the in obscurum of the Domine Jesu, at the transition to the invocation of St. Michael (bar 32), saBmayr makes use of the string figure of Mozart which only gets its true significance the annunciation to the Quam olim which is so dramatically moving with the far-flung gesture of the outer string parts. モーツァルトでは、Tuba mirumの第28小節の告知における第1ヴァイオリンのような、ソロ・トロンボーンともクラッシュする陳腐で固い伴奏、あるいは、Domine Jesuの第6−10小節の野暮なシンコペーション、Osannaの最後のオフビートの八分音符は、見いだせない。Domine Jesuのobscurumにおける憂いを帯びた音の後の、St. Michael への呼びかけへの移行で、ジュスマイヤーはモーツァルトの弦楽器音型を使用して、外側の弦パートの広範囲の動きで、非常に劇的に動いているQuam olimへの宣言の真の重要性を得る。 These few examples are taken from the sum total of numerous illogicalities within the string parts. The mistakes and deficiencies in which the part-writing of the strings abounds has already been discussed at the beginning of these critical comment. これらのいくつかの例は、ヴァイオリンパート内の多数の不合理の合計から取られている。弦楽器のパート書法がかかえている間違いや欠点は、これらの重要なコメントの冒頭ですでに議論されている。 Woodwinds In SuBmayr's score―even apart from the archaic sections― these instruments and bassoons frequently ding colla parte to the vocal parts, which has the result that especially the first basset horn gets into the highest notes of its upper of this instrument. Mozart only used the high play and ing forte, in piano passages, or when instrumen only had an accompanying or complementary func tion, he always chose the typical and mellow midd register. The lower registers were mainly resen to obtain definite tonal colourings. Generally M zart made use of the basset-horns much more eco nomically than Sussmayr. ジュスマイヤーのスコアでは、古典的なセクションを除いても、これらの楽器(バセットホルンやファゴット)は頻繁に声部とcolla parteであるため、特に第1バセットホルンがこの音域での最上部の最高音になっている。一般的に、モーツァルトは、この楽器の高音域をソロパートやフォルテで使っている。ピアノのパッセージにおいては、あるいは単に補助的な伴奏機能の時には、彼はいつも典型的で柔和な中音域を選択した。下の音域は、主に明確な調色を得るために保たれた。一般的に、モーツァルトは、バセットホルンを、ジュスマイヤーよりかなり抑制的に使っていた。 As is the case with the strings, Sussmayr's part writing in the wood winds is frequently marred by negligence, as forinstane in bars 55-62 of the Tuba mirum.They look as thout a layman had written them.: In bars 55 and 56 the Basset-Horn II doubles Bassoon I. In bar 58 the bass note of the five six chord is played by Basset-Horn II at bar 59, leads to parallel octave with Bassoon I because of the anticipated seventh which in Mozart only appears on the last quaver. The resolution of this seventh now leads to a doubling in bar 61 which Sussmayr stubbornly keeps up as far as the third beat of that bar. 弦の場合と同様に、木管楽器のSussmayrのパート書法は、しばしば不注意によって傷ついている。Tuba mirum.の第55-62 のように。それらは素人が書いたように見える。 第55,56小節において、Basset-Horn IIはファゴットIとダブる。第58小節では、  In bars 6/7 of the Confutatis he obvious doubling another factor which is disturbing and tonally unsatisfactory. (Apart from that, this transition should carry on organically from E major and lead the third of the voca me without the harmonic kink caused by a false relation.) Confutatis の第6/7小節では、ジュスマイヤーは、明らかに不安定で調子が悪い別の要因(ソナチュラル音を伴う木管楽器の付加)をダブリングさせた。 (こういうことがなければ、この移行は構図的に E major から始まり、対斜によって引き起こされる和声的ねじれを伴わずに voca meの合唱の三度を導くはずだった。)  Moments of pregnant declamation are often watered down by SuBmayr through held notes in the woodwinds, and at times they are "gummed up" e.g. in the Dies irae (bars 42/43-46, 47, 50) in the Rex tremendae (bars 16/17) and the Recordare (bars 106/108). In the Lacrimosa the held chords of such a "woodwind organ'', further thickened by the trombones, seem in direct opposition to the first haltingly stammering qua resurget ex favilla. On the other hand SuBmayr foregoes the "pedal", a device which he used frequently in places where one might regard it as exigent, such as in bars 1-7 as well as in bars 1-27 of the Agnus Dei. 意味深長なdeclamationの瞬間は、ジュスマイヤーが付加した木管楽器によって、しばしば押し流されてしまう。 すなわち、Rex tremendae(第16/17小節)やRecordare(第106/108小節)やDies irae(第42 / 43-46,47,50小節)にある。 Lacrimosaでは、トロンボーンによってさらに厚くされたこのような「木管楽器」の和音は、qua resurget ex favillaの最初の息を吐き出すような音を保つことに直接的に反対しているようである。一方、ジュスマイヤーはAgnus Deiの第1-7小節や1-27小節のように、それを緊急とみなす場所で頻繁に使用したデバイス、「ペダル」を先立たせている。 Trombones: As we saw when speaking of the woodwinds, frequently at climactic points brought about by the text, the choral declamation is blurred by the trio of those instruments which are particularly suited to emphasise such moments. 木管楽器についての話題で見たように、しばしばテキストによってもたらされるクライマックスの点で、そのような瞬間を強調するのに特に適している楽器のトリオによって、合唱のdeclamationがぼやけている。 We find a typical example in the Rex tremendae: After the three fold Rex Mozart does away with strings and organ in bar 6 in order to allow the choir to declaim freely with metallic sharpness on the dominant which he had reached. Now, whereas SuBmayr underlines this evocation with woodwind, trumpets and timpani he weakens it at the same time by giving crotchets to the trombones. Not only that he lowers the line of Trombone III by an octave and thereby darkens a passage which should have the greatest possible luminosity. (L. Nowak has pointed out this notation which was first published in the NMA.) Incidentally, SuBmayr sets Trombone III at the ower octave as early as bars 2, 4 and 5, and the other two trombones he also sets lower than the vocal line in order to give more sonority to the exclamations of the chorus! Rex tremendae:にその典型例がある。.3回のRexの叫びのあと、モーツァルトは、第6小節において、弦楽器とオルガンを駆逐してしまう。合唱に、ドミナント上の金属的な鋭さで自由に叫んでもらうために。だが、ジュスマイヤーは、木管楽器、トランペット、ティンパニでこの叫びを強調しているが、同時にトロンボーンの四分音符によって、これを衰弱させてしまう。第3トロンボーンのラインを1オクターブ下げるだけでなく、可能な限り明るい光を通すパッセージが暗くなってしまう(L. Nowakは、NMAで最初に出版されたこの記譜法を指摘している)。ちなみに、ジュスマイヤーは、第3トロンボーンを第2,4,5小節の早い時期に1オクターブ下に設定し、その他の2本のトロンボーンもまたボーカルよりも低く設定している。合唱の感嘆にもっと響きを与えるために!(そこでここは合唱と同じ音域にした)。 We meet a similar situation in the Confutatis: Instead of allowing the trol nes to declaim "passionate,excited dialogue" (Jahn Abert) of the male voices colla parte as at obscures bars 10-16 crotchets. nstead of ng of the rhythn roade me constitutes an anticipa h at the same tion of the entry of the vocal parts as well as by he held bass notes of Trombone ill. Perhaps was suBmayr's intention to achieve an augmentation a clarification of the harmonically expanded stru ture in comparison with the first statement b making this variant. However, here this "mor less" and causes a noticeable d in results in a tension. Confutatisにおいても、同様の状況にである。トロンボーンに最初に、男声とcolla parteで"passionate,excited dialogue"(Jahn Abert)を宣言させる代わりに、ジュスマイヤーは、第10−16小節を、  Mention has already been made about the tampering with Mozart's authentic orchestration of bars 25 -40, also about the tenuto of bars 5 and 6 in the Lacrimosa. Confutatisの第25−40小節のモーツァルトの真のオーケストレーションへのジュスマイヤーの審議についてはすでに記述したが、Lacrimosaの第5,6小節のテヌートについても、これは同様である。 The use of the trombones in the Benedictus particularly incomprehensible, especially in bars 1-4, 10-18, 25-27. Within these bars they are top-heavy, and it has become the tradition since long to omit them. Benedictus におけるトロンボーンの使用は特に、理解しがたい。特に、 in bars 1-4, 10-18, 25-27。こうした小節では、これらは頭が重く、長い間省略してきた伝統となっている。 Apart from all that the treatment of the trombones in Mozart's Requiem is the question which has been discussed most frequently. Alfred Einstein SuAmayr's inferiority is at its ost obvious writes in the schematic and coarse writing for the trom- bones which needs a renovation in a truly Mozart- ian sense throughout . Alfred Einsteinは、「ジュスマイヤーの劣位性は、トロンボーン書法の粗さで明らかである。それは、真にモーツァルト風のリノベーションを必要とする」と書いている。※ ※Alfred Einsteinは、ジュスマイヤーの受け入れた数少ない一人である。彼は、以下のようにも書いている。 ジュスマイヤーによる彼自身の補筆の説明が真であると受け入れられれば、レクイエムにおいて、どの部分が真正で、どこがそうでないか、という論争は無用なことである。ジュスマイヤーの正直さにはほとんど疑いがない。彼は、コンスタンツェに大きな奉仕をした。もし彼がもっとも価値の少ない性質として自身の貢献を示すことができたのであれば。 しばしば言われる、作曲家としての彼の絶対的劣性の主張は、Lacrimosa, the Benedictus, and the Agnus Deiのすべてがモーツァルト自身のオリジナルからであるという結論から導かれるが、これまでのところ以上に、ジュスマイヤーの教会音楽のより正確な調査がなされるべきである。 (R.Maunder Mozart's Requiem p1-2) Trumpets and Timpani In these instruments corrections would have to start as early as the Kyrie. (As has already been said the instrumental accompaniment of this double fugue is not from Mozart's own hand.) The Timpani figuration in bar 86, as an example, overshadows the ascending semiquavers of the basses, and in addition this entry of the Timpani gives the impression of a harmonic goal which, however, is only reached in bar 87― In bar 42 the suspended b’ flat in the Alto is blotted out by the a', a, A of Trumpets and Timpani. The rests in the parts of these instruments on the last beat of the fermata bar 98、 where the Kyrie appears for the first time together, is equally incredible. Just here the full sound of the tutti on the diminished seventh chord should be retained to bridge the rest with the fermata.― Finally there is the anticipation of the tonic on the second beat of the penultimate bar: This bar rests on a fundamental pedal point A, and the two quavers of the basses are mere passing notes and do not represent a tonic ―seen from the point of view of cadential tension (g sharp-a-d),― this tonic is reserved for the closing bar. これらの楽器では、早急にKyrieから開始する必要がある。 (すでにこの二重フーガの伴奏はモーツァルト自身の手によるものではないと言われている)。 第86(38)小節のティンパニの例は、バスの上向する16分音符の影を薄くしており、、さらにティンパニのこのエントリは、第87小節で達成された和声的目標の印象を与える。 第42小節では、アルトのシ♭がトランペットとティンパニのa'、a、Aによって消し去られる。 第98(50)小節のフェルマータの最後の拍で、これらの楽器の部分の休符部分は、ちょうどここで初めて、各パートのKyrieがそろうが、同様に信じられないほどである。ちょうどここで、減七の和音のtuttiの完全な音は、fermataで残りの部分への橋渡しのために保持される必要がある。最後に、最後から2番目の小節の第2拍上に、トニックの先取り音がある。この小節は、基本的なペダルポイントのラ音、そしてバスの2つの八分音符は単なる経過音であり、カデンツの緊張(ソ♯‐ラ‐レ)の観点からは、トニックを示すものではない。このトニックは、終止の小節のために保たれている。 In the Dies irae SuBmayr's "illustrations" largely indulge in emphatic theatricalities, especially in the fanfares in bars 8, 23, 25, and 52. Surely Mozart would have shaped these bars in a less obvious, less brash manner。 Nor is the shift of emphasis in bars 44-50―underlined by accents― in any way Moartian, for the line of the quantus tremor est futurus surely has as its goal the d in bars 42,46 and 50。 Dies iraeでは、ジュスマイヤーの "説明"は主に強く気取っているように見える。in bars 8, 23, 25, and 52では特に、ファンファーレのようである。確かにモーツァルトは、あまり明白でなく、控えめなやり方でこれらの小節を形作ったであろう。また、モーツァルト風にアクセントで強調された第44‐50小節の(金管楽器等による)強調は必要ない。なぜなら、、 quantus tremor est futurusの行は、in bars 42,46 and 50において、確かに(第53小節の)レ音をそのゴールとしているからである。 Similarly in bar 10 of the Rex tremendae the two crotchets cannot simply be justified by the fact that their natural notes happen to fit the harmony. On the other hand they are missing in the following bar on the harmonic close. In any case Mozart probably would not have brought in Trumpets and Timpani at all until bar 16 at the word majestatis. 同様に、Rex tremendaeの第10小節では、2つの四分音符は、その自然倍音がハーモニーに合っているという事実によって、単純に正当化できない。一方、和音の終止する次の小節では、それらの金管楽器の音は欠落している。いずれにしても、モーツァルトは、おそらく、トランペットとティンパニを、majestatisという言葉である16小節まで持ち込んでいないだろう。 In the Confutatis sul3mayr perhaps made use of these instruments in order to heighten the drama of this movement and to give extra emphasis to the cries of the tormented souls. (The indication of Trumpets and Timpani in the autograph is not Mozart's, but Eybler's). Confutatis では、 ジュスマイヤーは、おそらく、この楽章のドラマ性を高め、苦しんだ魂の叫びに重点を置くために、これらの楽器を使用した。 (自筆譜のトランペットとティンパニの表示はモーツァルトのものではなく、アイブラーのものである)。 As the dialogue of the male voices in both cases moves towards E major, the logical note for the Timpani in bars 6 and 16 should also be an e, instead of which we find a rest conditioned by the tuning in A and d. On the other hand Timpani in A and are unthinkable, for Mozart never wrote a Timpani part with the instruments tuned at the interval of a 5th. There is no basic need for Timpani and Trumpets whose natural notes can only be used on scattered occasions. If one leaves the forte bars of this movement in the status nascendi of Mozart's fragment-- which only consists of the dialogue of the male voices and the "twisting string figuration" (Jahn Abert)― one is confronted with an overwhelming expressiveness which needs no further additions. どちらの場合も男声の対話がE majorに向かうにつれて、第6小節と16小節のティンパニの論理的音符はミ音でなければならず、代わりにラ音とレ音のチューニングによって調整された休符が見つかるはずである。一方、ティンパニのラ音は考えられない。なぜなら、モーツァルトは五度の間隔でチューニングされたティンパニのパートを書いたことはなかったからだ。ティンパニとトランペットの基本的な必要性はないが、その自然倍音は散在した機会にしか使用できない。(”男声の対話と”捩じれた弦楽器の音型”からなる)モーツァルトのフラグメントのそのままの状態に、この楽章のフォルテの小節を残すと、さらなる付加を要しない圧倒的な表現力に直面することになる。 In the Sanctus the clear-cut rhythmic figure of the Timpani attracts attention and calls to mind a similar figure in the Sanctus of Bach's B minor Mass which Mozart and SuBmayr can hardly have known. Sanctusでは、ティンパニの明確なリズミカルな音型が、モーツァルトとジュスマイヤーがほとんど知らなかったバッハのB minor MassのSanctusの似たような姿に注目が向けられる。 But at the section Pleni sunt coeli this figure, sforzato and removed from the basses by a large interval, seems somewhat lost. Then in bars 9/10, the tonal tension leading towards the cadence is weakened rather than retained or increased by the quaver beats, interrupted by rests, of Trumpets and Timpani. しかし、Pleni sunt coeli のセクションでは、この音形は、やや失われているように見える。その後、第9/10小節では、カデンツに向かう音の緊張は、トランペットとティンパニの八分音符の拍によって、その間の休符によって妨げられ、保たれかつ増大した以上に弱められる。(だからここは直した) And what of the Trumpets in the Benedictus? It is harrdly likely that Mozart would have used these instruments ―fortissimo at that ―in a movement of this type. Within the framework of this mild cantabile section they give nothing but blatancy and weightiness to the two interludes. そして、Benedictusのトランペットについてはどうか?モーツァルトが、このタイプの楽章で、これらの楽器をffで使用していたことはほとんどない。この温和なカンタービレの枠組みの中で、それらは2箇所の間奏に、混乱と重さを与える。 Equally Mozartian are the thundering semiquavers of the Timpani in bar 8 of the Agnus Dei. At this moment (as later in bar 23) a forced subito fortissimo interrupts the developing line of the choir.Not even in the Dies ,surely the most dramatic movement in all his liturgical music, has Mozart ever demanded a fortissimo。 Agnus Deiの第8小節のティンパニの雷鳴のような16分音符はモーツァルト風である。この時点では(後には第23小節も)、強制的なsubito fortissimoは、聖歌隊の盛り上がりを妨害している。Diesにおいてさえ、たしかに、すべての典礼音楽中のもっとも劇的な楽章は、モーツァルトに、フォルテシモを要求したことはない。 me to go into sugmayr, orchestration in such detail A critical analysis of his work may explain why saamayr's instrumental completion has altered the character of fragment so decisively. ジュスマイヤーの作品についての批判的分析は、なぜジュスマイヤーの補筆がモーツァルト府がる面との性質を決定的に変えてしまったのかを説明する。 As both his life and his musical output show. Sussmayr was first and foremost a musician of the teatre and in this field paticularly successful with his Singspiele. The scores of these works, but also those of his church music (which he composed in the main whilst studying in Kremsmunster) are of great relevance with regard to Mozart's Requiem. In the end it is Sussmayr's personal style which here we encounter again. 彼の人生と彼の音楽の両方で示されるように、Sussmayrは、当初は、Singspieleで成功し、劇場音楽家であった。これらの作品のスコアだけでなく、彼の教会音楽(Kremsmunsterで勉強している間に主に作曲したもの)も、モーツァルトのレクイエムに関しては非常に重要である。最後に、ここで我々が再び出会うのは、Sussmayrの個人的なスタイルである。 It is true that, in his now well-known letter, Sussmayr reports that Mozart had "informed him of the procedure and tbe reasons for his orchestration " ;but apart from the fact that much valuable time was lost until SuBmayr was approached (it must be remembered that the autograph, which might have served as an aide memoire, was in Eybler's hands during that period) another question arises: To what extent did Mozart's ideas as to the orchestra the span of all alive in Sussmayr's memory over those weeks, and did he them in all their breadth and depth? In this connection Constanze informs us And l still bear Mo. zart saying to SuAmayr so often: "Well there the oxen are standing in front of tbe mountain again you don't know the balf of it yet. 彼の今知られている手紙では、ジュスマイヤーは、モーツァルトが「彼にオーケストレーションの理由と手順を教えていた」と報告しているが、SuBmayrがフラグメントを手に入れるまでに、貴重な時間が失われた(自筆譜は備忘録であり、その時にはアイブラーに元にあったことを覚えておく必要がある)ことはともかく、もうひとつの疑問が持ち上がる。モーツァルトのオーケストラに対する発想が、ジュスマイヤーの記憶に数週間にわたって生きていたのはどの程度であったのか、そして彼は、それらの広さと深さのすべてを利用しつくしたのか?これに関連して、コンスタンツェは私たちに教える。”そして私は、モーツァルトgジュスマイヤーにしばしば言い聞かせていたことを覚えている。「やあ、山の手前に雄牛(ジュスマイヤー)がいる。あなたはまだ、道半ばなのだ」、と”。 So it is absolutely plausible when we read what A. Andre has to say in the foreword to his edition of the Requiem which was published in 18261 is fairly obvious that Mozart could bave completed all the unfinisbed sections of this uork in a tenth a time wbich it would bave takem bin to discuss their composition and completion in such deta with Sugmayr as the latter would like to bare believe. In this every composer of some ability will agree witb me on the basis of bis own expenence world of who is intimately acquainted with th Mozart's music, anyone who keeps an open for the incomparable transparency works, experience at every performance of the work in its rich Blume has to say in his essay Requiem Mnd brin Ende, tubat did but" have been Mozart's intentiom ―that would contradict all experience. それで、18261年に出版されたレクイエムの序文で、A. Andreは以下のように語っている。「モーツァルトが、ジュスマイヤーと詳細について作品の打ち合わせをしていた時の10回目にこの作品の未完部分を完成させたことはかなり明白である。ある程度の能力のある作曲家のそれぞれにおいて、彼の経験のベースにおいて、われわれに同意するだろう」。 モーツァルトの音楽の世界を知っている人は誰でも、彼の後期の音楽の比較しがたい透明さを聴いている人は誰でも、その伝統的版においてFreidrich Blumeが彼のエッセイで言っていることを、作品演奏で、体験しなければならない。「確かに、ジュスマイヤーがしたことは、モーツァルトの意図を汲むことができなかった。それは、あらゆる経験とは矛盾することだろう。」 むろん、われわれは、モーツァルトが彼のレクエムで企てた器楽的な装いについては知らない。しかし、彼のあらゆる作品を分析してみて、確かに、われわれがいかにそれをオーケストレーションしていないか、がわかる。 そのために、モーツァルトの言語を、それが彼のフラグメントの形式として、私たちにやってきたようなものとして追跡することは、我々の仕事である。 |