今回の参院選では、すべての野党は減税を訴えている。また、自民党は減税ではなく、特別な給付を行う予定である。

減税にしても給付にしても、以下の2つの問題点がある。

①どちらにしても、財源の欠損が生じるので、それをどこから持ってくるのか

②どちらにしても、国民の可処分所得が増えることになり、需要を喚起することになり、インフレを増悪させる

昨年の衆院選で、国民民主が可処分所得の増大を徹底的に訴えて、勝利したが、上記①、②の問題には目をつぶっていた。玉木代表は、「財源は与党で考えろ」などと無責任な言い方をしていた(だから私はこの党を支持できないのだが)が、基本的には、れいわと同じく積極財政派で、緊縮財政を主張する立民(一部を除く)と維新とは、この点で一線を画している。

積極財政派は、打ち出の小槌を、当然のことながら、国債に求める。つまり、彼等はMMT信奉者である。

ここで不思議なことが起こる。MMT信奉者は、減税を主張していることである。

もともとMMTはデフレ期のための理論だ。需要が足りない。それならば、政府が国債をバンバン発行して、貨幣を作ればいいじゃないか。それで余ったものを国民に買ってもらえばよい。

だが、2022年2月のプーチンによるウクライナ侵略によって、各国はロシア産の化石燃料を買えなくなり、世界中のエネルギー価格が上昇した。巡り巡ってそれが、コストプッシュインフレとなり、スタグフレーションのような気配になった。つまり、景気はさほど良くはないのに、物価は上がってきた。

物価は上がるが、給料は新入社員や一部企業でしか上がらず、人びとの生活が苦しい。とにかく、可処分所得を増やして欲しいという要求が、昨年の国民民主躍進の原動力になった。

だが、そのための歳入欠損を、デフレ対策であるMMTに求めるというのは、虫が良すぎる話。もしもインフレ期に国債発行を増やすMMTを行うのであれば、増税が必要なのだ(現代貨幣理論(MMT)から見る経済政策 p17)。

仮に、現在のインフレのままで玉木政権が出現すれば、そして彼がれいわと連立でもすれば、消費税の大幅減税が行われるだろう。歳入欠損が生じる。

自民党が公約している一過性のばらまきなら、あまり影響はないが、恒久減税をすれば、欠損した歳入は、国債増発で行われなければならない。

インフレ期にデフレ政策を行うことになり、それは、かつての、デフレ期にインフレ政策を行って日本を殺した、井上準之助財政以上にひどい経済状況になるのでないか?インフレが過熱して、どうあっても、市場から資金を吸い上げなければならなくなるからである。とうぜんそれは、増税を意味する。

自民党のばらまきがいろいろ批判を浴びているし、それは当然の批判だとは思うが、国民民主やれいわが主張する、減税とMMTとは両立しないということを、国民はしっかりと理解すべきだ。それならまだ、維新や立民が主張する、緊縮財政とのワンセットの方が、ましなのである。

| ★MMTと減税

| |

★テロリストの発想

こう考えるのが当たり前だと思うのだが、マルクスや一部の思想家は、そう考えなかった。おそらくその走りは、「自然に帰れ」と言った、J.J.ルソーだろう。性善説という思想が古来よりあったが、まさにそれを具現した思想だと言える。 性善説自体は、特に否定されるべくもない。大災害が起こると、ボランティア志願の人が溢れるように、人には確かに本来、善なる意志は宿っている。 しかしそれには重大な前提がある。つまり、自身の生活が安定している、ということ。たとえば、自身が食うや食わずの人がボランティアに行くことは、通常ないだろう。人間が本来持っている性善説を発揮するためには、自身の身体,精神の安定が前提であるのだ。 ルソーは有名な「社会契約論」冒頭で、「人間 は 自由 な もの として 生まれ た が、 しかも いたる ところ で 鉄鎖 に つなが れ て いる。」 と書いているが、この”鉄の鎖”を国家や法と理解した人たちがいたのである。そして、鉄の鎖である国家や法をなくせば、人間は自由を”取り戻し”、人間的な生活を送ることができる、とマルクスらは考えた。 ただマルクスは、無政府状態になる前段階として、プロレタリア独裁を主張したので、結局その後のマルクス主義は、無政府状態を目指すアナーキズムと、プロレタリア独裁を目指すボルシェビズムに分かれ(アナ・ボル論争)、当然のことながら、非現実的なアナーキズムは敗北し、この世から消えていった・・・ ・・・ように見えたが、世界革命を目指す一部の活動家が、この思想を受け継いだ。もっとも彼等の関心事は、革命を起こすことだけで、その後にどういう社会を作り上げるかはあまり明確にしなかった。しかしながら、国家を倒す以上、それに付随する法律(憲法も含めて)もまた、いったんは廃止となるのは、それを担保する国家が消滅する以上、自明だったことだろう。 活動家グレタは、その自明のことを、あえて言ったと言える。彼女は世界革命をすっ飛ばして、一気に無法社会を主張したのだ。 彼女の活動にとっては、法は、蜘蛛の巣のような邪魔な存在でしかない。しかし、蜘蛛の巣が害虫駆除に役立っていることを、彼女は知らない。 彼女は「ルールは変わらなければならない」とは言うから、法やルールの存在自体を否定しているわけではないのだろう。つまり、革命を起こして、国家を打倒した後は、自分たちに都合の良い政府、法を作る、ということだ。 実際、革命を起こして社会主義社会を樹立した国は、そのようなことをしてきた。しかしながら、そうして出現した新たな法体系が、社会をより良くしたという事実は、一切ない。多くの場合、新たな独裁者による、非科学的、非現実的な法体系による社会となり、法とは名ばかりで、独裁者による、まさに「朕は国家なり」状態となり、悲惨な結果となった。 たとえば、ポル・ポトは、理想とした原始共産制を始めることで、自国民を200万人殺すことになった。これは極端な例だが、たとえば毛沢東は、穀物を守るためと称してスズメ駆除を命じることで、かえって害虫が増えて穀物生産が減少する結果になった。ルイ14世の時代ならともかく、さまざまなテクノロジーが発達している現在、非科学的な独裁体制など、誰も望まない社会なのだ。 重要なことは、こうした革命が、善意で行われたことである。つまり、社会をより良くしようとして行われた。ポル・ポトの目的は集団殺戮ではなく、彼はあくまでも、原始共産制こそがより良い社会だと信じて虐殺を行った。毛沢東もしかり。 グレタとて同じだろう。彼女は彼女なりに、社会をより良くしたいと考えて、活動している。法体系の見直しを主張しているのだ。その結果、どうなるともわからずに。 | |

| ★のぶの謝罪 、山本二三丸の謝罪

6月23日の「あんぱん」では、1945年9月、終戦後の授業で、主人公のぶが児童たちに謝罪する場面から始まった。自分はあなたたちに間違ったことを教えていました、すみませんでした、と謝罪をしていた。

・個人の命よりも共同体としての国家が大事 ・国のために個人が犠牲になるのは当然 ・国のために戦っている兵隊さんを応援しよう ・欲しがりません、勝つまでは こうしたことが、のぶが子どもたちに謝罪した理由だったわけだが、実はのぶのこの考えは、絶対的な間違いではなく、あくまでも相対的な間違いだった。 たとえば、ロシアから侵略を受けている現在のウクライナなら、のぶのこの主張は間違っていない。また、中国が台湾に侵攻したら、台湾の人がのぶと同じ思考を持つのは、当然のことだろう。 のぶが子どもたちに謝罪をせざるを得なくなったのは、結局は日本が負けたからだった。それも、全国各地が空襲され、300万人が死亡し、完膚なきまでに敗れたからだった。(したがって、もしもウクライナが、領土を大幅に割譲させられた上で、親ロシア的政権ができたりすれば、ゼレンスキー大統領は無論失脚し、ウクライナ人全体がのぶと同じ行動をせざるを得なくなるだろう)。 このように、価値判断には、結果オーライ的側面がかなりある。のぶは番組の中で、不変・普遍的価値観を求めていたが、国家と個人の関係に関する限り、実はそれは存在しないのだ。 日本は、大東亜戦争で原爆投下も受けてしまい、空前絶後の負け方をしたために、のぶのような軍国主義は100%否定された。さらには戦後数年以内の、共産主義者を解放したような米国のリベラル派の政策も相俟って、そもそも戦前の日本全体が暗黒時代だった、という洗脳が、戦後教育でなされるようになった。 ●戦後教育を席巻したマルクス主義 こうした戦後教育で力を得たのは、マルクス主義だった。のぶのような軍国主義の反省から、たとえば日教組は「教え子を再び戦場に送るな」のスローガンを掲げたが、その思想的バックボーンになったのが、マルクス・レーニン主義だったのだ。 ここで筆者の青年時代を振り返らせていただきたい(誰も読んではいないが)。筆者は、’78年に現役で立教大学経済学部経済学科に入学した。その時の教授陣は、覚えている限りで・・・ ・山本二三丸(1913-2011)正確には、筆者が入学した年に退官しているので、筆者は習っていない) ・井上周八(農業経済学 1925-2014) ・三宅義夫(金融論 1916-1996) ・小林昇(経済学史 1916-2010) ・中内清人(wikiなし 工業経済学) ・鵜川馨(Wiki なし) ・小笠原茂(Wikiなし 経済史) ・住谷一彦(1925-2022) ・大木啓次(Wikiなし) ・久留間健(wikiなし 金融論1932-2012) ・逆井孝仁(wikiなし 日本経済史 1925-2013) ・大橋英五(経営分析 1942~) etc. 当時の立教大学経済学部は、講座派(共産党系)のマル経の牙城だった。東大のジッツのような感じだった。無論、入学前の高校生の私に、そんなことはまったくわからず、とんでもない大学・学部に入ってしまったと思った。 今では信じられないだろうが、’70年代~’80年代までは、マルクス主義はとっても元気だったのだ。そして彼等は、戦前の軍国主義よろしく、マルクス主義こそが正義と信じて疑わず、我々初心な学生を教育していた。 無論、上記の人たちすべてがマルキストというわけではなかったが、一番ひどかったのが、農業経済学の井上周八だ。あまり習った記憶がないのだが、この人は、北朝鮮万歳の人で、チェチェ思想をさかんに広めていたらしい。無論、北朝鮮が拉致などするわけがない、という人だった。 個人的に一番ひどいと思ったのが、中内清人。私は、1年生の教養課程でこの人の授業を取った(というか、必須だった)。この人は我々の前で、はっきりとのたもうた。 世界はいずれ共産主義社会になるのです さて推薦図書に、山本二三丸著「経済学概論」があった(特定の教科書はなかった)。その内容は、下記のような驚くべきもので、さすがに初心な私でも、これはとってもおかしい、と思ったものだ。 社会主義への変革がけっして平和的におこなわれず、必ず強力による苛烈な階級闘争によらなければ達成されえないということは、一個の厳然たる法則である(p294) 官僚制度は一気に廃止する…すべての公務員を人民の選挙によってきめ、また人民の反対によって解任される(p296) 常備軍はすべて廃止し、これを武装した人民によっておきかえる(人民解放軍)(p296) 外国貿易は国家独占とし、外国からの投資はいっさい受け付けない(p300) もっとも、当時の(今も?)文系学生はあまり勉強もしなかったので、幸い、授業の影響でサヨクに染まる学生はほぼいなかった。就職でも、立教の経済はサヨクだからといって差別されることもなかった。企業もみんな、立教経済学部の実態をよく知らなかったのだろう。 さてだが、彼らマルキストにとって、’91年に驚くべき出来事が起きた。そう、ソ連の崩壊、社会主義社会の崩壊である。 それはまさに、日本は絶対に戦争に勝つと信じていたのぶが敗戦で受けたショックと同じを、彼らに与えたのだ。つまり、敗戦で軍国主義が崩壊したのと同様、社会主義の崩壊で、マルクス主義も崩壊したのである。 ●謝罪をし始めたマルキストたち まず注目すべきは、1994年1月1日発売の、大木啓次の「マルクス経済学を見直す」だろう。大木氏は、私が立教大学経済学部経済学科に入部した時のチューターだった。バリバリのマル経学者が、自己批判をしたのだ(書評 大木啓次著『マルクス経済学を見直す』)。 マルキストにとって、マルクス・エンゲルス、レーニンまでは聖域だった。ソ連が崩壊したのは、科学的社会主義が悪かったのではない、スターリンが悪かったのだ、という見解を、ソ連崩壊時の共産党トップだった不破哲三も明快に唱えている。 大木氏は、マル経学者にもかかわらず、この見解に異を唱え、さらには、「資本論」そのものが誤りだったとまで切り込んだのだ。 これに噛みついたのが、山本二三丸だった(マルクス経済学の弔鐘を打ち均す「英雄たち」1993年 83歳の誕生日を迎えて)。 一般的に、サヨクは表面上は善人に見えるが、謦咳に接すると、案外残忍であるようで、井上ひさしが妻にDVを振るっていたことはつとに有名である。山本氏も、この論文では、これが大学者の言葉かと思うばかりに、口汚く大木氏を罵っている。 ところが、ドラマはここで終わりではない。ここまで「資本論」を守った山本氏が、何とその後、2006年7月に、自己批判を大衆の面前で行ったのである。これについては、マルクス経済学と管理通貨制度。1.「資本論」は間違っていた。|鈴木敦雄、社会主義は崩壊したか: 世界史の偉大な教訓 | 山本 二三丸 |本 | 通販 | Amazonを参照。 山本氏が大木氏の批判をしたのは、1996年。彼が83歳の時だった。彼としては、もうそろそろお迎えが来るだろうから、と思ってここまでの批判をしたのだろうが、幸か不幸か、山本二三丸は98歳まで生きた。そしてその後の世界史を知り、ああ、大木君が言っていたことが正しかった、自分が間違っていたのだ、と実感せざるを得なかったのだろう。なまじ、長生きをしたがゆえに、自らの誤りを悟り、自らが批判した学者の正しさを認めざるを得なくなり・・・ そして死の6年前に、自己批判をした。まさにのぶが生徒たちの前で行ったように・・・ ●学者はやはりまじめ、政治家は不真面目 学者馬鹿というが、ことに、将来は必ず資本主義が倒れて共産主義社会が出現する、「資本論」は正しい、と思っていたマルキストたちは、現実の世界の歩みと自らが勉強してきた書斎の世界とのあまりの違いに、平常心を保てなくなったのだろう。 だから自己批判が出る。そしてそれに対する批判が出て、その批判をした者がさらに自己批判をする、という漫画のような世界が生まれる。 これに対して、政治家は、’89年以降の世界の激変について、蛙の面に小便だった。前述のように、共産党トップの不破哲三は、自己批判どころか、マルクス主義の間違いを一切認めず、ここ30年来、共産党はソ連とは縁を切っていた、とのたまい、「資本論」や社会主義批判ではなく、ソ連批判に終止した(大国主義・覇権主義の歴史的巨悪の党の終焉を歓迎する――ソ連共産党の解体にさいして | 日本共産党)。 このように、同じくマルキストではあっても、政治家と学者(一部ではあろうが)では、「資本論」や社会主義への対応がまったく異なったことは、注目してよい。近年は、斎藤幸平のような若い学者が、マルクスに帰れ、だの、「資本論」を読み直せ、などと主張しているが、彼等は、大先輩のマルキストたちのこうした批判合戦を知っているのだろうか?(まあ、私も、つい最近、知ったんだけど)。 | |

| ★

国民民

| |

★有名人の知名度にたよる瀕死の社民党

社民党が存亡かけ挑む参院選 3人以上当選か比例2%以上が政党要件のボーダー 兵庫に初の独自候補擁立|社会|神戸新聞NEXTより改変(社民党はすでに衆議院は民意を失っている。あとは参議院で2%いくかどうか)。 2012年に得票率2%に落ちてから、不思議なことに、社民党の得票率は、ほぼここで下げ止まって、10年以上経過している。 むろん、福島瑞穂の力によるものと思われるが、これはなぜなのか?2%という数字に何か意味があるのか、と思うほど、これは不気味な感じをうける。 基本的には、根強い社民党ファンがいて、何かテレパシーのようなものが働くのか? なお、こうしたカーブはさまざまな分野に見られる。たとえば離島の人口なども、急激に減少しているが、不思議とゼロになることはなく、ある程度の人口で下げ止まる。島の場合、ある人口以下になると、生活維持が困難になって集団離島することもあるが、島に愛着がある人がそれなりに居て、かなり生活が困難になっても、行政のサポートなどを受けて、それなりの生活でも送っていきたいという人が、必ず存在するのだろう。  鹿児島県十島村 新聞購読者は、現在急激に落ち込んでいるが、根強い新聞ファンはいるので、今後は一定数で下げ止まるのではないかと思われる。 社民党の場合でも、党の存続危機状態になると、それが全国に共鳴され、決して増えることはないにしても、一定数が投票をし、ここ10年以上は、最低限の定常状態が続いてきたものと思われる。 さてしかし、若い人で社民支持層が増えることは考えにくいので、支持層の高齢化とともに、支持層も漸減していくことだろう。今回の参院選はまさにその試金石となるはずだ。 そこで福島瑞穂は、ラサール石井の知名度に期待した。むろん、ラサール石井はねっからのサヨクであり、思想的には問題ない(脱原発の急先鋒だった須藤元気を、原発を一番推進する国民民主が出馬要請をする方がよっぽど問題)。 それでも、ラサール石井程度の知名度では、大幅な得票率アップは難しいだろう。 いずれにせよ、有名人の知名度に頼る選挙戦略は、どの党でも同じなのだ、と思った。それだけ参院選というのは、所詮は人気投票なのである。 | |

★事象を矮小化する毎日新聞-「原爆の真実」とは?

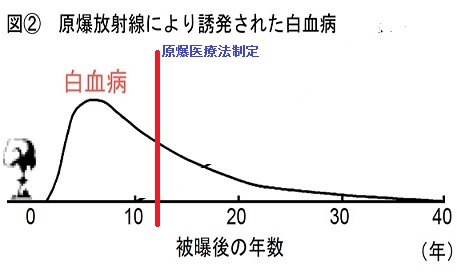

確かにそれはそうだろう。当時、米国の占領下にあった日本では、原爆報道など、なすすべもなかったに違いない。ただ、「原爆の真実」とは、それ以外にいろいろな問題がある。終戦時の報道問題などは、そうしたことに比べれば、あまり大きな問題ではない。 「原爆の真実」を見ていくと、まず不思議に思うのが、なぜ原爆医療法が制定されたのが、戦後12年も経た1957年だったのか、ということだ。下図でわかるように、その頃には、原爆誘発白血病のピークはとうに過ぎていた時期だったからだ。  終戦後数年の時期に、放射線誘発白血病が急増していた事実は把握されていたはずなので、もしも国が一日でも早い原爆症医療を始めようと思って、入念な準簿をしていれば、少なくとも1952年の独立とほぼ同時に、それは可能だったのではなかろうか? それはつまり、戦後の米軍による「原爆の真実」の検閲や報道規制は、あったとしても、あまり重要ではなく、むしろ政府(や世論)の原爆への等閑視の方が大きい問題だったのではないか。 つまり昭和20年代には、まだヒロシマ・ナガサキが存在していなかった。何より日本中の空襲被害が大きく、原爆被害を特別視する雰囲気が、日本全体になかったのだと思う。 放射線障害が注目を浴びるようになったのは、1954年に起きた第五福竜丸事件で、久保山愛吉氏が亡くなってからである。10万人以上の人が亡くなっても世論が動かなかったのに、1人が亡くなって(それも本当は放射線障害ではなくて輸血後肝炎で)ヒロシマ・ナガサキの原水禁運動が始まったのは、本当に、戦時と平時の世の違いを感じさせると言えよう。 つまり、「原爆の真実」は、第五福竜丸事件によって、1人の漁船員の死亡によって、平時に”発見”されたのである(2020年8月6日朝日新聞社説)。 「原爆の真実」は、発見されることで、原水禁運動として、政治をも巻き込んだ大ムーブメントになった。そしてその流れの中で、1957年の原爆医療法が結実したのである。 要するに、米軍の検閲がどうとかというより、そもそも日本政府(世論も)、「原爆の真実」にはあまり関心はなかった。しかし、第五福竜丸事件でそれが”発見”されるや、一躍注目がなされ、以後は、被爆者が一般的戦災者と比べて、はるかに優遇されるようになった。戦後80年も経過しているにも関わらず、原爆検診が行われ、白血病でないかどうかの検査が行われ、被爆者の医療費は無料であり、いまだに被爆者になりたがっている人が後を絶たない状態になっている。 「原爆の真実」の理解は、戦後の米国の検閲や報道統制にのみ阻害されたいたのではない。もっと後の時代にこそ問題があったのだということを、人びとはもっと理解すべきであろう。 | |

★きれいごとは言ってはいられない

インドとパキスタンが保持している核は、それだけで両国家の紛争抑止になっている他、先日のように、紛争が勃発しても、一定以上の脅威にならないような機能を持っている。 こうした異なった側面があるために、対人地雷禁止条約(オタワ条約)と核兵器禁止条約とでは、加盟国に大きな違いがある。前者は、米国、中国、ロシアといった国を除いて、世界の主要国が加盟しているが、後者は、弱小な国家しか加盟していない。 オタワ条約は、核兵器禁止条約と異なり、地雷廃絶に一定の成果はあったようだが、それでも、戦時になると無力となることが、ウクライナの離脱で示された。前述のように、地雷は戦時にこそ有効なので、この離脱は結局、オタワ条約が結局のところ、地雷廃絶にはまったく無力であったことを証明したことになる。核兵器禁止条約どころか、地雷禁止条約よ、お前もか、といったところか。 世界は、1928年のパリ不戦条約以降、戦争を絶対悪とし(それまでは必要悪だった)、それまでに確定した領土の武力による変更を禁止したが、第二次大戦であっさりと破られた。 ただ、それには理由はあった。ナチス・ドイツがパリ不戦条約違反として、戦後よく非難されるが、ナチスが当時のドイツ人から強く支持されたことは間違いのない事実であり、それは彼らが、無知蒙昧だったためではない。ヒトラーの領土拡張は、当時のドイツ人が生きていくための、やむを得ない措置だったのである(むろん、フランスへ、英国へ、ソ連へ、と向かったのは間違っていたが)。 また、第二次大戦を奇禍として、多くの発展途上国が独立したし、反対にに、先進国は植民地を失った。日本も、火事場泥棒的に、領土をソ連に奪われた。 このように、第二次大戦後10年ほどは混乱期ではあったが、その後も散発的なパリ不戦条約違反行為は行われた。 1982年に起きたフォークランド紛争は、アルゼンチンが英国領フォークランドを領有しようとして、起きた。アルゼンチンは、何ら利用価値のない、本土から数千キロメートルも離れた島を奪還するために、英国が軍事力行使をするとは思わなかったのだろう。 1990年に起きたイラクのクウェート侵攻は、当時のフセイン大統領が「クウェートはイラクの領土なのだ」という論理で、行われた(実際には、石油利権の確保だったわけだが)。 2014年に起きたロシアによるクリミア併合も、クリミア半島はもともとロシアの領土であったという論理で起きた。そもそも、ソ連崩壊まではウクライナ全体がソ連領土だったわけだし、親ロ派のウクライナ政権もあったわけだから、プーチンの論理もそれなりの説得力はあり、世界はロシアを無視することしかできなかった。 現在のウクライナ大統領が、反ロシアのゼレンスキーだったのが、プーチンの誤算だったわけだが、ゼレンスキーとしては、ロシアと闘うしか選択肢はなく、またその主張は、ウクライナ国民の大多数から支持を得た。そしてウクライナは、戦前の日本の軍国主義のような世の中になった。 戦争となれば、攻めた側だろうが、攻められた側だろうが、勝たなければ意味がない。旧社会党のように、ソ連から攻められたら降参すればいい、などというバカなことは言っていられない。 勝つためには、利用できる限りのものを利用するのは当たり前。相手が地雷を使える以上、こちらも使えるようにするのは、当然のことだ。 むろん、ウクライナが何とか領土を取られない済んだならば、将来は地雷の除去というやっかいな課題を抱えることになる。しかし、今まさに戦いの最中にいるウクライナとしては、そんなことなどとても考える暇もない、といったところだろう。 パリ不戦条約戦争絶対悪視精神は、一世紀を経た今も、とりあえずは続いてはいる。しかしながら、いろいろといちゃもんをつけた領土侵攻は、今後も行われるだろう。むろん幸い、戦死者数は、第二次世界大戦当時よりもはるかに少ないけれども。(挑戦戦争やベトナム戦争は、正確には、戦争ではなく、内戦)。 喫緊の問題は、中国による台湾進攻だ。中国からすれば、台湾は自国領土なのだから、不当に占拠されている島を取り戻すという大義名分がある(本当は、あのあたりの海域を含めた領有権の確保)。 残念ながら、これからも局地の内戦、紛争などは起こるだろう。オタワ条約も、核兵器禁止条約もそうした自体には、まったく役には経たないのである。 | |

■死ねない時代 がん専門医の意見 がんで亡くなる人をなくすのが私たちの目標です。 循環器専門医の意見 ピンピンコロリをなくすのが私たちの目標です。 呼吸器・感染症専門医 肺炎で亡くなる老人を減らすのが私たちの目標です 人間、普通なら誰しも死にたくはないだろう。だから人類は、死なないよう、医学や科学を発達させてきた。おかげで、平均寿命が男女とも80歳を超えるようになった。 80歳まで生きられれば、多くの人は、子育てのような人生の大方の目的は達成しており、かつ、70代までほどの自由度もなくなるので、多くの人は、この年齢まで生きられれば、まあいつ死んでもいいだろう、と思うだろう。人はいつかは死ぬのだから。 問題は、どのようにして死んでいくか、である。 できれば、死の恐怖におびえることなく、痛みもなく、苦しまないで死にたいと誰もが思うだろう。だが、こうした条件をすべて満たす理想的な死はなかなか難しい。 ①自殺 飛び降り→やり直しができなくて怖い。生き残ったら大変。線路飛び込み→怖い。死に損なったら大変。首吊り→怖い。苦しい。焼身自殺→苦しい。生き残ったら悲惨。切腹→痛い。苦しい。怖い。 唯一、ある程度苦痛もなく逝けるのは、薬物死だろう。私の知っている医師は、ラボナールという麻酔薬を自分で投与して自殺した。この手の麻酔薬は、意識を失わせるので、苦しみはゼロと思われる。だから安楽死でもこの方法が使われる。問題は、薬液を入れる瞬間。自殺目的とはいえ、これをもってこの世とおさらばと思えば、相当逡巡するのでは? 最近、イギリスのイングランドとウェールズで、安楽死法案が可決された。今後安楽死は世界的に認められていく、と私は感じるが、そこまで追いつめられた患者ならば、本人の意志で行われる薬液を入れる瞬間の逡巡は、実はさほど強くはないのかもしれない。 ②がんで死ぬ がん専門医は、検診、早期発見・早期治療等で、がん死をなくそうと、日夜努力している。彼等は、80歳過ぎの老人でも、延命のために、手術をする。 だが、ある程度の年齢になったら(その基準は個人差があるだろうが)誰でもどうせいつかは死ぬんだから、想定死亡年齢近くまで生きられたならば、がんで死んだところでかまわない、と思う人は多いだろう(私もその1人)。 実際、社会の高齢化により、国民の2人に1人は生涯のうちでがんに罹患するわけだが、実際には、その大部分は高齢者である。  がんは増えている?減っている?①:年齢調整とは? | 用語の解説(用語集) | 大阪府がん登録情報(年報・資料利用等)| 大阪国際がんセンター がん対策センター そもそも人は、何歳くらいまで生きていたいと思っているのか?以下の図表によると、中高年の人は概ね80歳代くらいまで生きられれば、と思っているようだ。  日本人の「希望寿命」は何歳? あなたは何歳まで生きたいですか(斉藤徹) - エキスパート - Yahoo!ニュース であれば、80歳過ぎてがんに罹患した人を、延命のために手術をする目的はあまりない、ということになる。無論、すでに80歳過ぎている人はさらなる延命を望んでいるので、その意味では、がんの延命手術は無意味というわけではないが。 確かに、より長く生きられる手段があるのならば、それを利用したいとは誰もが思うだろうし、それが医療であれば、医療従事者は可能な限り、それを患者に提供したいと思うだろう。戦後の平均寿命の急激な伸びは、まさにそうした社会的努力の結晶であったと言える。 問題は、手段のあり方。薬を飲むくらいならほぼ抵抗はないだろうが、がんの手術には、独特の困難がある。それは・・・ 根治性を高めようとすればするほど、症状が少ない、あるいはないうちに手術を受けなければいけない、ということ。根治度が高いがん手術の術前は、非常に元気に見える。そんな元気な人に、難易度の高い手術をしなければならないところに、がん治療の難しさがある。 もともと医療とは、症状がある人を対象にしていた。当たり前のことだが、無症状の人は、病院には行かないから。 ところががんの場合、症状が現れた頃には、すでにかなり進行していることが多い。この時点で治療(手術)をしても、根治には至らない場合が多い。だが早期発見がされれば、手術の根治性が高まる。 ところが早期の場合、通常、がんの症状はない。だからだれも病院には行かない。治療を受けない。そのためにがん検診が発達し、無症状の、早期がんの発見に力が入れられるようになった。 このように、早期がんの時点ではほぼ無症状なので、結局、根治性の高いがん手術とは、「痛くもない腹をさぐる」手術とならざるを得ないのである。 ところがそのがん手術は高度なものが多く、合併症が多い、ときている。あたら手術を受けたがゆえに、かえって命を落とす人も一定数いる。 たとえば中村勘三郎は、2012年6月に受けた人間ドックで初期の食道がんが見つかった。そして12時間にも及ぶ大規模手術を受けた末に、4か月後に、合併症である誤嚥性肺炎で死亡した。何ら症状がなかった人が、延命のための手術を受けたばかりに、57歳の若い命を落としたのである。 こうした例は全国に山とある。また基本的には、こうした大手術の合併症発生率は年齢と比例するので、少なくとも70代以上になれば、受けるべき手術ではない、と私は思う(だが受けている人は山といる)。 がん手術の合併症は、さすがに死に至るレベルは少ないが、QOLを下げるようなそれは多数ある。たとえば、王貞治は胃がんのための胃全摘術を受けて、健啖家であることを諦めた。術後イレウスも経験している。 また合併症ではないが、がん手術後の必然として、ストーマがつけられたりする。肛門は残せても、インポになったり、尿閉になったりすることもある。いずれにしても、がん手術の合併症は無視できないものである。 かつて、菅原文太は膀胱がんになったが、、ストーマを嫌がって、手術を拒否したが、がん発見後、8年半生きた(81歳没)。小倉智昭もほぼ同年齢で膀胱がんになり、彼は最終的にストーマ造設をしたが、罹病期間は文太と変わらなかった(令和6年12月8日当ミニコラム)。 こうした有名人の例を見ても、70,80代くらいになれば、がんになったからといって、合併症のリスクを負ってまで、手術など受けるべきではないのだ、と思う。どうせ延命できたとしてもせいぜい10年ほどだし、手術をしないでいたとて、すぐに死ぬわけでもない。合併症のリスクを負ってまで、老年期の人生を多少なりとも伸ばすことに、どれほどの意義があるのだろうか? つまり、がんの治療で少しでも寿命を伸ばそうとする外科医の思惑は、かえって人びとの死に際を不幸にするとしか、考えられないのだ。 ②ピンピンコロリで死ぬ 一般的には、ピンコロは理想的な死に方とされている。ことに高齢者では。だが。循環器専門医は、ピンコロ(突然死)を敗北と考える。80,90歳になっても、突然死をなくそうと、彼等は努力をしている。 そのために、薬物療法を駆使したり、ペースメーカーを植えこんだり、TAVIを行ったりしている。 無論その目的は、延命だけではなく、QOLの改善もある。たとえば強度の心不全患者が少しでも楽な生活が送れるような努力はもちろん、している。 ただ、自らの担当患者がピンコロで死んで、喜ぶ循環器専門医はまず以内と思う。彼らにとって、それは敗北なのだから。 私の知り合いの循環器専門医は96歳の老婆を突然死させないよう、懸命に薬物療法を続けていた。本人は家族から、早く逝って欲しいとずっと思われていたのに(勝気な婆さんだった)。 人は必ず死ぬ。80,90歳になったら、むしろピンコロさせてあげるべきではないのか?本人はほとんど苦しむことはないし、家族もある程度納得するだろう。もう御寿命だったんだな、って。 ③肺炎で死ぬ 肺炎は、戦前では結核、胃腸炎と並んで、戦前の死因のトップクラスだったが、現在ではほぼ老人だけの死因となっている。つまり、医療がここまで進歩してはいても、やはり老人の肺炎は避けられない。 感染症専門医は、肺炎で老人が死ぬことは、敗北と感じる。できればピンコロかがんで逝って欲しいと思っている。だからかなりはダメ元で、抗生剤などをバンバン使う。 コロナ禍においては、コロナ肺炎、およびその二次性肺炎で死ぬ人を少しでも減らすのが、彼等の使命だった。むろん、ECMOなどは老人には使わなかっただろうが、老人の肺炎死を減らさんがためのワクチン接種は、積極的に推奨された。 むろん、おじいちゃん、おばあちゃんを肺炎から守りたい、とは心ある子ども・孫なら当然思うことだろう。だが日本はそのために莫大な補助金を使った。社会規制もした。 老人を見捨てろ、と言っているのではない。しかし、老人を肺炎死から守るために、社会はあそこまで犠牲を払う必要はあったのだろうか? ●人は必ず死ぬのに・・・ 医師は、目の前の患者の命を助けるために、懸命に努力している。しかし、人は必ず死ぬという当たり前の事実が、実は、彼等の頭からはすっぽりと抜け落ちている。 それぞれの専門医は、自分の専門分野で老人を死なせないように必死になっている。莫大な医療費が投入されている。 がん専門医は、ピンコロか感染症でできれば死んでくれ、と思う。循環器専門医ははピンコロは絶対だめ、できればがんか肺炎で死んでくれ、と思う。感染症専門医は、できればピンコロかがんで死んでほしい、肺炎では死なせない、と思う。 むろん、そうした各専門医の努力が、日本をして、世界一の長寿国足らしめたわけだが、たとえば80歳の老人を90歳まで生き永らえさせるのに、ここまで社会資源を使うべきなのだろうか、と思う。 |