膀胱がんからステージIVになっていた小倉智昭氏が亡くなった。享年77歳。私はここで、同じく膀胱がんを患った菅原文太氏の治療を比較し、膀胱がんにもしもなった時の対処法をここで考えたいと思う。

まずは菅原文太から。

文太に膀胱がんが発見されたのは、2007年4月、74歳の時で、症状は肉眼的血尿だった。深達度はすでに膀胱筋層にまで達しており(深達度T2)、主治医が勧めたのは、その段階の膀胱がんの標準治療である膀胱全摘だった。

●がんの標準治療のあり方

標準治療とは、イコール保険適用治療法であるが、日本ではがんのそれは、だいたい手術療法である。

がん手術の基本は、最低限根治術になり、かつ、できるだけ再発が少ない、ということになるが、さらに、可能な限り身体への負担を少なくする(手術の安全性と術後のQOL)必要もある。

ただ、根治性(+再発抑制)と身体への負担は二律背反の関係にある。前者を優先するのであれば、大手術が必至となり、身体への侵襲は大きくなる。それを減らすために切除範囲を狭めれば、がんを取り切れなかったり、再発率が高まることになる。

手術法の選択は、この相反する両者を総合的に判断して行われるが、特に日本の場合、前者が優先されがちとなっていた。つまり、がんの根治、再発抑制を優先するあまり、術後のQOLへの配慮がなおざりにされる傾向にある。がんが治れば(=延命できれば)、術後のQOLの低下はやむなし、と考えられがちだった。

たとえば、先年亡くなった渡哲也は、50歳を目前の若さで直腸がんが見つかったが、人工肛門を作るか否かで、医師側の意見の相違があったらしい。根治性を優先するならば人口肛門となる。それを避けて肛門を残せば、局所再発の可能性が高くなる。渡自身は前者を選んだ。ストーマ生活でQOLは大幅に下がったであろうが、78歳まで生きたから、目的は達成されたとなろう。ただし、肛門を残しても、根治出来ていた可能性もある。

一般論ではあるが、昭和の時代は、手術を拡大すればするほど根治度が高まる(+再発抑制になる)と信じられていた。渡の場合もその論から、より拡大手術であったマイルズ手術(肛門ごとがんを切除し、人口肛門を作る)となったわけだが、確かに直観的には、それは正しいだろう。

だが前述のように、拡大手術は、患者のQOLを低下させ、術後の合併症を高める。また手術は、それが大きくなればなるほど、術者の”腕”にかなり左右されるようになる。当然、手術がうまい外科医ほど、術後合併症は少ない。したがって、腕のいい外科医ほど、より大きな手術法を選ぶ傾向があった。まさにgreater surgen, greater incisionだった(偉大な外科医は”患者のためになる”大きな手術ができる)。

その犠牲者の典型が、人気アナウンサーだった逸見政孝で、進行胃がんで腹膜播種まであった彼は、根治度を優先するあまり、通常では行われない、あまりに巨大な手術を受けさせられた。それは、執刀医が当時の消化器外科の権威の羽生富士夫だったからで、彼は「病巣範囲は徹底的に取り除いたぞ(これで根治だ!)」と豪語していた。

しかしながら、逸見氏はその後衰弱して死亡した。妻は「がんが再発して」死亡したと思っていたようだが、実は、拡大手術による合併症による死亡だった。

結局のところ次第に、、拡大手術をしても、必ずしも予後の改善にはつながらないことが明らかになり、化学療法の進歩も相俟って、greater surgen, greater incisionは崩れていった。平成、令和と時代が進むにつれて、拡大手術自体はあまり行われなくなった。

典型的なのが乳がんであり、昭和時代には、大胸筋まですべて摘出するハルステッド手術が標準だった。だがこの手術は、胸部が洗濯板のように醜くなり、その割には根治度が高くはならなかった。したがってこの手術は現代ではまず行われなれず、乳房全摘とはいえ、胸筋は残すのが原則となり、さほど醜い状態にはならないようになっている。

ただ、一定以上の根治度を得ようとなると、やはりどうしても、かなりの手術侵襲が加わることは避けられない。さらには、特に消化器ガンでは術後に必須の再建術において、たとえば直腸がん手術(マイルズ手術)や膀胱全摘後には、どうしても袋をぶら下げておく生活、菅原文太がいやがったその生活を一生送らなければならなくなる。

●膀胱全摘を避けた菅原文太

文太に戻ろう。前述のように、彼の場合、がんの深達度からいって、標準治療は膀胱全摘だったが、「立小便ができないんなら菅原文太じゃねえ」という理由で、彼はそれを拒否し、温存療法(抗がん剤を足の動脈から患部に直接注入する動注化学療法を3クール、それと併せて放射線を23回照射、それが終わって最後の仕上げに陽子線を照射する治療)を選択した。

こう書くと、かつて小林麻央が受けてしまったような怪しげな自由診療と混同する人が出てくるかもしれないが、文太が受けた治療は、一部保険適応外治療が入っているとはいえ、、トータルとしては、準標準治療といってよいやり方であり、十分に医学的根拠もあるものだった。実際、治療は効果を上げ、根治の基準とされる5年生存を達成した。

だが結局は再発し、文太は2014年11月に81歳で亡くなった。罹病機関は7年半だった。

74歳で膀胱がんが見つかった時、文太には3つの選択肢があった。

①標準治療(膀胱全摘)を受ける

②準標準治療(温存治療)を受ける

③年齢を考慮し、対症療法のみを受ける(がん自体の治療はしない)

QOLについては、①>>>②>③くらいになる。あとは年齢による人生観。高須先生のように、79歳になっても根治にこだわる人もいれば、70歳まで届いたらいつ死んでもいい、という人生観(私)の人もいる。

私なら③を選ぶが、文太は②を選んだ。つまり彼は、可能な限り根治はしたいが、QOLの大幅低下は避けたいという、ある意味、おいしいとこ取りを選んだ。あとの小倉智昭の項で述べるが、文太は小倉智昭よりははるかによい選択をしたと思う。

●中途半端だった小倉智昭の膀胱がん治療

次に、小倉智昭の場合を見てみる。小倉氏は、2016年5月、ほぼ69歳の時に、膀胱がんの診断を受けた。深達度は文太と大体同じで筋層まで達しており、標準治療は膀胱全摘、袋ぶら下げ、だった。

この時、文太と同じく、小倉氏は標準治療を拒否した。彼のその理由は、文太とは異なり、立小便ではなく、性機能だった。

小倉氏が選んだ治療法はしかし、中途半端だった。膀胱を残す部分摘出とした。さらに化学療法や、おカネのある芸能人がやりがちな自由診療も行ったと思われる。

気持ちは痛いほどわかるが、やはり再発してしまった。彼は、「遠回りをした2年間を後悔している」と話していた。

小倉氏としては、最初から医師の言う通り、膀胱全摘をしておけば、根治ができた、と思ったのだろう。ただ、そこには2つの意味合いがあったと思う。

ひとつは、膀胱全摘をしておけば、その時点で確かにQOLは大幅に低下するが、その後のたびたびの再発の苦しみ(肺転移、腎盂がん、腎不全等)によるQOLの低下、つまり別のQOL低下は避けられたのではないか、ということ。

もうひとつは単純に、そうすればもっと長生きができたのではないか、ということ。

実際には、膀胱全摘をしてもやはり、局所再発はないにしても、遠隔転移をする人は一定数いるわけで、2年遅れで膀胱全摘を決断した小倉氏の判断が決して間違っていたわけではない。もしも早々に膀胱全摘をしていたとしてもその場合はやはり、小倉氏は同じ苦しみを味わうことになったわけだから。

また仮に、根治術に成功したとしても、QOLが大幅に低下し、性欲はあれど勃起も射精もできず、煩瑣のストーマ管理をずっと続けて、とりあえず平均寿命を目指す人生とは、いかがなものなのか? 私ならやはり、避けたい。私はそんな人生を送るくらいなら、スパっと、あの世に行く決断をする。70歳くらいまで生きられたのであれば。

●文太と小倉氏の比較

まずは結論を見てみよう。

①文太・・・罹病機関。74歳~81歳。QOL低下あまりなし

②小倉・・・罹病機関69歳~77歳。QOL大幅低下

結論から言えば、明らかに文太の方が生き方上手だった、と言える。ともに罹病機関もほぼ同じだったわけだから。

では仮に、小倉氏が根治に成功し、80歳過ぎまで生きられたとしたら、どうか?

ここは評価が分かれるかもしれないが、私はそれでも、文太に軍配を上げる。

つまりそれくらい、袋をぶら下げ、勃起も射精もできない人生はつらい、ということだ。

人間は動物ではない。ただ食べて、寝て、だけでは生きていく張り合いがない。やはり享楽も必要だし、不自然な排泄は避けたい(と私は思う)。

他にもっといろいろ別な楽しみを見つければいいではないか、という意見はもっともだが、排泄の問題は如何ともし難い。ある程度は慣れるのかもしれないが、私はやはり、肛門がなくなって、肛門からうんちが出なくなったり、おちんちんの先から尿や精子が出なくなる生活は耐えられない。それなら、あの世に行きたい。70年以上も生きられたのなら(今、65歳だけれど)。

| ■令和6年12月8日 小倉智昭は中途半端な治療だった?

| |||

■令和6年12月9日 世論と輿論

ここで問題になっている103万円の壁は、新たに生じる所得税ではなく、親の特定扶養控除である。大学生のバイト代がこの金額を超えると、親のそれがなくなってしまうために、彼等はバイト代をこの金額に抑えている、それが問題だ、だからもっと引き上げよ、というのが国民民主の主張である。 では実際、現在の大学生は、平均してどれほどのアルバイトをしているのだろうか?大学生のバイト代の平均月収、平均時給、平均シフトはどのくらい?│#タウンワークマガジンによれば、大学1~3年生は平均でだいたい月額4~6万円程度のようだ(4年生は、ことに文系学生はヒマなので、別扱いとする)。シフト平均を見ると、週2~3日が最多となっている。 ただし、平均年収となると、約30万円~40万円とされているので、いずれにせよ、大学生が103万円の壁を意識しながら働いていることはまずない、と考えてよいだろう。 そもそも、小野寺氏に言われるまでもなく、学生の本分は学業であり、本来、年103万円ものバイトをしていれば、それがおろそかになるのは明白であり、だからこそここまで働く大学生は皆無なのだ。 つまり、学生バイトに関して言えば、それが親の特定扶養控除の関連してくる問題はまず起こり得ない、ということになる。 同じく最低賃金を大いに気にする主婦パートの場合、そもそも103万円n壁もなかった。所得税が発生するにしても、年3000円程度のレベルだから(だからこそ立民は、社会保険料が発生する130万円の壁を問題にしたのである)。結局のところ、万人にとって、103万円の壁など、なかったのだ。確かに、主婦パートは何となく壁を意識した働き方調整をしていたが、実際には、イメージが先行していただけだったのである。 つまり、総選挙前は、国民は国民(民主党)に騙されていたのだ。 小野寺氏の意見に対して、玉木氏は、マリーアントワネットを持ち出し、小野寺氏の意見がいかに浮世離れをしているか、を指摘したが、以上のデータを見れば、浮世離れしているのは、むしろ玉木氏であることがおわかりであろう。つまり輿論ならば、小野寺氏に軍配を上げる。 だがおそらく世論は、玉木氏にエールを送ると思われる。それはまさに国民に迎合した意見で、さもありそうな主張だから。 こうした意見の相違を判定するために必要なのは、やはりデータである。きちんとデータを調べておかねばならない。そうでないと、世論の感情に騙される。 | |||

■令和6念12月10日 都会のエリート毎日新聞

とまあ、これが毎日新聞の主張。この新聞、おかしな論説委員がいるし、ある意味、朝日新聞以上にとんでもの存在。我々医療界の敵でもあるし。 毎日新聞の幹部は、田舎での暮らしを知らないのだろう。田舎の人にとっては、クルマは贅沢品どころか、生活必需品なんですゾ。ガソリン代値上げは、生活に響くのです!ガソリン代の補助がなくなったら、田舎の庶民は、大変つらいことになる。 毎日が主張する、ガソリン代よりもCO2削減が大事、という主張にも、大いに問題がある。だからEVを、太陽光発電を、ということなのだろうが、CO2削減の必要度自体の問題もあるし、100万歩譲ってそうするにしても、そのための犠牲が大きすぎるのだ。 いずれにせよ、環境派にとっては、ガソリンを始めとする化石燃料は、眼の上のたんこぶ。そしてどうにかして、EVや再エネを増やしたい。 しかしながら、今年になって、そもそもクルマはガソリン離れができないことが明らかになった。HVで燃費が良くなったとしても、ガソリンは必要なわけで、その価格が上がるのは困るのだ。だから、こんな社説を書かれると、一般庶民は困るのだ。 | |||

■令和6年12月11日 森永真理信者はたくさんいるのだろう

記事のコメントを見ると、批判的なものが多いので、やはりふつーの日本人にはまともな感性があるようだが、一定数の「うーん」があるので、やはり森永真理教信者が一定数いるのだろう。 森永氏は、サヨクではないのだが、一般人に迎合した結論(それも極論)を出すのでつとに有名だ。たとえばNISAには手を出すなとか、日経平均が3000円になるとか、昭和61年の日航機墜落事故は自衛隊が関与していたなどという説を信じる ところで、サヨク的言説は、現在においては、絶対に一定数以上の支持を得ることはないが、決してゼロにはならない。共産党がなくならないのと同じように。 だから、山口二郎だの孫崎享だのミラーマンだの前田哲男だの柳沢協二だのといったと言った人たちの著作が定期的に出る。”信者”がいて、必ず買う人がいるからだ。 問題は、サヨクの場合はすでにマーケットが固定しているので、一般人が買うことはあまりないが、森永氏レベルの場合、一般人でも真に受けてしまう人がかなり考えられること。 たとえば、森永氏の著作を読んでNISA利用をやめた人はかなりいると思う。また、株価が来年そんなに下落するのなら、今のうちに売ってしまおう、という人もかなりいるだろう。 つまり、森永氏はサヨクというよりも(合法的)詐欺師なのだ。 ところで、高齢者いじめという言い方は、まさにサヨク。彼もついに焼きが回ってきて、サヨクの世界に足を踏み入れたと言える。 過去にも、世論を意識するあまり、言説がどんどん左寄りになり、最終的にサヨクになってしまった人はたくさんいる。森永氏もそうなりつつある。サヨクには何かマモノがいるのだろう。 | |||

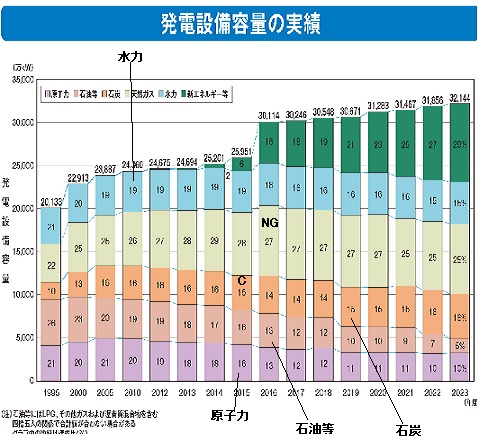

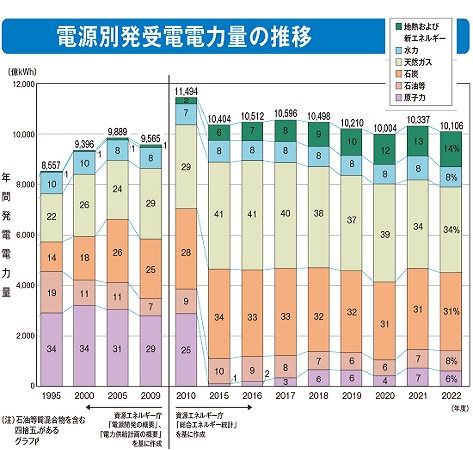

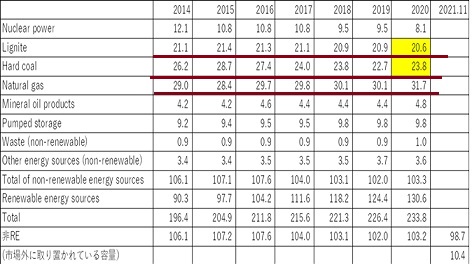

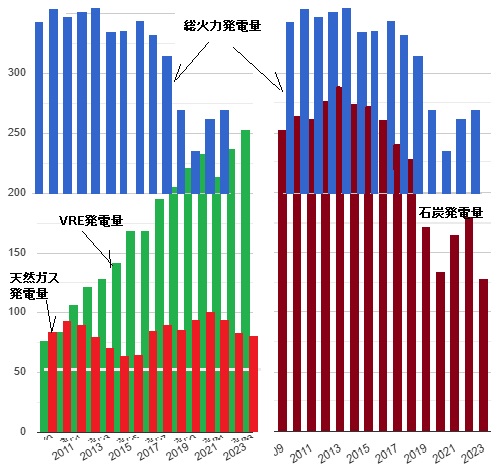

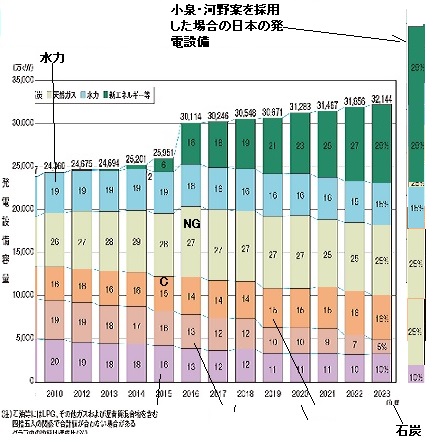

■令和6年12月12日 VREはどこまで貢献しているのか?

このように、発電設備は急増中なのであるが、ではそれに見合った発電量(Wh単位)が増えているかといえば、実はそうではない。だいたいこの30年間、1000TWh程度で横這いである(下図)。  発電設備と発電電力量|電気事業連合会 細かく見ていくと、1995年から2010年くらいまでは、発電量が900TWhから1000TWh程度へと微増しているが、それに伴って、発電設備もまた、増加していることがわかる。つまり、VREが事実上なかった時代には、発電設備と発電容量は比例していたのである。 このバランスが、VREの増加で大きく狂った。重要なことは、いくらVREの発電容量が増えても、それに伴って、天然ガスや石炭による発電設備容量が減らない、ということ(さらに、VREの発電設備容量がいくら増えても、その割には発電量は増えていない)。 実はこの傾向はドイツでも同じで、周知のごとく、ドイツでは日本よりもはるかにVREが進み、今やその比率は、総発電量のほぼ半分となっている。では、それに比例して火力発電設備が減っているかと言えば、そうではない。むしろ増加傾向にある。石炭発電設備は若干減少はしているが、褐炭発電設備もまた、ほとんど減っていない。  No.359 ドイツにおける電力部門の脱炭素化政策 - 京都大学大学院 経済学研究科 再生可能エネルギー経済学講座 本来電力を他国から自由に輸入できるドイツにおいてさえ、VREをこれだけ普及させてなお、火力発電をなかなか減らせられないのだ。(それはそもそも、脱原発、VRE促進を謳ったメルケル前首相の言う通りとなっている。彼女は政策変更にあたり、10GW,できれば20GWの火力発電所の増設が必要だ、と話していた)。 日本は、政策としては脱原発にはならなかったが、メルケルのような理知的な政治家はおらず、ただただVRE増加ばかりが叫ばれて、そのために必然的に増加するはずの火力発電への言及はなかった。しかしながら、原発が動かない中、化石燃料費の増大が結局、大きな社会問題になった(それでも、原発依存度の低減傾向は、つい先日まで、変わらなかった)。 原発事故後、VREが全日本的に推進されたのは、脱原発による発電量の減少をこれで補うため、とされていた。したがって確かに、火力発電設備の増加は求められなかった。VREで原発の代替は可能、という、あまりに非科学的、情緒的発想から。 ●北海道の教訓  2018年(平成30年)9月6日、北海道胆振東部地震が起こり、北海道最大の、165万kWを誇る苫東厚真火力発電所が停止、北海道中がブラックアウトとなった。上図でわかるように、北海道の電力がこの特定の大発電所に依存していたためである。 ではなぜこうした綱渡りが行われていたのかといえば、それは、一度は再稼働したものの、その後、検査で稼働中止となってから稼働していなかった207万kWを誇る泊原発があったからである。北海道は本来この2基の大発電所での電力供給が前提であったのだ。 しかし、泊原発はいつまでも稼働しないままに苫東厚真火力発電所が機能停止したために、片肺しかなかった肺が潰れて、ブラックアウトとなった。むろん、北海道にもかなりあったはずのVREは、何の役にも立たなかった。 原発への理解が進んだ現在だったら、おそらくこれで、泊原発再稼働が促進されたことだろう。だが当時はまだそんな雰囲気ではなく、結局、170万kWの石狩湾新港発電所を作ることで、お茶を濁した(もともと計画があり、2019年に稼働している。そのために北海道は現在、高い電力料金で苦しんでいる)。 ただ、発電量ではなく、発電設備として考えると、泊原発もカウントされるので、北海道電力は大幅な余剰設備を持つことになる。はからずも北海道では、脱原発によって、火力発電設備の増強を求められたわけである。かつてメルケルが言ったとおりに! ●日本全体では 北海道では、脱原発の流れに抗しきれずに、新しい大規模な火力発電所を建てることで余剰設備が生まれたのだが、日本全体においては、余剰設備の根源は、ドイツ同様、役立たずのVREである。 ドイツではすでに130GWのVRE設備があり、これはドイツの平常の電力供給を賄える設備である。それでもその発電量がドイツにおける総発電量の5割程度ということは、VREがいかに効率が悪いかということを示している。かつ、需要と無関係に発電するので、時期や時間によっては大幅な余剰電力が生じ、逆に大幅に不足したりする。 それでもドイツが何とかやっていけるのは(電気代が高騰しすぎて、やっていけなくなっているようだが)、隣のフランスから安定した電力供給が受けられるからである。日本には絶対に真似ができない。 VREがついに総発電量の16%を超えてきて、日本でもいよいよ、余剰電力の問題が無視できなくなってきている。そして、出力抑制がたびたび生じている。ドイツなら安いながらもこれはカネにはなるが、日本では無価値。もったいないが、捨てるしかない。 今後日本でさらにVREが増え、上図の緑領域が拡大しても、ドイツ同様、火力発電設備は減らせない。要するに、無駄な過剰発電設備が増えるだけのこと。無論、環境は廃棄パネルの山で、良くなるどころか、悪化するだけ。 それでも、VREが動いた分の燃料費は減らせるのでは?と思われるかもしれない。確かに、VREの発電量の増加とだいたい比例して、天然ガスの発電量(=燃料使用量)は低下していることがわかる。ただ、設備の増加量に比べると、その減少量は微々たるものであり、改めてVREの効率の悪さが浮き彫りになる。 このように、日本では、若干ではあるが、VREの燃料節約効果は認めることはできるが、ドイツにおいてはその傾向が全く見られない。 下図を見ればおわかりのように、ドイツではVRE発電量がその発電設備の増加にだいたい見合って増加しているのだが、天然ガスは、その発電設備のみならず、発電量もまた減っていないのだ。  ドイツの火力発電(Global Noteより筆者作成 ドイツはすでに、脱原発を達成しており、2038年までに脱石炭を達成するつもりのようだが、当てにしているVREは当てにならずして、しわ寄せは天然ガスに来る。あるいはイタリアのような、電力の恒常的輸入国とならざるを得ないだろう。いずれにせよ、現在でも高い電気料金がさらに高騰するのは間違いない。 ●小泉進次郎や河野太郎のホンネ通りにしていたら・・・ では最後に、小泉進次郎や河野太郎のホンネのうように、日本が石炭発電をやめ、原発をやめたら、どうなるだろうか? 小泉氏は環境相時代、再エネを「36~38%以上」、原発を「20~22%以下」にするよう、提案している。これは発電量ベースなので、まずは発電設備ベースにしてみよう。日本の現在の総発電量における再エネ比率(水力を含む)はだいたい20%強なので、これを40%にするのであれば、現在のVRE約90GW+水力50GW=140GWを300GW程度まで増やす必要がある。石炭発電については、彼等のホンネは廃止だから、すべて天然ガスに頼る。 すでに何度も書いているように、彼らが当てにしているであろうVREはまったく当てにならない。ドイツなら少しは外貨稼ぎにもなるが、日本は輸出ができないから、全部捨てる。日本は、ドイツ以上に悲惨な国になるだろう。  | |||

■令和5年12月13日 朝日新聞と共産党

朝日新聞は、もともと天敵だったはずの安倍元首相をほめちぎっているが、もともとは、安倍さんにしても、「原発依存度を可能な限り低減する」は、言葉のあやに過ぎなかった。いくら選挙に強かった安倍さんでも、自民党政権維持のためには、これだけは言わざるを得なかったのである。 当然のことながら、日本のエネルギー事情を良く知る安倍さん自身がこんなことを本気で考えていたはずはない。ただ言えなかっただけのこと。 その後菅(すが)さんが総理になり、彼は何も定見がなかったので、小泉・河野に操られてしまい、道を誤った(菅氏は立派な政治家だったとは思うが、たたき上げ氏の欠点で、よく知らない分野を側近に丸投げしたのはまずかった)。 修正したのが、岸田さん。彼はいわば、かつての小渕さんのような真空総理だったので、安倍さんでさえできなかった、原発リプレースをぶち上げることに成功した。岸田さんのそれがあったからこそ、今回のこの文言削除に至ったのである。 要するに安倍さんは後回しにし、菅さんは無知でしてやられた後、軌道修正したのが、岸田さんだった(無論、時代の流れもあった)。これは、防衛費増額や反撃能力容認とともに、岸田さんの偉大な功績である。 ●原発支持と半面講和論 大東亜戦争後、日本の独立にあたり、全面講和論と半面講和論が対立した。知識人や世論の過半数は前者を支持した。後者を支持したのは、主として政財界だけであった。 その後、米ソが冷戦状態になるにつれて、前者の非現実性が明らかになり、結局日本は、半面講和論のもとで、独立を果たした。 この点において重要なのは、そもそも全面講和が幻想だったことである。米ソの対立がはっきりとはしていなくても、両者が納得する講和は、当初から不可能だったのだ。 現実を見る目に長けていた政財界はそれを理解できたが、知識人(当時はイコール左派)や一般大衆にはそれが見えなかった。 こうした全面講和と半面講和の図式は、原発にそのまま当てはまる。 原発事故直後から、それでも日本には原発が必要なことは、わかっている人(輿論)にはわかっていた。2011年の九州財界人を対象としたアンケートでは、7割が原発支持だった。安倍さんにしても、もともと「原発依存度を可能な限り低減する」ことなど幻想に過ぎないことは、理解していたのである。そんなことがわからない朝日新聞にいまごろ褒められて、さぞや、草葉の陰で、苦笑しているだろうが。 しかしながら、当時の世論の多数派や、錚々たる知識人でさえ、脱原発支持だった(たとえば竹田恒泰や西尾幹二といった人びと)。脱原発の理想論は、だから全面講和論のそれに通じるのである。 ●「まだ14年足らず」って ところで朝日新聞は、原発事故後「まだ14年足らず」と言う。だが14年という年月は、普通に考えれば、やはり長い。おギャーと生まれた赤ちゃんが中3になるのだから。それをまだ14年というのだから、かなり主観が入っている。 その理由は、論説委員が脱原発で凝り固まっているために、14年という年月が短く感じる、ということだ。つまり、原発事故後の非常事態の雰囲気をいつまでも保ち、脱原発的雰囲気をも維持したい、という信条。 そもそも社説のこの部分を読むと、「まだ14年足らず。廃炉の終わりは見えず、復興も道半ばだ」とある。これって、日本語になっていない。すでに14年近く経過したにもかかわらず「廃炉の終わりは見えず、復興も道半ばだ」と言うのが、正しい日本語だ。 変な脱原発の思い込みがあるために、国語のプロが、こんな間違った日本語文しか書けないのだ。情けない。

| |||

■令和6年12月14日 そもそも高校教育とは何か?

感情論からすればまさにその通りで、この主張に正面から反対することは難しい。しかし冷静に考えれば、そもそも高校教育とは、いかにあるべきか、という問題に結びつく。 そもそも高校は義務教育ではなく、高等学校なのであり、もともと教育レベルはきわめて高度である。高校進学率は、昭和30年代前半までは、同世代の半分程度であり、つまり高校教育は、中学校である程度成績を取れた、義務教育をある程度は消化できたであろう人を対象としている。 また高等学校教育は、大学の専門教育に直結しているので、たとえば、高校数学で微分、積分学を学ぶのは、それは、その後の大学レベルの偏微分、微分方程式などにスムーズに入れるようにするためである。文学部でも、たとえば日本文学科などでさまざまな古文などを学ぶ以上、高等学校教育ではかなりのその方面の勉強が要求される。 このように、本来高等学校教育は、大学の専門教育につなげるという重要な目的があるので、高校進学率がどんどん高くなって、事実上の義務教育となったとしても、そのレベルを落とすわけにはいかないのである。 現在、底辺高校と言われている高校は、義務教育内容もほとんど理解していない生徒で占められているので、高等学校教育をすることは不可能であり、ほぼ中学校のカリキュラムの繰り返しだろう。それでもやはり、最低限の”理解力”は必要だろう。 底辺高校に進学する生徒は、学力は低いかもしれないが、理解力がない、と言うわけではない。何らかの理由で学習意欲がなくなってしまった生徒なのであり、ポテンシャルとしての学習能力が低いわけではない。 だが、言葉は悪いが、”知的”障害者はそうではない。そもそもポテンシャルとしての理解力がない。定員に空きがあるからといって無理に高等学校教育を受けさせたところで、チンプンカンプンの授業を聞いているのは、苦痛でしかないだろう。そもそも、中学校教育の内容理解も難しかったと思われるのだから。 さらに、「友達と同じ学校に通いたい」から希望する高校に無試験で合格されてくれ、というのは、知的障碍者とはいえ、甘えにしかすぎない。そうしたわがままを認めたら、それは逆差別となる。 昔から、定員割れ高校は、今より数は少ないだろうが存在はした。そうした高校でも、入試は行われ、その高校が求める学力がない生徒は不合格となった。決して無試験合格、全入をさせていたわけではない。底辺高校が求める学力に達していない生徒は、中卒で働いた。 信濃毎日新聞の記事を読むと、令和議員のこの意見には全面的に賛成のようだ。しかしながら、こうした感情論は、一部のサヨクからしか、支持されないだろう。 | |||

| ■令和6年3月9日 ”立憲共産党”はやっぱり中国の味方 |