■令和7年2月15日 NHK「あさイチ」の無理な企画

2月3日放送のNHK「あさイチ」では、”女性の年金が少ない!?”という題名での放送がされた。

それを見て直観的に思ったのは、「年金には男女差があるのか?」という素朴な疑問だった。

確かに、表面上は、年金受給額に男女差はある。(下図) だがよく見ると、基礎年金ではほぼ差異はなく、違うのは主として、老齢厚生年金であることがわかる。

基礎年金に男女差がほぼないのは、1986年から始まった専業主婦のための3号被保険者制度創設が大きい。

現在からすれば、夫の収入に依存して保険料を支払わない人(専業主婦)に、なぜ、保険料を支払う1号被保険者(国民年金のみの人)と同じ年金を保障したのか、という疑問が生じるだろう。

だが、”主婦年金”という別名でもわかるように、国民皆保険制度が生まれた1986年以前には、専業主婦は国民年金に任意加入であったため(つまり国民皆保険ではないから)、無年金、低年金の人がきわめて多く、かといって収入のない専業主婦から基礎年金相当の保険料を強制徴収することは不可能であったために、この人たちに将来満足な年金給付をするために、3号被保険者という、無拠出年金制度が作られたのである。夫が働けるのは、専業主婦の妻の支えあってのことという、配慮もあってのことだっただろう。

こうした制度のために、基礎年金においては、男女差が少ないのである。

厚生年金については、標準報酬月額と連関するために、一般的に男女の標準報酬月額にはかなりの差異があるから、当然のことながら、もらえる年金額にも男女差ができることになる。

大事なことはつまり、年金における男女差とは、標準報酬月額の男女差であり、問題にするとすれば、男女の年金額の差異ではなく、標準報酬月額の差異、すなわち男女の賃金格差の差異だ、ということなのだ。

確かに、同一労働同一賃金の原則からの、男女の賃金格差はこれまでにも問題になってきた。しかしそれともらう年金の男女差とは何の関係もない。

「あさイチ」への意見では、「女性でも標準報酬月額が高い人は多くの年金をもらっている。年金に男女差があるというのはおかしい」というものがあった。そして「あさイチ」では、後出しじゃんけんで、「年金は男女差がないように設計されています」という、用意された厚労省の見解を出してきた。なんじゃい、これでもはや、、”女性の年金が少ない!?”なんて問題はないではないか。

●問題なのは、遺族厚生年金

男女差で問題にするのは、むしろ遺族厚生年金だろう。これは確かに矛盾している。要するに、亡き夫の遺族厚生年金をもらう場合、2号被保険者だった妻は、保険料を支払ってこなかった専業主婦と同一に扱われ、これまで払ってきた保険料がすべて無駄になってしまう(夫の遺族厚生年金>妻の老齢厚生年金の場合、で多くの場合そうである)のだ。

本来番組では、これを取り上げるべきだった。ただ、国会中継で短かったこともあり、今回は前哨戦で、次回にこの問題を取り上げるとのことで、まあ、乞うご期待、であるか。

|

■令和7年2月16日 お気楽な地方自治体

島根・丸山達也知事「国家的殺人未遂だ」 高額療養費制度の負担上限引き上げ方針、政府を強烈に批判

2/18(火) 15:15配信

山陰中央新報

政府による「高額療養費制度」の利用者負担の上限月額の引き上げ方針に対し、島根県の丸山達也知事は18日の定例会見で「治療を諦めざるを得なくなる。国家的殺人未遂だ」と政府対応を強烈に批判した。

少子化対策の財源として社会保障費を抑えようと政府は2024年末、25年8月から27年8月まで段階的に上限を引き上げる方針を決定。県は70歳未満、年収650万円の場合の年間負担上限額は、現行の年間64万円が111万円に引き上がると試算する。

政府は患者団体の要望などを踏まえ、長期治療を続ける患者は現行額を据え置く案に一部修正したが、もともとの引き上げ案に対して丸山知事は「憲法25条(生存権)違反と最高裁も判決するだろう。治療を諦める人が相当出てくると分かる数字を提案するのは刑法違反で、国家的な殺人に当たる」と指摘した。

1時間12分あった定例会見の約40分間を批判に費やし「どうしてもって言っても、やっちゃいけないこと。国民の首に縄をかけるようなことを平然と日本国政府ができるのか」と疑問を呈した。

引き上げの凍結に加え、今回の方針が出された経緯の検証や責任の明確化を国会に求め、金額の上限設定を閣議決定で決められる政令から法改正によって定めるよう直すべきだとした。 |

この知事は、過激な発言と顔で有名だが、それにしても、地方自治体の長というものは、お気楽でいい、とつくづく思う。基本的に、自治体の利害だけを考えればよく、耳に聞こえのいいことが言える。そしてそうした発言で、知事の地位が安泰となる。

過去の例を見る。たとえば広島県や長崎県。こうした県は、核廃絶が絶対である。「世界平和のためには核をなくさなければならない」というロジックを崩すと、絶対に知事になれないし、続けられない。

次は沖縄。これまでの一定量の知事は、「沖縄に米軍基地はいらない」という立場だった。無論、保守の知事もいたが、それは予算獲得とバーターであり、基本的には沖縄の姿勢は、基地反対である。

整理してみよう。

・核は危険な兵器だから、世界平和のためには廃絶する必要がある

・沖縄に米軍基地はいらない。なくしてほしい

・高額療養費の負担増は、がん患者などに気の毒である

これらの論理は、すべて正しいと言える。つまり、個人や知事レベルでは正しい。だが、国家レベルの利害での論理となると、こうした論理は実はすべて間違いとなる。「部分最適の総和は全体最適と一致しない」典型である。

核については、核兵器禁止条約を批准している国は国際的に弱小国ばかりであり、当然のことながら、核保有国にとっては、この条約の存在など、馬耳東風だ。

日本は核保有こそしていないが、米国の核の傘の下でこれまで80年間生きてきたことは100%間違いない事実であり、事実上、核保有国だ。そんな国が核兵器禁止条約に批准などすれば、米国の核の傘からはずれなければならないのは当然であり、その後の結果は、火を見るよりも明らかである。

沖縄の基地問題も、過去に米軍機が落ちたり、米兵による暴行問題が起きたりで、ないに越したことはない、と沖縄県人は思うだろう。しかし現在の沖縄は、地理的にも、日本の国防の要であり、米軍の沖縄駐留は、中国への重要な圧力となっているのは間違いないわけだから、国家レベルで見れば、やはり現状維持せざるを得ない。

高額療養費の負担増は、誰だって少しでも安い保険料で少しでも質の高い医療を受けたいと思うのだから、それに賛成する人はいない。しかし、高額療養費の最近の傾向を見れば、これにメスを入れざるを得ないことは間違いない。むろん、保険医療費そのものを減らすことも大事だが、そちらもまた反対が多く、容易に実現しない。

このように、個人や自治体レベルの正義と国家の正義とは、ことごとく両立しないのが通常なのであり、そこをどう妥協するかが、まさに政治である、と言える。

●日本の新聞は知事レベル

ちなみに、日本の新聞において、国家レベルから論じているのは、読売、産経、北國新聞しかない。あとの新聞はすべて、個人ないし知事レベルの浅薄なものである。

たとえば、核兵器禁止条約については、ほぼすべての新聞社説は、国益を無視して、その批准ないしはオブザーバー参加を求めている。そして、核廃絶を叫ぶ。

結局のところ、日本の新聞を読んでいたら、国家的戦略を身に着けることができない。むしろ国のやることのあらさがしを行うことになる。それで戦後80年やってきた。昭和40年代くらいまでなら、国家もずいぶん悪いことをやったから、新聞もそれなりにraison d'etreがあったかもしれないが、昭和50年代以降、反権力の新聞の姿勢は、明らかに国家・国民にとってはマイナスとなっている。

そして、20年ほど前からネットが社会に普及し、やっと正論が認められるようになり、それに比例して、視野の狭い日本の新聞は斜陽になりつつある。これは日本にとってはよいことだろう。

|

■令和7年2月17日 EVと洋上風力発電

ともに、未来社会の旗手として期待されていた。名だたる自動車会社がエンジンを捨ててEVに走った。自動車生産とは無関係なアップルやダイソンといった大企業もEVに参入しようとした。特に中国における中小のEVスタートアップ企業は数知れず。ことどごく失敗したが。

多くの関係者は、クルマは将来はEVに置き換わる、と読んだ。但し、そのためには相当革新的なイノヴェーションが必要であることは明白だったので、ある程度の疑念は持たれつつ、だった。

それは、あらまほしき願い、だった。ホンネはトヨタを始めとする日本の自動車会社を潰すこと、タテマエは、環境問題だった。いずれにしても、将来のクルマはEVとなるはずだった。ならねばならなかった。

だが、そうはならなかった。EVは昨年、失速した。それは、補助金が減らされたからだった。起こらねばならない技術革新が起こらず、いつまでもEVが補助金事業であるためだった。

過渡期の技術であるはずだった、あるべきはずだったHVが主力となった。今後、本当に技術の大革命でも起こらない限り、今後も主力はHVであり続けるだろう。そして、そのような革命は起こらない。

洋上風力発電も同じパターンだった。日本は、2050年カーボンニュートラルを達成するためには、風力発電、ことに洋上風力発電の大幅な伸びが必要だった。政府計画では、あと5年で、後者の発電設備は、1000万kWにまで伸びなければならない。伸ばさなければならない。

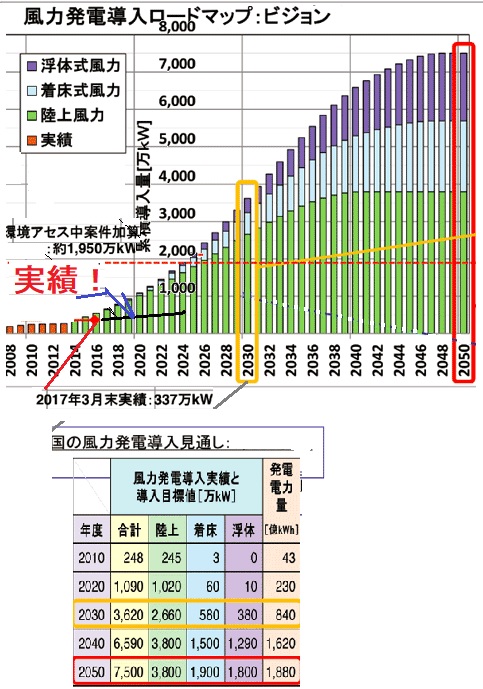

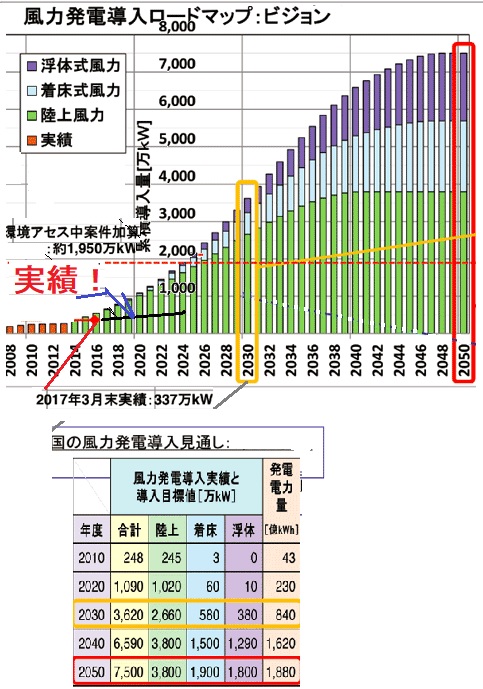

あえて少し古いデータで見ると、2017年の計画では、風力発電のロードマップは、下図のようであった。発表から7年経過しているが、実績はロードマップの3分の1にとどまっている。

[ 5/6 ] 脱炭素社会に向けて市場拡大する洋上風力発電 | 再生可能エネルギー | スマートグリッドフォーラム

特に2040年以降は、洋上風力発電設備と陸上風力発電設備がほぼ同量になると予測されている。しかしそんなことは、もはや、絵に描いた餅だろう。

洋上発電にしても、特に浮体式の普及の場合は、画期的な技術革新が必要とされる。それはしかし、EVと同じく、無理だろう。

結局のところ、洋上風力発電もまた、EV同様、掛け声倒れに終わり、2050年のカーボンニュートラルなどは到底不可能で、日本人は相変わらず、化石燃料の輸入を続けていることだろう。

|

■令和7年2月18日 私立高校前面無償化-数千億円の補助金

いよいよ私立高校授業料も、所得制限なしの無償化が実施されることになった。もともと私は反対だったが(平静21年11月8日当ミニコラム)、ともかくこれで、高校教育は義務教育化したと言ってよいだろう。今後も中卒者は出るだろうが、親の経済的理由での進学困難はなくなり、どうしても15歳で社会に出たいか、何としても勉強が嫌いかのどちらかの人間のみになろう。

実はこうした政策については、国民の多くも反対している。私立高校の授業料無償化についてどう思いますか? - みんなの意見 では何と、2/3がまったく良くない、とし、あまり良くない、を入れると、実に8割以上のひとが反対している。通常こうしたアンケート調査では、”あまり~”の方が多いのが普通だが、”全く~”が圧倒的に多いのが特徴で、いかに反対者が多いかがわかる。

それでも自民党が維新案を呑んだのは、結局、政策よりも予算成立を優先させたからである。何兆円もかかる国民民主の提案よりも、数千億円の予算で対処できるわけだから。

自民党は、本来必要な政策を論議できず、目の前の弥縫策に乗ってしまった。少数与党の悲哀であるが、もともとこうした選択をしたのは有権者であり、まさに”民主主義の失敗”の典型と言えよう。

それにしても、これは事実上の数千億円の補助金であるのに、なぜこれほどまでに反対が多いのか?

理由はいろいろある。記事のコメントを見ると、どうせ無償化するのならもっと早くにしてほしかったとか、私立校の特徴(良さ)世が失われるとか、やる気のない子どもまで無償化する必要はないとか、塾が儲かるだけだとか、高卒からさらに上の学校(大学・専門学校)でこそお金がかかるとか。

いずれも一理あり、いずれにせよ、一律の全員無償化はやはり、世論が示すように、悪手でしかない。

|

■令和7年2月19日 増税は結局、民に受けない

この記事では、りつみんの発信力の弱さを、その影の薄さの原因としているが、基本的に立民は緊縮財政、増税路線だから人気がないのだ。増税を謳って選挙に勝てたのは、政権基盤が盤石だった時の安倍政権くらいのものではなかろうか?

立民が増税派なのは無論、民主党時代の呪いがあるから。最終的に、消費税引き上げを3党合意で決めた当時の野田首相と、それに反対する小沢一郎との内紛で党内の収拾がつかなくなり、民主党政権は瓦解した。

立民は、短い期間なりとも政権を担い、政策実現のための財源確保には非常に苦労した。支出の見直しをすれば簡単に財源など確保できると思っていたのが、思うようにならず、結局、消費税増税路線に走ってしまった。

今回も、「約70人規模の本気の歳出改革作業チームを作りました。そのチームの皆さんのご奮闘によって、分科会に代わるやり方で省庁別審査が予算委員会で行われましたけれども、ここで具体的数字を挙げながら、厳しく政府に対応を迫りました。3兆8000億円の財源をおかげで確保することができました。」とのことであるが、え?前の民主党政権でも同じこと言ってたじゃない、と所詮は言われてしまうんだよ。

国民民主の玉木代表は、民主党政権下ではまだまだ下っ端であり(2009年初当選)、政策には積極的には関与していなかったであろうから、上の人たちの労苦を知らない。だから、税収の自然増で、などといった曖昧なことが言える。

有権者は有権者で、玉木代表を民主党政権時代と切り離して考えており(多くの有権者は、そもそも玉木代表が与党民主党議員だったことを知らないだろう)、手取りを増やすと言う彼の甘い誘惑を、素直に信じている。無論、財源のことなど、有権者はとんと無関心。

もっとも玉木代表は、れいわの山本太郎同様、積極財政論者だから、歳入不足は国債で補えばよい、と考えているのだろう。しかしそれも、インフレになり、金利がじわじわと上がっている現状では、安易に国債増発も難しいだろう。

今年の参院選では、玉木代表は引き続き、財源などろくに話さずに、手取りを増やす路線で勝負するだろう。彼らがさらに勢力を拡大すれば、さすがの自民党も、いよいよ彼等の主張を無視できなくなる。それはまさに、衆愚政治へまっしぐら、である。

もっとも玉木代表は、さすがに元大蔵官僚で頭脳明晰だけあって、その発言はいろいろ本質を突いている。(たとえば、外国人の高額医療費制度についての発言〈国民民主・玉木代表発言〉外国人をヤリ玉に…高額療養費制度を巡る発言が物議の一方、在留外国人が急増する現状への対応策とは(集英社オンライン) などは、まさにそうだと思う)。この点は、単なるポピュリストである山本太郎とは一線を画すところだろう。

いずれにせよ、政界は現時点においては、自公維新路線v.s.国民民主(増税)v.s.立民(減税)の三つ巴(不気味なポピュリストれいわもある)。今年の参院選で、有権者はこれらの勢力にどのような審判を下すであろうか?

|

■令和7年2月20日 首相と森山幹事長の合作?

自民、核禁会議へ派遣せず 米NYで開催、公明に伝達

2/4(火) 10:57配信

共同通信

自民党の森山裕幹事長は4日の記者会見で、3月に米ニューヨークで開かれる核兵器禁止条約第3回締約国会議への議員派遣について「考えていない」と述べた。派遣を決めている公明党に伝えたとも明らかにした。政府は当初、与党議員を派遣する方向で検討していたが、見直したとみられる。

森山氏は、核保有を米英仏ロ中の5カ国のみに限る核拡散防止条約(NPT)を通じて核軍縮を進めるとの政府方針を基本に進めると説明。「締約国会議そのものにオブザーバーとして出席できないので、党として今まで通りの考え方を貫く」と述べた。 |

もともと、連立パートナーの公明党が、核禁条約会議のオブザーバー参加に賛成だったので、石破首相としては、妥協点として、与党議員の参加を考えたのだろうが、党の要である森山幹事長から鉄槌を食らってしまった、ということだろう。

もともとこの妥協案には、中途半端だとして、左右どちらからも評判が悪かった。森山氏としては党トップとしての筋を通したと言えるが、おそらくは、首相と森山氏の間で作られていた芝居だったと思われる。

首相 森山さん、政府としては与党議員のオブザーバー参加としたいので、党代表として、後から反対してください

森山幹事長 わかりました。それが左右両派を納得させるのに一番いいやり方だと思いますね

日本の安全保障が、米国の核の傘に依存している以上、そしてロシア、北朝鮮、中国と、核保有国から取り囲まれている以上、日本がこの条約を無視せねばならないのは当然のこと。

ドイツはオブザーバー参加しているではないか、と言われるが、ドイツは米国と「核共有」をしており、米軍の短距離の戦術核B61がビューヒェル基地に配備されている。さらにはNATOにも加盟している。日本とはまったく前提条件が違うのだ。

核禁条約の批准を、という被団協の主張は、長崎県知事、広島県知事といった自治体レベルならば応じられる。だから彼等は、被団協にそれを約束した。実際、大石長崎県知事は、トランプの被爆地訪問を期待しているという。オバマが広島にやってきたことへの対抗意識からだろうが、浅はかな考えだ、と言わざるを得ない。あのトランプが、長崎に来て、オバマと同じふるまいをするはずがないだろう。ちょっと頭が弱いね、この知事。

自治体は、国家意思とは無関係に動けるので、地域エゴ、感情論で動けるが、政府はそうはいかないのだ。

現在では、日本が置かれた厳しい国際環境や、ことにプーチンのウクライナ侵略などで、かなり多くの人が、核の必要性については理解している。暗殺される直前に「核共有」論を唱えていた安倍元首相が生きていたら、こうした議論がもっと進んでいたことだろう。むろん、安倍氏自身が、与党議員のオブザーバー参加には反対の急先鋒となっていたことだろう。

だが、サヨクはこうした国際情勢を理解していない。さらに、朝日新聞を始めとする、多くの日本の新聞は、核禁止条約会議のオブザーバー参加、そしてできれば条約批准を主張している(新聞社説資料集)。

いくら新聞は反権力を真骨頂としているとはいえ、ここまで世論をかき乱す存在であれば、もうそれはない方がよい。そして日本は、国益を踏まえた現実路線を追及していくべきである。

そうした意味において、多少芝居がかってはいたが、森山幹事長のこの英断は、評価したい。

|

■令和7年2月21日 確かに現代の常識ではそうなのだが・・・

京都新聞社説:米の「ガザ所有」 国際法に反する暴論だ

2/7(金) 16:06配信

また突拍子もない脅し文句だと聞き捨てにできない。不見識で危うい暴論である。

トランプ米大統領は、パレスチナ自治区ガザを米国が長期的に「所有する」と主張し、住民をガザ域外に恒久的に移住させるべきと提案した。再建に米国が取り組むとし、米軍派遣も否定しなかった。

いかなる権限でどう進めるか具体策は語らず、どこまで本気か、実現性も疑わざるを得ない。

国連加盟国の多数が国家として承認するパレスチナの土地を一方的に切り離し、住民を追うことは明らかに国際法に反する。

ガザのイスラム組織ハマスは「パレスチナ人の権利否定だ」と反発。エジプトやサウジアラビアはじめ中東、欧州など各国が批判の声を上げたのは当然だろう。

こぎつけたガザ停戦を恒久化する交渉を阻害し、混乱に陥れる妄言だ。断じて認められない。

唐突な提案は、イスラエルのネタニヤフ首相との会談後の記者会見で表明された。トランプ氏は、15カ月以上の攻撃で破壊されつくしたガザを米国が引き継ぎ、倒壊した建物や不発弾を撤去、経済開発や雇用創出を進めるとした。

歴代政権以上のイスラエルへの後押しで自らの保守支持層に応えつつ、「不動産王」の発想で事態を動かす思惑も透ける。

だが、トランプ氏のいう「ガザは地獄」は、過剰に自衛権を振りかざした無差別攻撃で死者4万7千人超、避難者の人道危機を深めるイスラエルと、軍事支援する米国が引き起こした惨状である。

1948年のイスラエル建国で土地を追われたパレスチナ人の苦難の歴史的経緯も顧みないのか。またも200万人超のガザ住民を強制移住させることは、自決権を踏みにじる国際人道法違反である。国連のグテレス事務局長は「民族浄化だ」と指弾する。

ドイツやフランス、英国の首脳らも提案を「容認できない」とし、国際合意であるイスラエルとパレスチナの「2国家共存」を改めて支持した。

法の支配や基本的人権に基づく国際秩序をないがしろにするトランプ流は、ロシア、中国の覇権主義や排外・極右勢力の台頭に口実を与え、世界的な信頼低下を招くばかりである。

戦後、中東に軍事関与をせず、独自の交流も重ねた日本の役割は重要だ。週末、トランプ氏と初の首脳会談に臨む石破茂首相は、自決権と2国家共存論を擁護し、事態を憂慮する国々とも連携していさめねばならない。 |

トランプ大統領の手法は、アドバルーンをバーンとまず上げて、それから少しづつ現実的な修正を図るというやり方である。25%の高関税、デンマークの自治領グリーンランドの所有や、パナマ運河の返還を求めるとか、カナダを米国の51番目の州にするとか、ウクライナ問題を1日で解決するとかといった発言がまさにそうである。これらが実現不能なのは、トランプ大統領自身もわかっているだろう。

ただ、彼の発言をよく検討すると、現実性はないにしても、それなりの根拠はあるように見える。

高関税は、米国一国だけを考えれば、ある程度はリーズナブルである。インフレは招くが、国内産業は保護される。米国は基本的に、自給自足ができる国なので、仮に貿易がストップしても、食っていくことはできる。

次に、カナダとグリーンランドの所有はワンセットで、トランプ大統領は、ロシアからの国防を考えていると思われる。カナダは米国t陸続きであるが、実はグリーンランドは、米国にとっては、だいたいカナダと一塊な地である(下図)。

さらにグリーンランドは、ロシアと対峙する位置にあり、かつての大日本帝国における満州との関係に酷似している。言うまでもなく、満州国は、ロシアに対する防波堤となるべく、建国された。

要するに、グリーンランドやパナマ運河は、おそらく、米国の管理下に入った方が、少なくともトランプ大統領の米国第一主義には適う(そして各国も反射的利益は得る。関税と違って)のである。

このように、トランプ大統領のブラフは、あながち荒唐無稽なのではなく、1つのあらまほしき世界を示しているとは言える。

こうしてみると、米国のガザ保有も、ひとつの提案であるとは言える。

もともと、1948年にかの地でイスラエルが建国された際には、イスラエルとパレスチナが2国併存することを前提としていた。しかしながらその後、キャンプデービッド合意、オスロ合意などを経てもそれは実現せず、現在のイスラエルの意志とそれを支える欧米を見ると、それはもう、不可能だろう。

であれば、かの地に2国は成り立たないと割り切り、すでにイスラエルから蚕食されて虫食い状態になっていて、イスラエルからの爆撃で復興に20年もかかるなどと言われているガザは、その復興を米国に預けてしまった方がよいだろう。

むろん、パレスチナ、カナダ、デンマーク、パナマなどの当事国からすれば、絶対に受け入れられない話ではあろう。トランプ大統領もそれはわかっているはずで、だからまずはとにかく、アドバルーンをバーンと上げたわけである。

|

■令和7年2月15日 女性は”無能力”の意味-”無能”ではない

|