| TOP�y�[�W�� �n���Ẫy�[�W�� �O�y�[�W�� ��͂��̂U�� |

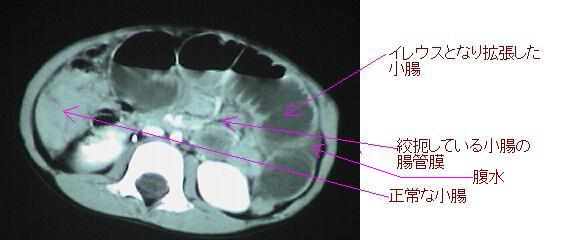

���̂T�G�����~�}�̃A�L���X�F�G�i�N���C���E�X ���i�N���C���E�X�Ƃ� �@�i�N���C���E�X�Ƃ����a�C������B�������炩�̌����ɂ���i�ߏ�ԂƂȂ��Ă��܂��A�����̕����̒��Ɍ��t������Ȃ��Ȃ�A�������Ă��܂��a�C�ł���B��p�o���̂����l�ɑ����B �@��p������ƁA�����ꏭ�Ȃ���A���͕K�������Ƃ�����ԂɂȂ�A���̏ɂ���ẮA�����̒��ɃX�W�̂悤�Ȗ����ł��A�����ɒ�������܂��Ď�i�ߏ�ԂɂȂ��Ă��܂����Ƃ����邩��ł���B�i�}�Q�Ɓj  �@�i�N���C���E�X�ł́A�������������ۂ̉����ƂȂ�A��������s���ǂ��N����A���u����P�O�O�����S����B �@���������āA���̕a�C�ł͂����ɑ����f�f�����A��p�Ɏ����Ă������������ƂȂ�B���߂ɐf�f�����āA�܂������������Ă��܂��O�Ɏ�p������A��i�ߏ�ԂƂȂ��������������邾���Ŏ������Ƃ��ł���B����p���x��Ă��A�܂��s���ǂƂȂ�O�ł���A������������؏����āA���S�Ȓ����m������Ώ�����B�A���A���̏ꍇ�ɂ͎���܂ł��Ȃ�̊��Ԃ�v���Ă��܂����B �@���̍i�N���C���E�X�͎q�ǂ��ł��N���邱�Ƃ�����B�����g���ȑO��������������o�������B�����ł܂��͂��̏Ǘ����������������Ǝv���B �������g���o�������Ǘ� �@�����͂R�̒j�̎q�ŁA�P�N�O�ɐ��E���������i���[�`���[���i�s���Ĕj�Ă����̒��ɔ^�����܂�����ԁj�Ŏ�p���Ă����B �@�Q�O�O�O�N�R���R�O���A�j�̎q�͕��ɂ�i���ē��������Ζ����Ă������V���̕a�@�ɓ��@�����B���������g������CT�����������Ȃ����Ƃ���A�C���E�X�i���ǁG�P���Ȓ��̒ʉߏ�Q�ŁA��p�͕K�v�Ƃ��Ȃ��j�̐f�f�������B�Ƃ肠�������@���Ă��炢�A����H�Ƃ��ėl�q�����邱�ƂɂȂ����B �@ �@�����������ɂȂ��Ă����ɂ͌y�������A�����̊�F�͓y�C�F�ł������B�����ł�������g�����������Ƃ���A���������Ă���l�q���Ȃ��A�O����������ɃC���E�X���i�s���Ă����B�����ōi�N���C���E�X���^���A�ēxCT�������s�Ȃ����B��ʂ̕��ɂ͏����킩��ɂ�����������Ȃ����A���̎���CT�̉摜����������������Ǝv���B  �@���̉摜�ɂ��A�i�N���C���E�X�̐f�f�����A�ً}��p���s�Ȃ����B�������J����ƁA��͂菬�������\�Z���`�ɂ킽���Ď�i�ߏ�ԂƂȂ��Ă����B���̕����̒��͂��F���ԍ����ϐF���Ă͂������̂́A�܂��������Ă͂��Ȃ����̂Ɣ��f���A��i�ߏ�Ԃ��������������Ŏ�p���I�������B �@ �@��p��A���̒j�̎q�͋��ٓI�ȉ͂��݂��A����p��̍����ǂ������N�������A�P�T�Ԃőމ@�ƂȂ����B �@���̂悤�ɍi�N���C���E�X�́A���₭�f�f���A��p�������Ȃ��A�قƂ�ǖ��Ȃ������邱�Ƃ��ł���̂ł���B �������n��a�@�ł̈�Î��� �@�R�N�O�̂Q�O�O�R�N�R���A�����s�̓����n��a�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�T�̒j�̎q���i�N���C���E�X�ŖS���Ȃ����B���̃P�[�X�͈�Î��̂Ƃ��āA�V���ł����ꂽ�̂ŁA�����m�̕��������Ǝv���B �@�ł͂��̒j�̎q�̏ꍇ�͂Ȃ�������Ȃ������̂��낤���B�����̐V���L���Ȃǂ��Q�Ƃ��āA�܂��͎����W���L���Ă݂����Ǝv���B �E�R���X���i���j���j�ߑO�S�����A���ɂ̑i��������A�����n��a�@����f�A�������{�s���ꂽ��A�A��B �E�����ߑO�V���R�T���A���������ċꂵ����A��F���������ߍĐf�A�����̏����Ȉオ�P�W����ɐf�@�A�w�������ƌ��t�������{�s�A��ა����ǁi�ȉ��C���E�X�Ə����j�̐f�f�ɂē_�H���s�Ȃ����B �E�����ߑO�X���R�O���A�u���̂܂܂ł͐S�z�ł��傤����v�Ƃ̂��ƂŁA���@�ƂȂ�B���@��̎��Âł́A�����Ɠ_�H���w������Ă���B �E�ʏ�A���̎��ԑтɖ�ԓ�����Ɠ��Γ����オ��シ�邪�A���̈��p���̍ہA���̊����͓��ɏd�ǂł���Ƃ̐\������͂Ȃ��A���Γ�����͊����̐f�@�ɍs�����A�w���ʐ^�����Ă��Ȃ������B �E�����ߌ�P���R�O���A�q�f�B�����オ�����������c�c�B �E�����ߌ�S�����A�S�x��~�ƂȂ�A�h���s�ׂ��s�Ȃ����A�����������S�B �@�ȏ�ł���B��������t�̊Ⴉ��A���̃P�[�X�̂ǂ��ɖ�肪����A��������\���͂Ȃ������̂����A�����Ă��������Ǝv���B �@ �@�܂��ŏ��̌ߑO�S�����̎�f���ɁA������͟������s�Ȃ��Ă���B����͏��u�Ƃ��Ă͂܂������B�����͕��ɂ̌������͂����肵�Ȃ����_�ł́A����Ă͂����Ȃ��̂��B�Ȃ��Ȃ矯�����s�Ȃ��ƒ��̓��������������A���ǂ�咰���E�Ȃǂ̏d���a�C�ł������ꍇ�A���������������鋰�ꂪ���邩��B �@����ɏ����̕��ɂ̌����ň��|�I�ɑ����}�������̏ꍇ�ł��A�������s�Ȃ����Ƃē��Ƀ����b�g������킯�ł͂Ȃ��B�������L���Ȃ̂́A�֔�Ŗ��炩�����̂������ɕւ��܂��Ă���ꍇ�����ł���A���������ğ������s�Ȃ��ۂɂ́A�K�������f�����ĕւ��܂��Ă��邩�ۂ����m�F���Ă���s�Ȃ��ׂ��Ȃ̂ł���B����āA���̓����オ�Ȃ��������s�Ȃ����̂��A�����ɋꂵ�ށB �@���̎��_�ɂ����Ắu�i�N���C���E�X�v�̐f�f�͂܂���������Ǝv���邪�A���̎��_�Œ����g���������Ă���A���Ȃ��Ƃ��u�C���E�X�v�̐f�f�͂����Ǝv���B�������A���f���ł���A���҂���̑S�g��Ԃ��ǂ���A�����g�������ȗ����āA���̎��_�ŋA����������̂͂�ނȂ����Ƃł������Ǝv���B �@�ߑO�V�����̎��_�ł̕��������ċꂵ����A��F�������Ƃ����Ǐ�́A�i�N���C���E�X��ϋɓI�ɋ^��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������͂��̎��_�ł̓C���E�X�͋^���Ă��邪�A�i�N���C���E�X�͋^���Ă��Ȃ��B���̊����̏ꍇ�A��p���͂Ȃ������悤�Ȃ̂ŁA����͂�ނȂ����Ƃ̂悤�Ɏv���邪�A�ʏ�̃C���E�X�ł́A��F�������Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��A����قǂɋꂵ�ނ��Ƃ��Ȃ��B���������āA���̎��_�ł͂�͂�i�N���C���E�X���^��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���̂�����͈�t�Ƃ��Ă̊��̂悤�Ȃ��̂��厖�ɂȂ�B �@���̓�����͂��̎��A�P��X�������ƌ��t���������{�s���Ă��Ȃ��������A���̎��_�ŏ��Ȃ��Ƃ������g�����͎{�s���Ă����ׂ��������B�P���w�������ł̓C���E�X�ł��邱�Ƃ��炢�͔��f�ł��邪�A�����̗L���A���ǂ̓����A����ɂ͏����̂��܂����l�q�̃`�F�b�N�Ȃǂ͂ł��Ȃ��B���������āA���郌�x���ȏ�̕��Ɋ��҂ł͑S�ᒴ���g�����͕K�{�Ȃ̂ł���B���t�����͎Q�l���x�ɂ����Ȃ�Ȃ��B �@�ǂ�Ȋ��҂ł����Ă��A��F�������A�S�g��Ԃ̈����C���E�X���҂�f����A�Ђ���Ƃ��či�N���C���E�X�ł͂Ȃ����A�Ə�ɋ^��˂Ȃ�Ȃ��B�܂����̊m��f�f�̂��߂Ɉ�ԊȒP�ɂł��錟���������g�����Ȃ̂��B �@�܂��ł����CT�����������Ɏ{�s���ׂ��ł��������A����͂�����������A���̕a�@�ł͂����ɂ͍s�Ȃ���̐��ł͂Ȃ������̂�������Ȃ��B������ɂ���A���ɂ͂��̎��_�œ����オ�����g�������{�s���Ă��Ȃ��������Ƃ��M�����Ȃ��B �@�ߑO�X�����̎��_�Ŋ����͓��@�ƂȂ��Ă���B�C���E�X�ł���A���ꂪ�i�N���C���E�X�ł͂Ȃ��Ă��S����@���Ă�����Đ���H�A�_�H�������Ȃ̂ŁA����͓��R�̂��Ƃ��낤�B �@����ɂ��̎��_�œ����オ��サ�A���p����������ƍs�Ȃ��Ȃ��������Ƃ͕̒ʂ�A�v���I�Ȃ��Ƃł������B�������A���͈�t���m�̈��p���Ƃ����̂͊Ō�t�̂���Ɣ�ׂĈ�ʓI�ɂ͂��Ȃ肢��������Ȃ��̂ŁA�Ђǂ���t�ɂȂ�ƁA�낭�Ɉ��p���������ɁA�������ƃA���o�C�g�ɍs�����߂ɋA���Ă��܂����Ƃ�����B �@�������A�d�ǂƎv���銳�҂������ꍇ�ɂ͂�����Ȃ�ł��u�����������҂����āA�������������u�����Ă��܂��v�Ƃ��������p��������̂��ʏ�ł���B���������āA���̓�����͊��������ʂ̃C���E�X�ł���A�_�H�������Ă���Ύ��R�Ɍy������A�Ǝv���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B �@���ʘ_���炷��A�����炭���̓��̌ߑO���������̐����̕���_�ł������Ǝv���B�������Ƃ��ߌ�P�����ɚq�f�������_�ōi�N���C���E�X���^���A�ً}��p���s�Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B �@���̌�̃}�X�R�~�̎̕d���ł́A�����������̎��͈̂��p���~�X�ň����N�����ꂽ���̂悤�ȕ��͋C�ł��������A����͖��̖{�����Ⴄ�B �@�m���Ɉ����p�����܂����������Ƃ͂܂������Ȃ��B�������A�������犳����f�Ă��������オ�������i�N���C���E�X���^���Ă���A�u��p�����������������v�ƕK�������p�������Ă����͂��Ȃ̂��B������s�Ȃ�Ȃ������̂͂��Ȃ킿�A������ɂ��̊������d�ǂł���Ƃ����F�����Ȃ��������Ƃɑ��Ȃ炸�A���͂܂��ɂ����ɂ���B �������̍i�N���C���E�X�͏��������I �@���͏����̍i�N���C���E�X�Ƃ����̂́A�S���I�ɂ͂��Ȃ肠��悤���B�����g�A�Q�O�O�R�N�T���ɂ��̓����n��a�@�ł̎��̂ɑ��銴�z�����g�̃z�[���y�[�W�Ŕ��\���Ĉȗ��A�܂����������悤�Ȍo�߂ŁA���Ȃ킿�ŏ��͒P�Ȃ钰���Ɛf�f����A���̌�P�`�Q���ȓ��Ɏ��S���A�ŏI�I�Ɏi�@��U�Łu�i�N���C���E�X�v�Ɗm��f�f���ꂽ����R��m�F���Ă���B����������̂Ƃ���Ƀ��[���ɂĖ₢���킹�����������̂ł���B �@���̂����Q�l�͐i�s������߂đ����i�N���C���E�X�ŁA���ǂ���Q�S���Ԉȓ��ɐS�x��~�ƂȂ��Ă����B�܂��R��Ƃ��A���̂T�Ύ��̗�̂悤�ɁA��p�����a�����Ȃ������B�����Ďc�O�Ȃ���R�l�Ƃ��A�͂�����Ƃ����f�f�������Ɏ��S���Ă���B �@������ɂȂ邪�A�����ł���ɁA���ꂼ��i�N���C���E�X�ŖS���Ȃ����q�ǂ������̏ڍׂ����Ă��������Ǝv���B -------------------------------------------------------------------------------- �Ǘ�@�@�R�Ώ����B�������N�B��p�̊������Ȃ��B ���a���F�������A�Ƒ��ł��o�����r���A���ɂ�i����B�q�f���B�߂��̈�@��f�A�u�͂��̃E�C���X�������ł��傤�v�Ƃ̂��Ƃœ���Ăo�l�Q�F�R�O�����A��B �A�����������Ȋ����������A�v����q�f�B���̂��߁APM�W�F�R�O�����A�n��̋}���Z���^�[����f�B�f�@������t�͏����Ȉ�ł͂��������A���͏�����ł͂Ȃ������B���̂Ƃ��A�f�@���ɐԊ��F�Ō��t������̉t�̂��ʂɚq�f�B��F����߂Ĉ����A�葫���₽���B�O���^���B �����ł��}���ݒ����̐f�f�ɂāA�_�H�E�̌�����B�������Q�R�A�O�O�O�B�u�E���̂��߂��낤�v�ƒS�����茾����B���̂܂ܗ����܂œ_�H�𑱂���B ���a���G�`�l�O�������A�����̖ڂ̏œ_������Ȃ��Ȃ�A�S�x��~�ƂȂ�B�i�_�H�J�n���R���ԁj�C�Ǔ��}�ǂȂ��ꂸ�B�i��t�ɂ��̔\�͂��Ȃ��������A���Ȃ������̂��͕s���j�����ɑ��@�ւ̔��������肳�����A�Ȃ��Ȃ������a�@�������炸�B���ǂP�T����ɑ��@�ɔ�������A�����ŋC�Ǔ��}�ǂ��{�s�����B�i�~�}�L�^�ł͔������v���Ԃ��O���ƂȂ��Ă���̂ŁA�ڂƕ@�̐�̕a�@�������悤���B����Ȃ̂Ɏ���挈��܂Ŗ�P�O���������Ă���j ���̕a�@�ł͋C�Ǔ��}�ǂ̑��͍Œ���̖�ܓ��^�����Ȃ��ꂸ�A���̌��S�O���������ꂽ�a�@�ւ���ɓ]�����ꂽ�B�������Ԗ�R�O���B���ώ����W�O����/hr�Ŕ������ꂽ���ƂɂȂ�B���ǍŏI������a�@��AM�S�F�P�O�����S�m�F�����B���ǂ����P�U���Ԍ�ł������B �@���̏Ǘ�̖��_�́A��ԖڂɎ�f�����}���Z���^�[�̒S���オ�����Ȉ�ł������ɂ�������炸�A�����̏�����͐��O�ł��������߂ɓK�Ȑf�f�ɂ�����Ȃ��������ƁA�S�x��~��Ԃł������ɂ�������炸�A��x���]������A��������x�ڂ̓]���͂S�O���������ꂽ�a�@�ł��������Ƃł��B�r���ɏ����̐S�x�h�����ł���傫�ȕa�@���������ɂ�������炸�A�����ł͎��ꂪ�f��ꂽ�̂ł��B -------------------------------------------------------------------------------- �Ǘ�A�@�W�Βj���B��p���Ȃ��B ���a���G�`�l�R�F�S�T�����A�������ɂ�i������q�f�B���e���~�}�ԗv���A�r�a�@�ɔ��������B���̌ヌ���g�Q���B�e�B��t����̕a��̐����Ȃ��B�Ⴂ�j����t���u�����g�Q�������ł͉��ُ̈���Ȃ��̂ŁA�����炭�E�C���X���̋}���ݒ������Ǝv���邽�߁A�_�H�����ėl�q���݂܂��傤�v�Ƃ̐�������B�a�@�ɔ������ꂽ����A�������ɂƚq�f�͑����Ă����B�_�H���s�B�`�l�X�F�O�O���A�����g��������B�����ɏ����ȕ����̉�f����B���̌㒴���g�����̌��ʂɂ��ĎႢ�j����t������������A���Ɉُ�͂Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA��͂�E�C���X���̋}���ݒ����ł���Ƃ̂��ƁB�c���ꂪ�������ɗ����ہA�����z�����Ă����̂����Ă���B ��e���e�Ԃ��ǂ��Ȃ�Ȃ����Ƃ��A�Ⴂ�j����t�ɍēx�`�����Ƃ���A���̈�t���u���t�����ɂ�鐔�l�������A�f���C���E���Ǐ��������̂ŗl�q�����邽�ߓ��@�����܂��傤�B���̕������ꂳ������S�ł��傤�v�ƌ�����B���@�̍ہA�����͕��ɂЂǂ��A���s������ł������B���@������ɂ̂��߂ɁA�g�̂��悶���Ă����Ԃł������B���ɂ����܂�ɂ��Ђǂ��A�\�Z�S���Ƃ��������ɂݎ~�߂̒��˂��g�p�B��F�����Ɉ��������B ���a���G�`�l�R�F�O�O���}�ρA�ċz����ƂȂ�B����ɂ��̌�S�x��~�ƂȂ�A�S�x�h���J�n�B�����@�`�l�S�F�T�O �Ƒ��̔��f�ŐS���}�b�T�[�W����߁A���S�̊m�F�B���ǂ���Q�S���Ԍ�̎��S�ł������B �@���̗�ł́A������d�D�q�^�~�}�a�@�ł̏o�����ł���A�Ǘ�@�ɂ�����悤�ȋ~�}�����̖��͐����Ă��܂���B�����͈ꎟ�~�}�ł��������̂��A����ɏǏi�s���A���ʓI�ɎO���~�}���҂ƂȂ������̂ŁA���̓_�Ɋւ��Ă͂d�D�q�B�^�~�}�a�@�ɔ������ꂽ�̂͐����ł������Ǝv���܂��B �@�������A���������̃X�P�[�������b�g��������a�@�ɂ����āA�������f�f���Ȃ���܂���ł����B���ɁA���@���ɂ������������g����������Ă���i�C���E�X�̐f�f�ɂ͒����g��������ԗL�p�Ȃ̂ł��j�̂ɁA���@��ɂ͑S�g��Ԃ��������Ă������ɂ�������炸�A��x�����̌���������Ă��Ȃ��̂ɂ͑傫�ȋ^��������܂��B �a�������ƁA�ƂĂ��P�Ȃ�ݒ����Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����A������f��ӔC�҂ł������x�e�����̏����ȕ����͂���܂ōi�N���C���E�X�̗��f�����Ƃ��Ȃ������Ƃ̂��ƂŁA���������u�o���s���v����f�̌����ł��������Ƃ͂܂������Ȃ��ł��傤�B -------------------------------------------------------------------------------- �Ǘ�B�@�S�Ώ����B��p�̊������Ȃ��B ���a���G�o�l�X�F�O�O���������ɂƚq�f��i����B ���a���G������蕠�ɂЂǂ��A�\��قǚq�f�B���͕��s����B�`�l�P�P�����A�߂��̏����Ȉ�@����f�A�}���ݒ����Ȃ����͎������q�f�ǂƂ̂��Ƃœ_�H�A������ċA��B �@�A�����q�f�ƕ��ɂ͑����A��������Ƃ��Ď��͂ł͓����Ȃ���Ԃł������B�R�W�x��̔��M�������Ă����B���̓��͂����Ɠf���C��i���Ă������A���̌�q�f�͂Ȃ������B ��O�a���G������[�ɂ����ĂS�`�T��q�f�B����ɗ��ڂ��J�����܂܁A�Ăт����Ă��������Ȃ���ԂƂȂ�A�����[�A�ēx���������Ȉ�@����f�B���x�͕ʂ̈�t�̐f�@���邪�A���̈�t�́u�Ȃ������Ƒ����A��Ă��Ȃ������̂��v�ƕ�e�����ӁB��������Ƃ��Ă��Ď��͕��s���ł����A��F�������A���O�����̋C���Ȃ���ԁB �@�_�H���J�n����邪�A�_�H���ɍ����F�̂��̂�q�f�A��t�́u�݂���A�_�`���������Ă���v�Ɛ��������B �@���̂Ƃ��Ƀ����g�Q���ʐ^�i���}�j���B���A��t�͂�������Ȃ���A�u���ɐ������܂��Ă���A�d�x�̒E����ԁv�Ɛ����������A�C���E�X�Ƃ͌���Ȃ������B����ɁA���e�����@�̕K�v���͂Ȃ����A�Ɩ₤���S����́u�����Ɋւ����ł͂Ȃ����A���̕a�@�ɂ����f��������̂ŁA���@�̕K�v�͂Ȃ��v�Ɛ������A�A������B�����͋A�����q�f���B  ��l�a���G�`�l�����A����ɂċ}�ρA�ċz����ƂȂ�~�}�ԗv���A�a�@���������łɐS�x��~��ԁB�S�x�h�����s�������S�B����̎i�@��U�ɂči�N���C���E�X�̊m��f�f��������B ���̗�́A�����ɋ������O��̒��ł͂����炭��Ԉ�t�̉ߎ����傫�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����g�Q���ʐ^�͂����炩�ȃC���E�X�������Ă���A�����������҂���͐�ɋA����Ă͂����Ȃ��̂ł��B���@�����A����H�Ƃ��_�H�����āA�ꍇ�ɂ���Ăً͋}��p�ɂȂ邩������Ȃ��A�ƉƑ��ɐ������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B �@������ɒS����͉Ƒ�������@�̕K�v�����ꂽ�ɂ��ւ�炸�A��������ہA�A����Ă��܂��B����͖��炩�ȉߎ��ł���Ƃ�����ł��傤�B -------------------------------------------------------------------------------- �������̍i�N���C���E�X�͏��������I �@�q�ǂ��̍i�N���C���E�X�͂���߂Ă܂�ł���A���̐f�f�����ɍ���ł��邱�Ƃ͂�ނȂ����Ƃ��Ǝv���B����ɃC���E�X�Ƃ����a�C���̂��̂���{�I�ɂ͎�p�����o��������l���Ȃ���̂ł���A�����ɂ��Љ���R��̎q�ǂ�����͎�p�����Ȃ��������߂ɁA�S���オ���̕a�C���v�������Ȃ��������Ƃ͈�t�Ƃ��Ă͓���ׂ��ʂ��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B �@�i�N���C���E�X�Ǝ����悤�ȕa�C�ɒ��d�ςƂ������̂�����B�i�N���C���E�X�͒����˂���ċN����̂ɑ��A���d�ς͒��ɒ����߂肱��ł��܂����߂ɋN����B���҂Ƃ��A���̌��ʒ����������Ă��܂����Ƃ͋��ʂ��Ă���B�����Ă�����ׂ����u���p���s��ꂸ�ɕ��u�����A�P�O�O�����S����B �@���d�ς͎q�ǂ��i���ɂQ�Έȉ��̎q�ǂ��j�ɑ����a�C�Ƃ��ėL���ł���B���������āA�����̏����Ȉ�͂��̕a�C�Ɋւ��Ă͍אS�̒��ӂ��Ă���B�������A�i�N���C���E�X�Ƃ����̂͂ǂ��炩�Ƃ����Α�l�ɑ����a�C�Ȃ̂ŁA�����Ȉオ���̕a�C���o�����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��̂�����Ȃ̂��B �@���̂��߂��A�����Ȃ̋��ȏ��ōi�N���C���E�X�����グ�Ă�����̂͂قǂ�ǂȂ��B�O�Ȉオ���C�㎞��ɏ㋉�ォ�炱�̕a�C�̂��킳�A�d�v�������т����@�����܂�邱�Ƃ��l����ƁA���������͈ٗl�ɂ����f��B �@�������ɂ̌����ƂȂ�a�C�ł͂����Ă��A�O�Ȉ�ɂƂ��Ă͂���ӂꂽ���̂ł���̂ɁA�����Ȉ�ɂƂ��Ă͂���߂ċH�ł���A�Ƃ����Ɏ��͑傫�Ȗ��_���B����Ă���B �@�������A������H�ȕa�C������Ƃ����āA���̐f�f�����Ȃ������A�������Ȃ������A�ł͍ς܂Ȃ��B�H�ȕa�C�ł��낤�Ɖ����낤�ƁA����̈�w�ŏ�������a�C�͂�����Ə�����A�Ƃ����̂���t�Ƃ��ē��R�̂��Ƃ��낤�B �@�i�N���C���E�X�͂�����Ɛf�f���Ȃ���A������ׂ������Ɏ�p���Ȃ����A�K����������a�C�ł���B���Ȃ̈�t�ł��낤�ƁA�����̕��ɂ�f��@��̂����t�Ȃ�A���Ȃ��Ƃ����̕a�C�̋^�����炢�܂ł͂ł���K�v������̂ł͂Ȃ����B

|

| TOP�y�[�W�� �n���Ẫy�[�W�� �O�y�[�W�� ��͂��̂U�� |