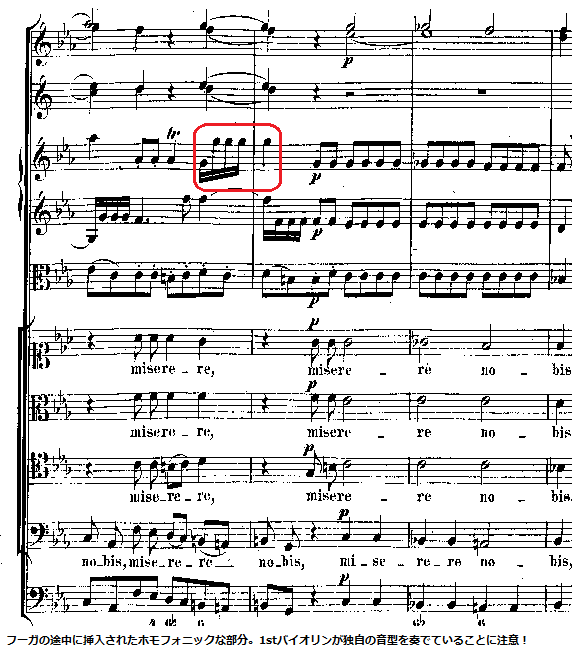

| モーツァルトのフーガの進化について モーツァルトは数々のフーガを書いているが、そこにおいて、バロック期の伝統的書法と古典派的(当時としては時代の最先端)書法の融合を常に追い続けていた。ここではいくつか例を挙げならが、その進歩の過程を追ってみたいと思う。 まずはK125の連祷のフーガから。この曲はモーツァルト16歳頃の作品であるが、無論フーガとしては、完成された作品である。しかしこのフーガにおいては、オーケストラは基本的にはcolla parteに、合唱をなぞっているのみである。 何箇所か、オーケストラが独立したパートを演奏する部分があるが、2管のオーボエのみが萌芽的に出てくるのみで、あまり目立つことはない。そこを例としてあげてみる。  K125 Pinus futurae gloriae冒頭 このフーガにおいては、オーケストラの独立的な動きは、この程度である。次に、この曲の約4年後に書かれた、同じくK243のフーガを見てみる。 このフーガでは、途中でホモフォニックな終止が現れたり、K125と比較すると、オーケストラの独立的要素が強まってくる。さらに、バロック音楽と古典派音楽の融合も見られるようになる。  K243 Pinus futurae gloriae 第37小節~ K243のこの部分では、フーガが一通り展開された後に、急にホモフォニックになって曲が一時的に終止する。またこの際には、1stバイオリンが独自の音型を奏でる。このフーガにおいて、モーツァルトはさらに一歩、合唱とオーケストラの分離ならびにバロックと古典の融合を目指したものといえる。 さて、さらにその4年後、モーツァルトはこうした試みの集大成とも言うべき、驚くべきフーガを書き上げる。それが、K339のベスペレの「Laudate pueri」におけるフーガである。 このK339のLaudate pueriは、伝統に則ってフーガで作曲されているが、この曲においてモーツァルトは、まったく独自の境地に達している。すなわち、合唱フーガとオーケストラをまったく別個に扱い、かつ、バロック音楽と古典派音楽の融合にも完全に成功しているのである。 このフーガの特徴は以下である。 ①ポリフォニーとホモフォニーの水平的結合 ②ポリフォニーとホモフォニーの垂直的結合 ③合唱とオーケストラの統合と分離 ①については、下譜の部分を参照。  K339 Laudate pueri第44小節~) この曲はここまでずっとフーガできたが、ここにいたり、突然ホモフォニックになる。このやり方は、K243を敷衍したものといえる。 ②については、下譜の部分を参照。  K339 Laudate pueri第128小節~ この部分においては、合唱がフーガを続けているにもかかわらず、弦の伴奏はなんと、古典派に典型的な分散和音が使われている。ここにおいて、バロックと古典期の音楽を融合させるというモーツァルトの意思は、完全に成功したといってよいだろう。 ③に関しては、下譜参照。  この部分においては、合唱とオーケストラは、それぞれテーマを交換しあいつつ、独立に動き回るパターンが見られる。これぞまさに、合唱とオーケストラの分離である。 このように、モーツァルトはこの曲を書いた時点で、それまで試みてきていたテーマを成就させることに成功したのである。そしてその後さらに、モーツァルトは自らが開拓した境地を深めていく。ここでは、有名なレクイエム冒頭とK387の弦楽四重奏曲を例に、その進化を追ってみよう。  上譜は、有名なレクイエムの冒頭のピアノ編曲であるが、私たちがこれをピアノで弾く時には、何気なく、右手でフーガを、左手で分散和音を弾くことになるが、実はこれこそが、モーツァルトが終生追い求めてきたバロックと古典派の融合の結実なのである。私の知る限りでは、少なくとも古今東西のある程度以上有名な曲において、ここまで露骨にホモフォニーとポリフォニーが同時進行する曲はない。 これはホモフォニーとポリフォニーの垂直統合の好例だが、両者の水平統合の好例が、K387第四楽章である。 この曲において、モーツァルトはフーガというバロック様式の代表と、ソナタ形式という古典派の代表形式を見事に結合させたのである。この曲の詳細な分析に関しては、モーツァルトの天才の秘密その1を参照されたい。 |