第20番 イエスの預言

第20番 イエスの預言

マタイ受難曲のページへ

第17〜19番のページへ戻る

第24〜26番のページへ進む

最後の晩餐が終わり、ここよりイエスがまた不思議な預言をする。「今夜は君達はオレに躓くよ」とか「オレが復活したらさ、がリラヤに先に行ってるからさ」とか言い出す。

レシタティーボはHmollよりエヴァンゲリストにて始まる。例によって場面が変わるので、転回なしの和音できっちりと始まる。オリーブ山に登るところの通奏低音は単純な上昇音階がつき、同じ音型をエヴァンゲリストが繰り返す。

ここでひとつ不思議なことがある。すなわち「an(〜の方へ)」という前置詞がAの音で一番高く、当然アクセントがつくことである。ふつう歌というのは前置詞にアクセントがつくのは特別な場合を除いてはないだろう。ところがマタイではときどきあるのである。(一番典型なのは後述するが、第25番においてみられるoderのアクセントである)

なぜ特に重要とも思われない前置詞にアクセントがおかれているのか、私にはよくわからない。いろいろ本で調べてみたけれど、私の調べた範囲ではこの問題を取り扱っている本はなかった。どなたか理由をご存知の方はお教えいただきたいと思います。

つづいてイエスが「君達は躓くよ」と言い出す。このイエスの部分のキーワードは「aergern(躓く)」である。ここは通常ならEdurでいくところであろう。しかしこのEのところがEisとなり半音上がっている。それに先立って伴奏がEisを奏でている。これにより減七のような効果があり、aergernの言葉が非常に目立つことになる。

そしてヒツジが散らばる場面が来ると下図のように伴奏があたかもヒツジの群れが散らばるような音型になる。この音型は弦のスタッカートの16分音符が上下に離れていき、減七となり、最終的にAdurで終止する。

なお、Herde(群れ)の部分について。この部分のイエスの音程はDであるが、通奏低音はCisとなり、ぶつかることになる。これはバッハが意図的に行ったものと思われる。この不協和音により、かえって、羊たちがバラバラに広がっていくさまがイキイキと描かれることになる。不協和音も使いよう、なのである。

これまでの解説をまとめると、下譜のようになる。

第21番 最初の受難コラール

ここでいよいよ「受難コラール」が出てくる。 このコラールは、ペテロを始めとする弟子たちが、自信満々であることをどちらかといえば、後押しする内容となっている。

受難コラールはマタイでは計5回現れるが、ここではEdurでまず出てくる。受難コラールは長調(第21番、23番、53番) 短調(第63番) フリギア旋法(第72番)と三種類に和声付けされているが、これが同じ旋律かと思うほど和声付けによって曲の雰囲気は異なるのである。

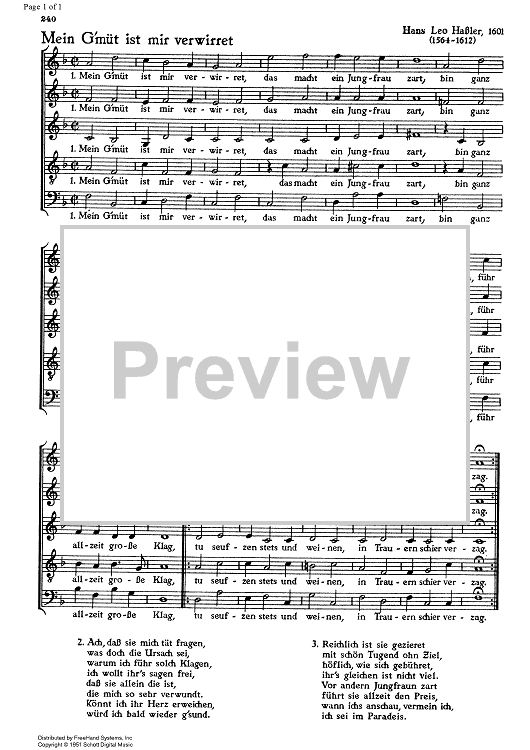

ところで周知の如く、この受難コラールの旋律の元歌はH.L.ハスラーの「Mein Gmut ist mir

verwirret(我が心千千に乱れ )」という恋愛歌である。それにしてもいくらバッハより100年も前の曲とはいえ、恋愛歌がイエスの受難を象徴する曲になってしまうとは驚きである。当時は聖と俗の区別があまりなかったから、というのがその理由らしいが、バッハの頃にはすでにハスラーの曲は一般には原曲そのままでは歌われなくなっていたのだろうと思う。そうでなけりゃ当時の人たちだってやっぱり恋愛歌をイエスの受難と結び付けようとはしないだろう。もっともバッハの時代はイタリアの世俗カンタータがドイツのルター派音楽と結びついて教会カンタータが形成された時期だったからやはり聖と俗の分離があいまいだった時代であったことは確かだろう。

まずは一服、ここでその、ハスラーの原曲をYouTubeで聴いてみよう。これしかなかったので、演奏はかなりひどいが。

この曲が、100年以上あとに、受難コラールとなったのである。聖俗混交極まれり、といったところだろう。

ここでこの三種類の和声付けによる受難コラール5曲を比較して聴いて見ましょう。下のスピーカーをクリックするとそれぞれを聴くことができます。(なお、バッハはカンタータ153番でもこのコラールをフリギア旋法で編曲して用いている。その編曲は当時としてはかなり前衛的な特殊なものである)

第21番のコラール(ホ長調)

第23番のコラール(変ホ長調)

第53番のコラール(ニ長調)

第63番のコラール(二短調→ヘ長調

第71番のコラール(フリギア旋法)

参考;カンタータ第153番よりコラールNr. 5 Choral ?Und

ob gleich alle Teufel(2分より)

1分55秒より

第22番 ペテロの思い上がり、裏切りのシンボル「♭」

さて、いよいよペテロが登場してくる。「あいつらはねー、躓くかも知れないけど、私はね、絶対にそんなこたぁーありませんよ。」と言う。たいした自信だよね。「nimmermehr(決して〜ない)」のところが一番高い音でアクセントがあるからよっぽどの自信家だったんでしょう。しかし私達はこのペテロをワラえるだろうか。私達の心のどこかにこうした傲慢な気持ちはないとはいえない。自分だけはみんなと違うんだよ、という気持ちはもろ刃の剣である。よい面に作用すればその気持ちが仕事面でも発揮され、大きな業績をあげる原動力となろうが、悪い面に作用すれば高慢ちきなうぬぼれ屋となる。一般には後者の方がはるかに多いだろうが。

ここらへんのキーワードはやはりaergern だろう。この言葉をペテロは二回発するが、最初の方の場合主語は他の弟子達である。伴奏は減七となっており、非常に目立つのである。二回目の場合は主語がペテロであり、普通の終止となっている。これは単に減七を繰り返すくどさを避けるための処置であろう。

続いてイエスがチョー有名なペテロの否認を予告する。第7小節よりaergernの減七を除けばそれまで普通の三和音が主体であった旋律に七の和音がからみつくようになる。最初は「Nacht」で、七の和音を構成して音は下降する。続いて第8小節で「kraehet(ニワトリが鳴く)」 で通奏低音と不安定な三全音となり、今後起こり得ること(ペテロの裏切り等)を暗示している。

kraehenはここでは低く押さえられている。(後の実際のペテロの否認の時にこの言葉が高々と歌われるのと対照的である) ここらの和声の変化を追っていくとイエスの言葉の重みがわかるような気がする。マタイの眼目の一つである「ペテロの否認」を暗示するイエスの言葉がこうした細かい工夫により浮き彫りにされる。

さらにペテロの言葉が第11小節より入り、自信満々に「たとえ死んでもあなたさまのことを否定することはありません」と言ってしまう。このペテロの言葉が入ってから旋律は♭が多くなる。第17番をはじめとして、これまでにもユダの裏切りの場面では♭が多用されている。ペテロの裏切りの場面でもそれは同じである。しかしこれはあくまでも譜面を見ての話であり、耳で聞いただけではわからない。

この場面はまさに人間の本来持っている弱さを露呈するものである。人間は誰でも人前でええかっこをしたいものだ。「大丈夫、オレにまかせとき!」 「オレはすごい人間なんだ!」などなど、思いたがる。ペテロも例外ではなかった。イエスの前ではええかっこをした。しかしイエスはすべてお見通しだった。しかしペテロは気がつかない。イエスの一番弟子を自負して鼻高々である。イエスの言うことなんか屁にもかけない。しかしバッハはペテロの言葉に裏切りのシンボル、♭をかけることによってそのペテロの鼻をすでにへしおっているのである。

ここまでをまとめると、下譜のごとくになる。

ところでこのペテロの調子のよい虚栄心丸出しの部分はヨハネではソプラノのアリアとなっている。(軽妙なフルートの伴奏がペテロの浅はかさをワラっている) マタイではしかしこうしてコラールによって同じような内容が歌われている。ヨハネの場合は弟子たちの言葉として歌われたわけであるが、マタイではさらに一歩進み、ペテロが示したこの浅はかな態度を信徒ないしは聴衆全体の問題として捉えているのである。(のちに出てくるペテロに否認の場面においても同様のことがいえる。当該ページ参照のこと) 虚栄心というものは人間にとってはいつの世もやっかいなものである。

第23番 2回目の受難コラール ♭の世界

ここで2回目の受難コラールが入る。和声は第21番と全く同じであるが、調性がEsdur となっている。いうまでもなく前曲の♭の多用を受けての調性である。第21番はEdurであるからこのコラールは半音下がっている。しかし耳で聴いただけではその半音の違いはわかりにくいかもしれない。(間にレシタティーボがはさまっているから。) あくまで譜面上の世界のことではあるが、ここに♭3つのEsdurの受難コラールを置くことにより、バッハはペテロの裏切り(イエスへの否認)をここにしっかり予告せしめるのである。

マタイ受難曲のページへ

第17〜19番のページへ戻る

第24〜26番のページへ進む