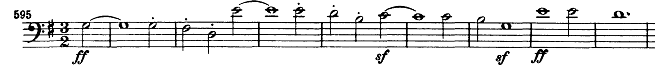

| <宗教的雰囲気その1> 第594小節より下のような新しい主題が現れ、第四楽章第二部の始まりとなる。調性もこの楽章本来の調性(ニ長調)の下属調であるト長調となり、雰囲気がガラリと変わる。しばらくはト長調とその下属調のハ長調、属調のニ長調が中心となって曲は進む。  ♪第二主題のテーマ 主題はチェロバス、トロンボーンと男声のユニゾンで始まる。ベートーベンがここでトロンボーンを使用したのはこの部分において宗教的雰囲気を醸し出したかったためではないかと思われる。 バロック期から古典派にかけての宗教曲においてはトロンボーンはアルト以下のパートにcolla parteとして参加するのが普通であった。アルト以下の合唱パートはどうしても伴奏の器楽に負けてしまい、トロンボーンの補強なしには聴き取りにくかったからである。また音域的にもその補強にはトロンボーンが最適であったのであろう。 こうした慣習ができあがると今度は本来は補強の意味合いで使われたトロンボーンが独自の存在感を持ってくる。すなわちトロンボーンの音そのものがなにか宗教性というか神秘性のようなものを帯びるようになっていったのである。モーツァルトが「ドン・ジョバンニ」においてドン・ジョヴァンニが放蕩三昧を悔い改めずに地獄に堕ちる場面で、人智を越えた超自然的な力を象徴するためにこの楽器を使用したり、K139のミサの「Agnus Dei」において前奏としてこの楽器を独立させて使用したのもこの楽器の持つこうした神秘性を利用した訳である。 ベートーベンの時代、交響曲でトロンボーンが使われることはまだなかったが、彼はすでに「運命」第四楽章でトロンボーンを萌芽的に使用している(中音部の和声を充実させるため)。そして「第九」のこの部分ではさらにトロンボーンをより主体的に使い、合唱とチェロバスと一緒であるとはいえ、メロディそのものを吹くようになったのである。 低音の力強い主題を目立たせるにはどうしてもトロンボーンの響きを必要としたのであろう。しかし当時のベートーベンはすでにまったく耳が聴こえない状態であったから、彼はこれまでの数少ないトロンボーンのオーケストラでの使用経験からこの響き(主題を吹くトロンボーンの響き)を想像ないしは創造したのである。 こうして低音で出現した第二主題は引き続きソプラノ合唱と木管楽器による高い音域で繰り返される。この部分の和声は係留音が効果的に使われ、トロンボーンもまたアルト以下の合唱にcolla parteとして参加しており、両者相俟って宗教的雰囲気を形成している。(a capellaの宗教曲などにおいては係留音がしばしば使用される) それではここの部分の和声をオルガンの音で聴いてみよう。 ♪第603小節〜の宗教的な和声 ちなみにこの部分の係留音を取ってみると次のようになる。 ♪第603小節〜係留音をはずしてみたもの 弦の伴奏は巧緻を極め、たびたび主題と不協和音を形成しながらこの主題にからみつくような形になっている。そのためか、最初に低音部で出現した同じ主題が単純に繰り返されているとはにわかに信じがたいくらいに雰囲気は変わっている。 ♪第603小節〜弦の美しい伴奏 次の主題もまた低音部で提示→弦のからみつき伴奏つきでソプラノ、木管楽器による主題の繰り返しという形をとる。調性はヘ長調となっている。なお、この部分はトロンボーンは必ずしもアルト以下の合唱とはcolla parteとはなっていない。(これはトロンボーンの音域の関係による)  ここの和声も大変美しいが、特に第622小節第3拍目で三和音のうちの導音が一瞬抜けてなくなるところが何ともいい。(実は2ndヴァイオリンが導音であるレ音を出してはいるのであるが、音質があまりに異なるので三和音を形成しているように感じないのだ)  ♪第619小節〜の和声(一瞬の導音の抜けに注目!) |