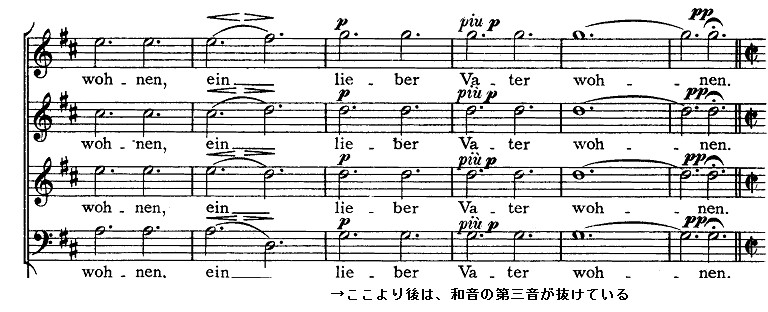

| 亙戝擇廳僼乕僈亜 丂乽戞嬨乿偺戞巐妝復傕偄傛偄傛偙偙偱壚嫬偵払偡傞丅偙傟傑偱採帵偝傟偰偒偨戞堦庡戣乮偄傢備傞乭戞嬨偺儊儘僨傿乭偲戞擇庡戣偑偙偙偵偍偄偰擇廳僼乕僈偲偟偰摑崌偝傟丄崌彞偲僆乕働僗僩儔傕傑偨戞俆係俁彫愡偐傜偺偁偺桳柤側応強偵偍偗傞堦懱壔偵堷偒懕偒丄偙偙偵偍偄偰傕傑偨姰慡偵堦懱壔偡傞偺偱偁傞丅僿乕僎儖偺尵偭偨傾僂僼僿乕儀儞傪儀乕僩乕儀儞偼傑偝偵壒妝偵偍偄偰惉偟悑偘偨偲偄偭偰傛偄偩傠偆丅 仾戞堦庡戣乮Freude,schoner Gotterfunken埲壓偺壧帉偑偮偗傜傟偰偄傞乯 仾戞擇庡戣乮Seid umschlungen埲壓偺壧帉偑偮偗傜傟偰偄傞乯 丂 丂奺庡戣偼忋晥偺偛偲偔曄憈偝傟丄傑偢偼榓惡妛揑偵僺僞儕偲崌傢偣傜傟傞丅偦偟偰儀乕僩乕儀儞偼偨偭偨偙傟偩偗偺嵽椏傪慺偵偟偰俈俇彫愡偺偍傛傇戝擇廳僼乕僈傪嶌傝忋偘傞偺偱偁傞丅椏棟偺忋庤側恖偼埨偔偰彮側偄慺嵽傪岺晇偟偰巊偄丄偍偄偟偄椏棟傪嶌傝忋偘傞偲尵傢傟傞偑丄儀乕僩乕儀儞偼偦偆偟偨尒曽偐傜偡傟偽傑偝偵壒妝偺柤椏棟恖偩偭偨偺偱偁傞丅 丂拲栚偡傋偒偼丄偝傜偵壧帉傕傑偨丄偦傟偧傟偺庡戣偱弌偝傟偨傕偺偑偦偺傑傑巊傢傟偰偄傞揰偱偁傞丅偮傑傝丄儊儘僨傿偺傒側傜偢丄壧帉傕傑偨偦傟偧傟偺庡戣偲寢傃偮偄偰壧傢傟傞偺偱偁傞丅 丂偝偰丄偙偺晹暘偺僆乕働僗僩儔偲崌彞偺峔憿偼儖僱僢僒儞僗婜埲棃丄偙傟傑偱偵墑乆偲惣梞偱敪揥偟偰偒偨僼乕僈偺廤戝惉偱丄峔憿偦偺傕偺偼暋嶨側偼偢側偺偱偁傞偑丄儀乕僩乕儀儞偑擇偮偺庡戣傪扨弮壔偟偰梡偄偰偄傞偨傔偵偁傑傝偦偆偟偨報徾偼庴偗側偄丅傑偨僆乕働僗僩儗乕僔儑儞偦偺傕偺偼幚偼戞164彫愡埲壓傗戞543彫愡埲壓偺偦傟摨條僔儞僾儖側偺偱偁傞丅 偙偙偺僆乕働僗僩儗乕僔儑儞偼戞俆係俁彫愡埲壓摨條丄埲壓偺嶰偮偺嶰憌峔憿偵暘偗傜傟傞丅 嘆擇廳僼乕僈傪壧偆崌彞丄暲傃偵偙傟傪傎傏colla parte偵側偧傞僌儖乕僾 嘇嵶偐偄敧暘壒晞傪崗傓僌儖乕僾 嘊嬋偺崪奿偲側傞儕僘儉傪嶌傞僌儖乕僾乮僥傿儞僷僯乕偲僩儔儞儁僢僩乯 丂戞俆係俁彫愡埲壓偺晹暘偲堎側傞偺偼嘆偲嘇傪偝傑偞傑側妝婍偑擖傟懼傢傝扴摉偡傞偙偲偵側傞偙偲偱偁傞丅栘娗妝婍偲僩儘儞儃乕儞偼嵟弶偐傜嵟屻傑偱嘆偺僌儖乕僾偵偄傞偑丄尫妝婍偼嘆偲嘇傪奺僷乕僩偑偳傫偳傫擖傟懼傢偭偰扴摉偟偰備偔丅 侓嘆偺晹暘偺俵俬俢俬乮崌彞偺傒偺傾僇儁儔乯 侓嘇偺晹暘偺俵俬俢俬乮尫妝婍偺傒乯 侓嘊偺晹暘偺俵俬俢俬乮僩儔儞儁僢僩亄僥傿儞僷僯乕乯 丂埲忋偺傛偆偵偙偺晹暘偺峔憿偼堄奜偲僔儞僾儖側偺偱婯柾偑戝偒偄妱偵偼挳偄偰偄偰旀傟傞傛偆側偙偲偑側偄丅儀乕僩乕儀儞偺僼乕僈偺庢傝埖偄偼傎傏僙僆儕乕捠傝偱偁傝丄偨偲偊偽搑拞偱掅壒妝婍偑堦帪揑偵敳偗偨傝丄嵟屻偼僆儖僎儖僾儞僋僩偵側傞丄側偳偲偄偭偨媄朄偼摿偵屆揟攈埲崀偺僼乕僈偱偼掕宆揑側傕偺偱偁傞丅儀乕僩乕儀儞偼偙偺擇廳僼乕僈偵娭偡傞尷傝丄妚柦揑側偙偲偼峴傢偢丄偐偮偰僶僢僴偑峴偭偨傛偆偵偍偺傟偺帪戙傑偱偵抸偒忋偘傜傟偰偒偨壒妝暥壔偺廤戝惉傪峴偭偨丄偲尵偆傋偒偱偁傠偆丅 丂扐偟丄偙偺擇廳僼乕僈偺壒妝惈偵娭偟偰偼丄惓捈丄丠偵巚偆丅摨偠擇廳僼乕僈偱偁傞戞係俁侾彫愡偐傜偺慺惏傜偟偒僆乕働僗僩儗乕僔儑儞偲斾妑偡傟偽丄偦偺嵎偼楌慠偲偟偰偄傞丅偁傑傝偵扨弮偡偓傞偺偩丅屄恖揑偵偼丄偙偺擇廳僼乕僈晹暘偼偩偐傜丄偁傑傝岲偒偱偼側偄丅 |