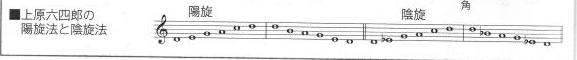

| ・民謡の音階の種類 私たちが通常使う西洋音階は、全音階でいくとドレミファソラシの7音である。 しかし、民謡の音階は、7音すべて使うことはなく、通常は5音である。そしてそれにはいくつか種類がある。 ① 陽音階(ヨナ抜き長音階) ドレミソラドとなる。ドを中心として、完全4度上のファ、長7度上のシが抜けているために、こう呼ばれる。雅楽でいう呂音階にあたる。それぞれの音程に短2度(半音)が含まれていないのが特徴である。 世界的にもかなり普遍的なもので、日本の唱歌やスコットランド民謡などの多くは、この音階で作られている。 例;冬の星座・・・ドーレミソラドソーミと、まさにこの音階を上り下りする 蛍の光・・・ヨーロッパの民謡も、ヨナ抜き音階で作られているものが多い ② ヨナ抜き短音階 ラシドミフィラとなる。ラを中心として、完全4度上のレ、短7度上のソが抜けているために、こう呼ばれる。 日本の演歌は、この音階で作られているものがあるが、長調のものと比較すると、その頻度ははるかに少ない。 例;わたしの城下町(ただし、一部第4音が混じる) ③ 律音階 ドレファソラドとなる。ミとシが抜けるので、あえて言えばサンナナ抜き音階となるが、こういう言い方はしない。①の音階で、ミがファに代わるだけである。また①はスコットランドなどでも見られるのに対し、この音階は日本固有である。しかしよく見ると、①の音階で、ソを根音と考えると、結局①と同じとなる。 たとえばドレミソラドレミソラドというヨナ抜き長音階からソラドレミソを抽出すると、律音階となる。 ④ 陰音階(都節音階) ミファラシレミと上行し、ミドシラファミと下行する。半音が2か所あるのが特徴である。 この音階も日本固有といわれるが、実は、西洋の教会旋法の一種であるフリギア旋法(ミファソラシドレミ)と似ている部分がある。 それは、第一音→第二音、またはその逆が半音になる点においてである。(下譜)   フリギア旋法は、16世紀までのルネッサンス期においては、かなり普遍的な音階であった。まだ長音階、短音階が発達していなかったからである。 この音階の日本民謡はかなりある。 例;さくら 戦友 パレストリーナAnima mea ⑤ 田舎節 都があるなら田舎もあるのかといえば、そうである。レミソラドレとなるが、これもよく見ると、たとえば少し下に拡張してドレミソラドとするとヨナ抜き長音階と同じではあることがわかる。また、ソを根音とすると、律音階となる。(下図)  ⑥ 琉球音階 ドミファソシドとなる。頭の中で音階を思い浮かべるだけで沖縄の青い海と真っ白な砂が頭に描かれる。日本本土とはまったく別個に発達した音階で、インドネシアのガムランなどにも見出されることから、南方起源であるといわれているが、律音階が変化してできたもの、という説もある。 ・民謡音階の整理 以上、個別に民謡音階を取り上げたが、別々と思われる音階でも、単に根音が違うだけで、長いスケールで見れば同じものになるものある。たとえば、ヨナ抜き長音階と律音階と田舎節は同じものであり、都節の下行音階とヨナ抜き短音階も同じものである。 長いスケールでみれば同じものなのになぜ異なる音階として分類されるのかといえば、それは、根音が違うからである。たとえば、ダイアトニックスケール換算でドを根音とするヨナ抜き長音階とレを根音とする田舎節とでは、聴いたイメージは相当に異なり、とても同じスケールであるとは思えない。 そのために、上原六四郎(1848~1913年)は、琉球音階を除いた上記5種類の音階を、陽旋法(田舎節)と陰旋法(都節)のふたつにわけた。(下図)

最初の分類にこれを当てはめると、①③⑤が陽旋法となり、②④が陰旋法ということになる。

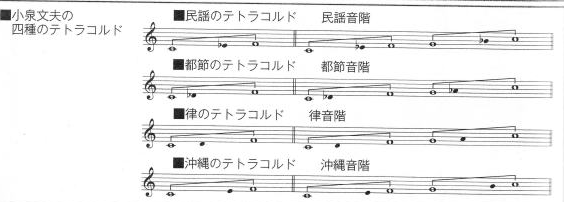

この分類は、上記①~⑥の分類とはそもそも根本的に異なった分類法であるが、テトラコードの中間音の取り方で音階を4つに分類するもので、大変にわかりやすい。 |