| ■令和4年9月12日 Covid-19 究極の目的は何か、ということ

|

■令和4年9月13日 キャプションに異議あり

コロナで死亡の子ども、多くがワクチン未接種

日テレニュース

新型コロナウイルスの感染状況を分析する厚生労働省の専門家会議で、今年1月以降に死亡した20歳未満の感染者の調査結果が報告され、多くの人がワクチンを接種していなかったことなどが分かりました。

専門家会議で報告された調査によりますと、今年1月から先月までに発症し、その後に亡くなった20歳未満の新型コロナウイルス感染者41人のうち、国立感染症研究所が医療機関への聞き取りなどを行った29人について分析しました。

その結果、5歳未満が14人、5歳以上が15人で、発症から死亡までの日数の中央値は4日でした。

ワクチン接種の対象となる5歳以上は15人いて、このうち接種していない子どもが13人、2回接種したものの3か月以上経過していた子どもが2人でした。

また、29人全体のうち「基礎疾患がなし」が15人で、この15人の死亡に至る経緯では、最も多かったのが「中枢神経系の異常」で5人、ついで「循環器系の異常」が4人などとなっていて、「呼吸器系の異常」はありませんでした。

専門家は、「小児では、けいれんや意識障害などの神経症状や、嘔吐(おうと)など、呼吸器症状以外の全身の症状にも注意を払う必要がある」などと指摘しています。 |

人をだますにはこうしたらいい、という典型。つまり、間違ったことは書いていないのだが、正しくはないことを書く。

「多くがワクチン未接種」という表現は、間違ってはいない。死亡者15人中、未接種者は13人いたのだから。日本語の表現としては、間違ってはいない。

しかし、ここにはある事実が隠されている。ワクチン接種率である。

5~11歳のワクチン接種率は約18%。これに対して、死亡者のワクチン接種率は2/15で約13%。確かにワクチン接種率よりは少ない。つまり、この数%の差異でもって、~だからワクチン接種は死亡率を下げるから有効なのだ、という主張は成り立たないことはない。

しかし、サンプル数が非常に少ないので、誤差が大きい。たとえば、あと1人、ワクチン未接種の死亡者があれば、その比率は3/15で20%となり、ワクチン接種率を超えてしまう。数字だけ見れば、ワクチン効果なし、ということになる。

要するに、確かに「多くがワクチン未接種」 という表現は間違ってはいないのだが、ワクチン接種率を考慮に入れれば、「ワクチン未接種者に死亡者が多い」とは言えないわけだ。 つまり、キャプションは、一定の読者誘導の意図があり、正しい事実は伝えていないのだ。ワクチン接種率を知らずにこのキャプションを見れば、多くの人は、「ああ、やっぱりワクチンを接種していなかった子どもの方がたくさん死んだんだ」と思い込むことだろう。

世の中には、このような騙しのテクニックが満ち満ちているから、諸氏、注意されたい。

|

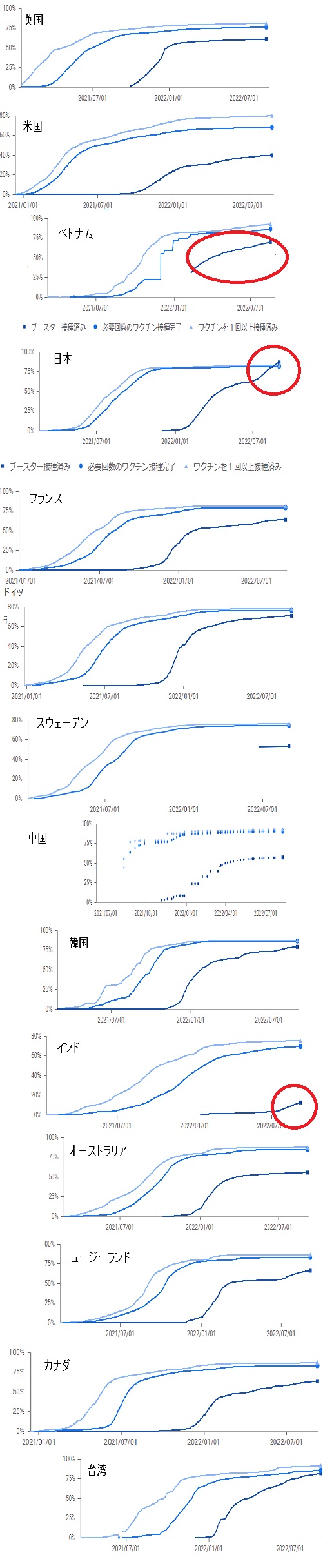

■令和4年9月14日 「感染対策」をなくそう!

WHOが新型コロナ「収束兆し」発言も…専門家は依然警戒「欧米に比べ日本は遅れ」「もう少し感染対策を」

9/15(木) 19:31配信

スポニチアネックス

東邦大学の小林いんてつ教授(感染制御学)が15日、日本テレビ系「news every.」(月~金曜後3・50)にリモートで生出演し、世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルスの感染拡大が収束に近づいていると話したことに言及した。

WHOのテドロス事務局長は14日、先週1週間の死者数が20年3月以来、最低になったとした上で、「パンデミックの終わりに向けては、かつてなく良い状況だ。まだその段階ではないが、兆しは見えてきている」と述べた。

日本ではいまだ多くの感染者が出ているものの、厚労省の専門家会議ではすべての地域で減少が継続しているとの見解を示している。小林氏はWHOの発言について、「強調されているのが、オミクロン株になって後半、重症者、死者数が非常に少ない数字になってきている。それと、欧米中心なんですけど、感染した方も多くて、集団免疫が少しずつ獲得できているという状況にあると考えていいと思います」と分析。また、デルタ株と比較して弱毒性のオミクロン株に置き換わったことで、「今、世界の中でも深刻な変異株が見つかっている状況ではないので、今のオミクロン株であれば収束の兆しが見えてきている」と見解を示した。

一方で日本は、欧米と比べ感染者の減少が遅れていると指摘。「欧米に比べると日本の感染状況は非常に遅れていましたので、つい最近までかなり感染者数がかなり多い状況、それがやっと減ってきた状況」とし、「もう少し感染対策をきちんと取りながら、安全に過ごしていくことが大事な時期だと思います」と引き続きの警戒を促していた。

|

NHKの日曜討論会では、加藤勝信厚労相が、「今後、ワクチンや治療薬が進み、(Covid-19が)季節性インフルエンザにほぼ近いことになれば、それをベースに(5類落としを)考える」と言っていた。思わず嘆息をついた。もう、「季節性インフルエンザにほぼ近いこと」になっているのにね(笑)。

40年前に死んだ私のじいさまが、80歳過ぎて「オレの老後が心配だなあ」ってよく言っていて、母が「おじいちゃんってもうとっくに老後なのに、いつになったら老後になるつもりなんだろうね」って笑っていたのを思い出した。

日本政府はいまだに、今後も引き続き、感染者数を減らすことを目標としているのが諸悪の根源。感染者数減→重症者数減→死亡者数減という、Covid-19の当初からの戦略から、いまだに抜けられていない愚かさ!

世界の潮流は逆の意味でもっとずっと先を行っている。つまり感染対策そのものを取らない。それは、SARS-Cov-2の致死率が0.1%と、当初の1/20にまで低下し、Covid-19がまさに、インフルエンザ並み、なっているからだ。

先日死去した英国のエリザベス女王の一般弔問では、誰もマスクをしていない。日本はこれから、ファイザーやモデルナの新しいワクチンを大々的に国民に打たせようとしているが、そもそも開発元の米国ではこれを使っていないし、その予定もない。「まだまだワクチン時代が続く」とばかり、本国でも使う予定もないワクチン大量に輸入してしまって、仕方がないので国民にまた無理やり打たせようとしているのだろう。まるで米軍でお古になった戦闘機を日本がせっせと買っているようなものではないか?

要するに、本来ならば、すでに5類落としにしておいて、一定以上の有症状者のみをピックアップして治療薬を処方するようにしておけばよかったのに、岸田首相が逡巡して、決められなかったのがまずかったわけだ。

もっとも首相の取り巻きの専門家連中がこんなゴリゴリの2類相当利権擁護者だから、仕方がないんだろうが。彼らとしては、5類落としをされたら、補助金も何ももらえなくなってしまうわけだからね。

とにかく、今後の日本がすべきCovid-19対策は、諸外国に倣って、感染対策を「きちんと取ること」ではなくて、逆に「緩めること」!

|

■令和4年9月15日 言葉を正確に使いましょう-”2類”と”2類相当”、”5類”と”5類相当”

新型コロナが2類から5類に変更されたら… 診療、ワクチン、治療薬はどうなる?

9/9(金) 7:20配信

まいどなニュース

政府は新型コロナ感染症を感染症法上の分類2類から5類に引き下げようとしています。そうなると実際にどんなことが起こるのか、まとめてみました。

検査や治療は保険診療になり、ワクチンも自己負担になります。PCRなどの高額な検査料は現在は国の負担ですが、5類になれば保険診療となり、患者さんの負担が激増します。確定診断後の治療も保険診療になりますが、いま使われている治療薬はどれも驚くほど高価で、使用されるべき症例に使用できないことも起こるでしょう。ワクチンも自己負担で、おそらく数万円になると思います。

現状では陽性者は保健所が経過観察しています。重症化が予想される、またはすでに重症の患者さんは、保健所が入院を斡旋(あっせん)します。保健所は公権を持っていますので、病院に入院要請できますが、5類になると開業医にその役割が回ってきます。公権を持たない開業医は、病院から入院を断られたら終わりです。重症者の引き取り先がないとなれば、恐ろしくて発熱外来なんてできません。

私の診療所では発熱外来は診察時間外に行っています。防護服、フェイスマスクなども2類感染症加算などでまかなわれています。5類になるとそれらの加算がなくなり、感染対策費用は全て持ち出しになります。今のような厳密な感染対策は緩まり、発熱患者さんも普通に院内で順番待ちするようになり、院内感染は激増するでしょう。

単に5類にするだけなら、国家の責任放棄と捉えられても仕方ありませんが、政府としては5類に引き下げ後も、コロナだけは特殊な扱いにして、高額医療は公費負担にするなど、患者さんに負担がかからない方法を考える姿勢を見せています。期待したいですね。

◆松本 浩彦 芦屋市・松本クリニック院長。内科・外科をはじめ「ホーム・ドクター」家庭の総合医を実践している。同志社大学客員教授、日本臍帯プラセンタ学会会長。 |

どうもいろいろ言葉がテキトーに使われているようなので、この場で整理をしてみたい。

”2類相当”とは・・・Covid-19は2021年3月13日に、それまでの指定感染症から、新型インフルエンザ等感染症に入れられることになった。ここにおいては、1類感染症以上の強い行動制限が可能であったため、まあとりあえず”2類相当”ということになった。

”2類”とは・・・感染症は1類から5類にまで分けられているが、世上言われる”2類相当”とこの分類での”2類”とは似て非なるものである。この記事では、本来”2類相当”と書くべきところが、”2類”と誤まって書かれている。

”5類相当”とは・・・この場合、あくまでも新型インフルエンザ等感染症の枠内にCovid-19をとどめて、自由度を5類感染症並みとする意味合いがある。政府は、なし崩し的に自由度を上げていっているので、最終的には新型インフルエンザ等感染症の枠内にCovid-19をとどめておく方針であると思われる。その場合、万一、SARS-Cov-2の毒性が強力になっても(ありえないが)、そのまま法改正なしで対処できるからである。

”5類”とは・・・この場合、Covid-19を新型インフルエンザ等感染症の枠からはずし、感染症法の第5類に位置づけることを意味する。多くの心ある専門家や故安倍首相らが主張していたことである。ここの位置させて初めて、Covid-19はインフルエンザ並みの扱いとすることが可能となる。

この記事のように、”2類”と”2類相当”をごっちゃにしている記事は少ないが、”5類”と”5類相当”をごっちゃにしている記事はかなり散見される。記者はもっとしっかりと勉強して記事を書いていただきたいものである。

|

■令和4年9月16日 レギオンが住むドイツ

独、電気ヒーター使用で「停電の恐れ」 ガス不足で販売増

By Reuters Staff

[フランクフルト 11日 ロイター] - ロシア産天然ガスが途絶するとの不安が広がるドイツの家庭で、電気ファンヒーターの導入が進んでいる。一方で、エネルギー効率の悪さが指摘されており、電力事業者などは電気代の高額化や電力系統への負荷増大につながり、停電の恐れもあると警鐘を鳴らしている。

独エネルギー・水道事業連盟(BDEW)のアンドレーエ事務局長は11日付の独経済紙ハンデルスブラットで、電気ヒーターについて、控えめに使用しなければ電気代がかさむと指摘。「寒い冬の夜、多くの家庭が一斉にヒーターをつけた場合、電力系統に大きな負荷がかかる」と語った。

連邦ネットワーク庁のミュラー長官も、10日の独紙ターゲスシュピーゲルとのインタビューで、電気ヒーターの使用ピーク時に局所的な停電が起こる可能性があるとの見方を示した。

電気ヒーターは、ガスによるセントラルヒーティングよりも高くつくことになると付け加えた。

市場調査グループGfKによると、ドイツでは今年上半期、電気式の暖房器具が60万台販売された。前年同期と比べて約35%増加した。 |

「ガスが来ないのなら電力に頼ればよいのよ」

これがおそらくは、平均的ドイツ人の感覚なのだろう。ガスはロシアから来ていたが、今は来ない(らしい)。これはわかりやすい。だからガスは使わないようにしよう。

しかし、これからやってくる冬を乗り切るためには、暖を取らなければならない。ガスがだめなら電力で、となった。その電力がどこからどう来るのかは知らない。

初歩的な理科の知識でエネルギー効率から単純に考えれば、電力から暖を取るよりも、直接ガスを燃やす方が効率が良いことは容易に想像できそうだが、平均的ドイツ人にはそれが理解不能であるようだ。

無論、電気料金も上昇しているから、高い電気代というしっぺ返しによって、ドイツ人もそのうちに、電力から暖を取る効率の悪さを理解することだろう。

それにしても、ドイツのこうした事態を目にするにつけ、ドイツ人について、私はいつも聖書の以下のような場面を思い出す。

ルカによる福音書8章

32 ところで、その辺りの山で、たくさんの豚の群れがえさをあさっていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うと、イエスはお許しになった。

33 悪霊どもはその人から出て、豚の中に入った。すると、豚の群れは崖を下って湖になだれ込み、おぼれ死んだ。

悪霊はレギオンとも言う。ドイツ人を豚に例えては申し訳ないが、ドイツ人にはともかく時々、邪悪な何かが入り込むことがあり、そのたびに集団的にとち狂うのだ。

ドイツ人は勤勉でまじめというイメージがあるが、レギオンが入り込むと、簡単に左へ行ったり右へ行ったりとする、きわめてあやうい人たちでもある。

第一次大戦、二次大戦と続けざまに負け、第一次大戦後は共産主義者に唆されてカイザーを追放し、あやうくドイツ革命が成就しそうになって、すんでのところで社会民主主義的なワイマール共和国が生まれた。しかしそれも、ヴェルサイユ条約の桎梏には勝てずに、崩壊し、世界恐慌と対峙するためには、ヒトラーの独裁体制を必要とした。

要するに、ドイツほど失敗を連ねた先進国も他にはない。英仏にもむろん、清教徒革命だのフランス革命だのパリコミューンなどといった失敗はあったが、20世紀に入ればさすがに落ち着いていた。

そして21世紀に入り、ドイツは今度はエネルギー・環境問題でまたもや大失敗を犯した。あのような大国で脱原発など絶対に不可能なのに、果敢にこれに挑戦した。さらにその後、これに脱炭素が加わった。こちらはドイツ単独ではなく、世界中を巻き込んでの催しだったが、CO2犯人説があたかも定説のようになってしまい、化石燃料が蛇蝎のごとく嫌われた。

現在のエネルギー問題は、もっぱらロシアへの制裁がもたらしたこと、と言われているが、川口マーン恵美氏によれば、ロシア問題はむしろ隠れ蓑であり、ドイツはすでに、エネルギーの構造的な問題を抱えていたという。つまり脱原発など絶対ムリだったのだが、それをやめるきっかけをむしろロシアが提供してくれた、というわけだ。

私も彼女の考えには賛成である。もしもロシア問題がなく、ドイツが脱原発と脱石炭に突き進んでいれば、その時にロシア問題が起きていたら、もはやお手上げだっただろう。

そうした問題がなかったとしても、天然ガス需要は、脱原発・脱石炭をし、再エネが増えれば増えるほど、逆に増加していったことだろう。むろん、デンマークのように、再エネに徹する手もある(実際そうしようとしている)が、ドイツレベルでそれをやられたら、いっかな広い欧州の電力融通網でもとても吸収できるレベルではなく、多くの発電電力は無駄に捨てられることだろう。

ノルウェイのように、発電設備のほとんどを水力でまかなえるような国であれば、なるほどガスを使わずに電力で暖を取ることにも理は出てくる。なにせノルウェイの家庭電気料金は、ドイツの約1/10なのだから。残念ながらドイツでは、このような芸当はできない。(というか、こんなことができるのはノルウェイだけ)。

現代人が生きていくためには、一定以上のエネルギーが必要となる。複数のエネルギー源において、どれを優先して使っていくかの判断は非常に重要であり、それに失敗すると、このドイツのようなことになるのだ。

|

■令和4年9月17日 脱原発の理由が揺らいできた?

エネルギーと気候危機 揺るがぬ脱炭素の重要性

毎日新聞社説 2022/9/14 東京朝刊

地球温暖化の影響が顕著になっている。世界各地で深刻な熱波や干ばつ、洪水が相次ぐ。専門家の分析では、温暖化によって異常気象の発生確率が高まっている。

米海洋大気局(NOAA)などによると、大気中の二酸化炭素濃度が、昨年の年間平均で過去最高を記録した。海水面は1993年より9・7センチも上昇した。

にもかかわらず、脱炭素化に向けた国際社会の歩みは、停滞している。

ロシアのウクライナ侵攻が影を落とす。先月開かれた主要20カ国・地域(G20)の環境・気候相会合は、ロシアを非難する文言を巡って意見がまとまらず、共同声明を採択できなかった。

エネルギー危機も深刻になっている。ロシア産天然ガスの供給減と、それに伴う化石燃料の価格高騰が原因だ。脱炭素を先導してきたドイツも、温室効果ガスの排出量が多い石炭火力発電所の稼働を増やす。

ウクライナ危機は、化石燃料の調達を海外に頼ることのリスクを浮かび上がらせた。エネルギー安全保障の観点からも、脱炭素を進める必要がある。

欧州は、再生可能エネルギーを今後の主力電源とする方針は変えていない。一方、日本では、原発依存へ逆戻りするような動きが出ている。岸田文雄首相は、新増設の検討を指示した。

しかし、原発を新たに建設するには、10年以上の時間と巨費を要する。電力逼迫(ひっぱく)をすぐに解消できるわけではない。

今やるべきことは、欧州の周回遅れとなっている再生エネのさらなる導入や、建物の断熱性の向上などだ。

当面は、人々の暮らしを守るためにエネルギーを確保しつつ、中長期的には脱炭素化を目指す。日本を含む先進国には、明確な方針を示すことが求められる。

国際協調も欠かせない。化石燃料への依存度が高い新興国、途上国などが、脱炭素に取り組めるよう支援することも重要だ。

11月には、エジプトで国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議(COP27)が開かれる。脱炭素の重要性は揺るがないことを、参加各国が再確認する場にしなければならない。

|

3.11原発事故直後の世論、新聞社説等は、脱原発一色だった。脱原発にあらずんは人にあらず、といった雰囲気だった。

本当は、あれほどの爆発事故であったにもかかわらず、事故原因はあくまでも電源消失によるものであったし、原子炉やその直近は別として、意外にも周辺への被曝量は少なかったわけだが、そうした要素はほぼ意図的に、脱原発派によって隠蔽された。さらには本来は脱原発派対策のために生まれていた”原発安全神話”が崩れたとして、その危険性がことさらに強調された。

そのために、日本国内のみならず、ドイツのような、津波事故などあり得ない国においてさえ、脱原発が国論多数派になってしまった。

だが’21年冬の欧州の風力発電量の絶対的な不足により、VREにおいてはこれまでにはなかったアワー問題(Wh単位)が生じて天然ガスの価格が急上昇すると、原発回帰が模索されるようになり、EUタクソノミーにおいても、原発は天然ガスとともに、グリーン投資のための有用な電源のひとつと見なされるようになった。

そして今年2月からのロシアによるウクライナ侵略で、原発の必要度はますます高まった。いまや原発回帰こそが世界の潮流であり、仮にウクライナ危機が解決しても、今後のロシアとの関係を考えれば、この流れが逆流することは決してないだろう。

そもそも、もともと脱原発は、脱原発派が言うほどには世界的な現象ではなかった。主要国ではドイツ、イタリア、 ベルギーなどくらいで、イタリアは確かに脱原発をなしたが、結局は原発分程度の電力不足となり、電力輸入国となっている。輸入する電力の多くはおそらくは、フランスの原発で作られたものである。ベルギーはもともと原発依存度が 高く、とても脱原発などできる国ではなかったのでやはり見直しとなり、今回のウクライナ侵略はある意味、渡りに船だっただろう。

結局、脱原発国を本気で目指していたのはほとんどドイツのみで、だからこそ日本の脱原発派は「ドイツを見習え」「バスに乗り遅れるな」などと、いつか聞いたようなせりふで訴えていたのだ。だが言い換えればそれは、脱原発≒世界の潮流ではないことを証明していた。

結局、日本の脱原発派はほとんど孤立無援になってしまった。それでも彼らにはバカの壁があるので、原発の必要性を頑として認めようとはしない。

だが、彼らの外堀はどんどん埋まっている。この社説ではだから、原発忌避の理由を、原発新増設にしぼり、そのためには時間がかかるから(駄目なんだ)という主張となっている。これまでさんざん批判された再稼動については、まったく触れていない。本来なら、電力不足のための即戦力は既存の原発の再稼動に如くはないのだが、あえてそれには触れないのだ(時間がかかる新増設と矛盾するからだろう)。

原発再稼動・新増設への世論の理解はますます高まってきている。朝日・毎日といった新聞の脱原発のこうしたアナクロニズム的主張は、かつての日の丸・君が代の法制化反対、自衛隊のPKO派遣反対、さらにさかのぼれば日米安保解消、自衛隊解散等の主張を思い出させる。彼らのこうした主張は、現在ではすっかり世論の支持を受けることはなくなり、今頃こうしたことを訴える人は、変人扱いか共産党かぶれとしか思われない。

日の丸・君が代の法制化反対、自衛隊のPKO派遣反対、さらにさかのぼれば日米安保解消、自衛隊解散といった主張は、いずれも日本の国益を害するものであり、新聞がかつて一生懸命おこなった主張はいずれも誤りであったことが今では明らかになっている。脱原発の誤りは、これらに続いていくことであろう。

●再エネ疲れをしている欧州3.11原発事故直後の世論、新聞社説等は、脱原発一色だった。脱原発にあらずんは人にあらず、といった雰囲気だった。

本当は、あれほどの爆発事故であったにもかかわらず、事故原因はあくまでも電源消失によるものであったし、原子炉やその直近は別として、意外にも周辺への被曝量は少なかったわけだが、そうした要素はほぼ意図的に、脱原発派によって隠蔽された。さらには本来は脱原発派対策のために生まれていた”原発安全神話”が崩れたとして、その危険性がことさらに強調された。

そのために、日本国内のみならず、ドイツのような、津波事故などあり得ない国においてさえ、脱原発が国論多数派になってしまった。

だが’21年冬の欧州の風力発電量の絶対的な不足により、VREにおいてはこれまでにはなかったアワー問題(Wh単位)が生じて天然ガスの価格が急上昇すると、原発回帰が模索されるようになり、EUタクソノミーにおいても、原発は天然ガスとともに、グリーン投資のための有用な電源のひとつと見なされるようになった。

そして今年2月からのロシアによるウクライナ侵略で、原発の必要度はますます高まった。いまや原発回帰こそが世界の潮流であり、仮にウクライナ危機が解決しても、今後のロシアとの関係を考えれば、この流れが逆流することは決してないだろう。

そもそも、もともと脱原発は、脱原発派が言うほどには世界的な現象ではなかった。主要国ではドイツ、イタリア、 ベルギーなどくらいで、イタリアは確かに脱原発をなしたが、結局は原発分程度の電力不足となり、電力輸入国となっている。輸入する電力の多くはおそらくは、フランスの原発で作られたものである。ベルギーはもともと原発依存度が 高く、とても脱原発などできる国ではなかったのでやはり見直しとなり、今回のウクライナ侵略はある意味、渡りに船だっただろう。

結局、脱原発国を本気で目指していたのはほとんどドイツのみで、だからこそ日本の脱原発派は「ドイツを見習え」「バスに乗り遅れるな」などと、いつか聞いたようなせりふで訴えていたのだ。だが言い換えればそれは、脱原発≒世界の潮流ではないことを証明していた。

結局、日本の脱原発派はほとんど孤立無援になってしまった。それでも彼らにはバカの壁があるので、原発の必要性を頑として認めようとはしない。

だが、彼らの外堀はどんどん埋まっている。この社説ではだから、原発忌避の理由を、原発新増設にしぼり、そのためには時間がかかるから(駄目なんだ)という主張となっている。これまでさんざん批判された再稼動については、まったく触れていない。本来なら、電力不足のための即戦力は既存の原発の再稼動に如くはないのだが、あえてそれには触れないのだ(時間がかかる新増設と矛盾するからだろう)。

原発再稼動・新増設への世論の理解はますます高まってきている。朝日・毎日といった新聞の脱原発のこうしたアナクロニズム的主張は、かつての日の丸・君が代の法制化反対、自衛隊のPKO派遣反対、さらにさかのぼれば日米安保解消、自衛隊解散等の主張を思い出させる。彼らのこうした主張は、現在ではすっかり世論の支持を受けることはなくなり、今頃こうしたことを訴える人は、変人扱いか共産党かぶれとしか思われない。

日の丸・君が代の法制化反対、自衛隊のPKO派遣反対、さらにさかのぼれば日米安保解消、自衛隊解散といった主張は、いずれも日本の国益を害するものであり、新聞がかつて一生懸命おこなった主張はいずれも誤りであったことが今では明らかになっている。脱原発の誤りは、これらに続いていくことであろう。

●再エネ疲れをしている欧州

キャノングローバル研究所の杉山大志氏は、以前から、欧州の再エネ推進政策そのものに異議を唱えてきた。さらに言えば無論、脱炭素政策にも批判的である。だがここまで言い切った人は意外と少なく、保守陣営でさえ、欧州の再エネ推進策そのものには賛意を唱えていた人が多かった。たとえば読売・産経といったところでも、再エネ推進や脱炭素政策そのものを批判はしていない。

私は杉山氏とまったく同意見だったが、もとより私などは吹けば飛ぶような存在で世の中には何ら影響力がないから私が支持したところで無意味である。

さて、欧州の再エネ推進策のほころびが露呈したのは、’21年前半の風力発電量不足だった。それまでは設備・発電量ともに順調に伸びており、再エネことにVREの問題は、文字通りのそのvariable性にあり、そこにのみ関心がいっていたわけだが、この時点で初めて、アワー問題(Wh単位)が起こったのである。つまり水力発電では水不足としてしばしば昔から生じていた問題が、ついにVREにおいても出現したわけだ。

その結果、天然ガス価格の暴騰が起きた。つまるところ、これまで水力発電と火力発電の間で起こっていた発電力の綱引き(水力発電量不足を火力発電で補う)が、いよいよVREにも出現してきたのである。

現在では、水力発電もかなり主流であった時代とは比較にならないほどに電力需要が増えているので、VREの発電量そのものの減少が、火力発電に多大な影響をもたらす。具体的には、調整力をになっている天然ガスの需給である。

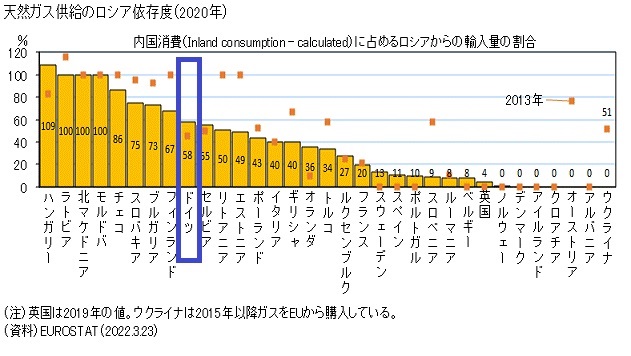

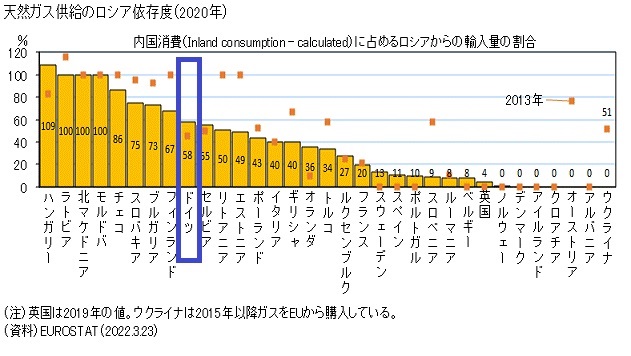

そしてその問題のキーマンがロシア。つまり、再エネが増えれば増えるほど、欧州はロシアに頼る割合が増えてしまったわけだ。実際、ドイツでは、2013年以降、天然ガスのロシア依存度は、むしろ高くなってしまっている。(下図)

単純に考えれば、再エネが進めば、そのうちには、少なくとも電力のための化石燃料需要は激減しそうであろう。しかし実際には、そもそもVREの皺取りのために相当の燃料を使うし(ガソリン車で、急発進の繰り返しが相当ガソリンを食うことを想像すればわかる)、アワー問題のためのリザーブも必要となる(この場合は本来は、石炭で対処すべきだろう)。

ましてやこれに脱原発が加われば、原発発電力分がごっそり抜けるわけだから(再エネは原発の代替にはならない。だからこそメルケル前首相は脱原発と同時に最低限1000万kWの火力発電設備増を要求した)、VREが増えても、原発を相当残さないかぎりは、いつまでたっても化石燃料需要は減らないわけだ。そして供給側がその元栓を締めるそぶりをするだけで、右往左往の大慌て、ということになる。

本来なら、再エネなどといった難物に頼らず、素直に原発を増やしておけばよかったのだ。原発大国フランスはだから、ドイツよりははるかに、ロシアの影響は少ない。

それでも欧州は、今後ますます再エネは推進していくつもりのようだ(まあ原発回帰にはなっているのでその点は救いだが)。だが現時点ではすでに風力発電は飽和に近く、たとえばドイツは今後は、さらに非効率な太陽光発電を増やしていくつもりだ。また、電力不足はあきらかなのに、なおEVを推進する(ノルウェーは除く)。ガソリンならまだ、ロシア以外にも調達可能な国はたくさんあるのに。

|

■令和4年9月18日 「鎌倉殿の13人」は今にも通ずる-ウクライナ情勢にも

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は、日本史上初の武家政権草創期のむずかしさをよく描いている。徳川家康は鎌倉幕府の公式見解である「 吾妻鑑」を熟読していたというが、さもありなん、と思う。 家康はこれを読んで、権力とは何か、その確立もさることながら、継承のむずかしさをよく理解したのだろう。だからこそ、その後260年も続く政権を作ることができたのだろう。

鎌倉幕府については、頼朝による権力の確立期もさることながら、頼朝亡き後の権力継承期においても、権力を守るためには、かなりの個人が犠牲にならざるを得なかった。

権力を確立した頼朝はずいぶんと人を殺したが、鎌倉幕府の権力と権威を確立するためには、どうしても必要な人殺しであったと理解する。

頼朝は、権力確立のためには、義経や範頼のような身内でさえ殺さざるを得なかった。特に義経は、彼がいなければ平氏滅亡はなかったくらいの 有能な武将であったが、両雄並び立たずの原則に従い、その役割を終えるとこの世から抹消された。

現代の感覚からすれば、頼朝は何とも人非人であったように思うが、彼が鎌倉殿であり続けるためには、殺人は必要悪だったのである。

第二代将軍頼家後も、親族や御家人の殺害は続いた。ことにまだ幼かった一幡の殺害には誰もが胸を痛めたことだろう。あの殺し屋善児でさえ、情が移って殺害ができなかったわけだが、鎌倉幕府の権力維持のためには、生かせておくわけにはいかなかったのだ。彼が生きていれば、後々、鎌倉幕府存立の大きな障害になることがわかっていたから(そもそも平治の乱で源の義朝敗北後、清盛の継母の池禅尼の嘆願などによってその三男頼朝を温情で生かしていたのが、平氏滅亡の原因となったわけだし)。

●もっとも大事なもの

現代において、もっとも大事なものは何か?と問われれば、それは命だ、と誰もが答えるだろう。「生命は尊貴である。一人の生命は,全地球より重い。」と,最高裁判所の判決にもある(最大判昭和23年3月12日)。

しかしそれは、安定した民主主義国家、政府、社会制度あってのことだ。言い換えれば、こうした条件がそろっていない社会では、人命第一というわけにはいかない。

鎌倉時代初期はまさにそうした時代であり、人々が生きていくためには、まずは鎌倉幕府体制が安定する必要があった。

当時は確かに、それまでにはまったくなかった武家政権が必要とされていたのだろう。平氏のような佞臣がはびこる世は、人々の生活の安定において、よくないことだったから。そこで社会は、天皇の血をひく源氏の棟梁となった頼朝を中心とした武家政権を作った。最優先されたのは武家政権であり、人命ではない。その後も武家政権が安定するまでは、優先度は政権>人命の時代が続いた。

その頼朝の政権もまた、結局は平氏化する危険があった。藤原道長や平清盛のように、彼もまた、天皇の外戚になることを望んだからだ。興味深いことに、そうした微妙な時期に、頼朝は死んだ。

当時としては、天皇と外戚関係になることが、政権安定の鍵だったのだ。しかしそうなれば結局は、武家政権といっても、またもとの木阿弥。結局は、源氏の権威を受け継いだ北条が、自らは決して将軍とはならずに、地位としては執権にとどまって、天皇家とも無縁の道を選んだ。承久の乱の勝利が、武家政権を安定の決定的な鍵となったのだ。

さて翻って現代。ロシアから一方的に侵略されたウクライナでは、必死の抵抗が続いている。若い女性は口々に「武器をください」と訴えている。現在のウクライナでは優先度は明らかに国家>人命であり、ほとんどのウクライナ人は、そうした価値観に疑いを持っていない。

ウクライナ人のほとんどは、領土内からロシア勢力を追い出すためには、人命の犠牲も厭わない、と考えている。国のために、父、夫を亡くした人の悲しみは二の次。それが戦時の非情な掟である。

大きな目で見れば、国家維持は確かに最優先されるべきと考える。なぜなら前述のごとく、人命は安定した民主主義国家、政府、社会制度がなければ守られないから。たとえば、戦時に人命優先をすれば戦争には勝てず、国は外国から支配され、結局子孫の命がないがしろにされることになる。そんな不安定な社会になるくらいならば、人命を賭してでも戦わなければならないのだ。

日本も、日露戦争くらいまでの日本人はそうした価値観を持っていたが、大東亜戦争で大負けしても、米国による占領政策が結果的には日本の民主化をしたがゆえに、現代の日本人は、今のウクライナ人の心情を理解し得ない。だから橋下徹のような甘っちょろい意見が出てくる。

●組織優先思想は今もある

現在の平和な日本ではむろん、「鎌倉殿の13人」のような組織防衛的殺人はないが、組織維持のために社会的生命が奪われるようなことは、しばしばおこなわれている。それは結局、ゼレンスキーのウクライナと一緒で、組織が維持できなければ従業員は路頭に迷うからであり、社員(多くは取締役以上級)のクビを切ってでも、組織維持が優先される。

「鎌倉殿の13人」では、たとえば梶原景時のような頼朝の大恩人でさえ、組織の論理で切られたように、組織において重要な役割を担った人物でさえ、組織維持のために害悪と判断と判断されれば、解任されることになる。三越で当時の岡田茂社長が突然取締役会で解任された例など、その典型である。

要するに、人は1人では生きられないのであって、自らが生きるための安定した組織・社会の存在が必然となる。そのためには、不要・有害と判定された人物は排除されるし、国家規模の場合には、昔のように、国家維持のためには、人命を賭すこともいまだに必要とはなる。

「鎌倉殿の13人」での千鶴丸の殺害のように、個人的恨みが理由としか思えないような例はできれば阻止をしたいが、組織防衛のための人切り、首切りは、必要悪として、今後も永遠に続くことだろう。

|