�������Q�W�N�U���P�O���@�e�̈��͖{�\�����ł͂Ȃ�

�p�L�X�^���Ɂh���_�E�l�h�Ƃ�������Ȋ��K�����邱�Ƃ́A�ȑO�ANHK�̔ԑg�Ō��Ēm���Ă����B

�p�L�X�^���ɂ����ẮA�ƕ��������ٗl�Ȃ܂ł̌��Ђ������A�ƒ��Ⓑ�V�����߂������ɏ]��Ȃ��ƁA���͂Ȃ�ƁA�����̐e���疽�����D���Ă��܂��댯������̂��I

��O�̓��{�ɂ����Ă��A�Ɛ��x������A�l�̐l�������Ƃ̑�����D��Ƃ��ꂽ�B���_�A���x���\���łȂ�����ł���A�l�X�͂܂Ƃ܂��ĕ�炳�Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��������̂ŁA����͐�����m�b�ł͂������̂����A�v�����ꂽ���e�ɓ���Ȃ������͔ߎS�ł������B

�Ȃ̍ő�̖����́A�q�����c�����Ƃł���A�h�O�N�q�Ȃ��͋���h���Ƃ��h�Ώ��i���܂��߁j�h���Ƃ��������t���������悤�ɁA���̖������ʂ������Ȃ��i�v�̑��ɖ�肪�����Ă��ȂɐӔC�������t����ꂽ�̂��낤�j���ɂƂ��ẮA�n���̐��̒��ł������B

����ł��A���Ƃ��Ύq���Y�߂Ȃ��Ƃ��A���Ƃ���o����邱�Ƃ͂������Ƃ��Ă��A����_���邱�Ƃ܂ł͂Ȃ������͂����B�܂��Ă⎩���̐e����Ȃ�āI

�p�L�X�^���̂��̈��K���A���Ƃ����ǂ�A�ƕ����𒆐S�Ƃ���ꑰ�Y�}���܂Ƃ܂��Ă��Ȃ���ΐ������Ȃ��悤�ȕn�������������߂̂�ނ����Ȃ��[�u�������̂��낤�B�������A���̂܂ɂ����̖ړI����s�����Ă��܂��A���Ɏc���Ă���̂ł���B

�����������K�����݂���ɂ��v���̂́A�q��������e�̈��Ƃ́A�����Ė{�\�����ł͂Ȃ��̂��A�Ƃ������ƁB��������Ő��炳���A�l�͂킪�q���E���Ƃ����S�̂悤�Ȑe�ɂ��Ȃ蓾���A�Ƃ������ƁB

�L���ł����������ANHK�̔ԑg�ł��������������A���낵���̂́A�킪�q���E�����e���A�����ė܂�����ł�ނ��A�Ƃ����S��ł͂Ȃ������A�܂�A���̊�����Ȃ��A�������������̝̂|�ɏ]���A�|�j��́A�킪�q�ł��낤�ƒN�ł��낤�ƁA�W�X�ƎE���A�Ƃ������ƁB

�퍑����ɂ��A�����Ŏq�����E���e���������B���Ƃ��A����ƍN�́A���j�M�N��D�c�M���̖��Ŏ��n��������Ȃ��������A����͂����炭�A�f���̎v���ł��������Ƃ��낤�B��ނɂ�܂�ʎv���ŁA���n��������Ȃ������B

�������A�p�L�X�^���̖��_�E�l�́A���̂悤�ɂ͎v���Ȃ��B�����ɂ͐e�q�̈���������Ȃ��B���̊�����Ȃ��A�����Ĕj��̖����Ă��E���B

�{���e�́A�q��������{�\�������Ă���B�ꐫ�{�\�������Ă���B�������A���������{�\�́A�H�~��~�Ƃ������A����̐����⌴�n�I���y�ɒ��ڒʂ�����̂ł͂Ȃ��B���������āA�w�K�Ƃ����u�[�X�^�[���K�v�Ȃ̂ł���B

�{�\�Ɗw�K�Ƃ������ւɂ���ď��߂āA�e�q���A�ꐫ�{�\�͊J�Ԃ���B���ɋH�ɁA�O�҂̂Ȃ��l�Ԃ�����悤�ŁA���������l�Ԃ͂���T�C�R�p�X�̂悤�ȑ��݂ŁA������w�K���Ă��A�q�������킢���Ƃ͎v��Ȃ��̂��낤�B�������A�قƂ�ǂ̐l�Ԃ͂킪�q��������{�\�������A��قǓ���Ȋ��ŗ{�炳��Ȃ�����A���̖{�\���J�Ԃ����邱�Ƃ��ł���B

����ł��A�����������ʂ̐l�Ԃł��A�p�L�X�^���̈ꕔ�n��̂悤�ȓ���Ȋ��Ő��炷��A�킪�q��������{�\�͊��S�ɏ������Ă��܂��̂��낤�B�킪�q���E�Q����̂ɂȂ�炽�߂炢���������Ȃ��S�A�Ɉ���Ă��܂��̂ł���B

P.S.�D���R���J�̂悤�ȃT���N�A�t�F�~�j�X�g�́A�ꐫ�{�\�͌��z���Ƃ����B�܂�A�ꐫ�͂��ׂČ�V�I�Ȋw�K�œ�������̂ł���A�{�\�ł͂Ȃ��A�Ǝ咣����B

���͐�������M���Ă���̂ŁA�l�͂��Ƃ��ƈ����Ƃ��Đ��܂�Ă���Ƃ͎v���Ă��邪�A�������A�ꐫ�{�\�͐M���Ă���B���Ȃ��Ƃ��A10�����Ƃ��ɉ߂����Ď���Y�ݗ��Ƃ����킪�q���A�{�\���������Ȃ��Ƃ͎v���Ȃ��B����͂��܂��܂ȉȊw�f�[�^�ł����炩�ɂȂ����B

�����A�����͑����Ɋw�K�ɂ��v�f�������Ǝv���B���ڎ����ŎY�ނ킯�ł͂Ȃ�����A�v��������t�V�̂��鏗���u���Ȃ��̎q�Ȃ̂�v�Ƃ����̂�M���邵���Ȃ��B�G�g�͏G�����{���ɂ킪�q���ƈ�x���^��Ȃ������킯�ł͂Ȃ������낤�A�Ǝv���B

���̌��t��M���āA�j�͎q��Ẳߒ��ŏ����Âh���h�ɂȂ��Ă����B�o�Y����قڎ����I�ɓ����ł�h��"�̂悤�Ȃ킯�ɂ͂����Ȃ��B

�����Ȃ����畃�ɂȂ��Ȃ��Ȃ�Ȃ��B

|

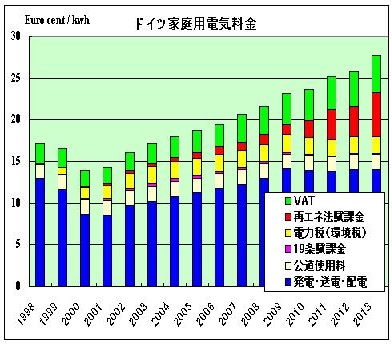

�������Q�W�N�U���P�P���@�Đ��\�G�l���M�[���^�C�v�@�@���͔��d�^

���c�z���́A�Đ��\�G�l���M�[�����y���Ă��鍑�X�ɂ͂R�^�C�v����Ə����Ă���i���͘A�n�����̂��߂̉��B�n���f�[�^�����Q�Ɓj�B���̃R�����ł͂��ꂼ������������킩��₷���A�������Ă��������B

�܂����́A���͔��d�E�g�����d�^�ł���B���̃^�C�v�̍��ł́A�Đ��G�l�ō��ꂽ�d�͂�g�����d���̗g���Ɏg���B�v�́A���͔��d��������Ȓ~�d�r�Ƃ��ċ@�\�����Ă���B���������āA�K�v�����́A���͔��d�䗦�������A�Ƃ������Ƃł���B

����̓C�R�[���A���܂�o�ς����W���Ă��Ȃ����A�Ƃ������ƂɂȂ�B���{�����Ă͂������������A��ʓI�ɁA���Ƃ͌o�ς����W�������قǁA���q�́A�Η͔��d���������܂�A���͊����͒ቺ���Ă����i�m���E�F�[�A�X�E�F�[�f�����͗�O�j�B���������āA��i���ł��̃^�C�v�ɊY�����鍑�͂Ȃ��B

���͔��d�́A��ʓI�ɂ̓x�[�X���[�h�ƂȂ邪�A�_���`���ł����Ă��A�K����������d���ł���Ƃ͌���Ȃ��i���������K������j�B�n��ɂ���Ă͂��Ȃ�ϓ����邽�߁A�������ɂ��ĉΗ͔��d�ʂ͏㉺���邱�ƂɂȂ�B���������ꍇ�A�x�[�X���[�h�͐ΒY���S�����Ƃ�����B

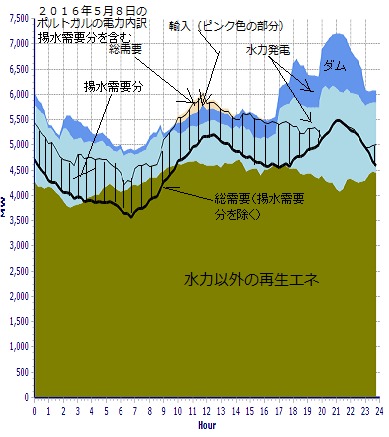

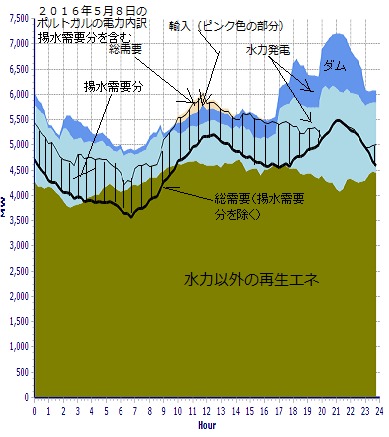

���̃^�C�v�̑�\���̓|���g�K���ł���B�����͌��݂ł����͔��d�̊������A�N�ɂ���ď㉺�͂��邪�A�Q�`�R�����x�͂���A���ꂪ���d�̃x�[�X�ƂȂ��Ă���i�x�[�X���[�h�͎�Ƃ��ĐΒY�j�B

���Ȃ킿�A���͔��d�ʂ��Ⴂ���ɂ͉Η͂𑝂₵�A�����Ƃ��ɂ͉Η͂����炷�Ƃ��������W��������i���}�P�Q�Ɓj�B

�}�P

�����ł́A�Đ��G�l�̕��y�͖ڊo�����A���݂ł͔N�ԑ����d�ʁiWh�x�[�X�j�̖�R�����߂�܂łɂȂ��Ă���i��}�P�j�B���̑����͕��͂ł��邪�A���݂ł́A���͈ȊO�̍Đ��G�l�̃V�F�A�͐��͂�ǂ������Ă���i��}�P�j�B

�����܂ł��̗ʂ�������ƁA�������悢���ɂ́A�Η͂̃o�b�N�A�b�v���s�v�ƂȂ邱�Ƃ�����A���ۂT���ŏ��̍��A�����Ԃɂ킽��A�@�o�b�N�A�b�v�[�����Ȃ킿�A�Đ��G�l�P�O�O����B���������Ƃ�����A����͂����Ԙb��ɂȂ����B

����ɁA�����܂ŗʂ�������ƁA�d�̗͂]���肪�N����͓̂��R�ŁA���̂��߂ɓ����ł́A�g�����d�ɂ�肻�̗]��̂��Ȃ���z�����Ă���̂ł���B

���Ƃ��A�{�N�T���W���́A�h������Đ��G�l�P�O�O����B���Ă��邪�A���̓��͂�����x�����ɗ]�T���������������A������ɗg�������Ă��邱�Ƃ��킩��B�����O��ɂ́A�d�͎��v���}�������ɂ�������炸�g���ʂ����炷���Ƃ��ł��Ȃ��������߂ɁA�����ɗ]�T���������ɂ�������炸�A�d�͂�A�����Ă���B

�}�Q

���Đ��G�l�̈З�

�ēx�}�P�����Ă݂悤�B���x�́A���́{�Η͔��d�����ɒ��ځB����܂��A�Đ��G�l�Ƃ��ꂢ�ȋ����W�ɂ��邱�Ƃ��킩��B���Ȃ킿�A�Đ��G�l�̕��y�ƂƂ��ɁA����ɔ�Ⴕ�āA���́{�Η͔��d�͊m���ɂ��̊����������Ă��Ă���B�����d�ʁiWh�P�ʁj�Ƃ��Ă��A�ԈႢ�Ȃ��Đ��G�l�͂��̈З͂����Ă����Ƃ����悤�B�����炭�́A���Ȃ�̉��ΔR����̐ߖ�ɂ��v�����Ă���Ǝv����B

��������͂���Ӗ����R�̌��ʂł���B���ꂾ�����y���āA���Ƃ��ΐ��͈ȏ�ɍĐ��G�l�͕��y���Ă���̂�����A���d�ʂƂ��ẮA����ɔ�Ⴕ�đ�����͂�������B

�����Ƃ��A�Đ��G�l�������܂ł���܂łɂ́A���̍Đ��G�l��i�����l�A����ȃR�X�g���������Ă���͂��ł���B���Ƃ��A�X�y�C���ł́A���������R�X�g�܂Ōv�Z�ɓ����ƁA�����炩�Ɂh�Ԏ��h�ł���B���Ȃ킿�A�R����ߖȂǁA����ȕ��y�R�X�g�ɂ͂ƂĂ��y�Ȃ��������o�Ă���i�X�y�C���ɂ�����Đ��\�G�l���M�[�����̏Ɖۑ�p11�Q�Ɓj�B�|���g�K���ɂ����邱�����������͌�����Ȃ��������A�����炭�͓��l�̌X���ł��낤�Ǝv����B

���Ă���ł����d�ʂɊւ��ẮA�h���ʁh�͂������Ƃ��āA���͂ǂ��܂Ŏ��������A���ɗ��d���ƂȂ������A�G�l���M�[�iWh�P�ʁj�����邱�Ƃ͂킩�������A�����ɖ𗧂p���[�iW�P�ʁj�Ƃ��Ăǂ��܂Ŗ��ɗ����A�ł���B

���Ƃ��Ă����A�Đ��G�l�́A���낢��Ȑl�̓��ʉ����ɂ���Đg�̂����͈�l�O�ɂȂ����q���̂悤�Ȃ��̂ŁA�ʂ����ē��]�̗͂��̑��ł�����ƈ�l�O�ɓ����邩�ǂ����A�Ƃ������ƁB

���̎w�W�Ƃ��Ĉ�Ԃ킩��₷���̂��A�Η͔��d�\�́i�ݔ��ʁj�ƉΗ͔��d�ʂ̑��֊W�ŁA�h�C�c��X�y�C���ɂ����ẮA���҂̘����������A�Η͔��d���̉ғ������ቺ���Ă���B�c�O�Ȃ���A�|���g�K���ɂ����锭�d�ݔ��ʂ̐��ڂ̃f�[�^�������炸�A���̕��͂͂ł��Ȃ��������A�������͂�A�h�C�c�A�X�y�C���Ɠ��l�̌X���ł��낤�B

�����|���g�K���̏ꍇ�A���͔��d�����͍Đ��G�l���y�ɂ�����炸�����Ă��Ȃ��̂ŁA�����炭�͗g�����d�����̋C�܂�������Ȃ�z�����Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����ƂƎv���A�h�C�c��X�y�C���قǂɂ͉Η͔��d���̉ғ����ቺ�A�̎Z���̒ቺ�͖��ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����낤�Ǝv����B

�܂��|���g�K���́A���d�K�͂����������䂦�ɁA���͔��d�Ȃ�тɗg�����d��L���Ɋ��p�ł��A�Đ��G�l�̕s���萫�����Ă����̂ł���B

�|���g�K���̎���GDP�́A���[�}���V���b�N�����z����ꂸ�A���̌�k���o�ςƂȂ�A�Q�O�O�O�N���̌o�ϋK�͂ɖ߂��Ă��܂��Ă���i�Q�O�P�S�N�͎�X���ɂ��邪�j�B�����̕��͔��d�́A���傤�ǂ��̎����ɋ}���Ȕ��W�𐋂��Ă���AGDP���}�C�i�X�ɂȂ����̂��A����Ӗ��A���̃V�F�A�����߂��傫�ȗ��R�ł͂��������낤�B

���Đ��G�l�͂܂��L�т邩

���łɃX�y�C���͑��z���╗�͔��d�ݔ��͓��ł��ɂ���A�h�C�c�����z���͂قړ��ł��A���͂͂��������͐L�т邩�A�Ƃ����i�K�ł���B

�|���g�K���͂ǂ����B���z���͂قږ����ł���̂ŁA���͔��d�̂ݍl����ƁA�X�y�C���̂悤�ɂقڃ[���̐L�ї��ł͂Ȃ����A�������N�͂�͂肩�Ȃ�ቺ���Ă��Ă���B�|���g�K�����܂��A�Đ��G�l�̕��y�͏I���ɋ߂Â�����A�ƌ����悤�B

�X�y�C���A�h�C�c���l�A�|���g�K�����܂��A����̉ۑ�́AFIT�����̍D�����Q���҂��AFIT�I����������ɔ��d���ƂɈ����~�߂��邩�A�ɂ������Ă���Ƃ����悤�B����̐V�K�Q���҂͂قƂ�ǂ��Ȃ��̂�����A�����Q���҂����㎟�X�ƓP�ނ��Ă����A���ݗʂ��ێ����邾���ł�����ɂȂ�킯�ł���B

����͎��̑z�������A�O���Ƃ��A�ǂ������Ă��D�����V�K�Q���҂̓P�ނ�j�~���邱�Ƃ͍����I�ɕs�\�Ȃ̂ł��邩��A���ǂ͂��ƂP�O�N������A�Đ��G�l�͐��ފ��ɓ����Ă������̂ƍl������B���̂Ƃ��ɂȂ��ď��߂āA�����O���̓G�l���M�[����̎��s���͂�����Ǝ��o���邱�ƂɂȂ邾�낤�B

|

�������Q�W�N�U��1�P���@����ł����i�}�ɓ��[���܂����H

�������h�ȁu�����������o�������͂Ȃ��v

���{�e���r�n�iNNN�j 6��9��(��)20��25���z�M�@ �X�������A���ꌧ�̐�t�����t�߂́u�ڑ�����v�ɒ����C�R�̑D�����߂ē��������Ƃɂ��āA�������h�Ȃ́u��t�����Ǝ��ӂ̓��X�͒����̌ŗL�̗̓y���v�Ƃ�����ŁA�u�������NJ����鐅��ŌR�͂��q�s���邱�Ƃ͍��@�ł���A�����������o�������͂Ȃ��v�Ƃ̃R�����g���o�����B

�@��t�������߂�����ł͏���Ȃ��p�����������Ă���B | �s�ސT�Ȍ������ɂ͂Ȃ邪�A ���͂���Ӗ��A�����}�ɂƂ��ẮA�����Ă��̑I���^���ɂȂ�̂ł́H

�܂Ƃ��ȓ��{�l�Ȃ��͂�A�����̂��̎p���ɂ͋��Ђ������邾�낤�B��������ƍ��y��h�q���Ȃ���A�����͊ԈႢ�Ȃ����x�͗̊C�N�Ƃ����Ă���B�������u������A��t�����ɏ�荞��ł��邱�Ƃ��낤�B

�܂Ƃ��ȓ��{�l�Ȃ�A�������l����͂����B

�ł͂ǂ�������悢���B��͂�A�����J���B�ČR�Ɩ��ɘA�������A�܂��č����̂��̂Ɩ����W���ێ����邱�ƁB

�܂Ƃ��ȓ��{�l�Ȃ�A�������l����͂����B

�ł̓A�����J�Ƃ̗ǍD�ȊW���ێ�����ɂ͂ǂ�������悢���B����͌��ǁA���t�͈������A�A�����J�̃|�`�ɂȂ邵���Ȃ��B������x�̓A�����J����̈��͂�ۂނ����Ȃ��B

�A�����J�͖����`��������A������k���N�̂悤�Ȗ����Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��B���{�ɂ��A�����ȗv���͂��Ȃ��B����A�ČR���ɂ��E�l�������N������A����ݓ��ČR�́A��n���O�̈������֎~�ɂ��Ă���B�����܂ł��Ȃ��Ƃ��A�Ǝv�����A�����ɃA�����J�����{�Ƃ̊W���C�����Ă���̂��͗����ł���B

���{���j�Ȃ��Ő����Ă����̂ł��������A���������A�����J��M�����Ă�����葼�͂Ȃ��B

��N�����������ۊ֘A�@�ɂ��Ă��A���������A�����J�Ƃ̋����̈�ł���B�I�o�}�哝�̂��L���ɗ����̂��A���ĊW���ɂ��Ă�����{���t�̎p���̎����ł������B

�c�O�Ȃ���A�������������Ƃ𗝉����Ă���̂͗^�}�����ł���B�Ж��E���Y�E�����͂ǂ����傤���Ȃ��Ƃ��Ă��A���i�}�ł����A�Εċ����̑���𗝉����Ă��炸�A���݂̐��{���j����͗����������ł���B

�����}�Ƃ��ẮA��������t�����t�߂ł������Ȃ��Ƃ��������قǂɁA�Q�@�I�ł͂��[������ł��낤�A�Ƃ�����ȏɂȂ��Ă���B

|

�������Q�W�N�U���P�Q���@�c�����䎁�̌��

���̖{�ɂ��ẮA�R���V�����~�j�R�����ŏ��]�����������A�����ŏ�������Ȃ������Ƃ��낪����̂ŁA����ƍ��킹�Ă��ǂ݂������������B

�܂����Ȃ̂��A�d�͗A�o���̂��Ƃł��邪�A����Ɋւ��ẮA�R���V�����~�j�R�����ŏڂ����_�q�����̂ŁA��������Q�Ƃ̂��ƁB

���ɓc�����́A���P�V�ɂ����āA�u�����̔��@���Ȃ����Ό����͂���Ȃ��v�Ƃ����L���v�V�����ŁA���������ȃG�l�����߂�B���̖{�͗v�͏ȃG�l�̃I���p���[�h�ŁA�܂�Ƃ���A�������Ȃ����ACO2�����炷�ɂ͍Đ��G�l�̕��y�ƂƂ��ɁA�ȃG�l��i�߂邵���Ȃ��Ƃ����A�Đ��G�l���i�h�̈ӌ����\���Ă���B

���Ă����œc�����́A�h�C�c�ɂ͎��̋@���R���r�j���l�I���T�C�����Ȃ������i�{�����H�j�A�铹��A�E�g�o�[�����Â����ƁA��Ԃ̃G�A�R�������܂�������悭�̏Ⴕ�ė�������֎~�ɂȂ邱�Ƃ��������ƁA�Ȃǂ������Ă���B

����炪�h�C�c�Љ�̓��{�Љ�ɑ���A�h���@���e�[�W���Ƃ����̂��B

�����A�R���r�j���Ȃ��A�铹���Â��A�M���ǂɂȂ�悤�ȗ�Ԃɏ�邱�Ƃ��D�ސl�Ȃǂ��邾�낤���B�����炭�̓h�C�c�l�����Ė{���͂����Ɩ��邢�������D�ނ̂ł͂Ȃ��낤���B�����d�C�オ��������A��ނ��ߓd���Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B

�N�����Ė铹�͐^���Â��������͖��邢�����悢�Ǝv�����낤�B���Ƃɏ����́B�R���r�j�́A�댯���������Ƃ��ɂ͋M�d�ȓ����ꏊ�ɂȂ�B��Ԃ̗�[�̌��������͊m���ɍ��邪�A���݂̓��{�̗�Ԃ͂�����Ɛ��䂳��Ă���A�K�x�ȗ�[�ƂȂ��Ă���B���Ȃ��Ƃ��A�M���ǂɂȂ�댯������悤�ȃh�C�c�̗�Ԃ��͂͂邩�ɂ������낤�B

�v�́A���҂̎v�����݂̃I���p���[�h�Ȃ̂ł���B

���ɁA�c�����͂��̖{�̂��P�W�`�P�X�ŁA�u�h�C�c�l�ɂ͐M�����Ȃ��A���{�l�̃��X�N���o�̂Ȃ��v�Ƃ����L���v�V�����ŁA�������̒���̓��{�̏ɑ���h�C�c�̔������Љ�Ă���B

�h�C�c�ł͓��{����̔��҂������ӎv������̂ɓ��{�l�͗��Ȃ��A�Ƃ��A�u��������Ȃ��A�ǂ����ē����Ȃ��v�ƌ���ꂽ�Ƃ��A�h�C�c�l�͈�x���̂��N��������͐l���Z�߂Ȃ��s�т̒n�ɂȂ�Ƃƍl���Ă���A�Ƃ������Ă���B

���͂���͂��ׂāA�h�C�c�l�̎v�����݂ł������̂��B�O�D�͉p���u�h�C�c���X�N�v���R�R�ɂ��ƁA�h�C�c��Die

Welt�Ƃ����V���ɂ́A2011�N�R���P�U���ɁATokio in

Todesangst�i���̕s���ɂ��̂̂������j�Ƃ����薼�̋L�����o����Ă����B�����ł̓}�X�N�������Ⴂ�j���̎ʐ^���f�����A�����������ː�������ă}�X�N�����Ă����ۑ��삪�s���Ă����B���ۂ́A�ԕ��ǂ̂��߂̃}�X�N�Ȃ̂ɁA�Ƃ����I�`�ł���B

�����ɂ��A�e���r�ł͂����Ȃ�O���[���s�[�X�̃R�����e�[�^�[���o�Ă�����A���̐V���ł��A����Ƃ͂܂������قȂ�����I�ȕ��Ȃ���Ă����Ƃ����B

�l���Ă݂�A�c�����͓��{�l�Ȃ̂�����A�����̏͂�����ƒm���Ă����͂������A�܂��h�C�c�Ō�������Ȃ���Ă������Ƃ��m���Ă����͂��ł���B�Ȃ�h�C�c�l���Ȃ����̂悤�Ȍ�����������̂��A���̗��R���m���Ă����͂��ł���B

����Ȃ̂ɁA�h�C�c�l�́u���{�l�̓��X�N���o���Ȃ��Ɗ����Ă����v�Ȃǂƕ��C�ŏ����B�������{����ǂ�ő傫���^��Ɏv���������ł���B

���ɁA�{���Ō�̕����B

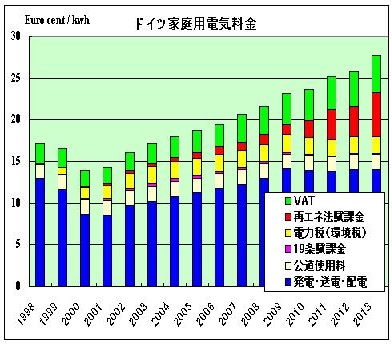

���P�W�P�ŁA�u�d�C�オ�����͍̂Đ��\�G�l���M�[�̂����H�v�Ƃ����L���v�V�����ŁA���͂����ł͂Ȃ��A�Ǝ咣����B

�u�Đ��\�G�l���M�[�̂����v�ł͂Ȃ��A�u�ꕔ��Ƃ��d�C������D������Ă��邹���v�Ǝ咣����B�h�C�c����Ƃ�D������̂͌�肾�A�ƌ�������Ȃ̂ł���B�����ɂ��s���h�I���싷��I���z�Ƃ�����B

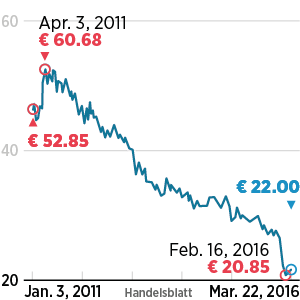

���P�W�S�ȉ��ł́A�u�Đ��\�G�l���M�[�@�����ŁA�s���d�͂Ƀu���[�L���v�Ƃ����^�C�g���ŁA�Q�O�P�S�N�̐V���x��ᔻ���Ă���B

�V���x�́A�v�͍���̍Đ��G�l�̕��y��}������̂ł���B���̂܂܌��s���x����u����A�d�C�������܂��܂��l�オ�肹����Ȃ��Ȃ�A�K�v�ȉΗ͔��d�����Ȃ��Ȃ�A�Ђ��Ă͕K�v�ȓd�͂��m�ۂł��Ȃ��Ȃ�A�Ƃ������_�����邩��ł���B

�c�����͂����������_�ɂ͈�ؐG�ꂸ�A�̓}�̋c�����u���̖@�����ɂ��A�i�d�C�����́j�����Ȃ�ǂ��납�������č����Ȃ邾�낤�v�Ƃ����Ӗ��s���̌��t�Œ��߂�����A�ᔻ�I�����ɏI�n���Ă���B

���̌�́A���P�W�V�ȍ~�́A�Đ��G�l�P�O�O�����ǁ[�̂Ƃ����������͂��͂�q�ǂ��̖�����ŁA�_�]�ɂ���l���Ȃ��B�J�l�Ɏ��ڂ������A��K�͂Ȓ~�d�r���J�������A���_����͕s�\�ł͂Ȃ����낤�B���������F�́A�o�ςƋZ�p�𗝉����Ȃ��f�l�̖ϑz�ɉ߂��Ȃ��B����Ȗϑz�ɂ������l�̋C������Ȃ��B

�Ō�ɁA�����Ȃ��Ƃł͂��邪�{���̈�Ԃ̖��_���Ǝv�������Ɉꌾ�B���P�W�R�ȉ��̈ȉ��̕����B

���������d�R�X�g�̈������z�����d�ɂ��A���Ԃ̃s�[�N�����d�C�������啝�ɉ������Ă���B�i�����j���������ߑO�P�P������P�Q����1���ԁA2011�N���d�͎s��̉��i��2007�N�Ɣ�ׂĂS�����ƂȂ��Ă���B�܂��������Ƃ͕��S�z��Ȃ��Ă�����A�s��ň����d�͂B�ł���Ƃ�����d�̉��b���Ă����B

���̕��͖͂�肪�Q�_����B��́A�d�͂̎s�ꉿ�i�Ɠd�C�������������Ă������ƁB�������������́A�l�b�g�Ō������Ă��Ƃ��ǂ�������B

���̐����ɂ��ƁA�d�C�����������������߂Ɏs�ꉿ�i�������������ƂɂȂ�B

�������������A���Ԃ̃s�[�N���ɉ��������̂́A�d�C�����ł͂Ȃ��d�͎s�ꉿ�i�ł���B�c�����͂��������Ⴂ���Ă���B�d�͎s�ꉿ�i�́A�d�͗ʁA�d�͂̎��i�Đ��G�l�ɂ��d�͕͂ϓ����傫���̂Ŏ��������j���Ō��܂�B

�Đ��G�l�̑����ɂ��A���̈����d�͂���ʂɎs��ɗ��ꍞ���߂Ɏs�ꉿ�i���ቺ�����̂ł���A�d�C�����Ƃ͊W�Ȃ��B

�h�C�c�ł͓d�͎��v�����Ȃ���Ԃ͂����Γd�͉��i���}�C�i�X�ɂȂ邱�Ƃ�������B2013�N6��13���̓��j���́A���ɂ��ւ�炸�A�}�C�i�X�ɂȂ����B�d�͎��v�̏��Ȃ��x���̒��Ԃ͂��̂悤�ɂ����Γd�͉��i�͒ቺ����B

�c�����͓d�C�����������������߂Ɏs�ꉿ�i�����������ƌ������A����͊ԈႢ�ŁA�s�ꉿ�i���������������́A���̈����Đ��G�l�d�͂̎s��ւ̉ߓx�̗����̂����Ȃ̂ł���i2010�N�܂ł͍Đ��G�l�d�͂��ŗD��Ŕ�������Ă����j�B

�����Ƃ��d�̖͂{���������炢�̐l���d�C�����Ǝs�ꉿ�i�̈Ⴂ��m��Ȃ��͂��͂Ȃ��A�����炭�́A�d�C�����������B�����߂ɂ����Ĉ����Ȃ����s�ꉿ�i�������o���āA�ǎ҂����Ɋ������Ƃ��Ă���̂ł��낤���B

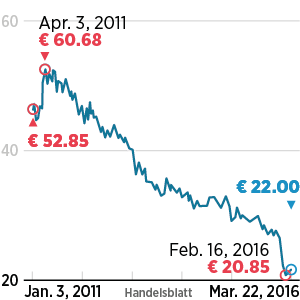

�h�C�c���d�͎s�ꉿ�i�B�ǂ�ǂ�ቺ���Ă���

Electricity

Prices in Free Fall���

�h�C�c���d�C�����B�ǂ�ǂ����Ă���

http://blog.knak.jp/2012/11/post-1170.html���

������̖��_�́A�u��d�̉��b�v�Ƃ����Ƃ���B��������Ƃ��d�C�����ŗD�����Ă���̂͊m���ł��邪�A����ł���ʂ̊�Ƃ͓d�C�������x�����Ă���̂ł���A�d�͎s�ꂩ�璼�ڍw�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�w�����Ă���̂͂����܂ł��d�͏�����Ǝ҂ł���B���������A�����d�͎s�ꂩ��d�͂��w���ł���̂Ȃ�A�D���[�u�Ȃǂ���Ȃ��ł͂Ȃ����B

�o�ς�����FIT�ɂ��d�C�����̍����ɉ����A���̈����Đ��G�l�d�͗����ɂ��s�ꉿ�i�̒ቺ���Η͔��d���̍̎Z�������s�ꂩ��̓P�ށ������j�~���邽�߂̐V���ȕ⏕���A�Ƃ�����������������ɒf���邩�A���݃h�C�c�͐��O����}���Ă���̂����A����������@�I�ɑ���L�q�́A�{���ɂ͈�Ȃ��i�F�J�O���͂�����Ƃ��������咣�͂��Ă���̂Ɂj�B

�c�����́AFIT�ɂ�镊�ۋ�������������ʏ���҂ւ̕s��I�����߂̂悤�ɏ������A���ۋ��̔�����FIT�ł͕K�R�ł���A�Đ��G�l�������܂Łi�h�C�c�ł͑S���d�ʂ̖�P/�R�j�܂ŕ��y�����̂��A��ʏ���҂��ꂵ�߂Ă��镊�ۋ��̂������ł���B

���̂悤�ɁA���̖{�͍Đ��G�l���i�̗��ꂩ�珑���ꂽ�A����߂ăo�C�A�X�̋����{�ł���A���̕��ʂɉ����m�����Ȃ��l���A���̖{�̂ݓǂނ̂͂���߂Ċ댯�ł��낤�B�������A�o�����X�悭���Ђ�l�b�g�����A�m�����L�x�Ȑl�ɂƂ��ẮA�Đ��G�l���i�h�Ƃ͂��������i������j�_�l�����Ă���̂��A�Ƒ�ςɎQ�l�ɂȂ�{�ł͂���B�ނ��A�J�l���o���Ĕ����ɂ͒l���Ȃ��̂ŁA���͐}���قʼn��x����ēǂ�ł��̍e�������Ă���B

|

�������Q�W�N�U���P�R���@

���c����A���悢�搸�_�����Ă��܂����悤�ȁE�E�E

�P�l�f�B��g�����f�����ł��傤�Ȃ��A�����āA�u�����͔����ɖߓx�����Ƃ����߂Ă���v�ƌ����Ȃ��瓯���ɁA�u������ĊԌn�͔��ɏd�v�Ȃ̂őS�������ɖ߂��킯�ł͂Ȃ��v�Ȃǂƌ����Ă����B���₵�����A�ꍑ�̍ő��}�̑�\���B

���ۖ@�Ă͔p�~�ɂ��܂��B�W�c�I���q���͂�߂܂��B�����炱��܂ł̓��ĊW�͂��ׂĂ��������ɖ߂��܂��A�Ƃ����咣���̂ɂ͈��̗����͂���B�����A����͂܂�A���Y�}�̗���������B

���Y�}�͂����Ƌɒ[�ŁA���ۏ�̂��̂�������͔p�����܂��A���q�����̂��̂�������͔p�����܂��i���q���̉����j�A�ƌ����Ă���킯�ŁA���̗���ł����A���ۖ@�Ă�W�c�I���q����p�~���邱�Ƃ͐��������f�A�Ƃ������ƂɂȂ�B

�������i�}�͍ēx�����������ē��{�̊O����S�����A�Ƃ����W�c�ł���B�������ɋ��Y�}�ɓ�������킯�ɂ������Ȃ��A�Ƃ����킯�ŁA���̂悤�Ȓ��r���[�ȕ\���ƂȂ����킯�ł���B

���ĊW���d�v���Ǝv���̂Ȃ���A�����j�悤�Ƃ��Ă��鋤�Y�}�Ƒg��ł͐�ɂȂ�Ȃ����A���ۖ@�Ă�W�c�I���q�����ł������̗�����t�s�����Ă͂����Ȃ��킯�ŁA�����炨���炭�A�P�l�f�B��g���܂Ƃ��Ȑl�Ԃł���Ȃ�A�u�I�J�_�Awhat

are you speaking, I don't

understand�v�ƂȂ邾�낤�B

���{�̒p�����炵�Ă��܂����B

���c���͈��ۖ@��W�c�I���q���̈ጛ�����P�l�f�B��g�ɑi�����������̂��낤���A��g���炷��A���̂悤�Ȃ��Ƃ͍�������ł���A���{�͊���H�������̂܂ܕ���ł���Ȃ������A�Ƃ����v��Ȃ����낤�B���ێЉ�ł͒ʗp���Ȃ��������B

���悢�扪�c���̌������A���Љ�}�o���ɂȂ��Ă��Ă���B���������ɂ����āA���͎��̎Q�@�I�Ŗ�}�������Ƃ͂��蓾�Ȃ��Ǝv���B

���Y�[�͖���������Ă��邩��A�m���ɂ���͖�}���ɓ��邾�낤�B�������A�����{���x�����͂����炭�A���c���i�}�ł͂ƂĂ������͑����Ȃ��A�ƍl���A�������邩�A�����֗����̂ł͂Ȃ����낤���B

P.S.�@���c��\�̍s���́A����������}��\���������́A�P�P�N�O�̗X���I���̎��̃p�^�[���Ɠ����ł���B

���̎��ɂ͏�����X�����c�����X�����ł��グ�āA�����C�V���[�œ������B���c��\���܂��A�X�����c�����̂͏d�v�ł͂���Ƃ��āA���͂��Ă��Ȃ������B�������A���r���[�Ȏ^���ł��������䂦�ɁA�C���p�N�g���キ�A�S�s�����B

����Q�@�I���A���{�͂����炭�͈��ۖ@��W�c�I���q�������A���ċ�����O�ʂɑł��o�����Ƃ��낤�B�����A�I�o�}�哝�̂��L���ɂ���Ă������ゾ����B���̓_�Ɋւ���^�}�̃A�h���@���e�[�W�͑傫���B

���c��\�Ƃ��Ă��A���ċ����͎咣������Ȃ�����A���̓_�Ɋւ��ẮA�X�����c���Ɠ����\�}�ɂ���B�����Ƃ��A����̑I���̓����C�V���[�ł͂Ȃ����B

����ɂ��Ă��A�����}�͂��̂P�O�N�ŁA�܂��r�����]�Ȑ܂͂������ɂ���A�}���̕ύX���Ȃ��A�g�b�v�͐�������ʂ����Ă���B���Ė��i�}�́A�}���͕ς�����̂ɁA�g�b�v�͕ς��Ȃ��B

���c�����ȑO�g�b�v���������ɂ͎Ⴗ���������������邩������Ȃ����A�Ⴂ�g�b�v�����܂ł��g�b�v�ɂ����݂��Ă���̂́A�Љ��`�Љ�̓����ł�����B���������ʂɂ����Ă����i�}�́A����ɋt�s���Ă���ƌ����悤�B

|

�������Q�W�N�U���P�S���@�Đ��G�l�A���E�̐����͑��z�����d�ł͂Ȃ�

5�����{�A�|�[�����h�͂��ɐ����Ԃɂ킽��A�Đ��G�l�P�O�O���ɓ��B�����B�Η͔��d����؎g�킸�ɁA�킸���ȗA���i������g�����d�������߂Ɂj�݂̂ŁA���́A���z���A���́A�o�C�I�}�X���݂̂ŏ������B

�f���}�[�N�͂��Ƃ��ƌv�Z��͂���͂P�O�O���ǂ��납�A140���ɂ��Ȃ��Ă����B�������������́A�����������ŁA���Ƃ��Ƒ����d�ʂ����Ȃ����炱���̌|���ł͂��������������A�h�C�c�A�X�y�C���Ƃ������d�͏���ʂ������卑�ɂ����Ă��A����Đ��G�l�͐ݔ��A�ʂƂ��ɁA���̔䗦�͑S���d�ʂ̂Q�`�R�����x�ɂ܂ŒB���Ă���B����ɂЂ������A���{�͂킸���T%���x�ŁA2013�N���v�ł͐��E�łR�X�ʂł���B

�ł͓��{�̍Đ��G�l�̓h�C�c��X�y�C���Ɣ�ׂĂ��b�ɂȂ�Ȃ����炢�n��Ȃ̂��ƌ����A�܂����������ł͂Ȃ��B���z�����d�Ɋւ��Ă݂̂Ȃ�A���{�͎��͐��E�Ɋ�����Đ��G�l�卑�Ȃ̂��Ƃ�����B

2015�N�̓��v�ŁA���{�̑��z���ݔ���35.4GW�ŁA�����A�h�C�c�ɂ��Ő��E��R�ʁA���z�����d�ʂ�30.91TWh�ŁA�����A�č��A�h�C�c�Ɏ������E��S�ʂł���B

���ǂ̂Ƃ���A���{�����z�����d�Ɋւ��Ă͐��E�g�b�v�N���X�̔��d�ݔ��A�ʂ��ւ�ɂ��ւ�炸�A�g�[�^���̏��ʂ��Ⴂ�̂́A���͔��d���ア����ł���B���ە��͂ƂȂ�ƃ����L���O�͂�������19�ʒ��x�ƂȂ�A��Ηʂ̓h�C�c�A�X�y�C�����Ɣ�r���āA���Ⴂ�ɏ��Ȃ��B

���{�̕��͔��d���ア�̂́A���_�A�����������̍��̗��n������Ɍ����Ă��Ȃ�����ł���B��{�I�ɂł������Ԃ�l�����ꂽ���n�ɃY�����ƕ��ׂȂ���Ȃ炸�A�R�������A���n�ɂ͂ǂ��ł��l���Z��ł�����{�ɂ��̂悤�ȓK�n������͂����Ȃ��B

���ǁA���n�œ��{�����Ƃ����O���ɒ��荇����̂͑��z�����d�����Ȃ��킯�ŁA�����炱��FIT�ɂ����Ă��A�ŏ����炻������z���āA���z���݂̂�D�悵���̂��낤�B�܂�A���{�̍Đ��G�l�͑��z���ōs���A�ƁB

�����E�̐����͑��z�����d�ł͂Ȃ�

�����A���O���̍Đ��G�l�̏����Ă���ƁA���͑��z�������Ƃ��Ă��鍑�͈���Ȃ��B���ł��ʂ��o�J���������A�č��́A�Đ��G�l�̃V�F�A�̂قƂ�ǂ͕��͔��d�����A���[���b�p�ł������X���ł���B

��r�I���{�ɏ����Ă���̂̓C�^���A�ŁA�����͓��{���l�A���͂�葾�z�����d�̕����������A����ł��ăG�l�d���͕���870��kW�A���z��1,861��kW�i2014�N�f�[�^�j�ŁA���ꂼ��284����W�A2330����W�ł�����{�Ƃ͂܂��������قȂ�B

�C�^���A�̏ꍇ�A����̎��s�ɂ��o�u����2011�N�ɔ����������߂ɂ��̂悤�Ȃ��тȍ\���ɂȂ����̂ł���A�{���ł���A���z�����d�͂����Ƃ��₩�ɐL�т�͂��ł������̂ł���A���̓_���l������ƁA���z�����d����𐄐i������{�̈ٗl�����܂��܂��ڗ����ƂɂȂ�B

�ł͂Ȃ����E�͑��z�ł͂Ȃ����Ȃ̂��B�e�����ǂ��A���z�����d�̓J�l��H�����ɂ͌��ǂ͎g�����ɂȂ�Ȃ��A�Ƃ킩���Ă��������ł���B

���z�����d���C�y�ɍs���₷���_�͐��E�e�����ʂŁA�����炱���A�C�^���A�ƃX�y�C���ł̓o�u�����N�������B���͔��d�́A����Ȃ�̓�����p���K�v������A����Ȃ�ɂ����L�тȂ����ʁA�o�u���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��A�C�^���A�ɂ����镗�͔��d�Ƒ��z�����d�̐L�ї����r���Ă݂�ƁA����͈�ڗđR�ł���B

���z�����d�ɂ͂��̂悤�Ȑ����I�s���肳�����܂Ƃ��A���A���d�P�������͂��͂͂邩�ɍ����̂ŁA�Đ��G�l�̎�͂Ƃ͂Ȃ�ɂ����̂ł���B

���z�����d���E��̃h�C�c�́A���łɑ��z�����d�͎�����A�h�~��Ă���h�B�N3GW���x�Ƃ������ʋK����݂��A����ɂ�FIT�p�~�̉e���Ȃǂ�����A���ۂ͔N��1.5GW���x���������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���i���}�j�B

���݁A�g�[�^����38GW�ł��邪�A����͂����炭�N�ɂPGW�����邩�����Ȃ����A�ƂȂ邱�Ƃ��낤�B�g�[�^��52GW�Ƃ������ʋK�������邪�A�����炭�͂��̂悤�ȋK�����K�v�Ȃ��قǂɁA�h�C�c�̑��z�����d�͐L�тȂ��Ȃ�B

�����ĉߋ���FIT�̏d�ׂ��������Ƃ̂�������A20�N�o�ߌ�ɂ́A�����̓����҂͌��݂̈������ł�2�x�ƎQ�����Ȃ����낤����A�����������ݐݔ��ʂ̈ێ����������I�ɂ͍���ɂȂ�Ǝv����B

���{�͏����I�ɑ��z�����d��69GW�܂ő��₷�v��Ȃ̂ŁA�����炭�h�C�c�͑��ӓ��{�ɑ��z�����d�ɂ����ẮA����������Ƃ��낤�B

�X�y�C�����C�^���A���h�C�c�Ɩ���S���J�[�u���}���Ă���B���{�����ӂ����Ȃ邱�Ƃ��낤 �X�y�C�����C�^���A���h�C�c�Ɩ���S���J�[�u���}���Ă���B���{�����ӂ����Ȃ邱�Ƃ��낤

���Ƃ��Ƒ��z�����d�𐢊E�ň�ԔM�S�ɂ���Ă����h�C�c�ɂ����Ă��̂悤�ȏł���B�X�y�C���A�C�^���A�͂��łɁh����S���J�[�u�h���}���A�h�C�c�͂��܂��傤�nj}���Ă���B

���{�����̂Ƃ���͉��������A���ł�FIT�̔�����艿�i��24�~�^��Wh�܂Œቺ���A�Q�O�P�T�N�̂P�PGW�̐L�т��ō��ŁA����͂�͂薂��S���J�[�u���}���邱�Ƃ��낤�B

���z�����d�����łɌ��������h�C�c�́A���ʔ��d�ɑJ�ڂ��Ă���悤�����A������ɂ����ʋK���������Ă���B���ł�FIT�͔p�~�̗\��ŁA���㓖�ʂ�FIP�i�t�B�[�h�C���v���~�A���j�ɐ�ւ�����B

������ɂ��Ă��A�c�_�̑Ώۂ͕��͔��d�ŁA���z�����d�͂����܂ł����͂�⊮����悤�Ȑ��͂Ƃ����F���ł����Ȃ��B

�h�C�c�͑��z�����d�ł܂��Ȃ����{�ɔ������ł��낤���A�S�OGW�ȏ゠�镗�͔��d������i���{�͂Q�D�WGW�j�B�l�b�N�͓��{�ƈႢ�A���������̗��n�̖��Ƃ������͑��d���̖��Ȃ̂ŁA����Ȃ�����\�ł͂���B�h�C�c�͂��Ƃɍ���͗m�㕗�͂ɗ͂��������̂悤�ŁA2014�NEEG�����ł��ʊi��������Ă���B

�����������E�I����̒��A���{�������Ђ����瑾�z�����d�̂ݖڎw���ē˂��i��ł���B���E�����łɌ������Ă��邻�̑��z�����d���B�Đ��G�l�]�X��_����O�ɁA���͓��{�̂��̕����������������Ɩ��Ƃ��Ď��グ��ׂ��ł͂Ȃ����Ɗ�����B

|

�������Q�W�N�U���P�T���@�L���b�`�R�s�[�͂���߂ėL���@

���{���u���@�u���i�}�ɂ���Ȃ����Y�}�����Ă���v

�t�W�e���r�n�iFNN�j 6��11��(�y)19��14���z�M�u���i�}�ɂ́A����Ȃ����Y�}�����Ă���v�Əq�ׁA��}�������������B

���{�́u��}������Ƃ������̂ł͂Ȃ��āA���Y�}�A���i�}�̓�����B���i�}�ɂ́A����Ȃ����Y�}�����Ă���v�Əq�ׂ��B

���{��11���A���Q�E���R�s�ōu�����A�A�����J�̃I�o�}�哝�̂̍L���K���A�k���N�̒e���~�T�C�����˂ւ̑Ώ��Ȃǂɂӂ�A�u���������������J�����������B���{�̈��S�́A���m���Ȃ��̂ƂȂ����v�Ƌ��������B

���̂����ŁA���q�����U��i���鋤�Y�}�ƂƂ��ɁA���i�}�����S�ۏ�@���̔p�~��i���Ă���Ƃ��āA�u���ē�������������h�邪���A�J�ƐM����f����v�Əq�ׁA���i�A���Y���͂ɁA�͂�^���Ȃ��悤�Ăт������B

�ŏI�X�V:6��11��(�y)19��14�� |

�����炭�͒N�����Ɏw�삵���̂��낤�B���k�������肩�B

�L���b�`�R�s�[�́A���ܒ���������肵�āA���ڂɓ���₷���悤�ɂȂ��Ă���B�����炱���L���ł͑��p�����킯�ŁA�I���ł�����g���̂́A���܂������Ƃ�����B

�������A�C���p�N�g�����������ɁA�g���ǂ��낪����B�s���|�C���g�Ŕ��e�𗎂Ƃ��āA����̐w�n��j��悤�Ȃ��̂�����A����Ȃ�Ɍ��ʂ������߂�V�`���G�[�V�������K�v�ł���B

���{�w�c�́A���Y�}�Ƃ�����������}�Ȃ�A�L���b�`�R�s�[�ɂ�靈�����҂����肾�Ɣ��f�����̂��낤�B

���{�́A�܂��u���i�}�ɂ���Ȃ����Y�}�����Ă܂���܂��v�ƂԂ��グ���B

���̃L���b�`�R�s�[���ăs���Ƃ���̂́A������x�̔N�z�i�T�O��ȏキ�炢�H�j�̐l���낤���B�ŋ߂͏��Ȃ��Ȃ������A�̂͂悭�A���܂����̂��َq���������B���Ƃ����B

�q�������́A���܂���ړI�ɂ��َq�������̂��B������A������x�ȏ�̔N�z�̐l�́A���̂悤�Ɍ�����ƁA�����ɃO���R�̂��َq�Ȃǂ��v���o���āA�Ґ����˓I�ɂȁ[��قǁA�Ǝv���킯���B���{�Ȃǂ��A�q���̂���ɂ͂��̂��َq���悭�H�ׂ��̂��낤�B

�u�C��t���悤�A�Â����t�Ɩ��i�}�v�Ƃ������ܒ��̐���́A���_�A�L���ȁu�C�����悤�Â����t�ƈÂ����v�Ƃ����W����͂������̂ł��邪�A�ȑO�Q��̑��I���̎��ɂ̓l�b�g��ł͂�����u�C������A���̌��҂͌�����v���́u������Ƒ҂āA���̌��҂͌�����v�Ƃ������L���b�`�R�s�[�����ӎ����Ă�����̂Ǝv����B

�����̃l�b�g�h����h�́A����}�c���������̂ɁA����}���s�l�C�ł���̂��@���Ă��̊Ŕ��̂āA������������}�Ƃ͖��W�ł���@���U�������҂���绂��Ă����̂𝈝��������̂��������A���͂���Ȃ�̌��ʂ��������Ǝv���Ă���B�����炱���A���{�������ϋɓI�Ɂh����h�����p���Ă���̂��낤�B

�t�ɁA���i�}�̗��ꂩ�炷��A���̃L���b�`�R�s�[�ɂǂ��R���Ă������̒m�b�����߂���̂ł���B

|