■平成27年9月11日 感情は理性に勝てない

別にこの番組を見ていたわけではなかったが、第三者的な目から見れば、田崎氏の発言は当然のことだろう、となるだろう。 記事を読めば、シールズたち、すなわち過激な反対派の主張は、すべて田崎氏によって、きれいに論破されている。田崎氏の反論に対して、シールズ側は何も言いようがない。 安保法案に反対と思う人は、この記事を読んで、頭の中で模擬問答をしてみるとよい。はたして田崎氏にこのように言われて、何か論理的な反論ができるだろうか? 一般的に、安保法案に反対している人たちは、何となく〜で反対している。何となく怖い、徴兵制が敷かれそうで何となくいやだ、戦争になりそうで何となく怖い、等。 そもそも、安保法案を戦争法案とすり替えたのは、サヨク自身だ。多くの反対者は、こうしたすり替えに騙され、もとより強かった反戦感情を刺激され、それによって、何となく〜反対しているに過ぎない。 だから、論理の戦いとなると、とたんにボロが出る。論理的に反対しているわけではないのだから、当然のことだ。 これは、脱原発、放射線脳についても言える。彼らの多くはやはり、何となく〜の感情で反対している。一人ひとりを論破するのは簡単。 それにしても、この奥田とかいう学生、往生際が悪いねえ〜。論破されて明らかに負けたのに、それを認めない。「思っていることの半分も言えなかった」って、しっかり言ってるじゃない、それで負けてる。 あくまでも自分が正しい、とするんだね。社会人としては失格だが、サヨクの世界ではエースなのかねえ。 | ||

■平成27年9月12日 野党、まるでヒトラーですな

●ヒトラーの失敗を模倣する野党 アドルフ・ヒトラーは、英国侵略を息巻いていたが、バトルオブブリテンに破れ、その矛先をソ連へ向けた。そして、対ソ連戦にも破れ、自滅した。 さてわが政界は、いよいよ安保法案の参議院採決も視野に入ってきて、もはや野党側の敗北は確実になってきた。おそらく幹部クラスの間では、もはや安保法案は放棄していることだろう。英国侵略をあきらめたヒトラーの心境か。 そして次にはソ連ならぬ経済政策へと向かうらしい。当然、反アベノミクス、ということになるだろう。 となると、弱インフレ政策の放棄、デフレ促進、緊縮経済、円高株安を進めよ、ということになる。これは、戦前の、ニューディール以前の経済学に帰れ、ということ。 ’20年代まで、経済学の主流は、不況の克服ではなく、不況の促進、だった。すなわち、不況は放漫経営をしている不良企業を淘汰する絶好のチャンス、と考えられていた。不況は、経済の足腰を強める善なる存在、と判断されていたのである。まさに、戦後の池田通産相ではないが「中小企業のひとつやふたつ」といった雰囲気だった。 たとえば、昭和恐慌当時、時事新報景気研究所長だった勝田貞次は、「大恐慌を促進したい」とまで言っている。 また、当時はまだマルクス主義が期待の新人として期待されていた時代で、川上肇などは、マルクス主義の立場から、やはり、不況継続を主張している。(昭和恐慌をめぐる経済政策と政策思想参照) そして、かの浜口内閣は、井上準之助蔵相とともに、勝田、川上らの提唱した緊縮政策を実行してしまい、日本を奈落の底へと陥れた。 だがこうした傾向は世界的なもので、ドイツでも、ナチス出現前には緊縮政策が取られていたし、米国でもフーバー大統領がやはり緊縮、英国もケインズが出る前で、労働党のマクドナルド内閣がやはり緊縮政策を取っていた。 要するに、当時はそれがグローバルスタンダードなのであった。不況の時は、デフレギャップの分だけ供給を削れば需給はバランスし、無駄な生産が避けられる、人が生きていく上での必要最小限の生産さえあればいい、という発想である。(下図)  これは結局、基本的に貧乏人の、あるいはモノ不足的発想である。何といっても人類は長い歴史においてはインフレギャップ、すなわち生産が需要に追いつかない状況で過ごしてきた。節約が美徳、の時代が人類発生以来、続いていた。 人類史上初のデフレギャップは、1825年の英国における恐慌である、と言われている。18世紀後半から始まった産業革命の結果、人類の生産力、生産性が飛躍的に高まり、ついに人類は、自ら消費する以上のモノを生産できるようになったのである。 その後、たとえば英国においてはほぼ10年おきで好・不況の波に襲われたが、基本的にはそれは”波”であり、不況が続けば価格が低下して生産が減ってデフレギャップが解消される、という繰り返しであった。 そのため人類は、19世紀以来、不況になれば生産量を減らせばよい、と単純に信じてきたのである。 ところが、1930年代のgreat depressionはその性質が違っていた。単純な”波”ではなく、デフレによる在庫一掃は期待できなかった。これまでの経済学にはないパラダイムシフトが必要だった。 世界でいち早くそれに気づいたのが、日本の高橋是清であった。高橋は江戸時代の生まれで、正規の学校教育を受けていない。(まだ帝大などができる前の世代) しかし独学で経済を学び、独特の勘で、それを着想した。後世にその名を残した高橋財政である。 つまり、デフレギャップがあるのなら、これまでのように供給を減らして需要に合わせるのではなく、需要を増やせばよいではないか、と考えたのである。それは、社会主義がよいか資本主義がよいかという当時の論争において、後者に軍配を上げたことであった。資本主義をつぶすために恐慌を善としていた社会主義的発想では絶対に出てこない発想だから。恐慌を善として流されるのではなく、資本主義的考えから恐慌に立ち向かおうとしたのである。 高橋のやり方は、要はとりあえずは国民に金をばら撒くという単純なものだった。国債を日銀引き受けで発行すれば、日銀券が世に出回る。円の価値が下がって円安となる。輸出や国内産業が息を吹き返す。その後、即売りオペをして、通貨を回収する。 これが高橋の考えたリフレ政策だった。意図的に需要を増やすという”タカハシミクス”は、モディファイされて、その後、海外でも活用された。英国、ドイツ、米国は、足りない民需を公共投資で補う政策を打ち出した。 高橋が行った資本主義体制を前提にした公開市場操作よりも、修正社会主義に近い、大きな政府を前提としたパラダイムシフトであった。それはまた、アダムスミス以来のレッセフェーレ政策の終焉でもあった。(ただし、レッセフェーレは、大きな政府政策が行き詰った’80年代に再度復活する) こうした世界各国のリフレ政策は、結局世界大戦という非常識な大特需に収斂してしまったために、その評価が定まっているとはいえない。 ヒトラーの公共事業を賞賛する本もあるが(武田知弘著「ヒトラーの経済政策など)、あれは独裁権力による特殊ケースといえよう。 だが、公共事業自体は戦後においては、戦後各国で行われた。税金の先取りとしての国債を発行して道路や橋などを建設し、次世代へのプレゼントにするという発想は、経済成長の割にはインフラがまだ未整備だった日本には特に理にかなっていた。 だが前世紀でそれも限界に達した。すでに必要なインフラは整備され、国債もこれ以上増やすことが困難になった。 そこで今世紀から世界が目を向けたのが、高橋がかつて行った金融緩和である。とにかく金を世の中に回す。そうすりゃあとはどーにかなるだろ、他に方法もないし、といったやけのやんぱち政策だった。公定歩合などといったお金の値段など、いつのまにまなくなってしまった。 しかし米国経済はこれにより、よみがえった。日本がアベノミクスを始めてこれに続き、いよいよEUも金融緩和に踏み切った。こうして、金余りが世界の趨勢となった。 ●世界の流れに逆らう野党4党の経済政策 安保法案において、ろくな対案を出さなかった野党は、今度はどのようにして反対するというのだろうか。もしも対案を出すとすれば、それは前述のような、反アベノミクスということになる。 それはすなわち、金融緩和を否定し、’30年以前の戦前回帰である。要するに、贅沢は敵だとして、資本主義を否定し、貧乏時代の世界経済に戻れ、というわけだ。 いかに野党案がむちゃくちゃかがお分かりであろう。 さすがにおそらくは、多くの国民は、いきなりの経済政策の逆コースには異を唱えることだろう。そもそも、昨年の総選挙では、安保法案以上に経済政策が焦点となり、アベノミクスを唱えた自公が圧勝したわけだから、これを覆すことは容易ではないはずだ。 巷においても、安保法案に対するような、デモ活動なども起こりようもない。安保法案ならば、これに戦争法案というレッテルを張り、戦争はしたくない、子どもを戦場に送りたくないという国民感情に訴えることができた。 しかし、経済政策ではこうはいかない。まさかアベノミクス=戦争経済などと言うわけにもいくまい。 結局のところ、アベノミクス批判は、安保法制批判以上に困難であるといえる。野党は安保法案に破れ、経済政策においてもまた与党には勝てない。 | ||

■平成27年9月13日 息子から見捨てられているのがわからない堀ちえみ

はあ・・・ 1989年ー1999年 外科医と結婚 息子三人。結婚時21歳? 2000年5月−2010年6月 離婚から1年もたたず再婚。一男一女。 2011年12月 再々婚 相手の連れ子2人 フランス人やスウェーデン人はこんなパターンが多いようで、堀さん、フランス、北欧並みなんですな。 フェミニズム的考えの人は、こうした堀ちえみのような生き方が理想なのだろうね。女性は家庭に縛られることなく仕事を持ってバリバリ働き、自由に恋愛をする、パートナーを代えることにも躊躇しない。 堀ちえみは一応入籍はしているから、フランスで過半数を占めるような事実婚ではないとは言えるが、離婚して1年足らず、あるいは1年半程度で再婚をしているのであるから、前のパートナーをあっさりと忘れる名人なのだろう。離婚前から後の夫となる人と男女関係にあったかもしれない。 要するに、結婚はしていても、事実上の事実婚だったのである。 こうした”乱れた”男女関係が、子どもによい影響を及ぼすはずがない。男女の関係がわかる年齢に親が離婚し、1年も経たずに再婚。こんな親を見て、子どもが家庭に愛着を持つはずがない。母親を母親として尊敬するわけがない。 結局、堀ちえみは母であることを捨てて、女を通した。そのために、息子たちから捨てられたってことでしょ。 記事を表面的に読むと、あたかも子どもが自立し、正常な子離れをしていて、だからこそ子どもたちと別居しているように見えるけど、正常な親子なら、何年も音信不通なんてことはあり得ない。 確かに子どもは自立はしているであろうが、それは正常な巣立ちというよりは、巣がいやになって子どもたちは出ていかざるを得なくなった、だからもう古巣には見向きもしたくない、と考える方が正しいだろう。普通なら、たまには古巣に帰ってみたくなるもんだし、親が心配にもなったりするもんだろうから。 3人が3人とも音信不通なんだから、これはもう、家庭に相当問題があったとしか考えようがない。1人くらいなら、本人にも責がありそうだが、3人すべてとなるとこれはもう、その全責任は親にあるとしか、言えないだろう。 私は思う。母親はやはり、子育ての一時期は、子どもを最優先して生きなければいけない、と。仕事を持っていても、家庭と子どもを優先する、経済的には主としてお父さん1馬力で頑張ってもらう、どうしても2馬力必要でもやはり仕事をセーブして1.5馬力程度にする、夫に多少不満があってもほかの男を求めない、etc. 堀ちえみは女の本能のままに生きたのであろうし、それを賞賛する人たちもいるだろうが、その結果は必ず子どもに跳ね返る。 フランスは、ここ数十年で、もともと日本のような状況から、今のような事実婚5割という状況になった。これはやはり、子どもが親を見ていて親を真似した結果だと思う。フランスの最近の経済不振には、こうした家庭環境の変化が通奏低音として流れているように思う。 さて、記事からすると、堀ちえみはいまだに息子たちの心を理解していないのだろう。息子たちから、とっくの昔に見捨てられていることに。 独断と偏見かもしれないが、私はやはり、堀ちえみのような生き方より、一人の男をまっすぐに愛し続けた山口百恵のような生き方の方が正しい(少なくとも子どもたちのためには)、と思う。 平成27年ミニコラム | ||

■平成27年9月14日 心肺停止か遺体か

「心肺停止」(Cardiopulmonary arrest

CPA)という言葉は、医療関係者の間では、"心臓、肺の機能が停止はしているが、人為的手段により、その機能を再開することが不可能ではない状態”として、使われている。 私が医師になった20年以上前では、同様の状態をDeath On Arrival(DOA)と呼んでいた。直訳すると”到着時死亡”となるが、死亡者を蘇生することはおかしいではないか、というわけで、今のようなCPAという言葉が使われるようになった。 つまり心肺停止とは本来は、まだ完全に三途の川を渡り切ってはいない、場合によってはこちらへ連れ戻せる可能性がある状態、を言っているのである。 たとえば、交通事故に巻き込まれた人が、救急隊員によって、心拍や呼吸が確認できない状態であった場合などが、典型的な「心肺停止状態」である。 ところが、昨年9月の、御嶽山噴火の際に亡くなった人の扱いが「心肺停止」とさかんに表現され、この言葉が、その意味を変えて、一気に広まった。 御嶽山噴火の時には、実質的”遺体”をふもとに降ろすことが困難だったため、すぐに医師から死亡確認を受けがたい状況であった。そのために、”すでに蘇生の可能性はないが、まだ医師からの死亡確認は受けていない遺体”が「心肺停止」として表現された。 ところが、その後の報道には混乱が見られる。たとえば、今回の水害で見ると、↑のように、同じ”遺体”が、TBSでは「遺体」として報道されているのに、毎日新聞は「心肺停止の状態」と表現されている。 常識的に考えれば、すでに死亡後3日ほどは経っているわけだから、まちがいなく”遺体”である。しかし、毎日新聞は、まだ医師の確認を受けていないのだから、”遺体”と表現すべきではないと判断し、このような表現としたのだろう。 こうした報道は、やはり常識にしたがって、柔軟であるべきだろう。 御嶽山のケースは、山頂付近での事故という特殊性があったがゆえに、新鮮な遺体であっても、すぐに医師がかけつけて死亡することが困難であった。直前までは生きていたために、マスコミも遺族感情を慮り、「遺体」と表現するのをためらったのであろう。そのために「心肺停止」という言葉が、便宜上使われたものと思われる。 しかし、今回の水害事故の場合、すでに事故から3日が経過しており、いくら医師から死亡確認を受ける前の状態とはいえ、死亡していることは100%間違いない。それならば、TBSのように、すなおに「遺体」と表現した方が、すっきりするものと思う。 もしも毎日新聞のような報道の仕方を取るのであれば、死後何日以上経っている遺体でも(極端な場合、腐乱した遺体でも)、医師の死亡確認を受けるまでは「心肺停止」と表現せざるを得なくなり、さすがにこれはまずいだろう。 このあたり、マスコミにおいて、統一した基準などはないのだろうか。とにかく、私は毎日新聞のこの記事には、非常に違和感を持った次第である。 | ||

■平成27年9月14日 山形市長選の勝利=安保法案の勝利、ですねサヨクさん

基本的に、一地方の市長選を”安保法制選挙”にしてしまったのは、彼らサヨクなんだけどね(笑) 石破さんが安保の話をしなかったのは、だから当然のことでしょ。まあ万が一負けた時のための配慮もあったのではあろうが。 サヨクとしては、こう考えた。 幸か不幸か、維新の党の柿沢(前)幹事長の応援問題で、山形市長選が全国区的注目を浴びてきた。 ならば、まだ当分国政選挙はないから、この山形市長選を、安保法案選挙にしてしまおう。安保法案反対の人は圧倒的に多いし、ここで勝利をすれば、安保法案反対運動にも弾みがつく、というものだ だが蓋を開けてみれば、自公推薦候補者が勝った。しかも革新王国だった場所で、50年ぶりの保守の勝利らしい。それも保守票が割れながら。 サヨクが一生懸命に安保法案選挙に仕立て上げたが、賢明な山形市民は乗らなかった、というところだろう。あるいは、国民は賢明にも、やはり安保法制の必要性を潜在的には理解しているものと思われる。アンケート調査では常に反対が上回ってはいるが・・・ 投票率も上がっているし、地方選にしては高いものだ。やはり山形市民の関心も高く、その結果はやはりリーズナブルなものであった。 この山形市長選の敗北は、安保法制反対運動には大きな痛手となったことだろう。安保法案の違憲性を唱えていたと言われる青柳幸一教授の逮捕に続き、引き続き大きな×がついた感じだ。 それにしても、日刊ゲンダイの憶測記事は相変わらずだ。思い起こせば’12年の政権交代の衆院選の時には、小沢一郎や嘉田由紀子の未来の党が必ず勝つ、と言い張っていた。(平成24年12月22日当ミニコラム参照) ここまで現実離れしていると、案外人は日刊ゲンダイを手にしてしまうのか。「絶歌」が売れたように。 | ||

■平成27年9月16日 民主党の二枚舌

沖縄県の翁長知事が、前知事の埋め立て承認を取り消すことを表明した。

このことに対して、例によって、全国の新聞jは、読売・産経・北国新聞等のまともなところを除いて、一斉に政府批判を始めた。 政府を批判するにあたってどうしても直面するのが、「では辺野古移設以外の選択肢はないのか」ということである。つまり、辺野古移設に反対であるならば、米軍基地をどこへ持っていくのか、ということ。 政府方針に反対する新聞各紙の多くは、この点に言及し、米国と再度協議せよ、とか広い範囲で考えよ、などと述べている。まずは、反対する新聞各紙のこうした主張を列記してみよう。

このように、反対する各紙のかなりが、国際関係上変更が不可能な辺野古への移設という枠組みそのものを考え直せ、と主張しているのである。 そして、世間一般の反対派もまた、当然同意見である。政党でいえば、共産、社民、生活である。 通常、辺野古移設反対派は、安保法案反対派とパラレルである。過激度も比例する。テーマの性格上、当然であろう。ところがどっこい、政党でただひとつ、この法則が成り立たないところがある。いうまでもなく、民主党である。 民主党は、鳩山政権の折、国際関係を無視して日本独自の立場を主張する、すなわち辺野古以外の場所へ普天間基地を移すことが不可能なことを、いやというほどに理解した。与党の立場を経験したがゆえに、新聞各紙のこの主張が不可能であることを熟知しているのだ。 ところが民主党は、安保法案となると、俄然、張り切る。SEALDsと同じ立場に立って、安保法案廃案という、日本の安全保障にとって不可能な選択を主張する。 つまり民主党は、自らが経験した辺野古移設問題には口をつぐみ、安保法案という未知の分野においては、まったくサヨクと同じく動くという矛盾した活動を行っているのである。 P.S.実はこの問題は、翁長知事自身が口をつぐんでいる。翁長知事は、自身の主張が不可能であることを知っているのだ。 彼にとっては、とにかく知事にさえなれれば沖縄などどーでもよかったのであって、そのために、問題をどんどん解決不能にしていってしまっている。 本来責められるべきは知事のこうしたエゴであるのに、日本の地方紙にはまったくもって慧眼たる士がいないようだ。 | ||

■平成27年9月16日 女性のキャリア形成と子育てについて

能力とやる気がある女性がどんどん社会進出し、能力と努力に応じた社会的地位を獲得することには、私も大賛成だ。おそらくこのことを否定する人は、よほどかたくなな伝統主義論者くらいだろう。 しかし、将来社会で主要な仕事をしようと思えば、どんな人でも若いうちは相当なキャリアを積まなければならない。そして多くのケースでそれは、女性の出産適齢期とぴったりと重なってしまう。 たとえば私の分野である医師の場合、現役ストレートで医師となっても、職業訓練を始めるのは24歳、その後数年の努力が非常に重要で、文字通り寝食忘れて仕事に取り組まなければならないわけで、この時期に出産を繰り返すのは、キャリア形成という意味では大きなマイナスとなってしまう。 そのためか、たとえば、若くして(医学生時代など)将来の夫を決めた女医の場合、キャリア形成も抑制的である場合が多い。多くは夫が医師なので、夫が外科系のきついところで働き、女医は皮膚科、眼科、麻酔科といった、当直が少ない比較的時間が自由になる診療科を最初から選択するケースが非常に多い。彼女たちは、医師としての仕事より、子育てを優先させる選択をしたといえる。 逆に、配偶者未決のまま医師となった大方の女医は、そもそも忙しい研修・仕事の中で将来の夫を見つける事自体困難だし、ましてやその期間に出産など、夢のまた夢、である。 こうした女医は、仕事が忙しくていつのまにか独身を通してしまったり、結婚していても、出産適齢期を逃してしまうことが多い。 ●30歳を基準に! 総合職レベルで働く女性の場合、私は、30歳をめどにキャリアプランを立てることをお勧めする。 通常、30歳になれば、ひとつの仕事のキャリアを数年積み、できる女性はそれなりの評価を社会から受けている時期である。(できる女性を男女差別で評価しない会社は論外) 社会や組織は、この時期の女性は、のどから手が出るほどほしい人材ではあろうが、本人の希望に応じて、この年齢でいったんキャリアをリセットする権利を社会が保障するのである。ただし、すでに結婚していることを前提として。結婚相手を見つけるのは自己責任だからネ。 女性は30〜35歳の間、原則として子育て休暇期間とする。この時期はキャリア形成より子育てを優先してもらうのである。無論、可能な限りの勤労はすることはかまわないが。 無論、個人差があるのでこの期間はたとえば35〜40歳としてもよいと思う。しかし、女性のキャリア形成と生理的最適出産年齢を鑑みれば、やはりできれば30代前半からの妊娠がよいと私は思う。 その後の人生は、女性次第。子供生んだらかわいくなって、キャリアを捨ててでもより多くの子供がほしい、という人もいるだろうし、1人だけ作ってさっさか現場に戻りたい、という人もいるだろう。 いずれにせよ、40歳からの妊娠・出産は、基本的にはかなり無理があると思う。妊活してせいぜい10人に1人が成功する程度とのことだが、今後いくら医学が進歩しても、この状況は変わらないだろう。 ●個人の意識改革が第一 社会からの支援の問題がいつも言われるが、40歳を過ぎて妊活をする人の場合、多くは個人に問題がある。つまり、正しい知識がない。 50歳で出産した野田聖子代議士は、卵子が劣化することを知らず、40歳過ぎても妊活すれば若い時と同じように妊娠が可能であると思っていたそうだ。 彼女ほど知的レベルが高い女性でさえ、妊娠に関しては正しい知識を持ち合わせてはいなかったのである。 わたしは、多くの働く女性に正しい妊娠の知識があれば、さすがに30歳台前半には妊活をするのではないか、と思う。まあ、個人的事情で結婚そのものが遅れたという人は別として。 しようとすれば妊娠できた環境で、あえて仕事を優先し、妊活を40歳すぎに先延ばしした、というのであれば、正直いって、無知もはなはだしい、と私は思う。 したがって、こうした”悲劇”をなくすのであれば、まず行うべき社会的支援は、正しい妊娠の知識の啓蒙であろう。 ●そもそもキャリア志向女性は少数派でよい こんなことを書くと、フェミニスト的思考の人から殴られるだろうが、私はそもそも、妊娠する間もないほど忙しい女性というのは、非常に高い能力をもったごく一部の女性だけでよい、と考える。 フランスなどの例を引いて、女性の社会参加率が高いほうが出生率が上がるなどという人がいるが、それは実は、社会がかなり無理をした結果なのである。 実際、日本での出生率を見ても、それが高いのは、およそキャリアウーマンなどとても生きていられないような過疎地ばかり、逆に低いのがキャリアウーマンの棲息地である。(下図)

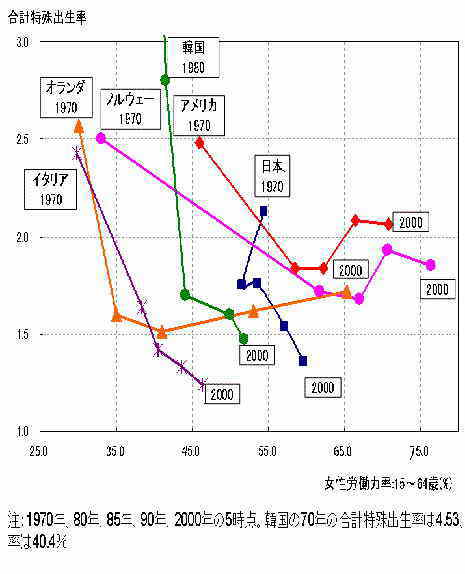

また時系列で見た場合、世界的にみてもやはり、女性の就業率と出生率は逆比例関係にある。  少子化社会白書より この図をみてわかるのは、やはり女性の就業率が上がれば出生率は下がらざるを得ないのが自然のトレンドであり、西欧諸国は地道な努力によってその状況で半ば強制的に出生率を上昇させているということである。おそらくこうした国々では、不自然な出生率上昇のために、膨大なコストをかけているものと思われる。 私は、日本はこうした国々のまねをする必要はないと思う。それよりは、自然にまかせ、女性にはぜひとも家庭で子育てをしてもらう、そして夫だけの給与だけで生活できるよう、むしろ男の就業の支援をしっかりと行う方が、よほど日本にとっては、出生率向上にはよいことと思う。 女性の就業自体には私は賛成であるが、もしも子育てと仕事と、どうしても二者択一になった場合には、迷うことなく子育てを選んでほしい、と切に願う。 |