■平成24年5月25日 ”三国同盟”を推進する朝日新聞

こういう”創作”を読むと、マスコミというのは、まったく歴史から学習していないんだなあ、とつくづく思う。 第二次大戦直前、日本はドイツの破竹の勢いに酔っていた。マスコミはさかんに、ドイツに追従せよ、バスに乗り遅れるな、と喧伝し、国民を親ドイツへと鼓舞していった。 当時、日本にとって、ドイツこそが正義であった。ドイツと組んでアングロサクソンと対抗する、という戦略こそが最善と信じられ、政府までもがその方針を取った。 だが歴史は、その判断が間違っていたことを証明した。正義はドイツではなく、アングロサクソンにあった。 当時においても、親ドイツは危ない、多少ソリが合わなくとも、やはりアングロサクソンについていくべきだ、何せ彼らは100年以上も世界を支配してきたのだから、たかだか数年のナチスドイツは危険だ、と警告を鳴らす人はいた。だがそうした正しい警告は無視された ・・・・・ さて、今日の原発である。原発をアングロサクソンに、自然エネルギーをドイツに置き換えると、まさに今のマスコミの状況は、反アングロサクソン=脱原発、親ドイツ=自然エネルギー推進という構図において、当時とそっくりである。 そうした論調の筆頭が朝日新聞。福島第一原発の事故以来、脱原発、親自然エネルギー路線を取り、ドイツを絶賛し続けてきた。本日の社説もまた、その延長である。その内容は、ドイツ万歳一色である。 だがしかし、第二次大戦前においても、ドイツの破綻はすでに一部の人たちには明らかであったように、現在においても、冷静に見れば、すでにドイツの自然エネルギー政策の綻びは明らかになりつつある。最大の太陽電池メーカーであるQセルは倒産したし、実際には雇用は思うようには伸びず、電気料金は月あたり1000円ほども値上がりし、なにより、FITはすでに廃止される予定である。 朝日新聞は、こうした不都合な事実は一切書かない。 こうした誤った社説が、社会を誤った方向へ導く。80年前の失敗を繰り返さないためにも、朝日新聞には倒産していただくのが、世の為であろう。 P.S. 朝日新聞の主張は大体において後からその間違いが証明されるが、同紙はその反省をしたことがなく、結局は無視を決め込む。 最近の例としては、小中学生の学力テストがある。朝日新聞は、さかんに「悉皆テストを廃止して標本調査とせよ」と社説で主張してきた。(平成20年8月31日各紙社説参照) しかし世論は悉皆テストを望み、結果的には制度(民主党政権が標本調査にした)に反して、悉皆テストに近くなった。朝日新聞は完全に世の中の歩む方向を間違えたのだが、そうしたことを検証する社説は一切書いていない。 | ||

■平成24年5月29日 脱原発は日本を滅ぼす

この15%という案は、実質的には脱原発と同じだということに注意が必要である。つまりこの案は、原発の新規建設を認めていないので、今後原発をフェードアウトしていく、ということなのだ。 今後の原発を考えるにあたっては、何パーセントがどうのこうの、といった議論よりも、もっと長期的な見地に立つことが大事である。つまり、そもそも日本として原発をどう取り扱っていくか、ということ。 現在の原発は、寿命が来れば廃炉になる。だから、日本が今後も原発を維持していくというのなら、どうあっても、原発の新規建設を認めなければならない。 かつてスウェーデンは、チェルノブイリ事故を受けて、国民投票で脱原発を選択したが、結局は代替エネルギーを見つけられずに、原発へ回帰した。米国は、スリーマイル島事故を受けて、原発の新規建設が見送られていたが、実際には原発による発電量はその後も増加しており(下図)、2012年には、34年ぶりに原発の新規建設が認められた。福島第一原発事故から1年も経っていないというのに! 脱原発を掲げているドイツ、イタリア、スイスなどは、原発大国フランスから安定した電力を得られる立場にあり、所詮は国際間で発電形式を分担しているにすぎない。 こうした世界の実情を見れば、資源のない島国日本が今脱原発を選択するのは、極めて愚かなこと、と言わざるを得ない。 http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/51845699.html より | ||

■平成24年5月30日 共産党のアナクロニズム

京都民報は共産党の機関紙のようなものなので、この記事は共産党の意向そのものと考えられるが、自衛隊を悪者扱いすることがアナクロニズムであることに、まったくもって共産党は気づいていないようですなあ(笑)

特に昨年3月の東日本大震災における活躍以降、自衛隊に対する国民の信頼は、確固たるものとなっている。もはやほとんどの国民は、自衛隊が外国を侵略したり、いわんや、自国民に銃口を向ける存在などとは考えてはいないだろう。 確かに数十年前までは、自衛隊を嫌うこと、自衛隊をことさら危険視することが、一つの政治戦略ではあった。自衛隊の本質はその頃とまったく変わってはいないのだが、特に昭和40年代以前は、社会の目が自衛隊に大変厳しかった。そのために、自衛隊を敵視すれば、一定以上の国民からの支持が得られていた。 しかしながら、自衛隊の地道な努力の結果、今日、その認知度はきわめて高まった。海外派遣でさえ、反対する勢力はほとんどなくなった。これもまた、海外での自衛隊の活躍が国内外で評価された結果である。 このように、自衛隊を取り巻く環境が大きく変化しているにも拘らず、相変わらず自衛隊悪玉論にこだわっているのが、社民・共産両党なのである。 今世紀に入り、両党の凋落が著しい。選挙のたびに議席を減らし、今や風前の灯である。共産党は、党員が高齢化し、赤旗の発行部数は減り続け、昨年にはついにデフレのこの世の中で、値上げをする始末である。 では両党はなぜ凋落したのか。特に共産党は言うであろう。「我々は絶対に正しい。他党が誤まっている。国民が他党にだまされているから、見かけ上、我々の支持率は落ちているだけだ」 しかし、国民が共産党を支持しない理由は、無論異なる。主たる理由が、このような記事を平然と書くような、アナクロニズムである。 この記事を素直に読むと、戦車の写真まで出して、あたかも自衛隊が自国民を威嚇し、国民が恐れおののいているように見える。まるで日本がシリアであるかのごとく! これほどに国民を馬鹿にした記事もないだろう。こんな記事を書くからこそ、国民は共産党から離れていくんだよ。 今の時代でも、自衛隊嫌いの変人は一定数はいるし、自助努力を怠って己の境遇を社会のせいにする輩も一定数いるので、共産党は必ず一定数の得票はしていくことだろう。しかしその数字は徐々に低下し、国会議員の議席数は限りなくゼロに近づいていく。共産党は、組織の退潮にどこまで耐えられるだろうか。 | ||

■平成24年5月31日 親子関係に思う

最近の、お笑いタレントによる生活保護受給問題は、改めて、親子など親族の情について、考えさせられた。 私自身の常識からすれば、親に生活保護を受けさせるなどということは、もってのほかのことであり、まったく考えられない。私にはもう親はいないが、もしも親が生活保護を受けなければいけないほどに生活が切迫したものとなったのなら、自らの生活のレベルを落としてでも、親に対して、金銭的援助をすると思う。 私自身のみならず、妻の親がそうした状況になったとしても、やはり同じことをするだろう。 このように、私自身にとっては、親の経済的保障をするのは当然のことと思うが、だからといって、皆が皆、私と同じように考えるわけではない、ということも理解できる。 私がなぜこのように考えるのかといえば、それは、親に対する厚い感謝の気持ちがあるからである。 幼い頃、熱を出した時は父親が背負って医者に駆けつけてくれた。幼い頃、母が高島屋にパートに行き、父がずっと一緒に遊んでくれた。新幹線などを材木で作ってくれた。経済的に厳しかったはずなのに、何とか大学まで出してくれた。母は下宿屋をやり、家族の分以外にも、若い学生4人分の食事を毎日作っていた。たまには近場だけれど家族旅行もした。 こうした思い出があるからこそ、親の立場が弱くなったら、今度は自分が親の面倒を見る番だ、と自然に思える。また、自分が親からしてもらったことを、子供達にもしてやろう、と素直に思える。 普通の親は、だいたいは、子どもを大切に育てることであろう。子どものためには、自分の欲望を犠牲にすることも厭わないだろう。 だが世の中には、そのようにしない、あるいはできない親も存在する。 親からずっと虐待を受けてきた、愛情が感じられなかった、冷たくあしらわれた、毒親だった、などといった感情を持つ人も、結構いるものだ。 こうした子どもからすれば、親が生活に困窮しているから助けてやれ、と言われたところで、素直に応じられはしないだろう。虐待までされた親なんか今更面倒見れるか、という感情を子どもが持ったとて、誰も責められまい。 まあここまでではなくとも、成人してから親との関係が良好な人というのは、意外に多くはない、と感じる。こうした人は、生活にある程度余裕があれば、親への援助は行なうかもしれないが、自らの生活をけずってでも援助しようとまでは思わないだろう。 また、現在の老人世代の貧困は、多分に自己責任の面も強い。現在の年金受給世代は、若い頃から年金制度はあったわけだし、日本が経済成長していた時代に現役だったわけだから、普通に働いていれば、多少なりとも年金をもらい、それなりの貯蓄はできていてもよいと思われる。 それが、無年金無貯蓄生活保護というのでは、子ども世代からすれば「他の親はみんな年金をもらっているのに、なぜうちの親には年金がないのか、そんな親をなぜ扶養せねばならないのか」という疑問を生じさせることだろう。 衣食足りて礼節を知る、という。勝手ながら、そうした親に限って、子には冷たかったのではないか、とも想像する。 昔なら、貧乏は社会責任的要素が強かったから、自分は貧乏してでも子どもには、という親の思いが強かった。そうして育った子は、必ず親の面倒を見るだろう。しかし昨今の場合、貧乏は個人責任的要素が強いので、貧乏=子育ても投げやり、といった側面があることは、否定できまい。そうして育った子は、親が貧乏でも素知らぬ振り、だろう。 こうしてみると確かに、親の扶養義務を子どもに一律に負わせるのは困難なことだ思う。親に生活保護を受けさせて平然としている子どもがいても、やはり基本的には子どもよりも、そうした子どもを育てた親自身に問題があるのかもしれない。 |

||

■平成24年5月30日 太陽光発電、瞬間風速無意味、単独ではダメ

ええ!、国内需要の三分の一!半分! 原発20基分!やっぱ、太陽光発電ってすごいんだなあ!

って、反原発の人たちは小躍りしたかもしれないが、よくよく記事を読むと、!どころか?をいっぱい付けざるを得ないね。 素朴な疑問を感じるのが、瞬間的には全発電量の半分も発電をしながら、年間割合でみると3%にしかならない、ということ。つまり、単純に考えて、太陽光発電の効率は、10%以下だ、ということになる。 これは一般の工場にたとえると、一日せいぜい2時間くらいしか動かない工場、ということになり、普通に考えれば、経済的にペイしないだろう。 ドイツは太陽光発電の設備を普及させることには成功したが、それはFITに頼ったためであり、経済の原則からは逸脱した形であった。それでもまあ、その設備がせめて原発並みの7割程度も稼働すれば、その政策は大成功と謳ってもよいだろう。 だが太陽光発電の性質上、それはまったく不可能である。そもそも太陽光発電は夜間はゼロなのだし、昼間だってお天気次第。どうあっても、その発電設備とほぼ同等のバックアップ電源が必要なはずである。となると、表には出ないが、そのための何らかの安定的電源(火力あるいはフランスの原発)に常に頼っていることになる。 結局のところ太陽光エネルギーは、よほどの蓄電技術でも開発されない限り、いくらポテンシャルが大きくてもそれに匹敵するバックアップが必要なのであり、単独ではやっていけないのだ。そして規模が大きければ大きくなるほど、その必要度は増す。 仮に太陽光発電の技術が発達して、グリッドパリティを達成し(その可能性はないが)、FITが不要になったとしても、その設備稼働率を今以上に引き上げるのは物理的に困難であり、国家の必要電力の何割もをこれでまかなうことは、不可能なのである。 | ||

野田首相と小沢氏の話し合いは予想通り物別れに終わった。NHKのニュースウォッチで小沢氏が生出演していたが、のらりくらりがうますぎて、結局はこの人が何を考えているのか、何を訴えたいのかは、よくわからなかった。 それにしても、一国の首相と一党員(小沢氏曰く)が、国運を担って対等にサシで話をすること自体、この国の民主主義がまだまだ未熟であることの証左ではないか。小沢氏は民主党の元代表とはいえ、形式的には明らかに首相の方がはるかに立場が高い訳なのだし、党議拘束をかけようとする重要事項を、”一党員”が頑強に反対していること自体、極めて異例、と言わざるを得ない。 野田首相が、政治生命を賭けてまで消費税増税を行うというのであれば、素直に考えれば、小沢派は無視して自民党と組み、消費税増税法案を通し、そして衆議院を解散すべきだろう。これが正当なやり方である。 ところが、今解散すれば民主党は惨敗するからそれはいやだとか、党の融和が大事だから小沢派は無視できないとか、いろいろよけいなバイアスがかかるから、物事はやっかいになる。 いずれにせよ、政界における小沢一郎の存在があまりにも大きすぎること、そして彼が素直でないこと、こそに政界混迷の大きな原因がある。 小沢氏は昭和43年から政治家をやっているのだ。しかも、20年以上、政界の中心にいた。今をときめく閣僚級政治家がまだまだペーペーだった頃、小沢氏はすでに政界の中心人物だったのだ。彼から見れば、野田総理だって、洟垂れ小僧だろう。格が違いすぎるのだ。 日本はまだまだタテ社会だから、これほどに政治キャリア、年齢差があったら、現在いかに自分の地位が高くとも、対等な議論など、難しいだろう。 小沢氏自身も、そうしたキャリアの差に甘えている側面もある。言葉では「僕は一党員にすぎないから・・・」と言いながら、隠然たる勢力を保つことに余念がない。(仮に本人にそのつもりはなくとも、外見的にはそう見える) そう、まるでかつての田中角栄にそっくりだ。 こうした人物がいつまでも居座っていると、後からやって来た人物はやりにくいことこの上ない。この点、総理をやめたら政治家までスパっとやめてしまった小泉純一郎氏は、あっぱれだった、と言ってよいと思う。 かくなる上は、小沢氏に病気にでもなってもらうしか、政界は収拾がつかないだろう。 かつて、政界に隠然たる勢力を示し、目白の闇将軍と言われた田中角栄は、現在の小沢氏の年齢より若干若い時に重度の脳梗塞を煩い、瞬時に政治生命を失った。彼の政治的死により、当時の中曽根内閣や子分の竹下登氏は、内心ホッとしたはずである。 実際、もしも角栄がその後も政治的影響力を与え続けていたならば、日本の政界は相当に違ったものとなったであろう。中曽根内閣は短命に終わり、竹下氏は潰されていただろう。そうしたら、消費税もなかったかもしれない。 マスコミなどでは絶対に報じられないが、小沢氏が病気で政治生命を失うことを密かに願っている国会議員は、大勢いるはずである。 ■平成24年4月30日 地に落ちた二人

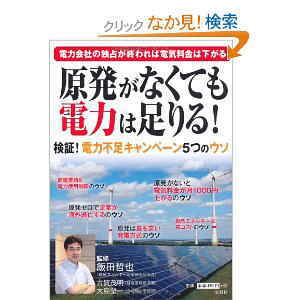

ここ数年のお騒がせ人物と言えば、山崎養世と飯田哲也の二人だろう。 両者の主張をおさらいしておこう。山崎氏は、高速道路無料化が持論で、料金所もなくすよう主張していた。その根拠は、高速利権であり、高速道路は無料化した方が日本経済全体にとってプラスになる、と論じていた。 飯田氏の主張は現在進行形なので改めて説明するまでもないだろうが、この本の題名のごとく、原発がなくても電力は足りる、と論じており、また再生可能エネルギーが原発の代替になる、としている。 両者の主張は、単なる法螺吹きの法螺だけなら実害も少なかったが、山崎氏の主張は民主党が、飯田氏の主張は影響力の極めて大きい橋下大阪視聴が採用したために、世の中に流す害毒がとんでもなくひどくなってしまった。 山崎氏の主張はすでに終わっている。民主党によって”行われようとした”社会実験はろくに検証さえされることなく、見事に失敗に終わった。 そして飯田氏の主張も、メッキが剥がれつつある。関西広域連合が渋々ながら大飯原発再稼働を認めたのが、何よりその証左である。つまり原発なしでは、いかに節電しようと、夏場の電力が足りなくなることが誰の目にも明白となったのであり、やはり日本経済にとって、原発は必要欠くべからざるものであったのである。(朝日新聞などは、今だに大飯原発再稼働に反対しているが) 大飯原発再稼働がここまで遅れたのは、ずっと脱原発の立場で発言し続けた橋下大阪市長に大きな責任がある。そして橋下市長に誤った判断をさせたのが、大阪市のブレーンであった飯田哲也氏でなのである。 歴史を紐解くと、組織のトップがいかなるブレーンを持ったかによって、歴史そのものが変わってしまう、という例が多数あることがわかる。良いブレーンがつけば良い歴史になり、悪いブレーンがつけば悪い歴史になる。たとえば・・・(敬称略) ・良い例 山本権兵衛を使った西郷従道(海軍再編成) 秋山真之を使った東郷平八郎(日本海海戦勝利) 土光敏夫を使った中曽根康弘(行革推進) 竹中平蔵を使った小泉純一郎(不良債権処理) ・悪い例 黒島亀人を使った山本五十六(大東亜戦争の敗戦) 井上準之助を使った浜口雄幸(昭和恐慌) 寺島実郎を使った鳩山由紀夫(対米対等外交失敗) 山崎養世案を採用した民主党(高速道路無料化失敗) 飯田哲也、古賀茂明を使った橋下徹(脱原発) つまり結局は、トップがいかに良きブレーンを選ぶかが、国家の針路の鍵なのである。 |

ドイツが脱原発の道に回帰して、間もなく1年になる。

10年後の22年までに17基の原発をすべて閉鎖する。そんなゴールを見すえて、産業界や社会が一斉に動き、新たな雇用やビジネスが生まれている。

政府の明確な目標と計画のもと、素早い行動で果実を手にする――。脱原発に向けて、日本が学ぶべきことは多い。

ドイツの変化を象徴しているのは産業界の動きだ。

電力大手のエーオンとRWEは、英国の原発建設計画からの撤退を決めた。すでに合弁会社を設立していたが、今後の建設費増や原発事業のリスクを重視した判断だ。政府の電力自由化策に応じて、ドイツ国内の送電線部門も切り離した。

電機大手シーメンス社も、原子力事業から完全撤退した。新しい送配電システムや蓄電の研究開発、洋上風力発電所への投資を進め、「グリーン企業」への変身を図りつつある。そこに新たな収益源を期待しているからだろう。

注目したいのは、風力や太陽光、バイオマスなどの自然エネルギー普及による経済効果だ。ドイツ政府の推計では、ものづくりから流通サービス業まで約38万人の雇用が生まれた。

ビルや住宅の断熱性を向上させて、エネルギー効率の高い街をつくる取り組みも広がっている。節電や省エネが生活に無理なくとけ込み、経済も活性化する好循環がそこに見える。

福島第一原発の事故を受け、古い原発を中心に8基の運転が停止された。この結果、原発の発電量は昨年、全体の10%台に下落した。逆に約20%まで増えた自然エネルギーの比率を、20年までに35%水準に引き上げるのが政府の目標だ。

ただ、予想以上の変化の早さは混乱も生んでいる。太陽光発電の買い取り価格の引き下げはその一例だ。

自然エネルギーによる発電を固定価格で電力会社に買い取らせる仕組みは、その普及を支えてきた。しかし投資が過熱し、電気料金を通じて消費者の負担増を招いたため、買い取り価格を2割以上引き下げる予定だ。

自然エネルギーを着実に広げるには、発電コストの変化をきめ細かく把握し、買い取り価格を点検していく必要がある。今年7月から買い取り制度が本格スタートする日本にとっても、他山の石となろう。

脱原発への確固たる目標に自然エネルギーへの支援策をうまく組みあわせて、経済や社会の活性化につなげる。日本に必要なのはそんな発想と行動だ。