| Verbum patris umanatur |

音楽エッセイのページへ戻る

St.マーシャル楽派へ

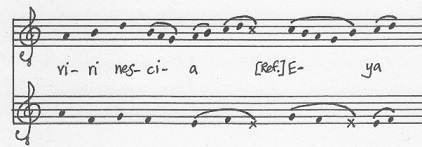

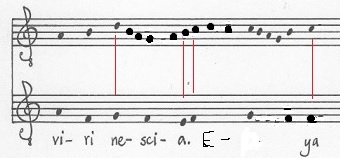

この曲の最初の部分の近代譜。下記サイトより。

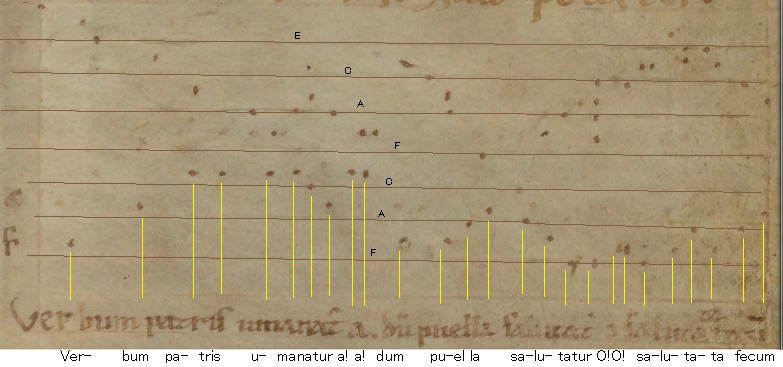

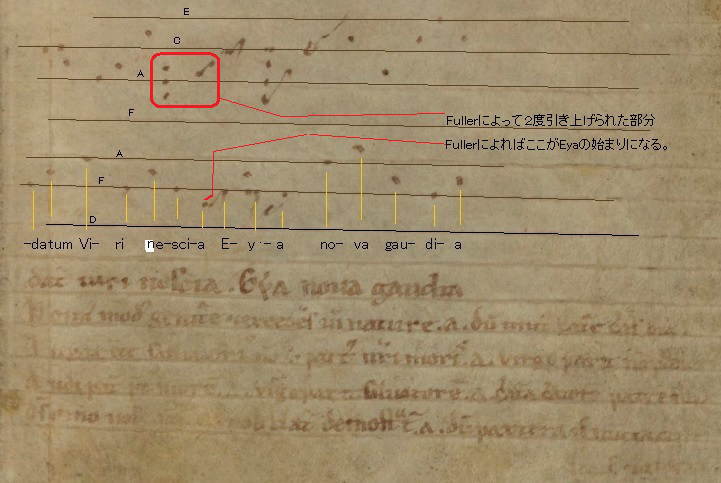

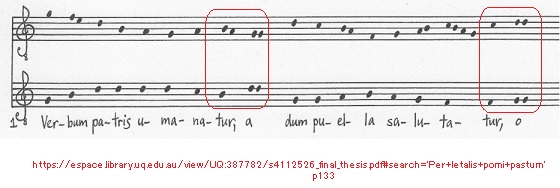

| ・この曲の問題点について この曲の問題点は、なんといっても、第4スタンザの”えいやー”への連結部分にある。従来、この部分は、何人かの音楽学者がそれぞれの説で解釈をしている。ここではそれを見てみよう。(参照Relationships between the Twelfth-Century Aquitanian Polyphonic Versus and Two-Part Conductus Repertories(p133)) ことの起こりは、写本を見ればわかるように、この部分がいいかげんであるからである。上記サイトの原文をそのまま引用しよう。 The cadence at the end of the fourth line(viri nescia) concludes the stanza. The notation is not easy to read or align in this part of the work, and Carlson, van der Werf and Fuller all read this section of the notation differently. Fuller changes the alignment of the neumes to end the stanza on a fifth rather than a sixth; in order to do this she breaks a two-note neume in the lower voice. (下譜)。  Carlson and van der Werf transcribe the notes as they appear; I have a preference for these transcriptions since they do not break the neume. The intervals in Carlson's transcription at the end of the fourth line are a fifth followed by a pair of sixths, and in van der Werf's transcription they are a pair of fourths followed by a fifth and a sixth.(下譜参照)

The parallel sixths in Carlson's transcription suggest a work that has a very unusual cadence indeed; even the reading of a fifth going to a sixth in van der Werf's transcription is uncommon. Given that the exclamations concluding lines 1 and 2 make use of repeated parallel intervals, it is possible that a pair of parallel fifths was also the aim of the scribe, although an error created a pair of sixths instead. なお、T.Karpは、Fullerの改訂は積極的に評価しているが、彼自身は、Eyaの部分は以下のように、完全5度を主体とした音程にすることを勧めている(強制はしない、としている) T.Karp The polyphony of Saint Martial and Santiago deCompostela 第2巻 p169  |

基本的に、aquitene polyphonyではリズムが不明瞭なのだが、この演奏のリズムは、全体がのちのNotreDame楽派における第1モード(タータタータというリズム)で統一されている。その根拠については以下を参照のこと。 Verbum patris umanaturは、Cambridge 17にも3声のバージョンとして存在している。Cambridge 17 version and the StM-CIVの両方のAndersonの転写は3拍子で、拍子記号は使用されていないがが、6/8で小節割りがなされている。 Cambridge 17バージョンには、第1モードの四分音符ー八分音符パターンに基づくリズムがあるが、Andersonは2拍子の代替リズムを提案している。 StM-CIVバージョンは、Andersonの転写では、アクィタニアのポリフォニーの他の2つの転写と同様に、等音節のリズムで設定されているが、彼は「実際の演奏では、硬直的な音価よりも柔軟なリズムが採用される。特にいくつかの場所のように…垂直方向の配置は決して確実ではない。」と主張する。90 特にいくつかの場所でのように、与えられたやや硬い値よりも柔軟なリズムを採用することを提案しています。決して確実ではありません。」 Moosburg Gradualからのmonophonic concordance は、2拍子で転写されている。Andersonのconductusレパートリーのエディションについては、次の章で説明したい。これらのconductusの転写はモーダルリズムに基づいており、Andersonがアクィタニアのポリフォニックスタイルの作品に適さないモーダルアプローチを考慮していることはおそらく重要である。 Relationships between the Twelfth-Century Aquitanian Polyphonic Versus and Two-Part Conductus Repertories(p64) これも第1モードで歌っているが,一番aquitene polyphonyには忠実に歌っている。 3声で歌っており、イングランドの写本をもとにしたIMSLPの楽譜を使っており、これがおそらく一番標準的な演奏なのだろうが、ところどころ近代的なハーモニーになっており、本当に13世紀初頭にこんな演奏がなされていたのか、疑問は残る。

この曲に関しては、以下のページに詳細な解説があるので、興味がある方は読んでみてください。 Relationships between the Twelfth-Century Aquitanian Polyphonic Versus and Two-Part Conductus Repertories(p117、p132〜134、143〜148) この曲は中世当時から有名であったらしく、複数の写本に載っている。有名なのは、Cambridge 17 というイングランドの写本で、IMSLPの楽譜でも、こちらの写本を使っている。また演奏も、ほとんどこちらの写本を使っているようである。 この写本に基づく現代譜はhttp://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/7/75/IMSLP202758-WIMA.f6ab-verbum.pdf を参照。  Cambridge 17は12世紀に編纂されているようだが、元来3度への愛着が強かったイングランドでの写本のせいか、この譜面はまるで、中世から一気に近代へと飛んでいる感じがする。ことにEyaの前のcadenceでは、三和音がそろっており、まるで現代のグリーの男声合唱を聴くようだ。 http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=334 http://www.diamm.ac.uk/jsp/AnnotationManager?imageKey=430 http://jennywren.exblog.jp/23933500/(日本語歌詞はこちらで) http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=901 http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_36881_f001r | ||||||||