| 「第九」第四楽章の解剖その1 −最初のレシタティーボ |

音楽エッセイのページへ

ベートーベン「第九」第四楽章の解剖その2へ進む

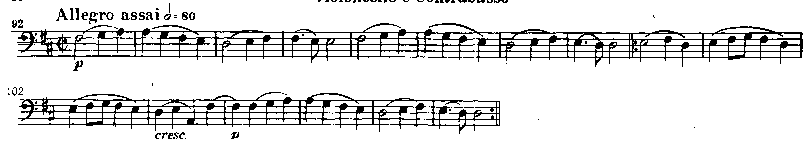

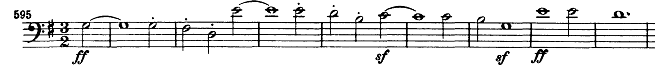

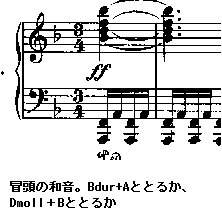

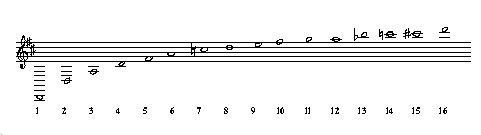

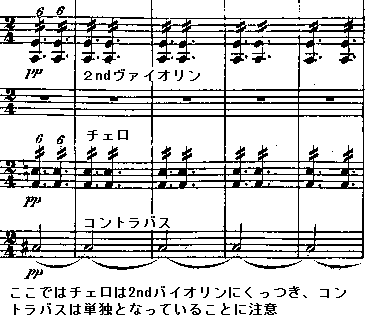

| このページ以降ではベートーベンの「第九」第四楽章を解剖してみたいと思います。MIDIを用いて実際に音を聴きながら、オーケストラにおける特定のパートのみを取り出したり、特定のテーマのみを浮き立たせることにより、「第九」第四楽章への理解を深めていきたいと思います。 「第九」の参考サイト ・交響曲に関するいくつかの情報 18〜20世紀の交響曲に関するきわめて詳細な解説があります。ほとんどデータベースとしても使えます。「第九」の歌詞と音楽について詳細に解説されています。 ・http://www.yung.jp/yungdb/op.php?id=342 「第九」をMP3で全曲聴きたい方はこのサイトより聴くことができます。 ・http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/cab4188/large/index.html 「第九」のスコアをごらんいただきたい方はこのサイトにてごらんいただけます。 <壮大なる変奏曲> ヒトの身体はきわめて複雑な構造を持つが、そのたんぱく質は20種類のアミノ酸の組み合わせより構成される。さらに20種類のアミノ酸は、DNA上の4種類の塩基が三つづつ組み合わさることによって、合成される。複雑怪奇に見えるヒトの身体は、わずか三つの塩基が規定しているのだ。 「第九」第四楽章もまた複雑怪奇をきわめるように見えるが、究極のところは以下の二つの主題を用いた壮大なる変奏曲である。すなわちこの曲を分解してゆけば以下の二主題に行き着くのである。 ♪「第九」第四楽章第一の主題  ♪「第九」第四楽章の第二の主題  驚くなかれ、長大な「第九」の第四楽章はたったこの二つの主題だけでできているのだ。ベートーベンは変奏曲の名手であったわけであるが、この曲はまさにベートーベンの変奏技術(というか人類の変奏技術)の粋を集めた究極の名曲といってよいであろう。 それではこれからこの究極の名曲を解剖してゆきたい。 <出だし> 第九第四楽章の始まりはまずは下記のような強烈な不協和音で始まる。 ♪第四楽章出だしの和音 この和音はレ−ファ−ラの和音(dmoll)にシ♭を加えたものと考えることができ(コントラファゴットとファゴットで形成される低音部はファ音なので和声学的には第一転回形ということになり、まさにこれはレシタティーボの冒頭にふさわしい和音である)、ことにトランペットのラ音と木管楽器群の奏でるシ♭の短二度のぶつかりが強烈である。優雅に終わった第三楽章とは打って変わって聴衆はいきなりこの不協和音をぶつけられ、胸をドキリとさせられるだ。(但しこの和音をシ♭−レ−ファの和音+金管楽器のラ音の不協和音と考えることも可能ではある。下譜参照)  このようなトランペットと他の楽器との間の短二度の不協和音の構成は実は「第九」に初出ではない。ベートーベンはすでに「コリオラン序曲」においてこの不協和音のパターンを用いている。(下譜) トランペットはオーケストラの中でも音質が異質であるためにこの楽器のみが和音からはずれた音を吹いていてもあまり違和感を感じないのである。(但し「コリオラン序曲」とは異なり、「第九」のこの部分では木管楽器の方が和音からはずれた音を吹いていると考えられるのであるが)さらには当時のトランペットでは単純な倍音しか出せなかったという事情もあるだろう。とにかくこの出だし部分はこうしたトランペットの実情をうまく利用して効果的な不協和音を形成しているといえよう。 さてこの出だしには弦楽器がない。おそらくそれは次に現れるチェロバスによるレシタティーボを効果的に出現させるための配慮で、ここに弦楽器がないためにこの出だしは木管楽器と金管楽器とティンパニーだけのきわめて乾燥した響きとなっているのである。 またこの出だしのトランペットは後世よくいろいろいじくられていることでも有名である。ベートーベンの頃のトランペットは前述のように、単純な倍音しか出せなかったために和音の音すべてを吹くことができなかった。たとえばこの出だし部分ではレーファ(ナチュラル)ーラのうちのファ(ナチュラル)を出せなかったのである。(ちなみに、Fisの音は出すことができた。だからこそ、第164小節からのオーケストラ総出の大合奏においては、トランペットはすべての音を出して大活躍をするのである)  D管トランペットの出せる音 そのためにここのトランペットは下のMIDIで聴くとおわかりのように、ところどころ音が抜けている。 ♪出だしのトランペット(ベートーベンの原曲)  ところがトランペットは音が大きいので、この抜けは結構目立つ。後世になってトランペットが改良され、自由にあらゆる音が出せるようになると当然ベートーベンのオーケストレーションを改善しようという動きが出てきた。たとえばワーグナーなどはここの部分をトランペットも木管楽器同様に旋律のすべての音を吹かせたのである。(下のMIDI参照)現在はこの部分のトランペットを原曲に忠実に演奏したものはほとんどないと思われる。 ♪後世の人が補った出だしのトランペットパート  <レシタティーボの登場(第8小節〜)> ファンファーレのようなトランペットとその他の管楽器やティンパニーの賑やかな前奏がフリギア終止で終止するとチェロバスによるレシタティーボが始まる。バロック時代まではレシタティーボの脇役であったチェロバスが何とここでは主役になっている!のである。いままで目立たず地道に国会議員の秘書をやっていた人がいきなり議員に当選してしまったようなもんだろう。ベートーベン当時としてはコペルニクス的転換であり、初めて聴いたひとはさぞびっくりしたことであろう。 チェロバスが奏でるこのレシタティーボの主題は当然後にバスソロで歌われる主題とよく似ている。通常はこのチェロバスのレシタティーボは後からバスソロで歌われるテーマの露払いの役目というように解釈されるのであろうが(「第九」のこの作り方を模倣したと思われるワーグナーの「タンホイザーの大行進曲」などもこの解釈から書かれたものであろう)、私は素人ながら別の解釈を取りたい。 すなわちベートーベンのメインの目的はこのチェロバスのレシタティーボだったのであり、あとから出てくる声楽はむしろ副次的なものなのである。決してこのチェロバスのレシタティーボは声楽のそれの前座ではない、ということである。 理由は以下の如くである。 ベートーベン存命の頃の音楽事情を見れば、オーケストラ曲に声楽を入れるということは決して革命的であったとはいえない。確かに「交響曲」に声楽を取り入れたことは斬新なことではあったろう。しかしオーケストラというものはもともとは声楽の伴奏として発達してきたものであるし、すでにバロック時代においても、オーケストラと声楽が融合した曲はたくさんあった。「第九」にはソリストの四重唱の華麗なる掛け合いの部分(第830小節以降)もあるが、これなどはすでにオペラやオラトリオ、カンタータなどではおなじみのやり方である。 しかし、チェロバスをレシタティーボの主役に持ってくるという発想は、それまでにはまったく考えもされないことであった。 ベートーベンはそれまでの作曲家と比較してかなりチェロバスを自由に動かし、和音の低音の受け持ちから解放させてその自由度を飛躍的に高めたわけであるが、それにしても他のパートすべてを従者にしてしまってひとり主役を歌う、というこの「第九」第四楽章における使われ方はきわめて特殊であり、私の知る限りではその後の作曲家でもこうしたチェロバスの使い方をした人はいない。 それくらいここでチェロバスにレシタティーボを歌わせることは革命的であったのだ。ベートーベンはおそらくこの楽章を書くにあたってまずこうしたチェロバスの使い方を優先的に考えたのであって、その後に声楽をはめ込んだのは成り行き上そうせざるを得なくなったということなのではあるまいか。 ところで「第九」のテレビ中継などではこの部分に来るとカメラは必ず必死でチェロバスを歌わせようとしている演奏者たちをとらえる。弓のボーイング、演奏者の表情、楽器の揺れなどを見るのはなかなか感動的だ。音楽というものは決して耳で聴くだけのものではない、ということがよくわかる。 これだけはMIDIでは如何せん、表現が不可能である。 <第1〜3楽章の回想(第30小節〜)> チェロバスによるレシタティーボは再度管楽器とともに不協和音を形成しながら(第17小節以降、但し今度はトランペットのレ音とファ♯上の減七の和音で、トランペットと他の楽器がずれて入ってくるので冒頭ほどの不協和音感はない)第29小節で第一回目の終止する。この終止はド→シ♭と終わっており、通常のレシタティーボのような完全四度の下降とはなってはいないが、和音としてはFdur→B♭durという完全終止である。(但し和音は譜面には書かれてはいないので想像上のもの) ♪第24小節〜チェロバスのレシタティーボ ここで終止すると思いきや、意に反して和音はさらにB♭dur→gmoll→Adurと進んでゆく。そしてここより第1〜3楽章の回想が始まる。 まずは第30小節からの第一楽章の回想。この回想の大事な点はここで第一楽章での問いかけでの回答をしているということ。 すなわち第一楽章の冒頭は導音のないラとミの完全五度の空疎な和音で開始されていた。この和音ははたしてイ短調なのかイ長調なのか判然としないままに曲の本来の調性であるニ短調へと移ってしまっていた。その回答をここで出しているのである。 ♪第一楽章冒頭のベートーベンのなぞかけ ♪第四楽章第30小節〜(第一楽章冒頭への回答)  この回答部分ではコントラバスのみでド♯という導音が通奏されており(すなわちAdurの第一転回形)、第一楽章冒頭のなぞかけはイ長調の和音がその答えということになっているのである。なおこの部分は”コントラバスのみ”というのが重要である。すなわち、通常コントラバスとチェロはオクターブずれて同じ旋律を奏でるものであるが、この部分に関しては、チェロはコントラバスから離れて、2ndバイオリンのオクターブ下を弾いているのだ。 一般に、チェロを伴わないコントラバス単独の場合、何となく不安定でドライな音が発生するが、ベートーベンはその効果を狙っているのである。 第38小節より再度チェロバスがレシタティーボを歌い始める。その後は第二、三楽章の主題が回想的に出現し、チェロバスのレシタティーボがそれをさえぎるような形で闖入する。そして第75小節でレシタティーボとしては定型的な完全四度下がる音型が現れ、ここで第二回目の終止となる。 ♪第56小節〜(途中第三楽章の回想)〜75小節 そして第77小節よりかの有名な第一の主題が木管楽器によって現れる。しかしなおもチェロバスによるレシタティーボは執拗に続き、第90小節の三回目の終止でやっとこれが終わる。この終止は低い音域の完全四度下降音型であり、その他の楽器によるカデンツもまた定型的であり、ここで長々と続いてきたチェロバスによるレシタティーボは別れを告げるのである。 |

音楽エッセイのページへ

ベートーベン「第九」第四楽章の解剖その2へ進む