■令和7年3月1日 合併症を医療ミスとするなかれ

坂出市立病院で透析治療を受けた患者が医療ミスで死亡 カテーテル挿入時に血管が破れるも気が付かず 香川

2/20(木) 18:00配信

KSB瀬戸内海放送

2023年に坂出市立病院で透析治療を受けた患者が医療ミスで死亡したことが分かりました。

坂出市立病院によりますと2023年6月、別の病院で治療中の末期腎不全の患者が新型コロナウイルスに感染し、市立病院に入院しました。

入院の翌日、透析治療のため、内科の男性医師が長さ約15cmのカテーテルを患者の首の血管に挿入しました。

その後、患者に冷や汗や動悸の症状が出たため、治療を中止しました。カテーテル挿入の際に何らかの原因で血管が破れましたが、男性医師は気が付かずに透析を続けていたということです。

患者は心肺停止状態になり、高度な治療ができる別の病院に転送されましたが、約5時間後に死亡しました。

事故の翌日、病院長が男性医師を口頭で厳重注意しました。

病院では医療事故の責任を認め、損害賠償金を遺族に支払うことで合意しました。賠償予定額は21日、坂出市議会に説明するということです。

|

内頚静脈から透析用のWルーメンカテーテルを挿入する場合、まずは血管の穿刺をして、静脈血の逆流を確認し、ガイドワイヤーを挿入する。この時に抵抗があれば、ワイヤーはきちんと血管内に留置されていないと判断し、やり直す。

もしもワイヤーがスムーズに入っていけば、通常はそれは血管内にきちんと留置されていると考え、穿刺口を拡大して、太い透析用のカテーテルを入れ込む。

ガイドワイヤー自体は捕捉て先端は柔らかく、これが血管壁を突き破ったとは考えにくいので、おそらくは、カテーテルを入れた際に、その先端が血管壁をやぶってそこが胸腔内に迷入したのだろう。

カテーテル挿入後には必ず血液の逆流がスムーズであることを確認する。言い変えると、これが問題なければ、仮にカテーテルの先端が血管外に露出していてもわからないことになる。

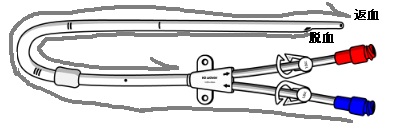

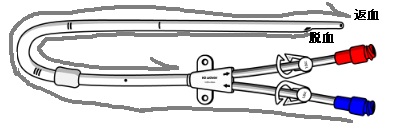

下図のように、Wルーメンカテーテルは、先端が返血用と脱血要の2か所があるので、返血用の先端が血管外に露出しても逆血側が血管内にとどまっている場合、血液の逆流確認はスムーズである可能性はある。

問題の焦点はここだろう。つまり、医師がこの確認を怠っていなかったか否か。

客観的にそれを証明することは困難だが、処置についた看護師が逆流を確認していれば(通常術者は看護師に「逆流確認OK!」といった指示を出す。慣れた看護師なら、医師がこの確認をしたかどうかを主観的に証明することはできる)、医師側の過失は否定される。

記事では、病院長が術者に口頭で厳重注意をした、とあるので、もしかしたら術者は、この確認を怠っていたのかもしれない。きちんと手順を踏んでいての事故であれば、術者がすなおに頭を下げるとは思えないので。

ただ、普段からこの確認をしていない術者がいるとは思えないので、術者はたまたまこの時にそれを怠り、またそういう時に限って、カテーテル先端の血管外逸脱が起ったということは、考えられ得る。非常に稀なケースだが。

確認を怠っていたのであれば、ある意味、非常に運が悪いとも言えるが、それは医療ミス、と断定されても仕方がなかろうとは思う。

いずれにせよ、非常に専門的なことにはなるが、こうしたあたりを病院側もきちんと発表して欲しいし、記事にもして欲しいと思う。なぜなら得てして、特に公立病院の場合、不可抗力事故であるのに、安易に謝罪をして示談に応じてしまい、負う必要のない責任を認めてしまうことが多いからだ。公立病院では、高額な示談金でも、税金からの支出であり、自らの懐は痛まないから。

とにかく、こうした事故は、不可抗力事故なのか過失事故なのかが重要なのであり、記事にするにしても、このようなあいまいな形にはしない方がよい。

ただ、逆の例もある。

大動脈瘤カテーテル手術の翌日、土屋・勝浦市長が死去…副市長「突然の訃報にぼう然」 : 読売新聞

この記事では、カテーテル手術による合併症による死亡、となっている。おそらく、ステントを入れる際に、動脈壁をつっぽがしたのであろう。この例では合併症で、先の例では医療ミス、ということで、いまいち、納得がいかない。

|

■令和7年3月2日 ×売ってないから売れない 〇売れないから売ってない

EVというものは結局、好事家が買うクルマであり、市場経済に任せていたら絶対に売れないシロモノなのである。

日本では、高級輸入車とサクラしかほぼ売れていないという。確かに、国産EVが少ないから結果的にはそうなっているわけだが、この記事には、なぜ少ないのか、の理由が書いていない。

市場経済では、売れるものは自然と誰かが作るし、売れなければ作られない。日本でEVの国内導入が少ないのは、まさにこの経済の原理が貫通しているに他ならない。言い換えると、諸外国である程度は売れているのは、補助金やさまざまなEV優遇策で(特にノルウェー)市場経済が歪んでいるのと、BYDのような安かろう悪かろうでも、外国人は買うからである。

日本には、優秀なHVがあるわけだから、わざわざEVを買おうと言う人などいないのだ。

|

■日本にも5%条項は必要だ

議論を行うには、その場の構成員が所与条件としている前提がある。たとえば、何か企画を提案する場合、そのために必要な経費・予算といった前提条件がある。そうした条件を踏まえた上で、新企画を提案するのが普通だろう。

これを、この企画はすばらしいから、経費・予算は度外視して考えていただきたい、と提言したらどうなるか? 無論、そうした例もなくはないだろうが、一般的には、その場で提案は却下されるだろう。予算の裏付けのない企画は無意味だ、と。理想論をいうな、と。

れいわの提案はまさにそうした企画と言える。つまり、消費税をゼロにしろ、とこの議員は、国会でよく吠えている。

現在、消費税ゼロを唱えている公党はれいわだけで、社民党は3年間の期限付きゼロ(ないしは食品消費税ゼロ)を主張、共産党でさえ、5%への減税の主張である。

消費税ゼロは究極の減税である。その総額は23.8兆円(令和6年度)で、ほぼすべてが社会保障費に回され、その総額33.4兆円の約2/3を占めているので、これがゼロとなった場合、日本の社会保障は破綻する。

このように、消費税ゼロはあまりに現実性がない政策ゆえ、さすがの社民や共産党でさえ、この主張はしないのである。

ところでれいわの、選挙における得票率は2%を超えており、それゆえ、議席を持っている。ただその率はだいたい2~3%となっている。これは社民とだいたい同じで、ちなみに共産党の場合、常に5%台はキープしている。

こうした実状から考えると、私は、日本にもドイツのような5%条項を導入すべきだと思う。ドイツでは、かつてのナチスの経験から、得票率5%に達しないと議席が得られない仕組みになっているが、日本でもこの制度を導入すべきだと思うのだ。

百田尚樹氏が主張しているが、だいたい2,3%の支持しか得られない主張は、確かに切り捨てても構わないと思う。民主主義社会で、少数意見の傾聴は大事だが、あまりにも少数意見の場合、首をかしげるようなものが出てくることは確かである。

したがって、多数決原理の民主主義社会では、こうした超少数意見は無視しても構わない、否、そうすべき、と思う。

れいわの大石議員が議場でたびたび、消費税ゼロを首相に迫るたびに石破首相は答弁を行わなければならない。誰かがその答弁書を書かなければならない。首相は首相で、当たり前のことを、壊れたテープレコーダーのように、毎度毎度話さなければならない。無論、与野党を問わず、他の議員たちもあきれている。

首相のこの答弁のために、どれほどの税金が支出されていることだろうか。超少数派のれいわ議員のこうした行為は、大いなる無駄なのだ。

日本には2%条項であるがゆえに、こうした無駄が行われる。これがドイツ並みに引き上げられれば、れいわや社民は国会から消えるので、ずいぶんと無駄はなくなる。

そうするとだいたい5%台の共産党は残るが、これはまあ、民主主義社会のコスト、ないしはガス抜きと考えて、是認せざるを得ない。

共産主義が社会のがんであることは、すでに歴史が証明しており、ほとんどの先進国ではこの政党を無視している。日本は共産党を弾圧してきた(本当は社会維持のために必要なことだった)過去があるので、この政党には甘い。

せめて、れいわが国会に入ってこれないようにすべきだろう。繰り返すが、現代において、消費税ゼロは取り得ない政策なのだから。

●れいわ支持者増加の不気味

ことに若者の間では、れいわ支持者が増えているという。やはりその極論が受けるのだろう。

では本当に消費税をゼロにしてしまったらどうなるか? れいわは、今は無責任な立場なので、財源をはっきり示していないが、立民、国民民主、維新レベルの政党に育ったら、財源をきちんと明示しなければならなくなる。

この規模だと、どっかから予算を持ってくることはできないので、かといって社会保障費は削れないので、おそらくれいわは、歳入欠損部分を国債発行で補うつもりなのだろう。まさにMMT理論。

当面はよい。しかし、徐々に財政規律は失われ、まさに、藤巻健史氏の言うように、国債大暴落、大円安が起こり、日本は破産するだろう。

それはまさに、かつてのナチスが行った政策そのものだ。ナチスも、政権獲得後は、世界不況、ヴェルサイユ条約の桎梏、英国による貿易制限といった状況から立ち直るために、積極財政を行った。

当面はよかった。若者失業率は大幅に下がった。だが、行きついたのは結局、対外戦争だった。

重要なことは、ヒトラーも当初は、そんなことは考えていなかった、ということだ(この意見には反対も強いが、ヒトラーが英国と戦うつもりがなかったことは、誰しも認める事実である)。しかし、自らの政策を突き詰めていったら、結局、米英ソを相手にせざるを得ない戦争という無謀に突入してしまったのだ。

日本では、規模は小さいが、高橋財政が不況対策にはなったが、結局のところ、日本は、戦争という需要喚起策に行きつかざるを得なかった。

歴史は繰り返す。もしもれいわが政権を取れば、山本太郎は間違いなく、ヒトラーの役回りを演じることになる。

|

■沖縄戦を教訓にした?

有事に沖縄県・先島諸島の住民受け入れ計画「宿泊業界の協力を得ることは困難」…見直し求める意見噴出

3/28(金) 10:57配信

読売新聞オンライン

九州・山口・沖縄

有事の際は最大12万人が一斉に九州・山口へ――。27日に政府が公表した沖縄県・先島諸島からの住民受け入れ計画は、「全島避難」を前提とした過去に例のない規模となる。受け入れ側からは国に制度設計の見直しを求める意見が官民から噴出しており、実効性確保への道筋はなお不透明だ。

「このままでは宿泊業界の協力を得ることは困難だ」。各県からはこうした声が相次ぐ。避難者を収容する宿泊施設は全室を空けるよう求められるが、大分県内のホテル支配人は「予約客を断ることは難しい。全館貸し切りは現実的には不可能だ」と断言する。食事込みで1人1泊7000円という支給額への反発も強い。

輸送を担うバス業界にも困惑が広がる。宮古島市などから約1万3000人が来る熊本県は、1日に必要なバスを約50台と見積もり、約200台を確保できると試算する。ただ、県に5台ほどを出せると回答したバス会社は「九州にも危険が迫っている状態だったら協力はできない。社内での検討もこれからだ」と明かす。

福岡県防災企画課の浦田明人課長は27日、膨大な避難者が福岡と鹿児島の両空港に集中することを各県が課題として共有していると説明し、国に〈1〉全国での受け入れ〈2〉九州各県の空港への分散――などの検討を要請する考えを示した。

太平洋戦争末期の沖縄戦では、軍の戦いに巻き込まれた県民の4人に1人が犠牲になった。このため、自衛隊では住民の保護を特に重視するが、懸念も根強い。

幹部の一人は、避難が間に合わずに自衛隊が駆り出され、国土防衛との両立を迫られる事態を「ワースト(最悪の)シナリオ」と位置づける。別の幹部も「避難計画を画餅に終わらせないためには、政府に『空振り』を恐れない決断力が必要になる」と語る。

|

先の沖縄戦では、もともと日本軍は南部を戦域と想定したので、そこの住民を北部に避難させる予定だった。しかし、もともとは米軍は台湾を襲うと考えられていた(そのために精鋭の第九師団が台湾に抜かれた)ので、ろくな避難計画もなく、場当たり的になってしまい、その悲劇が生まれた。

またそれより前に起ったサイパン島での戦いでも、かなりの民間人を疎開させたが、後手に回って米軍の攻撃の犠牲となったり、島に残った民間人は自決などを余儀なくされた。

今の政府や自衛隊(ことに後者)は、こうした記憶にがんじがらめになっているようだ。だからとにかく、住民を安全な場所へと移さなければならない、と考える。それを第一とする。

しかしながら、こうした大東亜戦争時とこれから起こるかもしれない台湾有事とでは、”戦争”の性質がまったく異なる。つまり、前者は最終的に本土決戦が目的であり、日本が直接狙われたのに対して、後者は、あくまでも中国の戦略目的は台湾占領であり、日本はとばっちりを受ける、ということなのだ。

つまり日本の領土が直接攻撃を受ける可能性は少ない、ということ。つまり、沖縄島嶼地域の人は何も、本土まで疎開する必要はない、ということ。

日本として大事なことは、住民の疎開よりも、何と言っても、雲霞の如く押し寄せてくるであろう、難民対策なのではないか?

要するに日本政府・自衛隊は、過去のトラウマに捕らわれるあまり、台湾有事における優先順位を誤っているとしか思えない。理ではなく情で動くからこうなる。

ちなみに、野党各党の台湾有事政策を、ぜひとも聞いてみたいものだ。

|

■いずれは関税強化を引っ込めるだろう

トランプ大統領が、ついに世界中にけんかを売った。 トランプが怖い者なしなのは、ある意味、手負いだからだ。二期目の大統領選に破れて、失敗した大統領の烙印を押されかねなかったのが、奇跡の復活を遂げた。どうあがいてもあと4年間しか大統領職には留まれない。それなら、オレのやりたかったことを存分にやろう、ということだろう。手負いの野獣が危険なのと同様、米国の制度が危険な野獣を産んだ、と言える。

通常の米国大統領なら、一期目で瀬踏みをして種まきをし、二期目で刈り取ることを目指す。政策は8年間で連続性がある。ところがトランプの場合、一期目の成果をバイデンに横取りされそうになったので、収穫量はどうでもいいから、とにかく2期目で一気に刈り取ってしまえ、という思いなのだろう。

さて、世界中への関税強化の目的は対中国だろう。中国への関税率が高いのが何よりのその証拠。

中国は、ウィグル自治区の例を持ち出すまでもなく、マルクスの資本の本源的蓄積のような状態で生産をしている。つまり、18世紀頃の英国のような、労働者をただ同然で働かすことで、莫大な富を得ようとしている、と見られている。さらには、通常の資本主義国では真似のできない補助金政策を行っている。それに対抗するには、関税強化しかない、というわけだ。

自由貿易は、戦前の失敗から学んだ世界各国の智恵、戦後のゴールデンスタンダードだったが、トランプは、中国式資本主義に対抗するには、自国もまたそれに挑戦するしかない、と思い込んでいるようだ。彼は、19世紀の保護貿易主義者マッキンリーをよく引用するが、20世紀のスムート・ホーリーホウにはまったく言及しない。同法こそが、世界中を保護貿易主義とし、挙句に第二次大戦に繋がっていったのに。※

当然、中国が対抗措置を取ってくることは、織り込み済み。米中の貿易額が大幅に減少することは間違いない。トランプの読みでは、無論、米国経済も痛手を受けるが、中国のそれは米国を上回り、中国の歪んだ経済政策を是正できる、と思い込んでいるのだろう。

要するに、日本や欧州はとばっちりを受けている、と言える。おそらくは水面下では(絶対に報道はされないだろうが)、米・欧は手を握っていると思われ、日本もまた、これに参加しなければならない。馬鹿正直に、様子観察など行わず、すぐさま、対抗措置を取らねばならない。

どうせトランプはそのうち、根を上げるだろうから。

ところで、トランプ政策の発表後、案の定、株価は急落している。トランプは強弁するが、それこそが何より、その失敗を象徴している。

※スム―ト・ホーリー法は天下の悪法であり、それを施行したフーバー大統領は、有効需要喚起政策を打てなかったこともあり、また一期しか務められなかった(FDRに敗れた)ために、共和党大統領としては評判が悪いが、1930年代にはまだケインズ政策が世に出ていなかったし、不況時には需要喚起よりも供給抑制が当時のゴールデンスタンダードであったことを考えると、失敗のすべてをフーバーに帰すのは酷であろう)。

|

■党首とオーナー

今、立民は緊縮財政か減税かで党が割れている。誰かが差配する必要がある。そこで出てきたのが、枝野氏、というわけだ。

枝野氏を始め、野田代表も、もともとは緊縮財政論者である。彼が首相を務めていた民主党政権末期には、3党合意で消費税増税を認めたわけで、それが民主党ひいては政権瓦解の要因となった。

つまり、本来なら野田代表は、立民を減税反対の党でまとめ上げたいわけだが、有力議員がそれに異を唱えているために、党代表としては、彼らを無視するわけにもいかない。それで枝野氏にお出ましを、ということになったのだろう。

どんな組織でも、組織の創業者は何と言っても、その組織に対する発言権は強い。明治時代、伊藤博文、山県有朋らが元老として日本政治・軍部に長く君臨できたのは、彼らが先輩の大久保・西郷・木戸らとともに明治維新を担い、日本の新しい政治を作り上げた実績があったからである。彼らは、大日本帝国が危機に扮するたびに、陰に陽に影響力を及ぼしてきた(そして日本を救ってきた)。

つまり組織の創業者は、ことに組織のタガが緩んだり、存亡の危機となったりすると、強みを発揮することになるし、だからこそ、現組織責任者が、組織をまとめ上げるために、その時点では責任者ではない創業者に鶴の一声を頼み込むことは、よくあることなのだ。この役割を担えるのは、立民では、枝野氏しかいないだろう。「決まったら従ってもらう政治文化をつくりたい」(記事より)がために、枝野氏を利用した、と私は見る。

枝野、野田、国民民主の玉木代表は皆、旧民主党出身者ではあるが、前二者が責任ある地位にいたのに対して、玉木氏は民主党政権時代はまだ新人であった。

枝野、野田両氏は、かつて与党幹部として国家運営に携わっており、玉木氏の主張するような、財源を示さない減税案は、受け入れられないのである。

旧民主党は、減税論は主張しなかったが、さまざまな改革に伴う予算増を、増税ではなく、埋蔵金や予算の組み換えで捻出する、と主張していた。しかしそれはできなかった。そして最後は、増税論に与すこととなった。玉木代表には、、こうした恐ろしさが実感として、ないのだろう。

選挙はポピュリズムの塊りであるから、安倍元首相ほどの政治力がないと、増税で勝つことはできない。どうしても、皆、心の奥底ではダメだと思いながらも、減税論に傾く。

今、仮に、次の参院選で、国民民主が大勝利をして、立民も減税論に傾き、現野党が大連合をして、政権交代が起これば、減税の嵐になるだろう。その時、財政はどうなるのだろうか?

こうした減税論の嵐の中で、頑なにそれを戒める枝野氏の姿勢は、私は、高く評価したい。

P.S.減税論の主流は、時限的減税である。つまり、”当分の間”消費税を減税する、という案。しかし、得てしてこうした政策は、”時限”ではなく、恒久化しやすい。再度消費税を引き上げるタイミングが困難だからである。

こうした消費税の時限的減税案は、2021年に、野党の4党合意でなされていた。当時はまだ、インフレが始まる前である。もしもこの時に時限立法で消費税減税がなされていたら、おそらくその後に再引き上げすることは、できなかっただろう。その後にインフレが来たのだから。時限立法が何年もの間、俎上に上がっていること自体が、矛盾しているのであり、野党の主張がいかに無責任であるかがわかる。

|

■生きるために働くか、働くために生きる、か

働くことには、自転車のような働き方とクルマに乗る働き方の二種類がある。前者は「生きるために働く」こと、後者は「働くために生きる」こと。

人は何のために働いているのか? そりゃあ決まっている、生きていくためだ、と多くのひとは言うだろう。あるいは妻子を養うため=妻子とともに生きていくため。

それは、自転車に乗っているようなもの。足を止めたら倒れてしまう。働くのをやめたら生きていけなくなる。生きるために働く、のはそういうことだ。

人は社会人になると働くようになるが、その場合は当然、「生きるために働く」ことになる。つまり人は最初に自転車に乗る。

ただ、若いうちはそれだけではいけない。多くの若者は、働くことを通して何らかのスキルを身につけなければならない。つまり彼等にとって、働く目的は、生きるためだけではなく、将来「働くために生きる」ためのスキルを身に着けることにある。

しかし、ある程度の年齢になると、多くの人は、ほぼ純粋に「生きるために働く」ことになる。つまり、とにかく自転車に乗り続ける。倒れないために。無論、将来「働くために生きる」ためのスキルを身に着ける必要性はあるが、その度合いはかなり低くなる。年齢が上がると、限界スキルが減るためということもある。

多くの人は、キャリア10年、20年となると仕事が惰性になる。さらには、妻子を持ち、出費が多くなり、ますます働く必要性が増し、生きるためにますます働かなければならなくなる。

●高齢者の働き方

だが、高齢者(概ね65歳<)となると、働き方は変化する。一般的には、子どもたちは経済的に独立し、家のローンも終わって、経済的には楽になっている。だがそれはイコール、もはや妻子のために働く必要性はなくなる、ということ。要するに、生きるために働く必要度が下がる、ということ。

それにはプラス面とマイナス面がある。前者は、生活に追われる度合いが下がり、ゆとりのある生活ができる、ということ。後者は、一家の大黒柱としての夫の役割が下がり、家庭内でののraison d'treが下がること。特に、若い頃に、「誰のおかげで飯が食えるんだ!」などとほざいていた夫は、家庭内で居場所がなくなり、熟年離婚になったりしかねない。

最近では、黄金の65~75歳などと言われる。年金がもらえるようになって、生きるために働く事から解放され、かつ、まだまだ年齢的には人生を謳歌できる時期であるがゆえに、こう言われる。

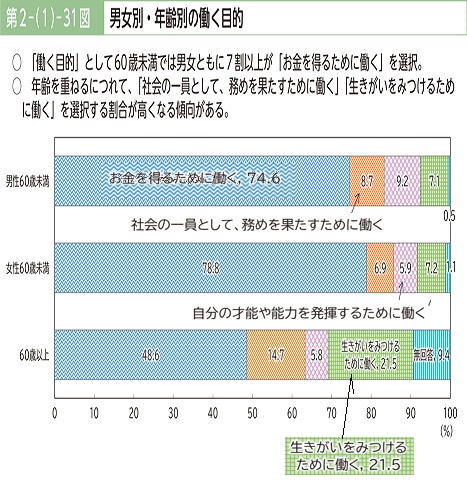

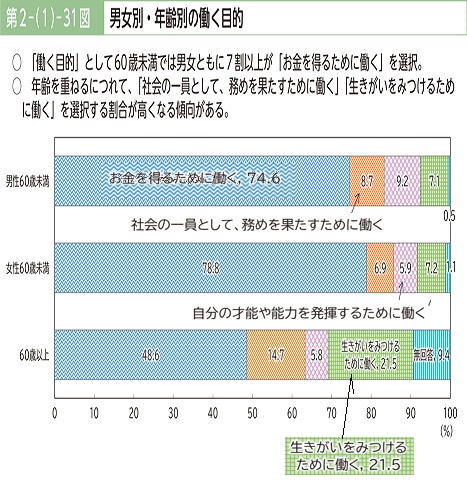

しかしながら現在では、この黄金期でも、働いている人が多数派である。60歳代後半で男性の6割以上が、70歳代前半で4割が就業している。

就業の理由はといえば、「お金を稼ぐため」が必ずトップになる。つまり、人生の黄金期になってもやはり、「生きるために働いている」人は多い、ということになる。しかしながら、高齢になると、その率は確実に低下しており、「生きがいを見つけるために働く」あるいは「社会の一員としての務め」「自分の能力発揮のため」という回答が増える。つまり、「働くために生きる」人が、高齢者では、確実に多くなるわけだ。

つまり多くの人は、高齢者になると、それまでの、生きるために働くという価値観から、働くために生きる、という価値観への転回を自然とするようになるのだ。

しかし、経済的理由で、いつまでも「生きるために働く」人もまた、多い。年金が少なかったり、もらえない人であり、大抵は若い時期に、きちんと年金保険料を納めていない。人生の長期設計ができない人たち。「年を取った時のことなんて、考えてもいなかった」「こんなに長生きするとは思えなかった」という人たちだ。

「納めたくても経済的に余裕がなくてできなかった」という人もいるのでは?とお思いだろうか。しかし、普通の労働意欲・能力があれば、保険料は納められるような制度設計になっている(免除制度もある)し、障害・失業などで労働能力を失った人には、救済制度はある。さまざまな手当もある。加入については国民皆保険なので、その制度に乗ってさえいれば、すべての人は、生涯、生きるための経済保障があるのだ(だから本来、生活保護制度は消えていてしかるべきだった)。

したがって、高齢になって「生きるために働かざるを得ない」人は、国家のシステムを裏切った人なのであり、自己責任と言える。

自己責任だから仕方がないが、私は、こういう人は不幸だ、と率直に思う。本来なら、人生の黄金期ともいえる65~75歳の時期を、あるいはそれ以上の年齢まで、「生きるために働く」ことを余儀なくされる。

若い時にきちんと生涯設計をしていなかったから、いつまでたっても、文字通りの、自転車操業を強いられる。少しでも手を緩めれば、倒れてしまう。車に乗って移動するような、余裕のある人生の旅を楽しむことができない。ある人は完全リタイヤし、ある人は「働くために生きる」ことができているのに。

個人的見解ではあるが、人生の黄金期は、完全リタイヤよりも、「働くために生きる」生活を取りたい。できれば75歳以後も。

動物はすべて、「生きるために働く」。エサが取れなくなれば、死ぬ。ホモサピエンスのみが、「働かなくても生きられる」あるいは「働くために生きる」特権を得た。

「働くために生きる」前提条件は、賦課方式による年金制度である(預貯金も重要だが、長寿リスクに対応できない)。多くの人は、年金という一種のベイシックインカムがあるがゆえに、それが可能となっている(在職老齢年金で支給停止を食らう人は別)。

私は、世代間負担方式のこの制度こそ、日本人の叡智が詰まっていると思う。良い時代に生まれたと思う。

|

■令和7年11月15日 女性は”無能力”の意味-”無能”ではない

|