1月27日のフジテレビ幹部による記者会見は、予想通り、荒れた。ただその理由は、フジテレビ側というより、記者側のモラルの欠如によるものだった。

前回1月の17日の渡社長による会見が、あまりに閉鎖的であったとの批判から、今回のやり直し会見は徹底的な”自由”が保証された。そして、今回の会見は、放任された自由がいかに有害であるかということを、世に示した。

●会見時間設定時間と記者の質

前回の失敗会見から、フジテレビは、専門家を交えて、徹底的な対策を取ったことだろう。そこでまず不思議に思ったのが、午後4時からと設定された会見開始時刻だった。

遅すぎる。

なぜこんな時間に開始したのか?前日に取締役会を終えていれば、午前中から開始できたはず。会見は、紛糾するのは間違いなかったわけで、1~2時間で終わるはずはあり得ないのだから、始めから、残業ありきの設定であり、働き方改革の現代の価値基準からして、非常識な開始時間だった。

おそらくフジテレビ側としては、夕刻から始めることで、少しでも早めに終わらせようと考えていたのだろう。まあ長くても、4~5時間では終わるだろう、とのことで。会見時間を短くするための、フジテレビ側からの一種の圧力だった。

確かに、あらかじめ想定されていた問題提起の内容からすれば、これくらいで十分なはずではあった。実際、記者質問の内容は、後半はそれまでの質問の蒸し返しが多かったわけだから。

次に思ったのが、記者の質、質問の質、である。いかに世間が求めている質問ができるか、経営者側から言質を引き出すことができるか。すべてはこれにかかっていた。

そしてやはり予想通り、ここが最大のネックとなった。ほぼ完全なる自由を与えられた記者らは、まず最初からやらかした。被害女性の実名さらし、である。

これによって、フジテレビ側のリアルタイム配信拒否が正当化されてしまった。こんなヤツ(記者)がいるから、生放送はやっぱり危険なんだな、と。ある意味、これでフジテレビ側は一本取ったと言ってよい。

その後も、非常識な記者の存在が目立った。本来記者側は、質問事項をあらかじめ完結にまとめて、相手側が答えやすいような配慮が必要である。だが、延々と自己主張するような記者が目立った。

私も全部会見をすべて通聞したわけではないが、どこかの女性記者が、「私は5時間も待たされたんだ」と言って、どうみても会見には相応しくないようなことがらを延々と主張していたのには、閉口した。

おかしな質問をすれば、必ずその記者の所属が問われるから、だいたいこの手の記者は、追及されてもあまり所属の問題がないところの記者であり、実際そうした傾向があった。

この会見では、こうした記者側の非常識もあり、おそらくは世間の一定数は、フジテレビ側についたのではないか?年寄り虐めをしおって、とか。

なにより、日枝相談役を出さなかった言い訳を、フジテレビ側に作ってしまった。

87歳のお年寄りを、こんな深夜にまで引きまわすんですか?

って。そうした意味では、午後4時に開始設定をした、フジテレビ側の勝利だったと言えよう。

このように、記者たちのチョンボで、この会見はかえってフジテレビ側への世間の同情を引き寄せてしまった、と言える。しかし幹部らが、「個人情報の保護」や第三者委員会の存在を大義名分に、社長らがずいぶんと逃げ回った印象はあるが。

●自由の怖さ

今回の会見で改めて思ったのは、制限のない自由の恐ろしさ、である。世の中には何事にも規制があり、それを批判する人も多い。昨年5月に、水俣病患者団体と環境大臣との懇談で、終了時間が決まっていたために、患者団体側のマイクが切られたとのことで大問題となった。確かにやり方自体は悪かったかもしれないが、ああした”規制”はやはり必要で、患者団体側のいい分を一方的に聞いていたら、それこそ今回のフジテレビの記者会見のようになっていたかもしれない。

人の世は、もしも際限なき自由が与えられれば、結局のところ、フランス革命を起こすようになる。だからこそ人類は、王朝などの世襲制度を作り、権力秩序を作り、福沢の言葉の反語でいえば、「人の上に人を作り、人の下に人を作った」のである。人が生きていく上では、かなりの犠牲があったとしても,そうした社会規制は絶対に必要だった。間違いなく人類の幸福度は、完全自由社会>規制あり社会、だった。

極端な話、戦争などで世が無政府状態になれば、強盗、殺人、レイプなどの凶悪犯罪が必ず頻発する。昭和20年、戦後の焼け野原で、闇市があちこちに立ったが、それが成り立ったのは、何らかの権力がやはり、存在していたからである。仮に、警察権が不足していれば、それを自警組織のようなものが補っていたのだろう。

今回のこのとんでも記者会見で、今後は、無制限会見はなくなり、ある程度の規制は是認されることになるだろう。とにかく、深夜2時過ぎまでの会見など、異常であり、世間の常識からかけ離れており、いかにマスコミ人が”仕事大好き人間”の集まりであるのかが、よくわかった。

| ■令和7年2月1日 ”自由”の代償

| |

■令和7年2月2日 文春の勇み足か?-風向きが変わる!

それは不思議なことだった。いくら何でも、天下のフジテレビが、自社社員の不始末に蓋をしてごまかすことなど、やはり考えにくかった。そしてフジテレビは、27日の記者会見でもやはり、社内調査の結果として、関与を否定した。二度までも否定したのだ。 さすがにここまできっぱりと否定するくらいなら、よほどフジテレビはワルなのか、あるいは事実関係が違うのか、と思っていたら、後者だった。 文春が問題なのは、1月6日までに”真実を”把握していたにも関わらず、訂正記事を出したのが、27日のフジテレビの二度目の記者会見の後だったことだ。 おそらく、港社長が二度までもきっぱりと自社の関与を否定したために、観念したのではないか? 当然のことだが、誘ったのが中居個人であり、フジテレビが一切関与していなければ、これまでの流れは完全に覆る。フジテレビは、X子のうかつな発言で、とんでもないとばっちりを受けたことになる。 ただ不思議なことに、この期に及んでまだ、文春は、執拗にフジテレビとの関与を疑っている。ここまでフジテレビが否定しているのに。 結局のところ、この部分は、A氏とX子のそれぞれの詳細なコメントをもらうしかないだろう。 では、もしもフジテレビが本当に事件とは無関係だったら? あいまいな発言をしたX子とそれを対して裏も取らずに載せた文春の責任がきわめて重大になり、逆に、フジテレビは社会から免責されることになる。 確かに、自社アナだったX子が中居からよからぬことをされたことは、フジテレビとて無視してはいけない。しかし、悪さをしたのがあくまでも中居であるのならば、基本的にフジテレビに謝罪責任はない。「文句を言うなら中居に言え」ということになる。 立証責任は、フジテレビではなく、文春にある。文春は、「A氏がトラブルに関与した事実は変わらない」ことを証明しなければいけない。 もっとも、フジテレビも、事件に関与はしていないにしても、事件を知ってはいながら、中居を使っていたわけで、それについては、X子を傷つけていたことになる。この点は割り引かれる必要があろうが(しかしこの点についても、中居がフジテレビ側に虚偽報告をしていたという話もある)。ただX子はその代償として、9000万円という法外な示談金を得たわけで、むろん、お金で心の傷を癒すことはできないにしても、相手が経済力のある中居であったからこそ、のカネではあるのだ。 いずれにせよ、まさに第三者委員会で、フジテレビは、100%免罪とまではいかずとも、かなり有利な”判決”をもらうことにはなるだろう。 | |

■令和7年2月3日 いいとこ取りはできない―医療費負担、社会全体で考えよう

本来は前者に重点を置くべき。そのキモは、”保健”医療費の抑制であり、そのためには、一部の薬品などを、保険診療からはずすことが必要となる。 この点について私は、20年以上前から、風邪薬、シップ、鎮痛剤などの非保険化を主張してきた。なぜなら、こうした薬は、”治療薬”ではなく、”症状緩和薬”だからである。 これが、細菌感染治療・予防薬の抗生剤などとの違いである。抗生剤は、病原菌に直接作用する。つまり、病気を”治す”。 これに対してたとえば風邪薬は、風邪そのものを治しているのではなく、あくまでも風邪の症状を減らすためのもの。風邪そのものは自然治癒なわけで、抗生剤のように、治療のために必須のものではない。シップや痛み止めなども同様で、あくまでも症状寛解のためのもの。 こうした薬の使用は、治療ではなくアメニティを求めてのため、である。であれば、保険でカバーするのではなく、自費診療に移すいくべき、ということになる。こうした薬剤を自費診療化すれば、単価は安くても使用量はべらぼうに多いので、かなりの医療費削減が可能となるだろう。 こうした薬剤の自費診療化が可能なのは、実際すでに、同じような薬を、薬局で売っている、ということもある。シップ、鎮痛剤、風邪薬などは、薬局に行けば、山ほど売っている。シップなどは、病院で健保を使えば、より効果があるものをより安く使えるという、おかしな現象も起きている。 むろん、風邪薬などは、保険適用薬は売薬よりも副作用などが強いものも多いから、まったく自由販売というわけにはいかないので、医師の処方箋は必須とすべきだ。つまり、医者にかかって処方箋をもらい、こうした風邪薬は、自費診療ワクにすればよいのだ。飲む飲まないは患者側次第、ということになる(もともと厚労省が医薬分業を勧めたのは、こうした目的があったのではないか、と思うが、ガスターのような治療薬を売薬化したり、と政策としてはちぐはぐであった)。 むろん、厚労省も薬剤の非保険化は進めてきている。たとえばシップやうがい薬など健保はずしが何年も前から言われているが、実際には世間の反対が強くて、なかなか進んでいない。 一般人からすれば、高い健康保険料をおさめているのに、どうして保険が効かない薬がこうも多いのだ、という不満を持つ。実際には、抗がん剤などの一部の超高額な薬剤の保険適用化のためにはリーズナブルな保険料なのだが、一般人にはそれが見えず、風邪薬のような身近な薬しか視野にないから、どうしても、そういった不満が払拭されない。 結局のところ、後者、すなわち自己負担額増で対処するしかなくなる。 だが、高額療養費の負担増で苦しむのは、まさに保険が絶対に必要な人たち、生きていくために高額な医療費が必須の人たちであり、本来はこうした人たちを守るための健保だった。 それが、保険診療の自費診療化が進まないために、こうした人たちにとばっちりが来ているのだ。結局、高額療養費の負担増は、保険診療にとっては、本末転倒になってしまっている。 ●報道機関は大所高所に立って報道を 単に高額療養費の負担増療養費の負担増だけを取り上げるこうした報道の仕方だと、本稿で指摘したような観点が見えない。単純に、政府が悪い、悪い、弱い者いじめだ、とわめきたてているだけだから。 なぜ高額療養費の負担増が必要なのか、その他に解決策がないのか、実際にはあるのだができないわけだが、それはなぜか?等の報道が必要なのである。 しかしながら、人はわがままな存在で、ではあなたの受けられる保険診療分を減らしますよ、と言われれば、反対する。 無論厚労省側の広報不足の面も否めない。これは年金面でもそうだが、マスコミの俗論を排した、正しい広報が必要である。 いずれにせよ、こうした記事が幅を利かせている以上、医療の正しい知識を普及させることは、困難なことであろう。 | |

■令和7年2月4日 ♪日本列島、広いようで狭い

各集落は、無人になってしまえば、インフラも不要となるが、一軒でも残っていれば、そのためのインフラ整備を続けなければならない。それはきわめて非効率である。したがって、コンパクトシティー化は、以前からいろいろと言われていたが、実際には、地元への愛着などで、なかなか進んでいない。 地震などは決して起こって欲しくはないが、それは、ただでさえ進んでいく過疎化の針を、10年後、20年と一気に進ませる。一気に針が進むために、インフラ整備が追いつかず、能登半島被災地のような状況になる。 しかし発想を変えてみよう。、過疎化を一気に進ませる災害はある意味、コンパクトシティー化を進める契機となる。 これまでの日本には、災害復興におけるこうした考えがなかった。東日本大震災後、BRTにすべきちょうどよい機会であったにもかかわらず、地元のエゴをそのまま聞いて、鉄道復旧をさせたところも多かった。そうなったところで、将来乗る人が減っていくのはわかっていながら。 当時の民主党政権の悪政で、いまだ我々が分捕られている復興特別所得税などの潤沢な予算があるがための、地域エゴを優先する措置だった。そのために、災害公営住宅などは、空き家が目立つと言う。 昨年1月の能登半島地震では、こうした予算が組まれなかったため、人口減少が予想されていた地域でのインフラ整備が遅れ、それが結果的に、コンパクトシティー化の原動力になっている。 今後も日本では、各地で地震、豪雨などの災害が残念ながら起きるだろう。その際には、東日本大震災時のような無理な復興予算を組むのではなく、身の丈に合った復興を目指すべきだと思う。 かつて高度成長時代、♪日本列島~狭いようで広い~、などというCMがあったが、人口が増えていた当時は、人が住む地域も拡大していた。人口減の今は、日本列島は広いようで狭くなってしまった。これからは、人が住む地は狭くなっていく。第一次産業にも適さない利便性の悪い土地は、無人地となることだろう。 地域で唯一の産院が分娩業務の終了を決断 行政に突き付けられた重い課題 新たな産院誘致を目指すと言うが… どうなる?伊豆半島南部の出産事情(FNNプライムオンライン) | |

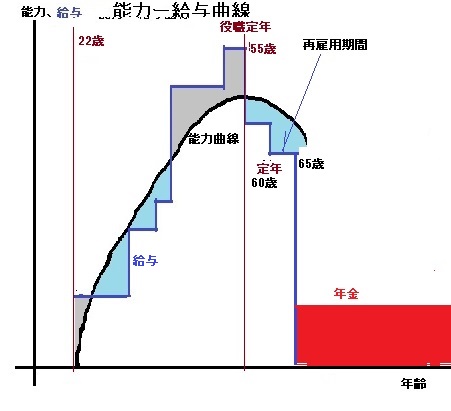

■令和7年2月5日 会社に使われるな

>こちらは38年も会社に尽くしてきたんですよ。どこか裏切られた気持ちでいっぱいです 今から40年以上前の私が若い頃、サラリーマン向けの啓蒙本などでよく書かれていたのが、「会社に使われるな、会社を(己のために)使え!」ということだった。 だが、こうしたスローガンがあったこと自体、会社に使われる人が多かったことを示唆している。それは、日本のサラリーマン社会が、会社中心であったからだ。 日本のサラリーマンは、”就職”ではなく”就社”するのだ、とすでに当時から言われていた。労組は、欧米とは異なり、業種別ではなく、会社別に組織され、会社への帰属意識は、欧米よりも強かった。 会社では、スペシャリストよりもゼネラリストの養成に力が入れられた。会社の都合で社員をジョブローテーションさせ、それにうまく乗れた人が出世した。会社への帰属意識と出世度合いが比例することはなかったにせよ、出世した人は、間違いなく、会社への帰属意識は強かったといえるだろう。 だがそこには実は、3つの落とし穴があった。第1の落とし穴は、出世した人の多くは、ゼネラリストとしての会社への貢献度で評価された、ということ。第2の落とし穴は、無限に出世はできないこと、そして第3の落とし穴は、業務内容と報酬との関係である。 第1の場合、実は、出世をした人は、会社あってこその出世であることに気づかないことが多い。たとえば大会社の部長ともなれば、出世頭の1人ではあろうが、往々、部下の能力を引き出すとか、他部門との調整に長けているといった能力が評価された結果であり、個人としてのスぺシャリティが高査定を受けたわけではないことが多い。 つまり、出世=スペシャリティではないために、会社の看板がなくなると、無能になる人が多い。 次に第2の落とし穴であるが、いくら順調に出世したところで、最終的に社長にまで上り詰めるひとは数年に1人だけであり、役員にまでなれる人も、ごく一握りであり、関連の子会社でより高いポストに就くことはできるかもしれないが、結局のところ、65歳前後には、勇退せざるを得なくなる。もっとも、大企業の役員を務めたとなれば、それなりの外部のポストが容易されることもあるのかもしれないが。 だが多くの人は、いくら出世したといっても、役員手前でお役御免となり、事実上は、55歳前後が出世のピークとなる。だいたいその年齢で、役職定年を迎えることになるから。 最後に第3の落とし穴。一般的に企業では、社員が若い頃には能力よりも低い給料でこき使い、ある年齢以上になると、能力以上の給与わ払い、定年までにだいたいバランスするような給与体系を取ることが多い。これは、住宅ローンや子どもの教育費用などを考慮した、最大多数の最大幸福的能力-給与曲線と言える。 だがそのしわ寄せが、定年後や役職定年後に現れる。つまり、定年直前に多くの人(特に管理職)は能力以上の給与を得ていたために、定年、役職定年後に、給与が一気に下がるのである(下図)。  サラリーマンにはこのような落とし穴があるために、私が若い頃から、「会社に使われるな、会社を(己のために)使え!」ということが口酸っぱく言われていたわけである。 だが前述のように、多くの人は、己のためではなく、会社のために頑張ってしまう。本当は、会社という得体のしれない化け物に利用されただけなのに。 一部の人は、会社を利用して、したたかに生きる。当然、定年など怖くはない。会社を利用して能力を磨き、自分をより高く売れる職場を目指して、転職していく。最終的に自営業になれば、能力=給与となるから、給与のギャップに悩むこともない。 | |

■令和7年2月6日 まさに”とかげのしっぽ切り”

日枝氏の会見出席については、氏が代表権を持たないことから、法律家の橋下徹などは、出席の必要はない、と主張していた。 確かに、純法律的にはそうなのだろう。しかしながら、組織や人の心は、そう簡単に、法で割り切れるものではない。 社員がおそらく一番望んでいたのは、日枝氏が会見に出席し、とにかく、自らの完全引退を宣言することだったのだと思う。だから、出席しなくても、港社長が、日枝氏の完全引退宣言をすれば、それでよかったのだ。 ●フジテレビ幹部と社員のギャップ 日枝氏は、役員人事に大きな影響力を持っていたと言われる。そうすると、現役員は、社長も含めて、皆、日枝氏に借りがあったことになり、当然のことながら、執行部側から、日枝氏の首に鈴をつけにいける人はいない。日枝氏自身が引退宣言をしない限り、彼はフジテレビの鄧小平で居続ける。 功成り名遂げた現経営陣にとっては、組織改革は必要ない。彼等は組織の”今”を生きているのであり、未来はないのだから。だから、日枝おろしに加担することもない。 だが社員、ことに若手社員は、まさに組織の”未来”を生きるのだ。日枝氏は確かに、卓越した業績を上げたわけだが、彼らは氏の業績を直接は知らないし、「いくら会社の功労者とはいえ、どうしてあのような老人がいつまでも組織のてっぺんをうろうろしているのか?他の会社ではそのような人はいないのに」と思うのは当然だろう。 そして、「やはり老人は排除して、他社のように、すっきりとした命令体系を作るべきだ」と彼らが考えるのも、当然のことだと思う。 むろん、日枝氏の存在は、悪いことばかりではなく、現時点において、必要悪的な側面もあるのだろう。ただ、一般社員からすれば、雲の上の存在である日枝氏の、そうした面はわからない。むしろ、弊害ばかりが目立っているのだろう。 しかしながら、いくら社の存亡に関わる問題が起ったとしても、確かに、日枝氏の責任はない。責任を負うのは、あくまでも社長、会長なのだ(だから、法律論からすれば、会見に出席する必要はない、否、出席してはいけない、ということになる)。 だが人間は、理屈だけで生きているわけではない。あれだけの影響力を持つ人物が、会社存亡の危機において、何らの発言をすることもなく、居座ることは納得できない、という感情論が社員らから起こるのは、当然である。 98歳で亡くなるまで主筆であり続けた読売新聞のナベツネもそうだが、こうした老人が、直接の権限がないにもかかわらず、いつまでも組織のてっぺんで暗躍しているのは、社員ならずとも、一般常識からして、やはり奇妙ではある。 しかしながら、いくら社員らがこうした疑問を持ったところで、日枝氏を社内の人間が引きずり下ろすのは、難しい。 できるとすれば、日枝氏の存在が仮に、こうした事態を招いた要因のひとつであり,彼の引退こそが社にとっては善なることであることが証明されることだろう。そうすれば、社外取締役らが黙ってはいまい。 私も、個人的には、社員らの気持ちは痛いほどわかるが、結果的に、深夜にまで会見が延び切った以上、87歳の老人をそこまで引っ張り続けるわけには行かなかった。結果的に、日枝氏を出さなくてよかった、ということになってしまった。 残念ながら、フジテレビ社員らは、今後もこの組織に踏みとどまる(とどまらざるを得ない)のであれば、日枝氏との共存共栄を是としていかねばならないだろう。 | |

■令和7年2月7日 理想的ながん患者の大往生

森永氏の場合、がん発見時からすでに余命が見えていた段階だった。高価な自由診療なども行っていたが、彼は根治を目指していたのではなく、あくまでも、やり残した仕事をするための延命のため、だった。 さて、かつて、地震の予知は可能であり、核融合は実現し、がんは克服される、と考えられていた。だがこうした事項は、現在ではいずれも不可能、ということになっている。科学の進歩には限界があるのだ(だからEV社会、再エネ社会も実現しない)。 現代の医学は、がんの根治についてはほぼ限界に来ており(がん検診を義務化でもすればまた別かもしれないが、その場合、検診の合併症が問題になるだろう)、ここ20~30年ほどのがん患者の余命の伸びの理由は、根治ではなく、化学療法の発達なので、がんとの共存共栄時期が長くなったことによる。 森永氏の場合も、自由診療はともかく、オプジーボが生命予後延長にかなり効力があったことは、間違いない。そして彼は、延命している間に、十分に人生の後始末ができた。 一般的に、仮にステージIVではあっても、がん患者のQOLの低下は、比較的少ない。そして、死期が来ると、一気にそれが低下する。森永氏がまさにそうだった。何より、亡くなる前日までラジオに生出演していたことが、それを物語る。  このようにがんの場合、多くは死の直前まで、平常とあまり変わらない生活ができるために、できればがんで死にたいという医師なども多いわけだ。 人は、早い遅いはあれ、誰でも必ずいつかは死ぬわけだから、あの世に行く前には、十分な準備をしておきたいと思うのは、当然だろう。また家人からすれば、故人が亡くなる直前までいろいろな話ができたりできるのが、非常な慰めになろう(突然死は、本人は楽に?死ねるかもしれないが、残された家人はつらい)。 こうした意味合いにおいて、森永氏は、少し早かったにせよ、理想的な死を迎えられた、と言える。 森永氏の死が理想的であるもうひとつの点は、在宅死できたことである。 最近は、病院死よりも住み慣れた家で逝きたいと思う人が増えているが、たとえば、心疾患、呼吸器疾患を持つ人は、QOLだけでなく、徐々にADLも低下するので、なかなか在宅管理が難しい。本人がそれを希望しても、なかなか家庭の介護力が追いつかないのだ。 その点、がん患者は、上記のように、死の直前まで、比較的QOLは良好なので、あまり介護が必要になることがない。したがって、できれば緩和病棟ではなく、住み慣れた自宅で最期を迎えて欲しい、と一医師としては思うのだ。 森永氏の場合、家庭の介護力にも恵まれ恵まれ、無事、在宅死が可能だった。それは、幸せな死であった。 | |

■令和7年2月8日 「没入しないと本物のプロにはなれない」

①こどもは叱ってはいけない(ほめて育てる) ②親であろうとも、子どもに手を挙げてはいけない ③男女を区別(差別ではない)してはいけない ④カトリック的な労働観の押し付け(働き方改革) 昭和100年の前半に生まれた世代からすれば、驚かんばかりの価値観の変化と言える。ここでは、記事を通して、④を考えたい。 これは働くことは苦痛であり、人はできれば働きたくない存在なのだ、働くことは神からの罰を受けているのだ、というカトリック的労働観を前提としている。 だが、少なくとも働く人の一定数は、こうした価値観とは真逆のそれで働いている。すなわち、働くことは、社会から必要とされる喜びであり、生きがいだ、という、プロテスタント的労働観である。 記事にある、編集者などはまさに、こうした価値観で働いている典型だろう。また、医師の仕事も、多くの医師はプロテスタント的に働いているだろう。何より、医学部進学を決めた時点で、できれば労働時間を少なくして、あまり仕事もしないで、9時5時で働きたい、できるだけ楽して金儲けしたい、と言う人は、そう多くはないだろう(最近は、直美が目立つようだが)。また国民の立場からしても、こうしたカトリック的労働観で働いている医師が増えることを望ましいと考える人は、まずいないだろう。 したがって、働き方改革と称して、全職業を9時5時的なものとして投網をかける現在の価値基準は、全国民がカトリック的労働観で働いている、という前提をことになる。プロテスタント的に働いている人は無視。 そもそも、より付加価値が高い仕事ほど(職業に貴賎はないが、価値の高低はある。だから所得格差が生まれる)、一定水準にまで達するには、才能もあるが、より多くの努力を必要とする。いわゆる、修行が必要となる。したがって、その間は、低賃金長時間労働がどうしても、避けられない。 要するに、この期間は働くというよりも、周りに迷惑をかけているのだ。働くの語源は「はたを楽にする」と言われているが、そうした意味合いにおいて、修行中の人たちは、むしろ「はたを苦しめている」わけだ。 研修医の教育にしても、上級医からすれば、わざわざ彼等にいろいろ教えるのは面倒であり、自分でやった方が早いもの。つまり、研修医の存在は(特に初期の頃は)、実は上級医の足枷になっているのであり、働いている、はたを楽にさせているわけではない。 それでも、上級医が研修医に教えようとするのは、将来の日本の医療のためと、自分も同じように、新米時代は上級医の足枷になっていて、それで一人前になれたのだ、という恩返し感覚である。 研修医の立場でも、わかっている奴はわかっているので、たとえば、5時になっても手術が続いていれば、粘ろうとするが、帰さないでいると、周囲から指弾されるので、上級医もやむを得ず帰す。 多くの研修医が持っているであろうプロテスタント的労働価値観は、令和のカトリック的労働観の押し付けによって、無視される。 記事にもあるが、医師として求められるレベルは変わらないのに、時間の制約だけが厳しくなっていく。結局、研修医の2年間で必要な技量・知識が身につかず、3年目以降が押せ押せとなる。実際現在の医師は、3年目になって急激に業務量が増え、それに押しつぶされる人も出てくる(甲南大学病院の自殺した医師も、3年目になったばかりだった)。 それでも、医師になって4~5年で、遅まきながら必要な技量・知識が身につけばまだよいが、そうならないまま育ってしまう医師が、今後、ゴマンと出てくることだろう。 結局のところ、こうした事態が続けば、一部の優秀な医師は存在するとしても、医療全体のレベルは、間違いなく、下がる。それは結局、国民の健康に跳ね返る。 教育においても、すでに「叱らない教育」を受けた世代が親世代になっていて、彼らは当然我が子を叱らないから、公共の場でのマナーが欠如した子どもが問題になっている([B! トラブル] 「心折れた」“破壊行為”相次ぎレトロミュージアム閉館へ…問われる“利用者のマナー” 子どもを注意した館長に親が逆ギレ「触れるような状態にしておくな」 | 新潟ニュース )。 令和の間違ったさまざまな価値基準は、いろいろな意味において、将来の日本に、大きな禍根を残すに違いない。 |