■令和6年3月9日 日本と欧州の脱炭素政策の違い

脱炭素へアンモニア活用強化 火力発電、「延命」批判も

3/15(金) 7:08配信

時事通信

東京電力グループと中部電力が折半出資する発電会社JERA(東京)の碧南火力発電所(愛知県碧南市)で、燃料の20%を石炭からアンモニアに置き換え混焼する実証実験が月内に始まる。

エネルギー資源が乏しい日本は当面石炭火力に頼らざるを得ず、既存設備の脱炭素化に活路を求める。ただ、再生可能エネルギーが普及する欧州からは「火力発電の延命策」との批判が上がる。

燃焼時に二酸化炭素(CO2)を出さない水素やアンモニアは、石炭など化石燃料に代わる次世代燃料と期待されている。JERAは、混焼で石炭の使用を減らしてCO2を削減。2040年代にアンモニアだけで発電する技術の実用化を目指す。

政府は電源構成に占める石炭火力の比率を、現在の3割から30年度に19%に縮小し、水素・アンモニアについては1%の導入目標を掲げる。太陽光など再エネの導入が進む欧州は、石炭火力廃止にかじを切った。アジアでは石炭火力に依存する国が多く、日本は混焼技術を実用化してアジア各国の脱炭素化を後押しする考えだ。

アンモニアの調達コストは石炭に対し割高で、普及に課題も残る。政府は価格差を埋めるため、今後15年間で3兆円規模の補助金を支給し、水素・アンモニア燃料の利用を促す方針を打ち出した。JERA関係者は「導入時はコストが高くなるが、海外にもサプライチェーン(供給網)が広がれば価格も下がる」と期待している。

|

この記事については、「再生可能エネルギーが普及する欧州からは「火力発電の延命策」との批判が上がる。」という点に着目したい。

脱炭素については、究極の目標は、日本も欧州も同様である。すなわち、2050年を目途に、カーボンニュートラル、つまり化石燃料を使わない世界をめざす、というわけだ。

だが、目標は同じであるのに、そこを目指す道は、欧州(+カリフォルニア州)と日本ではかなり異なるようだ(なお、中国はそもそも脱炭素を目指していないので、除外)。その違いを見てみよう。但し、共通していることはある。どちらも実現不可能、ということだ。

●欧州の政策

まず欧州ではどうか?

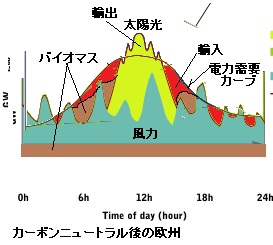

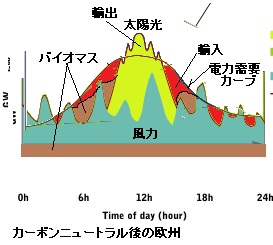

欧州の特徴はほぼほぼVRE一本で、あまりグリーン水素やグリーンアンモニアには傾倒していない、ということ。広域で余剰電力の売買ができる欧州では、余れば売れる市場ができあがっている。問題はVREの稼働率が低下した時で、以前は火力発電に頼っていたが、それが今後できなくなるので、VREが最低稼働状態となっても電力が不足しないように、絶対量を増やすのである。そしてどうしても不足する電力は輸入に頼ればいい、という考え。要は、力づくの、ヨーロッパ人らしい、荒っぽい政策である。

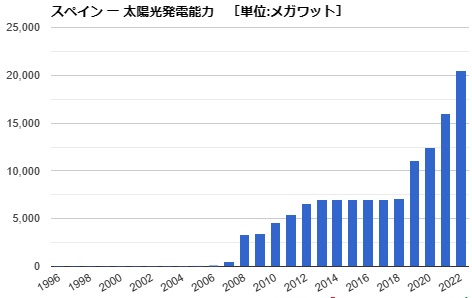

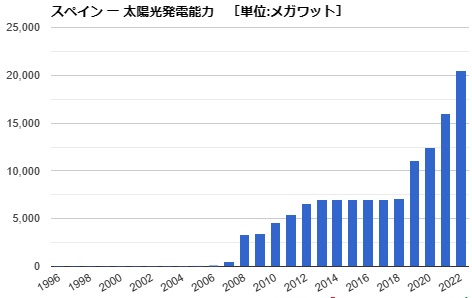

実際近年、欧州では、いったん頭打ちになっていた太陽光発電が再度急速に伸びている。一番顕著なのがスペインで、いろいろあって2012年から頭打ちだった発電設備は2019年から再度増え始め、わずか4年後には、頭打ち水準の2倍以上になっている。スペインと同じく、かつては世界のPVをけん引したドイツでも同様の傾向が見られる。

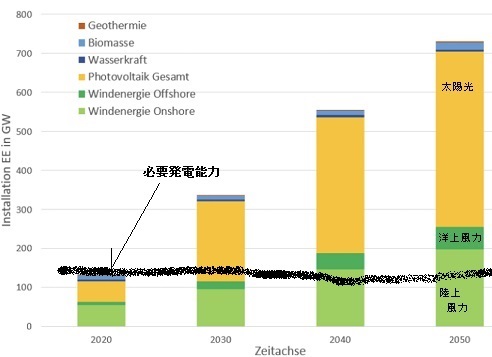

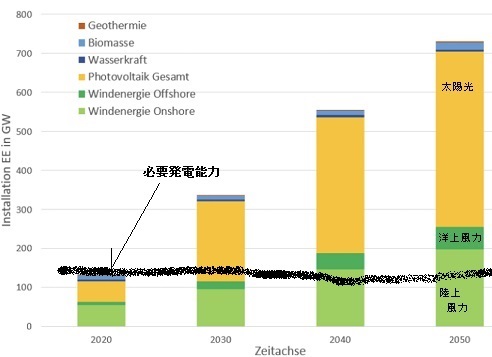

たとえばドイツでは、カーボンニュートラル目標の2050年までに、VREのみで現在の必要発電能力の数倍の設備を作ろうとしている。これだけ設備があれば何とかなるだろう、というわけである。再エネ派お得意の、ベースロード排除であり、発電調整をすべて他国に頼る戦略である(ある程度はバイオマス発電にも)。

たとえばドイツでは、カーボンニュートラル目標の2050年までに、VREのみで現在の必要発電能力の数倍の設備を作ろうとしている。これだけ設備があれば何とかなるだろう、というわけである。再エネ派お得意の、ベースロード排除であり、発電調整をすべて他国に頼る戦略である(ある程度はバイオマス発電にも)。

ベースロード電源は21世紀にふさわしいか?/安田陽 - SYNODOSより改変

だがこんな政策が現実的ではないことは、一見して明らか。そもそもドイツのように太陽光の弱い高緯度国で、発電効率の低いPVをここまで増やし、それに頼ったら、どういうことになるのか?

無駄な発電が多く生じることは間違いない。確かに欧州は広く送電網があり、電力の輸出入で余剰VRE電力を裁いてはいるが、それでもあまりにその発電量が多くなると、欧州全体としても、それが困難になり、出力抑制が生じることになる。実際、現時点においてさえ、欧州ではそれが問題となってきている(再エネ「出力制御」は世界の悩み? 先進地域にみる対策とその成果 )。

EV同様、過剰設備の維持費や導入費を無視した欧州のこうした政策も、そのうち自滅すると私は見ている。もっとも、トヨタ潰しが目的だったEVと比べれば、その動機は純粋な分、まだましかもしれないが。

●日本の政策

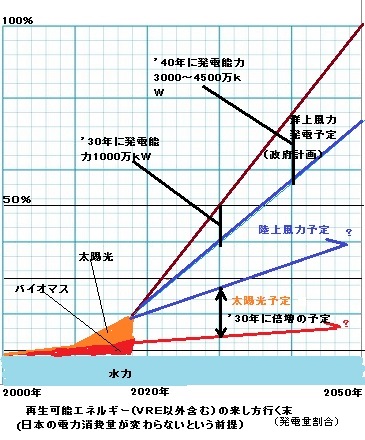

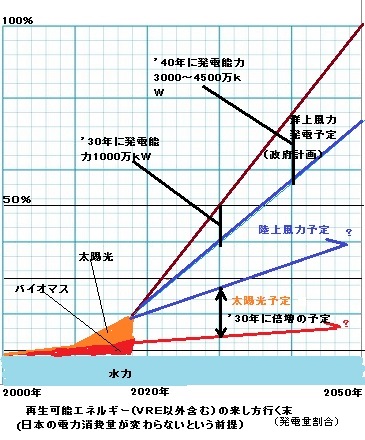

日本の場合もやはり、VREのゴリ押し面はある。たとえば洋上風力。政府は、2030年(あと6年後!)に洋上風力だけで10GWの導入を目指している。(2023年現在で0.15GW)。

ベースロード電源は21世紀にふさわしいか?/安田陽 - SYNODOSより改変

だがこんな政策が現実的ではないことは、一見して明らか。そもそもドイツのように太陽光の弱い高緯度国で、発電効率の低いPVをここまで増やし、それに頼ったら、どういうことになるのか?

無駄な発電が多く生じることは間違いない。確かに欧州は広く送電網があり、電力の輸出入で余剰VRE電力を裁いてはいるが、それでもあまりにその発電量が多くなると、欧州全体としても、それが困難になり、出力抑制が生じることになる。実際、現時点においてさえ、欧州ではそれが問題となってきている(再エネ「出力制御」は世界の悩み? 先進地域にみる対策とその成果 )。

EV同様、過剰設備の維持費や導入費を無視した欧州のこうした政策も、そのうち自滅すると私は見ている。もっとも、トヨタ潰しが目的だったEVと比べれば、その動機は純粋な分、まだましかもしれないが。

●日本の政策

日本の場合もやはり、VREのゴリ押し面はある。たとえば洋上風力。政府は、2030年(あと6年後!)に洋上風力だけで10GWの導入を目指している。(2023年現在で0.15GW)。

日本とドイツに共通しているのは、ともに不得手な分野への野心が高いこと。日本は洋上風力を主とし、ドイツはPVを主としている。つまり、進めやすいVRE(日本はPV,ドイツは陸上風力)はすでに飽和に近いので、新天地を求める、ということ。日本の場合、そのためには浮体式の実用化が必須だし、ドイツの場合は、国ごと南に引っ越すしかないのだが・・・

ただ、日本がまだ救いなのは、ドイツのように、さすがに、必要発電量を無視した計画は立ててはいないこと。

だが、日本では欧州のような電力の輸出入による需給調整はできない。現在でもすでに全国的に、余剰電力のための出力抑制がなされているわけだし。

そこで出てくるのが、アンモニア発電である。NH3を燃焼させるのであればCO2は出ないわけで、2050年カーボンニュートラルを本当に実現させるのであれば、あと20数年でアンモニア比を100%にしなければならない。しかし、2030年の目標では、H2とともに、NH3の比率はわずか1%である。

どだい、20年で1%を100%にできるわけがなかろう。

それでも、方向性としては、2050年カーボンニュートラルを本当に実現させるのであれば、電力の輸出入ができない日本は、発電源をグリーンH2とグリーンNH3に頼るしかないのだ。

●なぜ欧州は日本の政策を批判するのか?

本来、2050年カーボンニュートラルを実現させようとするのであれば、H2もNH3も、その生産は再エネ電力(もしくは原発)を用いなければならない。石炭は使えないのだ。

ここのところに欧州の誤解がある。つまり欧州では、”グリーン”ではなく”ブルー”としか考えていないのだ。

ブルーH2やブルーアンモニアは、石炭や天然ガスを用いた電力で生産されるから、カーボンフリーにはならない。日本においても、過渡的技術として”ブルー”政策を取っている(はず)なのだが、欧州はそもそも、”グリーン”政策そのものが、不可能だと思っているのだ。だからこの政策を取る限りは、日本はカーボンニュートラルにはならない、と。

これで首尾よく、日本が”グリーン”政策を達成できれば、かつてのマスキー法のや今日のEVのように、欧米の失敗を嘲笑って上げられるのだが、今度ばかりはそうは行くまい。要するに”グリーン”による100%NH3政策は絶対にコストが合わない。

ただ、コストが合わないのは欧州も同じ。カーボンニュートラルへの2つの道は、どちらも失敗する。それは要するに、2050年カーボンニュートラル政策自体が間違っているからである。

●実は日本はカーボンニュートラルは考えていない?

日本では石炭火力発電所の新設計画が実は目白押しである(2050カーボンニュートラル達成に向けた日本の火力発電の方向性 ))。こうした発電所があと25年で使えなくなるわけではないから、つまり日本は今後も石炭発電は続けていく(無論LNGも)腹なのである。要するに、カーボンニュートラルなどやる気はまったくないわけ。

かつて、日本から蒸気機関車が消えた際には、その稼働寿命が十分に考慮された。日本で蒸気機関車がすべてなくなったのは昭和51年であったが、機関車の製造は、それを見越して、昭和24年に中止されている(機関車の稼働寿命はだいたい25~30年)。

つまり、特定の政策を成し遂げるためには、何十年も前から設備寿命を考慮しなければならないわけで、今から石炭発電所を作る以上は、日本は今後もエネルギーを石炭に頼るつもりなわけである。

日本とドイツに共通しているのは、ともに不得手な分野への野心が高いこと。日本は洋上風力を主とし、ドイツはPVを主としている。つまり、進めやすいVRE(日本はPV,ドイツは陸上風力)はすでに飽和に近いので、新天地を求める、ということ。日本の場合、そのためには浮体式の実用化が必須だし、ドイツの場合は、国ごと南に引っ越すしかないのだが・・・

ただ、日本がまだ救いなのは、ドイツのように、さすがに、必要発電量を無視した計画は立ててはいないこと。

だが、日本では欧州のような電力の輸出入による需給調整はできない。現在でもすでに全国的に、余剰電力のための出力抑制がなされているわけだし。

そこで出てくるのが、アンモニア発電である。NH3を燃焼させるのであればCO2は出ないわけで、2050年カーボンニュートラルを本当に実現させるのであれば、あと20数年でアンモニア比を100%にしなければならない。しかし、2030年の目標では、H2とともに、NH3の比率はわずか1%である。

どだい、20年で1%を100%にできるわけがなかろう。

それでも、方向性としては、2050年カーボンニュートラルを本当に実現させるのであれば、電力の輸出入ができない日本は、発電源をグリーンH2とグリーンNH3に頼るしかないのだ。

●なぜ欧州は日本の政策を批判するのか?

本来、2050年カーボンニュートラルを実現させようとするのであれば、H2もNH3も、その生産は再エネ電力(もしくは原発)を用いなければならない。石炭は使えないのだ。

ここのところに欧州の誤解がある。つまり欧州では、”グリーン”ではなく”ブルー”としか考えていないのだ。

ブルーH2やブルーアンモニアは、石炭や天然ガスを用いた電力で生産されるから、カーボンフリーにはならない。日本においても、過渡的技術として”ブルー”政策を取っている(はず)なのだが、欧州はそもそも、”グリーン”政策そのものが、不可能だと思っているのだ。だからこの政策を取る限りは、日本はカーボンニュートラルにはならない、と。

これで首尾よく、日本が”グリーン”政策を達成できれば、かつてのマスキー法のや今日のEVのように、欧米の失敗を嘲笑って上げられるのだが、今度ばかりはそうは行くまい。要するに”グリーン”による100%NH3政策は絶対にコストが合わない。

ただ、コストが合わないのは欧州も同じ。カーボンニュートラルへの2つの道は、どちらも失敗する。それは要するに、2050年カーボンニュートラル政策自体が間違っているからである。

●実は日本はカーボンニュートラルは考えていない?

日本では石炭火力発電所の新設計画が実は目白押しである(2050カーボンニュートラル達成に向けた日本の火力発電の方向性 ))。こうした発電所があと25年で使えなくなるわけではないから、つまり日本は今後も石炭発電は続けていく(無論LNGも)腹なのである。要するに、カーボンニュートラルなどやる気はまったくないわけ。

かつて、日本から蒸気機関車が消えた際には、その稼働寿命が十分に考慮された。日本で蒸気機関車がすべてなくなったのは昭和51年であったが、機関車の製造は、それを見越して、昭和24年に中止されている(機関車の稼働寿命はだいたい25~30年)。

つまり、特定の政策を成し遂げるためには、何十年も前から設備寿命を考慮しなければならないわけで、今から石炭発電所を作る以上は、日本は今後もエネルギーを石炭に頼るつもりなわけである。

|

■令和6年3月10日 過度の損害賠償請求は社会を後退させる

添い寝で9歳男児死亡、療育施設側に賠償命令…地裁川崎支部「窒息死予見し得た」(読売新聞オンライン) 3月16日

川崎市の施設「中央療育センター」で2016年、知的障害があり短期入所中だった清水正和君(当時9歳)が職員に添い寝されていて死亡した事故を巡り、運営する横浜市の社会福祉法人「同愛会」と職員に計約1億2800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、横浜地裁川崎支部であった。桜井佐英裁判長は「窒息死に至る蓋然性が高いと予見し得た」と指摘。法人などの過失を認め、計約2690万円の支払いを命じた。(松岡妙佳)

判決などによると、夜勤の女性職員は同年12月26日未明、自らを傷つける行為をしていた正和君を布団の上から押さえつける状態で寝かしつけ、自分も寝入った。午前6時頃、息をしていないと気づいたが、正和君は搬送先の病院で死亡が確認された。

両親ら原告側は、職員の身体拘束により窒息死したと主張。被告側は、窒息死の予見は不可能だったと主張していた。判決は、厚生労働省の「障害者虐待の防止と対応の手引き」に基づき争点を整理=表=。行動制限は不法行為に当たらないとした一方、体格で勝る職員が寝入ってしまえば顔面が敷布団で塞がれる予見はあったと認め、同法人も使用者責任があると認めた。

だが川崎市の児童福祉審議会は21年11月、事故発生時の添い寝は身体拘束で虐待にあたると認定している。判決を不服として、原告側は近く控訴する方針だ。取材に対し、同法人は「命を支えることができなかった痛恨の思いは消えることはない」、川崎市は「当事者ではないのでコメントしない」と回答した。

障害者福祉に詳しい日本社会事業大学の曽根直樹教授は「自傷行為には要因があり、それを突き止めて対応するのが基本。身体拘束以外の方法を検討し尽くしたのか疑問だ」と指摘。「市の指定管理施設で起きた事故は市に責任がないとは言えない。再発防止策を真剣に話し合うべきだ」とした。

「逃げないで説明を」…正和君の母

「逃げないでマサに対してやったことを説明してほしい」。正和君の母、万九風さん(52)は判決を受けて川崎市役所で開いた記者会見で涙を浮かべ、声を詰まらせた。

万さんは中国で正和君を出産後、来日したが離婚。正和君は発語は難しいが活発に動き回る子で、会えたときには一緒にボール遊びをしたり、「マッマ」と呼んでくれたりしたという。障害を抱えながらも「マサのペースでできることが増えている」と感じ、成長が楽しみだった。

正和君の兄の村上力さん(29)は「責任を取って謝罪してほしい」と口調を強めた。原告側弁護団によると、職員からの謝罪はなく、法廷にも姿を見せていないという。 |

少し前にも、同様の、障碍児の死亡事故での原告勝訴判決があったが、それぞれの記事のコメント見れば一目瞭然だが、こうした、施設や施設職員にきわめて厳しい損害賠償責任を課すことは、むしろ社会福祉にはマイナスとなってしまうことだろう。

こうした、司法からの過度に厳しい損害賠償責任要求(場合によっては刑事責任も)は結局、これまでに社会を良くしてきたとはとても思えず、むしろマイナス面が強かったように思う。

公園での子どもの遊びは、厳しい損害賠償責任追及が相次いだ結果、ほぼほぼできなくなったし、福島県立大野病院事件は、日本の産科診療を大きく後退させた。また、明らかに感情的判決としか思えなかった大川小学校訴訟では、学校側に過度の災害対策責任を課すことになり、教員らの負担はさらに重くなった。

確かに不幸な事故は当事者が気の毒ではあったが、昔であれば、お世話になった先生方を訴えようなんて思わない、雰囲気があった。♪仰げば尊しわが師の恩・・・とまでは行かなくとも。

被害者が訴訟に加わった人たちとそうでなかった人たちに真っ二つに割れていた大川小学校訴訟などは、そうした遺族の感情の揺れを物語る。たとえば、遺族の一人の佐藤敏郎氏は、訴訟団には加わらず、事件の啓蒙に務めてきた。

大川小学校での犠牲は確かに、学校側の避難指示に問題があったことは確かだが、その誤判断には地域住民の意見もあった(このことは判決では無視されていたようだ)わけだし、一生懸命児童を助けようと頑張った教師たちを訴追しようなんて考えられない、と思った遺族も多数いたのである。

だが、当時たまたま学校にはいなかった校長や生き残ったただ一人の教師に、過度の責任追及をしたマスゴミの圧力などが、一部の遺族を、訴訟へと駆り立てた。

●おカネのためではないだろうけど・・・

無論、彼らが訴訟を起こした目的が、カネを得るためである、ということはあまり考えにくい。(たとえばこういった訴訟では、判で押したように決まって、「カネのためではない、裁判はあまりしたくなかった」というコメントが出る)老人の死を訴えるような人は、まさにカネのためであろうが、子どもの命とカネを天秤にかける親は、今の日本にはまずほぼいないだろう。

だから一般的に、損害賠償要求額が巨額になるのは、カネ目当てではなく、子どもの命の価値を考えて、ということになる。だが、支払わされる側からすれば、結局そうした社会的責任を負担したおかげで、組織が破産したり、当事者の心が病んだりすることになる。大川小学校訴訟のように、被告が自治体の場合、結局は、何の関係もない、地域住民の負担となる。

動機が動機だけに、勝訴して巨額の損害賠償金を得たところで、そのおカネを使えるのか?生活に余裕のある人ならまず手を付けないだろうし、使うにしても、平然とした思いではできないだろう。

大川小学校訴訟ではやはり、原告らが勝訴したとはいえ、よい結果は生まなかったようだ(【東日本大震災6年】大川小、児童74人と教職員10人死亡・不明 悲劇は裁判で増幅された- 産経ニュース)。

記事にある訴訟では、コメント欄はことの他、原告に厳しい。おバカな専門家がとんちんかんなコメントをしている(それを載せる読売もバカだが)、常識的に考えて、なぜ添い寝が身体拘束になるのか?布団蒸しにしたわけではないでしょ!

むしろ職員は、身をもって、子どもを守ろうとしたのではないか?そして疲労のあまり寝てしまい、不幸な結果になった。

記事の最後には、「職員からの謝罪はなく、法廷にも姿を見せていない」とある。結果は確かに不幸なことであったとはいえ、過失責任を問われた当事者としては、まったく納得できない状況なのだろう。

原告は控訴するようだが(でなければ被告側も当然控訴しただろうが)、コメントにもあるように、常識的に考えれば、当事者の過失責任を問うのは、あまりに酷である。

無論、よく言われるように「そんなに施設を責めるのであれば、あんたが自分でやれば!」とまでは思わないが、少なくとも、家族は身障児童の世話をするのが大変であることは身をもってわかっているのだから、そうした目線で、施設や当事者を見てもらいたかったとは思う。

謝罪うんぬんではなく、事故はどうすれば防げたのか、何が問題だったのかを、施設側も徹底的に検証し(施設にしても、今後のことを考えれば、絶対にそうするだろう)、今後の事故予防に取り組むことこそが、死者への一番の供養になると思う。

P.S. 決めつけてはいけないが、母親がモンペであった可能性もあろう。

|

■令和6年3月11日 男の評価について

3月17日放送の大河ドラマ「光る君へ」で印象的だったのが、まひろの父藤原為時が”愛人”宅で食事介助をしている場面である。前回では「余命間もない女性を最期まで介護する」と予告されており、実際の介護の場に居合わせたまひろは、父を尊敬していた。

さて、ホモサピエンスは現在、多くの国において、一夫一妻制制を取っており、この制度はキリスト教起源と言われているが、人間(少なくとも男)の本能には合致していない。

たとえば、イスラム社会でもわかるとおり、現在においても、一夫多妻制の国は多い。人口的にはほぼ両者は拮抗しているという(一夫一妻制1対一夫多妻制0.75)

こうした事実は、実は一夫一妻制が人類の生存にとって最良の制度とは言えないことを示している。

日本において一夫一妻制が法的に確立したのは、明治31年であり、意外と新しい。つまり、明治の大部分の時期までは、結婚という制度はあっても、1人の男が複数の女性と”結婚”していても違法性はなかったわけである。つまり日本は、明治31年までは、事実上の一夫多妻制であったと言える。

実際、ゴリラが一夫多妻制であることでもわかるように、一夫多妻は、道徳・倫理を無視して、純粋な男の本能、子孫繁栄という立場からすれば、社会的に有用な遺伝子を持っている男の精子が複数の女性にばらまかれることになり、子孫繁栄の観点からは、理にかなっている。さらには、女性の場合、どうしても懐妊期間の10か月は動きづらく、どうあっても、ゴリラのように、有能な男子が動き回る方が、強い子孫を残すと言う意味合いにおいては、合理的である。

さらにまた、家系の維持という側面からすれば、むしろ一夫一妻制は一夫多妻制よりも不利であった。歴史的には、権力者の家系は、男系を維持するために、複数の女性によって、続いてきた(子種のなかった豊臣秀吉は例外だったが)。正統性維持のために、形式的には一夫一妻であったが、正妻に子どもができなかったり、女子だけであった場合、妾の男子が家系を繋いでいった。(むろん、実力勝負の商家などでは、女系となることも多かったようだが)。

●昭和までの男の評価基準

このように、明治31年に定められた一夫一妻制も、運用上はそれまでと同じく、、一夫多妻となっていた。要は、妾を持つことは、当時は何ら道徳的・倫理的問題もなく、子孫繁栄という大義名分もあり、男の本能をも満たし、力のある男にとっては、一石二鳥の好都合な慣習だった。

世間も、妾を持つ男に寛容だった。否、むしろ、高い地位にあるにもかかわらず、妾を持たない男は、変人扱いされた。首相にまで上り詰めた米内光正には愛人がいろいろいたようだが、最後の陸相となった阿南惟幾は妾を持たず妻一筋で、「阿南の一穴」と言われ、変人扱いされていた。

こうした価値基準は、だいたい昭和まで続いた。妾・愛人がいることで非難されることはなく、彼女らをないがしろにしたことで、男は世間から非難された。

たとえば、三木武吉は、昭和27年、演説の最中に対立候補から、愛人の存在を指摘されたが、「5人の愛人たちは今日ではいずれも老来廃馬と相成り、役には立ちませぬ。が、これを捨て去るごとき不人情は、三木武吉にはできませんから、みな今日も養っております」と応対し、聴衆から拍手喝さいを得ている。

まひろの父・藤原為時も、この三木武吉のように、かつては男女の交わりをしていたであろう愛人を、最後まで見捨てずに介護していたことが、まひろの心を動かしたのである。

●平成以降の男の価値基準

平成になって早々、宇野宗佑首相の女性問題がスクープされた。もともと、こう言う立場の男には、愛人がいるのは当たり前だったのだが、それがスクープになったことは、(宇野がケチだったこともあったのだが)時代の変化を感じさせた。愛人を持つことの道徳的・倫理的問題を、世間は重視するようになった。

昭和までは、たとえば田中角栄は、家庭を3つ維持していた。それを堂々と公言しており、周囲からも何らお咎めもなかった。まさに江戸時代そのものだ。

ところが平成の政治家、小沢一郎となると、彼もまた愛人との間に別の家庭があったが、それは隠されていた。彼の時代には、角栄のように、どうどうと別の家庭があることを公言できなくなっていたのだ。

角栄は当然のこと、小沢一郎もまた、藤原為時や三木武吉の愛人扶養精神は持っていたのだろうが、やはり、時代が変わっていたのだ。

微妙な時期の言い方が、1982年にヒットしたヒロシ&キーボーの「♪3年目の浮気」と石田純一が1996年に言ったとされるかの「不倫は文化」だった。

「不倫」という言葉は、1983年に放映され、「キンツマ」で有名になった、TBSのテレビドラマ『金曜日の妻たちへ』から世間に広まったとされており、’82年当時はまだ”浮気”という言い方が一般的だった。この曲の歌詞もどこかコミカルなところがあり、”浮気”にある種の正統性がまだあったことを、感じさせる。

「不倫は文化」の場合、いまだに私にはこの言葉は意味不明なのだが、少なくとも、当時不倫が、決して良いことではないが、現在ほどには、絶対悪視されてはいなかったのだろうことは、示唆しているようだ。

要するに、こうして世間に膾炙した言い分に、浮気・不倫という、主として男が妻以外の女性と男女の関係になることへの、社会の受け止め方の微妙な変化を感じる次第である。

●不倫が絶対悪になった令和

令和の今、「3年目の浮気」のような歌詞は是認されないだろうし、「不倫は文化」などと言ったら、ネットで袋叩きに合うだろう。

昔は、”性豪”などという言葉があり、先日亡くなったくらたま夫は、女優の卵を600人喰った、などと話していた(本人の名誉のためか、死後の今では、ネットで検索してもでてこないようになっている)。昔のイケメン俳優には、こんな話がゴロゴロしていたが、最近ではとんと聞かれなくなった。

先日、映画監督の榊英雄容疑者(53)が2015年、東京・港区の事務所で、演技指導と称して20代(当時)の女性に性的暴行をした、との報道があった。女性は、事件直後に被害を訴え出ることが出来なかった理由について、「抵抗するとダメな女優だと思われるから、拒絶出来なかった。女優をめざす自分が監督を訴えたら、映画の世界でどんな報復があるかわからず、女優として未来がなくなると思った」と話しているという。

おそらく、平成頃までは、多くの女性は”がまんをしていた”のではないか、と思う。同じ行為が、時代の流れで、犯罪になるようになった、ということか。

要するに令和になって、、女性の素直な意見が世に反映される、とっても良い世の中になった、ということなのだ。夫や上司からのパワハラにがまんする必要なんかない、ということ。

ただ、人と言うものは、失った事象への妙な郷愁を持つことがある。それが現代においては、悪と認定されてしまうことであっても。

愛人を最期まで看取るという(ドラマの中の)藤原為時の行動は、そもそも愛人を持つべきではないという、平成以降の道徳・倫理からは、その行動のもともとの動機は、是認し得ない。しかし、社会福祉もない時代、かつての愛人を見捨てては置けないという為時の行動はやはり、人間の持つやさしさを示しており、だからこそ、その対象がかつての愛人ではあっても、まひろの心を動かしたのだろう。

女性がその能力を発揮するべき場がまだまだ足りなかった時代、実力ある男の妾になるというのは、生きるためのひとつの選択肢でもあった。男の欲望は、実は、社会福祉につながっていた。だからこそ、前者のみで後者を切り捨てた男は、情のない、獣のみの男として、軽蔑されたのである。

|

■令和6年3月12日 誤解を生むキャプション

【がん薬物療法】免疫療法で医師「一部の人は本当に治ったというぐらい効く」 進むゲノム医療

3/15(金) 17:02配信

AERA dot.

承認から早10年、「免疫チェックポイント阻害薬(免疫療法薬)」は、がん治療に欠かせない薬となった。2014年に悪性黒色腫に対して承認されたニボルマブを筆頭に、現在、ペムブロリズマブやアベルマブ、アテゾリズマブなど、8種類が日本で承認され、使えるがん種も広がっている。本記事は週刊朝日ムック『手術数でわかるいい病院2024』に掲載した「がん薬物療法」の解説記事より、免疫チェックポイント阻害薬の基礎知識と注目のゲノム医療のコラムを、抜粋してお届けする。

国立がん研究センター中央病院の後藤悌(やすし)医師は、「一部の人は本当に治ったというぐらい効く。薬でがんを治せるなんてあり得ないと思っていたけれど、本当にそういうことがあり得る」と話す。

慶応義塾大学病院の浜本康夫医師も、「これまでいろいろな新薬が出てきたが、数年経つとだいたい限界が見えてきた。しかし、不思議なことに免疫チェックポイント阻害薬はまだそこまでいっていない。効かないと思っていたがんに対しても、コンビネーションなどで治療効果が期待される」と注目する。

|

医師である私が誤解したくらいだから、このキャプションは多くの誤解を生むことだろう、とのことで、注意喚起の意味でこのコラムを書いた。(おそらく書いた記者も理解していないと思われるので)。

結論は、免疫チェックポイント阻害薬治療といわゆる免疫療法とはまったく異なる概念である、ということ。

実は、オプジーボの効果が証明され、標準治療に取り入れられた頃から、この誤解についてはいろいろ言われていたのである。

●「第四の治療法」とは何か?

がん治療として昔からあるのが、①手術、②放射線療法、③化学療法、であるが、化学療法剤とは作用機序がまったく異なる免疫チェックポイント阻害薬オプジーボが保険適用となり、標準治療となるに及んで、これががんの第四の治療法として、脚光を浴びることとなった。

ところが実は、いわゆる”免疫療法”なるものは、昔からいろいろあり、こうした自由診療レベルの治療法が、オプジーボにあやかって、ちゃっかり、第四の治療法を名乗り始めたのである。オプジーボの”免疫”チェックポイント阻害薬という機序が、種々ある”免疫”療法と文字が重なることを利用した悪いやつ、がいたのだ。

だが現在のところ、はっきりとした効果があるのは免疫チェックポイント阻害だけであり、その他の種々の免疫療法はその効果が証明されていない。だからこそ、保険適用にはならず、標準治療足り得ないのだ。

現在、免疫チェックポイント阻害薬に近い治療法が、光免疫療法とCAR-T細胞療法であろう。しかし前者はまだ標準治療足り得ず、後者は、再発(あるいは未寛解)後の白血病、多発性骨髄腫、悪性リンパ腫のみの保険適用である。

その他にも種々の”免疫療法”があるようだが、いずれにしても、オプジーボ同様の効果は証明されておらず、これらをオプジーボと一括して”第四の治療法”と喧伝するのは、無理がある。

この記事についても、その内容は、”免疫療法”一般ではなく、オプジーボの効果しか書かれていない。

要するに、記事のキャプションは、世論を誤って導くようになっている。おそらくは記者や編者の無知によるものだと思いたいが、ここに免疫療法関係者の思惑が入っていたとしたら、本当に罪なことである。

どちらにしても、この記事を読んで、免疫療法に過度の期待をする人が、一定数はいるだろう。

|

■令和6年3月13日 「異常」とは何か?

「健康診断」約6割に異常所見も…脳ドック受けた方がいい人は?病気のリスクを事前に見つける「春の健康診断スペシャル」

3/17(日) 7:10配信

CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介する番組『健康カプセル!ゲンキの時間』。

メインMCに石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんです。

ドクターは、アルファメディック・クリニック 日本人間ドック学会指導医 波多のぞみ先生です。

今回のテーマは「~病気のリスクを事前に見つける!~春の健康診断スペシャル」

過去1年間に人間ドックなどの健康診断を受けた成人は約69%だそうです。さらに、定年を迎えた60歳以降は受診率が年々低下しますが、その年代こそ一番病気のリスクが高まる頃なのだとか。そこで今回のテーマは「春の健康診断スペシャル」。中高年が注意すべき病気のリスクが分かる検査項目や、年代別のオプション検査の選び方などを専門医に教えてもらいました。

健康診断で病気のリスクを事前に見つけましょう

CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』

先生によると、健康診断を受けた人のうち約6割に異常所見が見つかるそうです。なかでも、特に多いのが中高年の男性なのだとか。そのため、中高年以上の人は健康を守るためにも年に1回健康診断を受けて、病気のリスクを事前に見つけましょう。(後略) |

日本人の平均寿命は、男性が80歳を超え、女性はなんと90歳に近づいてきた。

これほどまでの長寿国であるのに、「健康診断を受けた人のうち約6割に異常所見が見つかる」。何かおかしいと思わないか?

クルマにたとえると、車検で6割のクルマに異常が見つかっても、日本製のクルマは丈夫で長持ちしている、ということになる。

ではなぜ、日本人の健康度自体は昔に比べたら、はるかに高まっているはずなのに、異常値を抱える人がここまで”増えている”のか?

ここには無論、からくりがある。要は、検診異常指摘=病人、ではないからだ。

検診の目的は、専門的に言えば、特異度を犠牲にしてでも、感度を最大限に優先する、ということだ。要は、病気を持つ人を見逃さない、ことにある。

したがって、どうしても、異常値の範囲は広めになる。さらにその決め方は、ヒト一般が基準となり、個性・体質は無視される。

こうした基準で異常値は決められるので、むしろ私としては、よくぞ4割の人がすべての基準値以内に収まるものだ、と思う。検診結果を読むと、たいていの人は、1つや2つは、正常範囲からはみ出すものだから。

●大事なことは「異常値」の解釈

したがって大事なことは、偽陽性的感度で出現した多くの「異常値」を、どう解釈するか、ということ。ここで、医師の経験、裁量がモノを言う。

ここで天と地ほどの差がである。記事のように、検診やドックを担当している医師や一般的内科医からすれば、治療範囲は広くなるだろう。

これに対して、たとえば和田秀樹氏はつとに、無用な治療をしないように、主張している。私も同意であり、したがって、こうした医師からすれば、治療範囲はかなり狭くなる。

がん検診はともかく、一般検診はやはり、私は意義があると思うし、必要だと思う(和田秀樹氏も同じ考えだと思う)。実際、検診や、あるいは外科手術目的で入院した人の術前ルーチン検査で、incidentalに糖尿病や高血圧症などが発見され、治療に結びついた人(後者の場合、文字通り、”けがの功名”となる)は、多数いる。

こうした検診の普及が、確かに今日の長寿社会を作り上げた一因であることは、間違いない。

しかし、物事には何事も、光と影がある。検診ノイローゼなどという言葉があるが、高感度検診ゆえに、本来は健康に関係ない異常値を指摘されて悩んだり、する必要もない食事療法や検査をしたり、飲む必要のない薬を飲まされる人は後を絶たない。

結局のところ、年1回くらい、採血、胸部レントゲン、心電図程度の健康診断を受けていれば、十分だろう。そして、必要であれば最低限必要な薬を飲み、最低限必要な二次検査を受ければよい。

がん検診はともかく、一般検診はやはり、私は意義があると思うし、必要だと思う(和田秀樹氏も同じ考えだと思う)。実際、検診や、あるいは外科手術目的で入院した人の術前ルーチン検査で、incidentalに糖尿病や高血圧症などが発見され、治療に結びついた人(後者の場合、文字通り、”けがの功名”となる)は、多数いる。

こうした検診の普及が、確かに今日の長寿社会を作り上げた一因であることは、間違いない。

しかし、物事には何事も、光と影がある。検診ノイローゼなどという言葉があるが、高感度検診ゆえに、本来は健康に関係ない異常値を指摘されて悩んだり、する必要もない食事療法や検査をしたり、飲む必要のない薬を飲まされる人は後を絶たない。

結局のところ、年1回くらい、採血、胸部レントゲン、心電図程度の健康診断を受けていれば、十分だろう。そして、必要であれば最低限必要な薬を飲み、最低限必要な二次検査を受ければよい。

|

■令和6年3月14日 金持ち森永氏が誤解している自由診療

【がん闘病】経済アナリスト・森永卓郎さんが「標準治療」から「月150万円の自由診療」への切り替えを決意した理由

3/18(月) 15:15配信

マネーポストWEB

がんに罹患したとき多くの人が心配するのが治療費のことだろう。経済アナリスト・森永卓郎さんは、昨年12月、がんを告知されたことを発表した。本誌・週刊ポストの取材で、森永さんは「公的医療保険適用の標準治療でがん治療をする」と話していたが、その後、自由診療に切り替えたという。森永さんにその経緯を聞いた。

* * *

昨年12月にステージIVのすい臓がんを告知(註・現在は原発不明がんと診断)され、余命3~4か月と宣告されました。今年1月にポストさんの取材を受けた際は、「公的医療保険適用の標準治療でがん治療をする。がん保険や医療保険は不要で、高額療養費制度もあるので大丈夫。個室にも入らない」とお話ししたと思います。

基本的な考え方は今も変わりませんが、当時とは状況が変わってきました。現在、私はがん免疫治療のオプジーボ(保険適用)の投与と、自身の免疫を強化する血液免疫療法(自由診療)を受けています。自由診療では月150万円の自費負担があります。

“ケチだぬき”と呼ばれた私が高額な自由診療に踏み切った理由はひとつ。「今すぐ死ねない」事情ができたからです。

最も気がかりだったのは、私の経済アナリスト人生の集大成とも言える新著『書いてはいけない 日本経済墜落の真相』(三五館シンシャ)の執筆が脱稿目前で止まってしまったこと。

昨年末、抗がん剤が合わずに生死の境をさまよう中で「この著作だけは何としても完成させなければ」との想いが強くなったのです。

また、大学のゼミの新入生を育てずに、この世を去るのも心残りでした。そうした動機がなければ、恐らく保険適用の標準治療を続けていたでしょう。

ちなみに、もうひとつ前言を撤回しなければならないことがあります。以前の取材では「医療保険やがん保険に入ったことがない」と申しましたが、会社が私にがん保険をかけていたことがわかりましてね(笑)。でも、会社に入った保険金で私の治療費を払うと「横領」にあたるらしく、1円も使えない。ひどい話です。

いずれにせよ、闘病は半年以内に決着するでしょう。無事、新刊はベストセラーになり、今後がんの原発部位がわかれば私も標準治療に戻すつもりです。自由診療の治療費は、著書という“遺書”を残すために支払ったコストと考えています。

※週刊ポスト2024年3月29日号 |

|

このコメントでわかることは、森永氏は、自由診療には延命効果がある、否、うまくいけば、治癒も可能になる、と確信していること。裏を返せば、標準治療に対する不信感がある。

同じくすい臓がんで先日亡くなった、くらたま夫は、当初、そもそも延命治療を拒否し、自然経過にまかせると話していたが、後に、自由診療を受けていたことが判明した。むろん、化学療法の副作用を嫌ってのことだったのだろうが、彼の期待感が標準治療<自由診療、であったことは間違いない。

実際には、延命効果は間違いなく、標準治療>自由診療、なのであるが、有名人でもあり、すい臓がんが発覚後は、いろいろな人がいろいろなことを言ってきて、何もしないつもりだったけど、一か八か何かやってみるか、するなら、カネはくらたまが出してくれるし、いっちょう、自由診療やってみるか、効果はともかく、ということになったのだろう。

ただ彼が、「医師から言われた余命よりも長生きできているのはやっぱり、自由診療のおかげだろう」とコメントしていたのは、非常に誤解を受ける表現だった。

実際には、医師の下す余命宣告は決して絶対的なものではないので、そこまで生きられない人もいれば、それ以上生きられる人もいる。くらたま夫が余命宣告以上に長生きできたのは、決して自由診療のおかげではなく、たまたまそうなったに過ぎない。

●費用面をクリアすれば、たいていの人が自由診療を受けるだろう

森永氏もまた、自由診療で、治癒は困難にしても少なくとも延命は可能だ、と判断したからこそ、自由診療を受けたのだろう。

難治性がん患者の多くは、わらにもすがる思いになる。治せるものなら治したい、とは誰しもが思うことだ。

そこで問題になるのが、当然のことながら、おカネだ。

幸い、日本の場合、保険適用の標準的治療=最高水準の治療となっている。つまり、無理のない一定の負担額以内で、最高の治療が受けられる。だが不幸なことに、このありがたい事実を、多くの日本人は知らない。

カネさえだせば、どこかに青い鳥がいる、と思い込んでいる。だがそのカネとは、森永氏の受けた自由診療のように、毎月150万円という世界だ。普通の人にはとうてい無縁な世界。

だが言い換えれば、保険適用の標準的治療=最高水準の治療というありがたい事実を、多くの日本人は知らないという大いなる誤解のおかげで、実は、カネさえあれば、自由診療を受けたい、という人は非常に多いことだろう。ああ、カネさえあれば・・・

森永氏にはその経済力がある。そして彼は、標準的日本人同様、カネさえ出せば延命は可能だと思い込んでいる(正確には、その可能性に賭けている、といったところではあろうが)。

いずれにせよ、自由診療を受けられるのは金持ちの特権であり、こういう発表をすれば、どうしても世間からはやっかみを受けるだろう。森永氏の場合は特に、カネがなくても生きていくにはどいしたらよいのか、をウリにしてきたわけだから。

森永氏はすでに、医師から宣告された余命はクリアしているようだ。であれば彼もおそらく、くらたま夫氏のように、「自分が余命より長生きできている(できた)のはやっぱり、自由診療ができたからだ」と言いふらすことだろう。

でもそれは、あなたがこれまでおっしゃってきたこととは、矛盾するのではないですか? カネがなくても生きていけるぜ、標準治療最高!→人生やっぱりカネよ

|

■令和6年3月15日 EVはそもそも物理の法則に反する

●19世紀なかばの第二次産業革命

世界では、戦後あっという間に、SLが消滅し、ELやDLが主流となった。

もともと、風力や水力以外に、人類が最初に実用化した動力源は、石炭を燃やした蒸気だった。石炭自体の歴史は古いが、英国で森林が枯渇し、豊富にあった石炭を燃焼させることで、暖房用の他に、その熱で水を蒸発させてエネルギーを得る技術革新が19世紀前半に進み、世紀半ばに一気に実用化され、人類は、それまでの馬力から蒸気力へと、移動手段を一気に変えた。以下の図を見ると、たとえば英国では、20年も経たないうちに鉄道網が発達し、その移動事情が激変したことがわかる。

20世紀に入ると、電力が実用化され、蒸気機関は時代遅れになった感があるが、実際には、その電力は、蒸気機関で生み出されている。20世紀後半からは原子力の利用が実用化されたが、核エネルギーが直接利用されるわけではなく、それでお湯を沸かして発電するという構図は、変わっていない。原子力空母や潜水艦もまた、核エネルギーを使ってお湯を沸かしてスクリューを動かしているわけである。

つまり蒸気機関は、石油の燃焼ガスを動力源とする内燃機関と並んで、いまだにエネルギーの主流なのである。

●SLが消滅した理由

さて、19世紀後半には隆盛を極めた、蒸気機関で動く車両、すなわちSLであったが、20世紀に入ると、DLやELにその活躍の場を奪われていく。

しかし考えてみれば、電力は(水力発電以外は)蒸気機関で作られるわけだから、ELもまた結局は、究極的にはSLと同じエネルギー源を使っているわけである。ELは、水蒸気パワーを電力に変換したエネルギーを使っているわけで、当然、そこにロスが生じている。これに対してSLは、直接石炭を燃やしてエネルギーを得ているのだから、その変換過程がなく、一見すると、後者の方がエネルギー効率が良いのではないか、と皆さんは思わないか? だがもしもそうであったら、今でも世界中でSLが走っていることだろう。

ではなぜ世界の列車は電化ないしはDLを使うようになり、SLはまったく姿を消したのか?

それは、SLのエネルギー効率があまりにも低かったからにほかならない。

ELのエネルギー効率はだいたい30%であるのに対して、SLのそれは5%程度に過ぎない。これでは、SLがなくなったのは当然と言える。ではなぜSLのエネルギー効率はそれほど低いのか?

結局は、エネルギー生産のためのスケールメリットの問題に尽きる。

諸悪の根源のように言われているが、いまだに火力発電所で石炭が多量に使われているのは、そのスケールメリットを活かしているからである。どでかいボイラーで大量のお湯を沸かすことで、きわめて効率よく水蒸気をエネルギー源として利用できる。それで発電機の羽根を回すための変換ロスを差し引いても、SLの狭いボイラーを使うよりも、はるかにエネルギー効率はよいのである。

蒸気機関は、装置が小さければ小さいほどに、その効率が悪くなるようで、初期には蒸気自動車も作られたが、結局それは、内燃機関に取って代わられた。

結局、蒸気機関は発電所、船舶、潜水艦といった、スケールメリットを活かせたり、特殊環境でのみ生き残り、というか現代文明をしっかりと支えているのだ。蒸気機関がなければ、現代文明を維持することはできないわけで。

●電力のSL化を目指してしまうEV

さて結局、蒸気機関の特性を無視して、無理して使った形であったSLはあっという間にELに駆逐されてしまったわけだが、近頃はやりのEVもまた、SLと同様のことをしている。したがって、究極的には、SL同様、市場から駆逐されていくことだろう。

発電もまた、蒸気機関同様、スケールメリットが働く。水力、火力、原子力を問わず、とにかく巨大な発電機を回して発電し、それを送電線を通して津々浦々に送電する利用の仕方が、一番効率が良い。

当然のことながら、送電線の存在が不便極まりないことになる。鉄道の場合は、軌道が決まっているから、送電線から電力を得ることができるが、その分、動く自由度が低い欠点がある。

自由度の高いクルマを電力で動かせれば、というのはだから誰でも考えること。そのアイディアは、内燃機関よりも古かった。

だが、自由度の高いクルマを電力で動かすためには、どうしても、発電所で作られた電力を貯蔵するための蓄電池が必要になる。

本来なら、AC電源として、送電線から流れてくる電力をそのまま利用することが一番エネルギー効率が良いわけだが、電源なしで電力を使いたいという要求が、蓄電池や乾電池を創造させた。

それは、発電所の大ボイラーの機能を、SLの小ボイラーに置き換えたやり方と似ている。利便性を優先させて、エネルギーの本来の利用の仕方を無視したのだ。

それでも、スマホや電気のこぎり程度の電力なら、その非効率を利便性が上回ったが、EVとなると、なかなかそうもいかない。

自由な場所にクルマを動かすと言う利便性のためには、重いバッテリーを積まなければならず、蓄電時の損失もあるし、結局のところ、SLと同じ欠点を晒している。

SLについては、5%の壁を破ることは、技術的にも物理的にも不可能だった。だから、ELやDLという、よりエネルギー効率の高い機関車が現れるや、あっという間に駆逐された。

EVについては、そのライバルは水素やアルコールであろうが、今のところ、こうした技術は、かつてのELやDLのように効率の良いものではないし、やはり物理的制約で、良くなる見込みもない。

自動車を動かす場合、結局は、内燃機関の燃焼効率が悪い低速走行や発進のためにバッテリーを使い(外からの充電ではなく自己充電)、高速、定速走行ではエンジンを使うというやり方が、一番物理的には効率がよいわけで、あとは技術の問題で、トヨタがそれをHVという形で完成させた。

●EVは現代の錬金術

以上のようなことは、素人が考えてもわかるわけで、実際、今年に入って、EVの販売が落ち込み、HVが売れている。ではなぜ、プロ中のプロたちは、おろかにもEVのみを推進しようとしたのか?

結局のところ、物理を無視してでも、日本を自動車市場から排除しようと言う思惑で、欧州、中国、米国の左派が一致した、ということに尽きる。経済が科学を無視したのだ。あたかも中世の錬金術のように。

そこになぜか、世界中の環境保護主義者たちが、EVはエコだ、と吹聴し始め、乗った。走行時にCO2排出ゼロだ、というただ一点のみを強調して。

こうして、科学の無視が増幅された。

誰もが、エコではなくエゴであるこうした世界の思惑には気づいていたのに、「それが世界の流れなのだから仕方がない」と、これまた乗ってしまった。あの、エンジンのホンダでさえ、エンジン技術を捨てる宣言をしてしまった。科学に疎かった菅義偉前首相は、国内販売車の電動化について「2035年までに新車販売で電動車100%を実現する」と表明した。

個々の国のレベルでは、たとえばノルウェーなどは、水力発電の国でもともと電気料金も安く、輸出の7割以上を占める化石燃料を国内消費しないようにするために、最大限の優遇策(というかガソリン車の締め出し)で自国内の自動車のEV化を進めてきた。中国は、蓄電池の生産に必要なレアメタルのために、世界が自国に頼るようになることは、経産済みだろう。

だが、結局のところ、錬金術が実用化しなかったように、EVもまた、あだ花に終わるだろう。

|

■令和6年3月16日 末期がん患者をカモにする人・病院

末期がんの夫がすがった145万円ワクチン 「効果ない治療だった」

朝日新聞有料記事

根岸拓朗2024年3月20日 7時00分

ノートには体温や体重、歩数などが細かく記録されていた。7年前、胆管がんで亡くなった男性(当時72)が手書きでつけていたものだ。

栃木県内の住宅。仏壇に置かれた男性の遺影は柔らかにほほえんでいる。昨年10月、取材に応じた男性の妻(73)は「きちょうめんな人でした」と振り返った。

「次は緩和病棟に」

男性は2014年に胆管がんと診断され、手術などを経て一時は元気に過ごしていたが、16年春に転移がわかった。3種類の抗がん剤は効果が出ず、医師から「次に具合が悪くなったら緩和病棟に入院を」と告げられた。

男性は治療を諦めず、ネット検索で「自家がんワクチン」を見つけた。患者自身のがん組織と免疫刺激剤を混ぜて加工したワクチンを投与すると、患者の免疫細胞が活性化され、がん細胞を攻撃するなどとうたっていた。

有効性や安全性が科学的に確認された「標準治療」ではなく、公的医療保険の対象になっていない「自由診療」にあたり、治療費は全て自己負担になる。

「ぜひやってみたい」。ある日の夕食で、男性は妻に熱っぽく語った。

ワクチン製造会社の説明資料には「狙ったがんがどんな種類であれ、効果が期待できます」「あまりにも進行し最末期になってしまった患者様では対抗しきれないという事態が起こります」などと記されていた。

「本当に効くのかな」。妻はそう思ったが、反対しなかった。

弁護士が感じた違和感

男性は17年春、製造会社と提携していた県内の総合病院を訪れた。その後、治療費約145万円を払い、3回にわたりワクチンの接種を受けた。 |

末期がんが宣告されるショックは、想像するに余りある。「治らない」と言われて、はいそうですか、というわけには、多くの人はいくまい。

何か治す手段があるのなら、たとえいくらかかってもいいから、治したい、とは、誰もが思うことだ。そして、そこに、医療(機関)への不信感などがあれば、よけいにそう思うことだろう。

現在では、ネットでさまざまな事象の検索ができる。それを見越して、がんの自由診療を謳うサイトはたくさんある。一部には悪意のものも。

藁をもすがる末期がん患者は、文字通り、藁だとも知らないで、目の前の自由診療にすがる。多くは、金銭的余裕がある人だ。ない袖は振れないが、ある袖を振らないでおくことは、難しいのだろう。

それでも、かつての小林麻央、最近のくらたま夫、森永卓郎などのように、たっぷり袖のある人は問題はなかろう(小林麻央の場合には、そもそも受けるべきだった標準治療さえも拒否してしまったのが残念だったが)。

問題は振るべき袖もあまりない人が、懸命に振ってしまって、金銭面がショートしてしまう場合である。

●効果のない自由診療

それでも、実際に診療に一定の効果があるのであれば、私はこのような原稿も書かない。

ないのだ。

ここで、そもそも”治療の効果”とは何か、という問題が出てくる。私たち医療者が言う効果とは、あくまでも”延命”効果である。”治癒”では決してない。

体中にちらばったがんがなくなることはない。よく、”がんが消えた”という謳い文句があるが、あくまでも画像診断上、がんが見えなくなったというだけで、がんがなくなった(=治癒)ことが証明されたわけではない(だから多くの場合、再発する)。

最近注目されている、オプジーボにしてもCARーT療法にしても、目指すのは、治癒ではなく、延命であり。その効果が、特に前者ではかなりのがんに対して、かなり認められた、ということである。

たとえば、森喜朗元首相は、オプジーボの延命効果が出ているようだが、高齢の彼の場合、いずれは他の病気で亡くなる可能性が高く、それまでオプジーボの延命効果が効いていれば、彼はオプジーボによって治癒したのと同じことになる。

自由診療が保険適用足り得ないのは、そもそも、その延命効果が認められないからである。言い換えれば、それが認められれば、標準治療に組み込まれることになり、保険適用となる。

したがって、医師が緩和医療を勧める時はすなわち、残念ながら、いかなる延命治療(むろん、自由診療も含めて)もできなくなったことを意味するのだ。

●治療のキンクも問題

医師とて人間であるから、目の前のがん患者を前にして、「抗がん剤なんかやってもどうせダメだ」とは言いづらい(そう思ってはいても)。なまじっか、今の抗ガン剤は(オプジーボなども含めて)、ある程度は延命効果があるから(だから標準治療になっている)、よけい、医師も患者も、治療に中途半端な期待を寄せることになる。

抗がん剤治療は一般に苦しいから、「どうせダメだけど・・・」では患者は使わない。だから医師は含みを持たせるわけだ。

そしていよいよ延命が困難となると、多くの医師はいきなり、「緩和へ」と来る。ここでがん患者は、一気に奈落の底へと落とされた気分になる。これまで苦しんで受けてきた抗がん剤は何だったのか!、ということになる。「それなら始めからそんな治療は受けるんじゃなかった」とも思うだろう。(「治療は意味がない」がん闘病中の妹に知らされた残酷すぎる真実 | TRILL)

これががん治療におけるキンクの問題で、特に日本では問題となっている。日本ではまだまだ、あからさまな余命宣告が難しいからだろう(実際、余命宣告を聞いて、自殺してしまった人もいる)。

このキンクに耐えられないかなりの(かつある程度おカネのある)人が、自由診療に向かってしまう。そして、無駄金を使う。

一医師として、個人的にはだから、積極的治療期にも、かなり厳しいことを患者に話すべき、と思う。むろん、「それなら抗がん剤治療など受けたくない」という人も出てくるだろう。

実際には、抗がん剤の副作用>延命効果の人が大半なので、私は、そういう人が増えることは、むしろよいことだと思う(私自身も、そうする)。

そういう人は、ある程度はあきらめの境地に早くからいるから、あたら自由診療を求めることはないだろう。無駄金を使わないで済む。

この記事で私は、日本におけるがん治療のあり方を今更ながらに考えた次第である。

|