枝野氏としては、野党共闘を否定してしまったら、自らのraison d'etreがなくなってしまうから、当然、これを否定することはない。そもそも枝野氏自身、今回は野党共闘で救われたわけだから。(枝野氏は今回の総選挙では約5000票差での僅差での勝利だった。第47回の総選挙では、共産党候補が18000票を取っており、この分がなければ今回枝野氏は自民候補に負けていた)。

そもそも前代表がこんな認識では、泉健太(新代表)も、路線転換などできようもないだろう。だから本来は、枝野氏はノーコメントを貫くべきだった。

枝野氏は実は、共産党の毒をよく知っていた。だから各選挙区に2万票ほどあると言われる共産票だけ頂ければよい、と割り切っていた。だからどこか共産には冷たかった。これが後に、サヨクから「冷たい共闘」と批判されることになる。

枝野氏とて当然、共産党と近づき過ぎれば右が逃げることは理解していたことだろう。しかし、当事者であるがゆえに、選挙に勝たねばならない使命感のあまり、かえってそうした事象がよく見えていなかったのかもしれない。

●小難しいことは伝わらない

枝野氏は限定的閣外協力と閣外協力はまったく違うのだ、それが伝わらなかったのは自分の力不足だと言うが、こういった変に謙遜した言いようが、かえって周囲には迷惑となる。

結果が悪かった時には、その責任を他人に転嫁するな、自分で負え、とは人間誰もがそう教えられ、少なくとも公的な場面では当然そう振舞わなければならないのだが、この事象については間違い。つまり、枝野の力不足ではなく、誰が説明しても理解されないことなのだ。

自民党がことさらにこの問題を喧伝したこともあるが、"限定的”がつくかつかないか、ついたらどう意味合いが変わるのか、といった小難しいことは、誰がどう説明したところで、有権者には理解されない。

つまり枝野氏の力不足があったのならば、説明が不足していた(枝野氏はそう考えている)のではなく、そうした概念を作り出し、それで世間を押し切れると思ったことにあるのだ。

その昔、民社党が「自分たちは民主社会主義であり社会民主主義あるいは社会主義とは異なる」とさかんに喧伝していたが、結局それは有権者に理解されず、民社党はなくなった。それは説明不足というよりはやはり、”民主社会”と”社会民主”がどう違うのかなどを大衆が理解することがない、ということを知らなかったがゆえの失敗だったのだ。

得てして頭が良くて優秀な人ほど、小難しい概念を振りかざし、それが回りに理解されない、と嘆く。実際には、そんな小難しい概念をひねり出した方が悪いのに。

枝野氏もまた、そんな陥穽に嵌ったといってよいだろう。そしてこんな自虐的な総括をしている限り、また同じ誤りを犯す。

■令和3年11月22日 野党共闘評価はバカ発見器

それに対してまともな人は、これまた一様に、左を切れ、と言う。 どちらが正しいのかは言うまでもないので、この問題に対する解の与え方が、バカ発見器になる。もう少し言い方を和らげれば、サヨクバカ発見器である。 古賀茂明のようなサヨクは、サヨク思想が正しいと思っているから、当然、連合を切れ、共産と一体化せよ、となるわけだが、では立民が今後その道を行ったらどうなるだろうか? 実は来年の参院選では、かなりいい線いく、と私は思っている。今回の野党共闘では、少なくとも小選挙区では当選者数を増やしたわけだし、あとは比例のとりこぼしを少しでも減らして、両区で+-ゼロ以上になれば、まずは御の字だろう。参院選では「政権交代」のキャッチコピーは不要だから、その分野党に分が良くなる。(やはりそれが不要だった地方選ではかなりうまくいったように) ただ、今回の衆院選で、 日本がそうなるとすればやはり、野党は中道~リベラル程度であり、現時点では維新・国民民主レベルが妥当である。 古賀茂明は、「これまでどおりの連合依存を続ければ、党勢はさらにジリ貧になり、昔の社会党の二の舞いになるだけだ」と分析するが、これはまったくのでたらめで、実際は、「これまでどおりの共産依存を続ければ、党勢はさらにジリ貧になり、昔の社会党の二の舞いになるだけだが正解なのである。なぜなら、共産党そのものが将来、昔の社会党に二の舞になるのだから。 | |

■令和3年11月23日 欧州のベースロードたる仏原発の強化

10年前の東日本大震災の折の原発事故に対する、独仏の態度は真逆だった。ドイツは脊髄反射的に脱原発に走り、その後は脱石炭となり、ベースロードを放棄する暴挙に出た。反対にフランスは、原発利用政策は揺るがなかった。

一時はフランスでも原発依存を減らすような話もあったが、結局は原発新設へと舵を切った。皮肉にもそれは、エネルギー問題や環境問題を解決するための策となった。 どこの国にも、VREがベースロードになる、さらにはベースロードなどそもそも不要、などとのたまう環境バカがいるが、VREから技術的に、”V”が取れるめどはない。さらに最近は、かつては水力発電での問題だったVREの長期のvariableの問題が出現しており、たとえば欧州広域で風が吹かない年には、それを火力、ことに天然ガスで補う必要が出てきて、その価格上昇が問題になっている。 環境バカ以外でも、保守でもかなりの論者は、そのうちVREの”V”が取れて(大規模蓄電池の実用化)、風力や太陽光発電は原発のような安定電源になるから、天然ガス需要はそれまでのつなぎだ、という主張をするが、そのようなブレイクスルーは絶対に来ない。たとえば欧州は、コンコルドの実用化で超音速旅行が日常化すると考えたが、それは悲惨な事故で無残な結果となった。そんな日は来なかった。 同様に、VREが安定電源となることは、絶対にない。つまり、今のようにVREを進めていけば、原発を増やさない限りは、そして石炭火力を残さなければ結局、天然ガス依存体制がますます強くなることになる。それは欧州にとっては、その3割をロシアからの輸入に頼る、ロシア依存体制をさらに強化することになる。(すでにドイツは、ノルドストリーム2でそうなりつつある)。さらには、CO2削減にも逆行することになる。 結局、CO2削減を最優先とするのであれば、VREはほどほどにして、原発の新増設をしていくしかない。無論、短期的であれ長期的であれ、VREのvariableな要素は残るので、最終的にはどうしても一定量の天然ガス需要は発生するが、原発量が多ければ、それは少なくてすむ。 欧州の電力網はつながっているので、たとえばフランスは総発電量の7割を原発に頼っているが、総需要が低い時期には原発発電量がそれを上回ってしまうことがあるかもしれないが、その場合は、余剰分を輸出することが可能である。 ドイツは将来的にベースロードがなくなるので、天然ガスの需要量は増える。つまりますますロシアにエネルギーの生殺与奪の権を握られることになる。将来的にはVREの”V”が取れて風力発電中心にエコなベースロードが得られる、それまでの辛抱だ、と思っているのかもしれないが、そんな時代は絶対に来ないので、今後ドイツは、エネルギー問題が国家のアキレス腱となるだろう。 その点フランスは賢い。やはり核を保有する国だけはあって、原発を手放すどころか、さらに増やそうとしている。現在においてさえ、フランスの火力発電量比率は9%弱(ドイツ約4割、日本は7割)であり、つまり同国は現在においてすでに、少なくとも電力においてはほぼカーボンニュートラルを達成している(なお、エネルギー全体での化石燃料依存率はフランス約5割、ドイツ約8割、日本9割弱)のだ。 ●日本はドイツではなくフランスに倣え 日本のエコ論者、脱原発論者はそろって、ドイツのバスに乗り遅れるな、とあたかも戦前のようなことを言う。冗談ではない。それでは日独伊三国軍事同盟と同じだ。日本は原発を放棄した独伊などを決して見習ってはいけない。 むしろ日本が見習うべきはフランスだ。 そもそも、原発事故直後の2011年5月において、当時の菅直人首相が、今後のエネルギー政策について、(2030年までに総電力に占める原子力の割合を5割まで高めるとした)エネルギー基本計画を白紙から見直したことが失敗だった。確かに政治的には困難で、あるいは自民党政権だったとしても同様の政策変更はおこなわざるを得なかったかもしれないが、世論に逆らってでも、エネルギー基本計画はそのままにしておくべきだったのだ。 当時とて、たとえば九州の財界人は、7割が原発は必要、と答えていた。つまり分っている人はわかっていたわけで、世論ではなく、輿論に訴えれば、何とかなった可能性はある。 確かに、核に対する選好の差は日仏では大差があるだろうが、日本(の世論)がお手本にしてきたドイツのVRE選好は、あくまでも隣国の原発をあてにしてのものであることを肝に銘じる必要がある。島国日本に、そのような芸当はできないのだから。 | |

| ■令和3年11月24日 公明党の誤謬を自民党が取り繕う愚策-10万円給付

橋下徹がこき下ろしていたが、私もこの10万円給付は愚策だと思う。ただ、いかにも公明党的だな、と思う。

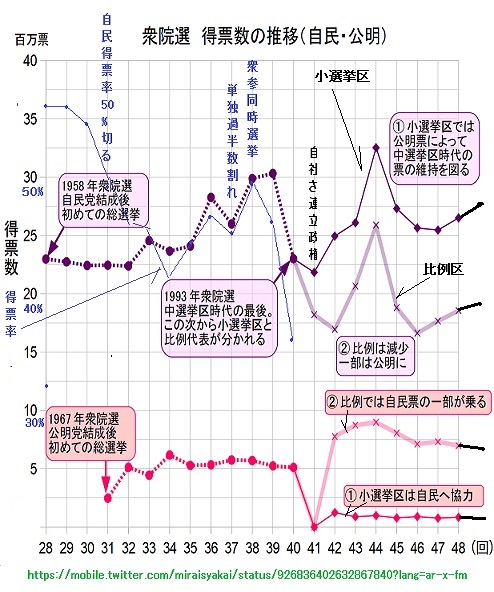

公明党は以前にも、小渕政権時の地域振興券や麻生政権時の定額給付金を要求したことがある。これらは結局、公明党の公明党による公明のための臨時給付金、ありていに言えば、公明党へのごほうび、なのだ。かつて野中広務氏はだから、こうした給付金を「公明党への国会対策費だ」と言ったそうな。(公明党は「10万円給付」をなぜゴリ押しする? 元公明党議員が解説する「内部事情」と「野中発言」)。 つまり自民もまた、こうした一時的な給付金が愚策だとはわかっているのだ。必要のない愚策。 しかし公明党との接着剤として、行わざるを得ない。そのための必要悪、というわけだ。 確かに考えてみれば、現在の自公は、もはや不即不離の関係であるために、各選挙区で2~3万はある公明党支持層の得票が欠かせないものとなっている。小選挙区では公明票の上乗せがなければ、自民党議員は安定して勝てない。公明党は自民党のスタビライザーなのだ。与党の安定感を支えている。それはひいては、日本の政治の安定感を支えていることになる。 無論公明党は公明党で、現在の小選挙区制では、常に一定の比例票を自民党から分けてもらわなければ生きていけない。その代わり、小選挙区での候補者数を徹底的に減らして、その分を自民党に提供しているわけだ。まさにサンゴと褐中藻のような関係。 図体は自民が圧倒的に大きいので、どうしてもしたがって、大が小に一定のご褒美を上げなければならない。それが今回の10万円の給付金。つまりあれは自民党が、国民ではなく公明党にあげたものなのだ。 野中氏のように、給付金を「国会対策費」と考えれば、あるいは日本政治のスタビライザーと考えれば、何も橋下徹のように、それほどめくじらを立てるほどのこともあるまい。 | |

| ■令和3年11月25日 公明党が二大政党制を阻んでいる? -もしも公明党が野党になったら 小選挙区制となって20数年、与党はだいたい半分ほどの得票数を得てきた。この間、2005年(郵政選挙)と2009年(政権交代)がエポックメイキング的な選挙だったが、前者は確かに大幅に得票が増えたが、不思議なことに、自民党が大惨敗した2009年総選挙でも、比例区の得票数は実はさほど減ってはおらず、またこの時には、公明党の得票数減少割合は自民党よりもかなり低く、自民大惨敗のある程度の下支えの働きを示したことがわかる。  では仮に、自公が袂を分かち、公明党が野党になったら、どういうことが起きるだろうか。 公明党は、共産党同様、比例でしか生きられないが、自民からの票回しは期待できないから、共産党同様、供託金没収覚悟で多くの候補者を立てざるを得なくなり、資金面で苦しくなり、さらに共産党同様、創価学会員も高齢化しているから、つぶれる可能性がある。 そうなると、各選挙区の公明支持層2~3万票は、維新や国民民主といったあたりに回るだろう。そうなると、自民党議員で選挙が弱い層は軒並み落選となる。 そして公明党に加えて、維新と国民民主、そして立民でもまともな人たちがタッグを組んだら、立派なリベラル野党ができるではないか? 英国の労働党、米国の民主党レベルくらいの。 さらには自民党でも、河野太郎レベルのリベラルな層が野党に移れば、政治はもっともっと面白くなる。おそらくは容易にリベラルな政権が誕生する。 原発政策や辺野古移設問題などである程度の政策収斂が認められるのであれば、こうした意味合いでの政権交代が行われるのは、刺激があってよいのではないか? そのために必須なのが公明党の消滅、なのだが、これはまた、まず無理だろう。 | |

| ■令和3年11月26日 今は本当に輝かしき時代の過渡期なのか? -脱炭素か時代など来ないのに・・・ 9日付け読売新聞は、 「追加増産見送り 原油価格高騰は弊害が大きい」とのタイトルで、産油国に原油増産を促しているが、最後の方で「脱炭素への過渡期に、原油価格をいかに安定させるか」とある。これが気になった。 つまり、COP26の示す理想世界、化石燃料を使わずに済む社会が技術の向上で、何十年か後には必ずやってくる、今はその過渡期だ、皆の者、それまではがまんせよ、という発想なのである。 だがこの発想は、戦中の「欲しがりません、勝つまでは」に通じるもので、きわめて危険である。 戦争中は、圧倒的な需要過剰となり、とんでもないインフレギャップとなる。民生用の物資は戦争用物資の犠牲になって、制限されざるを得ない。当然、民は不便・不自由な生活を強いられる。だがそのがまんも勝つまでだ、勝ったら一気にまた買ったらいい、という希望をもたせるための標語だった。 少なくともこの標語が出た時期(1942年)はまだ、日本の戦況は必ずしも悪くはなかった。つまりこの標語は、勝つ見込みがまだ十分あった頃のものだったわけで、そうした時期においてさえ、戦争における物資不足がすでにあったのだと思われる。 私には、現在の脱炭素化奨励がまさに、この時期の日本に重なって見えてしょうがないのだ。つまりは脱炭素化戦争である。敵はCO2。 現在の世界、ことに欧州はCO2という敵と戦っている(ことになっている。本当はグリーンウォッシュによる国益の戦いなのだが)。今の時点では、将来の画期的なイノベーションを前提とすれば、この戦争には勝てることになっている。 この戦いに勝てば、化石燃料は無用の長物になる(はず)。だから、新規資源開発はほどほどにせよ、とのことで、最安値で生産ができる中東の産油国がウハウハになっている。自分たちに独占的価格決定権がある。世界に独禁法は存在しないから、言い値で売れる。 無論、読売が書くとおり、それで世界経済が退潮になれば、中東諸国もまた経済が悪くなるから、これまではある程度原油価格が上がれば、必ずまた下がっていた。今回なかなか下がらないのは、Covid-19禍での原油価格急落のトラウマがあるからだと言われているが、通常ならこれだけ価格が上がれば産油国のライバルが増産(たとえば米国のシェールオイル)を始めるはずだが、なぜかそうなっていない。 つまり、これまで成り立っていた経済の原則が今回に限って効かないのだ。その原因こそがまさに、「欲しがりません・・・」の発想である。 つまり世界各国は、何十年か後には原油を欲しがらなくなるのだから、要するに原油が売れなくなるのだから、今はその真逆の原油不足による高騰をがまんしましょう、という発想である。「(原油高騰を)がまんしましょう、(原油を)断つまでは」である。 大日本帝国は、大東亜戦争に勝つことを前提として「欲しがりません・・・」の標語を広めた。国民も勝つと信じていたから、物資不足に耐えられた。 だが、負けた。あれだけ物資不足に耐えたのに・・・あのがまんは何だったのだ、というアパシーに、当時の人は捉われたに違いない。 脱炭素化も同様である。おそらくはあと10~20年ほどで、イノベーションがなかなか進まずに、とてもじゃないがカーボンニュートラルなんて将来的に不可能だ、という認識が広まってくるだろう。あるいはそもそもCO2なんてそんなにしゃかりきに減らしたところで、温暖化には関係ないんじゃあないか?と。 無論、温暖化予防は大事だが、かなり不可抗力的な面が強いし、CO2削減などという無意味な事業よりももっと低コストでできる有効な温暖化防止策があることに、人々は気づいていくだろう(池田信夫氏が言うように、熱帯の低地に堤防を築くとか)。 日本人が玉音放送を聴いてアパシーに陥ったように、脱炭素化が不可能・無意味だったことを世界中が悟れば、今度は世界がアパシーに陥るだろう。そして改めて、化石燃料の偉大な価値をないがしろにしたことを悔いるだろう。 嗤うのはそれを大量に持つ産油国やロシアだ。「新たな油田・ガス田、炭鉱の開発は必要なくなり、石油・天然ガスの供給は少数の低コスト生産者に集中する( 脱炭素のエネルギー転換時代に直面する中東産油国より) 」などといったトンデモ認識は、10~20年後には、いかにヒトとは愚かな存在であるかの好例として、引用されることだろう。 警告する。ゆめゆめ、脱炭素化時代などが来るなどと思ってはいけない。(温暖化の敵はCO2ではない。) それは大東亜戦争時において、日本が米国に勝つことを期待するようなものだ。産油国やロシアに世界の先進国が生殺与奪の権が握られないように、一国も早く、世界(ことに欧州)はその政策の過ちに気づき、化石燃料をもっと大切にすべきなのだ! P.S.もともとCOP26の発想が、枯渇しつつある北海油田を持つ欧州の思惑を前提とする怪しいものなのだ。彼らは化石燃料の宝だった北海を、今度は再エネの宝にしたいだけなのだ。 | |

| ■令和3年11月27日 第6波は来るのか?

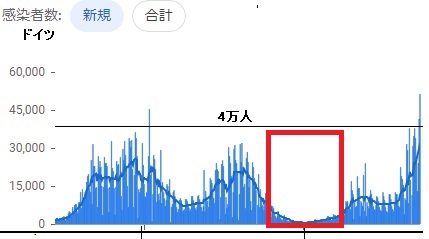

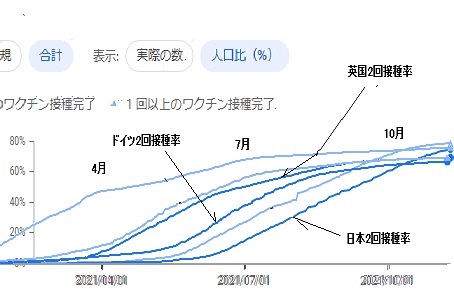

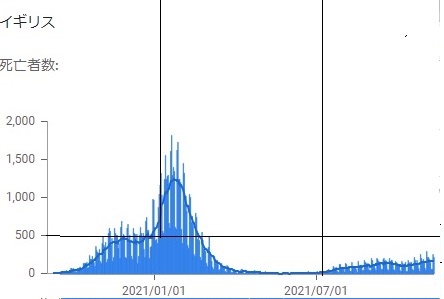

現在、特に英国、ドイツのCovid-19感染者数が問題になっている。英国では経済を開放した7月以降ほぼ常に3万人/日以上の感染者数を出しており、ドイツの場合は、秋以降急増し、5万人/日に達している。 両国の特徴としては、数ヶ月に及んでいた感染が収まった時期があった、ということである。   これを日本に当てはめてみると、現在の日本がまさに、この間隙期に当たるのではないか、という不気味さを感じる。現在フランスがまさにこの時期を抜けつつあり、大量患者発生期に入っている可能性はある。  ●英国の場合 英国はおそらく、Covid-19の定常状態、すなわちかなり高止まり状態としてのwithコロナとなっているものと思われる。英国は7月以降は経済を開放し、Covid-19禍以前と同じ状態に社会を戻している。マスクをしている人はほとんどおらず、三密状態である。そうすると、7割の人がワクチン接種をしている状況でもやはり、感染者はまた戻るのだ、という証明にもなっている。さらにはまた、互いにうつしあう状況だと、一日新患者数数万人が定常状態であり、減ることはないということ。 ●ドイツやフランスの場合 社会状況は英国と似たようなものとは思われるが、ドイツやフランスでは、英国のように常に高止まり状態ではなく、波がある、ということ。さらにドイツにおいては、2波目が著しく高く、これまでの記録を更新している。 ●日本の場合 言うまでもなく、現時点において日本はCovid-19管理の再優等生である。ほぼ菅(すが)政権が退陣した頃より新規感染者数は激減し、現在はほぼゼロコロナ状態となっている。かつて野党やゼロコロナ論者がロックダウンに近い強力な社会規制によってゼロコロナを目指すもくろみをしていたが、日本はそのような強権発動をせずして、彼らの目標値に達したと言える。ゼロコロナ論者の言うことを聞かなくてつくづくよかったと思う。 ●第6波は来るのか? 英国、ドイツ、日本のワクチン接種カーブがひとつの目安となるように思われる。 下図のように、2国のうちでワクチン接種がもっとも早く進んだのが英国だった。数ヶ月遅れてドイツが、さらに数ヶ月遅れて日本が、plateau状態に達している。  ワクチンに”賞味期限”があると考えると、英国が最も早くその期限に到達したものと考えられる。そのためにワクチン効果(少なくとも感染予防効果が)が薄れ、それに合わせて、高止まり状態になっていると考えられる。 ドイツの場合、英国よりもやや遅いので、まだ"賞味期限"内にある人も多く、そのために英国よりは発症が抑えられたのだろう。ここ最近の急激な新規発症者の増加は、そろそろ”賞味期限"切れの国民が大多数になってきたことを意味するのではないか? この仮説が正しければ、日本でもまた、第6波が来るのはほぼ必然ということになる。ただ欧州との違いは、日本では、マスク着用者がほぼ全員であるというように、スタンダードプリコーションが徹底しているということ。 こちらの効果が本当にかなりあるのであれば、日本には第6波は来ないか、来たとしても非常に低く終わるかとなるだろう。 ●いずれにしても死亡率は低下している 欧州、日本で共通するのは、新規感染者数の多寡に関わらず、死者数は、以前の波到来時と比較して、ほとんど増加していない、ということ。現在では、0コンマのオーダーで、これはやはり、ワクチンの効果と推定される。    欧州が、今回これほど新規感染者数が増加しているにもかかわらず、社会を開放したままとし、以前のようなロックダウンの話が出てこないのも、やはり、こうした状況を踏まえてのことだろう。 日本も、岸田政権は第6波に備えて、菅(すが)政権での反省点は生かして、着々と手は打っているようだが、菅(すが)政権時代のように、感染者数で一喜一憂はして欲しくないと思う。かなりの新規感染者数が出ても、死者数が第5波の時のようにあまり増えないのであれば、たとえばGotoキャンペーンなどは予定通り実施すべきと思う。この点は、特に英国の鷹揚さを見習うべきだ。 | |

■令和3年11月28日 無意味な自虐的総括

|